各省教育概况与GDP对比分析

- 格式:xls

- 大小:171.50 KB

- 文档页数:12

中国各省调研报告中国各省调研报告一、引言中国各省是中国国土面积的组成部分,也是中国各地方政府的行政区划单位。

为了更好地了解中国各省的发展情况,我们进行了一次调研活动。

在这次调研中,我们对中国各省的经济发展、教育、环境等方面进行了深入研究和分析。

本报告旨在总结和展示我们的调研结果。

二、中国各省的经济发展状况中国各省的经济发展状况各不相同。

一些省份在经济发展方面表现出色,如广东、江苏和浙江等。

这些地方以其发达的制造业、雄厚的科技实力和便利的交通条件而闻名。

然而,另一些省份的经济相对较为落后,如贵州、甘肃和云南等。

这些地方主要依赖农业和旅游业为经济支柱,缺乏发展的关键支撑。

三、中国各省的教育状况中国各省的教育状况也存在差异。

一些省份在教育领域取得了显著的成就,如北京、上海和江苏等。

这些地方拥有高水平的教育资源和优质的教育体系。

然而,另一些省份的教育水平相对较低,如西藏、广西和福建等。

这些地方存在教育资源不均衡的问题,导致教育质量参差不齐。

四、中国各省的环境状况中国各省的环境状况也各有不同。

一些省份在环境保护方面取得了较好的成绩,如青海、福建和广东等。

这些地方注重生态建设,致力于推动绿色发展。

然而,另一些省份的环境问题相对较为突出,如河北、山西和黑龙江等。

这些地方存在环境污染、水资源短缺等问题,需要加大环境治理的力度。

五、结论通过这次调研,我们了解了中国各省的发展状况,并发现了其存在的问题和差异。

为了推动各省的发展,我们建议政府加强对落后地区的支持,提供必要的教育和经济资源,促进各地区的均衡发展。

同时,我们也强调了环境保护的重要性,鼓励各省加大环境治理力度,实现可持续发展。

六、参考文献1. 中国统计年鉴2. 中国教育年鉴3. 中国环境保护白皮书。

从教育支出占GDP比重看中国教育发展进步与瓶颈中国教育发展进步与瓶颈教育是一国发展的基石,也是国民素质提升和经济发展的重要保障。

教育的改革和发展在中国取得了一定的成就,但同时也面临着一些瓶颈和挑战。

本文将从教育支出占GDP比重的角度探讨中国教育发展的进步和瓶颈。

首先,教育支出占GDP比重的增加反映了中国教育发展的进步。

教育支出占GDP比重的增加意味着政府对教育事业的重视程度提升,为教育发展提供了更多的资源支持。

根据相关数据,近年来中国的教育支出占GDP比重呈逐年上升的趋势。

这反映出中国政府对教育的投入在不断增加,为提高教育的质量和水平奠定了基础。

其次,教育支出占GDP比重的增加有助于改善教育基础设施和教育条件,进一步促进了教育的发展。

教育基础设施的改善是提升教育质量的关键因素之一。

随着教育支出的增加,中国的学校建设和改造已取得显著成果,学校的教学环境和设施得到了极大的改善,这有利于提升教育的教学质量和学生的学习体验。

此外,教育支出的增加也有助于改善教师待遇和培训机制,提高教师的素质和专业水平,进一步提升教育质量。

然而,教育支出占GDP比重的增加也暴露出一些瓶颈和挑战。

首先,教育支出的增加并不一定能够完全解决教育发展的问题。

虽然教育投入的增加有助于改善教育基础设施和提高教育质量,但同时也面临着资源分配不均衡的问题。

一些地区的教育资源仍然紧缺,学校的基础设施和师资力量依然薄弱,这导致了教育发展的不平衡。

此外,教育资源的浪费和滥用也是一个问题,部分教育经费没有得到充分利用,导致资源浪费和效果不佳。

此外,教育支出占GDP比重的增加还需要与教育质量提升相匹配。

教育支出的增加只是一个表象,要真正提升教育质量,还需要注重改革和创新,完善教育制度和教学模式。

目前,中国的教育体制仍然存在一些问题,传统的教育模式过于注重应试和记忆,缺乏培养学生综合能力和创造力的教育理念和方法。

因此,我们需要进一步推动教育改革,加强教育教学质量的提升,培养高素质的人才,以适应社会和经济的发展需求。

教育发展数据统计分析教育,作为国家发展和民族振兴的基石,一直备受关注。

而通过对教育发展数据的统计分析,我们能够更加清晰地了解教育的现状、趋势以及存在的问题,为制定更加科学合理的教育政策、优化教育资源配置、提高教育质量提供有力的依据。

首先,让我们来看一看教育投入方面的数据。

教育投入是保障教育事业发展的重要基础。

从国家财政性教育经费的投入来看,近年来呈现出持续增长的态势。

这反映了国家对教育事业的重视程度不断提高。

然而,与发达国家相比,我国在教育投入占 GDP 的比重上仍有一定的差距。

同时,在教育投入的分配上,存在着地区之间、城乡之间的不均衡。

一些经济发达地区的教育投入相对充足,而一些贫困地区的教育资源则相对匮乏。

在教育普及程度方面,数据显示我国义务教育的普及取得了显著成就。

小学和初中的入学率保持在较高水平,辍学率不断降低。

高等教育毛入学率也在逐年上升,越来越多的人有机会接受高等教育。

但需要注意的是,在农村和贫困地区,仍有部分孩子因为各种原因未能完成义务教育。

此外,职业教育的发展虽然取得了一定成绩,但在社会认可度和就业质量方面,还需要进一步提高。

师资队伍是教育质量的关键因素之一。

通过对教师数量、学历、职称等数据的分析,我们发现我国教师队伍的规模不断扩大,学历水平逐步提高。

但在一些偏远地区和农村学校,仍然存在教师短缺、教师素质参差不齐的问题。

而且,教师的工作压力较大,职业发展空间有限,这些因素都可能影响教师队伍的稳定性和教育教学质量的提升。

教育质量的评估也是教育发展数据统计分析的重要内容。

从学生的学业成绩数据来看,整体上我国学生在基础知识的掌握方面表现较好,但在创新能力、实践能力等方面还有待加强。

此外,学生的心理健康问题也日益受到关注。

通过对相关数据的分析,我们发现学生的心理压力较大,焦虑、抑郁等心理问题的发生率有所上升。

这提示我们在关注学生学业成绩的同时,也要重视学生的身心健康发展。

教育公平是教育发展的重要目标。

教育发展数据统计分析教育是国家繁荣发展的基石,教育发展数据统计分析对政府决策和社会发展具有重要意义。

下面将通过对我国教育发展的数据进行统计分析,以揭示我国教育发展的现状和问题。

一、教育投入与教育经费占GDP比例教育投入是衡量一个国家教育发展水平的重要标志。

根据统计数据显示,近年来,我国教育经费占GDP比例逐年递增,由20世纪80年代的2.44%提高到2019年的4.13%。

这表明我国政府对教育的投入得到了不断加强,但与发达国家相比,仍存在一定差距。

二、教育基础设施和学校建设教育基础设施和学校建设是保障教育质量和公平的重要保证。

截至2019年底,我国普通中小学学校总数达到27.5万所,其中乡村学校占比高达70%以上。

然而,由于基础设施不完备、教育资源不均衡分布等问题,乡村地区的教育条件相对较差。

三、学生人数和师生比学生人数和师生比是衡量教育资源分配合理性的重要指标。

截至2019年底,我国在校学生总数达到2.9亿人,其中高等教育毛入学率为50%左右。

而师生比仍然存在一定问题,特别是一些重点城市和发达地区的师生比偏高,而农村和贫困地区的师生比则偏低。

四、教育质量和学生素质提升教育质量和学生素质提升是教育发展的核心目标。

据统计数据显示,我国中小学教育的普及率达到了98.7%,基本实现了教育普及的目标。

同时,高等教育的覆盖率也不断提高。

然而,随着社会经济的发展和教育需求的提高,急需提升教育质量和学生素质,加强创新教育、职业教育等方面的建设。

五、教育公平和机会均等教育公平和机会均等是社会进步的重要保障。

我国教育普及率的提高为实现教育公平奠定了基础,但仍然存在城乡教育差距、教育资源不均衡等问题。

根据统计数据显示,农村地区初中毛入学率较城市地区仍然存在差距,需要加大力度改善农村地区教育条件。

综上所述,通过教育发展数据统计分析,可以看出我国教育发展取得了显著成绩,但也面临一些挑战和问题。

政府和社会应进一步加大对教育的投入,提高教育资源的均衡分配,加强教育质量和学生素质的提升,推动教育公平和机会均等的实现。

4%:公共教育支出占GDP比重必须达到的分配规律――基于世界各国教育投入历史数据的比较分析蒋义1(国家教育行政学院,北京,102617)摘要:2010年7月发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》再次明确提出:“提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例,2012年达到4%”,引起社会对4%的新一轮讨论。

本文通过对世界各国教育投入的历史数据进行分析,发现一国教育投入与经济发展水平之间具有非常明显的正相关效应,4%的教育投入水平事实上成为公共教育支出占GDP比重必须达到的一种分配规律。

关键词:公共教育支出;国内生产总值;分配规律一、研究背景1993年的《中国教育改革和发展纲要》中提出了财政性教育经费占GDP4%(以下简称4%)的目标,2006年国务院发布的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》重申了这一目标。

而事实上,到目前为止该目标都未能实现,以至近年来社会上出现了质疑这一目标合理性的声音。

2010年7月发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第56条又一次明确提出:“提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例,2012年达到4%”。

2012年4%的目标是否应该实现,是否能够实现,再次成为社会关注的话题。

从国际范围看,一国政府教育投入水平以该国的经济发展水平为基础,国际上一般用公共教育支出(或政府教育支出)占国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)的比重度量和评价政府教育支出水平。

严格地说,测算和确定公共教育支出水平最直接的方法是经费供求法,但由于这一方法需要准确测算教育经费需求和供给能力,操作难度大。

因此,国际上通常采用公共教育支出占GDP比重的国际比较方法。

国内许多学者多年的研究表明,4%的目标是合理的。

上世纪80年代中期,由厉以宁、陈良焜、王善迈、孟明义组成的课题组,以计量回归模型探讨了同等经济发展水平(以人均GDP或GDP代表经济发展水平)条件下公共教育支出的国际平均水平,该项研究以38个人口千万以上的市场经济国家1961—1979年公共教育支出和GDP统计数据(换算成1980年美元)为依据,提出了测算不同经济发展水平公共教育支出的国际平均水平的方法,根据此法测算当人均GDP达1000美元时,公共教育支出的国际平均水平为4.24%。

中国教育四大强省哪个省教育水平最发达

很多人想知道在全国众多教育省市中哪个地方教育水平最高,最发达呢?下面小编为大家介绍一下!

中国教育四大强省排行榜第一名,江苏:自古江南,文化底蕴雄厚,小初

高的教育衔接的非常好,34所985院校江苏有两所,南京大学和东南大学,112所211工程院校,江苏有11所,不得不说中国教育第一省,江苏实至名归!

第二名,湖北:人杰地灵,名校云集。

有全国知名的中学,更有武汉大学,华中科技大等着名高校。

第三名,陕西:高校实力突出,西安交通大学,西安电子科技大学等都是

比较牛的学校。

第四名,山东:孔孟曾孙墨的老家,传统文化氛围浓厚。

苏轼诗云:“我生本西南,为学慕齐鲁。

有山东大学等一批高校,高教方面并无十分突出。

中国教育资源最发达的省份有哪些1、北京

北京作为中国政治、文化中心,高等资源极其发达,远超中国任何一个省、市、直辖市。

拥有75所公办大学,其中211及以上大学26所,985一流大

学A类8所,分别是北大、清华、人大、北师大、北理工、北航、农大、民大,剩余18所为各个领域均衡分布的211大学。

除此之外,北京还拥有一大批非985、211的知名全国重点大学,比如北语、外交学院、中科院大学、社科院大学、国际关系学院等等,高校知名度全国

第一。

2、上海。

各国教育财政性支出占GDP的比例?- - 谷歌问答一、我国财政支出规模的变化趋势及分析判断(一)我国财政支出规模的变化趋势 1.我国小口径的财政支出规模的变化趋势改革开放以来,我国小口径的财政支出规模即预算内财政支出占GDP的比重呈现出先降后升的变化趋势,预算内财政支出占GDP的比重1978年为30 .96%,1995年降到最低点11.6%,以后逐渐上升,2002年上升到21.4%。

2003年估计这一比重达到21.6%,见下表一。

2.中口径的财政支出规模的变化趋势中口径的财政支出规模即预算内财政支出与预算外财政支出之和占GDP的比重的变化,必须联系国家对于预算外支出资金口径的调整来考察。

1993、1996年国务院两次调整了预算外资金支出口径,从而导致预算外资金范围的缩小,这样预算外资金1993、1997年两次大幅度下降,因此对中口径的财政支出规模变化可以按照预算外资金口径两次调整的时间来分析。

1993年国务院对1986年决定的预算外资金范围进行了调整,原来确定为预算外资金的国有企业留利和专项基金不再作为预算外资金,而此项资金占预算外资金的比重一直维持在80%左右。

这就是说按1993年调整后的预算外资金口径计算,1978—1992年间预算外资金规模只有统计年鉴公布的预算外资金规模的20%,这样对1978—1992年间的中口径财政支出规模就可以用该期间(预算内支出十统计年鉴公布的预算外资金支出的20%)占GDP的比重来计算。

1996年国务院发布《关于加强预算外资金管理的决定》,对预算外资金的概念作了明确的规定,同时将13项数额较大的政府性基金纳入预算管理,地方财政部门掌管的预算外资金也纳入地方预算。

因此,1996年国务院只是将预算内外资金相互间进行了调整,一部分预算外资金纳入预算管理,并没有缩减预算内外资金的总规模。

这样,1993年以后中口径的财政支出规模就可以用统计年鉴公布的预算内外支出之和占GDP的比重来衡量,不需调整,据此可以得到我国中口径的财政支出规模的变化趋势。

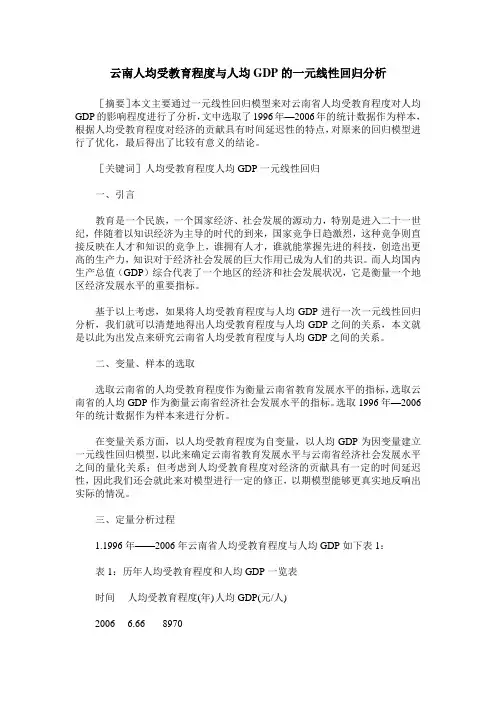

云南人均受教育程度与人均GDP的一元线性回归分析[摘要]本文主要通过一元线性回归模型来对云南省人均受教育程度对人均GDP的影响程度进行了分析,文中选取了1996年—2006年的统计数据作为样本,根据人均受教育程度对经济的贡献具有时间延迟性的特点,对原来的回归模型进行了优化,最后得出了比较有意义的结论。

[关键词]人均受教育程度人均GDP一元线性回归一、引言教育是一个民族,一个国家经济、社会发展的源动力,特别是进入二十一世纪,伴随着以知识经济为主导的时代的到来,国家竞争日趋激烈,这种竞争则直接反映在人才和知识的竞争上,谁拥有人才,谁就能掌握先进的科技,创造出更高的生产力,知识对于经济社会发展的巨大作用已成为人们的共识。

而人均国内生产总值(GDP)综合代表了一个地区的经济和社会发展状况,它是衡量一个地区经济发展水平的重要指标。

基于以上考虑,如果将人均受教育程度与人均GDP进行一次一元线性回归分析,我们就可以清楚地得出人均受教育程度与人均GDP之间的关系,本文就是以此为出发点来研究云南省人均受教育程度与人均GDP之间的关系。

二、变量、样本的选取选取云南省的人均受教育程度作为衡量云南省教育发展水平的指标,选取云南省的人均GDP作为衡量云南省经济社会发展水平的指标。

选取1996年—2006年的统计数据作为样本来进行分析。

在变量关系方面,以人均受教育程度为自变量,以人均GDP为因变量建立一元线性回归模型,以此来确定云南省教育发展水平与云南省经济社会发展水平之间的量化关系;但考虑到人均受教育程度对经济的贡献具有一定的时间延迟性,因此我们还会就此来对模型进行一定的修正,以期模型能够更真实地反响出实际的情况。

三、定量分析过程1.1996年——2006年云南省人均受教育程度与人均GDP如下表1:表1:历年人均受教育程度和人均GDP一览表时间人均受教育程度(年) 人均GDP(元/人)2006 6.66 89702005 6.37 78352004 6.81 67332003 6.04 56622002 6.11 52482000 6.32 46371999 5.81 44521998 5.78 42711997 5.78 40421996 5.61 3690数据来源于历年中国统计年鉴整理2.通过EXCEL进行求解在EXCEL中进行回归分析后可以得到如下统计信息:表2:回归统计Multiple R 0.827713016R Square 0.685108837Adjusted R Square 0.645747441标准误差1046.61513观测值 10表3:方差分析df SS MS F Significance F回归分析 1 19066154.16 19066154 17.40560338 0.003113545 残差8 8763225.84 1095403总计9 278293803.结果分析由上面的统计信息可以看出F统计量为17.4,在EXCEL中通过函数FINV(0.05,1,8)计算得出在0.05的显著性水平下其值为5.31,由于F=17.4>5.31,因此可以认为人均受教育程度与人均GDP之间存在着显著的线性关系。

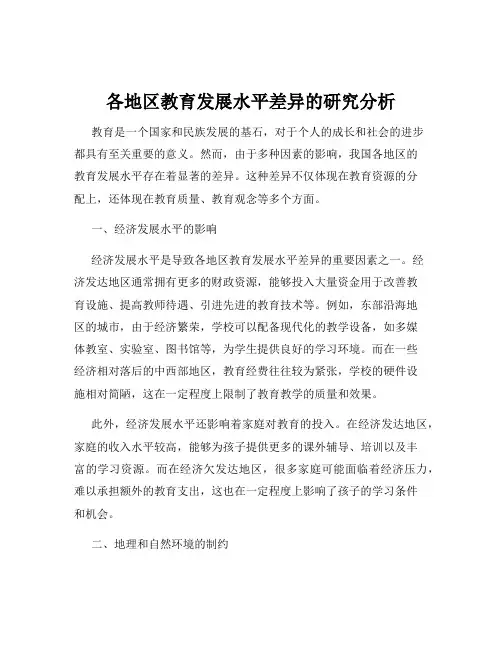

各地区教育发展水平差异的研究分析教育是一个国家和民族发展的基石,对于个人的成长和社会的进步都具有至关重要的意义。

然而,由于多种因素的影响,我国各地区的教育发展水平存在着显著的差异。

这种差异不仅体现在教育资源的分配上,还体现在教育质量、教育观念等多个方面。

一、经济发展水平的影响经济发展水平是导致各地区教育发展水平差异的重要因素之一。

经济发达地区通常拥有更多的财政资源,能够投入大量资金用于改善教育设施、提高教师待遇、引进先进的教育技术等。

例如,东部沿海地区的城市,由于经济繁荣,学校可以配备现代化的教学设备,如多媒体教室、实验室、图书馆等,为学生提供良好的学习环境。

而在一些经济相对落后的中西部地区,教育经费往往较为紧张,学校的硬件设施相对简陋,这在一定程度上限制了教育教学的质量和效果。

此外,经济发展水平还影响着家庭对教育的投入。

在经济发达地区,家庭的收入水平较高,能够为孩子提供更多的课外辅导、培训以及丰富的学习资源。

而在经济欠发达地区,很多家庭可能面临着经济压力,难以承担额外的教育支出,这也在一定程度上影响了孩子的学习条件和机会。

二、地理和自然环境的制约地理和自然环境也对各地区教育发展水平产生了一定的影响。

一些偏远山区、高寒地区或者交通不便的地区,学校的布局相对分散,学生上学路途遥远,甚至存在安全隐患,这在一定程度上影响了学生的入学率和教育质量。

而且,这些地区的自然条件可能较为恶劣,教师的工作和生活环境艰苦,难以吸引和留住优秀的教育人才。

师资力量的不足又进一步制约了当地教育的发展。

相比之下,城市地区和交通便利的地区在这方面具有明显的优势,能够更好地整合教育资源,提高教育的普及程度和质量。

三、政策和制度的因素政策和制度在教育资源的分配和教育发展的引导方面起着关键作用。

一些地区由于政策的倾斜和支持,能够获得更多的教育项目和资金,从而加快教育发展的步伐。

例如,国家在实施“西部大开发”战略过程中,加大了对西部地区教育的投入,改善了当地的教育条件。

中国教育支出与国内生产总值的关系及演变趋势分析教育是国家和社会发展的重要支柱,教育支出与国内生产总值(GDP)的关系是评估一个国家教育发展状况的重要指标之一。

本文将分析中国教育支出与国内生产总值的关系,并探讨其演变趋势。

一、中国教育支出与GDP的关系中国教育支出与GDP之间存在着紧密的关联。

教育支出是指政府和社会各方面对教育事业的投入,包括教育经费的支配和使用,以及家庭对教育的支出。

GDP则是衡量一个国家经济总量的指标,代表了一个国家的生产力水平和经济能力。

教育支出与GDP之间的关系主要体现在以下几个方面:1. 教育支出对GDP增长的影响:教育支出的增加能够提高教育资源的配置和利用效率,从而促进人力资本的积累和提升。

通过提供更好的教育条件和机会,教育支出能够培养更多的人才,提高劳动力素质和技能水平,进而推动经济的增长和发展。

2. GDP对教育支出的影响:经济的发展水平和财政收入的增加通常会带动教育支出的增长。

高经济增长率和较好的经济状况能够提供更多的财政资源用于教育支出,使得教育投入的规模和质量都得到提升。

相反,低经济增长可能会导致教育支出的压缩或停滞。

3. 教育支出与经济发展的双向关系:教育支出和GDP之间存在着相互促进的关系。

教育支出的增长可以提高人力资本的积累和技能水平的提升,进而推动经济的发展。

同时,经济发展又能够提供更多的财政资源,使得教育支出得以增加,从而促进教育的改善和提升。

二、中国教育支出与GDP的演变趋势中国的教育支出与GDP的关系在过去几十年间发生了显著的演变。

以下是近年来的主要变化趋势:1. 教育支出占GDP比重持续提升:中国政府高度重视教育发展,教育支出占GDP比重逐年提升。

在1978年改革开放初期,中国的教育支出占GDP比重仅为1.92%,而到2019年,这一比重已经提高到了4.13%。

这显示了政府对教育事业的持续投资和关注。

2. 教育支出结构更加合理:中国的教育支出结构逐渐优化,从教育经费的增加到投入结构的改善。

中国教育支出与人均GDP之间的关系研究1. 引言中国作为世界上最大的发展中国家之一,教育一直被视为国家发展的关键领域之一。

教育支出与人均GDP之间的关系一直备受学界和政府的关注。

本研究旨在探讨中国教育支出与人均GDP之间的关系,并对这一关系的重要性进行评估和分析。

2. 数据源与方法本研究采用来自国家统计局和教育部的公开数据,时间跨度为2000年至2019年。

主要的指标包括教育支出占GDP比例和人均GDP。

通过回归分析方法,探讨教育支出与人均GDP之间的关系,并考察其他可能的影响因素。

3. 教育支出与人均GDP的变化趋势在研究期间,中国的教育支出逐年呈现出较快增长的趋势。

根据数据显示,教育支出占GDP比例从2000年的2.89%增加到2019年的4.34%。

同时,中国的人均GDP也呈现出稳定增长的态势,从2000年的1118美元增长到2019年的10,276美元。

4. 教育支出与人均GDP的关系为了研究教育支出与人均GDP之间的关系,本研究运用回归分析方法。

结果显示,教育支出占GDP比例与人均GDP呈现出正相关关系,即教育支出的增加与人均GDP的增加之间存在着密切的关联。

这一结果表明,教育支出可以促进经济发展,提高人均GDP水平。

5. 其他可能的影响因素除了教育支出,还有一些其他可能的影响因素可能对人均GDP产生影响。

研究发现,人口数量、城乡差距、科技创新、政府政策等因素都可能对人均GDP产生一定的影响。

但是,教育支出仍然被认为是促进经济发展和提高人均GDP的重要因素之一。

6. 教育支出与人均GDP关系的重要性评估通过计算教育支出与人均GDP相关系数,以及运用F检验和t检验,可以评估教育支出与人均GDP关系的重要性。

研究发现,教育支出对人均GDP的影响是显著的,具有统计学意义。

这表明,教育支出是推动中国经济发展的重要因素之一。

7. 结论与启示本研究的结果表明,中国教育支出与人均GDP之间存在着密切的关系。

教育对GDP的影响——计量经济学研究报告目录一、简单线性回归模型 (3)二、异方差检验 (6)三、自相关 (9)四、多元线性回归模型 (10)五、多重共线性 (13)简单线性回归模型一、研究的目的要求人力资本投资和人力资本积累是经济保持持续增长的重要基础。

从本质上讲,教育投资就是一种提高人力资本的质的投资。

通过接受教育和培训,使劳动者和潜在的劳动者的综合素质、技术水平得到提高,人力资本的积累对社会的回报远大于物质资本积累。

一个国家的人力资本存量的提高能有效地促进经济的增长,教育对与经济增长发挥着越来越大的作用,比较研究人力资本对未来经济发展的意义和作用。

二、模型设定为了分析教育对GDP的影响关系,选择“我国各地区GDP”为被解释变量(用Y表示),选择“各地区教育支出”为解释变量(用X表示),表1为由国家统计局得到的2008年的有关数据。

表1 2008年中国各地区GDP水平等数据地区地区生产总值(万元)教育支出(万元)北京1048803004077284.3天津635438001657108.4河北1618861004403700山西693873002649876内蒙古776180002019986.6辽宁1346157004122455.2吉林642406002133094.7黑龙江831000002736589.7上海1369815008418319.9江苏3031261008513327.4浙江2148692007058575.1安徽887417003451325.5福建1082311003322232.5江西648033002850048.4山东3107206006802413.7河南1840778005493997.3湖北1133038003689007.9湖南1115664004196364.8广东35696460010734751.3广西717158002758915.2海南14592300757980.6重庆509666002309733.5四川1250625005009786.9贵州333340002070113.3云南570010002757505.3西 藏 3959100 420561.9 陕 西 68513200 2855269.7 甘 肃 31761100 1672564.6 青 海 9615300 458237.6 宁 夏 10985100 636974.3 新 疆 42034100 1916673.3为分析各地区教育支出(X )和GDP (Y )之间的关系,作如图2所示的散点图。

中国历年GDP和教育经费占GDP的比例

(1990年—2013年)

中国的人均公共教育支出为42美元,美国为2684美元,是中国的63.9倍。

如果考虑到人口的因素,我们以人均GDP来比较,中国人均公共教育支出仅为人均GDP收入的0.82%,美国为6.10%,是中国的7.44倍。

日本为4.28%,韩国为3.01%。

俄罗斯为1.87%,是中国的2.28倍,巴西为2.29%,是中国的2.79倍。

所以中国不仅与发达国家有很大差距,即使在金砖四国中,中国的教育投入也排在末位。

有专家指出,国家财政性教育经费占国内生产总值4%的投入指标是世界衡量教育水平的基础线。

据统计,在国家财政性教育投入上,目前世界平均水平为7%左右,其中发达国家达到9%左右,经济欠发达的国家也达到4.1%。

中国早在1993年就提出要在2000年实现国家财政性教育经费占GDP4%的目标,但时间表却已推至2010年。

中国不同地区教育支出的差异分析教育是国家发展和社会进步的重要原动力,也是培养人才、促进社会公平的重要手段。

在中国这样一个地域广阔、经济社会差异较大的国家中,教育支出的差异也是无法避免的。

本文将对中国不同地区教育支出的差异进行深入分析,以期更好地了解和应对这一问题。

首先,我们需要对中国不同地区教育支出的总体情况有所了解。

根据最新统计数据显示,中国各地区的教育支出分布不均衡,东部地区的教育支出普遍较高,而中西部地区的教育支出相对较低。

这种差异主要由以下几个方面的因素影响:1. 经济发展水平东部地区是我国经济发展的主要区域,这些地区的教育支出相对较高。

这与东部地区的经济水平和财政收入较高有关。

相比之下,中西部地区的经济相对滞后,教育支出更为困难。

2. 地区差异和人口基数地区差异是中国教育支出差异的重要原因之一。

人口基数较大的地区由于承载了更多的教育需求,教育支出相应增加。

此外,城市化程度、工业化程度等也会影响教育支出。

3. 政策导向和政府投入不同地区的政府在教育方面的政策导向和投入力度也是导致教育支出差异的原因之一。

政府对教育的重视程度、财政投入以及财政分配等都会对教育支出产生重要影响。

除了上述因素,教育资源分配不均和教育质量差异也是导致教育支出差异的原因之一。

教育资源的分配不均导致了教育环境和条件的差异,而教育质量差异则进一步影响了家长和社会对教育的投入。

为了解决中国不同地区教育支出的差异,我们可以从以下几个方面入手:1. 加大政府对教育的投入政府应该加大对中西部地区教育的财政支持力度,平衡不同地区的教育资源分配,提高中西部地区的教育投入。

2. 优化教育资源配置政府可以通过优化教育资源的配置,提高中西部地区的教育资源水平。

例如,加大对中西部地区的师资培训和引进优秀教育人才。

同时,建设更多具有优质教育资源的示范学校,提高中西部地区的教育质量。

3. 加强教育质量监管与评估完善教育质量监管与评估体系,确保教育质量的公平性和可持续发展。

教育行业区域教育差异了解不同地区的教育情况教育是一个国家发展的基石,也是培养未来人才的关键。

然而,在不同的地区,教育的发展和现状存在着巨大的差异。

了解不同地区的教育情况,可以帮助我们更好地分析和思考现有教育问题,并为教育改革提供指导。

本文将通过对中国不同地区教育情况的比较,探讨教育行业的区域差异。

一、教育投入差异1.1不同地区的教育经费教育经费的投入是衡量一个地区教育发展的重要指标之一。

据统计,全国各地在教育方面的支出存在着较大的差异。

一线城市和经济发达地区的教育经费投入通常相对较高,由于其经济实力雄厚,教育资源得到更为充分的配置,为学生提供了更好的学习环境和教育资源。

而相对落后的地区,教育经费投入有限,往往面临师资力量不足、学校设施简陋等问题。

1.2教育设施和资源除了资金方面的差异,不同地区的教育设施和资源也存在明显的差异。

在一线城市和经济发达地区,学校的教室、实验室、图书馆等设施齐全,学生可以充分利用这些设施进行学习和实践。

而在相对落后的地区,由于资金不足,学校的设施和资源比较简陋,给学生的学习和发展带来了一定的限制。

二、师资力量差异2.1教师素质教师是教育的中坚力量,他们的素质直接影响着教育质量。

不同地区的教师素质存在着明显差异。

在一线城市和经济发达地区,教师普遍具有较高的学历和丰富的教学经验,他们不仅有良好的学科专业素养,还具备较强的教学能力。

而相对较为落后的地区,由于教育经费的限制和人才吸引力的不足,教师队伍普遍存在着学历较低、教学经验较少的问题。

2.2教师队伍结构教师的结构和组成也是不同地区教育差异的一个重要方面。

在一线城市和经济发达地区,教师队伍相对稳定,有一定数量的中高级职称教师和研究型教师,能够为学生提供更为专业、深入的教育服务。

而在相对较为落后的地区,教师队伍结构相对单一,高级职称教师和研究型教师数量较少,给学生的学习和发展带来了一定的制约。

三、教育质量差异3.1学生竞争情况由于地区的差异,学生的竞争情况也存在明显的差异。