七年级地理上册4.2气温和降水学案1 新版湘教版

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:2

湘教版地理七年级上册4.2气温与降水教案(表格式)第四章第二节气温与降水课标要求运用示意图等说明气温与降水测定及变化, 绘制并判读气温曲线与降水柱状图。

二、教学内容分析本课时是新课程湘教版七年级地理上册第四章第二节课本71-77页,内容包括“气温”和“降水”两部分,是气候的基本知识,在中学地理教学中占有非常重要的地位。

既是对第一节天气知识的补充和延伸,又为学习本章世界气候和自然景观的地区差异,以及后面章节中世界气候类型分布等教学打下基础。

本节内容贴近生活,通过描述气温、降水与人类生活生产的关系,感受生活中地理的用处,激发学生地理兴趣,培养学生观察分析生活中的地理。

三、学情分析初一学生知识基础薄弱,认知能力与逻辑分析能力不足,在学习上具有求知欲强,思维活跃等特点,注意力在20—25分钟集中,空间想象能力和抽象思维方面尚有不足是该阶段的学习障碍。

因此,应重视让学生积极参与活动,通过互动合作,解决问题,形成逻辑判断能力。

学生对气温与降水的空间变化规律等抽象知识理解起来有些困难,需要通过小组合作探究来减轻压力,提高学习积极性;采取多种教学手段帮助学生建立科学的地理学习模式,培养地理核心素养。

四、教学目标1、区域认知:通过学习气温与降水的测定及变化,增强对地理区域的认知。

2、综合思维:通过绘制气温曲线与降水柱状图,判读其分布规律。

3、地理实践能力:通过实践活动了解气温与降水的测定,提高学生地理实践能力。

4、人地协调观:运用气温与降水知识分析生活中的实例,分析人与环境协调关系。

五、教学重难点1、教学重点:(1)气温的测定与变化。

(2)降水的定义与测定。

2、教学难点:绘制气温曲线与降水柱状图,判读其分布规律。

六、教学方法自主学习法、小组讨论法、实验法、比较法、问题探究法、图示分析法。

课前准备温度计、量杯、2023年陵水县气温与降水数据、陵水县暴雨图片、PPT。

教学过程环节教学内容教师活动学生活动设计意图导入新课播放央视天气预报。

第四章第二节《气温和降水》教学目标设计:1.知识与技能目标:(1)了解气温气温对人类生活的影响。

(2)了解气温的测定方法。

(3)学会阅读世界气温分布图,掌握世界气温分布规律。

2.过程与方法目标:通过对世界气温分布图的阅读,初步学习从地图中提取信息的能力。

3.情感、态度与价值观目标:培养学生关注生活的意识,养成严谨的科学态度。

教学重、难点:1.教学重点:理解世界气温的分布规律。

2.教学难点:学会阅读气温分布图。

课时:2课时教具:温度计,多媒体课件教学过程:第一课时一、导入新课:今天的天气好不好?哪位同学来给大家做一下天气预报啊。

然后指出,气温和降水是天气中最重要的两个要素,同时也是气候最重要的两大要素。

本节课就来学习气温。

二、出示学习目标:(多媒体课件)1. 知道气温对人类生活影响很大。

2.掌握测量气温的方法。

3.学会阅读世界年均温分布图,掌握世界气温分布规律。

三、指导学生自学课文,圈点知识点。

四、讲授新课:1.播放藏服和阳光海滩图片,让学生指出产生差异的原因,进而指出气温对人类生活的方方面面都产生影响,引导学生举例。

过渡:气温对人们很重要。

你知道现在的气温是多少吗?学生的答案不一,指出人对温度的感觉是不准确的,必须依靠测量才能得出准确的气温,使学生养成严谨的科学态度。

2. 实物展示测量工具温度计,引导学生使用和读数。

播放气象站测气温的百叶箱图片,使学生了解气象站怎么测气温。

然后提出:“我们自己可以测量气温吗?”引导学生学习62页活动,让学生口述测量气温的方法,练习温度计的读数以及日平均气温的计算,类似的得出月平均气温和年平均气温的计算方法。

指导学生学习绘制气温曲线图。

过渡:同一个地方不同时间气温是有差别的,那么同一个时间世界各地气温都相同吗?3.指导学生阅读图4-6世界年平均气温分布图,总结出世界气温分布规律。

(1)学习等温线的相关知识,可以和等高线相联系,得出相关规律。

给出读图指导如下:①观察等温线的延伸方向是什么?和纬线有什么关系?这说明什么?②用铅笔描一下20 ℃等温线,观察在哪里发生了的大的弯曲?这些地方有什么共同点?③注意在北半球有一条封闭的0 ℃等温线,这是什么地方?它比周围气温高还是低,为什么?学生分小组讨论解决问题。

从低纬度向两极气温逐渐降低。

同纬度的陆地上,海拔高的地方气温比周围低。

同一纬度,气温随地势高度的增加而降低(海拔每升高1000米,气温降低6 ℃度。

)同纬度的海洋与陆地气温不同。

南半球的等温线比北半球的平直,因为南半球海洋占绝对优势。

(5)世界气温之最①最炎热的大陆——非洲②最寒冷的大陆——南极洲③除南极洲外寒冷区域面积最大的大洲——亚洲2.降水(1)形成条件:①空气中含有足够的水汽。

②空气温度下降到水汽能够凝结出来的程度。

(2)测量降水量:用雨量器测量(3)主要类型:①对流雨:湿润空气受热膨胀上升,变冷凝结产生的降水叫对流雨。

②地形雨:湿润空气水平运动时,遇到山地,沿山坡“爬升”,温度下降,水汽凝结,在山的迎风坡产生降水叫地形雨。

③锋面雨:当冷暖空气相遇时,相对较轻的暖空气被“抬升”,遇冷凝结产生降水叫锋面雨。

(4)世界年降水量分布规律:①赤道地区降水多(气温高、蒸发强烈、上升气流多,对流雨多),两极地区降水少(气温低、蒸发弱、空气下沉)。

②沿海地区降水多(迎风处受海洋湿润空气的影响),内陆地区降水少。

③南北回归线经过的大陆西岸(风从陆地吹向海洋)降水比东岸(风从海洋吹向陆地)少。

3.气候资料表示方法:气温变化曲线图逐月降水量(柱状)图二、友情提醒气温分布往往受多种因素的综合影响,分析时要抓住决定性因素。

比如导致我国冬季南北温差大的原因很多,但纬度因素是决定性因素。

三、中考必会—夯实基础1. 测量气温和降水分别用:A.气温计、风速仪B.气温计、雨量器C.温度计、百叶箱D.风速仪、雨量器2.某地7月均温20℃,1月均温为-3℃,该地的气温年较差为:A.33℃B.17℃C.20℃D.23℃答案:D读世界年平均气温分布图,回答下列3-4题:图3.世界上最炎热的大陆是:A.亚洲B.大洋洲C.南美洲D.非洲答案:D4.世界上最寒冷的大陆是:A.亚洲B.欧洲C.北美洲D.南极洲答案:D5.关于世界气温分布规律的叙述,正确的是:A.同纬度,高山、高原地区气温高于平原地区B.夏季,同纬度的陆地气温低于海洋C.7月,世界气温最高的地区是赤道穿过的地区D.从低纬度向南、北两极逐渐降低答案:D6.圣诞节时我们中国正是冬季,有的地方会大雪纷飞,而此时悉尼是:A.春天B.夏天C.秋天D.冬天答案:B7.一年中,南极大陆月平均最高气温一般出现在A.7月B.1月C.3月D.9月答案:B读下图回答8-9题图8.甲乙丙三幅示意图分别是A地形雨、对流雨、锋面雨 B 锋面雨、地形雨、对流雨C 对流雨、锋面雨、地形雨D 地形雨、锋面雨、对流雨9.我国东部沿海夏季的主要降水类型和喜马拉雅山南坡及亚马孙热带雨林地区的降水类型分别对应的是A甲、乙、丙 B 丙、乙、甲 C 乙、甲、丙 D 丙、甲、乙10.某地在一个月内有一次降雨为20mm,两次降雪分别为7mm和15mm,计算得出该地该月的降水量为:A .27mm B. 20mm C. 42mm D. 22mm答案:C读右图世界年平均降水量分布图,回答11-12题:11.世界年降水量分布的叙述,不正确的是A、从赤道向两极逐渐减少B、沿岸多,内陆少C、回归线附近大陆西部降水多D、赤道附近降水多,两极较少答案:C12.下列地区中降水较少的是A.回归线附近的大陆东岸B.回归线附近的大陆西岸C.中纬度的大陆东岸D.中纬度的大陆西岸答案:B13.根据世界年降水量分布图,下列地区降水分布较多的是:A.两极地区B.回归线附近的大陆西岸C.中纬度地带大陆内部D.赤道地区答案:D14.读右图,“地形雨”多形成于:A.沿海平原B.内陆高原C.沿海迎风坡D.背风山坡答案:C15.下列所列地区被称为“世界雨极”是:A、火烧寮B、雅鲁藏布江大拐弯处C、乞拉朋齐D、阿齐济耶答案:C16.读“世界年平均气温的分布图”,回答下列问题(1)、从全球范围看,等温线大致与线平行,世界气温水平分布规律大致从向逐渐降低。

第二节气温和降水答案:(1)摄氏度(℃)(2)7月(3)1月(4)雨(5)冰雹(6)水汽和凝结核(7)下降(8)对流雨、地形雨、锋面雨1.气温(1)气温的概念气温指空气的温度,常用摄氏度(℃)表示。

谈重点气温与我们的生活关系密切气温的差异是造成自然景观差异和我们生存环境差异的主要因素之一,与我们的生活关系非常密切。

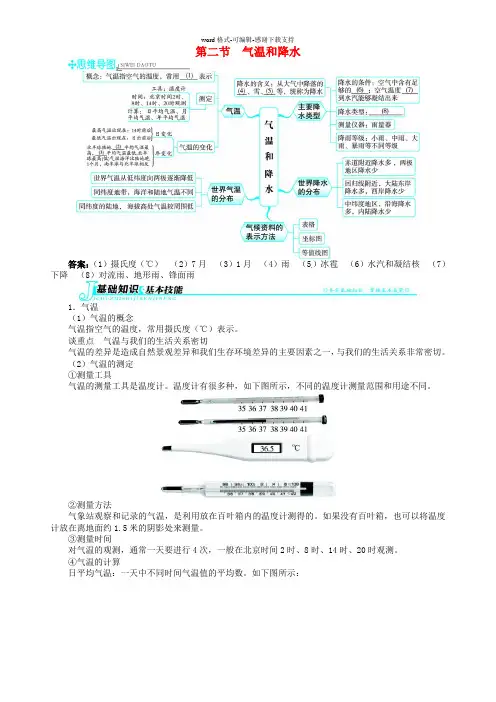

(2)气温的测定①测量工具气温的测量工具是温度计。

温度计有很多种,如下图所示,不同的温度计测量范围和用途不同。

②测量方法气象站观察和记录的气温,是利用放在百叶箱内的温度计测得的。

如果没有百叶箱,也可以将温度计放在离地面约1.5米的阴影处来测量。

③测量时间对气温的观测,通常一天要进行4次,一般在北京时间2时、8时、14时、20时观测。

④气温的计算日平均气温:一天中不同时间气温值的平均数。

如下图所示:月平均气温:将一月中每天的日平均气温加起来,除以本月的天数。

年平均气温:将一年中各月的平均气温加起来,除以12即可。

(3)气温的变化①气温的日变化随着一天内太阳的东升西落,气温也相应地有变化。

以一天为周期的气温变化,叫做气温日变化。

一天中最高气温与最低气温的差,叫气温日较差。

如下图所示:某地气温日较差=31 ℃-24.5 ℃=6.5 ℃。

某地的气温日变化谈重点气温最高值与最低值一天当中,陆地最高气温出现在正午过后(约14时);最低气温出现在日出前后。

②气温的年变化以一年为周期的气温变化,叫做气温年变化。

释疑点高气温和最低气温的时间比陆地要滞后一个月。

一年内月平均气温最高值与月平均气温最低值之差,叫气温年较差。

如下图所示:某地气温年较差=27 ℃-(-2 ℃)=29 ℃。

某地的气温年变化③气温的年际变化气温的年际变化是指某一个地方各年之间气温的变化。

有的年份平均气温低,有的年份平均气温高。

【例1-1】下图是某气象观测站一天中四次气温的观测记录,其中正确反映14时气温状况的是()。

解析:一天中,陆地气温最高值出现在正午过后(约14时)。

湘教版地理七年级上册《第二节气温和降水》教学设计6一. 教材分析《湘教版地理七年级上册》第二节“气温和降水”是学生在学习了地理基础知识后,进一步深入理解地球气候的重要内容。

本节内容主要包括气温和降水的概念、分布规律以及影响因素。

教材通过丰富的图片、图表和实例,引导学生理解气温和降水对生产、生活和环境的影响,培养学生运用地理知识解决实际问题的能力。

二. 学情分析学生在学习本节内容前,已掌握了地理基础知识,对地球的基本面貌有了初步了解。

但气温和降水概念抽象,分布规律和影响因素复杂,需要通过具体实例和图表,引导学生深入理解。

同时,学生在生活中对气温和降水有直观感受,但缺乏系统分析的能力,需要教师引导。

三. 教学目标1.知识与技能:理解气温和降水的概念,掌握气温和降水的分布规律及其影响因素,能分析气温和降水对生产、生活和环境的影响。

2.过程与方法:通过观察图表、实例分析,培养学生的地理观察、分析和解决问题的能力。

3.情感态度价值观:认识气温和降水对人类活动的重要性,增强环保意识,关注气候变化。

四. 教学重难点1.重点:气温和降水的分布规律及其影响因素,气温和降水对生产、生活和环境的影响。

2.难点:气温和降水的分布规律及其影响因素的理解和运用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、图表和实例,创设情境,引导学生直观感受气温和降水的影响。

2.案例分析法:选取典型实例,分析气温和降水对生产、生活和环境的影响。

3.讨论法:分组讨论,引导学生主动探究气温和降水的分布规律及其影响因素。

4.启发式教学法:教师提问,引导学生思考,培养学生运用地理知识解决实际问题的能力。

六. 教学准备1.准备相关图片、图表和实例,制作PPT。

2.准备案例分析材料,分发给学生。

3.设计好讨论问题,准备相关知识点。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示气温和降水的图片,引导学生关注气温和降水对生活的影响,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍气温和降水的概念,通过PPT展示气温和降水的分布规律及其影响因素。

湘教版地理七年级上册《第二节气温和降水》教学设计5一. 教材分析本节课的主题是气温和降水,这是地理学科中非常重要的一个知识点。

气温和降水直接影响着人类的生产、生活和经济发展,对于一个地区来说,了解其气温和降水的特点是非常必要的。

本节课的内容主要包括气温和降水的概念、测量方式、分布规律以及其对地理环境的影响。

通过本节课的学习,学生可以对气温和降水有一个全面的认识,提高其地理素养。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对于一些基本的地理概念和地理现象有所了解。

但是,对于气温和降水的深层次规律和影响因素,可能还不是很清楚。

因此,在教学过程中,需要引导学生从感性认识上升到理性认识,通过大量的实例和图示,让学生深入理解气温和降水的特点和规律。

三. 教学目标1.知识与技能:理解气温和降水的概念,掌握气温和降水的测量方式,了解世界气温和降水的分布规律,分析气温和降水对地理环境的影响。

2.过程与方法:通过观察、分析、归纳等方法,研究气温和降水的特点和规律。

3.情感态度价值观:培养学生对地理现象的兴趣和好奇心,提高学生的人文素养,使学生明白地理知识与生活息息相关,增强学生的社会责任感。

四. 教学重难点1.重点:气温和降水的概念、测量方式、分布规律及其对地理环境的影响。

2.难点:气温和降水分布规律的深层次原因,气温和降水对地理环境的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、地图、实例等,创设情境,引导学生主动探究。

2.问题驱动法:提出问题,引导学生思考,激发学生的求知欲。

3.小组合作学习:分组讨论,共同解决问题,培养学生的团队协作能力。

4.案例分析法:分析实际案例,让学生深入理解气温和降水的影响。

六. 教学准备1.教材:湘教版地理七年级上册。

2.教具:多媒体设备、地图、图片、实例资料等。

3.课件:根据教学内容,制作相应的课件。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片或地图,引导学生关注气温和降水这两个地理现象,激发学生的兴趣。

第二节气温和降水一气温世界气温的分布【教学目标】1.了解气温的含义及测定方法。

2.理解等温线的含义,学会等温线分布图的判读方法。

3.根据世界平均气温分布图归纳世界气温分布的基本规律。

【教学重点】1.等温线分布图的判读方法。

2.世界气温分布的基本规律。

【教学难点】1.等温线图的判读。

2.根据1月和7月气温分布图,分析最热月和最冷月气温分布及原因。

【教学方法】讲授法、读图归纳法、演示法等。

【教具准备】温度计,多媒体课件等。

【教学过程】【情境导入】1.哈尔滨遇到高温天气:看视频,哈尔滨遇到极端高温天气。

根据视频内容,说一说,本次高温天气是如何形成的?对人们的生产和生活有什么影响?2.我国部分地区大范围降温:2024年3月13日夜间至15日,新疆中北部有雨雪天气;15日夜间至17日,内蒙古中东部、吉林、黑龙江等地有小到中雪或雨夹雪,局地大到暴雪。

低温雨雪冰冻天气给交通运输带来了不利影响。

想一想,低温会对我们的生活造成哪些影响?3.“我在北半球瑟瑟发抖,你在南半球大汗淋漓”,近来地球两头冰火两重天的模式,让遭受极端天气肆虐的民众叫苦不迭。

撒哈拉沙漠飘起了大雪,“炸弹气旋”冰封美国,同时,澳大利亚多地出现极端高温,悉尼气温创79年来最高……南北半球冰火两重天,世界气温分布有什么规律?【讲授新课】一、气温第一个板块——议一议:气温和降水对生产和生活有哪些影响?(一)气温和降水是我们最为关注的气候要素,那么,气温和降水对生产和生活有哪些影响?说一说你的看法。

(二)课件展示气温对生产和生活的影响。

第二个板块:读一读,测一测——气温的测定。

(一)测量气温的工具是什么?出示气温计,观察上面的单位,学会读数。

(二)说明:测量气温时,要把温度计放在百叶箱内。

观察百叶箱的构造,百叶箱外表是白色,有利于反射太阳光。

如果没有百叶箱,要把温度计放在哪里测量?第三个板块:算一算——计算日平均气温、月平均气温和年平均气温(一)读87页活动,解决以下问题:1.一天中的日平均气温通常要测量几次?分别是在什么时间?出示课件,观察气温日变化曲线,最高气温和最低气温分别出现在什么时间?2.读出课本87页图中温度计的读数,并计算这一天的日平均气温。

湘教版七年级上册地理第四章第二节《气温和降水》教案湘教版七年级上册地理《气温和降水》教案一、教材分析:本节课是湘教版初中地理七年级上册第四章世界地气候第二节《气温和降水》,主要介绍了气温和降水对地球表面的影响,包括气温的分布规律、降水的形式和分布等内容。

学生已经学习过地球的气候带和气候类型,对气温和降水有一定的了解基础。

二、教学目标:1. 知识与能力目标:-了解气温的分布规律,包括纬度、海陆分布等因素的影响。

-了解降水的形式和分布,包括降水的类型和降水量的分布规律。

-能够运用所学知识分析气温和降水对地球表面的影响。

2. 过程与方法目标:-培养学生观察、分析和归纳总结的能力。

-培养学生合作学习和表达能力。

三、教学重点和教学难点:教学重点:气温的分布规律、降水的形式和分布。

教学难点:运用所学知识分析气温和降水对地球表面的影响。

四、学情分析:学生已经学习过地球的气候带和气候类型,对气温和降水有一定的了解基础。

他们具备一定的观察、分析和总结能力,但对于运用所学知识进行问题解决可能还存在一定的困难。

五、教学过程:第一环节:导入新课1. 引入气温和降水的概念,与学生共同回顾地球的气候带和气候类型。

-老师:同学们,回顾一下我们之前学过的内容,地球的气候带和气候类型是什么?(学生回答)-老师:非常好!那么,我们知道气候带和气候类型是如何形成的呢?今天我们要学习的是气温和降水这两个与气候密切相关的因素。

2. 提问:你们知道气温和降水对地球有什么影响吗?请举例说明。

-老师:请举个例子,如果一个地方气温很高,会有什么影响?(学生回答)-老师:非常好!那么,如果一个地方降水很多,会有什么影响呢?(学生回答)第二环节:知识讲解与讨论1. 讲解气温的分布规律:-老师:现在,我们来了解一下气温的分布规律。

首先,纬度对气温有什么影响呢?(学生回答)-老师:没错!赤道附近的地方气温较高,随着纬度升高,温度逐渐降低。

那么,海陆分布对气温有什么影响呢?(学生回答)-老师:非常好!海洋温度变化较缓慢,而陆地温度变化较快。

气温和降水-湘教版七年级地理上册教案一、教学目标知识目标1.了解气温和降水对地球上生物和人的影响。

2.掌握气温和降水的测量方法及其影响因素。

能力目标1.学习主动提出问题并进行分析和解决问题的能力。

2.培养观察、实验设计、数据整理及统计分析等科学探究能力。

情感目标1.增强学生对自然的探究和向往,培养保护自然的意识和责任心。

2.激发学生学习地理的兴趣,提高地理学科的底层知识。

二、教学重点1.气温和降水对人类社会与自然环境的影响。

2.气温和降水的测量方法及其影响因素。

三、教学难点1.如何理解气温和降水对人类社会与自然环境的影响。

2.掌握气温和降水的测量方法及其影响因素。

四、教学内容及教学方法1. 教学内容(1)气温1.定义气温概念。

2.气温的形成与变化。

3.气温测量方法及影响因素。

4.气温对生物与人类社会的影响。

(2)降水1.定义降水概念。

2.降水的形成与种类。

3.降水的测量方法及影响因素。

4.降水对生物与人类社会的影响。

2. 教学方法(1)讲授法通过PPT、多媒体等形式讲解气温和降水的概念、测量方法以及影响因素,引导学生发现气温和降水对人类社会与自然环境的影响。

(2)实验法自制气温和降水的实验装置,通过实验观察、测量、收集数据,并分析探究气温和降水对生物与人类社会的影响。

五、教学步骤1. 导入环节通过班会、学生交流等形式,探讨气温和降水对我们日常生活的影响以及如何保护自然环境。

2. 讲解气温和降水的概念通过多媒体等形式,讲解气温和降水的概念和基本特征。

3. 实验探究1.制作气温和降水的实验装置,收集数据。

2.分析数据,探究气温和降水对生物与人类社会的影响。

4. 小结回顾教学中涉及到的重点难点内容。

六、教学评价1.学生学习笔记。

2.实验报告、分组讨论等途径,对学生进行探究能力的评价。

3.课后作业,对学生自主思考和练习的评价。

七、教学反思本堂课上,学生参与积极,对气温和降水的概念及其影响因素有了一定的了解。

《气温和降水》导学案一、导入气温和降水是地球上最基本的气象因素之一,对人类的生活、农业生产、自然灾害等方面都有重要影响。

通过本节课的进修,我们将了解气温和降水的基本观点、影响因素以及其在平时生活中的重要性。

二、进修目标1. 了解气温和降水的定义及其在大气层中的作用;2. 掌握影响气温和降水的因素;3. 掌握气温和降水对人类生活、农业生产等的影响;4. 能够通过实例探讨气温和降水的变化对环境的影响。

三、进修内容1. 气温的定义及其测量方法;2. 降水的定义及其形式;3. 影响气温和降水的因素;4. 气温和降水对人类生活、农业生产等的影响。

四、进修过程1. 气温的定义及其测量方法- 气温是指空气的热度,通常用摄氏度或华氏度来表示;- 气温的测量方法有干湿球温度计、最高最低温度计、电子温度计等。

2. 降水的定义及其形式- 降水是指大气中的水汽凝结成水滴或冰晶后从云层落至地面的现象;- 降水形式有雨、雪、雹、霰等。

3. 影响气温和降水的因素- 气温受纬度、海拔高度、地形、季节等因素影响;- 降水受气温、水汽含量、地形等因素影响。

4. 气温和降水对人类生活、农业生产等的影响- 气温的变化会影响人们的穿着、作息时间等;- 降水的变化会影响农作物的发展、水资源的供应等。

五、教室讨论1. 请同砚们讨论气温和降水对城市生活的影响;2. 请同砚们思考气温和降水的变化如何影响农业生产。

六、实践活动1. 利用天气预报数据,分析近期气温和降水的变化趋势;2. 到户外实地考察不同地形对气温和降水的影响。

七、总结通过本节课的进修,我们了解了气温和降水的基本观点、影响因素以及其在平时生活中的重要性。

希望同砚们能够在实践中加深对气温和降水的理解,为未来的进修和生活做好准备。

七年级上册《气温和降水》第一课时教学案湘教版教学目标:、知道气温的测定方法及气温的变化。

2、理解等温线的含义。

3、学会阅读世界平均气温分布图并能总结出世界气温的分布规律。

教学重难点:、世界年平均气温的分布2、“等温线分布图”的判读教学方法:自主学习、合作探究、以图析文、理论联系实际、对比分析、归纳总结教学过程:一、创设情境,导入新课:方案1:出示一组景观图片(选取有代表性的图片:如热带雨林地区、热带沙漠地区、南极地区景观图片),引导学生观察分析,根据图片你能说出这些地区气候有什么特点?是什么原因造成了这些地区的景观差异?(由于气温和降水量不同造成的。

)那么世界各地的气温和降水有什么变化规律呢?今天我们一起来学习这一部分内容。

方案2:当我们到不同的地方旅游时就会发现;不同的地区有着不同的自然景色和不同的生活习俗。

你知道这是为什么吗?,气候是影响当地生产生活的最重要因素之一。

所谓“一方水土养育一方人”就是这个道理。

气温和降水是组成气候的两个基本要素,这节课就让我们一起学习气温的有关知识。

二、自主学习、合作探究:学习任务(一)气温的测定与日变化、自主学习:学生阅读教材P60 图文资料及P6“2 活动”,解决以下问题:(1)什么是气温?如何表示?(2)气温是怎样测定出来的呢?(3)分别读出图4—7 中4 次观测气温数值(4)一天当中的平均气温是如何计算出来的呢?(5)想一想,怎样计算一个月或一年的平均气温?2、小组交流:四人一小组,交流以上问题并提出疑难个性化修改3、合作探究:【探究问题】联系生活实际,你知道一天当中最高气温和最低气温各出现在什么时间吗?【教师精讲点拨】在生活当中大家都认为中午12 点气温最高、晚上12 点气温最低,其实这是不正确的。

中午12点时太阳辐射最强,地面温度随着吸收太阳辐射而升高,13点左右地面温度达到最高值,地面再将热量传递给大气需要一段时间,所以一天当中气温最高值出在在14 时左右,14 时后太阳辐射继续减弱,地面温度不断降低,地面辐射不断减弱,气温也随之下降,到第二天日出前后气温达到最低值。

第二节气温和降水教案一、教学目标:目标1、了解气温的含义、表示方法2、会测量气温、计算日、月、年平均气温。

3、联系生活,说出气温的时间变化规律。

4、阅读世界平均气温分布图,总结世界气温分布规律。

重点:读图总结世界气温的时间变化规律和空间分布规律难点:纬度、海陆、地形等因素对世界气温影响二、教学方法:谈话法、比较法、读图分析法、讲练结合法等三、教学用具多媒体课件、温度计等四、教学过程(一)导入新课我们每天都关注当天的天气情况,现在,请同学们看一段天气预报视频,看看预报主要关注了大气的哪些要素的情况?(学生回答)气温和降水是对生产、生活影响最大,人们最为关注的两大要素,今天就让我同学们一起学习第四章的第二节世界的气温和降水。

这个季节里,你们最想知道的是哪一项?(板书课题,出示学习目标)那什么是气温,它是如何表示的?(二)讲授新课1、气温的测量同学们结合你的生活想想气温对我们的生产生活有哪些方面影响?(学生讨论)气温对人类的影响太大了,有人用毕生的精力从事气象学的研究,瑞典气象学家摄尔修斯最早发明了摄氏温标,为了纪念他,人们用摄氏度来表示气温!你想不想当小小气象家,你会不会测量气温?(1)读一读:请读出下图一天中,2时、8时、14时、20时的气温是多少摄氏度?2时、8时、14时、20时四个时刻的气温分别是、、、。

(2)算一算:这一天的平均气温是多少?(3)想一想:怎样计算月平均气温、年平均气温?过渡:天气预报中是如何预报气温的?(一天的最高气温和最低气温)一天当中,有最高气温和最低气温,我们在不同的时刻测出来的气温也是不一样的,这说明气温是不断变化的。

2、气温的变化:根据生活经验,回答下列问题:(1) 一天之中,气温最高值和最低值分别出现在什么时间?学生回答后,读气温日变化曲线图加以验证。

日变化:最高值出现在__________最低值出现在________(时间)日较差:一天之中 与 之差(2)一年之中,最高月平均气温和最低月平均气温分别出现在什么时间?学生回答后,读气温年变化曲线图加以验证.年变化:北半球的陆地最高月平均气温出现在 月,最低月平均气温出现在 月。

第二节气温和降水

学习目标

1.气温的定义、气温的测定,正确阅读“等温线分布图”。

2.降水及降水的类型、降水量的观测方法,正确阅读“降水量分布图”。

3.能绘制气温变化曲线图和降水量逐月分配图,并能说出其气候特点。

重难点

1 会读气温曲线图和逐月降水量图。

2 能绘制气温曲线图和逐月降水量图,并会分析说明气候特点

教学程序

一检查旧课,导入新课。

板书《气温和降水》

二导学新课

自学指导一(自学课本60-63页)

1、气温的定义,气温的单位。

2、气温的测定方法。

合作学习一会读气温分布图。

读图61页《世界年平均气温分布》。

世界年平均气温分布有什么规律?

世界年平均气温较高的有哪些地区?

合作学习二读图62页63页《世界1月平均气温图》和《世界7月平均气温

图》

1 北京与悉尼相比,1月那个地方气温高,7月那个地方气温高,为什么?

2 7月北半球同纬度的大陆和海洋,那里气温高?

3 1月北半球同纬度的大陆和海洋,那里气温高?

检测自学情况。

自学指导二(自学课本63-65页)

1、降水的基本条件。

2、降水的类型。

3、降水的测定方法。

合作学习三读图65页《世界年平均降水量图》。

1 赤道地区和两极地区哪里降水多?

2 亚欧大陆沿海地区和内陆地区哪里降水多?

3 说出降水量少于200毫米的地区主要在哪里?

检测自学情况

三知识回顾

气温和降水是我们最为关注的气候要素,通过这一节课的学习,你掌握了哪些知识?

四课堂小结

五练习做地理《课堂作业》第四章第二节《气温和降水》。

《气温和降水》第一课时教学脚本〔湘教版地理七年级上册第四章第二节〕同学们,大家好。

我是观澜第二的李晔桃老师。

我们今天一起来学习气温和降水的第一课时。

本节课的重点是:1.了解气温的含义及测定方法;难点为:学会等温线分布图的判读方法,能根据世界平均和1月、7月平均气温分布图归纳出世界气温分布特点。

同学们,学习地理需要我们体会生活,认真观察生活。

早上出门,大家都会关注今天的天气情况。

我们先看一则天气预报。

看完后请说说天气预报中主要预报了什么内容呢?好看完了。

同学们,天气预报中主要播报了什么内容呀?嗯,主要是明天的高温情况和降水情况。

我们也可以感受到气温和降水对我们的生活和生产影响深刻,也是我们最为关注的气候要素。

那今天我们先来学习第一个根本要素:气温。

气温,是指空气的温度,常用摄氏度表示。

气温的差异是造成自然景观和我们生存环境差异的主要因素之一。

比方冬季,我们在南方和北方会见到截然不同的两种景色。

同一时间,北方下雪,南方鲜花盛开。

那么气温是怎样测定出来的呢?我们知道,随着太阳的东升西落,一天中,气温在不断的发生变化。

而我们观测的气温是指在离地面1.5米高处的百叶箱里的温度表或者温度计上读取的温度。

再看一下一天内的气温变化图,一天中的最高气温出现在午后2点,最低气温出现在日出前后。

虽然气温不断变化,但是用于记录的气温的观测每天一般要进行4次,在北京时间2时、8时、14时和20时记录测量气温。

计算这4次测量气温的平均值就是日平均气温。

图中显示的是某地一天中的气温观测值。

我们来简单计算这一天的日平均气温。

这一天2时气温:大约为4摄氏度;8时气温大约为7摄氏度;14时气温15摄氏度,20时气温约为12摄氏度。

这一天的日平均气温就是这四个气温观测值的平均值,也就是9.5摄氏度。

知道了日平均气温,我们就可以计算得到月均气温和年均气温了。

大家想一下,月均气温和年均气温怎么计算呢?非常棒!将一个月的日均气温加起来的和除以该月的总天数,就得到了月均气温;将月均气温加起来除以12,就得到了年均气温。

湘教版地理七年级上册第四章第二节《气温和降水》教学设计一. 教材分析湘教版地理七年级上册第四章第二节《气温和降水》是学生在学习了地球的运动、气候类型等基础知识后的进一步拓展。

本节内容通过介绍气温和降水的分布规律,使学生掌握气温和降水的空间变化,理解其对生产、生活和环境的影响,培养学生对地理环境的认识和分析能力。

二. 学情分析学生在学习本节内容时,已具备了一定的地理基础知识,对气候、天气等概念有所了解。

但气温和降水的分布规律较为复杂,需要通过具体的案例和图像资料来帮助学生理解和掌握。

同时,学生在生活中对气温和降水有直观的感受,可以结合生活经验来进行学习。

三. 教学目标1.知识与技能:掌握气温和降水的空间分布规律,能阅读气温和降水的分布图,分析其对生产、生活和环境的影响。

2.过程与方法:通过观察、分析、讨论等方法,培养学生的地理观察能力和分析能力。

3.情感态度价值观:培养学生对地理环境的认识和尊重,增强环保意识。

四. 教学重难点1.气温和降水的空间分布规律及其成因。

2.气温和降水对生产、生活和环境的影响。

五. 教学方法1.案例分析法:通过具体案例,让学生了解气温和降水的分布规律及其对生产、生活和环境的影响。

2.图象教学法:利用气温和降水的分布图,直观地向学生展示其空间变化。

3.小组讨论法:引导学生分组讨论,培养学生的合作意识和地理观察能力。

4.生活实践法:让学生结合自己的生活经验,理解气温和降水对生活的影响。

六. 教学准备1.教材、教参及相关资料。

2.气温和降水的分布图、世界气候类型分布图等图象资料。

3.相关案例资料。

4.投影仪、电脑等教学设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用气温和降水的分布图,向学生展示世界各地的气温和降水情况,引导学生关注气温和降水的关系,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍气温和降水的空间分布规律,让学生了解其分布特点及成因。

通过案例分析,使学生理解气温和降水对生产、生活和环境的影响。