历史七年级下册第21课

- 格式:ppt

- 大小:6.14 MB

- 文档页数:1

21《智取生辰纲》教案、优质公开课教案一. 教材分析《智取生辰纲》是北师大版初中历史七年级下册第21课的内容。

本课主要讲述了明朝末年,李自成领导的农民起义军,通过智取生辰纲,成功打破官军的围剿,从而揭开了一场声势浩大的农民起义。

本课内容丰富,既有历史背景的介绍,也有具体战役的描述,对于学生了解我国封建社会的矛盾和农民起义的历史意义具有重要价值。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了我国封建社会的基本矛盾和一些著名的农民起义。

但对于《智取生辰纲》这一战役的具体情况,了解不多。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过阅读文本,了解战役的背景、过程和意义,从而提高学生的历史素养。

三. 教学目标1.知识与技能:通过学习,学生能够了解《智取生辰纲》战役的背景、过程和意义,提高学生的历史素养。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,培养学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:通过学习,使学生认识到农民起义在我国历史发展中的重要作用,培养学生热爱祖国、热爱人民的思想感情。

四. 教学重难点1.重点:《智取生辰纲》战役的背景、过程和意义。

2.难点:如何引导学生运用所学知识,分析战役中的战略战术。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生通过阅读文本,了解战役的背景、过程和意义。

2.合作探讨:分组讨论战役中的战略战术,培养学生合作学习的能力。

3.情景模拟:学生进行战役情景模拟,提高学生的实践能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟读文本,了解战役的背景、过程和意义。

2.学生准备:预习文本,了解战役的基本情况。

七. 教学过程1.导入(5分钟)问题引导:同学们,你们知道我国封建社会中的农民起义吗?它们在我国历史发展中起到了什么作用?2.呈现(10分钟)文本阅读:学生自主阅读文本,了解《智取生辰纲》战役的背景、过程和意义。

教师引导学生关注战役中的关键信息。

3.操练(15分钟)合作探讨:学生分组讨论战役中的战略战术,教师巡回指导。

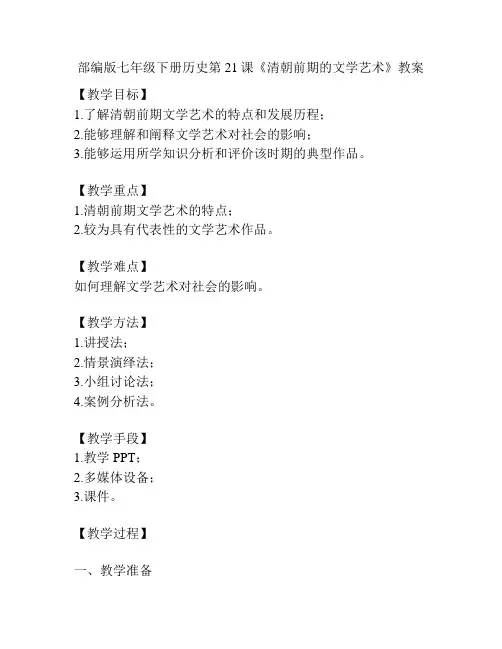

部编版七年级下册历史第21课《清朝前期的文学艺术》教案【教学目标】1.了解清朝前期文学艺术的特点和发展历程;2.能够理解和阐释文学艺术对社会的影响;3.能够运用所学知识分析和评价该时期的典型作品。

【教学重点】1.清朝前期文学艺术的特点;2.较为具有代表性的文学艺术作品。

【教学难点】如何理解文学艺术对社会的影响。

【教学方法】1.讲授法;2.情景演绎法;3.小组讨论法;4.案例分析法。

【教学手段】1.教学PPT;2.多媒体设备;3.课件。

【教学过程】一、教学准备1.教师准备PPT、多媒体设备以及教学资料;2.学生做好听讲、笔记和讨论的准备。

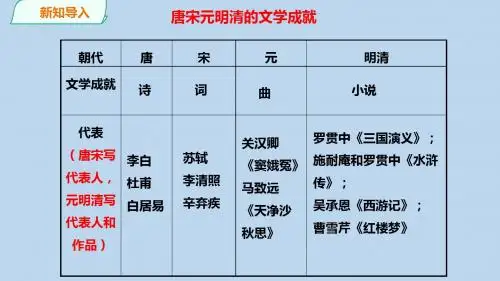

二、知识导入1.利用PPT播放清朝前期绘画作品,让学生通过图片来猜测清朝前期文学艺术的特点;2.通过学生的发言来导入下一环节的学习。

三、内容讲解1.清朝前期文学艺术的特点:1.1 概述:清朝是中国封建社会的末代王朝,文学艺术在此时期得到了较大的发展。

清朝前期文学艺术的基本特点是继承和发展元明时期文学艺术的传统,同时又受到机制和意识形态的影响。

1.2 顺应时势,体现思想觉悟。

清初时期是思想解放和变革的时期,文学艺术往往是政治、社会、文化生活的反映,折射出人民群众的思想觉悟和情感,显示出社会各阶层的生活态度和价值取向。

1.3 体裁多样,创作活跃。

除了继承元明时期的文学艺术传统,清初文学家又在其基础上自然演化出了各种不同的文学体裁,例如:小说、诗歌、杂文、坊体文等等。

1.4 民间艺术的兴盛。

清朝前期民间艺术被激活,表现为艺术家们对民间生活、民间风俗、民间习惯的关注和创作。

2.清朝前期文学艺术的代表作品、代表人物和成就:2.1 文学的成就:清朝前期的文学成就是深厚的,影响广泛。

2.2 代表作品:清朝前期在文学方面的代表作品有:《金瓶梅》、《红楼梦》、《聊斋志异》、《东周列国志》等等。

2.3 代表人物:清朝前期的文学艺术代表人物有:曹雪芹、吴敬梓、蒲松龄、凌蒙初等等。

四、案例分析案例一:《金瓶梅》1.简介:《金瓶梅》是中国明清小说连续体小说之一,被认为是中国古代小说中的经典之作。

北师大版历史七年级下册第21课《明清之际的进步思潮与世俗文化》教学设计一. 教材分析本课是北师大版历史七年级下册第21课《明清之际的进步思潮与世俗文化》,主要介绍了明清时期进步思潮的兴起和世俗文化的发展。

内容包括明末清初三大思想家、清代小说和戏剧的繁荣等。

通过本课的学习,学生可以了解明清时期进步思潮和世俗文化的发展背景、主要内容及其影响。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了明清时期的历史背景,对于文化、科技、艺术等方面的进步有一定的了解。

但学生对于明清之际的进步思潮和世俗文化的具体内容及其影响还需进一步深入学习。

此外,学生对于文学作品的理解和分析能力有待提高。

三. 教学目标1.知识与技能:了解明清时期进步思潮的主要内容及其影响,掌握清代小说和戏剧的繁荣情况。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对明清时期进步思潮和世俗文化的认识,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.教学重点:明末清初三大思想家的主要思想及其影响,清代小说和戏剧的繁荣情况。

2.教学难点:明末清初三大思想家的思想内涵及其对后世的影响。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生自主阅读教材,了解明清时期进步思潮和世俗文化的发展。

2.合作探讨:学生分组讨论,分析明清时期进步思潮和世俗文化的影响。

3.案例分析:通过分析具体案例,使学生深入理解明清时期进步思潮和世俗文化的特点。

六. 教学准备1.教材:北师大版历史七年级下册。

2.辅助材料:相关的历史文献、小说、戏剧等资料。

3.教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍明清时期进步思潮和世俗文化的背景,引发学生的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师引导学生自主阅读教材,了解明末清初三大思想家和清代小说、戏剧的繁荣情况。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析明清时期进步思潮和世俗文化的影响。

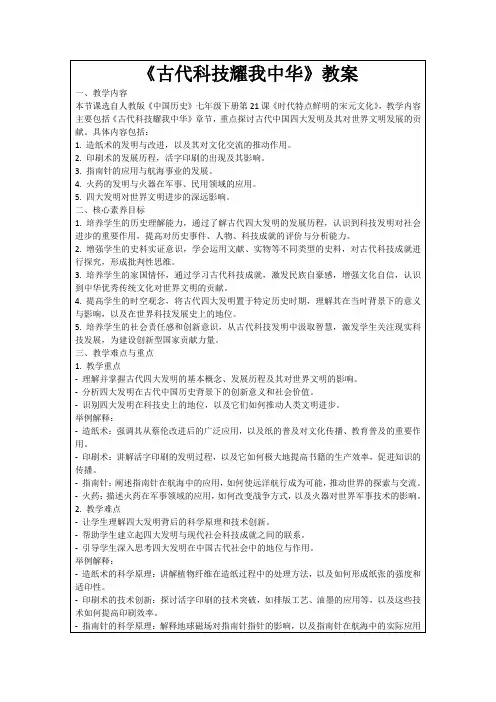

造纸术初中课程教案一、教学内容本节课我们将学习人教版初中历史七年级下册第21课“时代特点与历史人物”中的第一子目“造纸术的发明”。

详细内容将围绕蔡伦改进造纸术的背景、过程及其对世界文明发展的贡献展开。

二、教学目标1. 让学生了解我国古代造纸术的发展历程,理解蔡伦改进造纸术的历史意义。

2. 培养学生运用历史知识分析问题的能力,认识到科技发明对人类社会发展的推动作用。

3. 培养学生的创新意识,激发学生对传统文化的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:蔡伦改进造纸术的过程及其对世界文明发展的贡献。

教学重点:我国古代造纸术的发展历程,蔡伦改进造纸术的历史意义。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、黑板、粉笔。

2. 学具:历史教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示蔡伦造纸的图片,引发学生对造纸术发明的好奇心,导入新课。

2. 讲解新课:(1)介绍我国古代造纸术的发展历程。

(2)详细讲解蔡伦改进造纸术的背景、过程及其对世界文明发展的贡献。

3. 实践情景引入:让学生动手体验造纸过程,感受古代劳动人民的智慧。

4. 例题讲解:例题1:蔡伦改进造纸术的过程是怎样的?例题2:造纸术的发明对世界文明发展产生了哪些影响?(1)我国古代造纸术的发展经历了哪些阶段?(2)蔡伦改进造纸术的历史意义是什么?六、板书设计1. 课题:造纸术的发明2. 板书内容:(1)我国古代造纸术发展历程(2)蔡伦改进造纸术背景:东汉时期,书写材料昂贵且不便保存过程:利用树皮、破布、麻头等便宜易得的原料制成纸张(3)造纸术发明的历史意义对我国:推动文化发展,促进科技进步对世界:促进文化交流,推动世界文明发展七、作业设计1. 作业题目:(1)简述我国古代造纸术的发展历程。

(2)蔡伦是如何改进造纸术的?这一改进的历史意义是什么?2. 答案:(1)我国古代造纸术经历了从西汉时期的植物纤维纸到东汉时期蔡伦改进造纸术的过程。

(2)蔡伦利用树皮、破布、麻头等便宜易得的原料制成纸张,这一改进降低了造纸成本,提高了纸张质量,为我国文化发展和科技进步提供了重要条件。

七年级历史下第21课《清朝前期的文学艺术》教案【教学目标】知识目标:1.了解清朝小说的思想艺术特点和造诣;掌握清朝昆曲与京剧艺术的繁荣的基本史实。

2.知道清朝文学和艺术的成就,在国内和国际的文学史上都占据重要地位。

能力目标:使学生懂得从思想主题和艺术表现手法两个方面鉴赏文学和戏曲艺术作品,提高个人素养。

情感态度与价值观:通过交流、了解清朝文化艺术的主要内容,批判地继承传统文化。

教学重难点:清朝文化的时代特点以及鉴赏文艺作品的基本方法教学过程:大家已经在读七年级了,前一段时间,我们七年级语文的苏教2016版语文七下第四单元名著推荐与阅读《西游记》,大家都掌握了这一节的内容,哪位同学来说说,关于中国古代的文学作品,你还知道什么?在中国古代的文学作品中,我们首先想到的是《红楼梦》,它代表了中国古代文学的最高成就,也是四大名著的代表,今天我们就一起来学习第21课《清朝前期的文学艺术》一、红楼梦《红楼梦》,又名《石头记》《金玉缘》,中国古代章回体长篇小说,中国古典四大名著之一,一般认为是清代作家曹雪芹所著。

小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以富贵公子贾宝玉为视角,以贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻悲剧为主线,描绘了一批举止见识出于须眉之上的闺阁佳人的人生百态,展现了真正的人性美和悲剧美,可以说是一部从各个角度展现女性美以及中国古代社会世态百相的史诗性著作。

小组合作探究:1.读教材,说出《红楼梦》中的金陵十二钗林黛玉、薛宝钗、贾元春、贾探春、史湘云、妙玉、贾迎春、贾惜春、王熙凤、贾巧姐、李纨、秦可卿。

2.提出问题:《红楼梦》的基本概况)教师讲述:《红楼梦》的基本概况?小说初名为《石头记》,曹雪芹以毕生的精力进行艰苦的创作,生前基本定稿了前80回,后40回,题名《红楼梦》。

3.总结《红楼梦》的创作特点全书背景广阔,情节复杂,头绪纷繁,人物众多。

4.读教材,教师简要的介绍《红楼梦》的内容不仅重点塑造了贾宝玉、林黛玉等反抗传统礼教、追求个性解放的典型人物形象,还热情地歌颂了被奴役、被蹂躏的奴婢进行抗争的精神,愤怒地批判了以专制家长为代表的顽固势力。

部编版七年历史下册第21课《清朝前期的文学艺术》说课稿一. 教材分析《部编版七年历史下册》第21课《清朝前期的文学艺术》以清朝前期文学艺术成就为主线,介绍了诗词、戏曲、书画等各个领域的杰出代表和特点。

通过本课的学习,使学生了解我国古代文学艺术的发展,感受其独特的艺术魅力,培养学生的审美情趣和欣赏能力。

二. 学情分析面对初中七年学生,他们在之前的学习中已经接触过一定的历史知识,对于文学艺术方面也有了一定的了解。

但针对本课内容,他们可能对于一些历史人物、作品和艺术形式的认识尚浅,需要通过本节课的学习,进一步拓展知识面,提高文学艺术修养。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解清朝前期诗词、戏曲、书画等文学艺术领域的代表人物及其作品,掌握其主要艺术特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:感受我国古代文学艺术的魅力,培养学生的审美情趣和欣赏能力,增强民族自豪感。

四. 说教学重难点1.教学重点:清朝前期诗词、戏曲、书画等文学艺术领域的代表人物及其作品,其主要艺术特点。

2.教学难点:对于一些具体作品和艺术形式的欣赏,以及如何理解其背后的历史背景和文化内涵。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲授等相结合的方式进行教学。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、文献资料等辅助教学,提高学生的学习兴趣和参与度。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示清朝前期的一些诗词、戏曲、书画作品,引起学生兴趣,导入新课。

2.自主学习:学生自主阅读教材,了解清朝前期诗词、戏曲、书画等文学艺术领域的代表人物及其作品。

3.合作探讨:学生分组讨论,分析各个作品的艺术特点,探讨其背后的历史背景和文化内涵。

4.教师讲授:教师针对学生的讨论情况进行总结,详细讲解一些重点作品和人物,帮助学生更深入地理解。

5.课堂互动:学生分享自己的学习心得和感悟,教师进行点评和指导。

第21课清朝前期的文学艺术一、选择题1.清代的小说创作取得了空前的成就,其中艺术成就最高、影响最深的是()A. 《牡丹亭》B. 《红楼梦》C. 《桃花扇》D. 《长生殿》2.毛泽东曾评价一部小说:写的是几个家庭,主要是一个家庭。

通过家庭反映社会,家庭是社会的缩影。

不看这部书,就不了解中国的封建社会。

这部书的作者是()A. 关汉卿B. 汤显祖C. 曹雪芹D. 施耐庵3.为了纪念曹雪芹诞辰300周年,我国发行了一套纪念邮票(如图).邮票中曹雪芹身边放置的书稿最有可能是()A. 《西游记》B. 《聊斋志异》C. 《红楼梦》D. 《三国演义》4.中国文学史上有一部作品,被称为古典小说的高峰。

书中描写了贾、王、史、薛四大封建家族的衰亡,揭示了封建社会必然崩溃的历史趋势,它塑造了一个个性格鲜明的典型人物。

下列人物出自这部作品的是()A. 窦娥B. 孙悟空C. 李逵D. 林黛玉5.19世纪初年的流行语:开谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然。

这句话说明了()A. 诗歌不再重要B. 《红楼梦》具有高度的思想性和艺术性C. 读《红楼梦》是很时尚的D. 中国所有的诗书都不如《红楼梦》好6.明清小说以章回为结构,展开故事情节,刻画人物形象。

下列章回目录选自《红楼梦》的是()A. 孙悟空三岛求方,观世音甘泉活树B. 梁山泊吴用举戴宗,揭阳岭宋江逢李俊C. 诸葛亮舌战群儒,鲁子敬力排众议D. 王熙凤正言弹妒意,林黛玉俏语谑娇音7.清朝前期,昆曲艺术发展到顶峰。

代表作品有()A. 《牡丹亭》和《长生殿》B. 《长生殿》和《桃花扇》C. 《牡丹亭》和《桃花扇》D. 《窦娥冤》和《牡丹亭》8.昆曲在明朝时,成为全国性的剧种。

这一时期,昆曲的代表作为()A. 洪昇的《长生殿》B. 关汉卿的《窦娥冤》C. 汤显祖的《牡丹亭》D. 孔尚任的《桃花扇》9.叶圣陶在其《昆曲》一文中写到“昆曲跟平剧在本质上没有多大差别,然而后者比较适合于市民,而士大夫阶级已无法挽救他们的没落,昆曲恐将不免于淘汰。

部编版七年级下册历史第21课《清朝前期的文学艺术》课堂笔记本次历史课程主要讲述的是清朝前期的文学艺术。

清朝前期文学艺术的兴盛时期主要集中在康熙和雍正时期。

同时,由于清朝前期社会经济宽裕稳定,文化交流日益频繁,国画、戏曲等艺术形式也得到了发展。

下面将从文学和艺术两个方面对清朝前期的文学艺术进行论述。

一、文学1、康熙文学康熙时期文学有许多精品佳作,以散文为主。

代表作包括《康熙实录》、《红楼梦》、《封神演义》等。

其中,《康熙实录》是清代皇家史书,记录了康熙皇帝自登基到崩逝期间的种种事迹;《红楼梦》是中国古代长篇小说中的杰作,深刻反映了封建家族式的生产和生活方式;《封神演义》则充满了传奇故事色彩,被视为古代神鬼小说的代表作品。

2、雍正文学雍正文学的代表作比较少,以诗歌为主,代表作品包括《木兰史》、《咏梅》、《赋得古原草送别》等。

其中,《木兰史》是较为著名的传奇小说,描绘了一个凡女出身的女儿村闯荡天涯的传奇故事;《咏梅》则是一首入选清代三百首诗歌的名篇,描绘了人与自然的和谐共处,具有深刻的社会思想意义。

二、艺术1、国画清朝前期的国画,主要是以齐白石、石涛、黄宾虹等为代表的南宗画派和以八大山人、张大千、郑板桥等为代表的北宗画派。

南宗画派的代表作品主要以花鸟画、山水画为主,其中齐白石的《千帆过尽》、石涛的《秋山叠翠》、黄宾虹的《题壁》等作品,被誉为南宗三绝。

北宗画派则以人物画为主,八大山人的《花鸟图》、张大千的《半夜雷雨图》、郑板桥的《葛洪图》等作品都是代表性作品。

2、戏曲清朝前期的戏曲文化也得到了发展,代表性作品有京剧、豫剧、越调、评弹等。

京剧、豫剧均以唱、念、做、舞为主要表现手法,其代表作有京剧《窦娥冤》、豫剧《西楼记》等。

越调则以弹唱为主要表现手法,代表作有《采茶舞》、《起解舞》等。

评弹则以弹唱、评书为主要表现手法,代表作有《开镜》、《三岔口》等。

总体而言,清朝前期的文学艺术充满了丰富多彩的时代气息,以其独特的风格和形式成为中国文化史上具有重要地位的创作时期。