第21课 敌后战场的抗战

- 格式:pptx

- 大小:37.78 MB

- 文档页数:25

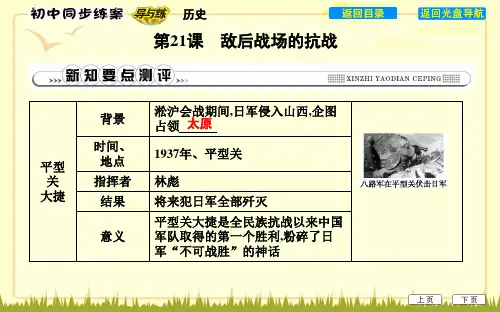

第21课敌后战场的抗战平型关大捷

抗日根据地的建立与发展

百团大战

时间

地点

结果

影响

1937年9月

山西平型关(八路军115师)

胜利

全国抗战以来中国军队在正面战场取得的第一个

胜利,粉碎了日军“不可战胜的神话”。

建立

发展

作用

晋察冀、晋绥、晋冀豫、山东、苏南等抗日根据

地。

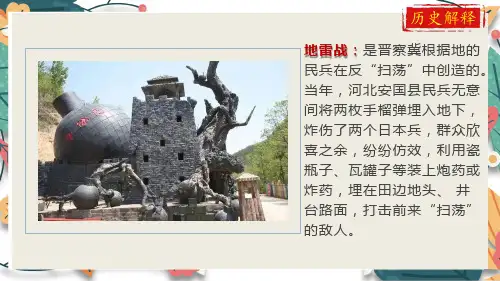

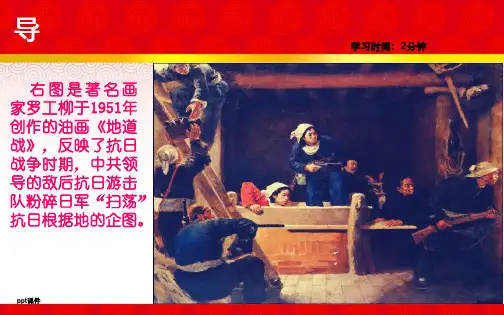

游击战争(地道战、地雷战、夜袭军、麻雀战)

延安成为敌后战场的战略总后方和指挥中枢

根据地建立抗日民主政权,实行地主减租减息,

农民交租交息的土地政策。

敌后战场与正面战场相互配合,构成了中国抗日

战争的整体。

背景

目的

概况

影响

日军为消灭抗日根据地,实行“囚笼政策”和“三光

政策”

为了粉碎日军对敌后抗日根据地的“扫荡”和封

锁,振奋抗战军民的士气。

1940年,彭德怀,破袭日军交通线,摧毁敌人交

通线两侧及抗日根据地内的日伪据点。

有力打击了日军的侵略气焰,提高了共产党和八

路军的威望,振奋了全国军民争取抗战胜利的信

心。

第21课敌后战场的抗战1.平型关大捷平型关大捷(又称平型关战斗、平型关伏击战),是指1937年9月25日,八路军在山西省大同市灵丘县平型关附近,为了配合第二战区的友军作战,阻挡日军攻势,由 115师师长林彪、副师长聂荣臻指挥,充分发挥近战和山地战的特长,首次集中较大兵力对日军进行的一次成功伏击战,八路军在平型关取得首战大捷。

该战是八路军115师师长林彪率领所部,根据中共中央军委的指示临危出征,与日本号称“钢军”的板垣征四郎第5师团第21旅团一部及辎重车队浴血死拼取得的首战胜利,有力配合了阎锡山负责的第二战区正面战场的防御作战,迟滞了日军的战略进攻,打乱了敌人沿平绥铁路右翼迂回华北的计划,是八路军出师以来打的第一个大胜仗。

2.林彪林彪(1907年12月5日-1971年9月13日),原名林祚大,字阳春,号育容、育荣、尤勇,乳名春儿。

湖北黄冈人,中国现代政治家、军事家,中华人民共和国开国元勋,中国共产党、中华人民共和国、中国人民解放军第一代主要领导人之一,中华人民共和国元帅。

曾任中共中央副主席、中华人民共和国国务院副总理、中华人民共和国国防部长、中共中央军委第一副主席。

1925年参加中国共产党;在井冈山时期先后任营长、团长、军长、军团长等职;抗日战争时期任八路军一一五师师长;解放战争时期任东北野战军司令员等职,指挥了辽沈战役、平津战役等重大战役;解放后历任国防委员会副主席、国防部长、中央军委副主席等职。

“文化大革命”期间,组建反党集团,有预谋地诬陷、迫害党和国家领导人,阴谋篡夺党和国家的最高权力。

1971年9月13日,仓皇出逃的林彪乘坐的飞机坠落在温都尔汗附近,暴尸于异国荒野。

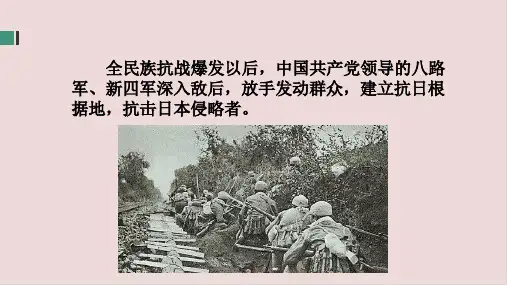

3.敌后抗日根据地抗日战争时期,中国共产党领导的八路军、新四军、华南人民抗日游击队和其他抗日军队,在日本侵略军占领的广大地区内,广泛的发动、组织和武装群众,开展游击战争,组织抗日政权,使这些地区成为坚持敌后抗战的根据地。

到抗日战争后期,主要抗日根据地有:陕甘宁、晋绥、晋察冀、冀热辽、晋冀豫、冀鲁豫、山东、苏北、湘鄂赣、鄂豫皖等19块。