教育学第三章教育目的

- 格式:pptx

- 大小:2.46 MB

- 文档页数:25

教育学原理第三章教育目的教育学原理第三章主要讨论的是教育的目的。

教育目的是指在教育中所追求的最终结果或目标。

教育的目的对于实施教育活动具有指导作用,能够明确教育的方向和重点,为教育者提供指导原则和标准。

教育学原理第三章介绍的教育目的有劳动教育目的、智育教育目的、体育教育目的、美育教育目的、道德教育目的以及综合目的等。

首先,劳动教育目的是培养学生勤劳刻苦、自强不息的劳动精神和实际动手的操作能力。

劳动教育目的要求学生通过劳动实践来增强自信心和掌握技能,培养学生的创造力和实践能力,从而为将来的社会生活和工作做好充分的准备。

其次,智育教育目的是培养学生的知识和理智能力。

智育教育目的强调通过系统的学习和思维训练,培养学生的理性思维、创新思维和问题解决能力。

智育教育目的要求学生学会思考、善于思考,培养学生的批判性思维和批判性意识,使他们能够独立思考和解决问题。

再次,体育教育目的是培养学生的身体素质和心理素质。

体育教育目的要求学生通过体育运动来增强体质、提高身体机能和培养协作精神。

体育教育目的还要求学生在体育活动中培养意志力、执行力和坚韧精神,增强学生的自信心和适应能力。

此外,美育教育目的是培养学生的艺术欣赏能力和审美情操。

美育教育目的要求学生通过欣赏和创作艺术作品来培养审美情趣和审美能力。

美育教育目的强调学生对美的感知、理解和表达,培养学生的艺术修养和人文素养。

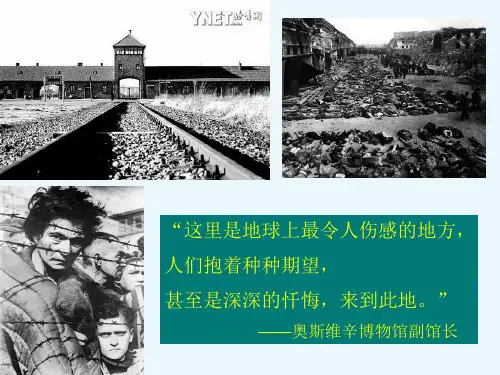

还有,道德教育目的是培养学生的道德品质和道德观念。

道德教育目的要求学生在培养良好的道德品质和行为习惯的同时,培养学生的道德意识和道德判断力。

道德教育目的还要求学生明辨是非,审视和思考道德问题,形成正确的道德价值观。

最后,综合目的是指培养学生的全面发展和综合素质。

综合目的强调学生的多方面发展,注重学生的整体素质和多元能力的培养。

综合目的要求学生在各方面都能够得到培养和提高,包括智力发展、体能发展、情感发展、审美发展等。

总结起来,教育学原理第三章介绍的教育目的对于教育者来说具有指导意义和行动准则。

第三章 教育目的学习目标1、正确理解教育目的的含义,明确教育目的的结构及确立教育目的的依据;2、了解不同的教育目的类型,深刻把握马克思关于“人的全面发展”的内涵并理解“人的全面发展”的实现条件;3、准确理解我国教育目的基本精神,能结合实际思考教育目的的实现条件。

教育目的是教育的基本理论之一,也是教育实践中的重要问题,体现着一定社会在一定时期的教育价值观。

教育目的作为教育实践的出发点和归宿,对教育活动的全过程起着指导作用,是教育学研究的一个重要问题。

第一节 教育目的概述一、教育目的含义“目的”一词在《现代汉语词典》中的解释是:“要达到的地点或境地;想要得到的结果”。

因此,通俗地说,教育目的就是人们在教育活动中要达到的结果,但规范而言,教育目的是人们在教育活动中对教育结果的设想,是对教育所要造就的个体质量规格作出的设想和规定。

作为人类的一种实践活动,不同的教育目的反映着不同的需要与愿望。

比如,社会的教育目的体现了国家在人才利益方面的意志,像我国在20世纪90年代提出的“培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”,其主要反映了社会的时代需求;个人的教育目的则体现着个人的教育愿望,比如受教育者所期望的找到一个好工作、实现自己的人生价值,以及曾在网上引起讨论的“挣大钱、娶美女”的教育期望等都反映了受教育者的个人需要。

教育学研究的教育目的是社会的教育目的。

人类的活动都是有目的的。

人类总是根据自己预先设计好的目的在活动中选择方法、确定途径,使活动结果符合自己的需要。

马克思曾经举了一个非常形象的比喻来说明人类活动的特点,他说:“蜘蛛的工作与织工的工作相类似,蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。

但是,最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了。

”1人类活动的这一特性在教育系统中可以衍生出许多层次来。

教育活动是一个系统,教育目的在系统中不同层次的表现构成了教育目的的层次。

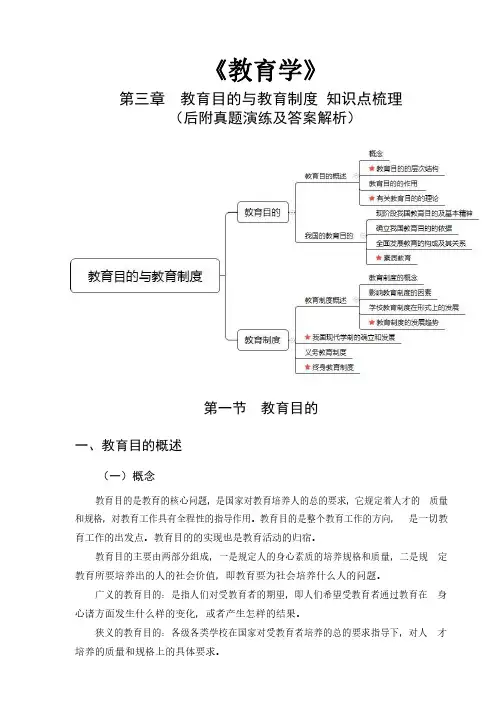

《教育学》第三章教育目的与教育制度知识点梳理(后附真题演练及答案解析)第一节教育目的一、教育目的概述(一)概念教育目的是教育的核心问题,是国家对教育培养人的总的要求,它规定着人才的质量和规格,对教育工作具有全程性的指导作用。

教育目的是整个教育工作的方向,是一切教育工作的出发点。

教育目的的实现也是教育活动的归宿。

教育目的主要由两部分组成,一是规定人的身心素质的培养规格和质量,二是规定教育所要培养出的人的社会价值,即教育要为社会培养什么人的问题。

广义的教育目的:是指人们对受教育者的期望,即人们希望受教育者通过教育在身心诸方面发生什么样的变化,或者产生怎样的结果。

狭义的教育目的:各级各类学校在国家对受教育者培养的总的要求指导下,对人才培养的质量和规格上的具体要求。

(二)教育目的的层次结构教育目的的层次性包括:国家的教育目的、各级各类学校的培养目标、课程目标与教师的教学目标。

1.国家的教育目的国家的教育目的是国家对培养人的总的要求,它规定着各级各类教育培养人的总的质量规格和标准要求。

2.各级各类学校的培养目标培养目标是教育目的的具体化,是结合教育目的、社会要求和受教育者的特点制定的各级各类教育的培养要求。

3.课程目标课程目标是对特定教育阶段的课程进行的价值和任务界定,是特定教育阶段的学校课程所要达到的预期结果。

4.教师的教学目标教学目标是教育者在教育教学的过程中,在完成某一阶段(如一节课、一个单元或一个学期)工作时,希望受教育者达到的要求或产生的预期变化。

教学目标与教育目的、培养目标之间的关系是具体与抽象的关系。

他们彼此相关,但相互不能取代。

目的与目标根本不同,目标能测量,但目的不能测量。

(三)教育目的的作用1.导向作用教育目的一经确立,就成为人们行动的指南,不仅为受教育者指明了发展方向,预定了发展结果,也为教育工作者指明了工作方向和奋斗目标。

2.激励作用教育活动因为有可以达成的最终目标,最终目标就可反过来成为一种激励的力量。

教育学第三章教育目的1、教育目的:国家对把受教育者培养成为什么样人的(总要求),它规定各级各类教育培养人的总的质量规格和标准要求。

2、(教育方针)是国家根据政治,经济和文化的要求,为实现教育目的所规定的教育工作方向。

内容包括教育工作的(指导思想),(培养人才)的(质量规格)及实现的基本途径等。

3、教育目的的作用:一、教育目的的向导作用,二、教育目的的激励作用,三、教育目的的评价作用。

4、教育目的依据的两种对立观点:一是个体本位论,二是社会本位论。

5、(个体本位论)认为个人价值高于社会价值,主张教育目的应当根据人的本性之需要来确定,教育的根本目的在于使人的本性得到最完美的发展。

代表人物有中国的(孟子),西方有(卢梭)和(裴斯泰洛齐)等。

6、(社会本位论)认为个人的一切发展都有赖于社会,主张教育目的应当根据社会的要求来确定,教育的根本目的在于使受教育者掌握社会的知识和规范,实现个体社会化,并为社会服务。

其代表人物有中国的(荀子),在西方有(柏拉图),(康德)和现代许多社会学家。

7、确定教育目的的科学依据应是社会发展要求和个体发展需求的辨证统一(J)一、教育目的的确立要依据社会的政治、经济和文化发展的需要;二、教育目的的确立要依据个体的身心发展需求。

8、我国制定教育目的的理论基础是马克思主义关于人的全面发展学说。

9、马克思主义关于人的全面发展学说的基本思想,主要包括哪些内容?(J)1、人的全面发展是与人的片面发展相对而言的,全面发展的人是精神和身体,个体性和社会性得到普遍、充分而自由发展的人;2、人的发展与社会生产的发展是一致的;3、分工和私有制是人的片面发展的根源;4、社会化大生产对人的全面发展提出了客观要求,并提供了物质基础;5、共产主义社会使人的全面发展得以实现;6、教育与生产劳动相结合是实现人的全面发展的唯一方法。

10、1958年,中共中央和国务院发布《关于教育工作的指示》。

1978年,人大会议通过《宪法》。