教育学-第四章教育目的

- 格式:doc

- 大小:74.50 KB

- 文档页数:18

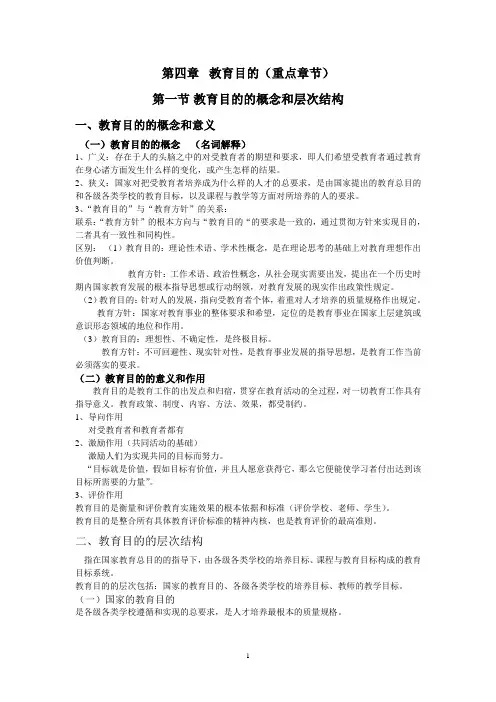

第四章教育目的(重点章节)第一节教育目的的概念和层次结构一、教育目的的概念和意义(一)教育目的的概念(名词解释)1、广义:存在于人的头脑之中的对受教育者的期望和要求,即人们希望受教育者通过教育在身心诸方面发生什么样的变化,或产生怎样的结果。

2、狭义:国家对把受教育者培养成为什么样的人才的总要求,是由国家提出的教育总目的和各级各类学校的教育目标,以及课程与教学等方面对所培养的人的要求。

3、“教育目的”与“教育方针”的关系:联系:“教育方针”的根本方向与“教育目的“的要求是一致的,通过贯彻方针来实现目的,二者具有一致性和同构性。

区别:(1)教育目的:理论性术语、学术性概念,是在理论思考的基础上对教育理想作出价值判断。

教育方针:工作术语、政治性概念,从社会现实需要出发,提出在一个历史时期内国家教育发展的根本指导思想或行动纲领,对教育发展的现实作出政策性规定。

(2)教育目的:针对人的发展,指向受教育者个体,着重对人才培养的质量规格作出规定。

教育方针:国家对教育事业的整体要求和希望,定位的是教育事业在国家上层建筑或意识形态领域的地位和作用。

(3)教育目的:理想性、不确定性,是终极目标。

教育方针:不可回避性、现实针对性,是教育事业发展的指导思想,是教育工作当前必须落实的要求。

(二)教育目的的意义和作用教育目的是教育工作的出发点和归宿,贯穿在教育活动的全过程,对一切教育工作具有指导意义。

教育政策、制度、内容、方法、效果,都受制约。

1、导向作用对受教育者和教育者都有2、激励作用(共同活动的基础)激励人们为实现共同的目标而努力。

“目标就是价值,假如目标有价值,并且人愿意获得它,那么它便能使学习者付出达到该目标所需要的力量”。

3、评价作用教育目的是衡量和评价教育实施效果的根本依据和标准(评价学校、老师、学生)。

教育目的是整合所有具体教育评价标准的精神内核,也是教育评价的最高准则。

二、教育目的的层次结构指在国家教育总目的的指导下,由各级各类学校的培养目标、课程与教育目标构成的教育目标系统。

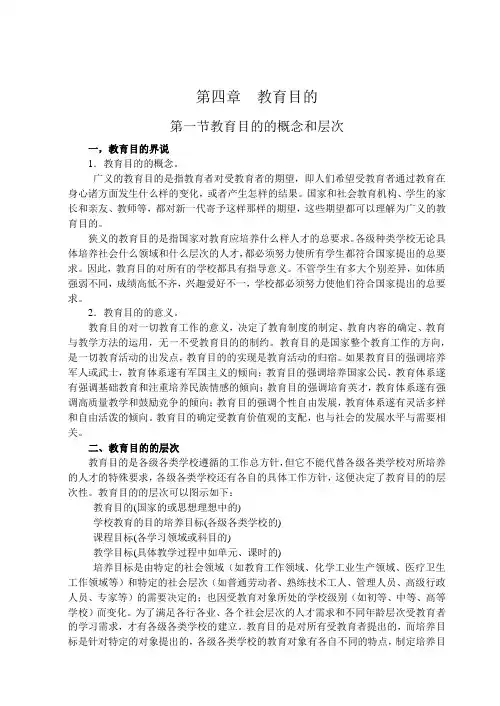

第四章教育目的第一节教育目的的概念和层次一,教育目的界说1.教育目的的概念。

广义的教育目的是指教育者对受教育者的期望,即人们希望受教育者通过教育在身心诸方面发生什么样的变化,或者产生怎样的结果。

国家和社会教育机构、学生的家长和亲友、教师等,都对新一代寄予这样那样的期望,这些期望都可以理解为广义的教育目的。

狭义的教育目的是指国家对教育应培养什么样人才的总要求。

各级种类学校无论具体培养社会什么领域和什么层次的人才,都必须努力使所有学生都符合国家提出的总要求。

因此,教育目的对所有的学校都具有指导意义。

不管学生有多大个别差异,如体质强弱不同,成绩高低不齐,兴趣爱好不一,学校都必须努力使他们符合国家提出的总要求。

2.教育目的的意义。

教育目的对一切教育工作的意义,决定了教育制度的制定、教育内容的确定、教育与教学方法的运用,无一不受教育目的的制约。

教育目的是国家整个教育工作的方向,是一切教育活动的出发点,教育目的的实现是教育活动的归宿。

如果教育目的强调培养军人或武士,教育体系遂有军国主义的倾向;教育目的强调培养国家公民,教育体系遂有强调基础教育和注重培养民族情感的倾向;教育目的强调培育英才,教育体系遂有强调高质量教学和鼓励竞争的倾向;教育目的强调个性自由发展,教育体系遂有灵活多样和自由活泼的倾向。

教育目的确定受教育价值观的支配,也与社会的发展水平与需要相关。

二、教育目的的层次教育目的是各级各类学校遵循的工作总方针,但它不能代替各级各类学校对所培养的人才的特殊要求,各级各类学校还有各自的具体工作方针,这便决定了教育目的的层次性。

教育目的的层次可以图示如下:教育目的(国家的或思想理想中的)学校教育的目的培养目标(各级各类学校的)课程目标(各学习领域或科目的)教学目标(具体教学过程中如单元、课时的)培养目标是由特定的社会领域(如教育工作领域、化学工业生产领域、医疗卫生工作领域等)和特定的社会层次(如普通劳动者、熟练技术工人、管理人员、高级行政人员、专家等)的需要决定的;也因受教育对象所处的学校级别(如初等、中等、高等学校)而变化。

教育学原理马工程教育学原理第四章教育目的教育的目的是指教育活动所要达到的预期目标和效果。

教育目的是教育的核心,它决定了教育的方向和发展。

教育学原理第四章主要探讨了教育的目的,包括个体和社会两个方面。

个体的教育目的主要是培养学生的个人能力和素质,使其实现自我价值和全面发展。

而社会的教育目的则是通过教育来培养合格的公民,为社会的发展做出贡献。

首先,个体的教育目的是培养学生的个人能力和素质。

教育的最终目标是培养学生的能力和素质,使其具备适应社会发展和个人发展的综合能力。

个体的教育目的可以从多个角度来考虑,包括知识、能力、品德、情感等方面。

知识是学习的基础,通过学习各种学科知识,学生可以增加自己的知识储备。

能力是行动的基础,通过培养学生的各种能力,如思维能力、创新能力、沟通能力等,可以提升学生的实践能力和创造力。

品德是行为的基础,通过培养学生的良好品德和道德修养,可以使其具备正确的价值观和行为准则。

情感是人们之间情感交流和情感陶冶的基础,通过培养学生的情感教育,可以增强学生的情商和情感表达能力。

另外,社会的教育目的是通过教育来培养合格的公民,为社会的发展做出贡献。

教育是国家和社会推动经济、政治和文化发展的重要手段,因此社会的教育目的也是非常重要的。

社会的教育目的可以从多个角度来考虑,包括为国家和社会培养合格的公民、提升国家的竞争力、促进社会的进步等。

通过教育,可以培养具有民族自豪感和国际视野的公民,为社会的发展做出贡献。

同时,通过培养学生的创造力和创新思维,可以促进社会的创新和进步。

综上所述,教育的目的是多方面的,既有个体层面的目的,也有社会层面的目的。

个体的教育目的是培养学生的个人能力和素质,使其实现自我价值和全面发展。

社会的教育目的是通过教育来培养合格的公民,为社会的发展做出贡献。

通过教育学原理的学习,可以深入了解教育的目的和价值,为教育实践提供理论依据和指导。

第四章:教育目的教育目的的概念1、教育目的:依据一定社会需要和对人的认识而形成的关于教育对象的总体发展规格的预期设想或规定。

它以观念或思想的形式存在并发挥作用。

(116)二、教育目的和教育方针、培养目标、教学目标(117)1、教育方针:教育工作的宏观指导思想,是国家或政党根据一定社会的政治、经济和文化的要求,为实现一定时期的教育目的而规定的教育工作的总方向。

(教育目的是教育方针中核心和基本内容)2、培养目标:不同级别、不同类型、不同层次、不同专业教育的具体目标,它是教育目的的具体化。

3、教学目标:教育目的和培养目标在教学活动中的进一步具体化。

4、关系:具体与抽象的关系。

第二节、教育的基本理论一、人的全面发展理论1、人的全面发展理论是教育目的的最基本的理论基础。

(117)2、人的全面发展:人的素质的多方面、多层次、多样化的发展,最根本的是指人的劳动能力的全面发展,即智力体力尽可能多的自由统一发展。

(124)3、马克思人的全面发展学说:(122)(1)人的发展与人的活动是一致的(2)旧分工是造成人片面发展的根源(3)机器大生产提供了人全面发展的基础和可能(4)实现人全面发展是有条件的(自由时间是重要条件、生产劳动与教育相结合是早就人全面发展的唯一方法)(5)人的全面发展是一个历史过程。

二、教育目的的个人本位论和社会本位论1、个人本位论:主张教育目的应以个人需要为根本或出发点,强调以个人自身完善和发展需要为主来制定教育目的和组织教育活动。

(古希腊智者学派“人是万物的尺度”、卢梭“个人的价值高于社会的价值”)(126)2、社会本位论:主张教育目的应以社会需要为根本或出发点,强调以社会发展的需要为主来制定教育目的和组织教育活动。

(柏拉图“教育按照国家的需要来造就人”、荀子“人本恶,需要以礼仪教化”、孔德“功利主义”)(127)第三节、20世纪教育目的观:人文主义(哲学基础和基本特征)、科学主义(基本特征)、科学人文主义(130—141)第四节、我国的教育目的理论与实践1、我国的教育目的是建立在马克思关于人的全面发展学说基础之上的。

第一部分教育学第四章教育目的一、名词解释1、教育目的:指培养人的质量标准和规格要求,它要回答的是把受教育者培养成什么样的人的这样一个根本性问题。

2、马克思关于人的全面发展的涵义:指人的体力和智力得到充分的、自由的、统一的发展和运用,并在此基础上,使脑力劳动和体力劳动结合起来。

3、教育方针:指国家根据政治、经济发展的要求而确定的教育工作的宏观指导思想,是总的教育方向、目的和政策。

4、全面发展教育:指为促进人的身心得到全面发展而实施的教育:包括德育、智育、体育、美育、劳动技术教育五个方面。

5、义务教育:指依照法律规定,适龄儿童和少年必须接受的,国家、社会、学校、家庭必须予以以保证的国民教育,是权利和义务的统一,具有强制性。

6、智育:指以系统的科学文化知识与技能武装学生,发展其智力的教育。

7、体育:指向学生传授体育和卫生知识、技能,培养学生良好的体育卫生习惯,促进身体正常发育和增强体质的教育。

8、美育:指使学生掌握审美基础知识,形成一定的审美能力、培养正确审美观点以及感受美、鉴赏美和创造美的能力的教育。

二、填空题:1、教育目的既是一切教育工作的出发点,又是一切教育活动的归宿。

2、教育目的的作用主要表现为目标导向,目标控制,目标评价。

3、确定教育目的的社会依据是受生产力发展水平制约,受政治经济的制约,受人身心发展水平的制约。

4、教育目的由两部分内容构成即教育培养什么样的人,培养的人具有什么素质和结构。

5、我国中小学德育的基本任务是把学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

6、德育对受教育者各方面素质的发展具有主导和促进作用。

7、智育是全面发展教育的前提和基础。

8、智育的根本任务是引导学生掌握系统的基础知识,形成基本技能,发展智力,培养其创新精神。

9、美育的任务主要包括使学生掌握审美基础知识,形成一定的审美能力,培养审美观念三个方面。

10、美育的内容包括:自然美,社会美,艺术美三个方面。

第四章教育目的、学制和培养目标第一节教育目的、学制和培养目标的一般概念•一、教育目的、学制和培养目标的概念•二、确定教育目的、学制和培养目标的依据一、教育目的、学制和培养目标的概念•1.教育目的概念•2.学制概念•3.培养目标概念•4.三者关系1.教育目的概念•是国家所规定的教育工作应遵循的方向和目标,所指明的是教育工作所要达到的预期结果,是各级各类学校及其他教育机构的一切教育活动的总要求、总规格。

2.学制概念•学制即学校教育制度,是指构成国民教育体系的各级各类学校总系统,它规定着各级各类学校的性质、任务、培养目标、入学条件、修业期限以及它们之间的相互关系。

3.培养目标概念•是指各级各类学校教育所应达到的培养要求、质量规格。

Ps:我国基础教育的培养目标•具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;•具有社会民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;•具有社会责任感,努力为人民服务;•具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;•具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;•具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成正确健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

•⑴讲解竞选过程的每个步骤和具体细节以及应注意的事项;•⑵由自愿参与竞选者发表演讲,共18人;•⑶全班举手表决,从中淘汰下来5位;•⑷通过唱票的方式刷掉余下13人中的4位,•⑸最后剩下的9人报校长审批后组成班委会。

•儿童不是学校课堂中完全被动的角色,而是这个特殊社会(学校)中自主的成员。

•儿童在与他人的交往、参与合作或活动的过程中,获得个人经验,形成一种民主的意识、民主生活习惯和民主的技能。

•这种民主的感受是儿童应对未来作为公民的社会生活的经验。

•然而,我们在儿童、少年乃至青年时期,又何曾有过一种虽然形式繁琐,却是一种真真切切的民主选举体验?•教师根据自己的情感和价值喜好强行指定,或者带有意向性的暗示,或者以所谓提高效率之名随意简化选举程序,几乎成为一种普遍现象。

第四章教育目的1、教育目的:是指社会对教育所要造就的社会个体的质量规格的总的设想或规定。

2、教育目的的结构:是教育目的的组成部分及其相互关系。

教育目的一般由两部分组成:一是就教育所培养出的人的身心素质作出规定。

(是教育目的结构的核心部分),二是就教育所要培养出的人的社会价值作出规定。

3、教育目的的社会制约性不同社会、不同国家的教育目的都各不相同,有的还有本质差别。

这是为什么呢,主要是因为教育目的的社会制约性。

教育目的是由人提出来的,属于意识范畴,它的形式是主观的,但人提出教育目的是有其现实的社会根源,它的内容是客观的。

教育目的是来自客观世界,来自现实社会。

教育是有目的的培养人的社会活动,它所面临的解决个体发展与社会发展之间的矛盾,不论是教育者还是受教育者都是一定社会的现实的人。

他们不能自由选择社会生活条件,只能把现实的社会生活条件当做他们活动的舞台。

这就决定了教育的目的必然被社会历史客观进程所制约,所以说教育目的不是超社会,超历史的,而是有其现实的本源的。

人们提出形形色色的教育目的,不管他们承认不承认,实际上是社会对其成员质量规格的客观需求在他们意识中的反映,是他们所处时代的产物,这也就是所谓的教育目的的社会制约性。

4、教育目的的价值取向是指教育目的的提出者或从事教育活动的主体,依据自身的需要对教育价值做出选择时所持有的一种倾向。

5、试评个人本位论和社会本位论的教育目的论个人本位论者主张提出教育目的应当从受教育者的本性出发,而不是从社会出发。

这种观点认为,教育的目的在于把受教育者培养成人,充分发展受教育者的个性,增进受教育者的个人价值,在他们看来,个人价值高于社会价值,社会只有在有助于个人发展时才有价值,评价教育的价值也应当以其对个人的发展所起的作用来衡量。

社会本位论者相反,他们主张教育目的要根据社会需求来确定,个人只是教育加工的原料,他的发展必须符合社会的需要,他们认为教育的目的在于把受教育者培养成符合社会准则的公民,使受教育者社会化,保证社会生活的稳定和延续,在他们看来社会价值高于个人价值,个人的存在和发展依赖并从属于社会,评价教育的价值只能以其对社会的效益来衡量。

一、单项选择题1、培养劳动者是()。

A、社会主义教育目的的总要求B、对人才培养规格的具体要求C、我国教育目的根本特点D、学校的教育质量标准2、马克思认为:实现人的全面发展的唯一方法是()。

A、学校教育与社会教育相结合B、德、智、体全面发展C、教育与生产劳动相结合D、坚持教育的正确方向3、“君子欲化民成俗,其必由学乎”、“古之王者,建国君民,教学为先”体现了()。

A、教育无目的论B、社会本位论C、科学本位论D、个人本位论4、“教育对人的肉体和精神都要关心,但主要关心的应当是灵魂,教育应当建立在精神本质占优势的基础上”,这一观点是()教育目的论。

A、神学的B、科学本位C、社会本位D、个人本位5、确定教育目的的客观依据是()。

A、哲学观念B、人性假设C、理想人格D、生产和科技发展水平6、()是全部教育活动的主题和灵魂,是教育的最高理想。

A、教育方针B、教育政策C、教育目的D、教育目标7、我国教育目标制定的指导思想和理论基础是()。

A、社会本位价值取向B、个人本位价值取向C、马克思主义的人的全面发展学说D、政治本位价值取向8、体育是以()为目标的教育活动。

A、提升教育对象智慧B、健全品德素养C、发展体能,锻炼体魄D、追求人生情趣和理想境界9、下列哪一观点是正确的()A、智育等于教学B、创造性思维即发散思维C、进行美育即实施素质教育D、智育是实现人全面发展的途径之一10、马克思主义人的全面发展学说在20世纪末中国教育界的具体实践典型是()。

A、教育实验的热潮B、教育改革的实践C、素质教育运动D、教育的国家化走势11、具有强烈的人道主义特色,全盛时期出现在18、19世纪,突出人的本性需要和自由发展,反对神学等观点属于()的认识。

A、精神本位论B、社会本位论C、神学本位论D、个人本位论12、下列哪一项未列入学校教育的功能()A、教育功能B、娱乐功能C、健体功能D、个体享用功能13、美育之“超美育”功能,即指()。

A、直接育美功能B、间接育德、促智、健体功能C、超越性美育功能D、美育的附加功能14、泰勒提出了教育目标的表达方式的主张有别于以往的做法,做到了目标后的行为及能在生活中运用的范围。

他采用的表述方式是()。

A、陈述式B、列举式C、概括式D、二维图标式15、教育者创设一定的情境以提升教育对象的智慧水平为目标的教育的()。

A、德育B、智育C、美育D、体育16、教育活动的依据和评判标准是()。

A、教育目的B、课程C、教育评价D、教学17、“美育”一词最早是()在《美学书简》中提出的。

A、培根B、康德C、希勒D、卢梭18、主张以社会的稳定和发展为教育最高宗旨来确定教育目的,就形成()A、个人本位的教育目的论B、教育无目的论C、神学的教育目的论D、社会本位的教育目的论19、能为一个国家或地区的教育工作指明发展思路和发展方向的是()A、教育目标B、教育目的C、教育方针D、培养目标20、各级各类学校要完成各自的任务,培养社会的合格人才,需要制定各自的()A、教育目标B、课程目标C、培养目标D、教学目标21、人本位的价值取向理论认为()A、社会的价值高于人的价值B、人的价值和社会的价值一样高C、人的价值高于社会的价值D、社会价值是第一位的22、在选择确立教育目的时,决定教育目的追求和价值倾向性的是()A、教育者和受教育者B、价值取向C、教育功能D、教育方针23、在确定教育目的的价值取向上,应当怎样看待人和社会的关系()A、应当把满足人的需要和社会的需要结合起来B、应当把人的发展的需要放在首位C、应当把社会的需要放在首位D、应当随社会的发展来确定二者的关系24、马克思认为,造成人片面发展的根本原因是()A、人本身B、社会C、经济发展D、分工25、人朝什么方向发展,怎样发展,发展到什么程度,取决于()A、社会条件B、社会C、生产力发展水平D、生产关系26、实现人的全面发展的唯一方法是()A、改善教育设施B、教育与生产劳动相结合C、加大教育投入D、提高教育者的素质27、要全面推进素质教育,学校就必须坚持素质教育面向()A、社会B、未来C、全体学生D、世界发展28、素质教育的时代特征是培养学生具有()A、创新精神B、艰苦奋斗的精神C、团结协作精神D、革命传统精神29、社会主义教育目的的根本标志和总要求是()A、培养爱国主义者B、培养高科技人才C、培养劳动者D、培养有知识的人30、我国教育目的的根本特点是()A、坚持党的领导B、坚持社会主义方向C、培养社会主义劳动者D、发展科技和经济31、确定我国教育目的的理论基础是()A、马克思主义关于人的全面发展学说B、毛泽东思想中关于教育的学说C、马克思主义与毛泽东思想相结合产生的理论D、中国传统文化32、现代教育与传统教育的根本区别所在是()A、重视人的全面发展B、重视理论与实践结合C、重视创新能力的培养D、重视教育手段的运用33、衡量社会主义教育质量的标准是()A、培养一批尖子学生B、学生德、智、体、美等方面的全面发展C、全体学生平衡发展D、每个学生都有所长34、( )是教育的出发点和依据,也是教育活动的最后归宿。

A、教育目的B、教育媒介C、教育理论D、教书方法35、广泛意义上的教育目的存在于( )活动之中。

A、家庭教育B、社会教育C、学校教育D、一切教育36、认为我国现代教育的目的是“做人,做中国人,做现代中国人”的教育学家是( )。

A、陈鹤琴B、梁启超C、蔡元培D、陶行知37、()指出:“创新能力是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。

”A、江泽民B、温家宝C、胡锦涛D、邓小平38、教育目的的性质和方向是由()决定的。

A、科技发展B、社会生产力C、政治经济制度D、受教育者身心发展的客观规律39、教育目的是社会需求的集中反映,它集中体现了()A、教育的性质B、教育的任务C、教育的内容D、教育的规律40、培养劳动者是( )。

A、社会主义教育目的的总要求B、对人才培养规格的具体要求C、我国教育目的的根本特点D、学校的教育质量标准41、当前,流生问题与( )问题这两种倾向妨碍了教育目的的实现和基础教育质量的提高。

A、片面追求升学率B、乱收费C、唯学历教育D、辍学42、马克思主义认为,造就全面发展的人的根本途径是( )。

A、既从事体力劳动,也从事智力劳动B、从事智力劳动或从事体力劳动C、接受工人、农民再教育D、实行教育与生产劳动相结合43、当代中国教育的导向思想是( )。

A、应试教育B、素质教育C、特长教育D、继续教育44、社会学派教育目的论的代表人物是( )。

A、卢梭B、凯兴斯坦纳C、涂尔干D、沛·西能45、下列规定“国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展”内容的是( )。

A、《中华人民共和国宪法》B、《中共中央关于教育体制改革的决定》C、《中华人民共和国教育法》D、《中华人民共和国未成年人保护法》46、教育目的本质是( )。

A、培养社会精英B、提高人口素质C、促进社会发展D、培养社会所需要的人47、在教学过程中,素质教育强调的是(),而不是简单地获得结果。

A、记忆知识B、“发现”知识C、积累知识D、搜集知识48、人的实践活动与动物本能活动的根本区别是()A、活动性B、目的性C、实践性D、预期性49、教育目的的社会本位论的代表人物是()A、杜威B、卢梭C、夸美纽斯D、诺笃尔普50、我国教育目的的理论基础是( )。

A、我国的政治政策B、我国的教育方针C、马克思主义全面发展学说D、恩格斯个人发展学说51、素质教育是以( )为重点的教育。

A、面向全体学生B、培养创新精神C、促进学生全面发展D、促进学生的个性发展52、我国全面发展教育中起保证方向和保持动力作用的是( )。

A、德育B、劳动技术教育C、体育D、智育53、坚持四项基本原则教育属于( )。

A、道德素质教育B、思想素质教育C、政治素质教育D、心理素质教育54、下列不属于美国民主主义教育目标的是()A、自我实现的目标B、人际关系的目标C、公民责任的目标D、发展认识能力55、衡量和评价教育实施效果的根本依据和标准是()A、教育目的B、教育任务C、教育规律D、教育原则56、教育目的是教育的根本性问题,对一切教育工作具有()A、控制作用B、制约作用C、促进作用D、指导意义57、素质教育的重点是培养学生的()A、高水平的智力B、实践能力C、健康体魄D、创新精神58、现代教育与传统教育的根本区别在于重视()A、实践能力的培养B、思维能力的培养C、想象能力的培养D、创新能力的培养59、我国全面发展教育的组成部分是()A、高等教育、中等教育、初等教育、学前教育B、正规教育、业余教育C、德育、智育、体育、美育和劳动技术教育D、普通教育、职业教育60、美育最高层次的任务是()A、提高学生感受美的能力B、培养学生鉴赏美的能力C、形成学生创造美的能力D、培养学生审美观61、学生具有发展的可能性和()A、潜在性B、现实性C、特殊性D、可塑性62、养成良好的学习习惯和自学能力属()范畴。

A、智育B、德育C、美育D、体育63、相对环境对个体自发的、零碎的、偶然的影响而言,学校教育对学生的成长起着()作用。

A、一般B、支撑C、辅助D、主导64、在教育目的问题上,德国教育家赫尔巴特的主张体现了教育目的的()A、社会本位论思想B、个人本位论思想C、社会效益论思想D、教育无目的论思想65、1958年,中共中央、国务院提出的教育工作方针是教育必须为无产阶级政治服务、必须与( )A、生产相结合B、劳动相结合C、生产劳动相结合D、工农业生产劳动相结合66、当前我国全面发展教育的组成部分是德育、智育、( )A、体育B、体育、美育C、体育、美育、劳动教育D、体育、美育、劳动技术教育67、美育即()A、审美教育B、艺术教育C、社会美教育D、自然美教育68、我国首次把美育列为教育目的的重要组成部分的是在()年年年69、为完满生活做准备的教育目的是()提出的。

A、卢梭B、斯宾塞C、杜威D、赫尔巴特70、认为个人价值高于一切,人生来就有健全的本能,教育的职能在于使这种本能不受到影响。

这种观点是()。

A、个人本位论B、社会本位论C、个人全面发展学说D、个人社会本位论71、认为个人的一切发展都有赖于社会,教育目的就是为社会服务。

这种观点是()。

A、个人本位论B、社会本位论C、个人全面发展学说D、个人社会本位论72、斯宾塞认为,学生应该学习解剖学、生理学和卫生学等课程,这是()的活动做准备。

A、为直接维持自己生存B、为获得生活生活上必需品(间接保全自己)C、为抚养子女D、为更好履行社会义务、维持正常社会关系73、教育目的的主要功能有:导向功能、调控功能、和()。

A、评价作用B、评价功能C、教育功能D、全面发展功能74、一切教育活动的出发点和归宿是()。