土壤物理性质

- 格式:ppt

- 大小:955.50 KB

- 文档页数:69

土的基本物理性质指标土壤是地壳的重要组成部分,具有一系列基本的物理性质指标。

这些性质指标包括土壤颗粒组成、孔隙度、比表面积、容重、水分特性曲线、渗透性和热传导等。

这些性质指标对土壤的肥力、水分管理、生态环境等方面都有重要影响。

以下将详细介绍土壤的基本物理性质指标。

1.颗粒组成土壤由不同大小的颗粒组成,主要有砂粒、粉粒和黏粒三种。

其中,砂粒是直径大于0.02 mm的颗粒,粉粒是直径在0.002-0.02 mm之间的颗粒,黏粒是直径小于0.002 mm的颗粒。

颗粒组成对土壤的质地和通气性有重要影响。

2.孔隙度孔隙度是指土壤中孔隙容积与总体积之比,它决定了土壤的保水性和透气性。

孔隙度的大小与土壤的颗粒组成、压实度等因素有关。

3.比表面积比表面积是指单位质量土壤的表面积。

比表面积越大,表示土壤颗粒的细小程度越高,对水分和养分的吸附能力也越强。

4.容重容重是指土壤单位体积的质量。

容重的大小与土壤的颗粒组成、孔隙度等因素有关。

容重较大则表示土壤的压实度高,根系伸展和水分渗透受到限制。

5.水分特性曲线水分特性曲线描述了土壤中水分随土壤水势的变化关系。

这个曲线反映了土壤的持水能力、排水性能和水分利用能力。

6.渗透性渗透性是指土壤中水分通过土壤的能力,它受到土壤的孔隙度、颗粒组成和压实度等因素的影响。

渗透性的好坏对土壤的排水、保水和根系生长都有重要影响。

7.热传导热传导是指土壤中热量传导的能力,它影响了土壤的热环境和植物生长。

土壤的热传导能力取决于土壤的颗粒组成、含水量和密实度等因素。

在土壤的物理性质中,各项指标相互关联、相互作用。

例如,孔隙度和颗粒组成决定了土壤的通气性和保水性,而渗透性和容重指标影响了土壤的水分利用能力。

这些物理性质指标的变化都会对土壤的可利用性、水分管理和植物生长产生重要影响。

总之,了解土壤的基本物理性质指标对于科学合理地利用土地、提高农作物产量、保护生态环境等方面具有重要意义。

第五章土壤物理性质第一节土壤质地土壤质地,我们在第二章中曾提过一点,这一章中我们要比较详细地讲一下。

1.土壤颗粒的分级土壤是由固体、液体和气体所组成,其中的固体部分是由许多大小不等的颗粒所组成。

不同的颗粒,他们在成分上和性质上都不一样,人们为了便于研究,就把这些土粒按照他们的直径大小排队,再根据一定的尺度范围把这些颗粒归为几组,这些土壤颗粒组,就称为土壤粒级。

(图)世界各国所采用的划分标准,即尺度范围是很不一致的。

就现在来说,世界上主要有3种划分标准,就是国际制、原苏联制和美国制。

我国在解放前是美国制,解放后变成苏联制,这倒不是苏联制标准好,而是政治原因。

到1975年,我们国家由中科院南京土壤所和西北水保所共同拟定了一套我国自己的土壤粒级划分标准,但是,用起来比较麻烦,有一些地方也不完善,所以,用的人不多。

目前来看,在我国用的比较广泛的,还是苏联制的分类标准,也就是所谓的卡庆斯基的标准。

这种分类方法,是将土粒分成了:粒级石砾砂砾粉粒粘粒颗粒直径(mm)大于1 1-0.05 0.05 – 0.001 小于0.001为了便利起见,人们也可以把土壤粒级分为:物理性砂粒和物理性粘粒两类:物理性砂粒是直径大于0.01mm的颗粒,物理性粘粒是小于或等于0.01mm的颗粒。

有的同学可能会问,为什么按这个标准来划分?依据是什么?这个划分依据就是土粒的性质。

我们马上要将讲到。

2.土壤各粒级的性质2.1.石砾:直径大于1mm的颗粒,他们是岩石风化后残留物。

因此,他们大都保留了母岩的矿物组成,一般情况下,他们的速效养分很少,保水能力很差。

2.2.砂粒:直径在1-0.05mm,他们主要是岩石中难风化的矿物,比如,石英、白云母等。

砂粒几乎没有吸附阳离子的能力,而且颗粒之间非常松散,不能相互粘结。

颗粒间的孔隙多是一些大孔隙,所以,他们容易透气、透水,但保水能力较弱。

2.3.粘粒:直径小于0.001mm,粘粒的矿物组成是一些次生矿物,它的表面积很大,所以,吸附离子的能力很强。

土壤基本特点土壤是地球表面由岩石风化形成的一种自然资源,它是生物生存和发展的基础。

土壤基本特点主要包括物理性质、化学性质和生物学性质。

一、物理性质:1.质地:土壤的质地是指土壤中颗粒的大小和组成。

根据颗粒大小,土壤可分为砂壤、壤土和粉砂壤三种类型。

砂壤颗粒较大,通气性好,但保水能力较差;壤土颗粒适中,保水性和肥力较好;粉砂壤颗粒较小,保水性好,但通气性较差。

2.结构:土壤的结构是指土壤颗粒的排列方式和组合形式。

土壤结构对土壤的透水性、透气性、保水性和肥力等有着重要影响。

常见的土壤结构有块状结构、柱状结构、板状结构等。

3.密度:土壤的密度是指单位体积土壤的质量。

土壤密度越大,说明土壤颗粒之间的空隙越小,通气性和透水性越差。

土壤密度的大小对作物的根系发育和生长有直接影响。

4.湿度:土壤湿度是指土壤中水分的含量。

土壤湿度对植物生长和发育具有重要影响,过多的湿度会导致土壤缺氧,过少的湿度则会造成干旱。

二、化学性质:1.酸碱性:土壤的酸碱性是指土壤中酸性或碱性物质的含量。

酸性土壤一般含有较多的酸性离子,如氢离子、铝离子等;碱性土壤则含有较多的碱性离子,如氢氧根离子、钙离子等。

土壤的酸碱性对植物的吸收和利用养分有重要影响。

2.肥力:土壤的肥力是指土壤中养分的含量和可利用性。

肥沃的土壤富含有机质和各种养分,适宜植物生长。

贫瘠的土壤养分含量较低,不利于植物的生长发育。

3.氧化还原性:土壤的氧化还原性是指土壤中氧气和水的存在状态。

氧化还原性对土壤中微生物的生长和活动有重要影响,也能影响土壤中有机物和无机物的转化过程。

三、生物学性质:1.土壤微生物:土壤中存在着大量的微生物,如细菌、真菌、放线菌等。

这些微生物对土壤有机物的分解和养分的循环有重要作用,也能促进土壤的结构形成和改良。

2.土壤动物:土壤中常见的动物有蚯蚓、蚂蚁、蜈蚣、蟹类等。

土壤动物通过活动和排泄物可以改善土壤结构和通气性,促进土壤的肥力和养分循环。

3.植物:土壤是植物生长和发育的基质,植物的根系通过土壤吸收水分和养分。

土壤的物理化学性质壤是发育于地球陆地表面具有生物活性和孔隙结构的介质,是地球陆地表面的脆弱薄层土壤是各种陆地地形条件下的岩石风化物经过生物、气候诸自然要素的综合作用以及人类生产活动的影响而发生发展起来的。

接下来店铺为你整理了土壤的物理化学性质,一起来看看吧。

土壤的物理性质(1)土壤质地和结构土壤是由固体、液体和气体组成的三相系统,其中固体颗粒是组成土壤的物质基础,约占土壤总重量的85%以上。

根据固体颗粒的大小,可以把土粒分为以下几级:粗砂(直径2.0~0.2mm)、细砂(0.2~0.02mm)、粉砂(0.02~0.002mm)和粘粒(0.002mm以下)。

这些大小不同的固体颗粒的组合百分比称为土壤质地。

土壤质地可分为砂土、壤土和粘土三大类。

砂土类土壤以粗砂和细砂为主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通气透水性强,蓄水和保肥性能差,易干旱。

粘土类土壤以粉砂和粘粒为主,质地粘重,结构致密,保水保肥能力强,但孔隙小,通气透水性能差,湿时粘、干时硬。

壤土类土壤质地比较均匀,其中砂粒、粉砂和粘粒所占比重大致相等,既不松又不粘,通气透水性能好,并具一定的保水保肥能力,是比较理想的农作土壤。

土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔隙和团聚体的数量、大小及其稳定度。

它可分为微团粒结构(直径小于0.25mm)、团粒结构(0.25~10mm)和比团粒结构更大的各种结构。

团粒结构是土壤中的腐殖质把矿质土粒粘结成0.25~10mm直径的小团块,具有泡水不散的水稳性特点。

具有团粒结构的土壤是结构良好的土壤,它能协调土壤中水分、空气和营养物质之间的关系,统一保肥和供肥的矛盾,有利于根系活动及吸取水分和养分,为植物的生长发育提供良好的条件。

无结构或结构不良的土壤,土体坚实,通气透水性差,土壤中微生物和动物的活动受抑制,土壤肥力差,不利于植物根系扎根和生长。

土壤质地和结构与土壤的水分、空气和温度状况有密切的关系。

(2)土壤水分土壤水分能直接被植物根系所吸收。

土的物理性质的名词解释是土的物理性质的名词解释是什么?土的物理性质是指土壤在自然条件下的物理特征和性质,包括土壤的质地、孔隙度、比重、湿度及渗透性等方面的表现。

土壤作为地球表层的重要组成部分,对植物生长、水分保持以及环境保护都起着至关重要的作用。

了解土壤的物理性质对于农业生产、土地利用规划以及环境保护具有重要的指导意义。

1. 质地:土壤质地是指土壤中颗粒的大小和比例。

常见的土壤颗粒主要有砂粒、粉粒和黏粒。

砂粒是直径大于0.05毫米的颗粒,通常具有良好的透水性,但保水能力不强。

粉粒是介于0.05毫米至0.002毫米之间的粒子,质地较细,能保水但排水性差。

黏粒则是直径小于0.002毫米的颗粒,具有很强的吸水保水能力,但通气性较差。

土壤质地的不同影响着土壤的通气性、保水能力以及肥力等方面的特点。

2. 孔隙度:孔隙度是指土壤中孔隙空间所占总体积的百分比。

土壤中的孔隙包括毛管孔隙和非毛管孔隙两种。

毛管孔隙是指直径小于0.05毫米的细小孔隙,主要用于储存和输送水分及气体,对植物根系的生长起着重要的作用。

非毛管孔隙则是指直径大于0.05毫米的孔隙,主要起到排水和通气的作用。

土壤的孔隙度直接影响水分和气体在土壤中的活动性,对于植物的生长及土壤的保育都有着重要的影响。

3. 比重:土壤的比重是指土壤的单位体积质量与相同体积纯水的质量之比。

土壤的比重与土壤中不同组分的含量有关,主要受到土壤颗粒的成分和密度的影响。

土壤的比重直接影响土壤的透气性、排水性以及通气性等性质。

4. 湿度:土壤的湿度是指土壤中所含水分的含量,通常以重量或体积的方式来表达。

土壤湿度的变化对于植物的生长和发育具有重要的影响。

适宜的土壤湿度能够满足植物的生长需求,不仅提供水分供应,还有助于植物吸收养分。

而过高或过低的土壤湿度则可能导致植物根系的窒息、营养物质的流失以及病虫害的滋生等问题。

5. 渗透性:土壤的渗透性是指水分在土壤中传播的能力。

土壤渗透性与土壤质地、孔隙度、结构以及土壤中的有机质含量等因素有关。

土壤的物理性质1、 土壤的温度:土壤的温度在土壤中的分布于变化时是土壤热量状况的反映。

土壤温度状况也是土壤系统分类中的重要诊断特性。

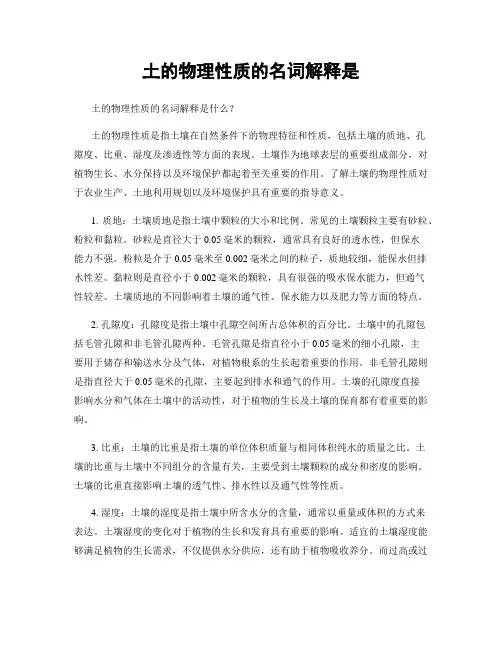

2、 土壤的孔隙(1) 土壤孔隙度: 土壤的孔隙状况取决于土壤的质地和土壤的结构,土壤的孔隙度在不同类型的土壤和同一类型土壤不同发生层中都是不相同的。

土壤孔隙度通常不直接测定,而是通过土壤相对密度和容量的数据来计算获取的。

%100-1⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛=土壤相对密度土壤容量土壤孔隙度 (2) 影响土壤孔隙的因素土壤孔隙度、孔径大小和大小孔隙的比例,决定与土粒的粗细以及土粒排列和团聚的形式。

影响土壤孔隙状况的因素主要有以下几种。

a. 土壤质地b. 土粒排列松紧与土壤结构c. 有机物质(3) 土壤相对密度和容重以动态观点及非线性动力学理论和方法来探索地质环境演化在自然因素与人为因素双重的作用下环境产生变化, 而这些因素的变化在许多情况下是无序的,是一个非线性问题。

非线性动力学理论和方法研究,在国际上已成为热点问题。

要了解和掌握这些因素变化, 就要通过长期的连续的对环境各要素进行监测, 取得必要的资料,从而来认识它。

因此, 国际上非常重视建立不同级别的(即全球性的、国家级的、地区性的) 长期的环境监测网站。

收集环境变化记录资料, 作为全球环境变化研究的科学依据,也是地球系统科学的重要组成部分。

这种以研究环境和生态系统为目的的不同级别的长期监测网站的建立已成为国际性趋势。

例如美国的长期生态研究网络、亚洲—太平洋地区的全球变化网络、中国生态系统研究网络、欧洲全球变化研究网络等等(方精云等, 2000) [10 ] 。

以各类环境监测数据为基础, 采用动态观点及非线性动力学理论和方法, 综合性地来探索地质环境演化的特点和地质环境灾变预报的可能性。

212 从不同空间尺度研究地球环境演化着眼于地球是个复杂系统, 是个多层次结构,以及通过各圈层相互作用的演化过程, 来研究全球性环境变化。

既研究现代的, 也研究过去地质历史时期(如晚更新世以来, 尤其是全新世时期的古环境变迁) , 同时对21 世纪内全球变化趋势进行预测。