象形指事会意形声转注假借汉字构造象形法

- 格式:ppt

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:30

汉字造字法“六书”:象形,指事,会意,形声,转注,假借为造字之法。

其中,象形,指事,会意,形声均为造字之法,而转注和假借都是用字之法。

四大构词法象形字,指事字,会意字,形声字,汉字的四大造字法。

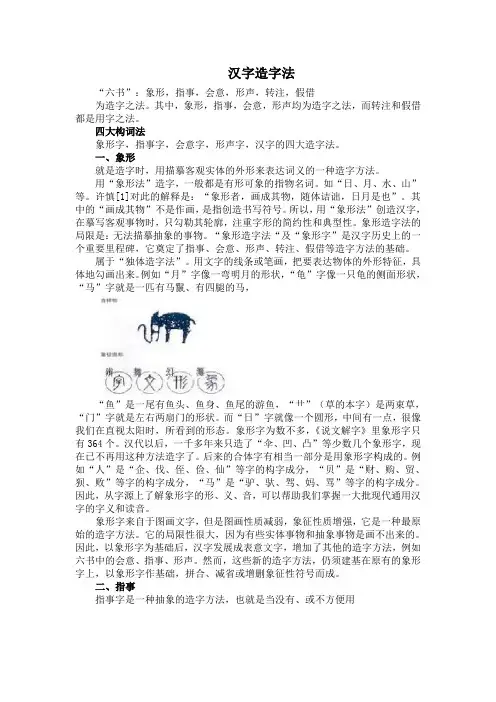

一、象形就是造字时,用描摹客观实体的外形来表达词义的一种造字方法。

用“象形法”造字,一般都是有形可象的指物名词。

如“日、月、水、山”等。

许慎[1]对此的解释是:“象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也”。

其中的“画成其物”不是作画,是指创造书写符号。

所以,用“象形法”创造汉字,在摹写客观事物时,只勾勒其轮廓,注重字形的简约性和典型性。

象形造字法的局限是:无法描摹抽象的事物。

“象形造字法“及“象形字”是汉字历史上的一个重要里程碑,它奠定了指事、会意、形声、转注、假借等造字方法的基础。

属于“独体造字法”。

用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征,具体地勾画出来。

例如“月”字像一弯明月的形状,“龟”字像一只龟的侧面形状,“马”字就是一匹有马鬣、有四腿的马,“鱼”是一尾有鱼头、鱼身、鱼尾的游鱼,“艹”(草的本字)是两束草,“门”字就是左右两扇门的形状。

而“日”字就像一个圆形,中间有一点,很像我们在直视太阳时,所看到的形态。

象形字为数不多,《说文解字》里象形字只有364个。

汉代以后,一千多年来只造了“伞、凹、凸”等少数几个象形字,现在已不再用这种方法造字了。

后来的合体字有相当一部分是用象形字构成的。

例如“人”是“企、伐、侄、俭、仙”等字的构字成分,“贝”是“财、购、贸、狈、败”等字的构字成分,“马”是“驴、驮、驾、妈、骂”等字的构字成分。

因此,从字源上了解象形字的形、义、音,可以帮助我们掌握一大批现代通用汉字的字义和读音。

象形字来自于图画文字,但是图画性质减弱,象征性质增强,它是一种最原始的造字方法。

它的局限性很大,因为有些实体事物和抽象事物是画不出来的。

因此,以象形字为基础后,汉字发展成表意文字,增加了其他的造字方法,例如六书中的会意、指事、形声。

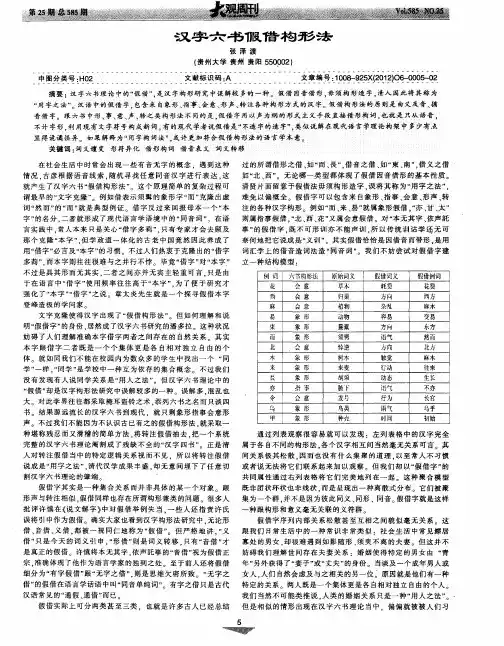

汉字构造的六种方法

汉字的构造方法主要有六种:象形法、指事法、会意法、形声法、转注法和假借法。

1.象形法:通过模仿自然界的物体或事物的形状、特征、动作来构造汉字。

例如,“日”字象征太阳,形状就像太阳的光芒;“山”字象征山脉,形状就像山的轮廓。

2.指事法:通过通过用线条来表示具体的指事物。

例如,“上”字通过一个竖线表示向上的方向;“下”字通过一个横线表示向下的方向。

3.会意法:通过将两个或多个意义相近或相关的象形字组合在一起,表示新的意义。

例如,“心”字和“忄”(心的变形部分)形成的汉字都带有与情感相关的意义。

4.形声法:将一个字的字形部分与另一个字的音旁部分组合起来,表示与原字相近或相关的意义。

一个汉字往往由形旁和声旁两部分构成。

例如,“居”字的“车”部分表示“形”,“且”部分表示“声”,合起来表示居住。

5.转注法:通过在古代文献中的注释中使用一个字的解释来表示另一个字的意义。

例如,古代注解中用“孔”解释“恐”字,后来就用“恐”表示害怕的意思。

6.假借法:通过借用一个字的音义来表示另一个字的意义。

例如,“台”字本来表示高地,后来也用来表示台子的意思。

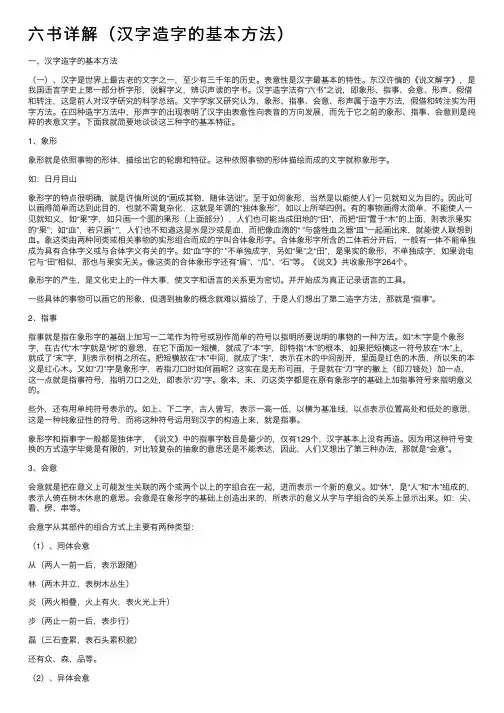

六书详解(汉字造字的基本⽅法)⼀、汉字造字的基本⽅法(⼀)、汉字是世界上最古⽼的⽂字之⼀,⾄少有三千年的历史。

表意性是汉字最基本的特性。

东汉许慎的《说⽂解字》,是我国语⾔学史上第⼀部分析字形,说解字义,辨识声读的字书。

汉字造字法有“六书”之说,即象形、指事、会意、形声、假借和转注,这是前⼈对汉字研究的科学总结。

⽂字学家⼜研究认为,象形、指事、会意、形声属于造字⽅法,假借和转注实为⽤字⽅法。

在四种造字⽅法中,形声字的出现表明了汉字由表意性向表⾳的⽅向发展,⽽先于它之前的象形、指事、会意则是纯粹的表意⽂字。

下⾯我就简要地谈谈这三种字的基本特征。

1、象形象形就是依照事物的形体,描绘出它的轮廓和特征。

这种依照事物的形体描绘⽽成的⽂字就称象形字。

如:⽇⽉⽬⼭象形字的特点很明确,就是许慎所说的“画成其物,随体诘诎”。

⾄于如何象形,当然是以能使⼈们⼀见就知义为⽬的。

因此可以画得简单⽽达到此⽬的,也就不需复杂化,这就是年谓的“独体象形”,如以上所举四例。

有的事物画得太简单,不能使⼈⼀见就知义,如“果”字,如只画⼀个圆的果形(上⾯部分),⼈们也可能当成⽥地的“⽥”,⽽把“⽥”置于“⽊”的上⾯,则表⽰果实的“果”;如“⾎”,若只画“ ”,⼈们也不知道这是⽔是沙或是⾎,⽽把像⾎滴的“ ”与盛牲⾎之器“⽫”⼀起画出来,就能使⼈联想到⾎。

象这类由两种同类或相关事物的实形组合⽽成的字叫合体象形字。

合体象形字所含的⼆体若分开后,⼀般有⼀体不能单独成为具有合体字义或与合体字义有关的字。

如“⾎”字的“ ”不单独成字,另如“果”之“⽥”,是果实的象形,不单独成字,如果说电它与“⽥”相似,那也与果实⽆关。

像这类的合体象形字还有“眉”、“⽠”、“⽯”等。

《说⽂》共收象形字264个。

象形字的产⽣,是⽂化史上的⼀件⼤事,使⽂字和语⾔的关系更为密切。

并开始成为真正记录语⾔的⼯具。

⼀些具体的事物可以画它的形象,但遇到抽象的概念就难以描绘了,于是⼈们想出了第⼆造字⽅法,那就是“指事”。

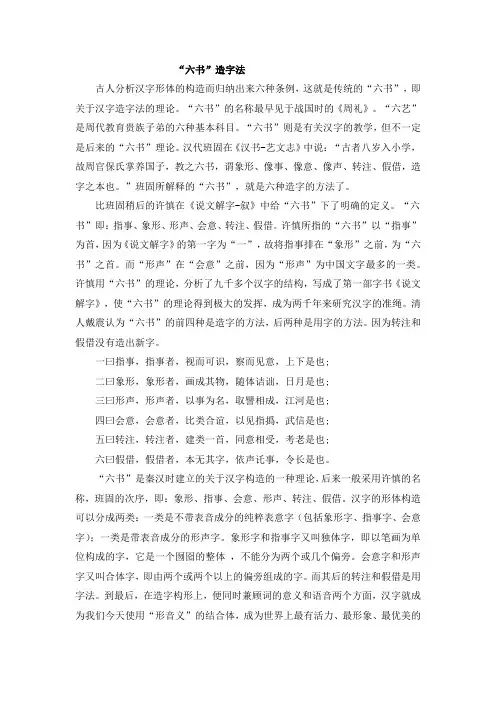

“六书”造字法古人分析汉字形体的构造而归纳出来六种条例,这就是传统的“六书”,即关于汉字造字法的理论。

“六书”的名称最早见于战国时的《周礼》。

“六艺”是周代教育贵族子弟的六种基本科目。

“六书”则是有关汉字的教学,但不一定是后来的“六书”理论。

汉代班固在《汉书-艺文志》中说:“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、像事、像意、像声、转注、假借,造字之本也。

”班固所解释的“六书”,就是六种造字的方法了。

比班固稍后的许慎在《说文解字-叙》中给“六书”下了明确的定义。

“六书”即:指事、象形、形声、会意、转注、假借。

许慎所指的“六书”以“指事”为首,因为《说文解字》的第一字为“一”,故将指事排在“象形”之前,为“六书”之首。

而“形声”在“会意”之前,因为“形声”为中国文字最多的一类。

许慎用“六书”的理论,分析了九千多个汉字的结构,写成了第一部字书《说文解字》,使“六书”的理论得到极大的发挥,成为两千年来研究汉字的准绳。

清人戴震认为“六书”的前四种是造字的方法,后两种是用字的方法。

因为转注和假借没有造出新字。

一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也;二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也;三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;四曰会意,会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;六曰假借,假借者,本无其字,依声讬事,令长是也。

“六书”是秦汉时建立的关于汉字构造的一种理论,后来一般采用许慎的名称,班固的次序,即:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

汉字的形体构造可以分成两类:一类是不带表音成分的纯粹表意字(包括象形字、指事字、会意字);一类是带表音成分的形声字。

象形字和指事字又叫独体字,即以笔画为单位构成的字,它是一个囫囵的整体,不能分为两个或几个偏旁。

会意字和形声字又叫合体字,即由两个或两个以上的偏旁组成的字。

而其后的转注和假借是用字法。

汉字造字法简介导读:汉字造字法简介汉字造字法“六书”是,前四书(象形、指事、会意、形声)是孤立地分析每一个汉字得出的不同结构类型,是造字法。

下面我们详细介绍一下前四书。

1、象形——“画成其物,随体诘诎”“象形”字的结构特点是依样画葫芦,即许慎所谓的“画成其物,随体诘诎”。

“诘诎”的意思是弯弯曲曲。

“画成其物,随体诘诎”的意思是,画成那事物的样子,笔画随着所表事物的外型特征弯弯曲曲。

“象形”所表示的意义对象一定是看得见、有一定外型的具体名物,即必须是有形可象的。

所用字形与意义对象在形体上具有同一性。

例如“日”古文字像太阳形,“月”古文字像月牙形。

其本义就是太阳、月亮。

再看以下例子:象形字的符号性是很明显的。

表现在它很强调对象特征的突出。

如“牛”字突出了牛角,“虎”字强调其张口露齿及斑纹等。

象形造字法是一种最简单的造字法,很难用于表示意义抽象的或没有具体形象的概念,显示出很大的局限性。

但是它却为指事、会意、形声字的构成创造了条件。

2、指事——“视而可识,察而见意”“视而可识”,是说一眼看上去就可以认识大体,“察而见意”是说仔细观察就能发现意义所在。

就其特点来说,指事字通常表示某种局部的或相对的概念,办法是在象形字的相应部位加上抽象的标志符号,以指示所表示的局部的范围。

如:“上”、“下”就是分别在参照物的上、下部加上一点(或一短横)来表示意义。

指事字依赖具体的形,再加上指事符号表义,所以这种造字法跟象形造字法一样具有很大的局限性。

这也就是指事字在汉字里数量最少的原因。

3、会意——“比类合意,以见指撝”会意的字面意思是会合成意,即由若干符号相互构成一种联系来表达某种意义。

这种意义跟每个偏旁的意义都不相同,通常是动词、形容词,或没有具体形象的名词(如表示时间概念的名词)。

这类意义比较抽象,很难用象形的方法来表现。

分析会意字的表述通常按照《说文》的术语称为:从某,从某。

合成会意字的各个组成部分都叫“意符”。

假借汉字造字法及例子【篇一:假借汉字造字法及例子】、指事、会意、形声、转注、假借。

假借:许慎《说文解字》:“本无其字,依声托事”。

有些词原先没有为它造过专用字,只是从现成的字中选取一个读音相同或相近的字来代替,后来习惯了,这个字也就归它使用了。

简单说,就是本来这个地方是没有有这个字的,后来根据它的读音,借用了别的地方的字,它立足于文献中,文字所表示的意义跟本义是否有关。

假借字的分类:(1)本无其字:某些词原先并没有为它专门造字,人们从现有的文字中选取某些同音字来记录它,这是本无其字的假借。

有两种结果: a 某些词既然本无其字,于是它的假借字也就一直归它使用了。

至于假借字是否还同时用于表示本义,有两种情况: a 有的假借字自从被它借用以后,它又改头换面以新的面貌来表示本义。

如“莫”本义是昏暮,后假借为否定性无定代词。

自从它被借用后,为本义又造了一个“暮”字。

“莫”的本义反而不为人所知了。

b 有些假借字被借用后,它兼有表本义和假借义两种功能,如“汝”本义是水名,假借义为第二人称代词,现本义和假借义同时存在。

b 本无其字的假借字使用一段时期以后,为了区别用法,人们为假借义另造新字。

如“辟”,本义是刑法,假借义是避开,为假借义造了后起本字为“避”。

(2)本有其字:某些词原先已为它造过专用字,但由于种种原因,书写者没使用本字,而另找一个读音相同或相近的字来代替它,这是本有其字的假借。

有三种情况:a、在某种意义上借字与本字通用。

a本字是规范字,如“早蚤”、“疲罢”、“伸信”前面一个是本字,后面是假借字。

尽管两字通用,在常人心中仍以本字为规范字。

b 假借字人们习以为常,把它视同本字。

如“彼匪”。

b、平时用本字,偶尔用同音字、近音字来代替。

如“寤”借为“牾”,即写了别字。

c 假借字的使用频率大大超过了本字,以致最后通行的是假借字,本字反而不用或罕用了,如“亡”最初只表示没有或亡失,“无”只表示求雨的舞蹈;从西周金文开始,有无的无既用“亡”,也用“无”;先秦古书中“无”的用例已大大超过了“亡”;到后代,基本上都用“无”字了。

汉字的四大造字法形声、象形、会意、指事一、形声字:形声字的形旁和声旁结合的方式是多种多样的:有的形旁在左,声旁在右;有的形旁在右,声旁在左;有的形旁在上,声旁在下;有的形旁在下,声旁在上;有的形旁在外,声旁在内,或者形旁在内,声旁在外。

例如:(1)左形右声:材偏铜冻证骑秧破 .(2)右形左声:攻颈削瓢放鹉雌故 .(3)上形下声:管露爸芳崖宵界字 .(4)下形上声:架案慈斧贡膏凳赏 .(5)外形内声:固病庭阀园匾裹衷 .(6)内形外声:闷问闻辫(7)形在一角:裁载栽(8)声在一角:醛渠. 形声字二、象形字:来自于图画文字,是一种最原始的造字方法,图画性质减弱,象征性质增强。

因为有些实体事物和抽象事物是画不出来的,它的局限性很大。

埃及的象形文字、苏美尔文、古印度文以及中国的甲骨文,都是独立地从原始社会最简单的图画和花纹产生出来的。

约5000年前,古埃及人发明了象形文字。

这种字写起来既慢又很难看懂。

随着时光的流逝,最终连埃及人自己也忘记了如何释译。

后来经过法国人的译解,才辩认这种文字。

中国纳西族所采用的东巴文和水族的水书,是现存世上唯一仍在使用的象形文字系统。

山,日,月,人、目、口、鼻、手、鸟、雨、鱼、龟、马、牛、羊、鼠、虎、象三、会意字:是利用已有的字组合成新字,构成新字的两个(或几个)部分凭借着意义上的关联,共同提示该字所代表的意义。

比如(1)“驭”就是利用已有的“马”和“又(手)”字会意而成的,表示驾驶马车。

(2)析甲骨文从木从斤。

斤为斧的象形。

本义是破木,即劈开木头。

(3)伐甲骨文从戈从人,表以戈刃砍人的头。

本义是砍杀。

《说文》据小篆释形为“从人持戈”,非是。

(4)及甲骨文从人从又,表一只手把前边的人抓住。

本义是赶上逮住。

(5)光甲骨文从火在人上,表人头顶上有火光照耀。

本义是光辉。

(6)只甲骨文从又持隹,表捕鸟在手。

本义是猎得禽兽。

为后世获字初文。

《说文》释义为“鸟一枚也”,是后起义。

(7)秉甲骨文、金文从又持禾。

语文:【汉字知识】浅谈六书造字法本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!课件【汉字知识】浅谈“六书”造字法古人分析汉字形体的构造而归纳出来六种条例,这就是传统的“六书”,即关于汉字造字法的理论。

“六书”的名称最早见于战国时的《周礼》。

“六艺”是周代教育贵族子弟的六种基本科目。

“六书”则是有关汉字的教学,但不一定是后来的“六书”理论。

汉代班固在《汉书-艺文志》中说:“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、像事、像意、像声、转注、假借,造字之本也。

”班固所解释的“六书”,就是六种造字的方法了。

比班固稍后的许慎在《说文解字-叙》中给“六书”下了明确的定义。

“六书”即:指事、象形、形声、会意、转注、假借。

许慎所指的“六书”以“指事”为首,因为《说文解字》的第一字为“一”,故将指事排在“象形”之前,为“六书”之首。

而“形声”在“会意”之前,因为“形声”为中国文字最多的一类。

许慎用“六书”的理论,分析了九千多个汉字的结构,写成了第一部字书《说文解字》,使“六书”的理论得到极大的发挥,成为两千年来研究汉字的准绳。

清人戴震认为“六书”的前四种是造字的方法,后两种是用字的方法。

因为转注和假借没有造出新字。

“六书”是秦汉时建立的关于汉字构造的一种理论,后来一般采用许慎的名称,班固的次序,即:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

汉字的形体构造可以分成两类:一类是不带表音成分的纯粹表意字(包括象形字、指事字、会意字);一类是带表音成分的形声字。

象形字和指事字又叫独体字,即以笔画为单位构成的字,它是一个囫囵的整体,不能分为两个或几个偏旁。

会意字和形声字又叫合体字,即由两个或两个以上的偏旁组成的字。

而其后的转注和假借是用字法。

到最后,在造字构形上,便同时兼顾词的意义和语音两个方面,汉字就成为我们今天使用“形音义”的结合体,成为世界上最有活力、最形象、最优美的文字。

中国汉字的六种造字方法(一)象形“象形者,画成其物,随体诘诎。

日、月是也。

”构字方法:描绘物体轮廓,突出物体特征。

所表对象:有实体可以描绘的事物,主要是名词文字特征:独体。

《说文》:“大,天大地大人亦大,故大象人形。

”(二)指事“指事者,视而可识,察而见意。

上、下是也。

”构字方法:象形为背景,在此基础上加指事符号,指出“事”之所在。

(文、本、末、朱、刃、寸、上、下)所表对象:事物的局部;抽象的概念。

文字特征:一个象形字加一个指事符号。

象形和指事的辨别:在结构上都归“独体”。

象形多表示具体概念,指事多表示抽象概念(但高、大为象形)。

(三)会意“会意者,比类合谊,以见指撝。

武、信是也。

”武、信是会合语词意义。

与代的“尖”、“苏”、“尠”类似。

但古文字的会意,应是会合字形的意义。

构字方法:用两个(或两个以上)象形符号,合成一个新义。

可分为两类:1.会形合成(靠各参构部件的形象会合成义。

如:射、步、涉、陟、舂、立、及、休、孚、益)2.会义合成(靠各参构部件的意义会合成义。

如:臭、楞。

歪、尖、班、疈)所表对象:行为动作(主要是动词);抽象概念。

文字特征:合体。

会意字与象形字、指事字的区别:象形、指事是以独体、静态而名物,会意则是以合体、动态而示意。

所以反映在语法上,象形字、指事字多用为名词,会字则多为动词。

(四)形声“形声者,以事为名,取譬相成。

江、河是也。

”构字方法:一个义符(意符、形符)表意义范畴,一个声符表字音所表对象:不受限制文字特征:合体。

学习形声字应注意的问题:1.形声字的义符只能表示某种意思的范围,而不能标明表声字的具体含义。

2.形声字的声符除了标声之外,往往兼有表意的作用。

这种现象有人称之为形声兼会意。

如,“警,戒也。

从言,从敬,敬亦声。

”再如,“胫、径、颈、经、陉”等字都从其声符“巠”获得了细长之义。

声符表义的原因:声符本身作为一个字,本来就带有意义。

从造字上来说,有的字在造字时,就取了那个声符字的意义。

汉字的六种造字方法汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声。

我国古代对造字法有“六书”的提法,除了上述四种外,还包括转注和假借。

但严格说来这两种应属于用字的方法。

关于汉字的造字法,从汉朝以来,相沿有“六书”的说法。

六书之首,就是象形法。

一、象形法象形字当中,也有一些不是直接用来表示具体实物,而是用来表示与实物有关的概念。

例如:“大”字,原来是像一个正面直立的人的形状,手足展开,就表示“大”的意思了。

这种从名词推广到形容词的造字法,是后来发展出来的。

象形字虽然起源最早,但数量却最少。

因为宇宙间的事物很多,不可能按每一事物的特征都造一个象形字,很多抽象的概念根本画不出来,而且即使画得出,这种依样画葫芦的造字法也太笨了。

后来为了克服象形字的局限性,以适应社会发展的需要,就又发明了另一种造字法--指事法。

二、指事法就是用象征性的符号或在图形上加上指示性符号来表示意义的造字法。

这种造字法大体上可分为两类:一类是单纯性的符号,即不成图形的符号(成了图形,就是象形字了)。

另一类是附合在图形上的符号。

用指事法造字,这是汉字从象形发展到表意的第一步。

但这种方法还不能普遍地应用到很多的事物上,而且作为符号的点、横等跟其他笔画混在一起不容易分辨,于是我们的祖先又想出了一个办法,用几个图画合起来表示一个意思,即会意法。

三、会意法就是把两个或两个以上的字,按意义合起来表示一个新的意义的造字法。

汉字发展到这一步,还不能满足表示的需要。

因为有些意思画三四个图还不能解决问题。

要是画五六个或七八个图才能解决问题,那就不像一个字,倒像是一幅年画了。

要是真的这样,那今天我们写起来多麻烦啊,写一篇短短的文章,就等于编一本厚厚的连环画了。

我们的祖先有着无穷的智慧,他们想到了文字是记录说话的,说话跟声音有关,那么文字是不是可以把声音记下来呢?于是就又发明了形声字。

四、形声法就是由形旁和声旁拼合而成的造字法。

因为形声字是在象形、指事、会意的基础上产生的。

象形会意形声转注假借指事字各10个象形:豆:甲骨文象古代高足食器形。

眉:甲骨文象眼上有眉毛形。

大:甲骨文象正面站立的大人形。

雨:甲骨文象天上落雨形。

果:甲骨文象树上结有果实形。

夫:甲骨文象头上插簪子的成人形。

还有山,日,月,人、目、口、鼻、手、鸟、鱼、龟、马、牛、羊、鼠、虎、象会意:从(跟随)、比(两人紧挨着)、竝(bìng 两人并排站立)、友(二手相叠,友善相助义)、珏(jué两串玉)、朋(两串贝)、林、犹(二犬相咬)、戋(jiān 两戈交接,攻伐义)、丝(两捆丝)、棘(酸枣树)、枣(枣,高大乔木)、炎、赫(火红色)、祘(数、计算)、哥、爻(组成八卦的长短横道)、圭(用作凭信的玉,上圆下方)三字重复:森、焱(火盛)、磊(众石)、众、聂(驸耳私小语也)、轰(形容车多的声音)、芔(huì卉)、晶、品、淼形声:左形右声:材、偏、铜、冻、证、骑、秧、硝右形左声:攻、功、颈、削、瓢、故、鹉、雌上形下声:管、露、爸、芳、崖、宵、界、晨。

下形上声:架、案、慈、斧、贡、忿、膏、凳。

外形内声:固、病、庭、阀、园、匾、裹、衷。

内形外声:闷、问、闻。

假借:借字1、蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

转,通“啭”,鸟叫声。

《与朱元思书》2、经纶世务者,窥谷忘返。

反,通“返”。

《与朱元思书》3、疏条交映、有时见日。

见,通“现”,露出。

《与朱元思书》4、食马者不知其能千里而食也。

食,通“饲”,喂。

《马说》5、才美不外见。

见,通“现”,表现。

《马说》6、食之不能尽其材。

材,通“才”,才能。

《马说》 7、其真无马邪!邪,通“耶”,表疑问,相当于“吗”。

《马说》8、四支僵劲不能动。

支,通“肢”。

《送东阳马生序》9、同舍生皆被绮绣。

被,通“披”,穿。

《送东阳马生序》10、政通人和,百废具兴。

具,通“俱”,全,皆。

《岳阳楼记》 11、属予作文以记之。

属,通“嘱”,嘱托。

《岳阳楼记》12、金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。