文言文句读和翻译

- 格式:docx

- 大小:14.25 KB

- 文档页数:6

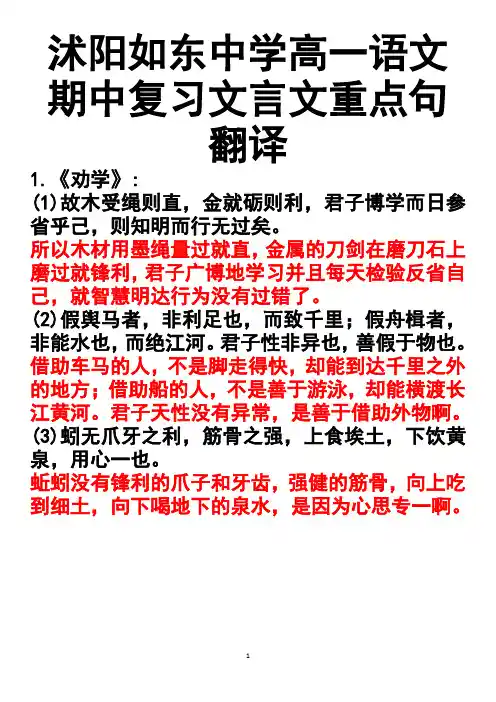

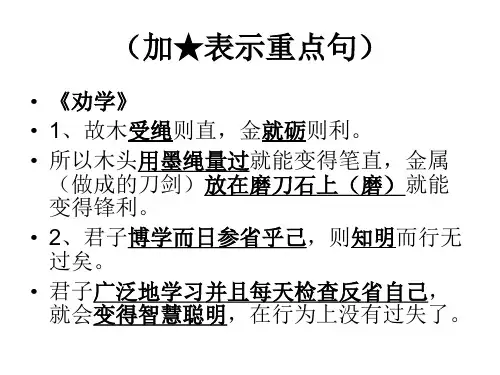

沭阳如东中学高一语文期中复习文言文重点句翻译1.《劝学》:(1)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

所以木材用墨绳量过就直,金属的刀剑在磨刀石上磨过就锋利,君子广博地学习并且每天检验反省自己,就智慧明达行为没有过错了。

(2)假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

君子性非异也,善假于物也。

借助车马的人,不是脚走得快,却能到达千里之外的地方;借助船的人,不是善于游泳,却能横渡长江黄河。

君子天性没有异常,是善于借助外物啊。

(3)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强健的筋骨,向上吃到细土,向下喝地下的泉水,是因为心思专一啊。

2.《师说》:(1)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

不明白句中停顿,不理解疑难问题,有的跟从师学习,有的不跟从师学习。

小的方面学习了,大的方面却丢弃了,我没有看到他们的明智。

(2)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

我学习的是道理,哪里用得着知道他的生年比我早还是比我迟呢?因此无论地位高贵,无论地位低贱,无论年龄大,无论年龄小,道存在的地方,就是老师存在的地方。

3.《始得西山宴游记》:(1)缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。

攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。

沿着染溪,砍伐丛生的草木,烧掉茂密的茅草,到山顶才停止。

我攀援着登上西山,像簸箕一样坐着观赏风景,那么凡是周围几州的土地,都在我卧席的下面。

(2)其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。

萦青缭白,外与天际,四望如一。

那高高低低的地势,(高的地方)像深山一样深邃,(低的地方)像深池一样低陷,有的像小土堆,有的像洞穴,尺寸之间包含了千里方圆的景物。

各种景物聚集收缩,层层堆叠,没有什么能逃避隐藏。

青山白水相互萦绕,在外面与天交会,向四面望去,浑然一体。

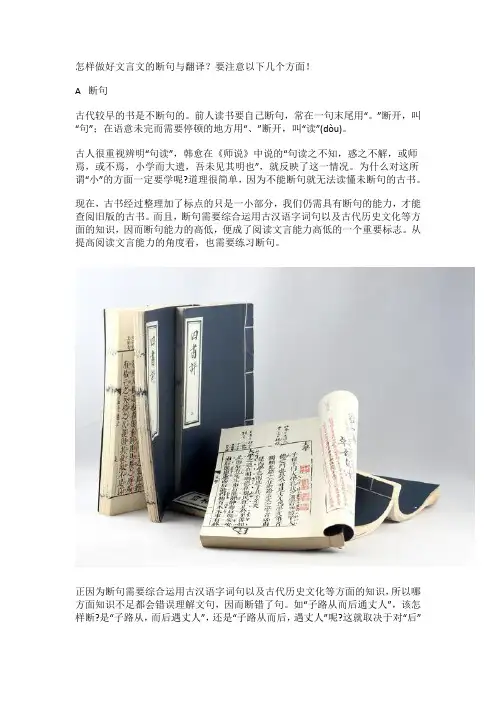

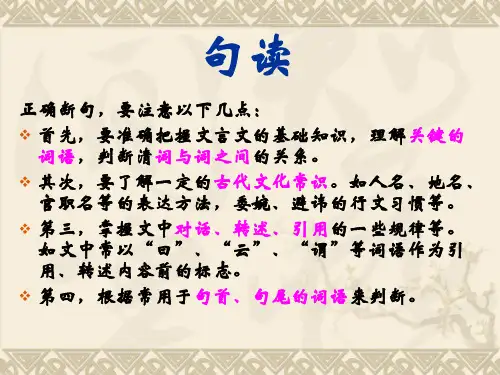

怎样做好文言文的断句与翻译?要注意以下几个方面!A 断句古代较早的书是不断句的。

前人读书要自己断句,常在一句末尾用“。

”断开,叫“句”;在语意未完而需要停顿的地方用“、”断开,叫“读”(dòu)。

古人很重视辨明“句读”,韩愈在《师说》中说的“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也”,就反映了这一情况。

为什么对这所谓“小”的方面一定要学呢?道理很简单,因为不能断句就无法读懂未断句的古书。

现在,古书经过整理加了标点的只是一小部分,我们仍需具有断句的能力,才能查阅旧版的古书。

而且,断句需要综合运用古汉语字词句以及古代历史文化等方面的知识,因而断句能力的高低,便成了阅读文言能力高低的一个重要标志。

从提高阅读文言能力的角度看,也需要练习断句。

正因为断句需要综合运用古汉语字词句以及古代历史文化等方面的知识,所以哪方面知识不足都会错误理解文句,因而断错了句。

如“子路从而后通丈人”,该怎样断?是“子路从,而后遇丈人”,还是“子路从而后,遇丈人”呢?这就取决于对“后”字的理解。

正确的理解应是“落在后面”,“后”是动词(这和现代汉语不一样),而不是表示时间的副词“后来”的意思,因而应断为“子路从而后,遇丈人”。

再如“此人为具言所闻皆叹惋”,该怎样断?是“此人一一为具言,所闻皆叹惋”,还是“此人一一为具言所闻,皆叹惋”呢?这就涉及古汉语语法。

“所闻”是名词性结构,意为“听到的情况”,是“言”的宾语,当属上,不能属下做“叹惋”的主语,因而应断为“此人一一为具言所闻皆叹惋”。

再如“而长子迈将赴饶之德兴尉送之至湖口”,该怎样断?如缺乏古代文化常识(行政区划方面的),也难断对,或断为“而长子迈将赴饶,之德兴,尉送之至湖口”,或断为“而长子迈将赴饶之,德兴尉送之至湖口”等等。

其实德兴是县名,属饶州苏迈是去德兴县做县尉,因而应断为“而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口”。

总之,不明词义,或不懂语法,或缺乏历史文化常识都会造成断句错误。

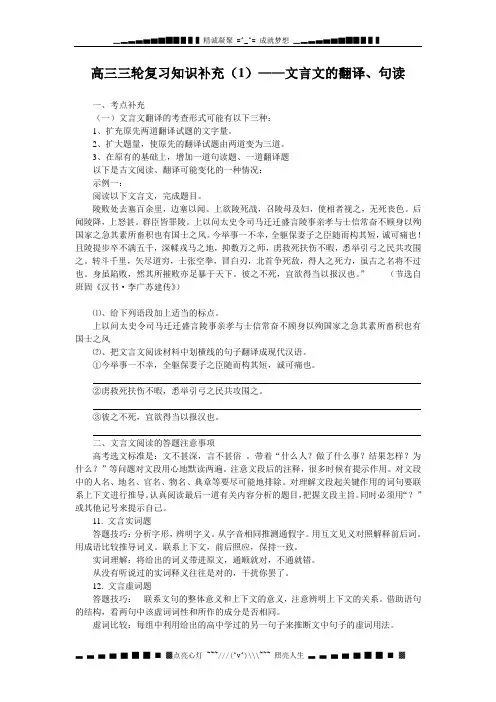

高三三轮复习知识补充(1)——文言文的翻译、句读一、考点补充(一)文言文翻译的考查形式可能有以下三种:1、扩充原先两道翻译试题的文字量。

2、扩大题量,使原先的翻译试题由两道变为三道。

3、在原有的基础上,增加一道句读题、一道翻译题以下是古文阅读、翻译可能变化的一种情况:示例一:阅读以下文言文,完成题目。

陵败处去塞百余里,边塞以闻。

上欲陵死战,召陵母及妇,使相者视之,无死丧色。

后闻陵降,上怒甚。

群臣皆罪陵。

上以问太史令司马迁迁盛言陵事亲孝与士信常奋不顾身以殉国家之急其素所畜积也有国士之风。

今举事一不幸,全躯保妻子之臣随而构其短,诚可痛也!且陵提步卒不满五千,深輮戎马之地,抑数万之师,虏救死扶伤不暇,悉举引弓之民共攻围之。

转斗千里,矢尽道穷,士张空拳,冒白刃,北首争死敌,得人之死力,虽古之名将不过也。

身虽陷败,然其所摧败亦足暴于天下。

彼之不死,宜欲得当以报汉也。

”(节选自班固《汉书·李广苏建传》)⑴、给下列语段加上适当的标点。

上以问太史令司马迁迁盛言陵事亲孝与士信常奋不顾身以殉国家之急其素所畜积也有国士之风⑵、把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。

①今举事一不幸,全躯保妻子之臣随而构其短,诚可痛也。

②虏救死扶伤不暇,悉举引弓之民共攻围之。

③彼之不死,宜欲得当以报汉也。

二、文言文阅读的答题注意事项高考选文标准是:文不甚深,言不甚俗。

带着“什么人?做了什么事?结果怎样?为什么?”等问题对文段用心地默读两遍。

注意文段后的注释,很多时候有提示作用。

对文段中的人名、地名、官名、物名、典章等要尽可能地排除。

对理解文段起关键作用的词句要联系上下文进行推导。

认真阅读最后一道有关内容分析的题目,把握文段主旨。

同时必须用“?”或其他记号来提示自己。

11. 文言实词题答题技巧:分析字形,辨明字义。

从字音相同推测通假字。

用互文见义对照解释前后词。

用成语比较推导词义。

联系上下文,前后照应,保持一致。

实词理解:将给出的词义带进原文,通顺就对,不通就错。

浅谈新课标下文言文的“读”与“译”摘要:随着高考改革之风的吹进,阅读已成为语文教学及考试的重中之重,其中文言文阅读也占着举足轻重的地位,加大文言文教学力度已势在必行。

下面就文言文教学谈谈自己的看法。

关键词:文言文读译文言文时代离我们已经久远了,但文言文的魅力却折服着一代又一代人。

而如今,随着高考改革之风的吹进,阅读已成为语文教学及考试的重中之重,其中文言文阅读也占着举足轻重的地位,加大文言文教学力度已势在必行。

下面就文言文教学谈谈自己的看法。

一、文言文重“读”《普通高中语文课程标准》要求“诵读古代诗词和文言文,背诵一定数量的名篇”,“教师应激发学生诵读的兴趣,培养学生诵读的习惯”。

古人云:“读书百遍,其义自见。

”这是古人的经验之谈。

古人尚且如此,何况我们今人呢?所以在文言文教学中,应该让学生放声去读,读出其中之味儿!读出其中之意!1.课前读古人学习文言文,大多采用“死去活来”的学法,即拿到一篇文章,不管三七二十一,先熟读直至会背,然后再理解其意。

我想这种学习文言文方法就是在强调“读”的重要性。

在课前读文章,难度很大,因为有许多字词不能理解,句子停顿也难以把握,所以课前读就应该带着这样的目的读:读准字音,读出句读。

让学生自己查阅《古汉语字典》,解决字音问题。

这是文言文教学的基础,也是学习文言文的最起码的要求。

朗读文言文时,最应该重视的是通假字、古今异读字和词类活用的词。

如:“举酒属客”中的“属”,读“zhǔ”,通假字读通假音。

要能正确停顿,读准句读。

2.课中读课中读比课前读更重要,因为这时的读能加深对文义的理解,先前不太明白的句读,通过课中读,就能够读得更为准确了。

如:《师说》中有这样一句:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。

其中“也”停顿就很难把握,在理解其意思以后再来读,就知道应在“也”后停顿。

这样不仅加深了对文意的理解,而且更利于记忆,背诵。

3.课后读这个“课后读”并不是说下课以后再读,而是在文章学完以后,连贯起来读。

1.精选古代文言文及翻译桃花源记朝代:晋朝|作者:陶渊明晋太元中,武陵人捕鱼为业。

缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之。

复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:“不足为外人道也。

”既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。

未果,寻病终,后遂无问津者。

翻译/译文东晋太元年间,武陵郡有个人以打渔为生。

一天,他顺着溪水行船,忘记了路程的远近。

忽然遇到一片桃花林,生长在溪水的两岸,长达几百步,中间没有别的树,花草鲜嫩美丽,落花纷纷的散在地上。

渔人对此(眼前的景色)感到十分诧异,继续往前行船,想走到林子的尽头。

桃林的尽头就是溪水的发源地,于是便出现一座山,山上有个小洞口,洞里仿佛有点光亮。

于是他下了船,从洞口进去了。

起初洞口很狭窄,仅容一人通过。

又走了几十步,突然变得开阔明亮了。

(呈现在他眼前的是)一片平坦宽广的土地,一排排整齐的房舍。

还有肥沃的田地、美丽的池沼,桑树竹林之类的。

田间小路交错相通,鸡鸣狗叫到处可以听到。

人们在田野里来来往往耕种劳作,男女的穿戴跟桃花源以外的世人完全一样。

老人和小孩们个个都安适愉快,自得其乐。

村里的人看到渔人,感到非常惊讶,问他是从哪儿来的。

渔人详细地做了回答。

村里有人就邀请他到自己家里去(做客)。

文言文的句读与翻译方法一、文言文的句读句读就是对古书的标点。

古书一般是不断句的,前人读书时要自己断句。

没有断句的古书,后代人读起来常会感到困难。

例1:彗星复见西方十六日夏太后死(《史记·秦始皇本纪》)正确断句:彗星复见西方十六日。

夏太后死。

——译:彗星又在西方出现,一共经过十六天。

夏太后死去。

错误断句:彗星复见西方。

十六日,夏太后死。

——译:彗星又在西方出现。

十六日那天夏太后死去。

分析:读法不同,意思也就变了。

古人常用“、”符号来断句。

在句终的地方,点在字的旁边;在语意未尽而需要停顿的地方,点在两个字的中间。

到了宋朝以后,通俗读物上才普遍地应用圈(。

)作为句号,用点(、)作为读(逗)号,因此句读又称圈点。

学习文言文,明句读是一项基本功。

因此在文言文的标点上,我们应该作一番研究。

在标点古文时要注意以下几个方面:1.要通读全文,明了全文大意。

在了解全文大意的基础上,先断开能断的句子,然后逐步缩小范围。

对不易断开的字、句,就要仔细研究前后语句的含义,分析难断句与上下文的联系,看看断在哪里语义才正确明白。

例2:长老吏旁观者皆惊恐。

原文标点:长老、吏旁观者皆惊恐。

(《西门豹治邺》)分析:这样断句,似把“旁观者”仅指“长老”和“吏”。

其实,“旁观者”按当时的实际情况是指“长老”和“吏”以外的“老百姓”,三者是并列的。

修正标点:长老、吏、旁观者,皆惊恐。

2.要注意语法,重视文言虚词。

例3:厩(jiù)焚子退朝曰伤人乎不问马原文标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:伤人乎不?问马。

(《论语》)分析:这样断句,重点在于讲孔子既关心人,又关心马(“厩”是养马的棚)。

其实,文言中疑问句末用了“乎”一类疑问语气词之后,不能再用“不”一类的否定词来发问了。

修正标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

①文言文中,“夫、惟、盖、凡、且、窃、请、敬”等发语词和表敬副词,经常出现在句首;②而“乎、哉、也、矣、欤、焉、耳”等语气词经常出现在句尾;③而“以、于、为、而、则”等连词经常出现在句中;④复句中的关联词如:苟、虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、若夫、至于、已而、且夫、乃夫、于是、至若、若、故、是故,大致用在一句话的开头。

《师说》文言文原文及赏析导读:《师说》作者是唐朝文学家韩愈。

其全文如下:【前言】《师说》作于唐贞元十八年(公元802年)韩愈任四门博士时,这篇文章是韩愈写给他的学生李蟠的。

《师说》是一篇说明教师的重要作用、从师学习的必要性以及择师的原则的论说文。

此文抨击当时“士大夫之族”耻于从师的错误观念,倡导从师而学的风气,同时,也是对那些中伤者的一个公开答复和严正的驳斥。

作者表明任何人都可以作自己的老师,不应因地位贵贱或年龄差别,就不肯虚心学习。

文末以孔子言行作证,申明求师重道是自古已然的做法,时人实不应背弃古道。

【原文】古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑焉。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道、解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医、乐师、百工之人不耻相师,士大夫之族曰“师”曰“弟子”之云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医、乐师、百工之人。

吾子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!圣人无常师。

孔子师郯子、苌子、师襄、老聃。

郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:“三人行,必有我师。

”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文、六艺,经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作师说以贻之。

课后强化训练18文言句读和翻译一、(2012·绍兴)阅读下面的文言文,完成题目。

犭婴(明)何景明猿善援犭婴亦猿类惟跳躁无他长技。

山之奥①有洞,洞有货物,犭婴弗得自致也,谓猿曰:“尔援上探出之,吾下守之,当共利也。

”猿攀木蔓上,取而致之犭婴,犭婴悉移至窟中。

猿既下,犭婴无有也。

迹之至窟旁,曰:“货安在?”犭婴据窟啸曰:“货固吾有者,尔何得有也?”呼其群相殴躏②猿,猿曳臂去。

(选自《兽纪》)【注释】①奥:深处。

②殴躏:殴打、践踏。

1. 给文中画浪线的部分断句,停顿处用“/”划开。

(限断三处)猿善援犭婴亦猿类惟跳躁无他长技。

猿善援/犭婴亦猿类/惟跳躁/无他长技。

【解析】要求有三次停顿,实际是提示考生,“猿”和“犭婴”是两个不同的动物,所以分属两句的主语,“惟跳躁”是说习性,前后分别断开。

2. 用现代汉语翻译文中画横线的句子。

句子:货固吾有者,尔何得有也?货物原本归我所有(或“货物本来就是我的”),你怎么能占有呢?【解析】翻译时要注意翻译出这几个重点文言词语的意思,“固”译为“本来”,“尔”译为“你”,“何”译为“怎么”,此句是反问句。

二、(2012·河北)阅读下面的文言文,完成题目。

【甲】当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。

至舍四支僵劲不能动媵人持汤沃灌以衾拥覆久而乃和。

寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。

同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。

以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

盖余之勤且艰若此。

【乙】义阳①朱詹,世居江陵,后出扬都②。

嗜学,家贫无资,累日不爨③,乃时吞纸以实腹④。

寒无毡被,抱犬而卧。

犬亦饥虚,起行盗食。

呼之不至,哀声动邻⑤,犹⑥不废业,卒成学士。

【注释】①义阳:地名。

②后出扬都:后来到了扬都。

③累日不爨(cuàn):连续几天不能生火做饭。

④实腹:填充肚子。

高中文言文原文及翻译目录必修一 (3)劝学 (3)师说 (4)赤壁赋 (5)始得西山晏游记 (8)必修二 (9)六国论 (9)阿房宫赋 (11)必修三 (13)指南录后序 (13)五人墓碑记 (17)烛之武退秦师 (19)谏太宗十思书 (20)廉颇蔺相如列传 (22)鸿门宴 (28)秋水 (33)非攻 (33)必修四 (34)季氏将伐颛臾 (34)寡人之于国也 (35)滕王阁序 (37)秋声赋 (40)必修五 (41)陈情表 (41)项脊轩志 (43)报任安书 (45)渔父 (49)逍遥游 (51)兰亭集序 (53)必修一(一)劝学(荀子)君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟辑者,非能水也,而绝江河。

君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

课文全译】君子说,学习不可以停止。

靛青是从蓼蓝中提取的,但它比蓼蓝的颜色更青;冰是由水凝结成的,但它比水更冷。

木材直得合乎拉直的墨绳,如果给它加热使它弯曲做成车轮,它的弯度就可以合乎圆规,即使又晒干了,也不会再挺直,这是因为人工使它弯曲成这样。

所以木材经墨线量过就笔直了,金属刀具在磨刀石上磨过就锋利了。

君子广泛地学习而且每天对照检查自己,就智慧明达,行动不会犯错误了。

我曾经整日思索,却不如学习片刻收获大;我曾经踮起脚跟眺望,却不如登上高处看得广阔。

文言文的句读与翻译方法一、文言文的句读句读就是对古书的标点。

古书一般是不断句的,前人读书时要自己断句。

没有断句的古书,后代人读起来常会感到困难。

例1:彗星复见西方十六日夏太后死(《史记·秦始皇本纪》)正确断句:彗星复见西方十六日。

夏太后死。

——译:彗星又在西方出现,一共经过十六天。

夏太后死去。

错误断句:彗星复见西方。

十六日,夏太后死。

——译:彗星又在西方出现。

十六日那天夏太后死去。

分析:读法不同,意思也就变了。

古人常用“、”符号来断句。

在句终的地方,点在字的旁边;在语意未尽而需要停顿的地方,点在两个字的中间。

到了宋朝以后,通俗读物上才普遍地应用圈(。

)作为句号,用点(、)作为读(逗)号,因此句读又称圈点。

学习文言文,明句读是一项基本功。

因此在文言文的标点上,我们应该作一番研究。

在标点古文时要注意以下几个方面:1.要通读全文,明了全文大意。

在了解全文大意的基础上,先断开能断的句子,然后逐步缩小范围。

对不易断开的字、句,就要仔细研究前后语句的含义,分析难断句与上下文的联系,看看断在哪里语义才正确明白。

例2:长老吏旁观者皆惊恐。

原文标点:长老、吏旁观者皆惊恐。

(《西门豹治邺》)分析:这样断句,似把“旁观者”仅指“长老”和“吏”。

其实,“旁观者”按当时的实际情况是指“长老”和“吏”以外的“老百姓”,三者是并列的。

修正标点:长老、吏、旁观者,皆惊恐。

2.要注意语法,重视文言虚词。

例3:厩(jiù)焚子退朝曰伤人乎不问马原文标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:伤人乎不?问马。

(《论语》)分析:这样断句,重点在于讲孔子既关心人,又关心马(“厩”是养马的棚)。

其实,文言中疑问句末用了“乎”一类疑问语气词之后,不能再用“不”一类的否定词来发问了。

修正标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

①文言文中,“夫、惟、盖、凡、且、窃、请、敬”等发语词和表敬副词,经常出现在句首;②而“乎、哉、也、矣、欤、焉、耳”等语气词经常出现在句尾;③而“以、于、为、而、则”等连词经常出现在句中;④复句中的关联词如:苟、虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、若夫、至于、已而、且夫、乃夫、于是、至若、若、故、是故,大致用在一句话的开头。

最短的⽂⾔⽂及翻译(通⽤10篇)最短的⽂⾔⽂及翻译(通⽤10篇) 在平凡的学习⽣活中,说起⽂⾔⽂,⼤家肯定都不陌⽣吧?⽂⾔⽂是中国古代的书⾯语⾔,是现代汉语的源头。

相信还是有很多⼈看不懂⽂⾔⽂,以下是⼩编收集整理的最短的⽂⾔⽂及翻译(通⽤10篇),欢迎⼤家借鉴与参考,希望对⼤家有所帮助。

最短的⽂⾔⽂及翻译篇1 1、原⽂: 范⽒之亡也,百姓有得钟者。

欲负⽽⾛,则钟⼤不可负;以椎毁之,钟况然有⾳。

恐⼈闻之⽽夺⼰也,遽掩其⽿。

恶⼈闻之,可也;恶⼰⾃闻之,悖矣。

译⽂: 晋国的⼤夫范⽒灭亡的时候,有个⽼百姓得到⼀只钟,想要把它背⾛。

只是钟太⼤,没法背。

于是就⽤锤去把它打碎,这样钟⼜轰轰地响起来,那个⽼百姓怕别⼈听到响声来抢这只钟,赶忙把⾃⼰的⽿朵堵起来,以为⾃⼰听不见,别⼈也就听不见了。

2、原⽂:、原⽂:齐宣王使⼈竽,必三百⼈。

南郭处⼠请为王吹竽,宣王说[同‘悦’]之,廪⾷以数百⼈。

宣王死,闵王⽴,好⼀⼀听之,处⼠逃。

译⽂:齐宣王让⼈吹竽,必须三百⼈。

南郭处⼠被请来为齐宣王吹竽,齐宣王很⾼兴,给这三百⼈奖赏。

后来宣王死了,齐闵王当上皇帝,他喜欢⼀个⼀个听,南郭处⼠逃跑了。

3、原⽂:、原⽂:蒹葭苍苍,⽩露为霜,所谓伊⼈,在⽔⼀⽅。

译⽂: 译⽂:⼀⽚芦苇⽩苍苍, 清晨⽩露结成霜, 我那⼼爱的⼈⼉哪! 就在河⽔的那⼀旁。

4、原⽂、原⽂:管宁、华歆共园中锄菜。

见地有⽚⾦,管挥锄与⽡⽯⽆异,华捉⽽掷去之。

⼜尝同席读书,有乘轩冕过门着,宁读如故,歆废书出看。

宁割席分坐,⽈:“⼦⾮吾友也。

” 译⽂: 译⽂:管宁和华歆⼀起在园⼦⾥锄菜。

地上有⼀块⾦⼦,管宁看见,照旧挥锄除草,看它跟⽡⽚、⽯头没有什么不同;华歆看见,把⾦⼦拾起来,丢下锄头离开了。

他们有曾同坐在⼀块席⼦上读书,正好有官员乘着⼤车、戴着官帽经过门前。

管宁(⽆动于衷),依旧读书;华歆却把书扔下,出去观看。

管宁把所做坐的席⼦割作两半,跟华歆分开坐。

【导语】学习⽂⾔⽂可以了解历史,学习古代⽂化,欣赏古代⽂学,研究古代⽂明。

下⾯是分享的经典古代⽂⾔⽂⼤全及翻译。

欢迎阅读参考!1.经典古代⽂⾔⽂⼤全及翻译 鱼我所欲也 孟⼦及其弟⼦〔先秦〕 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

⼆者不可得兼,舍鱼⽽取熊掌者也。

⽣,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

⼆者不可得兼,舍⽣⽽取义者也。

⽣亦我所欲,所欲有甚于⽣者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使⼈之所欲莫甚于⽣,则凡可以得⽣者何不⽤也?使⼈之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则⽣⽽有不⽤也,由是则可以辟患⽽有不为也。

是故所欲有甚于⽣者,所恶有甚于死者。

⾮独贤者有是⼼也,⼈皆有之,贤者能勿丧⽿。

⼀箪⾷,⼀⾖羹,得之则⽣,弗得则死。

呼尔⽽与之,⾏道之⼈弗受;蹴尔⽽与之,乞⼈不屑也。

万钟则不辩礼义⽽受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为⾝死⽽不受,今为宫室之美为之;乡为⾝死⽽不受,今为妻妾之奉为之;乡为⾝死⽽不受,今为所识穷乏者得我⽽为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本⼼。

(与通欤;乡通向;辟通避) 译⽂ 鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好放弃鱼⽽选取熊掌了。

⽣命是我所想要的,道义也是我所想要的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲⽣命⽽选取道义了。

⽣命是我所想要的,但我所想要的还有⽐⽣命更重要的东西,所以我不做苟且偷⽣的事。

死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,因此有灾祸我也不躲避。

如果⼈们所想要的东西没有能⽐⽣命更重要的,那么凡是能够⽤来求得⽣存的⼿段,哪⼀样不可以采⽤呢?如果⼈们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以躲避祸患的办法为什么不可以做呢?采⽤某种⼿段就能够活命,可是有的⼈却不肯采⽤;采⽤某种办法就能够躲避灾祸,可是有的⼈也不肯采⽤。

由此可见,他们所想要的有⽐⽣命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有⽐死亡更严重的事(那就是“不义”)。

文言文句读和翻译xx古本的书是不断句的。

前人读书要白己断句,常在一句末尾,用:”断开,叫句”;在语意未完而需要停顿的地方,用;”断开,叫读(dg ”,合称句读”。

文言文断句主要方法是:一、解读语言环境。

必须读清花境”,即人物情境、事件情境和语言情境。

人物情境要了解人物的基本情况、身份、学识、官职、性格、作风及人物之间的关系;事件情境要分清一件件事情,及每一件事情的前因后果;语言情境要分析语言的逻辑关系,是并列、递进,还是假设、转折等,还要体味句子的语气,是陈述,是感叹,是疑问,还是祈使。

另外还需要分析表达语体色彩,是记叙、描写,还是抒情、议论。

二、作出语法分析。

一个句子,至少有主语、谓语。

断句之后,要用语法手段对所断的句子作出分析,即解析句子的主谓宾及其修饰成分,确保句子完整。

当然,古代汉语有省略成分,分析时,要注意这一情况,根据承前省略和蒙后省略的原则,断句时要考虑补出省略的内容,如果相关内容补出之后,句子是完整的,那么,这个句子应该是正确的;如果相关内容补出之后,句子仍不完整,仍然缺少必要的成分,或缺主语,或缺谓语,或缺宾语,那么,这个句子断得很可能不正确,就要重新划分。

以上两点,是断句的关键,必须认真分析。

除此之外,还可以利用以下手段辅助断句:三、利用前后虚词。

如:失、盖”往往用在开头,也、乎、矣、哉”多在句尾。

当然,要熟悉虚词用法,要加以区分。

有一套口诀教我们如何利用虚词断句:白”后往往加冒号(:),哉字后面跟感叹(!),盖、夫大多在句首,于、而一般在中间,耶、乎”经常表疑问,矣、耳”后面加圈圈(。

),也、者”作用表停顿, 或句(。

)或读(,)酌情看。

四、利用语言标志。

如:白、xx'常常表示说话,可以断开。

五、利用句式特点。

文言文中,行文往往具有句式整齐的特点,或四言,或五言,或六言,或七言,两两对称,据此可以划分句子。

请为xx的〈〈良马对》断句:高宗谓岳飞曰卿得良马否对曰臣有二马日啖刍豆数斗饮泉一斛然非精洁即不受介而驰初不甚疾比行百里始奋迅白午至酉犹可二百里褫(ch]鞍甲而不息不汗若无事然此其受大而不苟取力裕而不求逞致远之材也不幸相继以死今所乘者日不过数升而秣不择粟饮不择泉揽辔未安踊跃疾驱甫百里力竭汗喘殆欲毙然此其寡取易盈好逞易穷驾钝之材也高宗称善这一段文字,人物有两个:高宗和岳飞,两人就良马问题进行了一段对话,特别是岳飞的回答相当精彩。

他将白己过去骑的马与今天骑的马从饮食的数量、干净与否,上路开始奔跑的状态、百里以后的表现、停止后的情况,原因及其本质作了鲜明的对比,语言逻辑关系非常明确。

文段中有白”也、者”以及对称性的语言可以辅助断句。

如果再能够用语法规则加以分析检验,就不难将句子断准确。

【参考句读】xx谓xx曰:“x编良马否?”对曰:臣有二马。

日啖刍豆数斗,饮泉一斛,然非精洁即不受。

介而驰,初不甚疾,比行百里,始奋迅。

白午至酉,犹可二百里。

褫(chi鞍甲而不息不汗,若无事然。

此其受大而不苟取,力裕而不求逞,致远之材也,不幸相继以死。

今所乘者,日不过数升,而秣不择粟,饮不择泉。

揽辔未安,踊跃疾驱,甫百里,力竭汗喘,殆欲毙然。

此其寡取易盈,好逞易穷,驾钝之材也。

”高宗称善。

下面谈一谈文言文翻译。

文言文翻译是在阅读基础上考查学生语言表达的一种形式。

他要求既要准确地阅读、理解文句的含义,又要把文句的含义准确、通顺地表达出来。

从这一点来看,文言文翻译符合语文教学的目的及要求,所以,一时不会轮空。

一、文言翻译遵循原则。

信、达、雅”是文言文翻译要遵循的原则,信”就是准确,达”就是通顺,雅”就是讲究文采。

其中,信”和达”最关键。

二、文言翻译突显重点。

重点实词、重点虚词、特殊语法”是文言文翻译应突出的重点,因为将会在这几方面设立得分点。

如:夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?在这句段话里,何厌之有”是疑问句宾语前置,翻译时要调整顺序,为有何厌”,译为有什么满足的呢”。

东”是名词作状语,译为向东”。

两个封”字是重点实词,第一个封”字是意动用法,译为把,,当作边境(疆界)”,意译为占领郑国”;第二个封”字是名词,译为边境、疆界”。

肆”是一个重点实词,译为扩张、扩展”。

阙”又是一个重点实词,读ju e通掘”,由挖掘”引申为攫取、夺取”。

其、焉”为重点虚词,其”是反身代词(第一人称代词的一种)译为自己的”;焉”既要表示动作行为涉及到的处所,又要介绍动作行为涉及的情况,是兼词,相当于于此、于之、于是”等,译为从哪里、向哪里”等。

这些关键点弄清了,整个句子就好翻译了。

全句译文是:晋国,有什么满足的呢?(它)在向东占领了郑国之后,又想扩张西部的边境,假若(它)不夺取秦国(的土地),将从哪里获取它想要的土地呢?三、文言翻译讲究方法。

直译”和意译”是文言文翻译的两种主要方法。

(一)、直译就是严格按原文字句一一译出的翻译方法。

直译应竭力保留原文用词造句的特点,力求表达文法和原文一致。

直译的方法一般归纳为对、换、留、删、补、调”六个字。

1、对一一对译,强调不衍不脱,字字落实”,即在翻译的语句里,不随便增加内容(不衍),也不随便减少内容(不脱),凡是具有实际意义的实词、虚词都要一一对应地翻译出来,之后,如果有词序不当的地方,再加以调整。

如:天下事有难易乎?译为夭下的事情有困难和容易(之分)吗?2、换一一替换,强调合成词语,以词换词”,即在已有的单音实词、虚词的基础上,再添加一个(或两个以上)词素,构建一个表义和原单音词意义完全一样的合成词,用这个词替换原来的单音词;或者,用一个意义与原词语相同的词,替换语句中的古今异义词。

如:先帝不以臣卑鄙,猥白枉屈,三顾臣于茅庐之中。

翻译为先帝不认为我地位低微、见识浅陋,降低白己的身份,三次到茅庐来探望我。

”3、留一一保留,强调古书留名,留今用词”,即文言文中的人名、地名、年号、国名、官职名、朝代名、器物名等,古今词义相同的词,如山、水、中、笑、有”等,以及今天仍在使用的词语,如兢兢业业”等,都按原文保留下来。

如:庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

翻译为庆历四年春天,滕子京被贬为巴陵太守。

”4、删一一删略,强调分析结构,删略虚词”,即对词语结构、句子结构进行分析之后,将那些表发语、调音节、变结构的失、盖,之”等虚词删除不译。

如:夫战,勇气也。

翻译为作战,(是靠)勇气的。

”战于长勺,公将鼓之。

翻译为在长勺(这个地方与齐军)交战,鲁庄公将要击鼓(命令将士前进)。

”5、补——补充,强调省略成分,补充完整”,即将被省略的主语、谓语、宾语、兼语、介词、介词宾语等内容,完整、准确地补充出来。

如:见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

翻译为“(桃花源里面的人)看见渔人,竟大吃一惊,问(渔人)从哪里来。

(渔人)详尽地回答了他们。

”6、调一一调整,强调该调必调,合乎语序”,即要将不合现代汉语语序的特殊句式调整过来,使其符合现代汉语语法规则。

需要调整的主要有:主谓倒装,宾语前置,定语后置,介宾短语后置等。

如:其一人专心致志,惟弈秋之为听。

翻译为其中一人专心致志,只听弈秋(的讲授)。

”(二)、意译就是按原文表达的大意来翻译,不拘泥于原文的词句。

可采用和原文不同的表达方法。

直译和意译相辅相成,在难于直译时,辅以意译。

文言文中的修辞,像比喻、借代、用典、讳饰等可以意译。

如:金城千里”保留比喻,译为钢铁般的城防”,不保留比喻,译为坚固的城防”;臣本布衣”用借代,译为我本来是老百姓”;权起更衣”用讳饰,译为孙权站起来上厕所”。

翻译下面一段文言文:(郭原平)每出卖物,裁求半价,邑人皆共识悉,辄加本价与之,彼此相让,要使微贱,然后取直。

宅上种竹,夜有盗其笋者,原平遇见之,盗者奔走坠沟。

原平乃于所植竹处沟上立小桥,令通,又采笋篱外。

邻里惭愧,无复取者。

(选白〈〈南史?列传六十三?孝义上》)根据人物传记阅读方法,首先要读清人物情境、事件情境和语言情境。

这段文字写了郭原平与邑人”及盗者”的关系。

写了两件事,一是卖物求价之事,一是处理盗笋之事。

再对语言的各种逻辑关系作出分析,运用好以上翻译方法,不难将这段文字翻译得准确、通顺。

【参考译文】每次出外卖农产品,只收半价,,邑里的人都知道(他这种情况),就按本价给他,彼此间相互推让,(最后,原平总是)要让(价钱)稍微便宜些,才肯收钱。

原平的院子里种有竹子,夜里有人偷笋,(正好)让原平碰见了,偷笋的人在奔跑时掉到沟里。

原平于是就在他种竹子地方的沟上造了一座小桥,让他通过,又采竹笋放在篱笆外,(让他带走)。

他的邻居很惭愧,没有再来偷竹笋的。

文言文翻译其实并不难,只要作到忠于语境,以词换词,字字落实,不衍不脱,该补贝U补,该调必调”,大家应该能够将文言文翻译作得很好。

附〈〈良马对》参考译文:xx 问xx:你是否得到良马?” x笞复说:我本来有两匹良马。

它们每天要吃洁净的小豆数斗,要喝清澈的泉水一斛。

若不是干净良好的食料或饮料,它们宁可挨饿而不承受。

装上鞍甲,骑着它起跑,初时并不是很快,等到跑上百里,才奔驰奋进。

从中午跑到黄昏,还可以多跑两百里。

此时卸下鞍甲,它既不喘气,也不出汗,展现一副若无其事的样子。

这是因为它们度量大却不贪随便之食,精力充沛却不逞一时之勇。

它们是跑远路的良驹啊!可是,不幸的是,它们在历次战役中已相继死了。

目前我所骑的马就差多了。

它每天吃的粮食只有数升,对食料从不挑剔,对饮用的水也不作选择。

马鞍尚未套好,就要举蹄奔跑。

刚跑完百里路,力气就用完了,汗水也湿透了,好象就要死去那样。

这是因为它度量小,所以摄取的实物虽少却容易饱和,喜爱逞强但却外强而中干。

它只是平庸低劣的马而已!”宋高宗听完后称好。