气温变化趋势曲线

- 格式:doc

- 大小:408.50 KB

- 文档页数:9

年温度变化曲线

年温度变化曲线是表示一年内气温变化的曲线图。

通常,这种曲线图以时间为横轴,以温度为纵轴,通过连接每日、每月或每年的平均气温值而形成的连续曲线。

这种曲线图可以直观地展示一年内气温的波动和变化趋势。

通过年温度变化曲线,可以观察到以下现象和规律:

1. 季节变化:曲线在一年中会呈现出明显的波峰和波谷,分别对应着夏季和冬季的气温高低。

在温带地区,夏季气温较高,冬季气温较低,而春秋两季则为过渡季节,气温适中。

2. 昼夜温差:在一天之内,气温也会有所波动。

通常在日出后,随着太阳辐射的增强,气温逐渐升高,到午后达到最高值;随后随着太阳辐射的减弱,气温逐渐降低,到次日日出前达到最低值。

这种昼夜温差在曲线图上可能表现为微小的波动。

3. 异常天气:某些极端天气事件,如寒潮、热浪等,会在曲线图上表现为异常的气温波动。

例如,寒潮来临时,气温会骤降,曲线图上会出现一个向下的尖峰;而热浪则会使得气温异常升高,形成一个向上的尖峰。

4. 气候类型:不同的气候类型具有不同的年温度变化曲线特征。

例如,热带气候的气温变化较小,曲线相对平缓;而温带气候的气温变化较大,曲线波动明显。

通过分析和比较不同地区的年温度变化曲线,可以了解不同气候类型的特征以及气候变化对人类社会和自然环境的影响。

中国历史气温变化曲线1. 介绍在全球气候变化的背景下,中国的历史气温变化也备受关注。

本文将深入探讨中国历史气温变化的曲线,通过对不同历史时期的气温趋势进行分析,帮助读者了解中国气候的变化情况。

2. 古代气温变化2.1 石器时代* 10万年前至8000年前,中国气温较低,呈现寒冷气候。

* 石器时代的早期,人类生活在寒冷的环境中,适应了低温的生存方式。

2.2 新石器时代* 8000年前至4000年前,中国气温逐渐上升。

* 气候逐渐变暖,植被生长繁茂,人类开始从狩猎采集为主转变为农耕生活。

2.3 商周时期* 4000年前至2000年前,中国气温波动较大。

* 冷暖交替,降雨不稳定,对农业生产造成一定影响。

2.4 秦汉时期* 2000年前至1600年前,中国气温下降。

* 表现为干旱少雨,对农业生产造成较大困扰。

3. 近代气温变化3.1 唐宋时期* 1600年前至1200年前,中国气温回升。

* 气候变暖,农业生产逐渐恢复,人口增长。

3.2 元明清时期* 1200年前至100年前,中国气温较为平稳。

* 期间有冷暖交替,但整体变化不大,农业生产平稳发展。

3.3 近现代* 100年前至今,中国气温呈现上升趋势。

* 工业化和城市化进程加快,大量温室气体的排放导致全球气候变暖。

4. 当前气温变化趋势4.1 数据分析* 近年来,中国气温年均上升趋势明显。

* 不同地区的气温上升幅度不同,东部沿海地区相对更加明显。

4.2 影响因素* 工业化和城市化带来的温室气体排放是主要原因。

* 全球气候变化也对中国气温产生一定影响。

4.3 影响和应对措施* 气温上升对农业生产、生态环境等方面产生负面影响。

* 加强节能减排,发展可再生能源等是有效的应对措施。

5. 结论中国历史气温变化曲线呈现出多样的特点,受到地理环境、人类活动和全球气候变化的共同影响。

近代以来,中国气温逐渐上升,并且上升趋势在近年来更加明显。

了解中国气候变化的历史趋势对于应对气候变化、保护生态环境具有重要意义。

一、概述1. 介绍天气对人们生活的重要性2. 提出探究24小时气温变化的重要性二、数据收集1. 介绍数据来源2. 说明数据的真实性和可靠性三、数据处理1. 数据导入excel软件2. 数据分类和整理3. 绘制气温变化曲线图四、数据分析1. 分析白天和夜晚气温的不同2. 分析气温的周期性变化3. 探讨气温变化与季节、气候等因素的关系五、结论1. 总结24小时气温变化的规律2. 展望未来气温变化的趋势六、参考文献1. 引用相关研究和数据来源七、致谢1. 感谢提供数据和支持的单位和个人八、附录1. 数据处理和分析的具体步骤2. 包括气温变化曲线图和数据表格【正文】一、概述天气是人类生活中非常重要的一部分,它直接影响着人们的出行、衣食住行等方方面面。

了解气温的变化规律有助于人们做好生活、工作和出行的安排。

在这篇文章中,我们将探究24小时内气温的变化规律,并通过excel软件对数据进行处理和分析,绘制气温变化曲线,以期帮助读者对气温变化有更深入的了解。

二、数据收集数据是研究的基础,为了深入了解24小时内气温的变化规律,我们收集了来自气象局的真实气温数据。

这些数据包括每小时的气温,覆盖了不同季节和气候条件下的气温变化情况,具有很高的参考价值。

三、数据处理为了对数据进行更好地分析,我们将数据导入excel软件进行处理。

我们对数据进行分类整理,清理了一些异常值和缺失数据。

我们利用excel软件绘制了24小时内气温的变化曲线图,直观地展现了气温的波动情况。

四、数据分析通过对24小时内气温的变化曲线进行分析,我们发现白天和夜晚气温的变化规律存在明显的差异。

白天气温波动较大,呈现出明显的上升和下降趋势;夜晚气温相对较稳定,波动较小。

我们还发现气温存在明显的周期性变化,呈现出一定的规律性。

我们进一步探讨了气温变化与季节、气候等因素的关系,发现不同季节和气候条件下,气温的变化规律也存在一定的差异。

五、结论通过对24小时内气温变化的规律进行研究和分析,我们总结出了一些有意义的结论。

历史气温曲线

历史气温曲线是指根据历史气象数据绘制出的气温变化图表,反映了过去一段时间内气温的波动和变化趋势。

通过分析历史气温曲线,可以了解气候变化、极端气候事件以及人类活动对气候的影响等方面的问题。

在我国的历史气温曲线中,以下几个特点值得关注:

1. 温暖期和寒冷期:根据气温变化曲线,我国历史上存在温暖期和寒冷期。

温暖期通常出现在公元前1000年左右和公元1000年左右,而寒冷期则大致在公元前300年左右和公元1700年左右。

2. 气温波动:历史气温曲线显示,我国气温在千年尺度上存在一定的波动。

这些波动可能与自然气候变化(如地球轨道参数变化、火山喷发等)和人类活动(如农业、工业发展等)等因素有关。

3. 近现代气温上升趋势:从1700年左右开始,我国气温呈现出上升趋势。

这一现象可能与工业革命以来人类活动导致的温室气体排放增加、地球辐射平衡改变等因素有关。

4. 季节性气温变化:历史气温曲线还显示出季节性气温变化,如夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥等。

这些季节性变化对农业生产、水资源利用和人类生活等方面产生重要影响。

总体而言,历史气温曲线为研究气候变化提供了宝贵的信息,有助于我们更好地了解过去气候变化的规律和特点,为未来气候变化应对提供科学依据。

历史各月气温趋势

《历史各月气温趋势》

气温是一个地区气候变化的重要指标,不同的月份往往呈现出不同的气温趋势。

在历史上,人们通过记录气温数据,发现了不同月份的气温变化规律。

一般来说,一年中的气温趋势可分为四季。

春季一般从3月到5月,气温逐渐回暖;夏季从6月到8月,气温趋于稳定并升高;秋季从9月到11月,气温逐渐降低;冬季从12月到2月,气温最低。

但在不同地区、不同年份,具体的气温变化趋势可能会有所不同。

比如,在南半球,7月到9月是冬季,气温趋于下降;而在北半球,同样的时间是夏季,气温则逐渐升高。

而在一些季风影响的地区,5月到8月是雨季,气温可能会有所下降。

在历史上,气温变化也呈现出一定的周期性。

例如,在一些地区,有“三伏天”、“三九天”等气温特点,这些都是气温变化的周期性现象。

总之,不同月份的气温趋势是受到地理位置、季节和气候等多种因素影响的。

通过记录和分析历史气温数据,能够更好地了解气候变化规律,为气候变化预测和应对提供重要的参考。

南极温度变化曲线

以下是南极气温变化曲线:

1. 1979-2022年南极和全球平均近地面年平均气温距平(相对于1991-2020年)变化趋势是南极气温增暖速度总体上低于全球平均水平,但南极半岛地区增温速度远超全球平均。

2. 2022年南极气温相较于气候平均变化不大。

具体来说,南极平均气温为-12.1℃,较常年(1991-2020年平均值)偏高1.0℃。

3. 南极气温在南半球夏季呈显著上升趋势,增温幅度为每十年0.15℃;而在秋季、冬季和春季呈现下降趋势,降温幅度分别为每十年0.09℃、0.37℃和0.06℃。

4. 南极气温增暖主要发生在西南极地区,其中南极半岛是全球气温增暖最为剧烈的地区之一。

如需更多南极温度变化的相关信息,可以查阅中国气象局官网或咨询气象专家获取帮助。

中国历史气温变化曲线中国历史气温变化曲线是一个复杂而多变的图像。

下面将从古代、近代和现代三个时期的气温变化来阐述中国历史气温变化曲线。

古代时期:中国古代的气温变化曲线表现出了明显的周期性。

根据历史文献记载和考古学研究,中国古代的气候变化主要有寒冷与温暖的交替出现。

在上古时期,气温明显偏冷,特别是在北方地区,有时甚至出现了冰期。

在此期间,部分古代王朝的兴衰与气候变化有一定的关系,比如北方的东周就是在寒冷时期兴起的。

然而,在中国历史进入秦汉时期之后,气温开始逐渐回暖,进入了一个相对温暖的时期。

这一时期的气候适宜,农业生产得到了显著的发展。

然而,古代的气候变化曲线并不是完全平稳的,也存在着一些波动和剧烈的变化。

近代时期:进入了近代时期,中国的气候变化开始出现比较明显的变化。

据气象台测定的数据显示,19世纪下半叶以来,中国的气温呈现出逐渐升高的趋势,尤其是20世纪的上半叶,中国的气温上升速度更为迅猛。

这种气温上升现象可能与工业化和城市化进程的加速有一定的关系。

随着人类活动的增加,大量工业废气和汽车尾气的排放,导致大气中温室气体含量增加。

这些温室气体通过吸收地球表面辐射,使得地表温度升高。

因此,近代中国气温升高的曲线与人类活动密切相关。

现代时期:进入了20世纪末和21世纪初,全球气候变暖成为公认的科学事实,中国也不例外。

根据国家气象台的数据,过去几十年来,中国的气温呈现出逐渐升高的趋势。

2017年,中国的平均气温较1981-2010年平均气温升高了0.9摄氏度。

这一气温变暖的曲线表明,中国的气候趋于炎热和干燥,极端天气事件也有增加的趋势。

例如,近年来中国频繁发生的高温天气、干旱、洪涝等自然灾害,都与气温的变化有一定关系。

总而言之,中国历史气温变化曲线反映了不同时期的气温变化趋势。

古代时期表现出明显的周期性,近现代时期则呈现出了气温逐渐升高的趋势。

这些气温变化的曲线与自然环境和人类活动密切相关。

随着全球气候变暖的加剧,中国的气温变化曲线将继续受到影响,并可能导致更多的极端天气事件的发生。

地球温度变化历史曲线

地球温度变化历史可以用温度曲线来表示,该曲线被称为“温度变化历史曲线”或“全球气候变化曲线”。

以下是根据科学研究得出的地球温度变化历史曲线的简化描述:

1. 史前时期(数千万年前至几千年前):地球温度波动剧烈,受到太阳辐射、火山活动、大气成分变化等因素的影响。

温度曲线显示了周期性的冰期和间冰期。

2. 最后一次冰期(距今2.6万年至1.9万年):这是地球最近一次出现大规模冰期的时期。

大部分北半球陆地被冰川覆盖。

温度曲线显示了冰期开始时的急剧降温和冰期结束后的急剧回暖。

3. 过渡期(距今1.9万年至1.1万年):这个时期是从冰期到间冰期的过渡期,气候逐渐变暖。

冰川逐渐退却,陆地面积增加。

温度曲线显示了温暖期和冷却期的波动。

4. 末次间冰期(距今1.1万年至11,500年):这个时期气温相对较暖,冰川减退,温带和亚热带地区的植被恢复。

温度曲线显示了相对稳定但波动的气候。

5. 人类文明兴起以来(约距今10,000年至今):自工业革命以来,人们对环境的影响显著增加,尤其是大规模的温室气体排放。

温度曲线显示了近代工业活动引起的温度上升趋势。

请注意,这是一个简化的描述,实际上,地球温度变化受到复

杂的地球系统相互作用的影响,包括太阳辐射,大气成分,海洋循环等等。

不同的科学研究可能会有不同的方法来重建地球温度变化曲线,并精确地研究过去的气候变化以预测未来的变化。

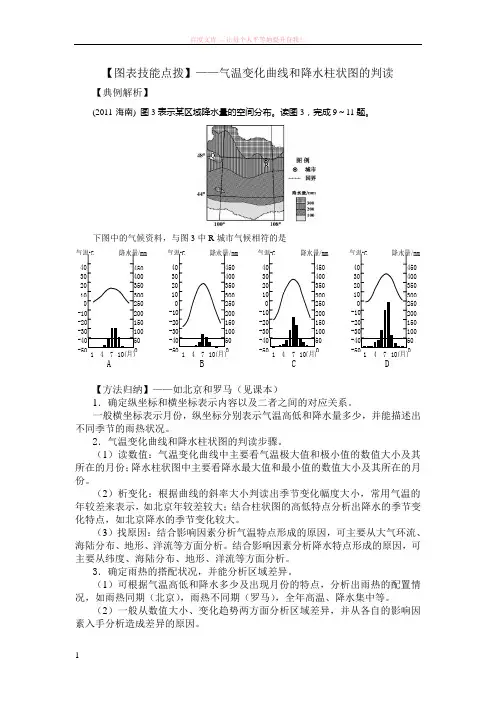

【图表技能点拨】——气温变化曲线和降水柱状图的判读【典例解析】(2011·海南) 图3表示某区域降水量的空间分布。

读图3,完成9~11题。

下图中的气候资料,与图3中R 城市气候相符的是气温 0 C降水量 /mm1 4 7 10 ( 月 ) ABCD气温 0 C 降水量 /mm-10 -20 -30 -40 -501 4 7 10 ( 月 ) 气温 0 C 降水量 /mm450400 350 300 250 200 150 100 501 4 7 10 ( 月 ) 气温 0 C 降水量 /mm450400 350 300 250 200 150 100 501 4 7 10 ( 月 )【方法归纳】——如北京和罗马(见课本) 1.确定纵坐标和横坐标表示内容以及二者之间的对应关系。

一般横坐标表示月份,纵坐标分别表示气温高低和降水量多少,并能描述出不同季节的雨热状况。

2.气温变化曲线和降水柱状图的判读步骤。

(1)读数值:气温变化曲线中主要看气温极大值和极小值的数值大小及其所在的月份;降水柱状图中主要看降水最大值和最小值的数值大小及其所在的月份。

(2)析变化:根据曲线的斜率大小判读出季节变化幅度大小,常用气温的年较差来表示,如北京年较差较大;结合柱状图的高低特点分析出降水的季节变化特点,如北京降水的季节变化较大。

(3)找原因:结合影响因素分析气温特点形成的原因,可主要从大气环流、海陆分布、地形、洋流等方面分析。

结合影响因素分析降水特点形成的原因,可主要从纬度、海陆分布、地形、洋流等方面分析。

3.确定雨热的搭配状况,并能分析区域差异。

(1)可根据气温高低和降水多少及出现月份的特点,分析出雨热的配置情况,如雨热同期(北京),雨热不同期(罗马),全年高温、降水集中等。

(2)一般从数值大小、变化趋势两方面分析区域差异,并从各自的影响因素入手分析造成差异的原因。

【思维模板】——气候特征的描述气候特征类题目一般有三种类型:一是直接描述某地(种)气候类型的特征;二是分析造成某地(种)气候特征的原因或主要影响因素;三是比较两地气候特征的差异,但无论是哪一种类型,一定要注意从气温和降水两个角度考虑。

中国历史气温变化曲线介绍如下:

由于历史记录的不完整和气象科学的发展程度,中国历史气温变化曲线具有一定的不确定性。

现有研究主要依据的是史料记载、冰芯、湖泊沉积物和树木年轮等多种方法进行推断和分析,得出了如下大致的曲线:

公元前2000年至公元500年之间,中国受到季风气候的影响,主要表现为冬季冷而干燥,盛夏炎热多雨。

公元500年至公元1400年,气温持续上升,出现了“唐宋温暖时期”,这一时期的气候特点是温暖潮湿,有利于农业发展。

公元1400年代至19世纪中叶,气温逐渐降低,出现了“明清小冰期”,这一时期气候寒冷干燥,北方冰冻期长。

这一时期的气温变化曲线呈现周期性波动。

20世纪初至今,中国气温逐步回升。

其中,20世纪80年代以来,气温持续上升,全国气温年平均值比20世纪50年代末增加了0.8℃,北部和东北地区增加了1℃以上。

这一时期的气温变化曲线呈现明显的上升趋势。

总的来说,中国历史气温变化曲线在不同时期表现为完全不同的气候特点,起伏波动。

当前,中国仍面临着日益严峻的气候变化和全球变暖的挑战,需要进一步加强气象科学研究,采取有效措施应对气候变化的影响。

气温曲线图气温曲线图是一张图表,它显示了某一地区或地球上的气温变化随时间的变化情况。

气温曲线图是气象学家们用来研究气候状况和气候变化的重要工具。

气温曲线图通常由气温最低值、日最高气温和月总气温构成,它们构成了气温曲线的“最高点”、“最低点”和“中间点”。

因此,研究气温曲线图时,气象学家可以更加深入地研究一年内某个区域气温变化的特点。

气温曲线图中出现的最低气温和最高气温是由气象台用多种气象设备收集到的。

气象学家们根据气象数据,可以评估某个区域的气温变化趋势,以及气温的变化范围。

通过气温曲线图,气象学家们可以分析受到热浪、冷却、气候变暖等因素的影响,这些因素都会影响到某个区域气温的变动。

气温曲线图也有助于气象学家们对某个区域气候变化情况的分析。

比如,如果在某个区域出现了一段时间连续的高温,气象学家们可以从气温曲线图中判断,这可能是由于气候变暖或暖蠕动等环境因素所引起的,这些全球气候变化都会影响着某个区域的气温。

此外,气温曲线图还能帮助气象学家们了解某个地区冬夏天气的差别和转变趋势。

因为夏季气温更高,而冬季气温则更低,气温曲线图能够比较清楚地反映出这种差别,这有助于气象学家们更好地了解某个区域的气温变化趋势。

气温曲线图也有助于气象学家们了解某个区域冬夏季节之间的气温变化,这有助于识别整个区域经济发展以及气温变化之间的联系。

比如,某个地区如果气温不断升高,那么在长期时间内,当地的农业业务会受到影响,经济活动也会受到影响。

通过气温曲线图,气象学家们可以更加准确地了解气温在某个地区的变化,进而研究气温变化对某个地区经济活动以及社会发展的影响。

据统计,未来气温及其变化正在给全球社会带来一系列挑战,而气温曲线图作为一个重要的气象工具,有助于我们应对全球气候变化,发掘并采取有效的气候适应措施。

全球平均气温变化曲线全球平均气温是世界各地平均气温的综合表现,也是全球气候变化的重要指标。

随着近几年的全球气候变化,全球平均气温也在不断变化。

气候变化除了温度之外,在全球范围内还会导致强降水、强台风和极端天气事件的出现,研究显示,从1980年到2015年,全球平均气温上升了0.85°C。

同时,气温变化也改变了冰川等自然环境的状态,导致极端天气等现象的增多。

图1为最新的全球平均气温变化曲线,从图形中可以看出,全球气温自1950年以来,约以0.13°C的速度在上升,至2015年已达到最高点,同比2014年提高0.75°C,不仅大大超过历史上多数年份的水平,而且在这趋势之中,许多年份比前一年温度都有更大的升幅。

此外,不同地区的气温变化也有差异,总体来说,极地地区的温度变化最大,而北半球也稍有升温,比较而言,东亚地区的气温要比西亚地区略微高一点。

图1:全球平均气温变化曲线二、全球平均气温变化的主要原因全球平均气温变化的主要原因有:1、 太阳辐射:太阳的辐射是气候变化的基础,它是地球发生气候变化的原因之一,它的变化会引发气候调整,是影响气候变化的重要因素。

2、 地球自转:地球自转会使地球表面照射到的太阳辐射量发生变化,从而影响气温,如果地球自转受到太阳扰动,就可能影响气温变化。

3、有机物耗损:有机物耗损的过程会使太阳能辐射在大气中发生改变,从而影响全球平均气温变化。

4、 人为活动:人类活动产生的温室气体,如二氧化碳、甲烷和氮氧化物等,会使大气的热量拦截率增加,最终导致全球气温上升。

三、全球平均气温变化的影响全球平均气温变化会对地球气候造成的影响很大,这些影响包括:1、 气候极端化:全球气温升高会加剧气候变化,导致温度变化更加频繁,也会加剧极端天气的发生。

2、冰川融化:全球平均气温升高会使冰川融化,大量冰川水增加到海洋,增加海平面高度。

同时,这也会影响海洋生态环境,脆弱生态系统受到重创。

24小时气温曲线

气温曲线图是一种表示气温随时间变化的图表。

通过绘制气温曲线图,我们可以了解一天内不同时间段的气温变化情况。

以下是一份24小时气温曲线的示例:

在气温曲线图中,横轴表示时间,通常以小时为单位,纵轴表示气温。

通过将每天每小时的气温数据绘制在图表上,我们可以得到一条连续的曲线,该曲线反映了气温在一天内的变化趋势。

通常,气温曲线图包括最低气温、最高气温和平均气温的曲线。

最低气温曲线表示每天凌晨的气温,最高气温曲线表示每天中午的气温,平均气温曲线则表示每天气温的平均值。

通过观察气温曲线图,我们可以发现一些有趣的现象。

例如,在冬季,最低气温曲线通常较低,而最高气温曲线则相对较高,这表明一天内温差较大。

而在夏季,最低气温曲线和最高气温曲线之间的差距较小,表明一天内的温差较小。

此外,通过比较不同日期的气温曲线图,我们可以了解气候变化的情况。

例如,如果某地区的气温持续上升或下降,那么相应的气温曲线图也会呈现上升或下降的趋势。

总之,气温曲线图是一种非常有用的图表,可以帮助我们了解一天内气温的变化趋势以及气候变化的趋势。

通过绘制和分析气温曲线图,我们可以更好地了解气候变化对人类生活和环境的影响。

全球平均温度变化曲线(原创版)目录1.全球平均温度变化曲线的概述2.全球平均温度变化曲线的影响因素3.全球平均温度变化曲线的意义4.全球平均温度变化曲线的应对措施正文1.全球平均温度变化曲线的概述全球平均温度变化曲线是反映地球表面温度变化趋势的一种数据表现形式。

通过收集全球范围内的气象数据,科学家们计算出全球平均温度,并将其按时间顺序绘制成曲线,从而形成全球平均温度变化曲线。

这条曲线可以帮助我们了解地球表面温度的演变过程,分析气候变化的特点和规律。

2.全球平均温度变化曲线的影响因素全球平均温度变化曲线受多种因素影响,主要包括自然因素和人为因素。

自然因素:地球的自转、公转、地轴倾角等都会影响地球表面温度的分布。

此外,太阳活动、火山喷发等也会对地球表面温度产生影响。

人为因素:人类活动是全球平均温度变化曲线的主要影响因素。

工业革命以来,人类大量燃烧化石燃料,导致温室气体排放增加,进而引发全球气候变暖。

3.全球平均温度变化曲线的意义全球平均温度变化曲线具有重要的科学意义和实际应用价值。

科学意义:研究全球平均温度变化曲线有助于我们了解地球气候系统的演变过程,分析气候变化的原因和机制,为气候科学研究提供基础数据。

实际应用价值:全球平均温度变化曲线对政策制定、环境保护和国际合作等方面具有重要指导意义。

了解全球气候变化趋势有助于各国制定应对气候变化的政策措施,共同应对全球气候挑战。

4.全球平均温度变化曲线的应对措施针对全球平均温度变化曲线,我们需要采取一系列应对措施,减缓气候变化的影响。

(1)减少温室气体排放:各国应加强合作,共同减少化石燃料的消耗,提高能源利用效率,发展可再生能源,降低温室气体排放。

(2)保护森林资源:森林是地球上最重要的碳汇之一,保护森林资源有助于吸收大气中的二氧化碳,减缓气候变化。

(3)提高适应能力:各国应加强适应气候变化的能力建设,提高抗旱、抗涝、抗风等自然灾害的应对能力,降低气候变化对社会经济和人类生活的影响。