第三课 日本人の笑い

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

物のありかや場所などが聞ける、値段を聞ける1、場所指示代詞:ここ、そこ、あそこ、どこ単語:学校(がっこう)、デパート、会社(かいしゃ)、病院(びょういん)、銀行(ぎんこう)、教室(きょうしつ)、食堂(しょくどう)、部屋(へや)トイレ、受付(うけつけ)、ロビー、スーパー①ここは学校です。

ここは~~~です。

そこは~~~です。

あそこは~~~です。

例文:デパートここはデパートです。

会社そこは会社です。

病院あそこは病院です。

②ここは学校ではありません。

ここ(そこ、あそこ)は~~~ではありません。

例文:銀行(病院)ここは銀行ではありません。

病院です。

③ここは学校ですか。

(病院)はい、そこは学校です。

いいえ、そこは学校ではありません。

病院です。

会話:T:こんにちは。

S:こんにちは。

T:すみません、ここは学校ですか。

S:はい、そこは学校です。

T:あそこは食堂ですか。

S:いいえ、あそこは食堂ではありません。

スーパーです。

T:どうも。

2、どこ(疑問詞)①学校はここです。

~~~はここです。

~~~はそこです。

~~~はあそこです。

②学校はここではありません。

~~~はここ(そこ、あそこ)ではありません。

③学校はどこですか。

(学校は)ここです。

そこです。

あそこです。

会話:T:こんにちは。

S:こんにちは。

T:すみません、ここは学校ですか。

S:はい、そこは学校です。

T:あそこは食堂ですか。

S:いいえ、あそこは食堂ではありません。

スーパーです。

T:食堂はどこですか。

S:食堂はそこです。

3、こちら、そちら、あちら、どちら李さん田中さんスミスさん張さん会社員医者銀行員留学生中国日本アメリカ韓国IMCさくら病院アップル(銀行)東京大学①例文:会社はどちらですか。

→→会社はIMCです。

病院はどちらですか。

→→病院はさくら病院です。

会話:T:こんにちは。

S:こんにちは。

T:Sさんは会社員ですか。

S:はい、そうです。

会社員です。

T:Sさんの会社はどちらですか。

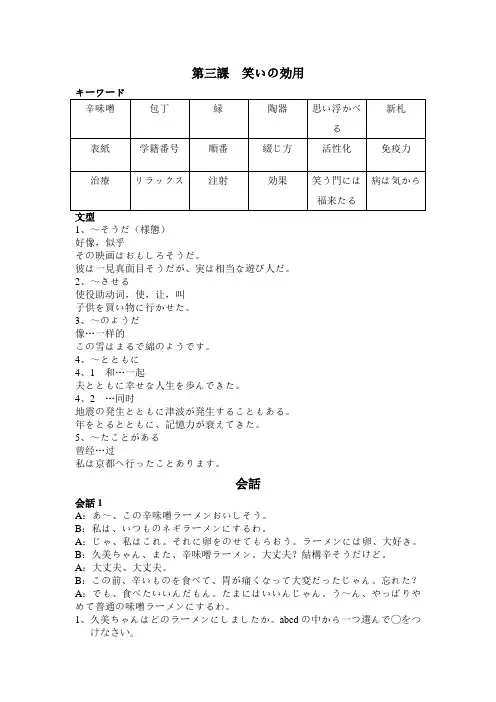

第三課笑いの効用1、~そうだ(様態)好像,似乎その映画はおもしろそうだ。

彼は一見真面目そうだが、実は相当な遊び人だ。

2、~させる使役助动词,使,让,叫子供を買い物に行かせた。

3、~のようだ像…一样的この雪はまるで綿のようです。

4、~とともに4、1和…一起夫とともに幸せな人生を歩んできた。

4、2…同时地震の発生とともに津波が発生することもある。

年をとるとともに、記憶力が衰えてきた。

5、~たことがある曾经…过私は京都へ行ったことあります。

会話会話1A:あ~、この辛味噌ラーメンおいしそう。

B:私は、いつものネギラーメンにするわ。

A:じゃ、私はこれ。

それに卵をのせてもらおう。

ラーメンには卵、大好き。

B:久美ちゃん、また、辛味噌ラーメン。

大丈夫?結構辛そうだけど。

A:大丈夫、大丈夫。

B:この前、辛いものを食べて、胃が痛くなって大変だったじゃん。

忘れた?A:でも、食べたいいんだもん。

たまにはいいんじゃん。

う~ん、やっぱりやめて普通の味噌ラーメンにするわ。

1、久美ちゃんはどのラーメンにしましたか。

abcdの中から一つ選んで◯をつけなさい。

2、もう一度テープを聞いて、会話の内容と合っているものをabcdの中から一つ選んで◯をつけなさい。

a、久美ちゃんは辛いものが好きではありません。

b、久美ちゃんは辛いものをよく食べます。

c、久美ちゃんは、辛いものを食べて、胃が痛くなったことがあります。

d、久美ちゃんは、辛いものを食べると、お腹が痛くなります。

会話2A:ねえ、来週、久美ちゃんの結婚式なんだけど、お祝いは、何を送ればいい?B:そうね、うーん、使えるようなものがいいね。

ただし、包丁や鋏のようなものはよくないよ。

A:何で?B:「縁を切る」ことを考えさせるから。

A:なるほど。

B:後、ガラス製品や陶器などのような割れやすいものもだめよ。

「仲が割る」ことを思い浮かべさせるから。

A:へえ。

なかなか面白いね。

では、お金なんかはどう?B:もちろんいいわよ。

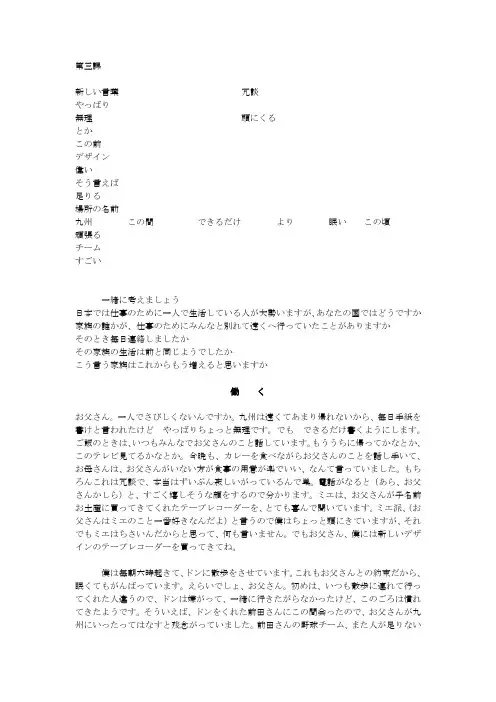

第三課新しい言葉冗談やっばり無理頭にくるとかこの前デザイン偉いそう言えば足りる場所の名前九州この間できるだけより眠いこの頃頑張るチームすごい一緒に考えましょう日本では仕事のために一人で生活している人が大勢いますが、あなたの国ではどうですか家族の誰かが、仕事のためにみんなと別れて遠くへ行っていたことがありますかそのとき毎日連絡しましたかその家族の生活は前と同じようでしたかこう言う家族はこれからもう増えると思いますか働くお父さん。

一人でさびしくないんですか。

九州は遠くてあまり帰れないから、毎日手紙を書けと言われたけどやっばりちょっと無理です。

でもできるだけ書くようにします。

ご飯のときは、いつもみんなでお父さんのこと話しています。

もううちに帰ってかなとか、このテレビ見てるかなとか。

今晩も、カレーを食べながらお父さんのことを話し手いて、お母さんは、お父さんがいない方が食事の用意が楽でいい、なんて言っていました。

もちろんこれは冗談で、本当はずいぶん寂しいがっているんで巣。

電話がなると(あら、お父さんかしら)と、すごく嬉しそうな顔をするので分かります。

ミエは、お父さんが子名前お土産に買ってきてくれたテープレコーダーを、とても喜んで聞いています。

ミエ派、(お父さんはミエのこと一番好きなんだよ)と言うので僕はちょっと頭にきていますが、それでもミエはちさいんだからと思って、何も言いません。

でもお父さん、僕には新しいデザインのテープレコーダーを買ってきてね。

僕は毎朝六時起きて、ドンに散歩をさせています。

これもお父さんとの約束だから、眠くてもがんばっています。

えらいでしょ、お父さん。

初めは、いつも散歩に連れて行ってくれた人違うので、ドンは嫌がって、一緒に行きたがらなかったけど、このごろは慣れてきたようです。

そういえば、ドンをくれた前田さんにこの間会ったので、お父さんが九州にいったってはなすと残念がっていました。

前田さんの野球チーム、また人が足りないそうです。

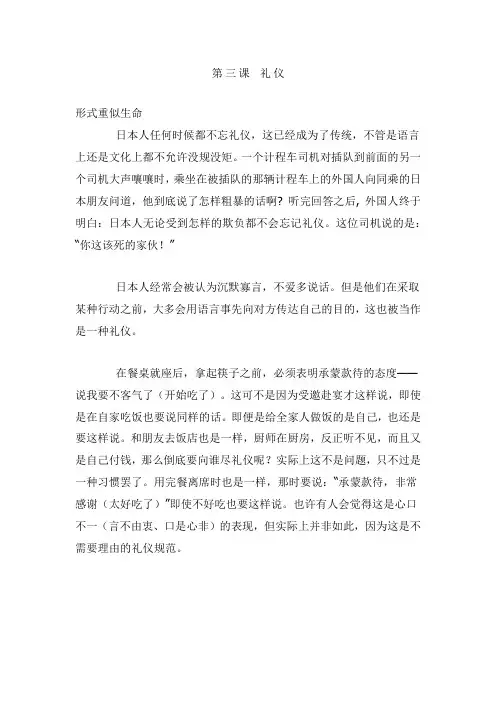

第三课礼仪形式重似生命日本人任何时候都不忘礼仪,这已经成为了传统,不管是语言上还是文化上都不允许没规没矩。

一个计程车司机对插队到前面的另一个司机大声嚷嚷时,乘坐在被插队的那辆计程车上的外国人向同乘的日本朋友问道,他到底说了怎样粗暴的话啊? 听完回答之后, 外国人终于明白:日本人无论受到怎样的欺负都不会忘记礼仪。

这位司机说的是:“你这该死的家伙!”日本人经常会被认为沉默寡言,不爱多说话。

但是他们在采取某种行动之前,大多会用语言事先向对方传达自己的目的,这也被当作是一种礼仪。

在餐桌就座后,拿起筷子之前,必须表明承蒙款待的态度——说我要不客气了(开始吃了)。

这可不是因为受邀赴宴才这样说,即使是在自家吃饭也要说同样的话。

即便是给全家人做饭的是自己,也还是要这样说。

和朋友去饭店也是一样,厨师在厨房,反正听不见,而且又是自己付钱,那么倒底要向谁尽礼仪呢?实际上这不是问题,只不过是一种习惯罢了。

用完餐离席时也是一样,那时要说:“承蒙款待,非常感谢(太好吃了)”即使不好吃也要这样说。

也许有人会觉得这是心口不一(言不由衷、口是心非)的表现,但实际上并非如此,因为这是不需要理由的礼仪规范。

去别人家拜访时也是有规矩的,如果是去办公室的话,即使是该办公室的主人约定的会见,也要对自己的贸然打扰而道歉,说“打扰您了!”“我回来了!”这句话并不是大声向没有出门迎接的夫人喊叫的语言,开完会回来时会说,从学校回来时也会对母亲说。

同样,“我走了”这句话即使在你非常明确要出门时,也要特意说一声。

透过修辞看本意(品读修辞背后的含义)日本人的彬彬有礼由各种各样方式表现出来,去裸泡露天温泉时,唯一能够表现出他们彬彬有礼的就是一块小小的浴巾。

因为只有抹布大小,所以要想遮住全身免得被好事者窥探是不可能的。

所有人在温泉里都只是露出头来,和周围的浴客们兴致盎然地快乐交谈。

大多数都是头顶一块叠得方方正正的毛巾。

虽然不知是否有遮盖的必要,但作为礼貌的象征就蒙住那么一块小天地。

《日本人不知道的日本语》第三课笔记日本花牌探秘「何これ?」「トランプ?」「花札って言うの。

」(4:12)“这是啥?”“扑克牌?”“这叫花牌。

”所谓的花札(はなふだ),也叫花纸牌,是日本独有的一种纸牌游戏。

由于其规则简单,花色漂亮,所以受到了人们的喜爱。

据传,花牌起源于安土桃山时代,直到江户后期才最终定型成为现在的样子。

现在玩的花牌的图案是18世纪日本江户时代的浮世绘风格。

花牌共48张牌,每4张构成一个月,共12个月。

这48张牌有可谓日本文化的缩小版,不仅描写了日本世风、祭祀、各种节日、仪式、风俗,甚至隐含了教育寓意。

玩花牌,不仅是在做游戏,也是在了解日本文化。

下面是日本花牌12个月的阴历名字以及每个月的象征。

原来12个月份还可以有这么美的叫法~1月:睦月(むつき)。

象征松与鹤,“鹤”代表了一年之初祈祷家族的健康长寿。

“松”是“门松”(かどまつ),日本人在一年的第一个星期,用松树枝装饰自己家的玄关,以此迎接祖神和洪福。

2月:如月(きさらぎ)。

象征梅与莺,出现梅花是因为2月份开始日本许多地方都要在梅花公园举行梅花祭。

喜鹊则是日本人十分喜爱的鸟类,东京甚至还有个地方叫“莺谷”。

3月:弥生(やよい)。

象征樱与幕,樱花在3月开始盛开,“幕”是布幔,常在人们斟酒赏花时用。

4月:卯月(うづき)。

象征藤与燕,每年四月,日本都要举行藤树祭,藤树在诗语中象征夏天,燕子则是日本人十分喜爱的鸟类。

5月:皋月(さつき)。

象征菖蒲与八桥,菖蒲象征夏天,是一种观赏植物,而“八桥”则是一种为方便赏花而架设的小木桥。

6月:水無月(みなづき)。

象征牡丹与蝶,牡丹不但是表现夏季的诗语,而且还象征着高贵,所以很多日本人的家徽中都能看到牡丹的踪影;而蝴蝶和花同时出现,这是东方文化的惯例。

7月:文月(ふみづき)。

象征萩与猪,“萩”就是胡枝子,日本的秋天七草之一,出现“猪”则是因为7月是捕猎野猪的季节。

8月:葉月(はづき)。

象征月与雁,8月是赏月的好时节,同时也是大雁迁徙的月份。

日本人的“微笑”作者:李凌飞来源:《北方文学》2017年第32期摘要:“微笑”作为一种非语言交际行为,是我们理解日本文化特征的关键。

本文拟从5个方面分析“日本人”微笑的含义,在此基础上结合日本文化历史背景,分析日本人选择“微笑”的原因。

关键词:非语言交际行为;微笑;含义;文化要因日本被称为“微笑王国”,日本人一般不会放声哭泣,同时也很少放声大笑。

无论是开心时,还是遭受挫折时都会含蓄地微笑,经常引起外国人的误解。

旅日作家小泉八云被日本人的微笑吸引,提出了“Japanese Smile”的概念。

可见,“微笑”是理解日本文化的一个关键。

国内有一些先行研究,但是缺少对“微笑”的分类以及文化根源的探讨。

本文拟在先行研究的基础上,系统分析日本人“微笑”的含义及选择微笑的原因。

目的在于让外国人更好地理解日本人的微笑,以便促进跨文化交际的发展。

一、表示致意的微笑微笑最基本的一个功能是向对方致意,起到打招呼的功能。

施晖曾对日本人寒暄时伴随的身体语言做过调查。

调查结果表明:日本人在路上打招呼时,使用最频繁的身势语是点头,其次是招手和微笑[1]74。

微笑表示致意的功能在大多数国家都是通用的,中国人打招呼时也喜欢使用微笑这一身体语言,且有很高的定型性特点[1]74。

有趣的是,也有地区是通过哭泣表达喜悦之情的,例如居住在英国西海岸小岛上的祖芬格族每逢佳节时都会聚在一起,嚎啕大哭[2]85。

二、表示自制的微笑日语中有「顔で笑って、心でなく」这个谚语,意思是看似在微笑,其实内心在抽泣。

芥川龙之介在小说《手绢》中提到了这种微笑。

一位丧子的母亲去拜访儿子生前的教授时,微笑着传到了儿子去世的事,教授对此感到十分困惑。

但是当教授弯腰去捡落在地上的团扇时有了新的发现;“那时先生的目光偶然落在妇人的膝盖上。

膝盖上放着握着手绢的手。

当然仅仅这样,倒算不上是什么发现。

然而,先生同时注意到妇人的手在激烈地颤抖着。

他还注意到两手一边在颤抖着,一边可能是由于在强烈抑制着感情的缘故,紧紧握着手绢,只差没撕碎了。

日本人の笑い————狂言(日本人的笑——狂言)

啊,真累啊。

我躺在沙发上,打开电视。

电视里喜剧演员正在说些无聊荒诞的话题。

无意中听着听着,不知何时竟被逗乐了,不一会便捧腹大笑起来。

当笑声停下时,才发现,啊,太不可思议了,疲惫感竟然完全消除了。

我想有过这种经历的人应该很多吧。

笑使我们身心得到放松。

无聊的人生莫过于没有笑声的人生。

人们常说日本人缺乏表情,性格阴郁等等。

但其实日本人也是很喜欢笑的国民,长期以来我们日本人非常重视笑的文化。

眼下“漫才”和“落语”表演等艺术很受欢迎,其实最古老的喜剧表演艺术当属“狂言”。

据说,“狂言”原本是在8世纪从近邻中国传到我国的,经过漫长岁月的积累,在14世纪左右形成了独特的“狂言”艺术。

“狂言”是运用当时口语化的语言和装扮,创造出滑稽效果的一种戏剧,与“能”一起上演。

“能”以歌、舞为主体,华丽而庄重,正因此不可否认它严肃而略显死板的一面。

因此,为了能让观众休息一下,在两场“能”表演的间歇插入一段滑稽逗人轻松活泼的表演。

这种表演艺术就是“狂言”。

狂言与其说是在舞台上供人观赏的艺术,不如说是演员在舞台上直接面对观众说唱的艺术。

如果演员有丰富的表现力,那么就算语言不通,观众也能够充分领会。

尽管如此,狂言还是比其他传统艺术如歌舞伎、文乐、能。

更晚一步被介绍到海外。

被介绍到海外去的时间大概是30年前。

然而最近这种古典艺术作为日本人笑的本源,在美国开始受到关注。

前几天NHK国际广播中报道了哥伦比亚大学一位美国女生写的一篇关于狂言的博士论文,其中说了这样一段耐人寻味的话。

“如果是欧美戏剧的话,正面人物和反面人物自始致终都表现的针锋相对,然而狂言却并非如此。

正面人物、反面人物,主任和仆人,无论怎样吵,结局似乎都会握手言和。

”

我认为这是理解了日本人的本质的很有意思的看法。

在狂言中,即使是描写争斗的场面,也不会彻底将对手逼上绝路。

争吵过后一定会以圆满的结局收场。

这样的世界被称为“和乐”,用英语来说,正相当于“握手言和”。

狂言的登场人物通常是一个稍显迟钝的老爷和一两个家仆。

但主角并不是老

爷,而是老仆人“太郎冠者”。

“太郎冠者”是个乐天派,偶尔有点狡猾,也富于机智。

虽然是身份是始终要听命于老爷的家仆,但实际上却是按照自己的想法将老爷弄得团团转。

我们从“太郎冠者”的生活方式中可以看出,封建社会的普通百姓并不屈服于来自上层阶级的压迫,而是十分积极乐观地追求生活。

我认为想要了解日本人的心理,多观看狂言这种根植于普通百姓的笑的艺术不失为一条捷径。

如果狂言在海外得到进一步推广,被理解的话,那么日本与其他国家之间的经济摩擦、文化摩擦也会逐渐减少吧。