医疗机构设置基本标准

- 格式:docx

- 大小:14.27 KB

- 文档页数:7

各类医疗机构设置基本标准及管理一、机构设置基本标准各类医疗机构应当具备以下基本标准:1. 场地:具备适宜的场地,如医院、诊所、卫生所等,场地面积和布局应当满足医疗业务需求。

2. 设施:具备相应的医疗设施,如诊疗室、治疗室、手术室、药房等,设施应当符合卫生行政部门的相关规定。

3. 人员:具备合格的医护人员,如医生、护士、药师等,人员数量和专业应当与医疗机构规模和业务需求相适应。

4. 制度:建立健全的医疗管理制度,如医疗质量安全管理制度、感染控制制度等,制度应当符合国家相关法律法规和标准。

二、机构管理要求各类医疗机构应当遵循以下管理要求:1. 依法依规:遵守国家相关法律法规和标准,确保医疗机构的合法性和规范性。

2. 建立健全各项制度:建立完善的医疗管理制度,确保医疗质量和安全。

3. 加强人员管理:加强医护人员的管理,建立健全的培训和教育机制,提高医护人员的业务水平和职业道德。

4. 强化医疗设备管理:加强医疗设备的管理和维护,确保设备的正常运转和安全性。

5. 保障服务质量:建立健全的服务质量管理体系,不断提高医疗服务水平,保障患者权益。

三、医护人员要求各类医疗机构应当具备合格的医护人员,医护人员应当具备以下要求:1. 具备相应的医学知识和技能,能够胜任所从事的医疗工作。

2. 具备相应的学历和职称,符合国家相关规定。

3. 接受过系统的医学教育和培训,具备较高的职业道德和业务素质。

4. 熟悉并遵守国家相关法律法规和标准,能够承担相应的法律责任。

四、医疗设备要求各类医疗机构应当具备相应的医疗设备,医疗设备应当符合以下要求:1. 符合国家相关标准和规定,满足医疗业务需求。

2. 设备性能良好,能够保证医疗质量和安全。

3. 设备使用和维护方便,能够提高工作效率。

4. 设备更新及时,能够适应医学技术的发展和需求。

五、服务质量与安全要求各类医疗机构应当注重提高医疗服务质量,保障患者安全,应当遵循以下要求:1. 建立健全的服务质量管理体系,不断提高医疗服务水平。

内设医疗机构的基本标准包括以下几个方面:

1.机构设置标准:医疗机构的设立应符合国家规定的人口密度和医疗资源要求,根据不同地区人口规模和医疗需求,合理进行医疗机构的分类和分

级设置。

同时,医疗机构的设立应根据覆盖范围和服务对象的不同,合理选择机构的规模和级别,例如综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等。

2.基础设施标准:医疗机构应具备齐全的医疗设备和设施,满足医疗卫生服务的需求。

设备应具备国家规定的质量标准,并进行定期维护和检修。

医疗机构还应设置合理的空间布局和功能分区,符合医疗服务流程和工作流程,确保医疗人员的工作效率和患者的就诊体验。

此外,医疗机构应建立健全的信息系统,实现医疗信息的共享和管理,提高医疗服务的效率和质量。

3.人员配备标准:医疗机构应有与其开展的业务相适应的经费、设施、设备和专业卫生技术人员。

医务人员应具备相应的资质和证书,并定期进行

培训和考核,以确保医疗服务的质量和安全。

4.管理运营标准:医疗机构应建立完善的规章制度,包括医疗管理、护理管理、感染控制、药品管理等方面。

同时,医疗机构应能独立承担民事责

任,确保医疗服务的法律合规性。

以上只是内设医疗机构的基本标准,实际运营过程中还需符合国家及地方的相关法律法规和标准要求。

2023医疗机构基本标准

2023年医疗机构基本标准因不同的医疗机构类型而有所不同,以下仅供参考,请查询国家卫健委官网或咨询当地卫健委工作人员获取详细信息。

1.门诊部基本标准:至少设有急诊室、内科、外科为必设科室。

妇科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科为选设科室。

医技科室至少设有药房、化验室、X光室、治疗室、处置室、消毒供应室。

2.房屋:建筑面积不少于600M2。

3.科室设置:临床科室至少设有急诊室、内科、外科为必设科室;医技科室必设药房、化验室、X光室治疗室、处置室、消毒供应室。

4.人员:负责人必须具备执业医疗资格;人员编制至少配备有临床科室负责人1人、医技科室负责人1人。

5.设备:应配备有基本设备及有与开展的诊疗科目相应的其它设备。

6.制定并张挂各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程和防范、处理医疗事故的预案。

7.注册资金到位。

总之。

医疗机构的基本标准因具体类型和规定而异,建议查询国家卫健委官网或咨询当地卫健委工作人员获取最新和详细的标准。

制定:审核:批准:。

医疗机构设置基本标准一、机构设置标准:1.医疗机构的设立应符合国家规定的人口密度和医疗资源要求。

根据不同地区人口规模和医疗需求,合理进行医疗机构的分类和分级设置。

2.医疗机构的设立应根据覆盖范围和服务对象的不同,合理选择机构的规模和级别,包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等。

3.医疗机构的设立应遵循“规划先行、科学合理、适应需求、提高效益”的原则,避免盲目扩大规模和冗员。

二、基础设施标准:1.医疗机构应具备齐全的医疗设备和设施,满足医疗卫生服务的需求。

设备应具备国家规定的质量标准,并进行定期维护和检修。

2.医疗机构应设置合理的空间布局和功能分区,符合医疗服务流程和工作流程,确保医疗人员的工作效率和患者的就诊体验。

3.医疗机构应建立健全的信息系统,实现医疗信息的共享和管理,提高医疗服务的效率和质量。

三、人员配备标准:1.医疗机构应设置合理的人员配备,包括医生、护士、技术人员等。

不同级别的医疗机构应根据服务对象和规模设立相应的岗位和职业水平要求。

2.医疗机构应建立专业化的人才培养和继续教育体系,提高医疗人员的综合素质和专业水平。

3.医疗机构应建立科学的考核和激励机制,激发医疗人员的工作积极性和创造性。

四、服务质量标准:1.医疗机构应建立健全的质量管理体系,确保医疗服务的安全、有效和可靠。

包括医疗行为规范、临床路径管理、药品管理等方面。

2.医疗机构应建立健全的投诉和反馈机制,及时解决患者的问题和需求。

3.医疗机构应积极开展健康宣教和疾病预防工作,提高人民群众的健康素养和生活质量。

以上是医疗机构设置基本标准的主要内容。

医疗机构应根据标准要求,不断完善和提高医疗服务的质量和水平,为人民群众提供安全、高效、优质的医疗服务。

同时,相关部门和机构应加强监督和管理,确保医疗机构的合法性、规范性和可行性。

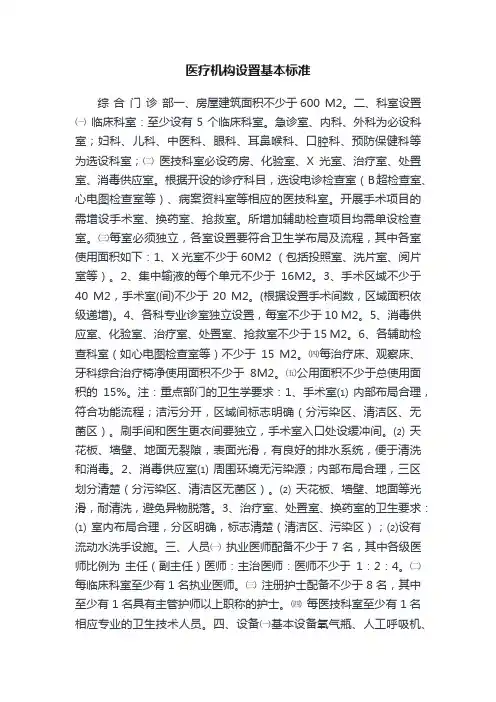

医疗机构设置基本标准综合门诊部一、房屋建筑面积不少于600 M2。

二、科室设置㈠临床科室:至少设有5个临床科室。

急诊室、内科、外科为必设科室;妇科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科等为选设科室;㈡医技科室必设药房、化验室、X光室、治疗室、处置室、消毒供应室。

根据开设的诊疗科目,选设电诊检查室(B超检查室、心电图检查室等)、病案资料室等相应的医技科室。

开展手术项目的需增设手术室、换药室、抢救室。

所增加辅助检查项目均需单设检查室。

㈢每室必须独立,各室设置要符合卫生学布局及流程,其中各室使用面积如下:1、X光室不少于60M2 (包括投照室、洗片室、阅片室等)。

2、集中输液的每个单元不少于16M2。

3、手术区域不少于40 M2,手术室(间)不少于20 M2。

(根据设置手术间数,区域面积依级递增)。

4、各科专业诊室独立设置,每室不少于10 M2。

5、消毒供应室、化验室、治疗室、处置室、抢救室不少于15 M2。

6、各辅助检查科室(如心电图检查室等)不少于15 M2。

㈣每治疗床、观察床、牙科综合治疗椅净使用面积不少于8M2。

㈤公用面积不少于总使用面积的15%。

注:重点部门的卫生学要求:1、手术室⑴ 内部布局合理,符合功能流程;洁污分开,区域间标志明确(分污染区、清洁区、无菌区)。

刷手间和医生更衣间要独立,手术室入口处设缓冲间。

⑵ 天花板、墙壁、地面无裂隙,表面光滑,有良好的排水系统,便于清洗和消毒。

2、消毒供应室⑴周围环境无污染源;内部布局合理,三区划分清楚(分污染区、清洁区无菌区)。

⑵ 天花板、墙壁、地面等光滑,耐清洗,避免异物脱落。

3、治疗室、处置室、换药室的卫生要求:⑴ 室内布局合理,分区明确,标志清楚(清洁区、污染区);⑵设有流动水洗手设施。

三、人员㈠执业医师配备不少于7名,其中各级医师比例为主任(副主任)医师:主治医师:医师不少于1:2:4。

㈡每临床科室至少有1名执业医师。

㈢注册护士配备不少于8名,其中至少有1名具有主管护师以上职称的护士。

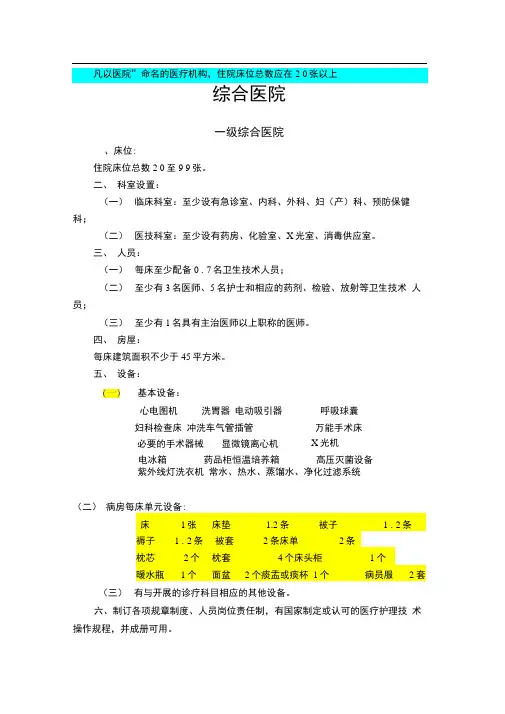

凡以“医院”命名的医疗机构,住院床位总数应在20张以上。

综合医院一级综合医院一、床位:住院床位总数20至99张。

二、科室设置:(一)临床科室:至少设有急诊室、内科、外科、妇(产)科、预防保健科;(二)医技科室:至少设有药房、化验室、X光室、消毒供应室。

三、人员:(一)每床至少配备0.7名卫生技术人员;(二)至少有3名医师、5名护士和相应的药剂、检验、放射等卫生技术人员;(三)至少有1名具有主治医师以上职称的医师。

四、房屋:每床建筑面积不少于45平方米。

五、设备:(一)基本设备:心电图机洗胃器电动吸引器呼吸球囊妇科检查床冲洗车气管插管万能手术床必要的手术器械显微镜离心机X光机电冰箱药品柜恒温培养箱高压灭菌设备紫外线灯洗衣机常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统(二)病房每床单元设备:床1张床垫1.2条被子1.2条褥子1.2条被套2条床单2条枕芯2个枕套4个床头柜1个暖水瓶1个面盆2个痰盂或痰杯1个病员服2套(三)有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用。

七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。

二级综合医院一、床位:住院床位总数100至499张。

二、科室设置:科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科,其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科,皮肤科可并入内科或外科,附近已有传染病医院的,根据当地《医疗机构设置规划》可不设传染科;(二)医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库(可与检验科合设)、理疗科、消毒供应室、病案室。

三、人员:(一)每床至少配备0.88名卫生技术人员;(二)每床至少配备0.4名护士;(三)至少有3名具有副主任医师以上职称的医师;(四)各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师。

四、房屋:(一)每床建筑面积不少于45平方米;(二)病房每床净使用面积不少于5平方米;(三)日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

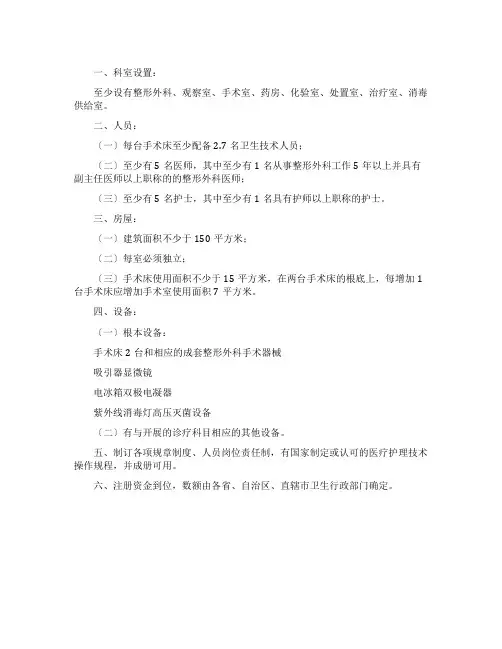

一、科室设置:

至少设有整形外科、观察室、手术室、药房、化验室、处置室、治疗室、消毒供给室。

二、人员:

〔一〕每台手术床至少配备2.7名卫生技术人员;

〔二〕至少有5名医师,其中至少有1名从事整形外科工作5年以上并具有副主任医师以上职称的的整形外科医师;

〔三〕至少有5名护士,其中至少有1名具有护师以上职称的护士。

三、房屋:

〔一〕建筑面积不少于150平方米;

〔二〕每室必须独立;

〔三〕手术床使用面积不少于15平方米,在两台手术床的根底上,每增加1台手术床应增加手术室使用面积7平方米。

四、设备:

〔一〕根本设备:

手术床2台和相应的成套整形外科手术器械

吸引器显微镜

电冰箱双极电凝器

紫外线消毒灯高压灭菌设备

〔二〕有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

五、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用。

六、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。

凡以医院”命名的医疗机构,住院床位总数应在2 0张以上综合医院一级综合医院、床位:住院床位总数2 0至9 9张。

二、 科室设置:(一) 临床科室:至少设有急诊室、内科、外科、妇(产)科、预防保健 科;(二) 医技科室:至少设有药房、化验室、X 光室、消毒供应室。

三、 人员:(一) 每床至少配备0 . 7名卫生技术人员;(二) 至少有3名医师、5名护士和相应的药剂、检验、放射等卫生技术 人员;(三) 至少有1名具有主治医师以上职称的医师。

四、 房屋:每床建筑面积不少于45平方米。

五、 设备:基本设备: 心电图机洗胃器 电动吸引器呼吸球囊 妇科检查床 冲洗车气管插管 万能手术床紫外线灯洗衣机 常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统(二) 病房每床单元设备:床 1张 床垫 1.2条 被子1 . 2条褥子 1 . 2条 被套 2条床单2条枕芯2个 枕套 4个床头柜1个暖水瓶 1个面盆 2个痰盂或痰杯 1个病员服2套(三) 有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技 术操作规程,并成册可用。

必要的手术器械显微镜离心机电冰箱 药品柜恒温培养箱 X 光机高压灭菌设备七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定二级综合医院一、床位:住院床位总数10 0至4 9 9张。

二、科室设置:(一)临床科室:至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科,其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科,皮肤科可并入内科或外科,附近已有传染病医院的,根据当地《医疗机构设置规划》可不设传染科;(二)医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库(可与检验科合设)、理疗科、消毒供应室、病案室。

三、人员:(一)每床至少配备0 . 8 8名卫生技术人员;(二)每床至少配备0 . 4名护士;(三)至少有3名具有副主任医师以上职称的医师;(四)各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师。

医疗机构基本标准一、设置批准与名称医疗机构的设立必须遵循国家相关法律法规,并获得卫生健康行政部门的批准。

机构名称应当准确反映其性质、级别和诊疗范围,不得误导患者或公众。

未经批准,任何单位和个人不得擅自设立医疗机构或变更机构名称。

二、组织机构与场所医疗机构应具备健全的组织机构,明确各部门职责和权限,形成科学的管理体系。

场所设置应符合卫生学要求,确保诊疗环境的安全、舒适与卫生。

医疗场所应布局合理,标识清晰,方便患者就医。

三、经费设施与设备医疗机构应具备稳定的经费来源,确保正常运营和持续发展。

设施和设备应符合国家相关标准和规定,满足医疗服务的需要。

医疗机构应定期维护和更新设施设备,确保其处于良好状态。

四、专业技术人员医疗机构应配备具备相应资质和能力的专业技术人员,包括医师、护士、药师、技师等。

专业技术人员应遵守职业道德,规范执业行为,不断提升业务水平和服务质量。

五、规章制度与操作医疗机构应建立完善的规章制度和操作规程,明确医疗服务的流程和标准,规范医疗行为。

医疗机构应定期对规章制度和操作规程进行审查和更新,确保其符合法律法规和医疗实践的要求。

六、民事责任承担医疗机构应依法承担民事责任,对因医疗行为给患者造成的人身损害或财产损失承担赔偿责任。

医疗机构应建立医疗纠纷处理机制,及时处理和解决医疗纠纷,维护患者合法权益。

七、监督管理与评估卫生健康行政部门应加强对医疗机构的监督管理,确保其依法依规开展诊疗活动。

同时,应定期对医疗机构进行评估,评价其服务质量和管理水平,促进医疗机构的持续改进和发展。

八、其他相关规定除上述内容外,医疗机构还应遵守国家其他相关法律法规和规定,如药品管理、传染病防控、医疗废物处置等方面的要求。

医疗机构应不断加强自身建设,提升医疗技术水平和服务质量,为患者提供更好的医疗保障。

以上是关于医疗机构基本标准的概述,具体标准可能因不同级别、类别的医疗机构而有所差异。

因此,在实际操作中,医疗机构应结合自身实际情况,严格遵守相关法律法规和规定,确保医疗服务的合法性、安全性和有效性。

医疗机构设置基本标准

医疗机构的设置应该遵守《卫生部医疗机构设置条例》的规定,具体基本标准包括:

(1)依据设置类别,组建规范的医疗组织机构和运行管理机制,具备社会责任感、法律责任感、安全感;

(2)拥有规范的医疗机构设施基础设施,设备设施符合机构科室要求,具备一定的灭火、消防、抢险、防御和应急处理等功能;

(3)拥有合格的医护人员,拥有合格的从业人员,具备安全防护意识,对操作流程和管理办法的严格要求;

(4)拥有完善的质量管理体系,各项检验、检测设施齐备,实施质量管理程序;

(5)拥有完善的应急服务和急救预案,设置有完善的医疗费用及收费管理制度;

(6)设置有完善的医疗安全防护管理制度,并配备有合格的医疗安全防护设施。

医疗机构设置标准

1. 合理位置:医疗机构应当位于便利患者前往的位置,交通便利且区域内人口密集。

2. 设施设备:医疗机构应当配备必要的诊疗设备和药品,能够满足基本医疗服务需求。

3. 人员配置:医疗机构应当有合格的医疗人员,包括持有相关执业资格证书的医生、护士和其他医护人员。

4. 卫生环境:医疗机构应当维护清洁卫生的环境,定期对设施和设备进行维护保养,确保安全卫生。

5. 诊疗流程:医疗机构应当建立科学合理的诊疗流程,包括患者就诊、诊断治疗和随访管理等环节,确保医疗服务的质量和效率。

6. 管理制度:医疗机构应当建立健全的内部管理制度,包括医疗质量管理、医疗安全管理、信息管理等,确保医疗服务的安全和可靠性。

7. 紧急处理能力:医疗机构应当具备应对医疗紧急事件的能力和条件,包括急救设备和急救培训等。

全国医疗机构设置标准涉及多个方面,包括但不限于以下几个方面:

1.人员配备:医疗机构必须配备一定数量和比例的卫生技术人员,不同类型和级别的

医疗机构有不同的要求。

比如,床位在500张以上的综合医院,必须配备高级职称卫生技术人员至少10名,其中副高级职称至少5名。

2.设施设备:医疗机构必须具备必要的设施和设备,包括诊疗设备、治疗设备、辅助

设备等。

同时,医疗机构的建筑和布局必须符合相关卫生标准和规范。

3.科室设置:医疗机构必须设置必要的科室,包括临床科室、医技科室、行政科室等。

其中,临床科室是最基本的科室之一,必须根据医院的类型和级别合理设置。

4.管理制度:医疗机构必须建立完善的管理制度,包括医疗质量管理、护理管理、药

品管理、院感管理等。

同时,医疗机构必须遵守国家和地方的相关法律法规和政策。

总之,全国医疗机构设置标准是一个综合性的标准,涉及到多个方面。

医疗机构必须按照相关标准进行设置和管理,以确保提供安全、有效、便捷的医疗服务。

医疗机构设置标准是指为了申请设立医疗机构,需要满足的一系列基本条件和要求。

这些标准通常由当地卫生部门或相关政府部门制定和发布。

以二级医院为例,其设置标准通常包括以下几个方面:

1.床位:住院床位总数应在100至499张之间。

2.科室设置:应至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科等临床科室,以及药房、化验室、X光室等医技科室。

3.人员配备:每床至少配备0.88名卫生技术人员,每床至少配备0.4名护士,至少有3名具有副主任医师以上职称的医师,各专业科室至少有1

名具有主治医师以上职称的医师。

4.房屋设施:每床建筑面积不少于45平方米,病房每床净使用面积不少于5平方米,日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。

5.设备条件:应配备有基本设备及与开展的诊疗科目相应的其它设备。

6.规章制度:应制定并张挂各项规章制度和人员岗位责任制,包括国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,以及防范、处理医疗事故的预案。

7.注册资金:注册资金应到位。

以上是二级医院设置标准的一般要求,具体标准可能会因地区和具体政策而有所不同。

如果打算申请设立医疗机构,建议向当地卫生部门或相关政府部门咨询具体的设置标准和要求。

医疗机构基本标准包括哪些【热门下载】在我国,医疗机构的种类众多,小到诊所,大到医院。

都在为老百姓服务,力争为大家提供优质的医疗服务,但是医疗的建立是有标准的,但是大家对于最新医疗机构基本标准了解的不多,甚至根本不了解,但是在我国,医疗机构的设立标准是非常严格的。

接下来,小编将详细介绍一下具体的标准是什么。

一、最新医疗机构基本标准包括哪些(一)门诊部基本标准:1、科室设置①临床科室:至少设有5个临床科室。

急诊室、内科、外科为必设科室,妇科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科为选设科室。

②医技科室:至少设有药房、化验室、X光室、治疗室、处置室、消毒供应室。

2、人员:①负责人必须具备执业医疗资格;②至少有5名执业医师、其中1名具有副主任医师以上职称;③至少有5名执业护士,其中1名具有护师以上职称;④医技科室至少有1名相应专业的卫生技术人员。

3、房屋:①建筑面积不少于400平方米;②每室必须独立并配备紫外线灯。

4、设备:应配备有基本设备及有与开展的诊疗科目相应的其它设备。

5、制定并张挂各项规章制度、人员岗位责任制。

有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程。

制定防范、处理医疗事故的预案,并成册可用。

6、注册资金到位。

(二)西医诊所基本标准:1、设置人、主要负责人必须为同一人并具备执业医师资格。

2、设有诊室、处置室、治疗室。

3、人员:1名执业医师、1名执业护士。

4、房屋:①建筑面积不少于40平方米。

②每室必须独立,并配备紫外线灯。

5、设备:应配备有基本设备及有与开展的诊疗科目相应的其它设备。

6、制定并张挂各项规章制度、人员岗位责任制。

有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程。

制定防范医学|教育网整理、处理医疗事故的预案,并成册可用。

7、注册资金到位。

(三)中医诊所基本标准:1、设置人、主要负责人必须为同一人并具备执业医师资格;2、人员:至少有1名中医执业医师、1名中药士以上职称人员;3、房屋:建筑面积不少40平方米;4、设备:有基本设备和与开展的诊疗科目相应的设备及中医诊疗器具;5、制定并张挂各项规章制度、人员岗位责任制。

凡以“医院”命名的医疗机构,住院床位总数应在20张以上;综合医院一级综合医院一、床位:住院床位总数20至99张;二、科室设置:一临床科室:至少设有急诊室、内科、外科、妇产科、预防保健科;二医技科室:至少设有药房、化验室、X光室、消毒供应室;三、人员:一每床至少配备0.7名卫生技术人员;二至少有3名医师、5名护士和相应的药剂、检验、放射等卫生技术人员;三至少有1名具有主治医师以上职称的医师;四、房屋:每床建筑面积不少于45平方米;五、设备:一基本设备:心电图机洗胃器电动吸引器呼吸球囊妇科检查床冲洗车气管插管万能手术床必要的手术器械显微镜离心机X光机电冰箱药品柜恒温培养箱高压灭菌设备紫外线灯洗衣机常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统二病房每床单元设备:床1张床垫1.2条被子1.2条褥子1.2条被套2条床单2条枕芯2个枕套4个床头柜1个暖水瓶1个面盆2个痰盂或痰杯1个病员服2套三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定;二级综合医院一、床位:住院床位总数100至499张;二、科室设置:口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科,其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科,皮肤科可并入内科或外科,附近已有传染病医院的,根据当地医疗机构设置规划可不设传染科;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库可与检验科合设、理疗科、消毒供应室、病案室;三、人员:一每床至少配备0.88名卫生技术人员;二每床至少配备0.4名护士;三至少有3名具有副主任医师以上职称的医师;四各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师;四、房屋:一每床建筑面积不少于45平方米;二病房每床净使用面积不少于5平方米;三日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米;五、设备:一基本设备:给氧装置呼吸机电动吸引器自动洗胃机心电图机心脏除颤器胃镜心电监护仪多功能抢救床万能手术床无影灯麻醉机妇科检查床冲洗车万能产床产程监护仪婴儿保温箱裂隙灯牙科治疗椅涡轮机牙钻机银汞搅拌机显微镜电冰箱手套烘干上粉机恒温箱分析天平X光机离心机钾钠氯分析仪尿分析仪石蜡切片机B超冷冻切片机敷料柜洗衣机器械柜高压灭菌设备冲洗工具紫外线灯蒸馏器下收下送密闭车常水、热水、净化过滤系统净物存放、消毒灭菌密闭柜热源监测设备恒温箱、净化台、干燥箱二病房每床单元设备:除增加床头信号灯1台外,其他与一级综合医院相同;三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定;三级综合医院一、床位:住院床位总数500张以上;二、科室设置:口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、核医学科、理疗科可与康复科合设、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室;三、人员:一每床至少配备1.03名卫生技术人员;二每床至少配备0.4名护士;三各专业科室的主任应具有副主任医师以上职称;四临床营养师不少于2人;五工程技术人员技师、助理工程师及以上人员占卫生技术人员总数的比例不低于1%;四、房屋:一每床建筑面积不少于60平方米;二病房每床净使用面积不少于6平方米;三日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米;五、设备:一基本设备:给氧装置呼吸机电动吸引器自动洗胃机心电图机心脏除颤器心电监护仪多功能抢救床万能手术床无影灯麻醉机麻醉监护仪高频电刀移动式X光机X光机B超多普勒成象仪动态心电图机脑电图机脑血流图机血液透析器肺功能仪支气管镜食道镜胃镜十二指肠镜乙状结肠镜结肠镜直肠镜腹腔镜膀胱镜宫腔镜妇科检查床产程监护仪万能产床胎儿监护仪婴儿保温箱骨科牵引床裂隙灯牙科治疗椅涡轮机牙钻机银汞搅拌机显微镜生化分析仪紫外线分光光度计酶标分光光度计自动生化分析仪酶标分析仪尿分析仪分析天平细胞自动筛选器冲洗车电冰箱恒温箱离心机敷料柜器械柜冷冻切片机石蜡切片机高压灭菌设备蒸馏器紫外线灯手套烘干上粉机洗衣机冲洗工具下收下送密闭车常水、热水、净化过滤系统通风降温、烘干设备净物存放、消毒灭菌密闭柜热源监测设备恒温箱、净化台、干燥箱二病房每床单元设备:与二级综合医院相同;三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定;中医医院一级中医医院一、床位:住院床位总数20至79张;二、科室设置:至少设有三个中医一级临床科室和药房、化验室、X光室;三、人员:一每床至少配有0.7名卫生技术人员;二中医药人员占医药人员总数的比例不低于60%;三至少有3名中医师,1名中药士,4名护士及相应的放射、检验人员;四至少有1名具有主治医师以上职称的中医师;四、房屋:每床建筑面积不少于30平方米;五、设备:一基本设备:心电图机洗胃机呼吸球囊吸引器必备手术刀包显微镜离心机分光光度计中药煎药设备各类针具紫外线杀菌灯妇科检查台给氧装置X光机针麻仪高压灭菌设备电冰箱蒸馏水装置二病房每床单元设备:床1张被子1.2条褥子1.2条被套2条枕头2个床头柜1个床垫1.1条床单2条枕套4个病员服2套三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市中医药行政管理部门确定;二级中医医院一、床位:住院床位总数80至299张;二、科室设置:一临床科室:至少设中医内科、外科等五个以上中医一级临床科室;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科等医技科室;三、人员:一每床至少配有0.88名卫生技术人员;二中医药人员占医药人员总数的比例不低于60%;三至少有4名具有主治医师以上职称的中医师、1名中药师和相应的药剂、检验、放射等技术人员;各临床科室至少有1名中医师;四每床至少配备0.3名护士;四、房屋:每床建筑面积不少于35平方米;五、设备:一基本设备:心电图机自动洗胃机给氧装置呼吸机麻醉机电针仪手术器械手术床酸度计分析天平钾钠分析仪培养箱电冰箱干燥箱分光光度计X光机纤维胃镜结肠镜妇科检查台蒸馏水器高压灭菌设备中药煎药设备电动吸引器显微镜心脏除颤器离心机各类针具B超无影灯骨科牵引床尿分析仪紫外线杀菌灯洗衣机二病房每床单元设备:床1张被子1.2条褥子1.2条被套2条枕头2个床头柜1个床头信号灯1个床垫1.1条床单2条枕套4个病员服2套三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市中医药行政管理部门确定;三级中医医院一、床位:住院床位总数300张以上;二、科室设置:一临床科室:至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、针灸科、骨伤科、肛肠科、皮肤科、眼科、推拿科、耳鼻喉科;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、病理科、消毒供应室、营养部和相应的临床功能检查室;三、人员:一每床至少配有1.0名卫生技术人员;二中医药人员占医药人员总数的比例不低于60%;三临床科室主任必须是具有副主任医师以上职称的中医师,至少有1名具有副主任药师以上职称的中药师和相应的检验、放射等技术人员;四工程技术人员技师、助理工程师及以上人员占卫生技术人员总数的比例不低于1%;五临床营养师不少于1人;六每床至少配有0.3名护士;四、房屋:每床建筑面积不少于45平方米;五、设备:一基本设备:心电图机自动洗胃机给氧装置电动呼吸机多功能抢救床心电监护仪无影灯麻醉机麻醉监护仪手术器械萤光显微镜尿分析仪气血分析仪自动生化分析仪酶标仪电冰箱离心机分光光度计超净工作台肺功能仪X光机移动式X光机膀胱镜纤维胃镜电检眼镜裂隙灯直接喉镜动态心电图机妇科检查台骨科牵引床石腊切片机冷冻切片机高压灭菌设备各类针具药品柜人流吸引器电动吸引器B超心脏除颤器纤维结肠镜万能手术床乙状结肠镜针麻仪鼻咽镜血球计数器多普勒成象仪钾钠分析仪牙科综合治疗台恒温箱紫外线杀菌灯干燥箱电针仪分析天平中药煎药设备洗衣机二病房每床单元设备:床1张被子1.2条褥子1.2条被套2条枕头2个床头柜1个床头信号灯1个床垫1.1条床单2条枕套4个病员服2套三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市中医药行政管理部门确定;中西医结合医院一级中西医结合医院一、床位:住院床位总数20至99张;二、科室设置:一临床科室:至少设有中西医结合内科、外科与预防保健科;二至少设有中药房、西药房、化验室、X光室、消毒供应室;三、人员:一每床至少配有0.7名卫生技术人员;二中西医结合人员占医药人员总数的比例不低于50%;三至少有3名医师,5名护士,1名药剂士,1名中药剂士及相应的检验、放射人员;四至少有1名具有主治医师以上职称的中西医结合医师;四、房屋:每床建筑面积不少于35平方米;五、设备:一基本设备:心电图机自动洗胃机X光机给氧装置呼吸球囊呼吸机电针仪妇科检查台高压灭菌设备显微镜离心机紫外线杀菌灯器械柜抢救车蒸馏水装置各类针具中药煎药设备电冰箱人工洗片装置药品柜必备手术刀包吸引器二病房每床单元设备:床1张被子1.2条褥子1.2条被套2条枕芯2个床头柜1个暖水瓶1个床垫1.1条床单2条枕套4个病员服2套痰盂或痰杯1个三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市中医药行政管理部门确定;二级中西医结合医院一、床位:住院床位总数100至349张;二、科室设置:一临床科室:设有六个以上中西医结合一级临床科室;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、病理科、消毒供应室;三设立中西医结合专科或专病研究室组;三、人员:一每床至少配有0.98名卫生技术人员;二每床至少配有0.35名护士;三中西医结合人员占医药护技人员总数的比例不低于50%;四至少有3名具有副主任医师以上职称的医师,其中至少有1名副主任医师以上职称的中西医结合医师;五各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师;六至少有1名主管药师和1名中药师及相应的检验、放射等技术人员;四、房屋:每床建筑面积不少于40平方米;五、设备:一基本设备:心电图机自动洗胃机呼吸机心脏除颤器万能手术床无影灯胃肠减压器万能产床手术器械各类针具妇科检查台干燥箱电针仪涡轮机高压灭菌设备紫外线杀菌灯电冰箱离心机显微镜分光光度计分析天平尿分析仪恒温箱酸度计器械柜中药煎药设备冷热水净化系统培养箱冰冻切片机石腊切片机电动吸引器钾钠分析仪心电监护仪超声心动图机麻醉机给氧装置产程监护仪药品柜骨科牵引床蒸馏水器鼻咽镜B超牙钻机牙科治疗椅纤维胃镜X光机洗衣机二病房每床单元设备:床1张被子1.2条褥子1.2条被套2条枕芯2个床头柜1个暖水瓶1个床头信号灯1台床垫1.1条床单2条枕套4个病员服2套痰盂或痰杯1个三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市中医药行政管理部门确定;三级中西医结合医院一、床位:住院床位总数350张以上;二、科室设置:一临床科室:至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、针灸科、麻醉科、预防保健科;二医技科室:至少设有药剂科、放射科、检验科、病理科、血库、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室;三设立中西医结合专科或专病研究所室;三、人员:一每床至少配有1.1名卫生技术人员;二每床至少配有0.4名护士;三中西医结合人员占医药护技管人员总数的比例不低于60%;四各临床科室的主任必须是具有副主任医师以上职称的医师,其中至少有40%为中西医结合医师或中医师;五至少有1名具有副主任药师以上职称的药师、具有主管药师以上职称的药师和中药师各1人和相应的检验、放射等技术人员;六至少有1名临床营养师;七工程技术人员技师、助理工程师及以上人员占卫生技术人员的比例不低于1%;四、房屋:每床建筑面积不少于45平方米;五、设备:一基本设备:心电图机自动洗胃机呼吸机心脏除颤器肺功能仪万能手术床麻醉机麻醉监护仪高频电刀胃肠减压器产程监护仪手术器械骨科牵引床妇科检查台引产吸引器裂隙灯直接喉镜电针仪牙钻机高压灭菌设备X光机电冰箱钾钠分析仪萤光显微镜显微镜分光光度计分析天平尿分析仪恒温箱酸度计药品柜器械柜膀胱镜电栓眼镜移动式X光机多功能抢救床乙状结肠镜中药煎药设备冷热水净化系统培养箱多普勒成像仪纤维结肠镜石腊切片机纤维胃镜电动吸引器酶标分析仪心电监护仪超声心动图机无影灯给氧装置手术显微镜支气管镜万能产床动态心电图机各类针具牙科综合治疗台干燥箱自动生化分析仪鼻咽镜蒸馏水器涡轮机B超紫外线杀菌灯冰冻切片机离心机洗衣机二病房每床单元设备:床1张被子1.2条褥子1.2条被套2条枕芯2个床头柜1个暖水瓶1个床头信号灯1台床垫1.1条床单2条枕套4个病员服2套痰盂或痰杯1个三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市中医药行政管理部门确定;专科医院口腔医院二级口腔医院一、牙椅和床位:牙科治疗椅20至59台,住院床位总数15至49张;二、科室设置:一临床科室:至少设有口腔内科、口腔颌面外科和口腔修复科、口腔预防保健组、口腔急诊室;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病案室;三、人员:一每牙椅床至少配备1.03名卫生技术人员;二至少有2名具有副主任医师以上职称的医师;三各专业科室组至少有1名医师;四医生与护理人员之比不低于1:1.5;五修复医师与技工之比为1:1;四、房屋:一每牙科治疗椅建筑面积不少于30平方米;二诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米;三每床建筑面积不少于45平方米;四病房每床净使用面积不少于6平方米;五、设备:一基本设备:给氧装置呼吸机心电图机电动吸引器抢救床麻醉机多功能口腔综合治疗台涡轮机光敏固化灯银汞搅拌机高频铸造机中熔铸造机超声洁治器显微镜火焰光度计分析天平生化分析仪血球计数仪离心机电冰箱X光机X光牙片机敷料柜器械柜高压灭菌设备煮沸消毒锅紫外线灯洗衣机二病房每床单元设备:与二级综合医院相同;三门诊每诊椅单元设备:牙科治疗椅1台手术灯1个痰盂1个器械盘1个电动吸引器1支低速牙科切割装置1套高速牙科切割装置1套三用枪1支口腔检查器械1套病历书写柜1张医师座椅1个四有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定;三级口腔医院一、牙椅和床位:牙科治疗椅60台以上,住院床位总数50张以上;二、科室设置:一临床科室:至少设有口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、口腔急诊室;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、病理科、消毒供应室、病案室、营养室;三、人员:一每牙椅床至少配备1.03名卫生技术人员;二医师与护士之比不低于1:1.5;三各专业科室主任应具有副主任医师以上职称;四临床营养师1人;五修复医师与技工之比为1:1;六工程技术人员技师、助理工程师以上职称的人员占卫生技术人员总数的比例不低于1%;四、房屋:一每牙科治疗椅建筑面积不少于40平方米;二诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米;三每床建筑面积不少于60平方米;四病房每床净使用面积不少于6平方米;五、设备:一基本设备:给氧装置呼吸机电动吸引器心电图机心脏除颤器心电监护仪手术床麻醉机麻醉监护仪高频电刀多功能口腔综合治疗台涡轮机银汞搅拌机超声洁治器光敏固化灯配套微型骨锯光固化烤塑机铸造与烤瓷设备X光机X光牙片机口腔体腔摄片机断层摄片机超短波治疗器激光器肌松弛仪肌电图仪颌力测试仪显微镜血球计数仪分析天平紫外线分光光度计自动生化分析仪酶标分析仪尿分析仪血气分析仪恒温培养箱电冰箱离心机冷冻切片机石腊切片机敷料柜器械柜高压灭菌设备煮沸消毒锅紫外线灯蒸馏器洗衣机下收下送密封车水净化过滤装置二病房每床单元设备:与二级综合医院相同;三门诊每诊椅单元设备:与二级口腔医院相同;四有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定;注:目前我国不设一级口腔医院肿瘤医院二级肿瘤医院一、床位:住院床位总数100至399张;二、科室设置:一临床科室:至少设有肿瘤外科、肿瘤内科、放射治疗科、中医中西医结合科、急诊室;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、放射科、B超室、手术室、病理包括细胞学科、血库、消毒供应室、病案室、营养室;三、人员:一每床至少配备1.06名卫生技术人员;二每床至少配备0.4名护士,医护之比为1:1.6;三副主任医师以上职称的医师占医师总数10%以上;四至少配备1名营养士;四、房屋:一每床建筑面积不少于45平方米;二病房每床净使用面积不少于6平方米;三每床门诊面积不少于1.5平方米;五、设备:一基本设备:心电图机B超麻醉机电止血器显微镜胃镜支气管镜生化分析仪肺功能测定仪病理切片机及染色设备200mA以上X光机钴60治疗机或加速器高压灭菌设备洗衣机电冰箱二病房每床单元设备:与二级综合医院相同;三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定;三级肿瘤医院一、床位:住院床位总数400张以上;二、科室设置:一临床科室:至少设有肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤妇科、放射治疗科、中医中西医结合科、麻醉科、急诊室、预防保健科;二医技科室:至少设有药剂科、检验科、影像诊断科、内窥镜室、手术室、病理包括细胞学诊断科、输血科、核医学科、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室三、人员:一每床至少配备1.1名卫生技术人员;二每床至少配备0.4名护士,医护之比为1:1.6;三副主任医师以上职称的医师不少于医师总数的15%;四护师以上职称的护士不少于护理人员总数的30%;五至少有1名具有营养师以上职称的临床营养专业技术人员;六工程技术人员技师、助理工程师以上不少于卫生技术人员总数的1%;四、房屋:一每床建筑面积不少于60平方米;二病房每床净使用面积不少于6平方米;三每床门诊面积不少于2平方米;五、设备:一基本设备:心电图机B超电手术刀麻醉机电止血器显微镜自动生化分析仪自动血细胞计数仪500mA以上X光机模拟定位机γ—照相机同位素检查钴60治疗机直线加速器肺功能测定仪病理切片机支气管镜胃镜结肠镜膀胱镜高压灭菌设备洗衣机电冰箱二病房每床单元设备:与二级综合医院相同;三有与开展的诊疗科目相应的其他设备;六、制订各项规章制度、人员岗位责任制,有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程,并成册可用;七、注册资金到位,数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定;注:目前我国不设一级肿瘤医院儿童医院一级儿童医院一、床位:住院床位总数20至49张;二、科室设置:一临床科室:至少设有急诊室、内科、预防保健科;二医技科室:至少设有药房、化验室、X光室、消毒供应室;三、人员:一每床至少配备0.7名卫生技术人员;二每床至少配备0.25名护理人员;三至少有3名医师,其中至少有1名具有主治医师以上职称的医师;四至少有4名护士和相应的放射、药剂、检验人员;四、房屋:一每床建筑面积不少于45平方米;二病房每床净使用面积不少于5平方米;三日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米;五、设备:一基本设备:。