第二节反射活动的基本原理(1)

- 格式:ppt

- 大小:2.42 MB

- 文档页数:2

分析光的反射和折射的规律和实践活动案例物理教案引言:光是我们日常生活中非常重要的一种物理现象,对于光的反射和折射规律的理解能够帮助我们解释和预测很多现象和现象。

在物理教学中,可以通过实践活动来帮助学生更好地理解光的反射和折射规律。

本文将分析光的反射和折射的规律,并提供一个实践活动案例,旨在帮助学生更好地掌握相关知识。

一、光的反射规律1. 光的反射定义和基本原理光的反射是指当光线遇到一个界面,发生改变方向的过程。

根据反射原理,入射光线和反射光线以及垂直于界面的法线在同一平面上。

反射光的入射角等于反射角。

2. 反射规律公式根据反射规律,可以通过以下公式计算反射角:入射角 = 反射角3. 实践活动案例:反射规律的验证为了帮助学生更好地理解反射规律,可以进行以下实践活动:材料:平面镜、光源、白纸步骤:1) 将平面镜竖立在白纸上并稳固固定。

2) 将光源放置在镜子一侧,使光线射向镜子。

3) 在白纸上观察入射光线、反射光线以及法线的关系。

4) 测量入射角和反射角,并验证反射规律公式。

通过这个实践活动,学生可以直观地观察到光的反射规律,并通过测量验证公式的正确性。

二、光的折射规律1. 光的折射定义和基本原理当光线由一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。

光在两种介质之间传播时,会改变传播的方向和速度。

根据折射原理,入射光线、折射光线和法线在同一平面上,且入射角、折射角和两种介质的折射率有一定的关系。

2. 折射规律公式根据折射规律,可以通过以下公式计算折射角:n1*sin(入射角) = n2*sin(折射角)其中,n1和n2分别代表两种介质的折射率。

3. 实践活动案例:折射规律的验证为了帮助学生更好地理解折射规律,可以进行以下实践活动:材料:透明物体(如玻璃棒)、光源、白纸步骤:1) 将透明物体竖立在白纸上并固定。

2) 将光源放置在白纸一侧,使光线射向透明物体。

3) 在白纸上观察入射光线、折射光线以及法线的关系。

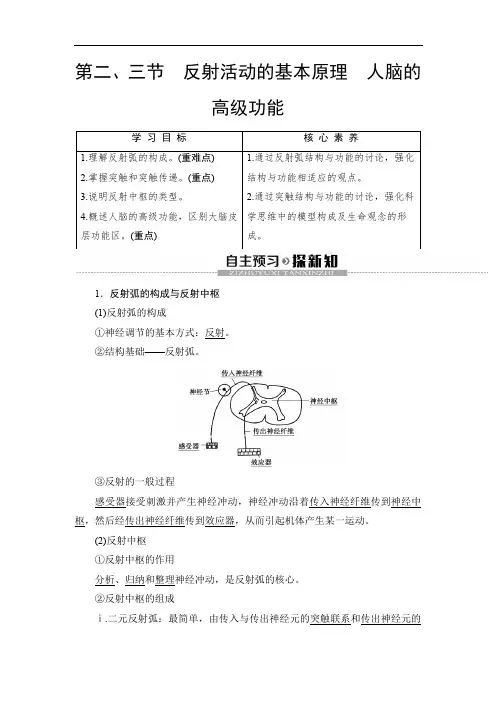

第二、三节 反射活动的基本原理 人脑的高级功能1.反射弧的构成与反射中枢 (1)反射弧的构成①神经调节的基本方式:反射。

②结构基础——反射弧。

③反射的一般过程感受器接受刺激并产生神经冲动,神经冲动沿着传入神经纤维传到神经中枢,然后经传出神经纤维传到效应器,从而引起机体产生某一运动。

(2)反射中枢 ①反射中枢的作用分析、归纳和整理神经冲动,是反射弧的核心。

②反射中枢的组成ⅰ.二元反射弧:最简单,由传入与传出神经元的突触联系和传出神经元的胞体构成,如膝跳反射的反射弧。

ⅱ.三元反射弧:在传入神经元和传出神经元之间增加了一个中间神经元,如缩手反射的反射弧。

ⅲ.具多个中间神经元的反射弧:绝大多数反射弧属于此类,中间神经元越精细复杂,反射中枢分析综合能力就越强。

2.突触和突触传递(1)结构基础突触由A突触前膜、B突触间隙、C突触后膜构成。

(2)其他结构D轴突、E线粒体、F突触小泡、G突触小体。

(3)传递过程神经冲动→轴突末梢→突触前膜对Ca2+的通透性增加→Ca2+进入突触小体内→突触小泡向突触前膜靠近→以胞吐的方式释放神经递质→神经递质经扩散到达突触后膜→神经递质与突触后膜上的受体蛋白结合→改变了突触后膜对离子的通透性,使突触后膜发生兴奋或抑制。

(4)单向传递的原因神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

3.人脑的高级功能(1)人脑高级功能的研究方法①早期方法ⅰ.研究患脑血栓、脑肿瘤和脑损伤的病人的一些表现。

ⅱ.在病人处于清醒状态下,用轻触或冷、热刺激开颅病人大脑皮层的不同区域,通过病人表述的感觉或感受等所做出的判断得出。

②现在方法电生理技术和正电子发射断层造影成像技术(PET)。

(2)人脑高级功能的皮层定位①概念人脑的最高级部位是大脑的两个半球,其中大脑皮层的功能最为强大,身体各部分的运动和感觉功能都分别由大脑皮层的特定部位完成。

反射的原理

反射的原理是在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境刺激所作出的适应性反应。

反射活动的结构基础是反射弧,包括感受器、传入神经元、神经中枢、传出神经元和效应器。

反射活动具有三个基本特征:单向传播、中枢延搁和兴奋在突触部位的传递具有“全或无”的特性。

根据反射的种类,反射可以分为条件反射和非条件反射。

非条件反射是生来就有的,在系统发育过程中形成并遗传下来,因此具有先天性。

非条件反射是直接刺激感受器而引起的,通过大脑皮质下各中枢完成的反射。

例如,初生婴儿嘴唇碰到奶头就会吮奶,人进食时,口舌黏膜遇到食物,会引起唾液分泌。

条件反射是在生活过程中适应环境变化而形成的后天性反射。

它是由信号刺激引起的,在大脑皮质的参与下形成的。

条件反射是脑的一项高级调节功能,它提高了动物和人适应环境的能力。

总之,反射是实现机能调节的基本方式,是人体生理功能的重要组成部分。

第二节条件反射理论条件反射是进化上最高级、最年轻的有机体适应环境的形式。

如果说无条件反射是某种有机体全体成员具有的比较稳定的、天生的反应,那么条件反射则是有机体后天获得的,是有机体个体生活经验积累的结果。

条件反射主要是由中枢神经系统高级部分,对高等动物和人来说主要是由大脑两半球皮层实现的。

无条件反射主要是由皮层下神经组织实现的。

自然巴甫洛夫并没有排除皮层下有形成条件反射的可能。

条件反射和无条件反射是密切联系、协同工作着的。

无条件反射不仅是条件反射形成的基础,而且也是遗传下来的先辈经验的集中表现,即遗传记忆的表现。

条件反射学说的建立最早可追溯到俄国的伊万M.谢切若夫(1829~1904),他是第一位在行为研究中以严谨的实验来取代哲学遐想和偶然观察的学者。

伊万P.巴甫洛夫(1849~1936)在此基础上进行了更深入的研究。

巴甫洛夫提出的关于机体通过中枢神经系统对作用于感受器的外界刺激发生规律性反应的学说。

它是巴甫洛夫学说的核心内容。

巴甫洛夫从反射学的原则出发,认为中枢神经系统活动的基本原则是反射。

他把反射区分为两大类,即条件反射和无条件反射。

外界动因与有机体对它的回答活动之间的固定联系称之为无条件反射,它们之间的暂时联系称为条件反射。

所以称为条件反射,是由于这种反射的建立和消退依条件为转移。

此外,巴甫洛夫还认为,条件反射是对动物有机体的发展起作用的机制之一,个体后天获得的反射可能转化为无条件反射。

条件反射和无条件反射的相对作用在动物历史发展过程中变化着。

在无脊椎动物和低等脊椎动物中,天生的神经活动形式比习得的神经活动形式占优势。

在动物进化过程中,习得的神经活动形式的比重逐渐增大,成为主导的活动形式。

而且习得的神经活动形式,条件反射也日益复杂化、完善化,成为有机体更加完善、主动地适应周围环境的工具。

有机体与周围环境的统一,也就是有机体与生活条件的适应和平衡,是巴甫洛夫的主导思想。

随着动物在进化阶梯上的上升,它所面临的生活条件日益复杂多变。

第二册 4、2反射活动第二节反射活动反射活动是神经系统的基本活动方式,反射弧是完成反射活动的物质基础。

所以学好本节内容对学生了解神经系统的调节机制起着至关重要的作用。

教法指导一、授课思路方法反射活动不是人类特有的神经活动方式。

因此教材在介绍反射现象时也例举了一些动物的反射活动。

由于反射活动的过程及反射弧的结构比较抽象,而反射活动本身又是可见的。

因此在教学过程中应引导学生学会从表象推测和分析其发生的机理。

在学习反射活动的过程中提高实验分析的能力本课的教学活动宜从观察反射活动开始,先使学生从表象接受“反射”的概念。

进而通过实验演示和分析,使学生思考反射活动的发生机理和物质基础。

通过实验观察、实验假设、实验设计、实验验证、逻辑推理、自学讨论等方式,了解反射活动的过程和实质。

同时提高学生的综合分析判断能力和逻辑推理能力。

二、课时安排本节共安排1课时。

实例一、教学目标(一)认知目标1.理解反射的概念和意义。

2.了解反射弧及其构成;了解反射活动的发生过程。

(二)技能目标1.培养对实验现象的分析判断能力。

2.初步体验实验设计的一般方法;培养逻辑推理能力。

3.培养利用一般原理分析实际现象的能力。

(三)情感目标1.进一步体验生命活动的物质性。

2.体验科学实验的趣味性和科学性。

3.激发对科学实验研究的兴趣。

二、教学重点与难点1.教学重点:反射的概念和意义;反射弧的涵义和构成。

2.教学难点:反射弧的构成;反射活动中信息的传导。

三、教学准备青蛙2只;剪刀、镊子、探针、小钩、线、铁架台、滤纸、纱布、0.5%的硫酸溶液、清水、培养皿。

马陆、蜘蛛、乌龟等小动物。

反射弧模式图的挂图或投影片。

手电筒(学生自带)。

四、教学过程:(一)观察与体验反射现象我们知道,神经系统是人体主要的调节机构。

它是如何调节人体活动的呢?活动一:以同桌两同学为单位,用手电筒照对方眼睛,仔细观察瞳孔变化。

活动二:以同桌两同学为单位,在教师的示范下,做膝跳反射实验。

反射现象的相关规律作为物理学中的一项重要现象,反射是我们日常生活中经常遇到的。

当光线照射到一个表面上时,光线会发生反射,即从表面上反射回来。

反射现象具有一系列的规律,下面将逐一介绍。

第一,入射角等于反射角。

根据反射现象的规律,入射光线与法线之间的夹角称为入射角,反射光线与法线之间的夹角称为反射角。

当光线从一种介质射入到另一种介质中时,入射角等于反射角。

这一规律被称为“入射角等于反射角定律”。

第二,反射光线与入射光线在同一平面上。

无论是平面镜还是其他表面,反射光线与入射光线在同一平面内。

这一规律可以通过实验验证,我们可以观察到反射光线与入射光线在镜面上的交点处形成一条直线。

第三,反射光线的方向与入射光线的方向呈对称关系。

当光线从一种介质射入到另一种介质中时,反射光线的方向与入射光线的方向呈对称关系。

这意味着入射光线和反射光线围绕法线对称。

第四,反射光线的强度与入射光线的强度相等。

在反射过程中,入射光线的一部分能量被吸收,一部分能量被反射。

根据能量守恒定律,反射光线的强度与入射光线的强度相等。

第五,不同材料的反射特性不同。

不同的材料对光的反射有不同的特性。

例如,平面镜能够产生清晰的反射像,而粗糙的表面则会产生漫反射。

反射现象具有一系列的规律,包括入射角等于反射角、反射光线与入射光线在同一平面上、反射光线的方向与入射光线的方向呈对称关系、反射光线的强度与入射光线的强度相等以及不同材料的反射特性不同等。

这些规律在光学领域的研究和应用中具有重要的意义。

对于了解光的传播和反射行为有着重要的指导作用,也为我们日常生活中的诸多现象提供了解释。

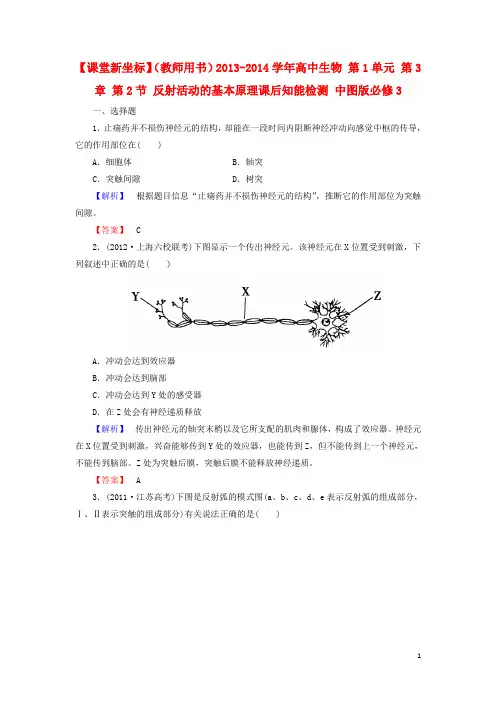

【课堂新坐标】(教师用书)2013-2014学年高中生物第1单元第3章第2节反射活动的基本原理课后知能检测中图版必修3一、选择题1.止痛药并不损伤神经元的结构,却能在一段时间内阻断神经冲动向感觉中枢的传导,它的作用部位在( )A.细胞体B.轴突C.突触间隙 D.树突【解析】根据题目信息“止痛药并不损伤神经元的结构”,推断它的作用部位为突触间隙。

【答案】 C2.(2012·上海六校联考)下图显示一个传出神经元。

该神经元在X位置受到刺激,下列叙述中正确的是( )A.冲动会达到效应器B.冲动会达到脑部C.冲动会达到Y处的感受器D.在Z处会有神经递质释放【解析】传出神经元的轴突末梢以及它所支配的肌肉和腺体,构成了效应器。

神经元在X位置受到刺激,兴奋能够传到Y处的效应器,也能传到Z,但不能传到上一个神经元,不能传到脑部。

Z处为突触后膜,突触后膜不能释放神经递质。

【答案】 A3.(2011·江苏高考)下图是反射弧的模式图(a、b、c、d、e表示反射弧的组成部分,Ⅰ、Ⅱ表示突触的组成部分)有关说法正确的是( )A.正常机体内兴奋在反射弧中的传导是单向的B.切断d、刺激b,不会引起效应器收缩C.兴奋在结构c和结构b的传导速度相同D.Ⅱ处发生的信号变化是电信号→化学信号→电信号【解析】正常机体内,兴奋从感受器向效应器方向单向传导;由图示知d为传入神经,b为传出神经,切断d,刺激b,会引起效应器收缩;兴奋在突触(即结构c)处的传递速度慢于神经纤维(即结构b)上的传导速度;Ⅱ为突触后膜,发生的信号变化是化学信号→电信号。

【答案】 A4.(2012·济南检测)在反射弧中,电刺激传入神经末梢,兴奋能传到效应器,而刺激传出神经末梢,兴奋却不能传到感受器,原因是兴奋在下图所示结构上的传导(或传递)方向不能由( )A.①→②B.③→④C.②→①D.④→③【解析】兴奋在神经纤维上的传导是双向的。

兴奋在突触中的传递是单向的,兴奋只能由突触前膜传向突触后膜,而不能由突触后膜传向突触前膜。

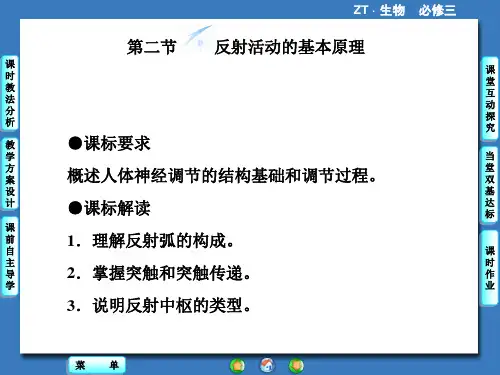

第2课时反射及人脑的高级功能1.神经系统的基本活动方式是反射,反射活动的结构基础和功能单位是反射弧。

2.脑由大脑、小脑和脑干组成。

大脑皮层是高级神经活动的结构基础。

3.语言功能是人脑特有的高级功能,语言中枢分为四个区域:H(听觉性言语区)、S(运动性言语区)、V(视觉性言语区)、W(书写性言语区)。

4.脑干内有许多重要的生命活动中枢。

5.小脑是重要的运动调节中枢。

1.人体神经调节的基本方式是反射(1)反射的概念:反射是人体在神经系统的参与下对内外环境变化作出的规律性应答,其结构基础是反射弧。

(2)反射弧的组成和功能:2.人脑的高级功能(1)脑位于颅腔内,脑由大脑、脑干和小脑组成,脑干内有许多重要的生命活动中枢,如心血管中枢、呼吸中枢等。

小脑是重要的运动调节中枢。

(2)大脑皮层是高级神经活动的结构基础,其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢,调节人体各项生命活动。

(3)语言功能是人脑特有的高级功能。

言语区语言功能障碍,表现为失写症、失读症、听觉性失语症和运动性失语症。

1.判断下列叙述的正误(1)兴奋在反射弧中的传导是双向的(×)(2)反射活动的发生需要反射弧结构完整(√)(3)大脑皮层言语H区损伤,导致人不能听懂别人讲话(√)2.反射活动的结构基础是( )A.神经中枢B.反射弧C.中枢神经系统解析:选B 反射活动的结构基础是反射弧,神经元是神经系统的结构单位;中枢神经系统包括大脑和脊髓,是神经系统的中枢部分;神经中枢是大脑和脊髓中神经元细胞体聚集形成的结构。

3.饮酒过量的人表现为走路不稳、语无伦次、呼吸急促。

在人脑的各组成部分中,与上述有关生理功能相对应的结构分别是( )A .小脑、大脑、脑干B .大脑、小脑、脑干C .小脑、脑干、大脑解析:选A 人体小脑控制躯体平衡、大脑控制语言、呼吸中枢在脑干,所以与上述现象有关的生理功能分别是小脑、大脑、脑干。

4.某外伤病人,不能说话,但能听懂别人谈话和看懂文字,则病人的受伤处是大脑皮层的( )A .V 言语区B .H 言语区C .S 言语区解析:选C 大脑皮层言语区的S 区受损伤时,病人能看懂文字和听懂别人谈话,但不会讲话,不能用语言表达自己的思想,这种情况叫运动性失语症。

北师大版第五章第二节光的反射文塔寺中学王崇艳课题:北师大版第五章第二节光的反射作者及工作单位:泾阳县文塔寺中学王崇艳教材分析:1.本节要记住光的反射定律会用光的反射定律解决实际问题;本节内容主要是用数学方法分析实验现象---三线,两角的关系;本节内容是平面镜和球面镜的基础。

也是本章的重点知识。

2.本节核心内容是光的反射定律,学习本节课可以使学生密切联系实际,提高将科学技术应用于日常生活和社会的意识。

学情分析:1.我们地处农村,学生条件有限,虽然学生做了预习,但教材所有的内容大多数学生看不明白,所以需要教师课堂引导多一些,但由于课堂侧重于知识的传授和学生的互动,所以知识应用涉及得少一些,从学生的了解情况看,画图题存在问题很多,主要有光线没有方向性、不标法线,或者不标入射角或反射角,或者把两者混淆;还有就是把入射角认为是入射光线和镜面的夹角。

2.学习了本节知识之后,学生对于光的反射有了一定的了解,但是对于知识的灵活运用上不够,如已知入射光线和反射光线的夹角确定平面镜的位置,还有漫反射和镜面反射的区别都存在误区。

3.学生认知最主要的障碍点:对于镜面反射和漫反射例子分别不清;其次还认为漫反射不遵守光的反射定律的现象。

教学目标:1、知识和技能:(1)了解光的反射现象,知道什么是入射光线、反射光线、法线、入射角和反射角。

(2)了解光的反射定律的内容。

知道光的反射现象中光路是可逆的。

(3)知道镜面反射与漫反射的区别以及它们的应用。

(4)会根据光的反射定律作图。

2、过程与方法:(1)探究光的反射定律,注意当改变入射光线的方向时反射光线的变化。

学会关注物理条件改变与物理现象改变之间的联系,有初步的观察能力。

(2)通过光的反射定律的实验探究,培养学生分析概括的能力以及逻辑思维能力。

(3)通过光的反射定律的实验探究,获得比较全面的探究的体验。

3、情感态度价值观:(1)在探究光的反射定律中,培养学生热爱科学,积极向上的情感。

反射活动的基本原理一、非标准1.下列关于兴奋传导方向及特点的叙述,不正确的是( )A.在神经纤维的膜外,兴奋传导的方向与局部电流方向相反B.在神经纤维的膜内,兴奋传导的方向与局部电流方向相反C.在神经元之间,兴奋由突触前膜传到突触后膜是单向传递的D.在神经元之间,兴奋由突触前膜传到突触后膜需要神经递质的参与解析:在神经纤维的膜内,兴奋传导方向与局部电流方向相同。

答案:B2.膝跳反射中,神经冲动在神经元间的传递途径是( )A.树突→突触→细胞体→轴突B.轴突→细胞体→树突→突触C.树突→细胞体→轴突→突触D.树突→突触→轴突→细胞体解析:兴奋在神经元间的传递是通过突触实现的,而突触是由上一个神经元的轴突和下一个神经元的树突或细胞体构成的,所以选C,即一个神经元树突处的兴奋,传至细胞体或轴突,再通过突触传递到下一个神经元细胞。

答案:C3.下图是兴奋在神经元之间传递示意图,有关此图的叙述错误的是( )A.图中①②③构成突触B.兴奋可以在①和③之间双向传递C.神经递质由①以外排的方式释放D.兴奋传递所需能量主要由④提供解析:据图可知,图中①为突触前膜,②为突触间隙,③为突触后膜,它们共同构成突触。

神经递质只能由①以外排方式释放,作用于突触后膜,决定兴奋只能由①传递到③,而不能反过来传递。

答案:B4.下列关于人体神经细胞的叙述,正确的是( )A.神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体B.兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递C.神经细胞外Na+内流是产生静息电位的基础D.静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负解析:一个神经细胞轴突末梢经过多次分支,末端膨大呈杯状或球状形成多个突触小体,A正确;神经递质只能从突触前膜释放作用于突触后膜,兴奋在突触处单向传递,B错误;神经细胞K+外流是产生静息电位的基础,C错误;静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为外正内负,D错误。

答案:A5.下图是突触的结构模式图,下列叙述错误的是( )A.②④⑤共同构成突触B.①的形成需要高尔基体的参与C.③作用于④,只能使突触后膜产生兴奋D.由于③只能由②释放作用于④,所以兴奋在神经元之间的传递是单向的解析:②突触前膜、④突触后膜、⑤突触间隙共同组成突触结构;①突触小泡的形成需要高尔基体的参与;因递质只能由突触前膜释放,经突触间隙作用于突触后膜,故兴奋在神经元之间的传递是单向的;③作用于④,可使突触后膜产生兴奋或抑制。