正常白细胞形态检验

- 格式:pdf

- 大小:3.36 MB

- 文档页数:82

【参考值】正常红细胞呈双凹圆盘状,细胞大小较一致,直径范围6~9μm,平均直径为μm,中央1/3为生理性中央淡染区,胞质内无异常结构。

【临床意义】1.红细胞大小及染色异常(1)低色素性小红细胞:红细胞直径小于6μm,中央淡染区扩大,提示血红蛋白合成障碍,常见于缺铁性贫血及珠蛋白合成障碍性贫血。

(2)大红细胞:红细胞直径大于10μm。

高色素性的红细胞中央淡染区变小或消失,常见于巨幼细胞性贫血,也可见于急性溶血性贫血和急性失血性贫血。

当红细胞直径大于15μm者称为巨红细胞,最常见于巨幼细胞性贫血。

(3)红细胞大小不均:同一患者的红细胞之间直径相差一倍以上。

常见于增生性贫血,在巨幼细胞性贫血时尤为明显。

(4)嗜多色性红细胞:是一种未完全成熟的红细胞,因其胞质中残存有少量嗜碱性物质,故被染为灰蓝色或灰红色,胞体较大。

常见于增生性贫血,尤其是急性溶血性贫血。

2.红细胞形态异常(1)球形红细胞:红细胞直径小于6μm,厚度大于2μm,红细胞中央淡染区消失,且细胞中心着色更深。

主要见于遗传性球形红细胞增多症。

(2)椭圆形红细胞:红细胞呈椭圆或卵圆形。

主要见于遗传性椭圆形红细胞增多症(超过25%),也见于巨幼细胞性贫血,正常人小于1%。

(3)口形红细胞:红细胞中央淡染区呈扁平裂缝状,似张开的口形。

主要见于口形红细胞增多症,也见于乙醇中毒及肝病患者,正常人可偶见(小于4%)。

(4)靶形红细胞:红细胞内血红蛋白分布呈靶形,即中心部位着色深,外周为苍白区,而细胞边缘又深染。

常见于珠蛋白合成障碍性贫血及异常血红蛋白病,也见于阻塞性黄疸及脾切除术后。

(5)镰形红细胞:红细胞呈镰刀状,主要见于镰状细胞性贫血,即HBS病,尤其是在缺氧时可大量出现。

(6)泪滴形红细胞:红细胞形如泪滴状或梨状,多见于骨髓纤维化。

(7)裂细胞:为不规则形、棘形、盔形、三角形、哑铃形等红细胞碎片或不完整红细胞。

多见于微血管病性溶血性贫血、DIC、恶性高血压、严重烧伤、心血管创伤等。

一、实验目的1. 掌握血涂片制备的操作要领。

2. 熟悉瑞氏染色方法。

3. 熟悉正常外周血五种白细胞形态特点。

4. 掌握白细胞分类计数的方法。

二、实验原理白细胞是血液中的一种重要细胞,具有防御和免疫作用。

通过显微镜观察血涂片,对白细胞进行分类计数,可以了解血液中各种白细胞的数量和比例,从而判断患者的健康状况。

三、实验材料1. 器材:普通光学显微镜、分类计数器、香柏油、拭镜纸。

2. 试剂:瑞氏染液A液、瑞氏染液B液。

3. 标本:末梢血。

四、实验步骤1. 采血:取患者末梢血,用无菌采血针抽取血液。

2. 制备血涂片:将血液滴于洁净的载玻片上,用推片将血液均匀涂抹在玻片上,制成薄而均匀的血涂片。

3. 瑞氏染色:将血涂片置于染色缸中,加入瑞氏染液A液,染3-5分钟;加入瑞氏染液B液,染1分钟;冲洗干净。

4. 干燥:将染色后的血涂片晾干。

5. 镜检:先用低倍镜观察血涂片,选择细胞分布均匀的区域;然后换用高倍镜进行白细胞分类计数。

6. 分类计数:按照城垛形的方式往血涂片头部方向进行计数,将观察到的白细胞分类,以正“字计数,直至计数满100个白细胞。

五、实验结果与分析1. 白细胞分类计数结果:- 中性粒细胞:40%- 淋巴细胞:30%- 单核细胞:15%- 嗜酸性粒细胞:10%- 嗜碱性粒细胞:5%2. 结果分析:通过对白细胞的分类计数,可以看出患者血液中中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞的数量和比例。

正常情况下,中性粒细胞占白细胞总数的50%-70%,淋巴细胞占20%-40%,单核细胞占3%-8%,嗜酸性粒细胞占1%-5%,嗜碱性粒细胞占0%-1%。

六、实验结论本次实验成功制备了血涂片,并进行了瑞氏染色。

通过观察染色后的血涂片,对白细胞进行了分类计数,得到了患者血液中各种白细胞的数量和比例。

实验结果与正常参考值基本相符,说明本次实验操作规范,结果准确可靠。

七、实验体会1. 实验过程中要注意血涂片的制备,确保血涂片薄而均匀,以便于观察。

血液学一般检验高频考点汇总(必背)一、血液生理概要1、血液由血细胞和血浆组成,血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。

其中血浆占血液的55%,血细胞占45%。

2、血液在加抗凝剂后分离出来的淡黄色液体称为血浆。

血液离体后自然凝固,分离出来的液体称为血清。

由于血液在凝血过程中会消耗某些凝血因子,如凝血因子Ⅰ(纤维蛋白原)、Ⅱ(凝血酶原)、Ⅴ、Ⅷ等,故血清中不含这些凝血因子,这是与血浆的主要区别。

3、血液的主要生理功能有:运输功能、协调功能、维护机体内环境稳定、防御功能。

4、血液的主要理化性质(1)血量:正常人的血液总量约为(70±10)ml/Kg体重,成人为4~5升,占体重的6%~8%。

(2)颜色:动脉血因氧合血红蛋白(HbO2)含量高而呈鲜红色,静脉血因还原血红蛋白(Hbred)含量高而呈暗红色。

严重CO中毒呈樱红色。

(3)红细胞的悬浮稳定性是由于红细胞表面的唾液酸带负电荷。

(4)黏滞性:黏度主要与HCT和血浆黏度有关。

血浆黏度主要与血浆中的纤维蛋白、球蛋白有关,它们浓度越高,血黏度越高。

健康成人全血黏度为生理盐水的4~5倍,血浆黏度为生理盐水的1.6倍左右。

(5)比密:血液比密男性为1.055~1.063,女性为1.051~1.060;血浆比密为1.025~1.030,血细胞为1.090。

(6)渗透压:血浆的渗透压主要为晶体渗透压,与血浆中的晶体物质有关,特别是电解质。

正常人血浆渗透压为290~310mOsm (kg·H2O)。

(7)pH:正常人血浆pH为7.35~7.45。

二、血液标本的采集、送检、保存与处理1、采血的方法和部位:皮肤采血一人一针,WHO推荐成人使用左手无名指内侧。

婴幼儿选用足跟;静脉采血成人选用肘部静脉(压脉带不捆绑不超过1分钟)。

真空采血法是ICSH推荐的采血方法,也是临床常用的采血方法。

手工法做血常规时,采血的顺序依次为血小板、红细胞、血红蛋白、白细胞、血型鉴定。

为毒性指数。

毒性指数愈大,感染、中毒情况愈严重。

(3) 空泡(vacuole) :中性粒细胞胞浆内出现一个或数个空泡,也可在核上出现。

一般认为空泡是细胞受损发生脂肪变性的结果。

常见于严重感染,如败血症时。

(4) 杜勒小体(D0hle body) :中性粒细胞胞浆因毒性变化而保留的局部嗜碱性区域,呈圆形、梨形或云雾状,染天蓝色或灰蓝色,直径1 ~2 μm ,与正常染色区域界限模糊,是胞浆局部不成熟即核浆发育不平衡的表现。

常见于严重感染,如肺炎、麻疹、败血症和烧伤等。

D0hle 小体也可在单核细胞中出现。

(5) 细胞(degeneration )和核变性(degeneration of nucleus) :退行性变是细胞发生胞体肿大、结构模糊、边缘不清晰、核固缩、核肿胀和核溶解(染色质模糊、疏松)等现象,常见于衰老和病变细胞。

核变性是细胞核发生核固缩、核溶解及核碎裂现象。

核固缩即细胞核固缩为均匀深紫色的块状;核溶解即细胞核膨胀、着色浅淡和核轮廓不清;核碎裂即细胞核碎成若干小块,当体外实验或治疗药物诱发细胞凋亡(apoptosis )时易出现核碎裂的凋亡小体(apotpotic body )。

2 .中性粒细胞的核象变化(nuclear shift )中性粒细胞的核形反映了它的发育阶段。

正常情况下,外周血中的中性粒细胞具有分叶核的占绝大多数,常分2 ~5 叶,杆状多,常为5 ~9 叶,甚至10 叶以上,各叶大小差别很大,核染色质疏松,见于巨幼细胞性贫血和应用抗代谢药物治疗后,在一些恶性血液病中偶尔可见。

(2 )巨杆状核中性粒细胞和过分叶核中性粒细胞:前者胞体可大至30 μm,核染色质略细致,着色变浅,胞核呈肥大杆状或特长带状。

后者核分叶超过5叶。

这两种细胞易见于巨幼细胞性贫血和恶性贫血,也可在骨髓增生异常综合症(MDS)和白血病血象中出现。

(3 )Pelger-Huet 畸形:成熟中性粒细胞核分叶能力减退,核常呈杆状、肾形、眼镜形、哑铃形或少分叶(两大叶),但染色质致密、深染,聚集成小块或条索状,其间有空白间隙。

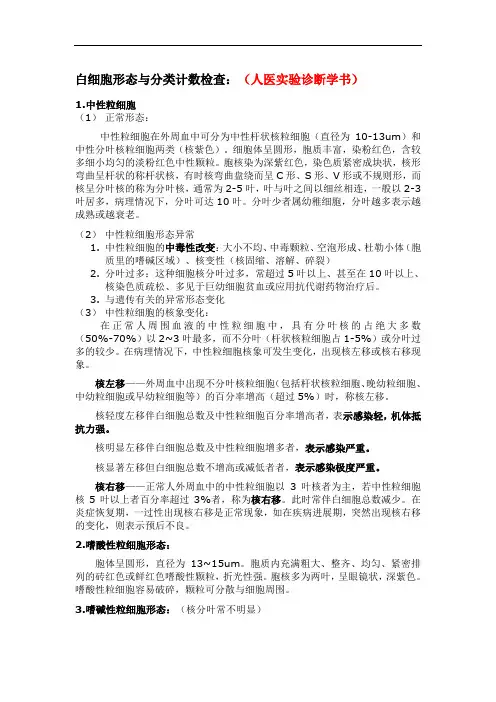

白细胞形态与分类计数检查:(人医实验诊断学书)1.中性粒细胞(1)正常形态:中性粒细胞在外周血中可分为中性杆状核粒细胞(直径为10-13um)和中性分叶核粒细胞两类(核紫色)。

细胞体呈圆形,胞质丰富,染粉红色,含较多细小均匀的淡粉红色中性颗粒。

胞核染为深紫红色,染色质紧密成块状,核形弯曲呈杆状的称杆状核,有时核弯曲盘绕而呈C形、S形、V形或不规则形,而核呈分叶核的称为分叶核,通常为2-5叶,叶与叶之间以细丝相连,一般以2-3叶居多,病理情况下,分叶可达10叶。

分叶少者属幼稚细胞,分叶越多表示越成熟或越衰老。

(2)中性粒细胞形态异常1.中性粒细胞的中毒性改变:大小不均、中毒颗粒、空泡形成、杜勒小体(胞质里的嗜碱区域)、核变性(核固缩、溶解、碎裂)2.分叶过多:这种细胞核分叶过多,常超过5叶以上、甚至在10叶以上、核染色质疏松、多见于巨幼细胞贫血或应用抗代谢药物治疗后。

3.与遗传有关的异常形态变化(3)中性粒细胞的核象变化:在正常人周围血液的中性粒细胞中,具有分叶核的占绝大多数(50%-70%)以2~3叶最多,而不分叶(杆状核粒细胞占1-5%)或分叶过多的较少。

在病理情况下,中性粒细胞核象可发生变化,出现核左移或核右移现象。

核左移——外周血中出现不分叶核粒细胞(包括杆状核粒细胞、晚幼粒细胞、中幼粒细胞或早幼粒细胞等)的百分率增高(超过5%)时,称核左移。

核轻度左移伴白细胞总数及中性粒细胞百分率增高者,表示感染轻,机体抵抗力强。

核明显左移伴白细胞总数及中性粒细胞增多者,表示感染严重。

核显著左移但白细胞总数不增高或减低者者,表示感染极度严重。

核右移——正常人外周血中的中性粒细胞以3叶核者为主,若中性粒细胞核5叶以上者百分率超过3%者,称为核右移。

此时常伴白细胞总数减少。

在炎症恢复期,一过性出现核右移是正常现象,如在疾病进展期,突然出现核右移的变化,则表示预后不良。

2.嗜酸性粒细胞形态:胞体呈圆形,直径为13~15um。

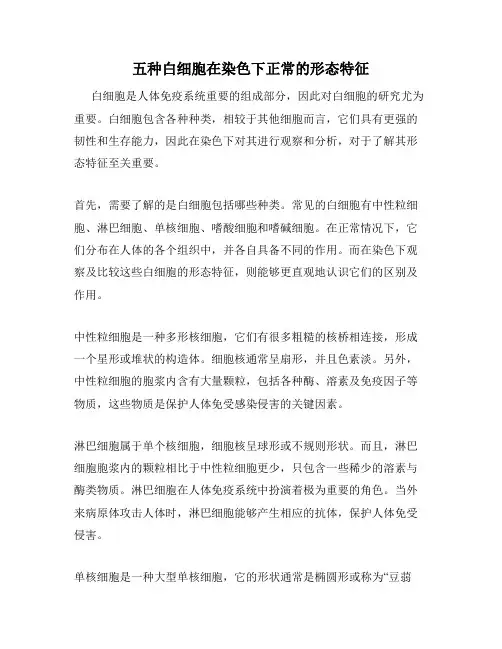

五种白细胞在染色下正常的形态特征白细胞是人体免疫系统重要的组成部分,因此对白细胞的研究尤为重要。

白细胞包含各种种类,相较于其他细胞而言,它们具有更强的韧性和生存能力,因此在染色下对其进行观察和分析,对于了解其形态特征至关重要。

首先,需要了解的是白细胞包括哪些种类。

常见的白细胞有中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸细胞和嗜碱细胞。

在正常情况下,它们分布在人体的各个组织中,并各自具备不同的作用。

而在染色下观察及比较这些白细胞的形态特征,则能够更直观地认识它们的区别及作用。

中性粒细胞是一种多形核细胞,它们有很多粗糙的核桥相连接,形成一个星形或堆状的构造体。

细胞核通常呈扇形,并且色素淡。

另外,中性粒细胞的胞浆内含有大量颗粒,包括各种酶、溶素及免疫因子等物质,这些物质是保护人体免受感染侵害的关键因素。

淋巴细胞属于单个核细胞,细胞核呈球形或不规则形状。

而且,淋巴细胞胞浆内的颗粒相比于中性粒细胞更少,只包含一些稀少的溶素与酶类物质。

淋巴细胞在人体免疫系统中扮演着极为重要的角色。

当外来病原体攻击人体时,淋巴细胞能够产生相应的抗体,保护人体免受侵害。

单核细胞是一种大型单核细胞,它的形状通常是椭圆形或称为“豆蒻形”。

细胞核很大,通常是半球形或扁平的形态,核内明显可见核仁,在染色下显示出一定的碱性。

单核细胞主要生产和分泌一些细胞因子及分泌物,参与人体免疫反应和调节生命活动。

嗜酸细胞的形状与中性粒细胞相似,都是多形核细胞。

但是,它们被称为嗜酸细胞,是因为它们胞浆内富含大量的嗜酸性颗粒。

而在染色下,嗜酸细胞的细胞核常呈半球形或杏仁形,色素深而粗大,格外醒目。

嗜碱细胞也是一种多形核细胞,但与嗜酸细胞不同的是,它们的胞浆内富含大量嗜碱性颗粒。

在染色下,嗜碱细胞的细胞核通常呈椭形或多角形,而且比较小,不如中性粒细胞或单核细胞明显。

总结而言,通过染色下观察标本,五种白细胞的形态特征差异较大,而且分别具有不同的作用和生理功能,是我们研究免疫学的基础。

白细胞的正常形态白细胞是体内重要的免疫细胞,扮演着保护机体免受外界病原体侵袭的关键角色。

正常的白细胞形态是指其外部形态、结构和细胞器等方面的特征,对于白细胞的正常形态的了解有助于医生判断和诊断疾病,以及为患者提供适当的治疗与护理。

一、分类及形态特征白细胞可分为五大类:中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸粒细胞和嗜碱粒细胞。

以下将分别描述每类白细胞的正常形态特征:1. 中性粒细胞:中性粒细胞是最常见的白细胞类别,主要负责吞噬和消化病原体。

在正常形态上,中性粒细胞呈现多核染色体(两至五个核),并且核与核之间没有融合的现象。

其细胞质呈灰白色,内含有各式各样的颗粒,这些颗粒是中性粒细胞的重要标志。

2. 淋巴细胞:淋巴细胞是另一类常见的白细胞,主要对抗病毒感染,调节免疫反应。

正常的淋巴细胞呈现圆形或椭圆形,其核呈现典型的不规则形态,核质比高于中性粒细胞。

3. 单核细胞:单核细胞是白细胞中的大细胞,存在于组织中和血液中。

正常的单核细胞具有豆状核,含有光滑的细胞质,呈现宽大的面积。

4. 嗜酸粒细胞:嗜酸粒细胞主要用于对抗过敏反应和寄生虫感染。

嗜酸粒细胞的正常形态包括双叶核和多个颗粒状结构。

细胞质呈现明亮的橙色。

5. 嗜碱粒细胞:嗜碱粒细胞主要抵御寄生虫感染和一些过敏反应。

其核呈现双叶状,细胞质内含有紫红色的颗粒。

二、异常形态及相关病症当白细胞的正常形态发生改变时,常常是与某些疾病的发生息息相关的。

以下将介绍几种与异常白细胞形态有关的常见病症:1. 白细胞数量减少:当白细胞数量减少时,也称为白细胞减少症,可能是由于感染、药物反应、骨髓抑制等原因引起,表现为白细胞分类数量下降。

2. 形态异常综合征:形态异常综合征是指白细胞在形态方面出现明显异常的病症,通常与其他疾病共同出现,如骨髓异常综合征、急性白血病等。

3. 肿瘤和白血病:白细胞的异常形态也常常与肿瘤和白血病的发生有关。

当白细胞恶性增生时,其形态也将发生相应的改变。

检验基础之白细胞检查白细胞检查是临床常规检查中的重要项目之一,通过检验白细胞的数量和形态,可以帮助医生判断患者是否存在感染、炎症、过敏等疾病。

下面将从白细胞检查的意义、方法、结果分析以及注意事项等方面进行详细介绍。

白细胞检查的意义白细胞是人体免疫系统中的重要成分,主要起着抵抗外界病原体和维持内环境稳定的作用。

因此,对白细胞进行检查可以反映人体的免疫功能情况,帮助医生了解患者的疾病状况。

白细胞检查通常包括白细胞计数、分类、形态等项目,通过这些指标可以判断是否存在感染、炎症、过敏等情况。

白细胞检查的方法白细胞检查通常通过血液检验来完成,检验方法包括血常规、骨髓穿刺等。

其中,血常规是最常用的检查方法之一,可以通过自动血细胞分析仪对血液中的白细胞数量和形态进行快速准确的检测。

骨髓穿刺是一种较为直接的检查方法,通过从骨髓中获取标本来观察白细胞的数量和形态,对某些疑难病例可以提供重要的诊断信息。

白细胞检查的结果分析在白细胞检查的结果分析中,主要需要关注的指标包括白细胞总数、不同类型白细胞的比例、形态特征等。

正常情况下,白细胞总数在4-10×10^9/L之间,其中中性粒细胞的比例最高。

如果白细胞总数偏高,可能表示存在感染、炎症等情况;反之,白细胞总数偏低可能与免疫功能低下有关。

注意事项在进行白细胞检查时,需要注意以下几个方面。

首先,要避免检查前进食脂肪食物,以免影响检查结果。

其次,护士在采集标本时要注意操作规范,避免引起感染或其他并发症。

最后,在解读检查结果时,需要综合考虑患者的临床症状和其他检查指标,以做出正确的诊断和治疗方案。

综上所述,白细胞检查在临床诊断中具有重要意义,能够为医生提供重要的诊断依据。

因此,在临床实践中,医生需要重视白细胞检查的结果,结合临床表现和其他检查指标,全面评估患者的健康状况,为患者提供个性化的治疗方案。

希望通过本文的介绍,读者能够更加深入了解白细胞检查的意义和方法,从而更好地保护自己的健康。

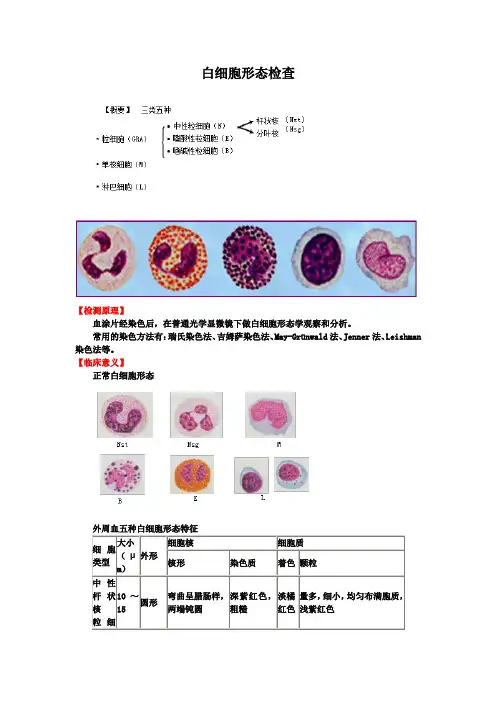

白细胞形态检查2008-04-06 19:02:53| 分类: 辅助检查|举报|字号 订阅【检测原理】外周血涂片经瑞-姬染色后,各种类型白细胞的各自形态学特点均能展现出来,在显微镜下作白细胞形态学观察和分析。

在病理状态下,白细胞除计数和分类比值发生变化外,白细胞的形态有时也会发生改变。

观察白细胞形态的细微结构变化对判断疾病类型和观察疗效具有重要的意义。

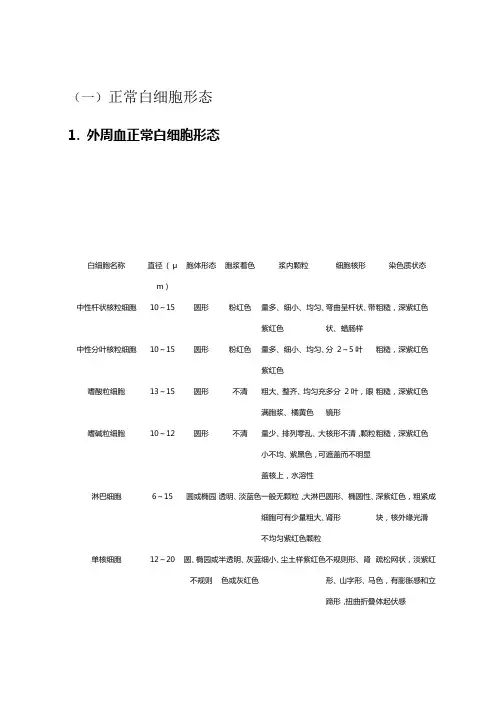

(一)外周血正常白细胞形态1. 外周血正常白细胞形态特征一览表(表2—1)白细胞名称 直径 ( μ m ) 胞体形态 胞浆着色 浆内颗粒细胞核形 染色质状态中性杆状核粒细胞 10~15 圆形 粉红色 量多、细小、均匀、紫红色 弯曲呈杆状、带状、蜡肠样粗糙,深紫红色中性分叶核粒细胞10~15 圆形 粉红色 量多、细小、均匀、紫红色 分 2~5叶 粗糙,深紫红色 嗜酸粒细胞 13~15 圆形 不清 粗大、整齐、均匀充满胞浆、橘黄色 多分 2叶,眼镜形粗糙,深紫红色嗜碱粒细胞 10~12 圆形 不清 量少、排列零乱、大小不均、紫黑色,可盖核上,水溶性核形不清,颗粒遮盖而不明显粗糙,深紫红色淋巴细胞6~15 圆或椭园透明、淡蓝色一般无颗粒,大淋巴细胞可有少量粗大、不均匀紫红色颗粒圆形、椭圆性、肾形深紫红色,粗紧成块,核外缘光滑单核细胞12~20 圆、椭园或不规则半透明、灰蓝色或灰红色细小、尘土样紫红色不规则形、肾形、山字形、马蹄形,扭曲折叠疏松网状,淡紫红色,有膨胀感和立体起伏感2.中性杆状核粒细胞和中性分叶核粒细胞的核形界定凡胞核完全分离或核间以一丝相连者为分叶核粒细胞。

具体划分的标准是细胞核径最窄处小于最宽处 1/3者为分叶核粒细胞,大于1/3者为杆状核粒细胞;若两丝相连为杆状核粒细胞。

图 2—28 中性杆状核粒细胞和中性分叶核粒细胞3.粒细胞胞浆内的颗粒(表2—2)( 1)中性粒细胞浆内颗粒分为嗜天青颗粒和特殊颗粒两种。

嗜天青颗粒较少,约占20%,属溶酶体。

白细胞评估白细胞是人体免疫系统中的重要组成部分,主要负责抵御外界病原体和其他有害物质的侵入。

白细胞评估是一种常用的检测方法,它可以帮助医生评估病人的免疫功能和炎症状况,诊断和监测某些疾病。

白细胞评估是通过检测血液中白细胞数量和形态来进行的。

一般来说,正常成年人的白细胞计数是每微升4000-11000个。

如果白细胞计数低于正常范围,可能表明病人的免疫功能低下,存在某种感染或是被某种疾病影响。

而高于正常范围的白细胞计数则可能表示存在感染、炎症、应激反应或白血病等疾病。

此外,白细胞的形态也可以提供一些重要的信息。

正常的白细胞形态应该是均匀且规则的。

而在某些疾病中,白细胞的形态可能发生改变。

例如,某些感染性疾病中的白细胞可能会出现嗜酸性颗粒的积聚,形成嗜酸性粒细胞。

而在某些骨髓异常或恶性肿瘤中,白细胞形态也可能异常,如出现幼稚细胞。

白细胞评估不仅可以用于诊断疾病,还可以用于监测疾病的进展和治疗效果。

例如,在某些感染性疾病中,随着疾病的好转,白细胞计数可能会逐渐恢复到正常水平。

而在肿瘤治疗过程中,白细胞计数可以作为评估治疗反应和预测预后的指标之一。

虽然白细胞评估是一种常用的检测方法,但是它并不能确定具体的疾病类型。

因此,医生通常会结合病人的病史、体征和其他检查结果来综合判断。

此外,白细胞的数值和形态也受到许多其他因素的影响,如年龄、性别、季节和晨起等,因此需要综合考虑这些因素来做出准确的判断。

综上所述,白细胞评估是一种非常重要的检查方法,可以帮助医生评估病人的免疫功能和炎症状况,诊断和监测某些疾病。

不仅可以用于疾病的诊断和监测,还可以用于预测预后和评估治疗反应。

然而,需要综合考虑其他因素来做出准确的判断。

白细胞形态检查白细胞形态检查是一种常用的血液检查方法,用于评估白细胞的形态特征,以揭示可能存在的疾病或炎症情况。

通过观察和描述白细胞的形态特征,医生可以诊断和监测某些感染性疾病、炎症和血液病。

白细胞是人体免疫系统的关键组成部分,它负责抵御病原体、维持免疫平衡和清除异常细胞。

正常情况下,白细胞呈现多样的形态特征,包括细胞大小、形状、胞质和核的特征等。

然而,在一些疾病状态下,白细胞的形态可以发生明显的改变,这些变化往往与疾病的类型和严重程度相关。

白细胞形态检查通常通过显微镜下对染色的血液标本进行观察和分析来完成。

下面将介绍一些常见的白细胞形态特征及其可能的临床意义:1. 淋巴细胞:正常淋巴细胞通常呈圆形或卵圆形,胞质较小,核与胞质比例较大。

过大或过小的淋巴细胞可能与淋巴细胞增多或减少症相关。

2. 嗜酸性粒细胞:嗜酸性粒细胞通常具有多个细胞核,胞质中含有大量的嗜酸性颗粒。

异常的嗜酸性粒细胞形态可能与变态反应性疾病、寄生虫感染或骨髓异常有关。

3. 嗜碱性粒细胞:嗜碱性粒细胞的形态特征包括细胞核分叶,胞质中含有嗜碱性颗粒。

嗜碱性粒细胞的数量和形态改变通常与过敏反应、寄生虫感染或淋巴细胞性白血病等疾病有关。

4. 中性粒细胞:正常中性粒细胞通常具有分叶核,胞质中含有颗粒,形态规整。

变形、不规则或异常增多的中性粒细胞可能与感染、炎症或骨髓异常有关。

5. 单核细胞:单核细胞的形态特征包括较大的细胞核和胞质,常呈豆状或椭圆形。

单核细胞的数量和形态改变可能与感染、病毒感染或某些炎症性疾病有关。

6. 幼稚细胞:幼稚细胞是指尚未完全分化成熟的白细胞,其形态特征与正常成熟细胞相比存在明显的差异。

幼稚细胞的存在通常与骨髓异常、白血病或其他恶性肿瘤有关。

通过对上述白细胞形态特征的观察和分析,医生可以初步判断可能存在的病理情况,并进一步进行其他检查以明确诊断。

白细胞形态检查在临床实践中具有重要的诊断和监测价值,它能提供丰富的信息,帮助医生确定适当的治疗方案,并评估治疗的效果。

继续教育试题描述瑞氏染色外周血涂片正常白细胞类型及形态

瑞氏染色是一种用于外周血涂片染色的染色方法,它能够使不同类型的白细胞显色成不同的颜色,从而便于对它们进行分类和鉴定。

正常的外周血涂片中,包含有五种不同类型的白细胞,它们分别是:

1. 嗜中性粒细胞(Neutrophil):是最常见的一种白细胞,它

的细胞核呈弓形或多叶形,显示出深紫色的颜色,胞浆呈淡紫色或粉红色,并具有颗粒形态。

2. 淋巴细胞(Lymphocyte):是另一种常见的白细胞,它的

细胞核呈圆形或半月形,显示出深紫色的颜色,胞浆较少或不含颗粒。

3. 单核细胞(Monocyte):是一种大型的白细胞,它的细胞

核呈半月形或豆状,显示出深紫色的颜色,胞浆较宽,具有充满颗粒的表面。

4. 嗜酸性粒细胞(Eosinophil):是一种具有特殊功能的白细胞,它的细胞核呈两个叶状,显示出深紫色的颜色,胞浆呈橙色或粉红色,并具有颗粒形态。

5. 嗜碱性粒细胞(Basophil):是一种少见的白细胞,它的细

胞核通常难以辨认,胞浆呈深紫色或黑色,并具有颗粒形态。

在瑞氏染色下,不同类型的白细胞会呈现出不同的颜色和形态,从而可以根据其特征进行鉴定和分类。