_妇_字与母系社会关系解析

- 格式:pdf

- 大小:277.55 KB

- 文档页数:3

考点:母系氏族社会的特征及出现的原因1.母系氏族社会的特征:母系氏族社会是氏族社会的第一个阶段。

其特征是:①妇女在采集和家务劳动中举足轻重,在社会中占主导地位。

②实行群婚,人们“只知其母,不知其父”。

③财产公有,生产和分配都以集体为基础。

2.母系氏族社会出现的原因:生产力的发展和社会的进步(根本原因)3.在母系氏族社会,妇女占据主导地位的原因(拓展点)在母系氏族社会,妇女是生产和生活的主要组织者。

低下的社会生产力使主要由男子从事的渔猎业难以满足最低限度的物质生活需要,而主要由女子从事的采集较为稳定,这种经济上的优势再加上分娩、哺育主要由妇女完成,繁衍人口关系到民族和部落的存亡,这些情况都确立了女子在社会中享有崇高的地位。

易错微析对母系氏族社会妇女主导地位的理解易错:在母系氏族社会,妇女在社会中居于主导地位,而不是男女平等。

例题1 下列关于母系氏族社会的说法错误的是()A.实行群婚B.母系氏族时期,人们“只知其母,不知其父”。

C.财产公有,生产和分配以集体为基础。

D.男女平等答案:D解析:母系氏族社会时期,实行群婚,人们“只知其母,不知其父”,妇女在社会生活中占据主导地位,财产公有,生产和分配以集体为基础,故D项说法错误,选D。

例题2 母系氏族社会中妇女的地位比男子高的主要原因是()A.当时妇女人数比男子多B.当时婚姻状况使人们“只知其母,不知其父”C.妇女是当时生产和生活的主要组织者D.当时人们对妇女比较尊重答案:C解析:本题考查学生的分析理解能力。

母系氏族社会中,妇女在采集和家务劳动中有着举足轻重的作用,是当时生产和生活的主要组织者,所以在社会中占据主导地位,故选C。

1.我国云南省丽江地区的摩梭人所生子女皆属女方,血缘按母系计,财产按母系继承,男子只负责抚养自己姐妹的孩子,在每个家庭中由一个最能干、公正而且有威望的妇女安排生产、生活,保管财产,这种现象相当于古代社会的()A.母系氏族时期B.父系氏族时期C.原始群居D.奴隶社会2.在远古希腊,人们崇拜大地女神该亚,该她是天神、海神和山神的母亲。

从古到今对“妻子”称谓语的变化语言直接反映生活,称谓语作为语言的基本组成要素,具有浓厚的民族文化色彩。

女性作为“妻子”这个角色在历代的称谓可以看出女性的地位。

也可以找寻到女性的社会角色不断拓宽,社会地位总体不断提高的轨迹近期,随着电视剧《甄嬛传》以及各种宫廷古装剧的热播,情侣或夫妻间的称呼,有了一些新的变化。

比如,男方可以称呼女方“小主”、“爱妃”可以自称为“朕”,而女方可以自称“本宫”“哀家”,称呼男方为“小X子”“圣上”等。

同时,一首筷子兄弟的《小苹果》火遍大江南北后,也对爱人间的称呼产生了一定的影响,很多人都会亲切地称呼自己的女友或妻子为“小苹果”。

以此看来,对于妻子这个角色的称谓随着时代社会的发展变迁而在不断的变化,深深地打烙着时代的烙印。

《易·序卦》云:“有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错。

”从这里我们可以看出,夫妻关系对等级社会的形成有着重要作用。

一方面夫妻是国家形成的基石,“夫妇有义”然后“父子有亲”,夫妻子女递代接续构成直系亲属,而夫妻的兄弟姐妹则衍生出旁系亲属,进而构成整个社会;另一方面夫妇关系又是人类伦常的始源,有夫妇后才能“君臣有正”。

整个社会是以血缘关系为天然纽带而形成的以夫妻关系为核心的庞大系统。

而汉字是世界最古老文字之一,它积淀了汉民族特定的厚重的民族文化底蕴。

其中贯穿女性一生的女性称谓,超越了语言符号本身的意义,反映了历代夫妻间的等级关系,更折射出整个社会结构。

先秦时期,社会上正确立新的秩序,当时有“男外女内”的格局,这种以性别分工的模式在封建社会不断发展巩固的基础上逐渐成为了一种性别歧视的“合理存在”。

在此基础上,“夫为妻纲”的理念被大众所认同,还出现了特别针对的女性的“三从四德”。

由汉至唐,夫妻之间地位差距越来越大。

但封建社会还处于上升时期,有来自正面的力量的有效抵抗。

夫妻称谓对此也有所反映。

在指称妻子的称谓前开始添加含有褒义语素的语素,如“仁妻”、“贤妻”、“良妻”、“娇妻”等。

汉字中的女性文化201202010454 中文5班张艳娇摘要:文字是人类文明的载体,从文字中可以了解到关于使用此文字的民族的文化习俗。

汉字是世界上最古老的文字之一,是唯一使用至今的文字,因此,汉字中蕴含了丰富的华夏文明。

本文将从汉字中探索中国女性文化。

关键词:汉字女性文化一、与“女”有关的褒义字在上古时代,社会制度是母系氏族制社会,女人在部族中有着崇高的地位。

生活在各种生活资源有限的原始社会下,氏族是人们赖以生存的基础,血缘关系是维系氏族成员的纽带,他们互相保护,并按性别和年龄进行分工,以确保部族的发展。

分工中青壮年男子担任狩猎、捕鱼和防御野兽等任务;女性担任采集食物、烧烤食品、缝制衣服,养育老幼等繁重任务;老人和小孩从事辅助性的劳动。

女子从事的职责比男子从事的狩猎有比较稳定的性质,是可靠的生活来源,具有重要的意义。

她们是氏族组织中的重要成员,她们的活动是为了氏族集体的利益,具有重要的社会意义,对维系氏族的生存和繁衍都起着极为重要的作用,因此,妇女在氏族公社里占有重要的地位,普遍受到重视。

还有一点很重要,在上古原始部落里,部落的人口数量决定了这个部落的繁荣程度。

而当时绝对低下的医疗水平,导致死亡率很高,要保证一个部落的人口数量,就必须保证出生率。

于是在各个氏族之间实行群婚制,一个女人可以有很多个配偶,生下的孩子并不知道父亲是谁,而母系氏族的社会里也不需要知道父亲是谁。

于是,能够繁衍后代的女性就拥有了不可撼动的尊贵地位。

《说文解字·女部》:“娲,古之神圣女,化万物者也。

”上古时期有女娲造人的神话故事,古人认为人和万物都是女娲一个人所造的。

后来很多伟人的出生都被赋予了神圣的光环,认为这些能力超群的人是感天地灵气所生。

还有一部分专门用来指女子怀孕的字:“妊”:孕也。

从女从壬,壬亦聲。

“娠”:女妊身動也。

从女辰聲。

《春秋傳》曰:“后緡方娠。

”一曰宮婢女隸謂之娠。

“媰”:婦人妊身也。

从女芻聲。

《周書》曰:“至于媰婦。

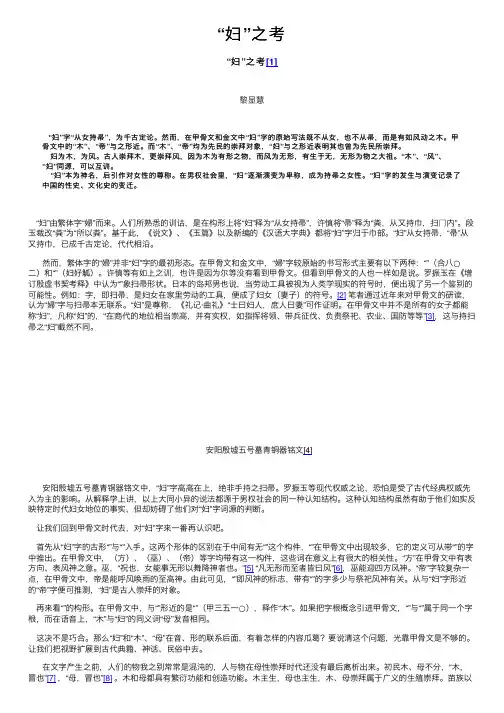

“妇”之考“妇”之考[1]黎显慧“妇”字“从⼥持帚”,为千古定论。

然⽽,在甲⾻⽂和⾦⽂中“妇”字的原始写法既不从⼥,也不从帚,⽽是有如风动之⽊。

甲⾻⽂中的“⽊”、“帝”与之形近。

⽽“⽊”、“帝”均为先民的崇拜对象,“妇”与之形近表明其也曾为先民所崇拜。

妇为⽊,为风。

古⼈崇拜⽊,更崇拜风,因为⽊为有形之物,⽽风为⽆形,有⽣于⽆,⽆形为物之⼤祖。

“⽊”、“风”、“妇”同源,可以互训。

“妇”本为神名,后引作对⼥性的尊称。

在男权社会⾥,“妇”逐渐演变为卑称,成为持帚之⼥性。

“妇”字的发⽣与演变记录了中国的性史、⽂化史的变迁。

“妇”由繁体字“婦”⽽来。

⼈们所熟悉的训诂,是在构形上将“妇”释为“从⼥持帚”,许慎将“帚”释为“粪,从⼜持⼱,扫⼌内”。

段⽟裁改“粪”为“所以粪”。

基于此,《说⽂》、《⽟篇》以及新编的《汉语⼤字典》都将“妇”字归于⼱部。

“妇”从⼥持帚,“帚”从⼜持⼱,已成千古定论,代代相沿。

然⽽,繁体字的“婦”并⾮“妇”字的最初形态。

在甲⾻⽂和⾦⽂中,“婦”字较原始的书写形式主要有以下两种:“”(合⼋○⼆)和“”(妇好觚)。

许慎等有如上之训,也许是因为尔等没有看到甲⾻⽂。

但看到甲⾻⽂的⼈也⼀样如是说。

罗振⽟在《增订殷虚书契考释》中认为“”象扫帚形状。

⽇本的岛邦男也说,当劳动⼯具被视为⼈类学现实的符号时,便出现了另⼀个鉴别的可能性。

例如:字,即扫帚,是妇⼥在家⾥劳动的⼯具,便成了妇⼥(妻⼦)的符号。

[2]笔者通过近年来对甲⾻⽂的研读,认为“婦”字与扫帚本⽆联系。

“妇”是尊称,《礼记·曲礼》“⼠⽈妇⼈,庶⼈⽈妻”可作证明。

在甲⾻⽂中并不是所有的⼥⼦都能称“妇”,凡称“妇”的,“在商代的地位相当崇⾼,并有实权,如指挥将领、带兵征伐、负责祭祀、农业、国防等等”[3],这与持扫帚之“妇”截然不同。

安阳殷墟五号墓青铜器铭⽂[4]安阳殷墟五号墓青铜器铬⽂中,“妇”字⾼⾼在上,绝⾮⼿持之扫帚。

罗振⽟等现代权威之论,恐怕是受了古代经典权威先⼊为主的影响。

“妇”字浅析汉字作为汉语的书写符号系统,是汉族人的祖先在长期的社会实践中创造出来的。

因此它在记录汉语的同时,也承载了中国文化的变迁。

作为本文研究对象的“妇”字,我们从其产生和词义变化等方面,便可窥见不同社会发展阶段妇女社会地位的变化。

一、从字形上看,许慎在《说文解字》中对“妇”字是这样注解的:“妇,服也,从女持帚?⑸ㄒ玻?房九切。

”其甲骨文字形是:左上方是一把用黍穗扎制的笤帚,右边是一个跪跽着的女人。

两形会意,表示手拿笤帚扫地的人就是“妇”。

亦或直接用扫帚代表妇女,如同今人画一工具代表一种职业。

(商朝的“帚”即等于“妇”)小篆的“妇”字,为了偏旁规整,把“女”字移到了“帚”的左边,后来便简写为今天我们所看到的字形“妇”。

二、从字音上看,《说文解字》以“服也”训“妇”字,其训释方法为声训。

《大戴礼记》亦用声训来释“妇”,曰:“妇人,伏于人者也。

”《白虎通》一文中有言:“妇者,服也,以礼屈服也。

”“服于家事,事人者也。

”这实际上揭示了“妇”与“服”、“伏”的同源关系。

也就是说,在古人的观念中“妇”必须是服人和伏于人的,所以才赋予“妇”与“服”、“伏”相近的读音。

(服、伏同音为并母“职”部,妇为并母“之”部,三字声纽及主要元音相同,在古文中常有“职、之”对转的情况)三、从字义上看,“妇”字是一个会意字,构形上强调了女性以清扫家室为职的特点。

准确地说,在殷商时期,只有女人才有真正意义上的家:由家族名义划归个人居住和使用的房屋,亲生并归个人抚养的小孩。

这些构成了“家”的真正内涵,但却与男人无缘。

男孩小时在母亲膝下,成年后便住在专为男子所建的集体宿舍“公宫”之中。

男子无家,需要到女子那里做“宾”。

女人有家则须清扫居室,操持家务,“妇”正是对这一场景的现实主义描述。

所以,“妇”在上古时期本指有了个人居室,可以容留男子留宿的成年女子。

父权制确立之后,“妇”则指已婚(嫁到男方之家)的女子。

如古乐府《陌上桑》:“使君自有妇,罗敷自有夫。

“妇”字浅析作者:焦伟娜来源:《现代语文(语言研究)》2007年第12期汉字作为汉语的书写符号系统,是汉族人的祖先在长期的社会实践中创造出来的。

因此它在记录汉语的同时,也承载了中国文化的变迁。

作为本文研究对象的“妇”字,我们从其产生和词义变化等方面,便可窥见不同社会发展阶段妇女社会地位的变化。

一、从字形上看,许慎在《说文解字》中对“妇”字是这样注解的:“妇,服也,从女持帚灑扫也,房九切。

”其甲骨文字形是:左上方是一把用黍穗扎制的笤帚,右边是一个跪跽着的女人。

两形会意,表示手拿笤帚扫地的人就是“妇”。

亦或直接用扫帚代表妇女,如同今人画一工具代表一种职业。

(商朝的“帚”即等于“妇”)小篆的“妇”字,为了偏旁规整,把“女”字移到了“帚”的左边,后来便简写为今天我们所看到的字形“妇”。

二、从字音上看,《说文解字》以“服也”训“妇”字,其训释方法为声训。

《大戴礼记》亦用声训来释“妇”,曰:“妇人,伏于人者也。

”《白虎通》一文中有言:“妇者,服也,以礼屈服也。

”“服于家事,事人者也。

”这实际上揭示了“妇”与“服”、“伏”的同源关系。

也就是说,在古人的观念中“妇”必须是服人和伏于人的,所以才赋予“妇”与“服”、“伏”相近的读音。

(服、伏同音为并母“职”部,妇为并母“之”部,三字声纽及主要元音相同,在古文中常有“职、之”对转的情况)三、从字义上看,“妇”字是一个会意字,构形上强调了女性以清扫家室为职的特点。

准确地说,在殷商时期,只有女人才有真正意义上的家:由家族名义划归个人居住和使用的房屋,亲生并归个人抚养的小孩。

这些构成了“家”的真正内涵,但却与男人无缘。

男孩小时在母亲膝下,成年后便住在专为男子所建的集体宿舍“公宫”之中。

男子无家,需要到女子那里做“宾”。

女人有家则须清扫居室,操持家务,“妇”正是对这一场景的现实主义描述。

所以,“妇”在上古时期本指有了个人居室,可以容留男子留宿的成年女子。

父权制确立之后,“妇”则指已婚(嫁到男方之家)的女子。

《说文解字》中“女”部字的文化意义及变迁作者:胡柳映来源:《群文天地》2012年第16期摘要:本文通过对《说文解字》中的“女”部字进行字形和造字特点上的分类研究,考察它的文化意蕴和汉民族女性观念的变迁,进而得出自己的思考和认识。

关键词:《说文解字》;“女”部字;文化意义汉字与汉民族的文化有着密切的联系,一方面,汉字反映汉民族文化的内容;另一方面,汉字对汉民族的文化又有着反作用,这种双重关系使得汉字可以反映出汉民族文化的内容和特征,也可以反映出汉民族整体的生活方式、价值观念、心理状态、思维特点、道德标准等,也可以反映出我国人民的审美情趣。

而《说文解字》作为我国字书的集大成之作,反映出了更多的文化内容,对其中的“女”部字进行研究,我们可以得出汉民族在女性观念方面的一些认识,也可以考察传统的汉民族文化内蕴,这是本文研究的意义所在。

一、《说文解字》中“女”部字的分类按照不同的标准《说文解字》中从“女”部的汉字可以被分为不同的种类,由于本文是考察它的文化意义,所以分类主要遵从其所反映的内容来进行。

《说文解字》中“女”部字工238个,本文对其进行的分类有以下四种:第一,姓氏用字。

《说文解字》中“女”部字的第二个就是“姓”字,这反映了它在整个“女”部字中的重要地位,《说文》中对“姓”的解释是“姓,人所生也。

” 而且也指明其是会意字,不仅说明了“姓”的来源,也强调了在中华先民们的认知结构中的重要地位。

《说文》在“姓”字之后列举了很多古老的姓氏,如:“姜、姬、姚、妫、嬴”等,其中有一些直到今天还在使用。

《说文》中这些从“女”部的古老姓氏,基本都是氏族部落首领和贵族们的姓氏,这反映了女性在氏族生活中的重要地位,反映了先民对女性的尊敬,也是典型的母系氏族的历史遗留。

所以我们可以看出在早期先民们的生活中女性的地位是比较高的,这与《说文》中后面的一些从“女”部的汉字表现出蔑视女性,贬抑女性地位的文化观念有着极大的不同。

第二,反映女性在家庭中地位的用字。

一、母系氏族社会和父系氏族社会的异同点1、共同点:(1)都以血缘关系为纽带;(2)都实行财产分配的公有制。

(3)都是生产力发展到一定阶段的产物2、不同点:(1)母系社会公社妇女在社会中占主导地位,父系社会公社男子在社会中占主导地位。

母系氏族时期,人们“只知其母,不知其父”。

子女血统关系按母系世系计算。

父系氏族期间,实行一夫一妻制,人们“既知其母,又知其父”子女血统关系按父系世系计算。

(2)父系氏族公社后期,生产力进一步提高,出现私有制和奴隶制,原始社会开始解体。

(3)子女血统关系按母系世系计算.(4)文化遗存不同:母系氏族公社分为六个文化系列,其中有代表性的是仰韶文化,其次是河姆渡文化。

父系氏族公社分为五个文化系列,其中有代表性的是龙山文化二、春秋时期,大国争霸的实质和影响①实质:春秋争霸是奴隶主集团之间的兼并战争。

目的是为了争夺土地、人口和对其他诸侯国的控制,是为了满足奴隶主贵族扩张和掠夺的私欲。

战争双方都是非正义性的,所以说春秋无义战。

②影响:(1)消极:连年战争不断,严重破坏了社会生产,给人们带来极大的灾难。

(2)积极:一是加速了奴隶制度的瓦解和封建制度的形成。

春秋时期的大国争霸,是中国奴隶制瓦解的反映,大国争霸的结果更促进了奴隶制的衰亡,也为社会的发展、阶级关系的变化和新制度的产生创造了条件。

二是加快了国家统一的步伐。

在大国争霸中,各大国兼并小国,开拓了疆土,实现了区域性的局部统一。

三是促进了民族大融合。

在大国争霸过程中,华夏族和周边各部落的联系、交往、融合加强了,为华夏族的形成奠定了基础。

同时各国为争霸的需要,都进行改革以增强国力,有利于社会经济的发展。

三、魏国李悝变法的的内容①(1)提出了“选贤任能,赏罚分明”的政策,主张改变旧的世卿世禄制。

(旧的世卿世禄制对世袭的贵族有特权,那些对国家没有贡献,却依靠父祖辈享有厚禄的人是国家的“米虫”,应该把厚禄授予那些对国家作出贡献的人,因此,改善吏治的同时也大大削弱了旧贵族的特权。

母系社会是怎么形成的【篇一:母系社会是怎么形成的】首先,我们了解下什么是母系社会:因为实行族外婚,子女跟随母亲,只知其母而不知其父。

在极端低下的生产力水平下,氏族是人们赖以生存的基础,血缘关系是维系氏族成员的纽带,他以人人平等,互相保护,性别和年龄进行分工,青壮年男子担任狩猎、捕鱼和防御野兽等任务,妇女担任采集食物、烧烤食品、缝制衣服,养育老幼等繁重任务,老人和小孩从事辅助性的劳动。

从简单的分工中,不难看出,妇女从事的采集比男子从事的狩猎有比较稳定的性质,是可靠的相关信息来源,具有重要的意义。

她们是氏族组织中的重要成员,她们的活动是为了氏族集体的利益,具有重要的社会意义,对维系氏族的生存和繁殖都起着极为重要的作用,因此,妇女在氏族公社里占有重要的地位,普遍受到重视,这样的社会就叫做母系氏族社会。

1、世系按母系血繁计算。

母系氏族以母系血缘维系的,并且由母系关系传递,即由祖母传给母亲,由母亲传给女儿,由女儿传给孙女,依此类推,永不间断。

在云南永宁纳西族还保留着有女儿不算断根,但是只生儿子则是断根,必须过继女孩为继承人。

在仰韶文化的遗存中曾发...首先,我们了解下什么是母系社会:因为实行族外婚,子女跟随母亲,只知其母而不知其父。

在极端低下的生产力水平下,氏族是人们赖以生存的基础,血缘关系是维系氏族成员的纽带,他以人人平等,互相保护,性别和年龄进行分工,青壮年男子担任狩猎、捕鱼和防御野兽等任务,妇女担任采集食物、烧烤食品、缝制衣服,养育老幼等繁重任务,老人和小孩从事辅助性的劳动。

从简单的分工中,不难看出,妇女从事的采集比男子从事的狩猎有比较稳定的性质,是可靠的相关信息来源,具有重要的意义。

她们是氏族组织中的重要成员,她们的活动是为了氏族集体的利益,具有重要的社会意义,对维系氏族的生存和繁殖都起着极为重要的作用,因此,妇女在氏族公社里占有重要的地位,普遍受到重视,这样的社会就叫做母系氏族社会。

1、世系按母系血繁计算。

“妇”字浅析汉字作为汉语的书写符号系统,是汉族人的祖先在长期的社会实践中创造出来的。

因此它在记录汉语的同时,也承载了中国文化的变迁。

作为本文研究对象的“妇”字,我们从其产生和词义变化等方面,便可窥见不同社会发展阶段妇女社会地位的变化。

一、从字形上看,许慎在《说文解字》中对“妇”字是这样注解的:“妇,服也,从女持帚灑扫也,房九切。

”其甲骨文字形是:左上方是一把用黍穗扎制的笤帚,右边是一个跪跽着的女人。

两形会意,表示手拿笤帚扫地的人就是“妇”。

亦或直接用扫帚代表妇女,如同今人画一工具代表一种职业。

(商朝的“帚”即等于“妇”)小篆的“妇”字,为了偏旁规整,把“女”字移到了“帚”的左边,后来便简写为今天我们所看到的字形“妇”。

二、从字音上看,《说文解字》以“服也”训“妇”字,其训释方法为声训。

《大戴礼记》亦用声训来释“妇”,曰:“妇人,伏于人者也。

”《白虎通》一文中有言:“妇者,服也,以礼屈服也。

”“服于家事,事人者也。

”这实际上揭示了“妇”与“服”、“伏”的同源关系。

也就是说,在古人的观念中“妇”必须是服人和伏于人的,所以才赋予“妇”与“服”、“伏”相近的读音。

(服、伏同音为并母“职”部,妇为并母“之”部,三字声纽及主要元音相同,在古文中常有“职、之”对转的情况)三、从字义上看,“妇”字是一个会意字,构形上强调了女性以清扫家室为职的特点。

准确地说,在殷商时期,只有女人才有真正意义上的家:由家族名义划归个人居住和使用的房屋,亲生并归个人抚养的小孩。

这些构成了“家”的真正内涵,但却与男人无缘。

男孩小时在母亲膝下,成年后便住在专为男子所建的集体宿舍“公宫”之中。

男子无家,需要到女子那里做“宾”。

女人有家则须清扫居室,操持家务,“妇”正是对这一场景的现实主义描述。

所以,“妇”在上古时期本指有了个人居室,可以容留男子留宿的成年女子。

父权制确立之后,“妇”则指已婚(嫁到男方之家)的女子。

如古乐府《陌上桑》:“使君自有妇,罗敷自有夫。

“妇”字探源作者:周正启来源:《西部论丛》2017年第07期摘要:汉字是一部特殊的文化史,每一个字的产生及其演变都是一定历史文化的反映。

商之前无妇字,以“帚”代“妇”,探源“妇”字必先弄明白“帚”字初始含义。

本文先列出众家对帚(妇)字字形考辨和字义探索,并加以品评,在此基础上提出帚字“武器说”观点,并从“侵、归、寝”等含有“帚”字部件的汉字入手,探究“帚”字初始意义,从殷商诸帚(妇)承担的国家责任,透析商妇不让须眉的社会历史地位。

关键词:妇;帚;字形考辨;字义探源汉字是一部特殊的文化史,每一个字的产生及其演变都是一定历史文化的反映。

甲金文是比较成熟的古老文字,发现于殷周,始创于母系社会,保留着上古社会大量的文化信息,从不同侧面展示着初民的观念心态和悠远记忆,是母系社会生活的活化石。

“妇”繁体写作“婦”,由“女”与“帚”两部分组成。

“女”表示性别,“帚”表示身份,合起来指具有“帚”身份特征的女性。

金文“妇”写作“ ”“ ”“ ”,形似今之“妇”。

尽管“女”旁所处的位置不同,但“帚”字始终与“女”相伴,作为“妇”的一部分不变,说明“帚”与“妇”密切关联。

殷商时期无妇字,表示已婚女性常常用作“帚”,甲骨卜辞中的“帚”相当于后来的“妇”字。

探源“妇”字必先要弄明白“帚”的初始意义及“帚”与“妇”的内在联系。

一、古今学者对帚(妇)字字形考辨和字义探索“帚”字甲骨文写作“ 、”或“ 、”。

“帚”象的是什么形,所蕴含的历史文化到底是什么,与“妇”有何关系?一直困绕着人们对妇字本源的探究。

为探求“帚”字初始意义,古今学者据形析义,以义求源,对“帚”字作出了各自理解和判断。

由于各家理据不同,所折射的“妇”的身份与地位也尊卑不一。

对“帚(妇)”字探析最具代表性的有下列诸说。

(一)扫帚说对“帚”字解说,影响最大的是扫帚说。

“帚”的扫帚义最早出自东汉著名文字学家许慎所著的《说文解字》:“帚,糞也。

从又持巾,扫冂(jiōng)内。

母系社会的幽默句子1. 玛丽突然发现,母系社会中最重要的事情就是找到好婆婆,因为她的母亲可能会成为自己未来的“儿媳妇”。

2. 在母系社会中,女儿们不仅要继承母亲的姓氏,还要继承她的收纳技能。

3. 在母系社会,男人的地位完全取决于他们的“合婚”能力,也就是找到一个好婆婆的能力。

4. 这里有一个母系社会的经典问题:为什么女儿愿意买新房子给婆婆住,而不是给自己的母亲住?5. 在母系社会中,女儿们不仅要继承母亲的外貌,还要继承她丰富的“婆媳关系”经验。

6. 在母系社会,男人们常常面临着一个困境:一边要顺从老婆的决定,一边要讨好婆婆的喜好。

7. 母系社会中最重要的交际技巧之一就是学会与婆婆之间的微妙的“权力平衡”。

8. 在母系社会中,女儿们总是期待着自己能有一天成为一个好婆婆,毕竟这是她们最终的归宿。

9. 母系社会中的儿媳妇们,一定要学会灵活运用“套婆”技巧,把婆婆变成自己的得力助手。

10. 母系社会中的男人们,要同时背负妻子的期望和婆婆的评判,相当于活在两个地狱之间。

11. 母系社会中,独生子女成为了一种奢侈品,因为没有姐妹们可与之分享“婆媳关系”的艰难。

12. 在母系社会中,女儿们常常面临着两难境地:母亲的期望和婆婆的评判。

13. 在母系社会,婆媳之间的相处之道可以总结为“以婆为重,以妈为依”。

14. 母系社会中,女儿们的结婚是一场“亲家对亲家”的庆典,也是一场“婆媳之间的考核”。

15. 母系社会中,母亲的职责绝不仅限于养育孩子,还包括培养她们成为理想的儿媳妇。

16. 在母系社会中,女儿们总是期待成为自己母亲的“婆婆助手”,帮助她们在婆媳关系中取得优势。

17. 母系社会中,男人们的生存之道是“谦让和忍耐”,因为婆婆永远拥有最后的决定权。

18. 在母系社会中,女儿们的婚礼其实是一次“告别娘家”、迎接“姻亲新生活”的仪式。

19. 母系社会中,女儿们的终极目标是成为一个和自己的婆婆和谐相处的“完美儿媳妇”。

母系社会为什么会被淘汰一、氏族的存在必需要靠繁衍,古人类的寿命较短,加上婴儿的高死亡率,捕猎的伤亡,战争,疾病等因素造成死亡率极高,而以血亲关系为基础的氏族社会必需寻找到适合的方式,使血亲繁衍的人口增长率大于死亡率否则就是灭亡。

如以母系为血亲认定体系,那就有很大的问题。

一个女人一年只能生一个孩子,加上她的姐妹所能产生的有血亲的后代是很有限的,即便男人再多也无用。

反过来以父系为认定体系,一个男人即使不用算上他的兄弟,仍可以在随时随地不受限制的繁衍后代,只要有足够的女人就可以保证出生率大于死亡率。

二、从现在的基因研究来看,人类的父本一向比较稳定,而母本则多变。

这说明,古人类是通过战争消灭其他氏族,杀了男人,保留女人。

如此看来有一定的合理性,因为女人的生育特性决定了一个氏族依靠女人来维持血脉的话需要一大群,是很大的一群。

而一个氏族领依靠男人来维持血脉的话那怕这个氏族只剩下一个男人,理论上讲只要他能掳到足够的女人就能实现复兴。

所以父系社会的战争一定是杀光男人留下部分女人,这是氏族生存的需要。

三、原始人未形成伦理,强壮的自然的成为领袖和主宰者,女性相对男性太弱小,生理、心理上的攻击性,侵略性都不强,如何使更强的男性臣服古人类对氏族以外的任何东西都充满敌意和恐惧,特别是同类,在自己的地盘上决对不能容忍其他氏族生活,战争是解决此类问题的唯一手段。

军事首领必然成为氏族的保护者,很难想像女人来充当军事首领。

所以我很难理解母系社会的形成,我猜想可能从来没有正真的母系社会,只不过因为当时男人从事的工作是高度危险,寿命很短。

而女性相对安全,寿命较长,特别是子女多生存经验足的女性受到氏族内部的尊重而成为首领。

而氏族的基本构成还是以父系为准的。

如果父系与母系并存的话父系很容易成为人口兴旺发达的氏族,母系则十分困难。

在竞争中必需淘汰掉。

母系氏族婚姻和氏系基本特征为:始终以母系血缘关系为纽带。

婚姻形式在早期是群婚。

由于实行外婚制,夫妻分居在各自的母系氏族中,婚姻生活采取丈夫走访妻子的形式,子女从母居,属母方氏族,世系和财产继承从母系计。

说文解字:妇女《礼记·曲礼下》:“天子之妃曰后,诸侯曰夫人,大夫曰孺人,士曰妇人,庶人曰妻。

”字源解说婦,甲骨文(帚,扫箒,家庭洁具)(女),表示女子在家做扫地等家务。

造字本义:在家扫地做家务的女主人。

“妇”是主内、做家务的女人;“男”是主外、开荒耕种的劳动主力。

当然有读者认为:“妇”这个字根本不是女人抹桌子扫地围着锅台转,而是一个女人手里拿着秧苗在插秧,从这个字表明当时中国已经进入农业文明稻米时代。

男人打猎,但是收入不可靠,而女人插秧种地却可养家,那个时期应该处于母系氏族社会时期,妇女的社会地位要高于男人。

而那时产生的好多姓氏都是女旁,如:姚,姜,妫,赢等。

(文献摘自:象形字典)最后我们再看看女字甲骨文之,像女子整飭衣襟、跪拜行禮的樣子,屬象形。

金文一、二例,承自甲文,僅頭上增一髮簪,不影響其音、義,第三例則稍失其形。

戰國文字應承自金文第三例,益失其形。

篆文最肖甲文之形。

字經隸書,形變作,失形尤多,而楷書沿之以定體,也就不易瞭解其原形了。

以上諸形,都據具體的實象造字。

在六書中屬於象形。

象形字。

甲骨文“女”字像女子两手胸前交叉、屈膝而跪的形状。

或于头部加一横画以示其头饰,更显女性特征。

有的甲骨文在臂弯位置加两点表示乳房,写成“母”或“每”。

春秋金文屈膝而跪之状已不显,战国文字承袭春秋金文,但笔势略有变化。

隶书已将屈膝之竖笔变为一横笔,为楷书所本。

本义指女性,能生育、哺乳的人类中雌性。

金文、承续甲骨文字形。

篆文承续金文字形。

隶书严重变形,以致“人”形消失,“手”形消失。

与“男”相对。

翏生盨“翏生眔大㛣其百男百女千孙。

”《易·序卦》:“有男女,然后有夫妇。

”这种意义的“女”读为“nǚ”。

从女性引申出以女嫁人义。

如《国语·越语上》:“请句践女女于王,大夫女女于大夫,士女女于士。

”第二个“女”作动词,以女嫁人。

这种意义的“女”读为“nǜ”。

甲骨文“女”或读为“母”。

如《合集》94:“隹(唯)女庚韦(害)子安。

《尔雅释亲》亲属称谓的文化探析李勇【摘要】《尔雅·释亲》中的亲属称谓语保存了古代社会丰富的文化信息.对出现在古典文献和古代字书中的亲属称谓语进行考证和研究发现,这些称谓语反映了古代人民“男尊女卑”的思想观念,早期社会经历了对等交互从表婚制、亚血族群婚制、媵婚制的婚姻制度,家庭形态由男从女居最终发展到男人成为家庭主宰.《尔雅·释亲》中的亲属称谓语是一定语言环境中的社会人伦关系和特殊文化的体现.【期刊名称】《黑龙江教育学院学报》【年(卷),期】2011(030)012【总页数】3页(P110-112)【关键词】尔雅;亲属称谓;文化【作者】李勇【作者单位】宁波职业技术学院,浙江宁波315800【正文语种】中文【中图分类】I207.222《尔雅·释亲》是我国最早研究亲属关系的专著和“总表”,其书收录了古代亲属称谓语200余个,分为宗族、母党、妻党、婚姻四大类,即父系亲属,称为宗族;母系亲属,称为母党;妻系亲属,称为妻党;因嫁娶结成的亲属关系,称为婚姻。

在人类社会的构建和发展中,亲属关系一直扮演着重要角色。

这些体现人类社会特定人际关系和特殊身份角色的亲属称谓词语,反映了一定语言环境中社会的人伦关系和特殊文化[1]。

也就是说,亲属称谓制度、婚姻制度和家庭形式是一脉相承的,婚姻制度影响着家庭组织形式,而家庭组织形式直接决定着家庭称谓制度。

在华夏先民灿烂的文化长廊中,《尔雅·释亲》保存了丰富而完备的早期社会亲属称谓语。

通过对这些亲属称谓语的分析和研究,一方面能再现早期先民原始而简单的血缘婚姻关系,另一方面还有助于我们了解上古社会丰富而生动的文化信息[2]。

“男尊女卑”的思想开始于中国古代社会的青铜器时代和早期铁器时代。

在封建社会,以男子为中心的家庭观念渗透到社会生活的各个层面,男性祖先是直系亲属的主要角色,女性占次要地位。

唐·孔颖达在《礼记·曲礼》疏云:“亲指族内,戚指族外。