穴位埋线疗法操作规范

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

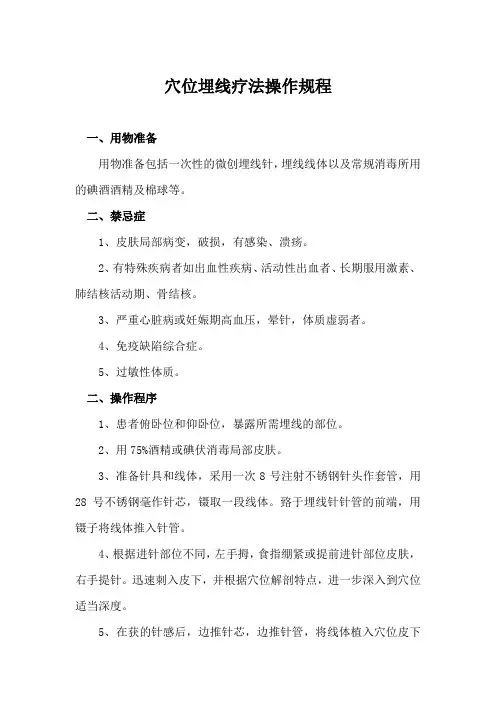

穴位埋线疗法操作规程一、用物准备用物准备包括一次性的微创埋线针,埋线线体以及常规消毒所用的碘酒酒精及棉球等。

二、禁忌症1、皮肤局部病变,破损,有感染、溃疡。

2、有特殊疾病者如出血性疾病、活动性出血者、长期服用激素、肺结核活动期、骨结核。

3、严重心脏病或妊娠期高血压,晕针,体质虚弱者。

4、免疫缺陷综合症。

5、过敏性体质。

二、操作程序1、患者俯卧位和仰卧位,暴露所需埋线的部位。

2、用75%酒精或碘伏消毒局部皮肤。

3、准备针具和线体,采用一次8号注射不锈钢针头作套管,用28号不锈钢毫作针芯,镊取一段线体。

臵于埋线针针管的前端,用镊子将线体推入针管。

4、根据进针部位不同,左手拇,食指绷紧或提前进针部位皮肤,右手提针。

迅速刺入皮下,并根据穴位解剖特点,进一步深入到穴位适当深度。

5、在获的针感后,边推针芯,边推针管,将线体植入穴位皮下组织或深层肌层内。

6、针出后,立即用干棉球压迫针孔片刻,并敷贴医用胶贴。

继续下一个穴位的操作。

微创埋线的线体植埋深度,一般来说,线体深度为1;5~2.0厘米四肢端末由于皮下组织和肌肉之间,肌肉较少,埋线比较困难,尽量不用埋线。

有些穴位下方有大出血的血管和神经,对于这些穴位应该避免深刺,以防伤及血管和神经。

三、注意事项1、严格注意无菌操作。

羊肠线应埋于皮下组织与肌肉之间,且线头不得外露,以防感染。

2、在同一穴位作重复治疗时,应偏离前次治疗的进、出针点。

3、肌腹、肌腱处治疗时,先进行穴位按摩,然后再埋线。

4、术后1~5天内,少数患者有时出现肿、痛、低热等无菌性炎症反应,一般可不处理,1周左右可自行消失。

局部有明显的炎症反应如红、肿、热、痛者,应抗炎治疗。

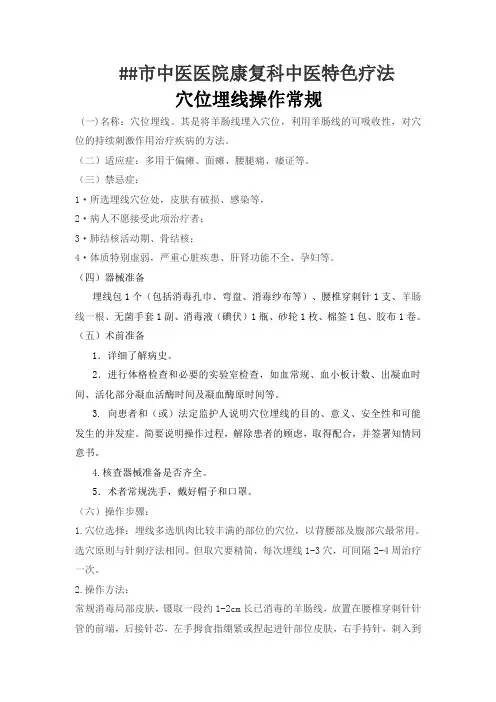

##市中医医院康复科中医特色疗法穴位埋线操作常规(一)名称:穴位埋线。

其是将羊肠线埋入穴位,利用羊肠线的可吸收性,对穴位的持续刺激作用治疗疾病的方法。

(二)适应症:多用于偏瘫、面瘫、腰腿痛、痿证等。

(三)禁忌症:1·所选埋线穴位处,皮肤有破损、感染等,2·病人不愿接受此项治疗者;3·肺结核活动期、骨结核;4·体质特别虚弱,严重心脏疾患、肝肾功能不全、孕妇等。

(四)器械准备埋线包1个(包括消毒孔巾、弯盘、消毒纱布等)、腰椎穿刺针1支、羊肠线一根、无菌手套1副、消毒液(碘伏)1瓶、砂轮1枚、棉签1包、胶布1卷。

(五)术前准备1.详细了解病史。

2.进行体格检查和必要的实验室检查,如血常规、血小板计数、出凝血时间、活化部分凝血活酶时间及凝血酶原时间等。

3. 向患者和(或)法定监护人说明穴位埋线的目的、意义、安全性和可能发生的并发症。

简要说明操作过程,解除患者的顾虑,取得配合,并签署知情同意书。

4.核查器械准备是否齐全。

5.术者常规洗手,戴好帽子和口罩。

(六)操作步骤:1.穴位选择:埋线多选肌肉比较丰满的部位的穴位,以背腰部及腹部穴最常用。

选穴原则与针刺疗法相同。

但取穴要精简,每次埋线1-3穴,可间隔2-4周治疗一次。

2.操作方法:常规消毒局部皮肤,镊取一段约1-2cm长已消毒的羊肠线,放置在腰椎穿刺针针管的前端,后接针芯,左手拇食指绷紧或捏起进针部位皮肤,右手持针,刺入到一定的深度,当出现“得气”感后,边推针芯,边退针管,将羊肠线埋植在穴位的皮下组织或肌层内,针孔处覆盖消毒纱布。

(七):注意事项:(1)严格无菌操作,防止感染。

操作要轻、准,防止断针。

(2)根据不同部位,掌握埋线的深度,不要伤及内脏、大血管和神经干(不要直接结扎神经和血管),以免造成功能障碍和疼痛。

埋线最好埋在皮下组织与肌肉之间,肌肉丰满的地方可埋入肌层,羊肠线不可暴露在皮肤外面。

(3)皮肤局部有感染或有溃疡时不宜埋线。

第十五章埋线技术穴位埋线技术是将羊肠线或生物蛋白线埋入人体穴位内,利用线体对穴位的持续刺激作用治疗疾病的一种技术,具有疏通经络、调和气血、补虚泻实的作用。

常用于哮喘、三叉神经痛、面肌痉挛、癫痫、糖尿病、过敏性鼻炎、过敏性结肠炎、慢性胃炎、肥胖症、湿疹、慢性荨麻疹等疾病的治疗。

一、常用器具及基本操作方法(一)一次性埋线针操作方法根据病情需要和操作部位选择不同种类和型号的埋线工具。

其中一次性埋线针可由一次性使用无菌注射针配适当粗细的磨平针尖的针灸针改造而成。

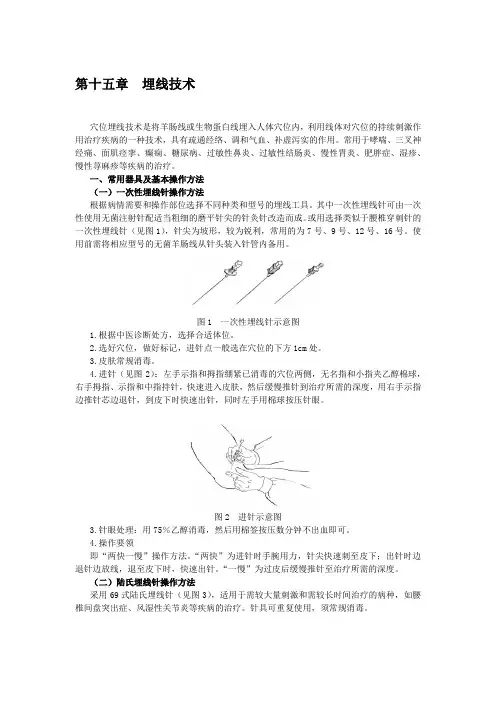

或用选择类似于腰椎穿刺针的一次性埋线针(见图1),针尖为坡形,较为锐利,常用的为7号、9号、12号、16号。

使用前需将相应型号的无菌羊肠线从针头装入针管内备用。

图1 一次性埋线针示意图1.根据中医诊断处方,选择合适体位。

2.选好穴位,做好标记,进针点一般选在穴位的下方1cm处。

3.皮肤常规消毒。

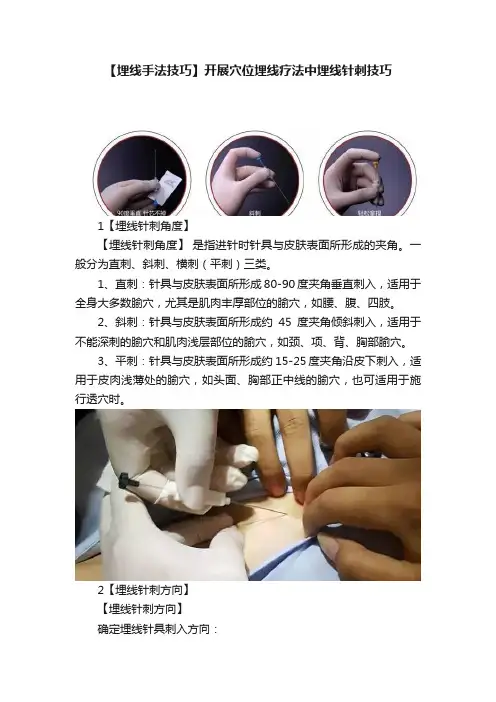

4.进针(见图2):左手示指和拇指绷紧已消毒的穴位两侧,无名指和小指夹乙醇棉球,右手拇指、示指和中指持针,快速进入皮肤,然后缓慢推针到治疗所需的深度,用右手示指边推针芯边退针,到皮下时快速出针,同时左手用棉球按压针眼。

图2 进针示意图3.针眼处理:用75%乙醇消毒,然后用棉签按压数分钟不出血即可。

4.操作要领即“两快一慢”操作方法。

“两快”为进针时手腕用力,针尖快速刺至皮下;出针时边退针边放线,退至皮下时,快速出针。

“一慢”为过皮后缓慢推针至治疗所需的深度。

(二)陆氏埋线针操作方法采用69式陆氏埋线针(见图3),适用于需较大量刺激和需较长时间治疗的病种,如腰椎间盘突出症、风湿性关节炎等疾病的治疗。

针具可重复使用,须常规消毒。

图3 69式陆氏埋线针示意图1.根据中医诊断处方、选择合适体位,一般先进行背部选穴埋线治疗。

2.选好穴位,做好标记,进针点一般选在穴位的下方1cm处。

3.皮肤常规消毒。

4.局部麻醉,用1%利多卡因注射液,先在进针点打出皮丘,然后向治疗要求的深度边推麻药边进针至穴位处,一般一穴用药0.5~1ml左右。

【埋线手法技巧】开展穴位埋线疗法中埋线针刺技巧

1【埋线针刺角度】

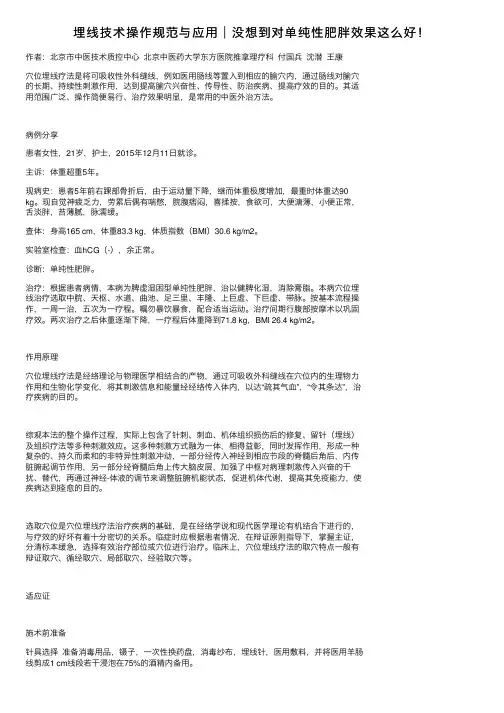

【埋线针刺角度】是指进针时针具与皮肤表面所形成的夹角。

一般分为直刺、斜刺、横刺(平刺)三类。

1、直刺:针具与皮肤表面所形成80-90度夹角垂直刺入,适用于全身大多数腧穴,尤其是肌肉丰厚部位的腧穴,如腰、腹、四肢。

2、斜刺:针具与皮肤表面所形成约45度夹角倾斜刺入,适用于不能深刺的腧穴和肌肉浅层部位的腧穴,如颈、项、背、胸部腧穴。

3、平刺:针具与皮肤表面所形成约15-25度夹角沿皮下刺入,适用于皮肉浅薄处的腧穴,如头面、胸部正中线的腧穴,也可适用于施行透穴时。

2【埋线针刺方向】

【埋线针刺方向】

确定埋线针具刺入方向:

1、腧穴分布情况:朝向患处方向刺入。

2、经脉循行方向:如有的实行迎随补泻的要求或逆经。

3、为针感达到而将针尖朝向患部方向。

3【埋线针刺深度】

【埋线针刺深度】是指针具刺入腧穴即线体留置于体内的深度。

一般深度在筋膜层。

1、穴位情况,穴位局部肌肉层厚则埋线深,肌肉层薄,则埋线浅。

2、年龄情况,年老体弱及小儿娇嫩之体,均不宜深刺;年轻力壮可深刺。

3、体质情况,形体瘦弱、气血虚宜浅刺;形体强盛则可深刺。

4、解剖情况,头面、颈、项、背、胸部的腧穴宜浅刺;腰、腹、四肢可深刺。

5、病情情况,阳证、表证、新病、实证宜浅刺;阴证、里证、久证、虚证宜深刺。

埋线技术操作规范与应⽤│没想到对单纯性肥胖效果这么好!作者:北京市中医技术质控中⼼北京中医药⼤学东⽅医院推拿理疗科付国兵沈潜王康⽳位埋线疗法是将可吸收性外科缝线,例如医⽤肠线等置⼊到相应的腧⽳内,通过肠线对腧⽳的长期、持续性刺激作⽤,达到提⾼腧⽳兴奋性、传导性、防治疾病、提⾼疗效的⽬的。

其适⽤范围⼴泛、操作简便易⾏、治疗效果明显,是常⽤的中医外治⽅法。

病例分享患者⼥性,21岁,护⼠,2015年12⽉11⽇就诊。

主诉:体重超重5年。

现病史:患者5年前右踝部⾻折后,由于运动量下降,继⽽体重极度增加,最重时体重达90kg。

现⾃觉神疲乏⼒,劳累后偶有喘憋,脘腹痞闷,喜揉按,⾷欲可,⼤便溏薄,⼩便正常,⾆淡胖,苔薄腻,脉濡缓。

查体:⾝⾼165 cm,体重83.3 kg,体质指数(BMI)30.6 kg/m2。

实验室检查:⾎hCG(-),余正常。

诊断:单纯性肥胖。

治疗:根据患者病情,本病为脾虚湿困型单纯性肥胖,治以健脾化湿,消除膏脂。

本病⽳位埋线治疗选取中脘、天枢、⽔道、曲池、⾜三⾥、丰隆、上巨虚、下巨虚、带脉。

按基本流程操作,⼀周⼀治,五次为⼀疗程。

嘱勿暴饮暴⾷,配合适当运动。

治疗间期⾏腹部按摩术以巩固疗效。

两次治疗之后体重逐渐下降,⼀疗程后体重降到71.8 kg,BMI 26.4 kg/m2。

作⽤原理⽳位埋线疗法是经络理论与物理医学相结合的产物,通过可吸收外科缝线在⽳位内的⽣理物⼒作⽤和⽣物化学变化,将其刺激信息和能量经经络传⼊体内,以达“疏其⽓⾎”,“令其条达”,治疗疾病的⽬的。

综观本法的整个操作过程,实际上包含了针刺、刺⾎、机体组织损伤后的修复、留针(埋线)及组织疗法等多种刺激效应。

这多种刺激⽅式融为⼀体,相得益彰,同时发挥作⽤,形成⼀种复杂的、持久⽽柔和的⾮特异性刺激冲动,⼀部分经传⼊神经到相应节段的脊髓后⾓后,内传脏腑起调节作⽤,另⼀部分经脊髓后⾓上传⼤脑⽪层,加强了中枢对病理刺激传⼊兴奋的⼲扰、替代,再通过神经-体液的调节来调整脏腑机能状态,促进机体代谢,提⾼其免疫能⼒,使疾病达到痊愈的⽬的。

穴位埋线操作方法及要领

穴位埋线是一种常见的中医疗法,可以有效地调理身体健康。

下面是穴位埋线的操作方法及要领:

1. 穴位选择:根据病症和体质选择相应的穴位进行埋线。

常用的穴位有:足三里、合谷、百会等。

2. 工具准备:准备好符合卫生要求的埋线针、线材、绷带等工具和消毒用品。

3. 消毒操作:将埋线针和相关工具进行彻底的消毒,确保操作的卫生。

4. 定位准确:根据穴位的位置,用清洁纱布或无菌棉球擦拭穴位,使其清洁干净。

5. 长度调节:根据穴位的深浅,调节埋线的长度,通常为穴位长度的2/3。

6. 埋线操作:将埋线针沿着穴位方向平行插入皮肤,插入后不要停留太长时间,适当着力,感觉到轻微的阻力时即可放线。

7. 线材绷紧:将线材缓慢地拉紧,注意尽量使线材达到穴位的深度或浅度。

8. 固定绷带:在埋线的位置上用绷带固定,防止线材滑出。

9. 操作注意:操作时要专注、细致、轻柔,避免受伤或感染。

10. 完善记录:对每次埋线的位置、长度、时间等进行完善记录,以便于跟踪效果。

注意事项:

- 操作前应仔细检查患者是否有禁忌症,如出血倾向、严重感染等情况。

- 操作过程中要确保卫生,将需要消毒的物品妥善处理。

- 埋线后,要向患者说明注意事项和注意观察局部的变化及感觉。

请注意,此回答仅针对穴位埋线的操作方法及要领,并不构成医疗建议,如有需要,请咨询专业医生的意见。

穴位埋线疗法的操作及临床应用穴位埋线疗法的概念:穴位埋线疗法是在祖国医学的脏腑、气血、经络理论指导下,把羊肠线埋植在相应腧穴和特定部位中,利用其对穴位的持续性刺激作用来治疗疾病,属于针灸疗法在临床上的延伸和发展。

穴位埋线基本原理:1、中医 ?针刺效应 ?埋线效应 ?刺血效应2、西医 ?化学刺激效应 ?组织疗法效应穴位埋线治疗原理针刺效应? 穴位埋线作为一种穴位刺激疗法,同样可起到针刺效应以治疗疾病。

埋线时,需用针具刺入穴内埋入肠线;此时即可产生酸、麻、胀、重等感觉,由于埋线针具较毫针更粗大,其剌激感应更强烈,这与针刺产生的针感及传导是一致的,它通过经络作用于机体,起到协调脏腑,调和气血,疏通经络的作用。

刺血效应? 刺血疗法是用针具刺破络脉,放出少量血液以治疗疾病的一种方法。

《素问?调经论》说视其血络刺出其血,无令恶血得入于经,以成其疾。

”“血去则经隧通矣”。

说明剌血有良好的治疗作用。

埋线时往往会刺破络脉,致针眼处有少量出血或渗血,这就产生了刺血效应。

可改善微循环,缓解血管痉挛,从而改善了局部组织缺血缺氧状态,调动人体的免疫机能,激发体内的防御机制。

因此,埋线操作时,同样可起到刺血效应,以协调经络的虚实,从而调整人体脏腑、经络及气血功能。

留针及埋针效应? 在针灸治疗实践中,留针及埋针对提高疗效有重要作用,而埋线后,肠线在体内软化、分解、液化及吸收的过程,对穴位产生的生理物理及生物化学刺激可长达20天至4个月(持续时间与肠线粗细成正比),其刺激感应维持时间是任何留针和埋针法所不能比拟的。

从而弥补了针刺时间短,疾病恢复慢,易复发及就诊次数多等缺点,使疾病在较长时间里依靠这种良性刺激不断得到调整和修复,故能起到比留针和埋针更好的疗效。

穴位埋线的特点1.以线代针,效集多法2.刺激持久,祛顽疗固3.精确选穴,多用透穴4.精用组穴,交替调息5.注重敏感穴,多选特定穴6.诊次稀疏,操作简便刺激持久,祛顽疗固 ?穴位埋线疗法以线代针,埋入穴内,慢慢软化、分解、液化、吸收,对穴位产生一种柔和而持久的刺激。

中医穴位埋线疗法中医穴位埋线疗法是一种新兴的穴位刺激疗法。

它在中医学的脏腑、气血、经络理论指导下,把羊肠线或生物蛋白线埋植在相应腧穴和特定部位中,利用其对穴位的持续性刺激,达到协调脏腑、疏通经络、调和气血、补虚泻实的作用来治疗疾病。

一、治疗方法采用一次性微创埋线针将一种体内可吸收的生物材料注入穴位内,借助材料对穴位的长期刺激替代每日的针灸刺激、实现长期“留针”效应,从而获得更好的治疗效果。

这种长效针灸技术不仅使患者接受针灸治疗更方便,节约时间和精力,而且有增强疗效作用。

二、埋线疗法的临床适应证特效病症:可以单独用埋线治疗消化道疾病:慢性胃炎、慢性十二指肠溃疡、慢性结肠炎等。

局限性痛症:痛风、慢性腰背痛、肩周炎、膝关节痛等。

颈腰椎疾病:颈椎病、腰椎间盘突出症等。

妇科疾病(功能性):功能性子宫出血、痛经、闭经、盆腔炎等。

肥胖(食欲控制和体型改善)有效病症:有明显疗效,但需要配合药物、推拿或其他疗法,哮喘、慢性支气管炎、中风、痤疮、亚健康调理等。

三、埋线疗法的禁忌证埋线疗法在操作治疗上基本与针灸的要求是一样的,在人体穴位中除神阙、乳中不能埋线外,其余穴位都能进行埋线,没有绝对禁忌证,但由于埋线针比针灸针粗,并且针头较锐利,因此在操作时需要更加小心谨慎,要稳要准,掌握好进针时的方向和深度,一般不做提插捻转手法,这也是和针灸的区别。

另外以下情况也应注意:1、5岁以下的儿童一般不做埋线。

2、精神紧张、过劳、饭后30分钟内以及饭前30分钟一般不做埋线,以免发生晕针。

3、同针灸一样,孕妇不宜在腰腹部及合谷、三阴交等穴位埋线。

4、关节腔内不宜埋线。

5、有出血倾向的患者不宜埋线。

6、严重的心脏病患者不宜应用穴位埋线,如必须做时,不宜强刺激,肠线不宜过长。

7、孕妇有习惯性流产史者应禁用。

8、头、眼部血管丰富,易出血,不宜做埋线治疗。

胸、背部是心肺所居之处,埋线应更加小心,不宜过深,严防刺伤肺脏,造成气胸。

督脉部穴位埋线,以不过脊髓硬膜为度,防止意外发生。

穴位埋线疗法的技术操作规范穴位埋线疗法是将羊肠线或生物蛋白线植入人体穴位内,利用线体对穴位的持续刺激作用,达到治疗疾病的一种疗法。

包括物理刺激效应和化学刺激效应两个方面。

具有疏通经,调和气血,补虚泻实的作用。

常用于哮喘,三叉神经痛,面肌痉挛,癫痫,糖尿病,过敏性鼻炎,过敏性结肠炎,肥胖症等疾病的治疗。

一、基本操作方法根据中华人民共和国标准(GB/T21709.102008)针灸技术操作规范第10部分穴位埋线标准,我们选择套管针埋线法作为基本操作。

1、工具选择:根据病情需要和操作部位选择不同种类和型号的埋线工具和医用线。

其中套管针一般可由一次性使用无菌注射针,符合GB15811要求,一次性针灸针符合GB2024的要求。

2、体位:根据中医诊断处方,选择合适体位,一般先埋背部穴再埋正面穴。

3、穴位:根据患者病情选择适当的穴位。

4、环境:环境要求应注意环境清洁卫生,避免污染。

5、消毒:一次性使用无菌注射针的医疗器械用品还应符合GBl5980的有关规定。

部位消毒用0.5%的碘伏在施术部位由中心向外环行消毒,也可采用2%碘酒擦拭,再用75%- 1 -乙醇脱碘的方法;术者消毒医生双手应用肥皂水清洗、流水冲净,再用75%乙醇或0.5%碘伏擦拭,然后戴无菌手套。

6、施术方法:对拟操作的穴位以及穴周皮肤消毒,取一段适当长度的可吸收性外科缝线,放入8号一次性使用无菌注射针的前端,后接针芯,用一手拇指和食指固定拟进针穴位.另一只手持针刺入穴位,达到所需的深度,施以适当的提插捻转手法,当出现针感后,边推针芯,边退针管,将可吸收性外科缝线埋植在穴位的肌层或皮下组织内。

拔针后用无菌干棉球(签)按压针孔止血。

7、针眼处理:出针后按压片刻不出血即可;对出针后出血的患者,可让其自行流出几滴血液,再压迫针眼片刻即可,无需包扎处理。

8、操作要领:即“两快一慢”操作方法。

“两快”为进针时手腕用力,针尖快速刺至皮下,出针时边退针边放线,退至皮下时快速出针。

注意事项

(1)严格无菌操作,防止感染发生。

(2)羊肠线不宜埋于脂肪组织之中,以防脂肪液化,流出渗液。

羊肠线头不可暴露在皮肤外面,以防感染,如局部化脓流水或露出线头,可抽出羊肠线,入出脓液,外盖敷料并作抗感染处理。

(3)根据不同部位掌握埋线的角度和深度,不要伤及内脏、脊髓、大血管和神线干,更不要直接结扎神经干和大血管,以免造成不良后果。

(4)在一个穴位上作多次治疗,应偏离前次治疗的部位。

(5)头眼部血管丰富,易出血,埋线时要缓慢进出针,出针后用干棉球按压针眼片刻,防止出血和皮下血肿出现。

(6)注意术后反应,有异常现象应及时处理。

(7)埋线后应休息3-7天,局部不要沾生水,夏天每天应更换敷料。

如有感染,应按炎症处理。

(8)通过埋线,患者症状控制后,最好再埋线1-2次以巩固疗效。

有慢性病要埋线3-4次后才开始见效,患者不应随意停止治疗。

(9)用扎埋法时应注意:1结扎穴位要抓住重点,分次进行,一次结扎不宜太多;2结扎不能防妨碍正常活动。

结扎松紧要适当,不能过深或过浅,一般病程短、体质壮者线可穿得浅些,扎得紧些,病程长、体质弱者及肌腱移行处线穿得深些,

扎得松些。

肌腱部位则只穿线而不结扎;3结扎手有少量出血,一般加压包扎即可。

若出血多而不止,可能损伤血管,则要抽线后加压止血;4结扎手一般可有轻度疼痛,持续约3-5天,如持续性剧痛,活动受限制,可能系结扎过紧所致,应将结扎线剪断放松,可不必抽线。

穴位埋线治疗慢性疾病穴位埋线治疗也叫做羊肠线埋植疗法,将羊肠线埋入穴位达到治疗疾病目的的方法,该疗法基于传统针灸疗法,与现代生物材料结合后形成的一种全新治疗方式,其中融合针刺、埋针及组织疗法等,羊肠线在患者体内逐渐软化分解,刺激穴位的同时,达到治疗疾病的目的。

穴位埋线自针灸学理论基础上发展而成,将线埋入机体后,达到调节气血及经络的目的。

临床上一些慢性病无法长期针刺治疗,通过穴位埋线可实现周期性治疗的目的。

一、穴位埋线操作方法该治疗方法具有广泛的适应性,针对肥胖、气管炎、神经衰弱、慢性胃炎、月经不调、小儿消化不良、百日咳、夜啼等疾病具有一定效果。

在埋线过程中,患者避免空腹,但也不宜过饱,在治疗过程中需规避严重慢性病及皮肤过敏、血液疾病患者,妊娠期、月经期患者不能接受治疗。

患者在阳光充足的病床上接受穴位埋线治疗,医务人员清洁手部,并佩戴口罩及套帽。

穴位埋线后会持续刺激患者穴位,改变患者局部肌肉痉挛问题,疏解患者经络,达到消除神经根水肿、补充机体养分的目的。

在治疗前与患者交流,让患者认识到治理过程中需注意的问题,对局部消毒后,穿线,将线埋藏在患者皮下0.5-1cm,埋线后患者需卧床15分钟,若患者治疗后未发生不良反应可以回家。

患者在局部埋线后3天不能碰水,忌洗浴。

若患者穴位出现疼痛、出血等问题,可利用酒精擦拭,在治疗过程中注意清淡饮食,禁止食用海鲜及羊肉等食品,在埋线后患者出现异常还需及时处理。

二、慢性病的穴位埋线治疗慢性病是临床难治性疾病,主要是疾病在治疗后反复发作、久治不愈,部分疾病无法彻底治愈,比如腰椎间盘突出症为终身性疾病,需及时调整疾病状态,避免压迫患者神经引发多种并发症。

痛经及亚健康、肥胖是常见慢性病,均可通过穴位埋线治疗。

三、腰椎间盘突出治疗比如,患者发生腰椎间盘突出压迫坐骨神经,表现为右下肢牵拉疼痛,中医诊断为腰痛,气滞血瘀证,埋线穴位为阿是穴、委中、大肠俞及血海、阳陵泉、足三里、三阴交等穴位。

穴位埋线技术操作规程穴位埋线技术是一种传统的中医治疗方法,通过将特定的线缝入穴位,刺激经络系统,调理气血运行,达到治疗疾病的目的。

下面是穴位埋线技术操作规程的详细步骤。

一、准备工作1. 消毒:将穴位埋线所需的工具进行消毒处理,保证操作的无菌环境。

2. 选择穴位:根据患者的病情和需要治疗的经络,选择合适的穴位。

3. 安全须知:告知患者术前注意事项和术后注意事项,增强患者的合作性和配合度。

二、穴位埋线操作1. 体位准备:患者仰卧位,并进行适当的舒适调整,使穴位易于暴露和操作。

2. 穴位定位:根据穴位的位置和特点,进行准确定位,可以通过手法或穴位刺激仪等工具进行。

3. 皮肤消毒:将穴位周围的皮肤进行消毒,用无菌棉球蘸取酒精进行擦拭,确保穴位周围的环境卫生。

4. 局麻:根据需要,在穴位周围注射适量的局部麻醉药物,使患者在治疗过程中感到舒适和无痛苦。

5. 松解皮肤:用无菌棉球蘸取酒精或盐水,将穴位周围的皮肤进行松解,使线顺利穿入皮下。

6. 线针操作:将线针插入穴位,混油解旋针刺入皮下后,转动穴位,用力推入穴位。

7. 线缝操作:线针顺着穴位的方向,将线缝入皮下,同时要注意穴位周围的组织和血管,避免损伤。

8. 固定线头:将线头留一段适量的长度,用胶布或绷带进行固定,保持线的稳定性,防止线与皮肤摩擦。

9. 清理穴位:将穴位周围的伤口进行清理,用无菌棉球擦拭,以防感染。

10. 教育患者:告知患者术后的注意事项和注意事项,增强患者的合作性和配合度。

三、术后处理1. 安置患者:将患者放置在舒适的体位,并告知患者不要用力活动和擦拭穴位。

2. 观察状况:观察患者穴位周围有无出血、红肿等症状,及时处理异常情况。

3. 术后指导:向患者详细介绍术后注意事项,包括保持伤口清洁、避免感染、饮食调理等。

4. 复诊计划:根据患者的病情和需要,制定合理的复诊计划,进行术后随访和进一步的治疗。

穴位埋线技术需要经过专业的培训才能进行操作,操作过程中需要注意患者的舒适度和安全性,合理选择穴位并采取适当的局部麻醉措施,以确保治疗效果和患者的治疗体验。

穴位埋线疗法操作规范

穴位埋线疗法是根据病情需要将特制羊肠线埋藏于相应的经络穴位,利用羊肠线对穴位的持续性刺激作用而治疗疾病的一种方法。

一、操作方法:

(一)常规缝合针埋线法。

1.用具的准备:弯头血管钳(12~14寸)、持针钳、剪刀、短无齿镊、手术刀(尖头)、腰盘、药杯、针管(5~10毫升)、三角缝针(大号),铬制或纯羊肠线“00”“0”“1”“2”号各若干,0.25%~1%普鲁卡因500毫升,龙胆紫一小瓶。

2.术前准备:外科无菌操作,洗手,戴消毒手套,用硫柳汞液消毒皮肤,铺消毒洞巾。

患者取卧位,常规辨证取穴,穴位中心的上下或左右各约1.5厘米处,用龙胆紫作进、出点标记。

如透两个穴位,只在各穴作好标记即可。

3.操作方法:常规消毒皮肤后,用普鲁卡因,在进、出点作皮丘麻醉,铺好洞巾,进行穿线。

进针时,左手拇指、示指绷紧或捏起进针部位皮肤,右手用持针钳钳住已经穿好羊肠线的三角缝合针,从进针处人针穿过皮下组织,将针由出针处穿出,紧贴皮肤将羊肠线末端剪断,放松皮肤,羊肠

线自然埋入皮肤组织。

(二)简易无痛穴位埋线法:

常规皮肤消毒,将3号医用羊肠线剪成1cm等长线段,取羊肠线穿进7号注射针头内,将针尖刺入穴位,直刺约30mm提插得气后,用针芯抵住羊肠线(针芯由直径0.35mm×长40mm毫针剪成平头改成)缓缓退出针管,将羊肠线留在穴位内,敷无菌棉球以胶布固定。

二、穴位埋线的适应症

埋线疗法适用于慢性、顽固性、免疫低下等疾病的治疗,特别对半身不遂、肥胖、面瘫后遗症、癫痫、腰腿痛、腰椎间盘突出症、颈椎病、痿证、脊髓灰质炎后遗症、慢性支气管炎、哮喘、便秘、腹泻、慢性胃炎、胃痛、功能性消化不良、高血压、高脂血症、遗尿、尿失禁、神经官能症、免疫功能低下等。

穴位埋线疗法对肥胖症有独特疗效。

三、注意事项:

(一)严格注意无菌操作。

羊肠线应埋于皮下组织与肌肉之间,且线头不得外露,以防感染。

(二)在同一穴位作重复治疗时,应偏离前次治疗的进、出针点。

(三)肌腹、肌腱处治疗时,先进行穴位按摩,然后再

埋线。

(四)术后1~5天内,少数患者有时出现肿、痛、低热等无菌性炎症反应,一般可不处理,1周左右可自行消失。

局部有明显的炎症反应如红、肿、热、痛者,应抗炎治疗。