肌内效贴联合强制性使用运动疗法治疗痉挛型偏瘫的临床应用

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:6

改良强制性诱导运动治疗儿童偏瘫个案报道邢春燕;孙克兴【摘要】目的 H为儿童偏瘫患者的上肢功能康复训练提供一种可资借鉴的模式.方法选择1例5岁的脑外伤后遗右侧偏瘫患儿,监护人知情同意.主要参照强制性诱导运动疗法的基本原则,限制健侧上肢活动,集中、反复、大量地对患肢进行训练.包括针对性推拿和作业治疗(30 min/次)、家庭功能性、文娱性活动训练,1次/d,5次/周,3周为1个疗程.治疗期间用低温板塑的限制性器具限制左上肢(健侧),10 h/d.采用Peabody运动发育量表(PDMS-2)、上田敏偏瘫上肢功能评价表、Brunnstrom偏瘫手功能评价、治疗师日志并参考家长反应来评估疗效.结果治疗后患肢的主动性有明显提高,PDMS-2评定明显提高,上田敏偏瘫上肢功能评价表、Brunnstrom偏瘫手功能评价均有改善.结论改良强制性诱导运动疗法对偏瘫儿童患侧上肢的功能恢复有积极的影响.【期刊名称】《中国康复理论与实践》【年(卷),期】2010(016)002【总页数】3页(P174-176)【关键词】儿童;偏瘫;康复;运动疗法;改良强制性诱导运动【作者】邢春燕;孙克兴【作者单位】上海中医药大学针灸推拿学院,上海市,201203;上海中医药大学针灸推拿学院,上海市,201203【正文语种】中文【中图分类】R561.1偏瘫患儿的手功能康复一直是儿童康复的一大难题。

首先由于患儿的健手能完成一些基本的生活自理动作,所以在康复早期许多患儿的父母往往比较重视患儿的步行训练,而忽视患侧上肢和手的训练,造成患儿形成异常的偏瘫模式,治疗起来比较困难[1]。

由于患儿年龄较小,配合程度不高,加上患手的功能障碍,更不会有意配合运用,所有这些造成在康复训练中的困难。

传统的康复治疗方法如运动治疗和作业治疗对手功能康复有一定疗效,但治疗时间分散且疗程长,家庭经济负担大,治疗师工作压力和强度也大,对医疗及社会资源的利用造成一定的浪费,而且有时会错过最佳治疗时间[2]。

81医学食疗与健康 2023年4月上第21卷第10期·中医中药·中西医结合·作者简介:赵艳,康复治疗科,甘肃省康复中心医院。

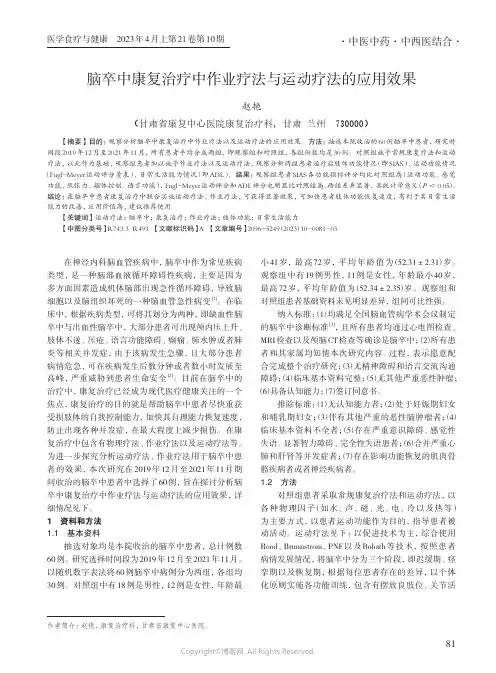

脑卒中康复治疗中作业疗法与运动疗法的应用效果赵艳(甘肃省康复中心医院康复治疗科,甘肃 兰州 730000)【摘要】目的:观察分析脑卒中康复治疗中作业疗法以及运动疗法的应用效果。

方法:抽选本院收治的60例脑卒中患者,研究时间段2019年12月至2021年11月,所有患者平均分成两组,即观察组和对照组,各组例数均是30例。

对照组施予常规康复疗法和运动疗法,以此作为基础,观察组患者加以施予作业疗法以及运动疗法,观察分析两组患者治疗后肢体功能情况(即SIAS)、运动功能情况(Fugl-Meyer 运动评分量表)、日常生活能力情况(即ADL)。

结果:观察组患者SIAS 各功能指标评分均比对照组高(运动功能、感觉功能、肌张力、躯体控制、语言功能),Fugl-Meyer 运动评分和ADL 评分也明显比对照组高,两组差异显著,具统计学意义(P <0.05)。

结论:在脑卒中患者康复治疗中联合实施运动疗法、作业疗法,可获得显著效果,可加快患者肢体功能恢复速度,有利于其日常生活能力的改善,应用价值高,建议推荐使用。

【关键词】运动疗法;脑卒中;康复治疗;作业疗法;肢体功能;日常生活能力【中图分类号】R743.3……R493 【文献标识码】A 【文章编号】2096-5249(2023)10-0081-03在神经内科脑血管疾病中,脑卒中作为常见疾病类型,是一种脑部血液循环障碍性疾病,主要是因为多方面因素造成机体脑部出现急性循环障碍,导致脑细胞以及脑组织坏死的一种脑血管急性病变[1]。

在临床中,根据疾病类型,可将其划分为两种,即缺血性脑卒中与出血性脑卒中,大部分患者可出现颅内压上升、肢体不遂、压疮、语言功能障碍、癫痫、肺水肿或者肺炎等相关并发症,由于该病发生急骤,且大部分患者病情危急,可在疾病发生后数分钟或者数小时发展至高峰,严重威胁到患者生命安全[2]。

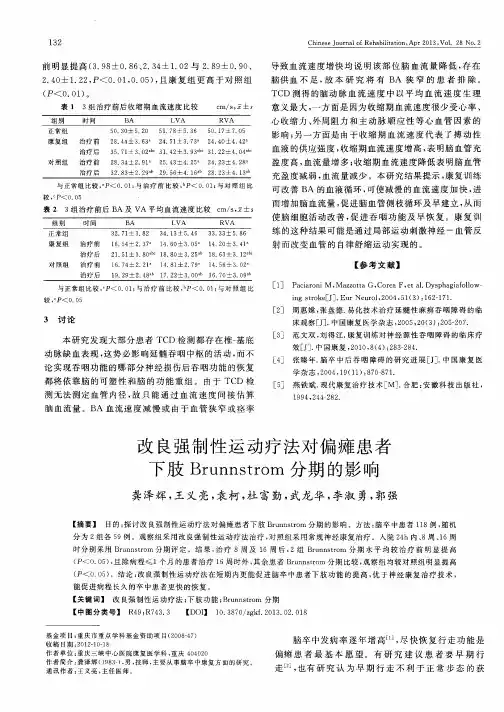

强制性运动联合高压氧疗法在痉挛性偏瘫患者神经功能恢复中的应用樊留博;江毅卿;田瑛;卢战;刘宝华;唐艳;金欢欢【摘要】目的观察强制性运动(CIMT)联合高压氧(HBO)对痉挛性偏瘫患者神经功能恢复的临床疗效.方法选取脑卒中痉挛性偏瘫患者69例,随机分为HBO组、CIMT组和CIMT联合HBO组各23例,3组均在常规康复治疗基础上行相应治疗,分别于治疗前与治疗4周后对3组患者改良Ashworth分级、临床神经功能缺损评分、简化Fugl-Meyer运动量表(FMA)、Berg平衡量表(BBS)和Barthel指数评定变化进行对比分析.结果治疗4周后3组改良Ashworth评定和神经功能缺损评分均较治疗前明显下降(P<0.01),且CIMT组低于HBO组(P<0.05),CIMT联合HBO组更低于其他两组(P<0.05);3组患者FMA、BBS及Barthel指数的评分均较治疗前明显提高(P<0.01),且CIMT组高于HBO组(P<0.05),CIMT联合HBO 组高于其他两组(P<0.05).结论强制性运动联合高压氧能够减轻痉挛性偏瘫患者患侧肢体的肌张力,促进肢体运动功能、日常生活能力的恢复,有效改善痉挛性偏瘫患者神经功能及运动功能,从而提高患者的生活质量,改善预后.【期刊名称】《中国中医急症》【年(卷),期】2015(024)005【总页数】4页(P866-869)【关键词】强制性运动疗法;高压氧;痉挛;脑卒中;神经功能【作者】樊留博;江毅卿;田瑛;卢战;刘宝华;唐艳;金欢欢【作者单位】浙江省台州医院,浙江台州317000;浙江省台州医院,浙江台州317000;浙江省台州医院,浙江台州317000;浙江省台州医院,浙江台州317000;温州医科大学附属第二医院,浙江温州325035;浙江省台州医院,浙江台州317000;浙江省台州医院,浙江台州317000【正文语种】中文【中图分类】R743.9脑卒中是一种严重威胁人类生命的常见病、多发病,具有高发病率、高死亡率、高致残率和高复发率等特点。

肌内效贴扎治疗脑卒中后偏瘫肩痛的临床应用价值肌内效贴扎是一种常用于治疗肌肉骨骼疾病的物理治疗方法,通过将特殊的弹性贴布贴附在疼痛部位,利用其拉力和支撑力对疼痛部位进行适当的压迫和支撑,从而缓解肌肉和关节的疼痛。

在脑卒中患者中,偏瘫肩痛是一种常见的并发症,给患者的康复和生活质量带来了极大的困扰。

本文旨在探讨肌内效贴扎在治疗脑卒中后偏瘫肩痛中的临床应用价值。

肌内效贴扎对于脑卒中后偏瘫肩痛的治疗具有显著的疗效。

脑卒中后偏瘫肩痛的发生与患侧肩部肌肉的抑制减退、肩关节的功能失调以及肌肉萎缩等因素密切相关。

肌内效贴扎贴布可以通过对肌肉和关节的压迫和支撑,促进肌肉功能的恢复和肩关节功能的改善,缓解肩痛症状,提高患者的生活质量。

多项临床研究表明,肌内效贴扎在治疗脑卒中后偏瘫肩痛中具有较好的疗效,能够明显改善患者的肩部疼痛和功能障碍,减轻患者的痛苦和不适感。

肌内效贴扎在治疗脑卒中后偏瘫肩痛中具有较好的安全性和耐受性。

肌内效贴扎是一种非药物治疗方法,不会引起药物副作用或依赖性,对患者的身体没有明显的损害。

贴布具有良好的柔韧性和适应性,能够与肌肉和皮肤完全贴合,不会影响患者的正常活动和生活。

临床应用表明,肌内效贴扎治疗脑卒中后偏瘫肩痛是一种安全、有效的治疗手段,受到患者和医护人员的普遍认可和喜爱。

肌内效贴扎在治疗脑卒中后偏瘫肩痛中具有较好的持久性疗效。

脑卒中后偏瘫肩痛是一种复杂的疼痛症状,传统的治疗方法往往效果不佳,易于反复发作。

而肌内效贴扎可以通过对肌肉和关节的生理支撑和保护,促进肌肉力量的增加和肌肉活动度的恢复,改善肩部的稳定性和灵活性,从而达到持久性的治疗效果。

患者在接受肌内效贴扎治疗后,肩痛症状得到缓解,肌肉和关节功能逐渐恢复,不易出现复发。

肌内效贴扎在治疗脑卒中后偏瘫肩痛中具有显著的临床应用价值。

它不仅具有显著的疗效,而且安全耐受,持久有效,适用于各种年龄和病情严重程度的脑卒中后偏瘫肩痛患者。

我们应该充分重视肌内效贴扎治疗脑卒中后偏瘫肩痛的临床应用,积极推广和普及这一有效的治疗方法,以改善脑卒中患者的康复效果和生活质量。

儿童脑性瘫痪经颅磁刺激治疗专家共识2022 (最全版)脑性瘫痪(简称脑瘫)是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致的一组症候群,主要表现为持续存在的中枢性运动障碍和姿势异常, 可伴有认知、语言、行为障碍以及癫痫和继发性肌肉骨骼问题,是儿童致残的最常见原因[1,2]。

目前,全球约有5 000万脑瘫患者[3],中国现有脑瘫患者500余万,且每年约新增4万~5万患儿,给社会和家庭造成了沉重的经济和精神负担23]。

脑瘫至今无法治愈,也没有明确的策略进行预防,康复治疗是改善脑瘫患儿临床症状的关键。

据统计,超过80%的脑瘫患儿磁共振成像可发现脑部结构异常,以脑室周围白质损伤、深部灰质损伤、脑发育不良最为常见[4]。

影像学异常的持续存在必将严重影响患儿的神经发育及临床症状的康复,而采取积极有效的治疗则可明显改善患儿的预后[5]。

运动障碍是脑瘫的核心症状,现阶段的康复方案以运动训练为主,辅以局部肌肉的物理因子治疗⑹,主要着眼于患儿的临床症状,通过改善外周器官的功能由下而上地调控并重塑中枢神经系统。

理论上,直接作用于大脑皮质或神经细胞的治疗技术可促进神经发育及代偿原有功能障碍,由上而下、由中枢到外周地改善患儿的临床症状,疗效或许更加显著。

然而,神经保护类药物和干细胞治疗受到依从性、不良反应、并发症、费用等诸多因素的影响难以展开深入的研究, 应用证据有限。

专业人员一直在寻找更加安全有效、可作用于中枢神经系统的脑瘫康复新技术。

经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation , TMS)是一种无创的非侵入性脑刺激技术[刀,最早用于脑瘫患儿皮质脊髓束投射的测量和评估[8], Valle等[9]在2007年首次报道应用TMS治疗脑瘫患儿的肢体痉挛并取得较好疗效。

目前,TMS已应用于神经系统疾病的监测、评估和治疗,为探索大脑的结构和功能提供了新的途径。

现有研究提示TMS对脑瘫患儿的运动功能、肢体痉挛、上肢和手功能、言语和认知功能等均有不同程度的治疗效果[10]。

20·罕少疾病杂志 2023年3月 第30卷 第 3 期 总第164期【第一作者】王梦露,女,技师,主要研究方向:神经康复。

E-mail:********************【通讯作者】王梦露·论著·强制性运动疗法结合神经肌肉电刺激在脑卒中偏瘫患者上肢功能康复中的临床疗效分析王梦露* 尔兆娟 肖中兴天津市宝坻区人民医院康复医学科 (天津 301800)【摘要】目的 评估强制性运动疗法(CIMT)+神经肌肉电刺激(NMES)应用在脑卒中偏瘫患者上肢功能康复中的临床疗效。

方法 纳入2021年5月至2022年5月的84例脑卒中偏瘫患者,全部受试者以随机数字表法分为对照组(纳入42例,行NMES)、观察组(纳入42例,行CIMT+NMES),评价组间Fugl-Meyer运动功能评分量表(FMA)、简易上肢功能检查量表(STEF)、徒手肌力检查(MMT)、Barthel指数(BI)、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)、治疗有效率。

结果 (1)治疗前,组间FMA、STEF、MMT、BI、NIHSS无差异,P >0.05;治疗4周后,观察组FMA、STEF、MMT、BI、NIHSS更佳,P <0.05;(2)在治疗有效率方面,观察组(90.48%)高于对照组(71.43%),P <0.05。

结论 对脑卒中偏瘫患者行CIMT+NMES,能够增强疗效,尽快减轻神经功能缺损,促进上肢功能康复,提升日常生活能力,值得推广。

【关键词】强制性运动疗法;神经肌肉电刺激;脑卒中;偏瘫;上肢功能【中图分类号】R746【文献标识码】ADOI:10.3969/j.issn.1009-3257.2023.03.009Clinical Efficacy Analysis of Mandatory Exercise Therapy Combined with Neuromuscular Electrical Stimulation in Upper Limb Functional Rehabilitation of Stroke Patients with HemiplegiaWang Meng-lu *, ER Zhao-juan, XIAO Zhong-xing.Department of Rehabilitation Medicine, Tianjin Baodi Hospital, Tianjin 301800, ChinaAbstract: Objective To evaluate the clinical efficacy of mandatory exercise therapy (CIMT) + neuromuscular electrical stimulation (NMES) in the rehabilitationof upper limb function in stroke patients with hemiplegia. Methods A total of 84 stroke patients with hemiplegia from May 2021 to May 2022 were enrolled. All subjects were randomly divided into control group (n=42, receiving NMES) and observation group (n=42, receiving CIMT+NMES) by random number table method. The Fugl-Meyer Motor Function scale (FMA), Simple Upper Limb Function Examination (STEF), free hand muscle strength test (MMT), Barthel index (BI), National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and treatment response rate were evaluated between groups. Results (1) before treatment, there was no difference in FMA, STEF , MMT , BI and NIHSS between groups (P >0.05); After 4 weeks of treatment, FMA, STEF , MMT , BI and NIHSS were better in the observation group (P <0.05). (2) In the treatment efficiency, the observation group (90.48%) was higher than the control group (71.43%), P <0.05. Conclusion CIMT+NMES for stroke patients with hemiplegia can enhance the efficacy, reduce neurological deficits as soon as possible, promote the rehabilitation of upper limb function, and improve the ability of daily living, which is worthy of promotion.Keywords: Compulsory Exercise Therapy; Neuromuscular Electrical Stimulation; Stroke; Hemiplegia; Upper limb Function 脑卒中是常见病、多发病,近年来,随着医学诊疗技术的提高,虽然脑卒中死亡率有所降低,但是致残率仍居高不下,多数患者均会出现肢体瘫痪,尤其是上肢功能障碍,严重影响生活质量,并且若不及时治疗,还会使患者逐渐丧失自理能力,最终与社会脱节[1-2]。

抗痉挛技术对偏瘫患者上肢的临床应用【摘要】目的:观察各种不同的抗痉挛技术对偏瘫患者上肢功能的影响。

方法:采用多种抗痉挛技术,对偏瘫后患者出现的上肢痉挛给予针对性的治疗。

结果:通过临床应用总结了对抗肌痉挛的有效控制方法。

结论:偏瘫后患者上肢出现肌痉挛是可以通过各种不同的抗痉挛技术给予治疗,以提高康复治疗的有效性,减少并发症的发生。

【关键词】抗痉挛技术;偏瘫;肌痉挛【中图分类号】r49 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)13-0546-01肌痉挛是指肌肉不自主的一种收缩状态,是由于运动神经元受损后引起牵张反射兴奋性增强,导致的骨骼肌张力异常升高[1]。

脑卒中患者偏瘫侧的肢体痉挛模式,是中枢神经损伤的常见并发症。

脑卒中后55%-75%患者在发病后3-6个月仍伴有上肢功能障碍[2]。

当患者病情稳定出院时出现不同程度的失用综合征和误用综合征,并随着病程的延长,患者会学着以代偿动作弥补偏瘫所造成的动作与功能缺损,而不去使用偏瘫的上肢,出现习得性废用,使偏瘫的上肢运动机功能恢复进一步受到制约[3]。

从而严重影响患者回归社会,使可能恢复功能的肢体丧失功能。

临床如何进行正确的康复功能活动,避免异常的肌痉挛模式的形成值得引起重视。

为此,通过临床应用总结了对抗肌痉挛的有效控制方法,以提高康复治疗的有效性,减少并发症。

1肌痉挛的评定量表[4]1.1 ashworth痉挛量表(ashworth spasticity scale ,ass)与改良ashworth痉挛量表(modified ashworth scale,mas)是目前临床上常用的痉挛评定量表,该表将肌张力分为0—4级,使痉挛评定由定性转为定量。

根据文献报道,此两种量表用于上肢痉挛评定的信度优于下肢的评定2 抗痉挛技术的临床应用2.1静止性的反射抑制手法2.1.1静止性的反射抑制手法如在卧位时采用bobath握手,伸举过头;坐位时将患者手指伸展并外展,掌心朝下,指尖向后外平放于体侧或身体的侧后方,腕关节背屈,肘关节伸展,患侧躯干向患臂压力使之负重,同时肩关节耸起,整个上肢呈伸展状态。

肌内效贴联合强制性使用运动疗法治疗痉挛型偏瘫的临床应用目的:探討肌内效贴联合强制性使用运动疗法(CIMT)在痉挛型偏瘫患儿中的临床应用效果及价值。

方法:选取2017年1-6月本院儿科收治的80例痉挛型偏瘫患儿作为研究对象,将其按照随机数字表法分为对照组和观察组,各40例。

两组均给予CIMT,观察组在此基础上给予肌内效贴。

对比两组治疗3、6、9个月后粗大运动功能评分(GMFM-88)、偏瘫分级(Brunnstrom分级)、社会生活能力(婴儿-初中生社会生活能力量表即SM量表)、肌力和肌张力情况。

结果:两组GMFM-88评分、Brunnstrom分级、SM评分、患侧上肢肌力分级、患侧下肢肌力分级均随着时间延长显著升高(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组GMFM-88评分、Brunnstrom分级、SM评分、患侧上肢肌力分级、患侧下肢肌力分级均高于对照组(P<0.05);两组患侧上肢肌张力和患侧下肢肌张力分级均随着时间延长显著降低(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组患侧上肢肌张力和患侧下肢肌张力分级均低于对照组(P<0.05)。

结论:肌内效贴联合CIMT能够显著改善痉挛型偏瘫患儿的粗大运动功能、偏瘫分级、患侧上下肢肌力和肌张力情况,并且还可提升其社会生活能力。

痉挛型偏瘫属于一种神经系统退行性病变。

据统计,在痉挛型偏瘫患者中,小儿的构成比较高,在世界范围内占所有脑瘫患儿的34%左右,在我国痉挛型偏瘫患儿占全部脑瘫患儿的60%~70%,给家庭和社会经济均造成了沉重的负担[1]。

强制性使用运动疗法(CIMT)是目前临床上常用的痉挛型偏瘫患儿的治疗方法,但是治疗期间患儿异常痛苦,依从性和配合度均较差,且见效缓慢,仍存在较大的改进空间[2-3]。

肌内效贴是指将肌内效贴布粘贴在体表以保护或增进肌肉骨骼系统、促进运动功能改善的一种疗法,在外伤所致的运动功能障碍患者中应用广泛,文献[4-5]研究证实,肌内效贴在痉挛型偏瘫患儿中应用有确切的疗效,但是关于其具体作用仍有待深入探讨。

鉴于此,本研究特筛选80例患儿进行前瞻性对照试验,重点探讨肌内效贴联合CIMT的应用价值,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取医院儿科2017年1-6月收治的80例痉挛型偏瘫患儿开展临床研究。

纳入标准:均符合《诸福棠实用儿科学》中关于痉挛型偏瘫的诊断标准[6],年龄6~36个月,患儿家长对本研究知情同意。

排除标准:伴有其他类型先天性发育畸形或者功能障碍者;存在严重系统性疾病者,如呼吸系统、血液系统、消化系统等;合并严重外伤者,如烧伤、烫伤、摔伤等;流动人口,难以保证持续接受治疗和随访者;家长已同意参与其他研究者。

利用随机数字表法将患儿分为观察组和对照组,各40例。

本次研究经医院伦理委员会批准。

1.2 方法1.2.1 对照组接受CIMT治疗,主要目的是限制健侧肢体动作,对患侧肢体进行集中重复强化训练,具体操作:首先将患儿健侧的前臂和手部固定在休息状态,并采用尼龙搭扣束带沿其背侧进行固定,以达到限制腕部和手指屈曲活动的目的,采用吊带固定夹板两端并将其放置在健侧,若患儿病情严重,双侧瘫痪则需要强制使用夹板和手套,使用时间应尽量选择患儿清醒的时间段,每天强化治疗6 h,每周连续强化治疗5 d,休息2 d,连续治疗9个月。

1.2.2 观察组在接受对照组CIMT方法治疗的同时采用肌内效贴治疗,首先选择合适的肌内效贴布,具体包括(1)“Y”形:将其基部粘贴在肱骨间沟位置,手臂向外伸展90°,上册尾端自然拉力条件下贴于沿锁骨下缘的位置,手臂尾端自然拉力条件下沿胸大肌贴于肋骨。

(2)“I”型:①大拇指屈曲和外展。

首先根据肢体大小进行裁剪,将其基部贴于桡侧茎状突上方,经虎口背侧环绕并在自然拉力条件下粘贴在大拇指。

②腕关节、指间关节和掌指关节。

将基部贴于腕关节尺侧,自然拉力条件下贴于小指。

③远端指间关节。

将中点贴于食指远端指关节腹侧,并在自然拉力条件下将两端贴于关节两侧。

需注意:治疗前清洁皮肤,贴布需要避免接触水或其他物质,尽量避免反复粘贴、揭开,掌握自然拉力,注意避免直接拉至理想的角度,每1~2天更换1次,持续治疗9个月。

1.3 观察指标与评价标准对比两组治疗3、6、9个月后粗大运动功能评分(GMFM-88)、Brunnstrom分级、社会生活能力(SM量表)、上肢(改良Ashworth 分级)和下肢肌张力(改良的Tardieu量表)情况。

(1)GMFM-88:共包括88项,每项0~3分,总分为0~264分,评分越高证明粗大运动功能越理想[7]。

(2)Brunnstrom分级:共分为6级,其中1级表示软瘫期,无任何运动;2级表示联合反应期;3级表示共同运动初期;4级表示共同运动期;5级表示分离运动初期;6级表示协调性运动。

分级越高表示病情恢复越理想。

(3)SM量表:共分为6~12分,越接近6分表示社会生活能力越差,越接近12分表示社會生活能力越优秀[8]。

(4)肌力:肌力采用徒手肌力分级法(MMT),分为6级,其中0级表示完全无法活动,5级表示完全正常,越接近0级表示肌力越差,越接近5级表示肌力恢复越理想[9]。

(5)改良Ashworth分级:共分为0~4级,越接近0级表示越趋于正常,无肌张力增加,越接近4级表示肌张力越严重,趋于肢体强直性屈曲或伸直[10]。

(6)改良Tardieu量表(MTS):分别测量腘绳肌、踝跖屈肌群的肌肉反应特性,将其记为X;另测量肢体出现“卡住点”的角度,将其记为Y,利用最慢速度(V1)和最快速度(V3)进行测量。

腘绳肌、踝跖屈肌群的肌肉反应特性测定的起始体位要求为屈髋屈膝90°、屈髋屈膝90°(比目鱼肌)与伸髋伸膝180°(腓肠肌),检测是首先用V1将肢体活动之最大关节范围,记录R2角度;然后用V3速度将肢体活动至出现“卡住点”,记录R1角度,对X进行分级,若在整个范围内均无阻力记为0级;若在被动活动患侧肢体到终末端之间有轻微阻力记为1级;若大部分被动活动范围内均有阻力记为2级;若整个被动活动范围内均有阻力,且活动比较困难记为3级;若阻力极大,被动活动较为困难记为4级。

1.4 统计学处理采用SPSS 13.0软件进行统计学处理,计量资料用(x±s)表示,比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果2.1 两组一般资料比较对照组40例患儿,男23例,女17例,年龄6~36个月,平均(29.4±2.1)个月,偏瘫分级(Brunnstrom 分级):2级18例、3级12例、4级10例;观察组40例患儿,男21例,女19例,年龄6~36个月,平均(29.5±1.9)个月,Brunnstrom分级:2级19例、3级13例、4级8例。

两组的临床资料对比,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 两组治疗后GMFM-88评分对比两组GMFM-88评分均随着时间延长显著升高(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组GMFM-88评分均高于对照组(P<0.05),见表1。

2.3 两组治疗后Brunnstrom分级对比两组Brunnstrom分级均随着时间延长显著增加(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组Brunnstrom分级均高于对照组(P<0.05),见表2。

2.4 两组治疗后SM评分对比两组SM评分均随着时间延长显著升高(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组SM评分均高于对照组(P<0.05),见表3。

2.5 两组治疗后患侧上肢肌力分级对比两组患侧上肢肌力分级均随着时间延长显著增加(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组患侧上肢肌力分级均高于对照组(P<0.05),见表4。

2.6 两组治疗后患侧下肢肌力分级对比两组患侧下肢肌力分级均随着时间延长显著增加(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组患侧下肢肌力分级均高于对照组(P<0.05),见表5。

2.7 两组治疗后患侧上肢肌张力分级对比两组患侧上肢肌张力分级均随着时间延长显著降低(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组患侧上肢肌张力分级均低于对照组(P<0.05),见表6。

2.8 两组治疗后患侧下肢肌张力分级对比两组患侧下肢肌张力分级均随着时间延长显著降低(P<0.05),且治疗3、6、9个月后观察组患侧下肢肌张力分级均低于对照组(P<0.05),见表7。

3 讨论痉挛型偏瘫患儿以脊髓中双侧皮质脊髓束的轴索变性为主要病理改变,大多伴有脱髓鞘,此类患儿常见的临床表现为患侧肌张力增高、病理反射阳性、腱反射活跃亢进、尖足等,对患儿的日常生活和心理健康均造成了严重的影响[11]。

文献[12]研究显示,痉挛型偏瘫的发生可能与围产儿窒息有关,由于缺氧导致神经功能受损,进而其所支配的肢体功能也将会发生障碍。

CIMT是近年来临床上常用的一种针对痉挛型偏瘫患儿肢体功能障碍的康复治疗技术,其理论基础是习得性废用和“塑形”,前者是一种条件性运动抑制学习理论,后者是外源性控制理论[13-14]。

CIMT能够改变强化偏好的选择,限制健侧的自由运动,人为赋予患侧更多的锻炼机会,从而达到改善痉挛型偏瘫患儿临床症状的目的,但是单独应用该疗法作用单一,应当积极探讨科学合理、高效安全的联合治疗方案。

本次研究中,观察组和对照组GMFM-88评分、Brunnstrom分级、SM评分、患侧上肢肢体肌力、患侧下肢肢体肌力、患侧上肢肢体肌张力、患侧下肢肢体肌张力均随着时间的延长逐步改善(P<0.05),治疗治疗3、6、9个月后观察组上述指标对应的数据均明显优于对照组(P<0.05),证实CIMT单独应用和CIMT 联合肌内效贴治疗痉挛型偏瘫患儿均能够有效改善其粗大运动功能、Brunnstrom 分级、社会生活能力、患侧肌力和肌张力,但是肌内效贴与CIMT联合方案的效果更佳,作用更强。

既往有研究证实,肌内效贴具有缓解肌肉疼痛、改善關节活动度、肢体功能和社会生活能力、减轻运动损伤的作用[15]。

肌内效贴在痉挛型偏瘫患儿中的作用及优势可以归结如下:(1)肌内效贴能够避免肌肉过于紧张,通过对皮肤表面产生拉力和压力增强患处感觉输入,进而刺激皮肤感受器,控制和改善运动功能[16-17];(2)肌内效贴主要是在患儿自主活动的条件下发挥作用,能够促进局部的淋巴循环和血液循环,进而能够改善肌力、肌张力,提升关节活动度,并扩大关节活动范围[18];(3)肌内效贴颜色多样,具有趣味性,能够吸引患儿的注意力并激发患儿主动参与治疗,相较于CIMT来讲,肌内效贴并不会给患儿造成痛苦,因此治疗主动性和依从性更理想[19];(4)肌内效贴不含有任何药物成分,患儿耐受性理想,比较容易被患儿本人和家属接受[20]。