2021年语文九年级下册文言文复习

- 格式:doc

- 大小:235.60 KB

- 文档页数:20

初中语文九年级下册文言文复习学案一、复习目标1.掌握九年级下册文言文中重要语句的朗读节奏和停顿;2.理解九年级下册文言文中常见实词的含义及常见虚词的用法;3.掌握九年级下册文言文中常见的通假字、古今异义词、词类活用和一词多义;4.掌握九年级下册文言文中文重要课文的基本内容;能正确表达自己对课文内容的阅读理解。

二、复习过程(一)基础知识积累和运用1、读音辨析郢yǐng 敝舆yú犀兕xī sì鼋鼍yuán tuó鲋fù鱼文梓zǐ楄pián 守圉yù公输盘bān 见xiàn 长zhàng木禽滑gǔ厘畎quǎn亩傅说yuè胶鬲gé拂bì士苟gǒu得—箪dān食一豆羹gēng 蹴cù醴lǐ泉鸱chì濠háo梁鯈tiáo鱼曹刿guì又何间jiàn焉玉帛bó辙zhé轼shì靡mǐ邹zōu忌昳yì丽朝zhāo 服衣冠guān 窥kuī镜期jī年间jiàn进仞rèn 惩chéng山北之塞sè迂yū魁父fǔ荷hè担箕畚jī běn 孀shuāng妻始龀chèn 智叟sǒu 穷匮kuì厝cuò雎鸠jū jiū窈窕yǎo tiǎo 好逑qiú荇xìng菜寤寐wù mèi 芼māo 萋qī蒹葭jiān jiā溯洄sù huí未唏xī湄méi 跻jī坻chí涘sì沚zhǐ2、通假字(1)公输盘不说;“说”通“悦”:高兴。

(2)子墨子之守圉“圉”通“御”:抵御。

(3)子墨子九距之“距”通“拒”:抵抗。

(4)公输盘诎“诎”通“屈”:理屈。

(5)亲戚畔之“畔”通“叛”:背叛。

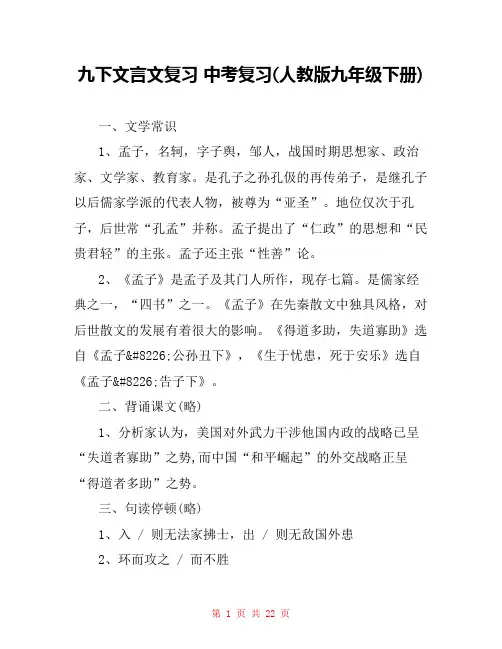

九下文言文复习中考复习(人教版九年级下册)一、文学常识1、孟子,名轲,字子舆,邹人,战国时期思想家、政治家、文学家、教育家。

是孔子之孙孔伋的再传弟子,是继孔子以后儒家学派的代表人物,被尊为“亚圣”。

地位仅次于孔子,后世常“孔孟”并称。

孟子提出了“仁政”的思想和“民贵君轻”的主张。

孟子还主张“性善”论。

2、《孟子》是孟子及其门人所作,现存七篇。

是儒家经典之一,“四书”之一。

《孟子》在先秦散文中独具风格,对后世散文的发展有着很大的影响。

《得道多助,失道寡助》选自《孟子•公孙丑下》,《生于忧患,死于安乐》选自《孟子•告子下》。

二、背诵课文(略)1、分析家认为,美国对外武力干涉他国内政的战略已呈“失道者寡助”之势,而中国“和平崛起”的外交战略正呈“得道者多助”之势。

三、句读停顿(略)1、入 / 则无法家拂士,出 / 则无敌国外患2、环而攻之 / 而不胜3、是 / 天时不如地利也4、必先苦 / 其心志5、人恒过 / 然后能改6、困于心衡于虑 / 而后作,征于色发于声 / 而后喻四、字词解释1、通假字①“畔”通“叛”,背叛 (亲戚畔之)②“曾”通“增”,增加 (曾益其所不能)③“衡”通“横”,梗塞,不顺(困于心,衡于虑)④“拂”通“弼”,辅佐 (入则无法家拂士)2、一词多义①之:三里之城 / 七里之郭 / 封疆之界 / 山溪之险 / 兵革之利 / 畎亩之中 / 版筑之间 /鱼盐之中(助词,的)环而攻之而不胜 / 委而去之(代词,代它,城)亲戚畔之 / 天下顺之(代词,代他,“失道”者、“寡助之至”的人)寡助之至 / 多助之至(动词,到)天下之所顺 / 亲戚之所畔(主谓之间,不译)②而:委而去之 / 困于心衡于虑而后作 / 征于色发于声而后喻(表承接)夫环而攻之(表承接,一说修饰)攻之而不胜 / 然而不胜者(表转折)生于忧患而死于安乐(表并列)③于:舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市(从)天将降大任于是人也(到,一说在)困于心衡于虑 / 征于色发于声(在)生于忧患而死于安乐(由于,因为)④有:必有得天时者矣(是,一说不译)故君子有不战(要么)⑤国:固国不以山溪之险(国防)出则无敌国外患者(国家)3、古今异义1、池非不深也:护城河(古);水池,池塘(今)。

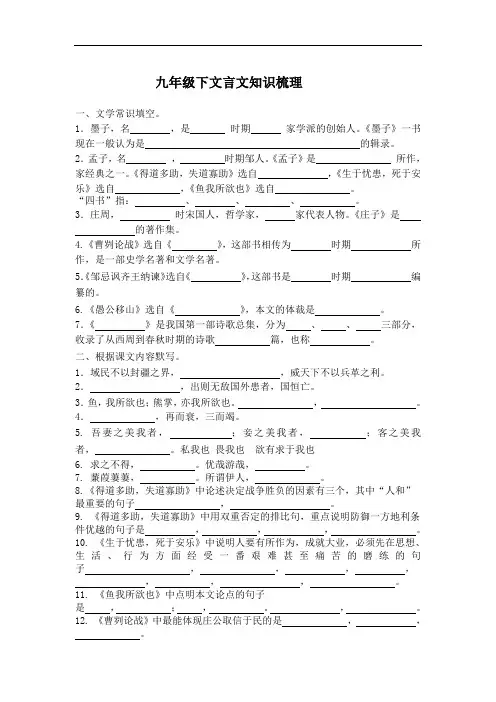

九年级下文言文知识梳理一、文学常识填空。

1.墨子,名,是时期家学派的创始人。

《墨子》一书现在一般认为是的辑录。

2.孟子,名,时期邹人。

《孟子》是所作,家经典之一。

《得道多助,失道寡助》选自,《生于忧患,死于安乐》选自,《鱼我所欲也》选自。

“四书”指:、、、。

3.庄周,时宋国人,哲学家,家代表人物。

《庄子》是的著作集。

4.《曹刿论战》选自《》,这部书相传为时期所作,是一部史学名著和文学名著。

5.《邹忌讽齐王纳谏》选自《》,这部书是时期编纂的。

6.《愚公移山》选自《》,本文的体裁是。

7.《》是我国第一部诗歌总集,分为、、三部分,收录了从西周到春秋时期的诗歌篇,也称。

二、根据课文内容默写。

1.域民不以封疆之界,,威天下不以兵革之利。

2.,出则无敌国外患者,国恒亡。

3.鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

,。

4.,再而衰,三而竭。

5. 吾妻之美我者,;妾之美我者,;客之美我者,。

私我也畏我也欲有求于我也6. 求之不得,。

优哉游哉,。

7. 蒹葭萋萋,。

所谓伊人,。

8.《得道多助,失道寡助》中论述决定战争胜负的因素有三个,其中“人和”最重要的句子,。

9. 《得道多助,失道寡助》中用双重否定的排比句,重点说明防御一方地利条件优越的句子是,,,。

10. 《生于忧患,死于安乐》中说明人要有所作为,成就大业,必须先在思想、生活、行为方面经受一番艰难甚至痛苦的磨练的句子,,,,,,,。

11. 《鱼我所欲也》中点明本文论点的句子是,;,。

,。

12. 《曹刿论战》中最能体现庄公取信于民的是,,。

13. 《邹忌讽齐王纳谏》中齐王接受邹忌的进谏“令初下”后情形是,。

14.《关雎》中用起兴开篇,表明文静美丽的姑娘才是小伙子的理想配偶的句子是,。

,。

15. 在今天常被我们引用来形容所爱恋的人在远方的诗句是《蒹葭》中的“,。

,”,且被谱上了曲演唱,成为了歌曲的一部分。

三、找出下列句子中的通假字,并解释。

1.公输盘不说()通()2.子墨子九距之()通()3.子墨子之守圉()通()4.公输盘诎()通()5.亲戚畔之()通()6.曾益其所不能()通()7.衡于虑()通()8.入则无法家法家拂士()通()9.故患有所不辟也()通()10.万钟则不辩礼义而受之()通()11.所识贫乏者得我与()通()12.所识贫乏者得我与()通()13.乡为身死而不受()通()14.小惠未徧,民弗从也()通()15.始一反焉()通()16.汝之不惠()通()17.亡以应()通()18.一厝朔东()通()四、古今异义词。

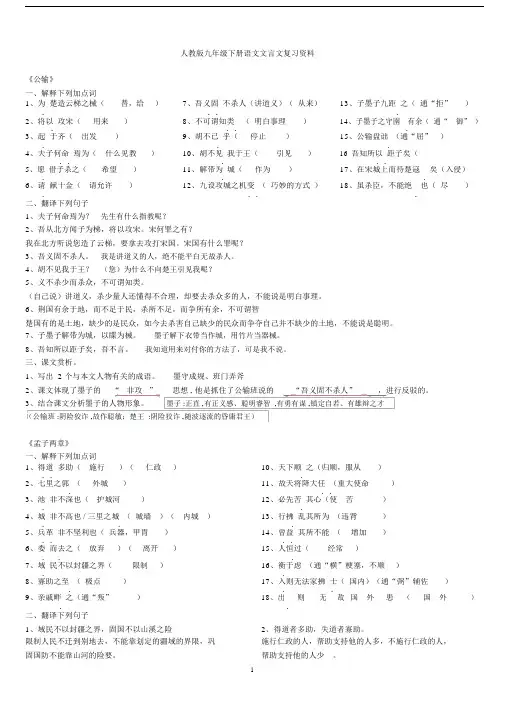

人教版九年级下册语文文言文复习资料《公输》一、解释下列加点词1、为楚造云梯之械(替,给)7、吾义固不杀人(讲道义)(从来)13、子墨子九距之(通“拒”)....2、将以攻宋(用来)8、不可谓知类(明白事理)14、子墨子之守圉有余(通“ 御” )....3、起于齐(出发)9、胡不已乎(停止)15、公输盘诎(通“屈” )...4、夫子何命焉为(什么见教)10、胡不见我于王(引见)16 吾知所以距子矣(.....5、愿借子杀之(希望)11、解带为城(作为)17、在宋城上而待楚寇矣(入侵)...6、请献十金(请允许)12、九设攻城之机变(巧妙的方式)18、虽杀臣,不能绝也(尽)....二、翻译下列句子1、夫子何命焉为?先生有什么指教呢?2、吾从北方闻子为梯,将以攻宋。

宋何罪之有?我在北方听说您造了云梯,要拿去攻打宋国。

宋国有什么罪呢?3、吾义固不杀人。

我是讲道义的人,绝不能平白无故杀人。

4、胡不见我于王?(您)为什么不向楚王引见我呢?5、义不杀少而杀众,不可谓知类。

(自己说)讲道义,杀少量人还懂得不合理,却要去杀众多的人,不能说是明白事理。

6、荆国有余于地,而不足于民,杀所不足,而争所有余,不可谓智楚国有的是土地,缺少的是民众,如今去杀害自己缺少的民众而争夺自己并不缺少的土地,不能说是聪明。

7、子墨子解带为城,以牒为械。

墨子解下衣带当作城,用竹片当器械。

8、吾知所以距子矣,吾不言。

我知道用来对付你的方法了,可是我不说。

三、课文赏析。

1、写出 2 个与本文人物有关的成语。

墨守成规、班门弄斧2、课文体现了墨子的 _“ _非攻 _” ___思想 , 他是抓住了公输班说的“吾义固不杀人”,进行反驳的。

3、结合课文分析墨子的人物形象。

墨子 :正直 ,有正义感、聪明睿智 ,有勇有谋 ,镇定自若、有雄辩之才(公输班 :阴险狡诈 ,故作聪敏;楚王 :阴险狡诈 ,随波逐流的昏庸君王)《孟子两章》一、解释下列加点词1、得道多助(施行)(仁政)10、天下顺之(归顺,服从)...2、七里之郭(外城)11、故天将降大任(重大使命)...3、池非不深也(护城河)12、必先苦其心(使苦)..4、城非不高也 / 三里之城(城墙)(内城)13、行拂乱其所为(违背)...5、兵革非不坚利也(兵器,甲胄)14、曾益其所不能(增加)....6、委而去之(放弃)(离开)15、人恒过(经常)...7、域民不以封疆之界(限制)16、衡于虑(通“横”梗塞,不顺)..8、寡助之至(极点)17、入则无法家拂士(国内)(通“弼”辅佐)...9、亲戚畔之(通“叛”)18、出.则无敌国外患(国外).二、翻译下列句子1、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险2、得道者多助,失道者寡助。

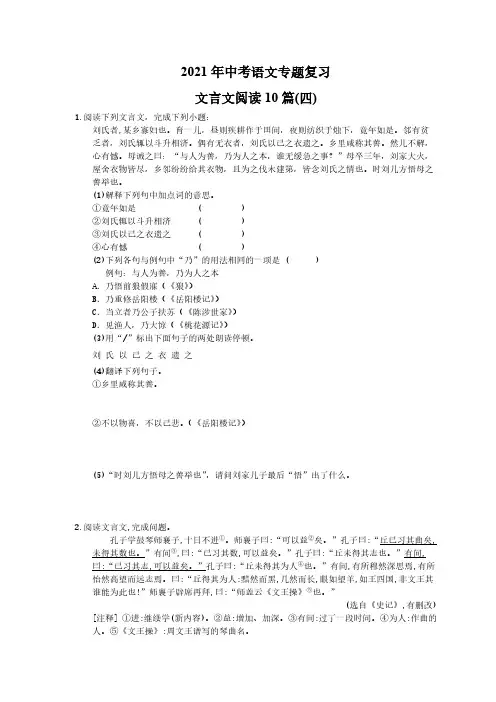

2021年中考语文专题复习文言文阅读10篇(四)1.阅读下列文言文,完成下列小题:刘氏者,某乡寡妇也。

育一儿,昼则疾耕作于田间,夜则纺织于烛下,竟年如是。

邻有贫乏者,刘氏辄以斗升相济。

偶有无衣者,刘氏以己之衣遗之。

乡里咸称其善。

然儿不解,心有憾。

母诫之曰:“与人为善,乃为人之本,谁无缓急之事?”母卒三年,刘家大火,屋舍衣物皆尽,乡邻纷纷给其衣物,且为之伐木建第,皆念刘氏之情也。

时刘儿方悟母之善举也。

(1)解释下列句中加点词的意思。

①竟年如是 ( )②刘氏辄以斗升相济 ( )③刘氏以己之衣遗之 ( )④心有憾 ( )(2)下列各句与例句中“乃”的用法相同的一项是 ( )例句:与人为善,乃为人之本A.乃悟前狼假寐(《狼》)B.乃重修岳阳楼(《岳阳楼记》)C.当立者乃公子扶苏(《陈涉世家》)D.见渔人,乃大惊(《桃花源记》)(3)用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。

刘氏以己之衣遗之(4)翻译下列句子。

①乡里咸称其善。

②不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》)(5)“时刘儿方悟母之善举也”,请问刘家儿子最后“悟”出了什么。

2.阅读文言文,完成问题。

孔子学鼓琴师襄子,十日不进①。

师襄子曰:“可以益②矣。

”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数也。

”有间③,曰:“已习其数,可以益矣。

”孔子曰:“丘未得其志也。

”有间,曰:“已习其志,可以益矣。

”孔子曰:“丘未得其为人④也。

”有间,有所穆然深思焉,有所怡然高望而远志焉。

曰:“丘得其为人:黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》⑤也。

”(选自《史记》,有删改) [注释] ①进:继续学(新内容)。

②益:增加、加深。

③有间:过了一段时间。

④为人:作曲的人。

⑤《文王操》:周文王谱写的琴曲名。

(1)下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( )A.孔子学鼓琴/师襄子B.十日/不进C.未得/其数也D.有所/怡然高望而远志焉(2)解释文中加点的词。

【中考专题】2021届初中语文九年级文言文知识点试题专题04《鱼我所欲也》知识梳理一、作者作品。

本文出自《孟子·告子上》,作者孟子,名轲,字子舆,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。

我们还学过他的《生于忧患,死于安乐》。

二、内容概括。

课文第一段,用类比手法引出中心论点,并对论点进行论证。

第二段,运用举例论证和正反对比论证,以“一箪食,一豆羹”和“不辩礼义”地贪求“万钟”的例子,进一步证明“义”重于生命,并得出中心论点,指出不应该为物欲所惑。

三、字音字形恶( wù ) 箪( dān ) 羹( gēng ) 蹴( cù ) 四、词语汇总 (一)重点词语释义1)故不为苟.得也 苟:苟且。

(2)故患.有所不辟.也 患:祸患,灾难;辟通“避”,躲避。

(3)非独贤者有是.心 是:这样。

(4)蹴尔而与.之 与:给予。

(5)妻妾之奉.奉:侍奉。

(6)此之谓失其本心.. 本心:天性,天良。

(7)如使..人之所欲莫甚于生 如使: 假如,假使 。

(8)贤者能勿丧.耳 丧:丢掉。

(9)蹴.尔而与之,乞人不屑也 蹴:用脚踢;不屑:因轻视而不肯接受。

(10)是.亦不可以已乎? 是:这。

(11)万钟于我何加..焉! 何加:有什么益处。

(12)所识穷乏者得.我与? 得:通“德”,恩惠,这里是感激的意思。

(13)万钟则不辩.礼义而受之 辩:通“辨”,辨别。

(14)所识穷乏者得我与. 与:通“欤”,语助助词。

(15)乡.为身死而不受 乡:通“向”,从前。

(二)通假字(1)故患有所不辟.也 辟通“避”,躲避 (2)万钟则不辩.礼义而受之 辩通“辨”,辨别 (3)所识穷乏者得.我与.得通“德”,恩惠,这里是感激的意思 与通“欤”,语气助词 (4)乡.为身死而不受 乡通“向”,从前 (三)古今异义 1. 一豆.羹 (古义:古代一种木制的盛食物的器具;今义:豆子) 2.万钟于我何加.焉 (古义:好处;今义:增多。

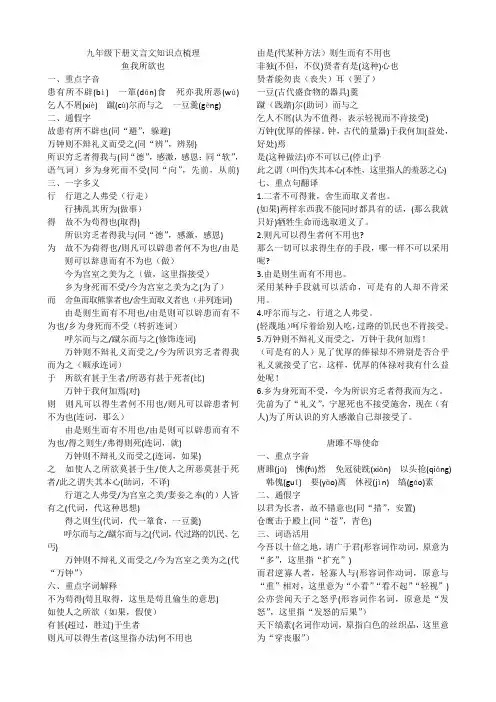

九年级下册文言文知识点梳理鱼我所欲也一、重点字音患有所不辟(bì) 一箪(dān)食死亦我所恶(wù) 乞人不屑(xiè) 蹴(cù)尔而与之一豆羹(gēng)二、通假字故患有所不辟也(同“避”,躲避)万钟则不辩礼义而受之(同“辨”,辨别)所识穷乏者得我与(同“德”,感激,感恩;同“软”,语气词)乡为身死而不受(同“向”,先前,从前)三、一字多义行行道之人弗受(行走)行拂乱其所为(做事)得故不为苟得也(取得)所识穷乏者得我与(同“德”,感激,感恩)为故不为荷得也/则凡可以辟患者何不为也/由是则可以辞患而有不为也(做)今为宫室之美为之(做,这里指接受)乡为身死而不受/今为宫室之美为之(为了)而舍鱼而取熊掌者也/舍生而取义者也(并列连词) 由是则生而有不用也/由是则可以辟患而有不为也/乡为身死而不受(转折连词)呼尔而与之/蹴尔而与之(修饰连词)万钟则不辩礼义而受之/今为所识穷乏者得我而为之(顺承连词)于所欲有甚于生者/所恶有甚于死者(比)万钟于我何加焉(对)则则凡可以得生者何不用也/则凡可以辟患者何不为也(连词,那么)由是则生而有不用也/由是则可以辟患而有不为也/得之则生/弗得则死(连词,就)万钟则不辩礼义而受之(连词,如果)之如使人之所欲莫甚于生/使人之所恶莫甚于死者/此之谓失其本心(助词,不译)行道之人弗受/为宫室之美/妻妾之奉(的)人皆有之(代词,代这种思想)得之则生(代词,代一箪食,一豆羹)呼尔而与之/蹴尔而与之(代词,代过路的饥民、乞丐)万钟则不辩礼义而受之/今为宫室之美为之(代“万钟”)六、重点字词解释不为苟得(苟且取得,这里是苟且偷生的意思)如使人之所欲(如果,假使)有甚(超过,胜过)于生者则凡可以得生者(这里指办法)何不用也由是(代某种方法)则生而有不用也非独(不但,不仅)贤者有是(这种)心也贤者能勿丧(丧失)耳(罢了)一豆(古代盛食物的器具)羹蹴(践踏)尔(助词)而与之乞人不屑(认为不值得,表示轻视而不肯接受)万钟(优厚的俸禄。

2021-2021期末复习(语文文言文)【九年级下册】1、曹刿论战◇左丘明公与之[代词,指曹刿]乘[chéng,坐车],战于[介词,在]长勺[鲁国地名]。

公将鼓[动词,击鼓]之[音节助词,无义]。

刿曰:“未可。

”齐人三鼓[击了三次鼓]。

刿曰:“可矣。

”齐师败绩[大败]。

【凡循道而行谓之“迹”,车不能循道而行谓之“败绩”。

春秋时代的战争以用兵车进行车战为主,因此,战争中兵车垮了是最大的败仗,是之谓败绩。

】公将驰[驱车追击]之[代词,指齐师],刿曰:“未可。

”下[下车]视其[代词指齐师]辙[车轮滚过留下的痕迹],登轼[古代车前边的横木,供乘车人扶手用]而[连词,表顺承]望之[代词,指齐师],曰:“可矣。

”遂[副词,于是,就]逐[追击]齐师。

既[副词,已经]克[战胜],公问其[代词,这,这样]故[原因,缘故]。

对曰:“夫[fú,发语词,无义]战,勇气也。

一鼓作[激发,振作]气,再[第二次]而[连词,就]衰[衰弱],三而竭[尽]。

彼[代词,指齐师]竭我盈[充满,这里指士气旺盛],故[连词,所以]克之[代词,指齐师]。

夫大国,难测也,惧[担心,害怕]有伏[伏兵,埋伏]焉[兼词“于之”,在那里]。

吾视其辙乱,望其旗靡[倒下],故逐之。

1. 本文选自《左传》,这本书的作者相传是春秋时期的左丘明,它是根据鲁史写的一部编年体史书。

2. 由本文引申出的成语有两,一是:一鼓作气;二是辙乱旗靡。

本文记叙的是中国历史上一个以弱胜强的战例,它就是著名的长勺之战。

3. 曹刿认为,有利于反攻的时机是在彼竭我盈之时,有利于追击的时机是在敌方辙乱、旗靡之时。

4. 第一段中着重写曹刿与鲁庄公的对话,表现曹刿的取信于民战略思想。

第二段着重写曹刿在战场上的决断能力,两次以“未可”来表现他的善于战握战机,以“齐师败绩”和“遂逐齐师”证明他判断的正确,显示了他的卓越军事才能。

5. 文中“忠之属也”具体指的是小大之狱,虽不能察,必以情。

第十四讲九年级下册文言文内容梳理(一)篇目第五单元17.公输 18.?孟子?两章19.鱼我所欲也 20.?庄子?故事两那么教材精梳理1.重点字音楩.( ) 鹓.( ) 郢.( ) 蹴.( ) 鸱.( )醴.泉( ) 敝舆.( ) 犀兕..( ) 鲋.鱼( )..( ) 鼋鼍文梓.( ) 守圉.( ) 畎.亩( ) 傅说.( ) 胶鬲.( ) 拂.士( ) 苟.得( ) —箪.食( ) 一豆羹.( ) 濠.梁( ) 鯈.鱼( )提示pián yuān yǐng cù chī lǐ yú xī sì yuán tuó fù zǐ yù quǎn yuè gébì gǒu dān gēng háo tiáo2.重点词义(1)起.于鲁(2)请说.之(3)胡.不已.乎(4)以牒.为械(5)吾知所以..距子矣(6)不可谓知类..(7)请.献十金(8)在宋城上而待楚寇.矣(9)域.民不以封疆之界(10)天下顺.之(11)人恒.过然后能改(12)困于心衡.于虑(13)征于色发于声而后喻.(14)故不为苟.得也(15)故患.有所不辟也(16)非独贤者有是.心也(17)蹴尔而与.之(18)妻妾之奉.(19)此之谓失其本心..(20)惠子相.梁(21)搜于国.中三日三夜(22)非梧桐不止.(23)安.知鱼之乐 (24)是.鱼之乐也 (25)子之不知鱼之乐全.矣 提示(1)起:出发,动身。

(2)说:解释。

(3)胡:为什么。

已:停止。

(4)牒:木片。

(5)所以:用来……方法。

(6)知类:明白事理。

(7)请:请允许我。

(8)寇:入侵。

(9)域:界限,这里的意思是限制。

(10)顺:归顺,服从。

(11)恒:常。

(12)衡:通“横〞,堵塞,不顺。

(13)喻:了解。

(14)苟:苟且。

(15)患:祸害,灾难。

第十五讲九年级下册文言文内容梳理(二)篇目第六单元21.曹刿论战 22.邹忌讽齐王纳谏23.愚公移山 24.?诗经?两首教材精梳理1.重点字音曹刿.( ) 又何间.焉( ) 玉帛.( ) 车辙.( ) 登轼.( )旗靡.( ) 邹.忌( ) 昳.丽( ) 朝.服( ) 衣冠.( ) 窥.镜( ) 期.年( ) 间.进( ) 万仞.( ) 山北之塞.( )迂.回( ) 魁.父( ) 荷.担( ) 箕畚..( ) 孀.妻( )始龀.( ) 智叟.( ) 穷匮.( ) 雎鸠..( )..( ) 窈窕好逑.( ) 荇.菜( ) 寤寐..( )..( ) 萋.萋( ) 蒹葭溯洄..( ) 未晞.( ) 湄.( ) 芼.( ) 厝.( ) 惩.( ) 跻.( ) 坻.( ) 涘.( ) 沚.( )提示guì jiàn bó zhé shì mǐ zōu yì zhāo guān kuī jī jiàn rèn sè yūkuí hè jī běn shuāng chèn sǒu kuì jū jiū yǎo tiǎo qiú xìng wù mèi qī jiān jiā sù huí xī méi mào cuò chéng jī chí sì zhǐ2.重点词义(1)又何间.焉(2)肉食者鄙.(3)何以.战(4)弗.敢专.也(5)弗敢加.也,必以信.(6)公将鼓.之(7)遂逐.齐师(8)一鼓作.气(9)夫大国,难测.也(10)望其旗靡.(11)邹忌修.八尺有余(12)朝服.衣冠(13)孰.视之(14)臣之妻私.臣(15)王之蔽.甚矣(16)能谤讥..于市朝(17)时时而间.进(18)皆朝.于齐(19)年且.九十(20)惩.山北之塞(21)杂然相许.(22)且焉置..土石(23)寒暑易.节(24)其.如土石何(25)何苦.而不平(26)帝感.其诚(27)君子好逑.(28)寤寐思服..(29)左右芼.之(30)宛.在水中央(31)道阻.且长(32)白露未已.提示(1)间:参与。

2021年语文九年级下册文言文复习《鱼我所欲也》一、理解性默写1.本文的中心论点是:生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

2.体现“性本善”思想的句子是:非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

3.孟子认为能做到舍生取义的人是:所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

4.孟子认为失其本心的行为是:万钟则不辩礼义而受之(为宫室之美而受之,为妻妾之奉受之;为所识穷乏者得我而为之)。

5.在孟子看来,什么情况下,即使遇到祸患也会挺身而出的?所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

6.文中与“嗟来之食”意思相一致的句子是:呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

7.《鱼我所欲也》中出现的成语有:舍生取义、嗟来之食;由此我们可联想到与本文观点相关的孟子曾说过的三句话:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

二、内容理解1.本文使用了哪些论证方法。

试举例。

比喻论证、对比论证、举例论证、道理论证。

用“鱼”和“熊掌”作比喻论证对生与死的抉择;用“一箪食,一豆羹”和“万钟”的事例论证“义”重于“生”的观点;用“”向“今”对待“一箪食,一豆羹”的不同做法进行对比论证;用讲道理来论证为何要“舍生”。

2.文章开头以鱼和熊掌设喻,这样写的好处是什么?以生活常理就近设喻,化抽象为具体可感,化深奥为浅显易懂,引出论题。

3.课文中运用了许多两两相对的句子,它们的句式相同,意思相近或相反,试找出两个这样的句子,说说这样写的好处。

举例(略)这些句式使行文流畅,论证严密,语气连贯,气势恢弘。

4.“乡为……今为……是亦不可以已乎?”这一句式的修辞方法及其作用。

综合运用了排比、对比、反问的修辞方法,写出了一些人在穷困危急的情况下可以拒绝别人的施舍,而在和平安宁的社会环境中却见利忘义的事实,摆出同一人今昔判若两人的表现,引人深思,表达了孟子对这种做法的坚决否定,再次印证了“舍生取义”这一中心论点。

增强了文章的气势和雄辩力量。

5.请写出与本文观点一致的两句诗。

(1)取义成仁今日事,人间遍种自由花。

(2)人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

6.本文所强调的“义”与市场经济下的“利”有无矛盾,请简要谈谈。

不矛盾。

在市场经济下也要讲诚信、讲道德,不做违法乱纪的事。

7.请概述一个“舍生取义”的典故或例子。

(1)志士不饮盗泉之水(2)廉者不受嗟来之食(3)陶渊明不为五斗米折腰。

(4)刘胡兰面对敌人屠刀毫不畏惧,宁死也不出卖党组织,最后英勇牺牲。

(5)朱自清病危之际拒绝吃美国救济粮等。

(6)南宋末年文天祥组织力量坚决抵抗外侵,失败被捕后,面对元朝威逼利诱,竟毫不动摇,视死如归,最终被杀.8.作为21世纪的中学生,你怎样理解这个“义”字?能见义勇为、为正义事业而献身、做与国与民与人有益的事等。

社会上的哥们义气是与小团体个人私利相关的江湖义气与本文的“义”不同。

9.孟子提倡的“舍生取义”曾经造就了一大批仁人志士,而教育部新修改的《中学生日常行为规范》就删掉了“见义勇为、敢于斗争”的字样,对于这些,你是怎样看待的?人的生命是宝贵的,我们应当要珍爱这仅有的一次生命,但并不表示我们不见义勇为,不伸张正义,只是我们在见义勇为时,要量为而行,要在与坏人斗勇的同时还要斗智,尽量避免对自己的损害,对生命的威胁。

《唐雎不辱使命》通假字:1.故不错意也(“错”通“措”放置)2.仓鹰击于殿上(“仓”通“苍”,青灰色)3.轻寡人与(“与”通“欤”,疑问语气助词)4.秦王不说(“说”通“悦”,高兴)5.寡人谕矣(“谕”通“喻”,明白)二.一字多义:以:1.寡人欲以五百里之地易安陵(用)2.而安陵以五十里之地存者(凭借)3.徒以有先生也(因为)4.以君为长者(把)5.以头抢地耳(用)徒:1.亦免冠徒跣(光着,动词)2.徒以有先生也(只,仅仅,副词)夫:1.此庸夫之怒也(……的人)2.夫专诸之刺王僚也(句首发语词,无意义)怒:1.此庸夫之怒也,非士之怒也(发怒,动词)2.怀怒未发(愤怒,名词)使:1.秦王使人谓安陵君曰(派遣,动词)2.安陵君因使唐雎使于秦。

(派遣;出使)而:1.挺剑而起(表修饰,不译)2.而安陵以五十里之地存者(表转折,但是)3.受地于先王而守之(表顺承,不译)之:1.而安陵以五十里之地存者(结构助词,的)2.愿终守之(代词,指代安陵国土)3.夫专诸之刺王僚也(主谓之间,取消句子独立性,不译)4.长跪而谢之曰(代词,指唐雎)者:1.以君为长者(……的人)2.而安陵以五十里之地存者(……的原因)然:1.虽然(这样)2.秦王怫然怒(...的样子)于:1.受地于先王(从)2.仓鹰击于殿上(到)3.请广于君(给)三、古今异义:1.非若是也(古:这样。

今:今常用作判断词)2.岂直五百里哉(古:只,仅仅。

今:不弯曲)3.休祲降于天(古:吉祥。

今:常用作休息)4.以五百里之地易安陵(古:交换。

今:容易,简单)5.虽然,受地于先王(古:即使这样。

今:连词)6徒以有先生也(古:只。

今:徒弟)7.秦王色挠(古:屈服。

今:轻轻地抓)8长跪而谢之(古:一种坐姿。

今:双膝着地。

古:道歉。

今:感谢或凋落)9.以头抢地耳(古:撞。

今:抢夺)四、词类活用:1.且秦灭韩亡魏——————灭和亡,动词使动用法,使……灭亡。

2.请广于君——————广,形容词用为动词,扩充。

3.轻寡人与?——————轻,形容词用作动词,轻视。

4.虽千里不敢易也——————千里,数量词活用为名词,千里的土地。

5.伏尸二人,流血五步——————伏和流,使动用法,使……倒下,使……流血6.天下缟素——————缟素,名词作动词,穿戴丧服五、特殊句式:此三子者,皆布衣之士也——判断句此庸夫之怒也,非士之怒也——判断句受地于先王——状语后置请广于君——状语后置仓鹰击于殿上--状语后置《唐雎不辱使命》1.秦王是怎样一个人?骄横狂妄、贪得无厌、奸诈狡猾、外强中干2.唐雎是怎样一个人?从容镇定、不畏强暴、有胆有识、有凛然正气、热爱祖国、不怕牺牲。

3.唐雎列举专诸刺王僚等吏实有什么用意?一是对自己提出的“士之怒”的厉害程度加以渲染说明,二是警告秦王吸取教训,不要轻举妄动,自寻死路。

4.本文最后一段描写秦王的神态的变化对刻画唐雎的形象有何作用?从侧面烘托唐雎有智有勇、英气逼人的大无畏精神。

5.请揣摩下列各句,说说其“潜台词”是什么。

(1)公亦尝闻天子之怒乎?你最好是将你们的土地奉送给我,不然的话我将发怒,那后果将不堪设想。

(2)与臣而将四矣。

我将效法他们三人,与你同归于尽。

6.唐雎是怎样让秦王理屈词穷的?首先,唐雎针锋相对,寸步不让,用“布衣之怒”来对抗秦王的“天子之怒”。

其次,唐雎列举了三个布衣之士的例子来反驳秦王,并表示要效法这些有胆识的勇士,不畏强暴,刺杀秦王。

最后,唐雎“挺剑而起”,以死相拼,舍生取义,挫败秦王。

7.古往今来,有许多仁人志士像唐雎一样,为国家为正义不惜生命。

请列举出几例。

屈原直言敢谏,流浪之后愤而作《离骚》,抒发志向。

最终投江而死,以身殉国。

闻一多在敌人面前拍案而起怒斥敌人的卑鄙罪恶行径,用自己的生命写下了千古绝唱《最后一次演讲》。

8.列举我国历史上两个“不辱使命”的外交人才,分别用一句话概括他们的主要事迹。

(1)墨子阻止公输盘和楚王攻打宋国。

(2)晏子出使楚国,令楚王自取其辱。

(3)诸葛亮舌战群儒,联吴抗曹。

《送东阳马生序》考点整理一、内容理解1.开头统领全文的词语是:余幼时即嗜学。

2.最能表现作者幼时抄书之苦的句子是:天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸。

3.作者趋百里之外求学的原因是:益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游。

4.作者对“同舍生”的优越生活条件毫无羡慕之意的原因是:以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

5.表明作者观点的句子是:其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?二、问题探究1.作者是从哪三个方面写出自己成年之求学的艰难的?这样写的目的是什么?答:叩问之难、旅途之艰、生活之苦目的:鼓励马生刻苦、勤奋地学习,成为德才兼备的人。

2.文章将同舍生的豪华衣饰和自己的蕴袍敝衣作对比有何作用?更为突出作者求学条件之艰苦,体现他不慕虚荣、不畏艰难、刻苦读书、勤奋求知的精神。

3.归纳作者最终学业有成的三条理由:①刻苦学习;②博览群书;―③虚心求教。

4.“深山、巨谷、穷冬、烈风”这些景物描写有何作用?通过景物描写,表现天气的恶劣、旅途的艰难,表现作者求学的艰难,衬托出作者不怕吃苦、勤奋好学的品质。

5.作者从哪些方面与将自己当年求学情行与当今太学生求学的情况形成对比?(1)衣食(生活条件):廪稍之供、葛裘之遗——日再食,无鲜肥滋味之享、緼袍敝衣(2)住宿(学习环境):坐大厦之下而诵《诗》《书》——行深山巨谷(3)从师(师资条件):有司业博士为之师,有问而不告——未尝稍降辞色、叱咄(4)书籍(图书资料):凡所宜有之书皆集于此——假借于藏书之家,手自笔录经过四层对此显而易见昔日艰难和今日条件的优裕。

在昔日困苦中能够业有所精,德有所成;而处于优越条件下的太学生如果不能有所精,有所成,只能说明其用心不专。

6.你从作者的读书经历中悟出哪些学习的秘诀?答:①学习要勤奋;②求师要诚心;③求学须不断克服并战胜困难7.宋濂无书读,天寒抄录;求师难,恭敬询问;生活苦,以苦为乐。

这种求学精神对你有什么启示?答:虽然我们现在的学习条件优越,远远超过了宋濂,但刻苦学习的精神却比不上,因此应该向他学习,不在生活上攀比,专心致志,才能学有所成8.本文是写给马生的为什么用大量的文字写自己求学的事?答:作者现身说法(以自己的切身体会勉励马生勤奋学习),增强作品感染力和教育作用9.你觉得“先达”对学生“未尝稍降辞色”的态度可取吗?为什么?一:不可取。

师生关系应是民主平等关系,老师应该放下高高在上的架子,与学生平等交流,互相信任,共同学习,这样才能有利于我们学习和成长。

二:可取。

我认为“先达”的“未尝稍降辞色”并非不尊重学生,而是-种更负责任的尊重,因为只有“严师”才能出“高徒”出高素质的学生。

同时,尊师长是传统美德。

10.请你根据文章的内容用这种手法写一组对偶句。

腹馁袍敝行深谷求师;衣丰食足坐大厦读书。

寒冬巨谷中负箧曳屣;暖春大厦下诵诗读书。

负箧曳屣入深山求师;披绮食肥居大厦读书。

11.写出有关“勤学”的诗句、事例、成语和名人名言。

勤学诗句:黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

勤学事例:①唐朝李白铁杵磨成针――②西汉匡衡凿壁偷光③战国时代孟柯改过勤学勤学成语:①囊萤映雪―②悬梁剌股―③凿璧偷光―④韦编三绝―⑤圆木警枕勤学的名人名言:①我扑在书上,就像饥饿的人扑在面包上。

—高尔基②莫等闲,白了少年头,空悲切。

——岳飞③聪明出于勤奋,天才在于积累。

——华罗庚④业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随。