惠更斯原理波的反射与折射

- 格式:doc

- 大小:292.00 KB

- 文档页数:5

惠更斯原理解释波的反射和折射嘿,你知道吗?惠更斯原理就像是一把神奇的钥匙,能打开波的反

射和折射这两扇神秘大门呢!比如说,当我们往平静的水面扔一块石头,那泛起的涟漪就是波呀。

惠更斯原理说的是,波面上的每一个点都可以看作是一个新的波源。

就好像每一个涟漪的小圈圈都是一个小源头,会不断往外扩散新的波呢!那波的反射是怎么回事呢?这就好比你对着一面镜子喊,声音会

反射回来,这不是很神奇吗?波也是这样呀,当它碰到一个障碍物,

就会按照一定的规律反射回去。

再说说折射吧,这就像光线从空气进入水中会发生弯折一样。

波在

不同介质中传播速度不一样,所以就会发生折射啦。

哎呀,这可真是

太有意思了!

你想想看,要是没有惠更斯原理,我们怎么能理解这些奇妙的现象呢?就像没有指南针,我们在茫茫大海中就会迷失方向一样。

“那惠更斯原理到底有多重要呢?”这就不言而喻啦!它让我们能深

入探究波的世界,了解那些看似复杂却又充满魅力的现象。

它就像一

盏明灯,照亮我们在物理学海洋中前行的道路。

所以呀,一定要好好

理解惠更斯原理,它真的超级神奇,超级重要!。

2.4惠更斯原理-波的反射与折射2.4 惠更斯原理波的反射与折射【教材分析】教材首先介绍了惠更斯原理,要求学生了解波面、波线等概念,学会利用惠更斯原理确定下一时刻新的波面。

在此基础上引导学生观察和研究波的反射现象和波的折射现象及其规律,并利用惠更斯原理进行论证。

【教学目标】理解惠更斯原理知道波发生反射时,反射角等于入射角,反射波的频率,波速、波长都与入射波相同知道波发生折射是由于波在不同介质中速度不同知道折射角与入射角的关系【教学重难点】重点是使学生掌握波的反射与折射的规律难点是理解惠更斯原理【教学思路】通过现象引入新课,激发学生的好奇性,然后在教师的组织下首先学习惠更斯原理,使学生了解波在传播时某一时刻的波面上的各点都可以认为是一个新的波源,向各个方向发出子波,由此可以确定下一时刻的波面。

在此基础上,引导学生对波的反射和折射规律分别进行探究和论证。

主要手段是先通过对实验现象的观察、分析得出大致的规律,进而利用惠更斯原理进行分析论证,最后分别得出波的反射和折射现象中满足的规律——反射定律和折射定律。

这样教学的目的在于使学生开阔视野,了解科学家研究物理现象的极为巧妙的思维方法。

通过例题和练习,使学生熟练掌握入射角、反射角、折射角和折射率的概念和反射定律和折射定律,并会应用解题。

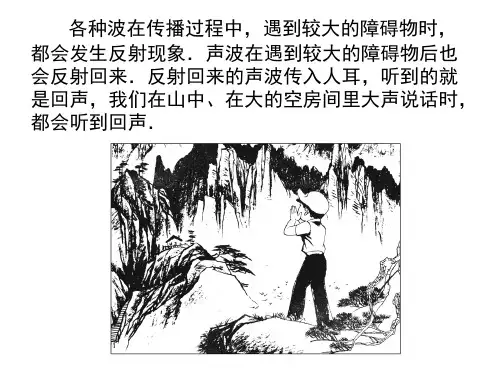

【教学器材】发波水槽、投影仪、自制多媒体课件等【教学过程】◆新课导入教师:各种波在传播过程中,遇到较大的障碍物时,都会发生反射现象.声波在遇到较大的障碍物后也会反射回来.反射回来的声波传入人耳,听到的就是回声,我们在山中、在大的空房间里大声说话时,都会听到回声。

学生:回顾生活中的体验。

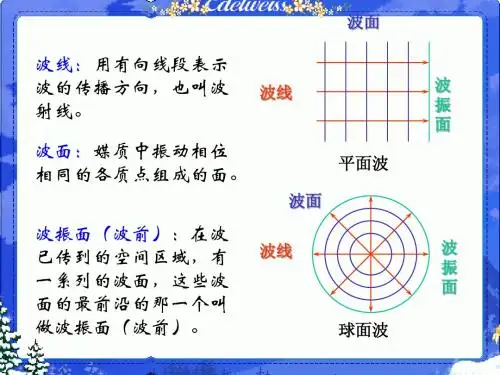

(2)图中与各个波面垂直的线叫波线,用来表示波的传播方向。

2.相关概念:子波源和子波——惠更斯原理教师:根据教材40页有关内容,边讲解边画出下列板图,也可以利用PPT 的动画功能逐步画出下一时刻子波的包络面,让学生理解惠更斯对波的传播的研究结果学生:阅读教材,思考理解:(1)理解并能叙述惠更斯原理:(1690年提出)介质中波前上的各点,都可以看做一个新的波源(子波源),能够发出子波;其后,这些⑴球面波子波的包络面就是新的波面,这就是惠更斯原理。

惠更斯原理解释反射折射定律

惠更斯原理是描述波传播的一种原理,它可以用来解释光的反射和折射现象。

惠更斯原理的基本假设是,波传播时每个点上都可以看作是波源,每个波源都会发出一系列的波前(波阵面)。

波前可以看作是一系列等相位的点,它们表示了波的传播方向和速度。

在光的反射现象中,当一束光线照射到一个光滑的界面上时,按照惠更斯原理,可以认为光波是由无数个点波源组成的,这些波源在波前上振动,同时向前传播。

当波前达到界面时,每个波源都会成为新的波源,向各个方向传播新的波。

根据波动理论,波源和波的传播方向都会遵循迈克尔逊定律,即入射角等于反射角。

在光的折射现象中,当一束光线从一种介质传播到另一种介质时,惠更斯原理可以解释光线发生折射的过程。

按照惠更斯原理,光波在两种介质的交界面上的每个点可以看作是一个波源,它们向前发出新的波。

由于不同介质中光的传播速度不同,波源的振动频率保持不变,但传播速度改变,导致波前的形状发生变化。

根据波动理论,在介质边界上的波源会根据迈克尔逊定律发出新的波,使波前在新介质中以新的速度传播。

根据几何光学,根据斯涅尔定律,入射角、折射角和介质的折射率之

间满足一定的关系。

因此,惠更斯原理可以解释光的反射和折射定律,即入射角等于反射角以及根据斯涅尔定律,入射角、折射角和介质的折射率之间满足一定的关系。

2.4惠更斯原理波的反射与折射

【教材分析】

教材首先介绍了惠更斯原理,要求学生了解波面、波线等概念,学会利用惠更斯原理确定下一时刻新的波面。

在此基础上引导学生观察和研究波的反射现象和波的折射现象及其规律,并利用惠更斯原理进行论证。

【教案目标】

理解惠更斯原理

知道波发生反射时,反射角等于入射角,反射波的频率,波速、波长都与入射波相同知道波发生折射是由于波在不同介质中速度不同

知道折射角与入射角的关系

【教案重难点】

重点是使学生掌握波的反射与折射的规律

难点是理解惠更斯原理

【教案思路】

通过现象引入新课,激发学生的好奇性,然后在教师的组织下首先学习惠更斯原理,使学生了解波在传播时某一时刻的波面上的各点都可以认为是一个新的波源,向各个方向发出子波,由此可以确定下一时刻的波面。

在此基础上,引导学生对波的反射和折射规律分别进行探究和论证。

主要手段是先通过对实验现象的观察、分析得出大致的规律,进而利用惠更斯原理进行分析论证,最后分别得出波的反射和折射现象中满足的规律——反射定律和折射定律。

这样教案的目的在于使学生开阔视野,了解科学家研究物理现象的极为巧妙的思维方法。

通过例题和练习,使学生熟练掌握入射角、反射角、折射角和折射率的概念和反射定律和折射定律,并会应用解题。

【教案器材】

发波水槽、投影仪、自制多媒体课件等

【教案过程】

◆新课导入

教师:各种波在传播过程中,遇到较大的障碍物时,都会发生反射现象.声波在遇到较大的障碍物后也会反射回来.反射回来的声波传入人耳,听到的就是回声,我们在山中、在大的空房间里大声说话时,都会听到回声。

学生:回顾生活中的体验。

教师:演示实验——水波的反射现象,并指导学生观察认识(采用发波水槽和实物投影仪)。

学生:观察实验,认识现象。

教师:提出问题:波为什么会有这样的现象呢?其有何规律呢?

要了解这些问题,我们必须先学习惠更斯原理。

◆新课展示

一、惠更斯原理

1.相关概念:波面、波前和波线:

教师:引导学生思考问题:如何表示波传播的方向?

然后指导学生阅读教材40页有关内容,理解:

(1)什么是波面?什么是波线?

(2)对于水波和空间一点发出的球面波和平面波为例,如何理解波面和波线?

学生:阅读教材,思考理解:

(1)在波的传播过程中,任一时刻介质中任何振动状态相同的点联结成的面叫做波面,又叫波前。

(2)图中与各个波面垂直的线叫波线,用来表示波的传播方向。

2.相关概念:子波源和子波——惠更斯原理

教师:根据教材40页有关内容,边讲解边画出下列板图,也可以利用PPT 的动画功能逐步画出下一时刻子波的包络面,让学生理解惠更斯对波的传播的研究结果 学生:阅读教材,思考理解:

(1)理解并能叙述惠更斯原理:(1690

年提出)介质中波前上的各点,都可以看做

一个新的波源(子波源),能够发出子波;其后,这些子波的包络面就是新的波面,这

就是惠更斯原理。

(2)理解子波源、子波这一对概念

(3)如何根据某时刻的波面和波线,作出过一段时间后新的波面?

二、研究机械波的反射规律

教师:在刚才的实验中大家看到,波遇到挡板后传播方向发了改变,那么入射到挡板上的水波被反射后,他的传播方向有什么规律呢?

结合课本图2-24,引导学生利用惠更斯原理进行分析论证.

某时刻到达挡板A 点的波,作为子波源发出的波在下一时刻波面半径是t ∆υ,假如在t ∆内B 点作为子波源发出的子波面刚好到达C 点,则B ’、B ”点作为子波源发出的子波面应

是从E 2、E 1点所作半径分别为3t ∆υ和3

2t ∆υ的球面,从而作出这些球面的包络面。

学生:阅读教材,理解反射现象;并证明波的反射定律。

如果学生证明有困难,老师可在学生思考后给出证明过程:

∵∠ABC=∠ADC=90°(波线垂直于波面)

又∵i =∠BAC ,i ’=∠DCA (同角的余角相等)

BC=AD=t ∆υ

∴sin i =sin ∠BAC=AC BC ,sin i ’=sin ∠DCA=AC

AD 故i = i ’,即反射角等于入射角。

⑴球面波

三、研究机械波的折射规律 教师:在实物投影仪上再进行演示: (1)在水波槽的一部分底面上放一块玻璃板,把槽分成深水区和浅水区两部分。

(2)让水波由深水区射到两个区域的界面上,观察发生的现象。

(3)明确观察到的现象:看到波由深水区进入浅水区能继续传播,但是改变了传播方向。

引导学生阅读教材42~43页有关内容,看看书上的实验结果与我们观察到的现象是否一致; 阅读课本上用惠更斯原理对波的折射定律所作出的证明过程。

学生:阅读课文,解答下列思考并理

解: (1)什么是波的折射?

(2)什么叫入射角和折射角? (3)在波的折射中遵循什么规律?

阅读课本上用惠更斯原理对波的折射定律所作出的证明过程。

教师:总结折射现象所遵从的规律:

(1)波从一种介质射入另一种介质

时,传播的方向会发生改变,这种现象叫做波的折射。

(2)入射波的波线与界面法线的夹角i 叫做入射角。

折射波的波线界与界面法线之间的夹角r 叫做折射角。

(3)在波的折射中遵循下列规律:

①折射波与入射波的频率相同;②折射波和入射波的波速和波长不同

③在波的折射中,入射角θ1和折射角θ2之间有

下述关系2

121sin sin v v =θθ 这就是波的折射定律。

其中v 1和v 2是在介质Ⅰ和介质Ⅱ中的波速。

由

于波速是由介质决定的,故2

1v v 是一个只与两种介质有关而与入射角无关的常数,叫做第2种介质相对第

1种介质的折射率。

用n 21表示,则n 212

1v v = 如果v 2<v 1,波在进入第2种介质后传播方向将向靠近法线的方向偏折。

如果v 2>v 1,波在进入第2种介质后传播方向将远离法线的方向偏折。

这与实验中波的折射现象一致:在水波的折射演示实验中,水波到达浅水区后,传播速度减小,传播方向向法线靠拢。

我们观察到的正是这样。

◆案例分析

d N c 介质Ⅰ:波速v 1 b a B

i A E 1 E 2 C

r

D d′ c′ 介质Ⅱ:波速 v 2 b′ a′

波的折射

【例1】有一辆汽车以15 m/s 的速度匀速行驶,在其正前方有一陡峭山崖,汽车鸣笛2 s 后司机听到回声,此时汽车距山崖的距离有多远?( v 声 3 40 m/s)

解读:本题中汽车在运动,声音在传播,使得情景变得较复杂,画出汽车与声音运动过程示意图如图所示,设汽车由A 到C 位移为x 1,C 到山崖距离

为x 2,设汽车鸣笛到司机听到回声时间为t ,有t =2 s .

则:声声v x x v x 211

2+==t . 解得x 2=2

2)15340(221

⨯-=-=-t

v t v x t v 车声声m=325m . 【例2】如图所示,是声波从介质Ⅰ进入介质Ⅱ的折射情况,

由图判断下面说法中正确的是 ( )

A .入射角大于折射角,声波在介质Ⅰ中的波速大于它在介质

Ⅱ中的波速

B .入射角大于折射角,Ⅰ可能是空气,Ⅱ可能是水

C .入射角小于折射角,Ⅰ可能是钢铁,Ⅱ可能是空气

D .介质Ⅰ中波速v 1与介质Ⅱ中波速v 2满足:21v v =1

2sin sin θθ 解读:选A .图中MN 为介质界面,虚线为法线,θ1为入射角,θ2为折射角,从图可直接看出入射角大于折射角(θ1>θ2),则选项C 错误;根据折射规律有21sin sin θθ=2

1v v >1,所以v 1> v 2,选项D 错误,选项A 正确;声波在液体、固体中的速度大于在气体中的速度,选项B 错误.

◆反馈练习

1.如图所示,某列波以60°的入射角由甲介质射到

乙介质的界面上同时产生反射和折射,若反射波的波线

与折射波的波线的夹角为90°,此波在乙介质中的波速

为1.2×105km/s.

(1)该波的折射角为________.

(2)该波在甲介质中的传播速度为多少?

正确答案:

(1)由反射定律可得反射角为60°由题图的几

何关系可得折射角为r =30°

(2)由波的折射定律得

55001008.2102.11330

sin 60sin sin sin ⨯=⨯⨯===乙乙甲υυυr i km/s

◆课堂总结

本节的知识点(概念和规律)较多,可概括如下:

一个原理:惠更斯原理

两种现象:波的反射和波的折射

两个定律:波的反射定律、波的折射定律

多个概念:波面、波前、波线、入射角、反射角、折射角

◆家庭作业与活动

教科书第43页第1-4题

【教案小结】

学生在初中已经学习过光的反射和折射现象以及声音的反射现象。

因此对于本节课的学习学生有一定基础,本节课学生的学习难点在于接受一些新概念和惠更斯原理,并利用机械波的基本知识和惠更斯原理推导波的反射定律和折射定律,激发学生学习物理的兴趣。

而最后的落脚点却在应用两个定律分析问题解决问题上。