HP治疗2012中国专家共识

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:4

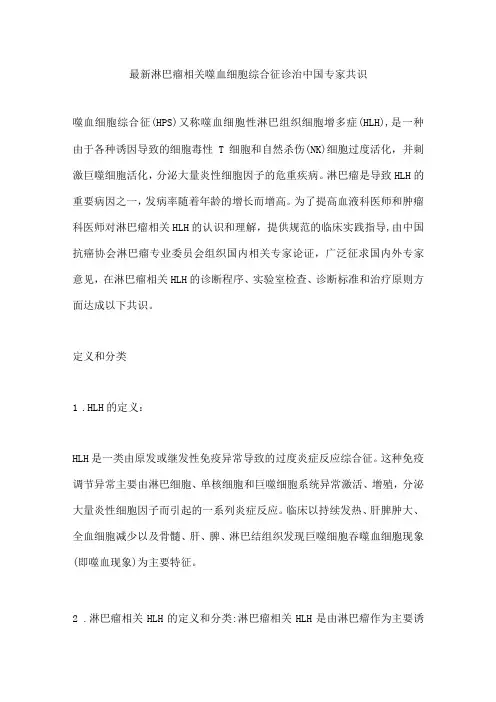

最新淋巴瘤相关噬血细胞综合征诊治中国专家共识噬血细胞综合征(HPS)又称噬血细胞性淋巴组织细胞增多症(HLH),是一种由于各种诱因导致的细胞毒性T细胞和自然杀伤(NK)细胞过度活化,并刺激巨噬细胞活化,分泌大量炎性细胞因子的危重疾病。

淋巴瘤是导致HLH的重要病因之一,发病率随着年龄的增长而增高。

为了提高血液科医师和肿瘤科医师对淋巴瘤相关HLH的认识和理解,提供规范的临床实践指导,由中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会组织国内相关专家论证,广泛征求国内外专家意见,在淋巴瘤相关HLH的诊断程序、实验室检查、诊断标准和治疗原则方面达成以下共识。

定义和分类1.HLH的定义:HLH是一类由原发或继发性免疫异常导致的过度炎症反应综合征。

这种免疫调节异常主要由淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞系统异常激活、增殖,分泌大量炎性细胞因子而引起的一系列炎症反应。

临床以持续发热、肝脾肿大、全血细胞减少以及骨髓、肝、脾、淋巴结组织发现巨噬细胞吞噬血细胞现象(即噬血现象)为主要特征。

2.淋巴瘤相关HLH的定义和分类:淋巴瘤相关HLH是由淋巴瘤作为主要诱因导致的HLH或在淋巴瘤治疗过程中出现的HLH,根据发生时间的区别,分为〃淋巴瘤诱导的HLH〃和〃化疗期合并的HLH〃两大类。

(1)淋巴瘤诱导的HLH:发生在淋巴瘤治疗之前。

HLH可以早于确诊淋巴瘤之前发生,也可于淋巴瘤诊断的同时发生,或在淋巴瘤疾病进展或复发时出现。

这可能与肿瘤细胞分泌的细胞因子,如干扰素Y和白细胞介素6等导致高炎症因子状态有关。

这类HLH以T细胞或NK细胞淋巴瘤最为多见,其次是弥漫大B细胞淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤。

⑵化疗期合并的HLH:在淋巴瘤化疗过程中出现。

主要原因是患者在化疗后机体免疫功能受到抑制,此时在病毒感染、侵袭性真菌感染和一些细菌感染的刺激下出现HLH的临床表现。

此时患者的淋巴瘤往往处于缓解状态。

诊断标准1.淋巴瘤相关HLH诊断标准:目前国际上没有公认的专门用于淋巴瘤HLH的诊断标准。

第四次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告第四次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告导论:幽门螺杆菌(Helicobacter pylori,简称Hp)是一种革兰氏阴性杆菌,经大量研究证实是引起胃炎、消化性溃疡、胃癌等疾病的主要病因之一。

为了规范幽门螺杆菌感染的处理,保护公众健康,经过广泛讨论和专家共识达成,特发布此次《第四次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》。

一、疾病诊断和幽门螺杆菌感染筛查1. 确定感染者的诊断应包括临床症状、生命质量相关的问卷调查(如quality of life instrument)、感染相关的检测方法(如^13碳呼气试验等)。

2. 根据以上结果判断是否需要进行幽门螺杆菌感染筛查,对相关高危人群应主动进行筛查。

二、感染者的处理1. 幽门螺杆菌感染者的处理应以根除治疗为主要手段,同时结合其他辅助手段。

2. 根除治疗应根据幽门螺杆菌耐药情况和药物疗效选择适合的方案。

3. 根据感染者的年龄、疾病程度和合并症情况,个体化选择适当的治疗方案,以确保疗效和减少不良反应。

三、根除治疗方案1. 根除治疗方案应包括两种抗生素和一种质子泵抑制剂(或H2受体拮抗剂)。

2. 选择抗生素需考虑幽门螺杆菌的耐药状况,应避免使用对其耐药性较高的抗生素。

3. 应考虑根据患者个体情况进行联合用药,以提高根除率。

4. 根据治疗效果,必要时进行追加疗程或更换方案。

四、根除治疗后的观察1. 患者完成根除治疗后,应进行复查以判断疗效是否达标。

2. 根除治疗后应定期复查幽门螺杆菌感染的指标,以便及时发现复发情况。

五、复发及二次处理1. 患者根除治疗后复发的情况应及时处理,早期发现并根据情况判断是否需要二次治疗。

2. 复发治疗时要综合考虑幽门螺杆菌的耐药性和患者的个体情况,进行个体化处理。

六、幽门螺杆菌感染处理的相关注意事项1. 对于未能根除幽门螺杆菌感染的患者,应定期随访并进行相应处理。

2. 感染者应遵守医嘱,避免食用容易引起胃肠道刺激的食物,如辛辣食物、酒类等。

全国第六次共识:幽门螺杆菌感染处理报告一、背景幽门螺杆菌(Helicobacter pylori,简称Hp)是一种革兰氏阴性杆菌,广泛存在于胃部及十二指肠内。

近年来,大量研究证实,幽门螺杆菌感染与慢性胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤及胃癌等胃部疾病密切相关。

为提高我国幽门螺杆菌感染诊断和治疗水平,制定规范化治疗方案,我国多位专家共同讨论并形成了《全国第六次共识:幽门螺杆菌感染处理报告》。

二、共识目标1. 提高临床医生对幽门螺杆菌感染的认识,加强疾病早期诊断和干预。

2. 规范我国幽门螺杆菌感染的治疗方案,提高治疗效果。

3. 降低幽门螺杆菌感染相关疾病的发病率和死亡率。

三、共识要点1. 诊断1.1 诊断标准幽门螺杆菌感染的诊断主要依据胃镜检查和组织学检查。

胃镜下取胃黏膜活检,进行快速尿素酶试验、胃黏膜组织学检查及幽门螺杆菌培养等,任意一项阳性即可确诊。

1.2 筛查策略对于具有胃部疾病风险的人群,如年龄在40岁以上、有胃部不适症状、家族胃病史等,建议进行幽门螺杆菌感染筛查。

2. 治疗2.1 治疗原则幽门螺杆菌感染的治疗以抗生素治疗为主,联合应用质子泵抑制剂(PPI)或胶体铋剂,以提高治疗效果。

2.2 治疗方案根据幽门螺杆菌的抗生素耐药状况和患者具体情况,选择合适的抗生素和治疗方案。

目前推荐的治疗方案为含有铋剂的四联疗法,如奥美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+铋剂,疗程为7-14天。

2.3 治疗监测治疗过程中,应定期监测患者的临床症状、胃镜检查及幽门螺杆菌根除情况。

治疗结束后,进行幽门螺杆菌检测,如结果为阴性,则视为治疗成功。

3. 预防3.1 健康教育加强公众对幽门螺杆菌感染的认知,提高预防意识。

3.2 生活习惯养成良好的生活习惯,如饮食卫生、戒烟限酒等,降低幽门螺杆菌感染的风险。

3.3 疫苗接种积极开展幽门螺杆菌疫苗研究,为预防幽门螺杆菌感染提供有效手段。

四、总结《全国第六次共识:幽门螺杆菌感染处理报告》旨在为我国临床医生提供权威、实用的指导原则,以提高幽门螺杆菌感染的诊断和治疗水平,降低相关疾病的发病率和死亡率。

急性百草枯中毒诊治专家共识(全文版)1前言百草枯(Paraquat,PQ)是一种高效能的非选择性接触型除草剂,喷洒后起效迅速,进入土壤后迅速失活,在土壤中无残留。

百草枯对人畜具有很强毒性,因误服或自服引起急性中毒屡有发生,近年呈上升趋势,尤其是在发展中国家较为突出,已成为农药中毒致死事件的常见病因。

我国虽无百草枯中毒的正式统计资料,但根据诸多文献报道,目前百草枯中毒已是最常见的农药中毒之一,在有些医院急诊科已成为继有机磷农药中毒之后第二位、死亡绝对数第一位的农药中毒类型。

由于百草枯对人畜的毒性和中毒后缺乏特效治疗方法,百草枯的广泛使用引起许多国际组织、环境保护部门等的重视,特别是遭到了发展中国家医学学者的反对。

一些欧盟国家目前已禁止在其范围内使用百草枯,部分发展中国家也加入到拒绝使用行列。

百草枯毒性累及全身多个脏器,严重时可导致多器官功能不全综合征(MODS),其中肺是主要靶器官,可导致“百草枯肺”,早期表现为急性肺损伤(ALI)或急性呼吸窘迫综合征(ARDS),后期则出现肺泡内和肺间质纤维化,是百草枯中毒患者致死的主要原因,病死率高达50~70%。

百草枯中毒至今尚无有效解毒药物,许多治疗方法仍处于探索中,缺乏循证医学的证据,国内尚无急性百草枯中毒统一的诊疗方案或指南,由此不仅不利于大样本临床疗效的评估,也阻碍国内百草枯中毒救治水平的提高。

为规范与指导各级医院临床医师对急性百草枯中毒的诊疗实践,中国医师协会急诊医师分会众多专家就急性百草枯中毒的诊治标准达成共识。

2急性百草枯中毒的毒代动力学及毒理机制百草枯商品名一扫光、克芜踪等,化学名1,1’-二甲基-4,4’-联吡啶阳离子盐,一般为其二氯化物(分子式为C12H14N2•2Cl,分子量257.2)或二硫酸甲酯。

我国目前市售多为20%的溶液,纯品为白色结晶,市售溶液加入着色剂呈蓝色。

百草枯易溶于水,微溶于低分子量的醇类(如酒精)及丙酮,不溶于烃类,在酸性及中性溶液中稳定,可被碱水解。

根除幽门螺杆菌的专家共识作者:贾树才来源:《家庭医学》2012年第11期随着医学科学的深入研究,人们认识到很多胃病,如慢性胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤、胃癌的发病,都与感染幽门螺杆菌(Hp)密切相关。

因此,根除Hp已成为治疗胃病的重要环节之一。

目前,全球包括我国在内,超过半数(约60%)的人感染Hp,是不是所有的感染者都需要治疗呢?是不是所有Hp阳性的胃病都需要根除呢?有哪些根除方案?对于耐药Hp又该如何处理?针对这些热点问题,我国消化内科的专家们已经取得共识。

哪些人需要进行幽门螺杆菌根除治疗伴幽门螺杆菌相关感染的疾病包括消化性溃疡,早期胃癌术后,胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤,慢性胃炎伴胃黏膜萎缩或糜烂,慢性胃炎伴消化不良症状,有胃癌家族史,淋巴细胞性胃炎,增生性息肉,个人要求治疗者。

长期使用非甾体类抗炎药者大家熟知的去痛片、阿司匹林等,都属于非甾体类抗炎药这种药。

由于阿司匹林有预防心、脑栓塞等作用,很多患有“三高”的人都在使用。

需要强调的是,长期使用阿司匹林,有少数人会引起溃疡。

阿司匹林和Hp感染,都是导致溃疡病的独立危险因子,且有协同作用。

如果两者结合,可使溃疡以及溃疡合并出血的风险成倍上翻。

因此,长期使用阿司匹林者应该检查Hp,阳性者需要根除。

幽门螺杆菌相关的胃肠道外疾病近几年来,对幽门螺杆菌与胃肠道外疾病关系的研究也有新进展。

研究证实,幽门螺杆菌阳性的不明原因缺铁性贫血与特发性血小板减少性紫癜病人,在成功根除Hp之后,能得以缓解或治愈。

清除和根除是两个概念必须强调,治疗幽门螺杆菌,要求是根除而不是清除。

这是两个概念,清除是指治疗1 个疗程(1~2周)后,立即复查该菌转为阴性;根除则是指停药至少4周后再次复查仍为阴性。

如果复查为阳性,说明治疗失败或者幽门螺杆菌继发耐药,需要进行补救治疗。

初次治疗一般多采用以质子泵抑制剂(PPI)为核心加2种抗生素的三联疗法,是国内外推荐的Hp根除的一线方案。

第七次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告一、背景幽门螺杆菌(Helicobacter pylori,简称Hp)是一种革兰氏阴性杆菌,广泛存在于全球人群的胃部。

幽门螺杆菌感染是导致胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤和胃腺癌的主要病因。

为了加强对我国幽门螺杆菌感染的处理,提高诊疗水平,降低相关疾病的发生率,我国每隔一段时间会组织专家对幽门螺杆菌感染处理共识进行更新。

本次报告为第七次全国幽门螺杆菌感染处理共识,旨在提高临床医生对幽门螺杆菌感染的认识,为诊断和治疗提供科学依据。

二、共识要点2.1 诊断2.1.1 非侵入性诊断方法- 尿素呼气试验(包括单剂量和双剂量法)- 血清学检测(抗Hp抗体检测)2.1.2 侵入性诊断方法- 胃镜取活组织病理学检查- 胃黏膜幽门螺杆菌检测2.2 治疗2.2.1 根除治疗指征- 消化性溃疡(无论活动与否)- 胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤- 萎缩性胃炎- 胃腺癌家族史2.2.2 治疗方案- 标准方案:PPI或胃酸抑制剂+克拉霉素+阿莫西林或甲硝唑- 简化方案:PPI或胃酸抑制剂+克拉霉素+左氧氟沙星或环丙沙星- 补救方案:对以上方案治疗失败的患者,可采用补救方案,包括PPI或胃酸抑制剂+四环素+甲硝唑等2.3 复查与随访- 根除治疗后,建议在治疗结束后4周进行复查,如尿素呼气试验阴性,可认为治疗成功。

- 如治疗后尿素呼气试验阳性,需重新评估治疗方案。

三、总结本次共识报告对幽门螺杆菌感染的诊断和治疗提出了更明确的指导原则,有助于提高我国临床医生对幽门螺杆菌感染的认识,规范诊疗行为,降低相关疾病的发生率和复发率。

四、建议1. 加强幽门螺杆菌感染知识的普及,提高临床医生对该疾病的认识。

2. 推广非侵入性诊断方法,降低患者痛苦。

3. 严格按照共识推荐的根除治疗方案进行治疗,提高治疗成功率。

4. 做好复查与随访工作,确保治疗效果。

本共识报告旨在为我国幽门螺杆菌感染的诊断和治疗提供科学依据,指导临床实践,为患者提供更优质的医疗服务。

全国中西医整合治疗幽门螺杆菌相关“病・证“共识(最全版)幽门螺杆«(Helicobacter pylori ,H.pylori)与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌及胃黏膜相关淋巴组织(MALT)淋巴瘤的发生发展密切相关。

1994年幽门螺杆菌被世界卫生组织列为胃癌发生的I类致癌因子,胃癌发生与幽门螺杆菌感染密切相关,根除幽门螺杆菌可降低胃癌的发生率。

中国是幽门螺杆菌高感染率国家,同时也是胃癌高发国家。

幽门螺杆菌感染不仅是—个临床问题,更是一个公共卫生层面的健康管理大问题,其共识的制定对我国幽门螺杆菌相关疾病防治具有重大现实意义。

随着幽门螺杆菌治疗的广泛开展,其耐药性增加,根除率逐渐降低, 有效治疗幽门螺杆菌感染面临着挑战。

近20年来,幽门螺杆菌治疗方案从三联变为四联,疗程不断延长,某些抗生素的剂量不断增加,但疗效提高有限,且副作用随之增加,不少患者治疗反复失败。

当前幽门螺杆菌治疗已经进入瓶颈时期,寻求符合中国特色的幽门螺杆菌治疗方案,开创幽门螺杆菌治疗新路径是幽门螺杆菌治疗必由之路。

近10多年来,国内已有一系列中西医整合治疗幽门螺杆菌的多中心临床研究,取得了很好疗效,得到了广泛交流?口应用,这些硏究为制定《全国中西医整合治疗幽门螺杆菌相关"病-证"共识》(下称"共识")奠定了基础,提供了理论依据。

本共识已酝酿和讨论两年之久。

两年来,共识草案经过十余次讨论, 广泛征求意见,反复修订,并两次召集中西医专家征集书面意见,最终于2018年4月1日由共识专家组表决通过。

本共识具有四个特点:符合整合医学理念;具有循证医学证据;强调个体化治疗;体现中国特色。

本共识共包含18个临床问题,每个临床问题下面有一条相应陈述。

每条陈述有三个选项(完全同意、基本同意及反对)供专家组选择,每条陈述完全同意+基本同意超过80%为达成共识。

本共识结合了现代西医的治疗手段和传统中医的辨证施治理念,将西医的"病"和中医的”证"整合处理,提出了滩治性幽门螺杆菌感染"处理的基本原则和策略及"幽门螺杆菌治疗新路径",其治疗策略体现了中国特色, 并强调了个体化治疗。

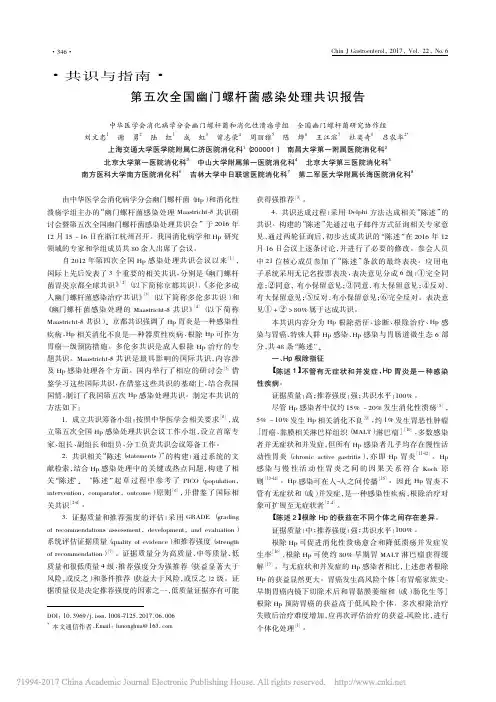

幽门螺杆菌2012中国专家共识中国专家共识(中华医学会消化病分会Hp学组)1999年海南会议提出了《我国对Hp若干问题的共识意见-海南共识》;2003年安徽桐城会议提出《第二次全国Hp感染处理共识意见-桐城共识》;2007年庐山会议提出《第三届全国Hp感染处理共识意见-庐山共识》;2012 年4 月26日在江西井冈山提出《第四次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》,2012年10月发布在《中华内科杂志》。

一.幽门螺杆菌根除治疗适应证1 .消化性溃疡是根除Hp 最重要的适应证,根除Hp 可促进溃疡愈合,显著降低溃疡复发率和并发症发生率。

根除Hp 使绝大多数消化性溃疡不再是一种慢性、复发性疾病,而是可彻底治愈。

2 .胃MALT 淋巴瘤是一种少见的胃恶性肿瘤,约80 %以上Hp阳性,早期(病变局限于粘膜层或粘膜下层)的胃MALT 淋巴瘤根除Hp后可获得完全应答,但病灶深度超过劲膜下层者疗效降低。

根除Hp 已成为Hp阳性早期胃MALT 淋巴瘤的一线治疗。

(2012专家指南强烈推荐以上两种情况:根除Hp )3 . Hp 阳性慢性胃炎伴消化不良根除Hp可使8%~20% 的Hp阳性FD患者的症状得到长期缓解,这一疗效优于其他任何治疗4 .慢性胃炎伴胃粘膜萎缩或糜烂Hp感染者中最终有< 1 %的人发生肠型胃癌,萎缩和肠化是从非萎缩性胃炎向胃癌演变过程中重要的病变阶段。

反复糜烂后可发生萎缩、肠化生。

尽管根除Hp预防胃癌的最佳时机是萎缩、肠化生发生前,但在这一阶段根除Hp仍可消除炎症反应,使萎缩发展减慢或停止,并有可能使部分萎缩得到逆转,但肠化生难以逆转5 .早期胃肿瘤已行内镜下切除或手术胃次全切除6 .需长期服用质子泵抑制剂者(PPI)Hp 感染者长期服用PPI可使胃炎类型发生改变,从胃窦为主胃炎发展为胃体为主胃炎。

这是因为服用PPI 后胃内pH上升,有利于Hp从胃窦向胃体位移,胃体炎症和萎缩进一步降低胃酸分泌。

胃体萎缩为主的低胃酸或无酸型胃炎发生胃癌的危险性显著升高。

7 .胃癌家族史:除少数(约1%一3% )遗传性弥漫性胃癌外,绝大多数胃癌的发生是Hp感染、环境因索和遗传因素共同作用的结果。

胃癌患者一级亲属的遗传易感性较高,虽遗传易感性难以改变,但根除Hp可以消除胃癌发病的重要因索,从而提高预防效果。

8 .计划长期服用非甾体类抗炎药(NSAID)(包括低剂量阿司匹林)Hp感染和服用NSAID 、包括阿司匹林是消化性溃疡发病的两个独立危险因素。

9 .Hp感染与不明原因的缺铁性贫血相关,根除Hp 可增加血红蛋白水平,根除Hp可使50%以上特发性血小板减少性紫癜患者血小板数上升。

10 .个人要求治疗:情况和获益各异,治疗前应经过医生严格评估。

年龄<45 岁且无报警症状者,支持根除Hp,但年龄>45 岁或有报警症状者需先行内镜检查。

在治疗前需向受治者解释清楚这一处理策略潜在的风险,包括漏检上消化道癌、掩盖病情和药物不良反应等。

(3~10 )2012专家指南推荐根除Hp二.幽门螺杆菌的检测方法1 . RUT (胃粘膜组织尿素酶试验):检测结果受试剂pH值、取材部位、组织大小、细菌量、观察时间、环境温度等因素影响。

同时取2 块组织进行检测(胃窦和胃体各1 块)。

2 .组织学检测:检测Hp的同时,可对胃粘膜病变进行诊断(HE 染色)。

不同染色方法的检测结果存在一定差异。

免疫组化染色特异性高,但费用亦较高;HE 染色可同时作病理诊断。

3 .细菌培养:复杂、耗时,需一定实验室条件,标木转送培养需专门的转送液并保持低温。

培养检测特异性高,可进行药敏试验和细菌学研究。

4. UBT(尿素呼气试验):检测准确性高,易于操作;可反映全胃Hp 感染状况,克服因细菌呈“灶性”分布而造成的RUT假阴性。

但UBT 检测值处于临界附近时,结果不可靠,可间隔一段时间后再次检测或用其他方法检测。

5 .粪便抗原检测:经过验证的单克隆抗体法检测具有较好的敏感性和特异性;可用于Hp治疗前诊断和治疗后复查;操作安全、简便。

国际共识认为该方法的准确性可与呼气试验媲美,但国内目前尚无相应的试剂。

6 .血清抗体检测:检测的抗体是IgG,阳性反映一段时间内hp感染情况,只是应用于人群普查,不能反映是否现症感染和治疗后复查是否根除。

需要注意的问题:1.避免某些药物对检测的影响:应用抗菌药物、铋剂和某些有抗菌作用中药者,应在至少停药4周后进行检测;应用抑酸剂者应在至少停药2 周后进行检测。

2. 不同疾病状态对检测结果会产生影响:消化性溃疡活动性出血、严重萎缩性胃炎、胃恶性肿瘤可能会导致尿素酶依赖的试验呈假阴性。

不同时间、采用多种方法或采用非尿素酶依赖试验的方法检测可取得更可靠结果。

需要注意的问题:3 .胃粘膜肠化生组织中Hp检出率低,病理提示存在活动性炎症时高度提示有Hp感染;活动性消化性溃疡患者排除NSAID ,Hp感染的可能性>95 %。

因此,在上述情况下,如Hp检测阴性,要高度怀疑假阴性。

三:幽门螺杆菌根除治疗1 .流行病学和耐药率调查:流行病学调查表明,我国Hp感染率总体上仍然很高,成人中感染率达到4 0%~60 %”。

推荐的用于根除治疗的6 种抗菌药物中,甲硝唑耐药率达到60%~ 70%,克拉霉素达到20%~38% ”,左氧氟沙星达到30%~38%,耐药显著影响根除率;阿莫西林、吠喃唑酮和四环素的耐药率仍很低(1%~5 %) 。

2007年庐山共识推荐的标准三联疗法的根除率:(PPI +克拉霉素+阿莫西林)及(PPI +克拉霉索+甲硝唑)根除率已低于或远低于80 %。

3 .国际上新推荐的根除方案:序贯疗法:(前5 天PPI + 阿莫西林,后5 天PPI +克拉毒索+甲硝唑,共10d )伴同疗法:(同时服用PPI +克拉霉素+阿莫西林+甲硝唑)新疗法在我国应用的hp根除率:序贯疗法与标准三联疗法相比在我国多中心随机对照研究中并未显示优势。

伴同疗法缺乏我国的资料,铋剂四联疗法的疗效可以与伴同疗法媲美,而后者需同时服用3 种抗菌药物,不仅有可能增加抗菌药物不良反应,还使治疗失败后抗菌药物选择余地减小。

因此,除非有铋剂使用禁忌,否则不推荐伴同疗法。

3.在Hp 高耐药率背景下,铋剂四联方案又受重视:经典的铋剂四联方案(铋剂+PPI +四环素+甲硝唑)的疗效再次得到确认。

在最新的国际共识中,一线方案在克拉毒素高耐药率地区,首先推荐钞剂四联方案,如无铋剂,推荐序贯疗法或伴同疗法;在克拉霉索低耐药率地区除推荐标准三联疗法外,也推荐秘剂四联疗法作为一线方案。

总之,面对抗菌药物耐药率上升的挑战,铋剂四联疗法再次受到重视。

我国仍可普遍获得铋剂,要充分利用这一优势5 .铋剂的安全性:目前世界上不少国家和地区已不能获得单独的铋剂(因剂型、剂量、疗程等原因,早年有较高不良反应率而退出市场),但新的含铋混合制剂(枸橼酸铋钾、四环索和甲硝哗置于同一胶囊中)又在试验和推广。

铋剂安全性的荟萃分析表明,在根除Hp治疗中,含铋剂方案与不含铋剂方案的不良反应相比,仪粪便黑色(铋剂颜色)有差异,提出短期(1 一2 周)服用铋剂有相对高的安全性。

5.在根除Hp治疗的6 种抗菌药物中,阿莫西林、呋喃唑酮和四环素的耐药率很低,治疗失败后不容易产生耐药(可重复应用);而克拉霉索、甲硝唑和左氧氟沙星药物的耐药率高,治疗失败后易产生耐药(原则上不可重复应用)。

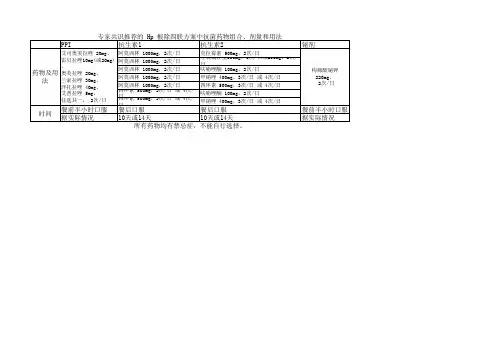

(一)根除方案组成推荐铋剂+PPI + 2 种抗菌药物组成的四联疗法:4 种组成方案:(1)阿莫西林+克拉霉素;(2)阿莫西林+左氧氟沙星;(3)阿莫西林+呋喃唑酮;(4)四环素+甲硝唑或呋喃唑酮。

青霉素过敏者推荐的抗菌药物组成方案为:(1)克拉霉素+左氧氟沙星;(2)克拉霉素+呋喃唑酮;(3)四环素+甲硝唑或呋喃唑酮;(4)克拉霉素+甲硝唑。

青霉素过敏者初次治疗失败后,抗菌药物选择余地小,应尽可能提高初次治疗根除率(二)一线和二线疗法问题上述4 种为非青霉素过敏者推荐的方案均有较高根除率,其他方面各有优缺点,难以划分一线、二线方案。

具体操作可根据药品的可获得性、费用、潜在不良反应等因素综合考虑,选择其中的1 种方案作为初次治疗如初次治疗失败,可在剩余的方案中再选择1 种方案进行补救治疗。

(三)根除治疗的疗程鉴于秘剂四联疗法延长疗程可在一定程度上提高疗效,故推荐的疗程为10d 或14d ,放弃7d 方案。

(四)两次治疗失败后的治疗如果经过上述四联方案中2 种方案治疗,疗程均为10d 或14d ,失败后再次治疗时,失败可能性很大。

在这种情况下,需要评估根除治疗的风险-获益比。

胃MALT 淋巴瘤、有并发症史的消化性溃疡、有胃癌危险的胃炎(严重全胃炎、胃体为主胃炎或严重萎缩性胃炎等),有胃癌家族史者,根除Hp 获益较大。

方案的选择需有经验的医生在全面评估已用药物、分析可能失败原因的基础上,精心设计。

如有条件,可进行药敏试验,但作用可能有限。

1 .强调个体化治疗:方案、疗程和药物的选择需考虑既往抗菌药物应用史(克拉霉素、左氧氟沙星、甲硝唑易产生耐药)、吸烟(降低疗效)、药物(阿莫西林等)过敏史和潜在不良反应、根除适应证(消化性溃疡根除率高于非溃疡性消化不良;伴随疾病(影响药物代谢、排泄,增加不良反应)和年龄(高龄患者药物不良反应发生率增加,获益率降低)等。

2 .补救治疗,建议间隔2 一3 个月。

3 .需告知根除方案潜在不良反应和服药依从性的重要性。

4 .PPI在根除方案中起重要作用:选择作用稳定、疗效高、受基因多态性影响较小的PPI,如埃索美拉唑、雷贝拉唑,可提高根除率。

四、尚在探索中的其他措施 1 .联合应用微生态制剂:某些微生态制剂可以减轻或消除根除Hp 治疗导致的肠道微生态失衡,是否可提高根除率有待进一步研究。

2 .中药:一此研究结果提示,某此中药有提高Hp 根除率的作用,但确切疗效和如何组合根除方案,尚有待更多研究验证。

3 .胃粘膜保护剂:个别胃粘膜保护剂被证实有抗Hp作用,替代铋剂用于四联疗法可获得相同疗效。