抗血小板治疗中国专家共识(一、二、三).pdf

- 格式:pdf

- 大小:85.47 KB

- 文档页数:14

抗血小板药物消化道损伤的预防和治疗中国专家共识(全文)大量循证医学证据显示了抗血小板治疗对血栓栓塞性疾病一级和二级预防的益处,目前小剂量阿司匹林(75~325mg)广泛用于冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)、脑血管疾病和外周动脉疾病的治疗,尤其对急性冠状动脉综征(ACS)和植入药物洗脱支架(DES)的患者更加强调双重抗血小板治疗(阿司匹林+氯吡格雷)的重要性。

但抗血小板药物是一柄“双刃剑”,阿司匹林通过抑制环氧化酶(cox),一方面能抑制血小板活化和血栓形成,另一方面町损伤消化道黏膜,导致溃疡形成和出血,极严重时可致患者死亡;其他抗血小板药物如氯吡格雷也能加重消化道损伤,联合用药时损伤更为严重。

因此,临床医生有必要掌握长期抗血小板治疗的获益和风险。

本共识旨在告诫和敦促临床医生在进行抗血小板治疗的同时应注意预防消化道损伤,并与消化科医生协作,防患于未然,使更多心脑血管疾病患者从抗血小板治疗中获益。

本共识主要针对治疗心脑血管疾病常规使用的小剂量阿司匹林,不包括其他非甾体消炎药类(NSAIDs)药物。

1 流行病学目前,美国约有5000万患者服用阿司匹林,经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术后接受双重抗血小板治疗的患者为120万;在中国,因PCI而需要双重抗血小板治疗的患者,2005年臀记数量为10万,2008年约为16万。

国内小剂量阿司匹林使用情况的大规模流行病学调查资料。

研究表明,阿司匹林可使消化道损伤危险增加2—4倍。

14项安慰剂对照研究的荟萃分析显示,阿司匹林导致严重消化道出血的绝对危险为每年0.12%,并与剂鼍相关。

一项回顾性病例对照研究提示,二磷酸腺苷(ADP)受体拮抗剂(氯吡格雷)与阿司匹林(100rag)导致消化道血的危险相似,相对危险分别为2.7和2.8。

几项临床研究。

驯均证实,当阿司匹林与氯吡格雷联合应用时,消化出血发生率明显高于单用1种抗血小板药物。

对老年患者PCI术后双重抗血小板治疗的3个月随访发现,90%的患者至少存在1种消化道损伤。

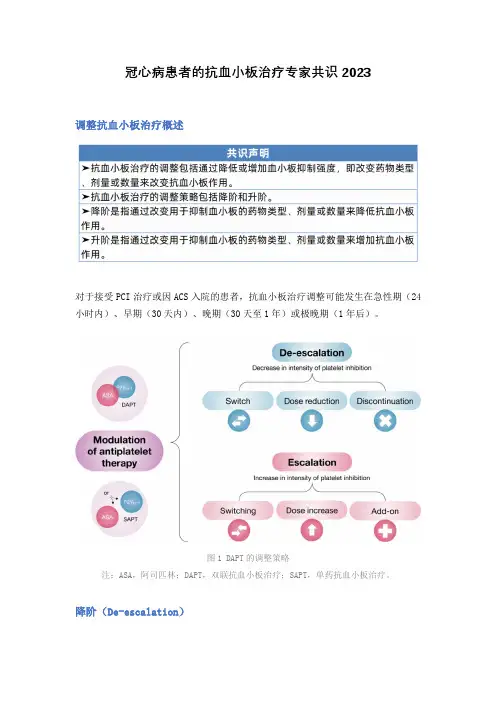

冠心病患者的抗血小板治疗专家共识2023调整抗血小板治疗概述对于接受PCI治疗或因ACS入院的患者,抗血小板治疗调整可能发生在急性期(24小时内)、早期(30天内)、晚期(30天至1年)或极晚期(1年后)。

图1 DAPT的调整策略注:ASA,阿司匹林;DAPT,双联抗血小板治疗;SAPT,单药抗血小板治疗。

降阶(De-escalation)➤当认为抗血小板治疗的出血并发症风险大于血栓并发症风险时,可采用降阶治疗以减少患者出血并发症。

➤降低出血风险可以通过更换为预期抗血小板作用相对较弱的药物、减少剂量或停用抗血小板药物(图2)。

√对于DAPT,转换药物和减少剂量通常仅限于P2Y₁₂抑制剂,尽管理论上阿司匹林也可改变。

√P2Y₁₂抑制剂单药治疗时也可进行转换药物和减少剂量。

√停药通常在DAPT的情况下进行,需要根据医生指示停药,不包括因手术、出血或患者依从性差中断治疗的停药情况。

图2 抗血小板治疗降阶策略注:ASA,阿司匹林;PRA,普拉格雷;CLO,氯吡格雷;TIC,替格瑞洛。

1.转换药物(1)相关定义➤通过转换药物降阶通常是指将强效P2Y₁₂抑制剂(如普拉格雷或替格瑞洛)更换为预期血小板抑制作用相对较弱的P2Y₁₂抑制剂(如氯吡格雷)。

这种情况最有可能发生在最初接受指南推荐DAPT方案(普拉格雷或替格瑞洛)治疗的ACS患者中。

➤可通过检查或根据临床判断来评估或预测换药降阶效果。

√指导换药降阶的检查包括血小板功能检测和基因分型。

√ACS患者DAPT换药研究包括单纯根据临床判断(“非指导”)进行换药或血小板功能检测和基因分型指导的换药。

➤转换药物的最佳时间尚无标准。

√但在非指导换药研究中,P2Y₁₂抑制剂的变化多发生在1个月时(即认为出血风险超过血栓并发症风险)。

√相反,在血小板功能检测和基因分型指导下的换药研究中,这种变化通常发生在更早的时间点,包括PCI后立即换药。

值得注意的是,在PCI围术期换药降阶与血栓相关并发症的增加有关。

抗血小板治疗中国专家共识1.阿司匹林在心脑血管疾病的一级预防:合并下述3项及以上危险因素者,建议ASA 75-100mg/d:1)男性≥50岁或女性绝经后;2)高血压(BP控制到<150/90mmHg,否则出血风险大);3)糖尿病;4)高胆固醇血症;5)肥胖(BMI≥28);6)早发心脑血管疾病家族史(男<55岁,女<65岁);7)吸烟;另外,合并CKD的高血压患者建议使用ASA。

不符合上述标准的低危人群或出血高风险人群,不建议使用ASA;30岁以下或80岁以上人群缺乏ASA一级预防获益的证据,须个体化评估。

所有患者使用ASA前应权衡获益/出血风险比。

不能耐受者,可用氯吡格雷75mg/d替代。

2.胃肠道出血高危患者服用抗血小板药物,应联合PPI或H2拮抗剂,但氯吡格雷不建议与奥美拉唑、埃索美拉唑联用。

溃疡病活动前或幽门螺杆菌阳性者,应先治愈溃疡病并根除幽门螺杆菌。

3.抗血小板药物引起的出血,输血对预后可能有害,应在个体化评估后实施。

血液动力学稳定,红细胞压积>25%或Hb>70g/L 不应输血。

目前没有逆转抗血小板药物活性的有效方法,输注新鲜血小板是唯一可行的办法。

4.缺血性卒中再发的高危患者,如无高出血风险,卒中或TIA后的第一个月内,ASA 75mg/d+氯吡格雷75mg/d优于单用ASA.5.口服抗血小板药物的患者,需行非心脏外科的手术,在评估出血—缺血、风险—获益时,仅限于冠心病的患者,不包括缺血性脑卒中。

TIA的二级预防以及抗血小板药物的一级预防。

换句话说,除冠心病患者抗血小板治疗术前需评估出血—缺血的风险外,其他情况应用抗血小板药物的,术前可直接停用,不需评估。

6.冠心病围手术期缺血、出血评估:缺血:GRACE或TIMI风险评分系统出血:CRUSADE风险评分7.心衰伴明确动脉粥样硬化疾病(如冠心病、糖尿病、缺血性卒中)的患者可用低剂量ASA或氯吡格雷。

扩张型心肌病,如无其他适应证,不抗血小板治疗。

抗血小板症(APTS)诊断与处理专家共识(2023)抗血小板症 (APTS) 诊断与处理专家共识(2023)抗血小板症 (APTS) 是一种常见的疾病,其诊断和处理对于患者的治疗和预后至关重要。

为了提供准确和一致的诊断与处理指导,以下是2023年抗血小板症诊断与处理的专家共识。

诊断标准1. 至少满足以下两项诊断标准:- 血小板计数低于正常范围。

- 排除其他引起血小板减少的病因。

2. 存在以下任一条件之一:- 出现出血症状或病史。

- 无明显出血,但骨髓活检显示巨核细胞异常。

处理原则1. 对于无明显出血症状的轻度或中度 APTS 患者,可考虑观察治疗。

2. 对于严重或伴有出血症状的 APTS 患者,需要积极干预治疗。

3. 基于患者的具体情况,可以采取以下治疗措施之一或其联合应用:- 血浆输注以提高血小板数量和功能。

- 免疫抑制疗法,如皮质类固醇治疗。

- 免疫球蛋白治疗以调节免疫反应。

- 其他针对疾病机制的药物治疗,如抗凝治疗。

- 外科手术或介入治疗,如脾切除手术。

随访及预后1. 对于已经诊断为 APTS 的患者,需要定期复查血小板计数和功能,以监测疾病进展和治疗效果。

2. 随访过程中,应密切关注患者的出血症状和相关并发症,并及时采取措施进行处理。

3. 预后取决于病情严重程度、治疗效果和患者的整体健康状况。

以上为2023年抗血小板症诊断与处理的专家共识,旨在为临床医师提供指导,确保患者能够得到及时和有效的治疗。

这一共识将随着医学研究的进展而更新,以符合最新的诊疗要求。

> 注意:本文档所涉及的内容供参考使用,并非法律依据。

具体的诊断与处理应根据患者的具体情况和医生的判断进行。

成人原发免疫性血小板减少症诊断与治疗中国专家共识(完整版)一、概述原发免疫性血小板减少症(primary immune thrombocytopenia, ITP)既往亦称特发性血小板减少性紫癜,是一种获得性自身免疫性出血性疾病,约占出血性疾病总数的1/3,成人的年发病率为5~10/10万,育龄期女性发病率高于同年龄组男性,60岁以上老年人是该病的高发群体。

临床表现以皮肤黏膜出血为主,严重者可发生内脏出血,甚至颅内出血,出血风险随年龄增长而增加。

部分患者仅有血小板减少而没有出血症状。

部分患者有明显的乏力症状[1,2,3,4]。

该病主要发病机制是由于患者对自身抗原的免疫失耐受,导致免疫介导的血小板破坏增多和免疫介导的巨核细胞产生血小板不足。

阻止血小板过度破坏和促进血小板生成是ITP现代治疗不可或缺的重要方面[1,2,3,4]。

二、诊断要点ITP的诊断是临床排除性诊断[1,2,3,4],其诊断要点如下:1.至少2次血常规检查示血小板计数减少,血细胞形态无异常。

2.脾脏一般不增大。

3.骨髓检查:巨核细胞数增多或正常、有成熟障碍。

4.须排除其他继发性血小板减少症:如自身免疫性疾病、甲状腺疾病、淋巴系统增殖性疾病、骨髓增生异常(再生障碍性贫血和骨髓增生异常综合征)、恶性血液病、慢性肝病脾功能亢进、常见变异性免疫缺陷病(CVID)以及感染等所致的继发性血小板减少,血小板消耗性减少,药物诱导的血小板减少,同种免疫性血小板减少,妊娠血小板减少,假性血小板减少以及先天性血小板减少等。

5.诊断ITP的特殊实验室检查:①血小板抗体的检测:MAIPA法和流式微球检测抗原特异性自身抗体的特异性较高,可以鉴别免疫性与非免疫性血小板减少,有助于ITP的诊断。

主要应用于下述情况:骨髓衰竭合并免疫性血小板减少;一线及二线治疗无效的ITP患者;药物性血小板减少;单克隆丙种球蛋白血症和获得性自身抗体介导的血小板无力症等罕见的复杂疾病。

稳定性冠心病口服抗血小板药物治疗中国专家共识(最全版)冠心病的抗血小板治疗理念和药物不断发展,合理应用抗血小板药物是改善冠心病患者预后的重要措施。

稳定性冠心病(stable coronary artery disease, SCAD)长期治疗目的是改善冠状动脉供血缓解缺血症状,以及在抗动脉粥样硬化治疗基础上予抗血小板治疗以减少血栓形成事件并降低死亡率[1]。

SCAD抗血小板治疗策略的变化源于对动脉粥样硬化病变过程的深入理解。

动脉粥样硬化是全身性、不断进展的过程,临床表现稳定的冠心病患者其动脉粥样硬化的发展过程存在很大差异,往往多个部位存在不同性质的动脉粥样硬化斑块(稳定和不稳定斑块),而血栓事件的发生具有不可预测性[2],SCAD患者长期抗血小板治疗至关重要。

同时,抗血小板治疗必然伴随出血风险。

因此,应基于不同个体的血栓和出血危险采用不同抗栓治疗强度。

本共识借鉴欧美指南[1,3,4]并回顾该领域研究证据,帮助临床医生进一步认识和全面评估抗血小板治疗的获益与风险,根据SCAD患者不同特点合理选择抗血小板治疗策略,更好地降低血栓事件和出血事件风险,改善患者生存率。

SCAD的定义和风险评估SCAD涵盖了除急性冠状动脉综合征(ACS)以外的冠心病病程中的各个阶段。

SCAD患者应根据危险因素、伴随疾病并借助辅助检查进行综合危险评估,在此基础上采用不同治疗策略。

预后不良的危险因素包括:糖尿病、高血压、高龄、吸烟、总胆固醇升高等。

合并慢性肾脏疾病、周围血管疾病、有症状和体征的心力衰竭、心肌梗死病史、冠状动脉复杂病变、近期发生心绞痛或加重以及心绞痛严重程度等均是评估SCAD患者危险程度的重要因素。

此外,还可结合患者特点有选择性地采用左心室功能评价、负荷超声心动图和冠状动脉造影等检查进一步评估缺血风险。

SCAD 患者如伴左心室功能减低[左心室射血分数(LVEF)<50%],负荷超声心动图显示多个节段室壁运动异常(左心室17节段中≥3个节段),冠状动脉造影发现左主干病变以及3支血管近端病变等,均提示预后不良。

抗血小板治疗中国专家共识(一、二、三)

一、前言

中华医学会心血管病学分会和中华心血管病杂志编辑委员会根据近年来抗血小

板治疗药物相关临床试验结果,综合美国心脏病学学会基金会(ACCF)/美同心脏协会(AHA)、欧洲心脏病学学会(ESC)、心血管造影和介入治疗学会(SCAI)、欧洲卒中组织等权威机构发布的最新指南,中华医学会心血管病学分会、中华医学会神经科

分会等国内学术机构发布的指南和我国心脑血管疾病防治的现状,组织相关专家撰

写了本共识,以推进我国抗血小板治疗的规范化。

共识制定过程:(1)全面复习各类心脑血管疾病涉及抗血小板治疗的临床研究证据;(2)综合评估心脑血管疾病患者抗血小板治疗临床研究证据,并考虑中国患者的临床特征;(3)讨论现有各类心脑血管疾病治疗指南中涉及抗血小板治疗内容;(4)综合评估证据。

二、抗血小板药物种类及药理作用

动脉粥样硬化血栓形成是影响心、脑血管和外周动脉的全身系统性疾病。

血小

板在动脉粥样硬化血栓形成和发展中起着重要作用,常用抗血小板药物有以下几种。

1.血栓素A2(TXA2)抑制剂:阿司匹林或乙酰水杨酸是临床上广泛应用的皿栓

素抑制剂,40年前发现其抑制血小板的作用,是目前抗血小板治疗的基本药物。

阿

司匹林通过对环氧酶(COX)-1的作用直接抑制TXA2合成,抑制血小板黏附聚集活性。

阿司旺林其他作用包括介导血小板抑制的嗜中性一氧化氮/环磷酸鸟苷以及参

与各种凝血级联反应和纤溶过程[1-2]。

阿司匹林口服后吸收迅速、完全,服用后1 h 达峰值血药浓度。

在胃内开始吸收,在小肠上段吸收大部分。

阿司匹林以结合代谢

物和游离水杨酸从肾脏排泄。

嚼服阿司匹林,起效快.

2.二磷酸腺苷(ADP)P2Y12受体拮抗剂:ADP存在于血小板内的高密度颗粒中,与止血及血栓形成有关、血小板ADP受体调控ADP浓度,人类血小板有3种不同ADP

受体:P2Y1、P2Y12和P2X1受体。

其中P2Y12受体在血小板活化中最重要。

P2Y12受体拮抗剂通过抑制P2Y12受体,干扰ADP介导的血小板活化[3]。

P2Y12受体拈抗剂有噻吩吡啶类和非噻吩吡啶类药物。

噻吩吡啶类药物:噻氯匹定和氯吡格雷均是前体药物,需肝脏细胞色素P450酶代谢形成活性代谢物,与P2Y12受体不可逆结合。

噻氯匹定虽有较强抗血小板作用,

但起效慢且有皮疹、门细胞减低等不良反应[4]其后研发出的氯吡格雷具有抗血栓强

和快速起效的特性,氯吡格雷在ST段抬高型心肌梗死(STEMI)、不稳定性心绞痛(UA)/非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)及经皮冠状动脉介入(PCI)治疗的患者中广泛应用,但由于受肝脏代谢酶基因多态性影响,部分患者氯毗格雷标准剂量无法获得

满意疗效[5-7]。

普拉格雷也是噻吩吡啶类前体药物,需在肝脏代谢转变为活性产物

发挥抗血小板效应,普拉格雷抗血小板效应强于也快于氯吡格雷,但其出血风险高

于氯吡格雷[8]。

非噻吩吡啶类药物:为新研发的P2Y12受体拮抗剂。

替格瑞洛是环戊基五氮杂茚,它对P2Y12受体的抑制作用是可逆的,由于它独特的药效和药代动力学特性,

与氯吡格雷相比,它可提供更快和更完全的抗血小板作用[9],抗血小板疗效强于氯吡格雷,但出血风险略有升高,还有其他不良反应,如呼吸闲难、室性心律失常等[10].

3.血小板糖蛋白(GP)Ⅱh/Ⅲa受体拈抗剂:血小板GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂可提供最强的抗血小板作用.阿昔单抗是与血小板GPⅡb/Ⅲa受体非特异性结合的嵌合单克隆抗体,最先用于临床。

但鉴于阿昔单抗对血小板CPⅡb/Ⅲa受体的免疫原性、不可逆性和非特异性等不足,陆续研发出一些小分子类新型血小板CPⅡb/Ⅲa受体拈抗剂,包括环七肽的依替巴肽,以及非肽类拮抗剂药物替罗非班和拉米非班[11]。

4.其他抗血小板药物:蛋白酶激活受体(protease—activated receptors,PAR)一1拮。