古代中国经济结构和特点(一轮复习)

- 格式:ppt

- 大小:5.08 MB

- 文档页数:15

单元过关测试(六) 古代中国经济的基本结构与特点(时间:40分钟分值:85分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分)1.据历史记载,汉代的大地产有些是自己经营的田庄,这往往是集农、林、牧、渔、园艺、手工业为一体的生产组织,但更多的大地产是分配给佃农耕种的,地主只向农民收取地租,而不是组织生产,地租率一般为产量的一半。

由此可见,汉代的大地产的存在( ) A.缓解了土地兼并问题B.突出体现了自然经济特色C.冲击了重农抑商政策D.助推了自耕农阶层的分化B[材料“集农、林、牧、渔、园艺、手工业为一体”说明田庄以传统的农耕经济为主,根据材料“更多的大地产是分配给佃农耕种的”可知庄园经济属于租佃关系,其特点是自给自足,故选B项;田庄经济是土地兼并发展严重的结果,排除A项;大地产不会冲击重农抑商政策,排除C项;D项与材料表述没有直接逻辑关系,排除。

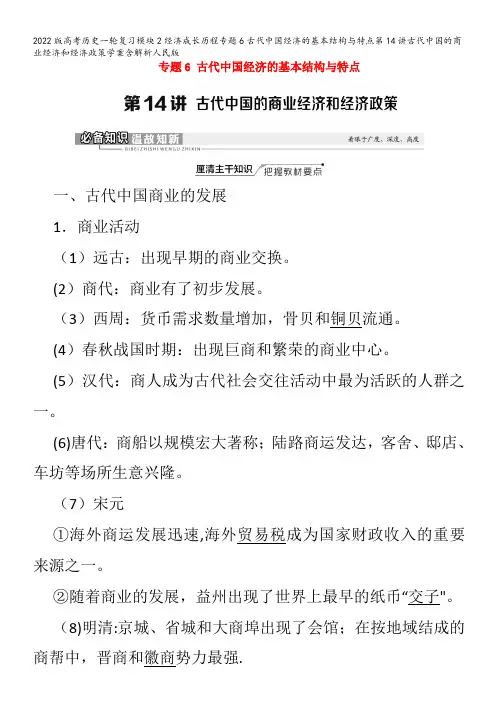

]2.下表是目前东汉“牛耕图”画像石出土地点分布情况。

据表格可知东汉时期( )B.政府推行重农抑商的政策C.出现结构完备的曲辕犁D.统治者重视开发江南地区A[根据表格可知,大部分牛耕图出现在北方,由此可知,北方牛耕使用比较普遍,故选A项;表格中只有牛耕图,体现的是农业耕作工具,没有体现政府政策,排除B项;唐代出现曲辕犁,而题干时间为东汉,排除C项;牛耕图主要在北方地区出现,可见北方农业发展水平高,排除D项。

]3.(2020·潍坊高三期末)中唐以后,“总计天下方镇凡四十八道,其河东、镇冀、魏博、X阳、淄青等十五道,不申户口。

”迫使政府“以江淮为国命”“每岁赋入倚办止于江南八道”。

这表明( )A.北方长期战乱不断B.北民南迁进程加快C.南方经济地位提高D.赋税制度发生变化C[由材料“每岁赋入倚办止于江南八道”可知,政府财政收入主要依靠南方,从而说明南方经济地位提高,故选C项;“河东、镇冀、魏博、X阳、淄青等十五道,不申户口”说明北方藩镇地方割据势力强大,但未涉及北方战乱,排除A项;材料强调的是政府财政收入依靠南方,B、D两项在材料中均未体现,排除。

专题6 古代中国经济的基本结构与特点一、古代中国商业的发展1.商业活动(1)远古:出现早期的商业交换。

(2)商代:商业有了初步发展。

(3)西周:货币需求数量增加,骨贝和铜贝流通。

(4)春秋战国时期:出现巨商和繁荣的商业中心。

(5)汉代:商人成为古代社会交往活动中最为活跃的人群之一。

(6)唐代:商船以规模宏大著称;陆路商运发达,客舍、邸店、车坊等场所生意兴隆。

(7)宋元①海外商运发展迅速,海外贸易税成为国家财政收入的重要来源之一。

②随着商业的发展,益州出现了世界上最早的纸币“交子"。

(8)明清:京城、省城和大商埠出现了会馆;在按地域结成的商帮中,晋商和徽商势力最强.2.“市"的发展(1)秦代:以法律规定商品买卖必须明码标价。

(2)汉代:集中贸易的“市”有专门的管理机构。

(3)南北朝:在一些地点自然形成民间集市——“草市"。

政府对“草市"实行行政管理.(4)唐代:“草市"演进为相对集中的地方商业中心;“夜市"比较繁荣。

(5)宋代:“市”突破了空间和时间上的限制;商业活动不再受到官吏的直接监管;“草市”已具有比较完备的饮食服务设施。

(6)明清:都市中的商业区已相当繁华。

“市”“草市"“夜市”“晓市”(1)“市":城市中集中贸易的地点或场所,有时间和场所的限制,政府直接监管,宋代以后有所改变.(2)“草市":指在农村交通便利的地点自然形成的民间集市,打破了地域限制。

(3)“夜市":指城市中的“市”在时间上继续延长到夜间贸易,打破了时间的限制。

(4)“晓市”:也称早市,是拂晓前进行交易的市场,也打破了时间的限制。

3.商业城市(1)战国时期:有的城市已出现称作“市井"的商业区。

(2)汉代:以繁荣的“市”为重要标志的全国性的商业中心已经形成。

(3)唐代①长安、洛阳的商业最为繁荣;扬州曾经“雄富冠天下"。

课题18 古代中国的农业一、耕作方式1.刀耕火种:原始社会阶段,由于生产力水平低下,人们用“火耕”手段拓荒营田,进行最基本的种植经营。

2.铁犁牛耕:(1)春秋战国时期,农业发达地区已经采用牛耕技术和铁制工具,铁犁牛耕传统耕作方式形成。

(2)汉代牛耕逐渐普及全国,铁制农具的数量大大超过前代,出现耧车、大镰等工具。

东汉时出现一牛挽犁,取代之前的耦犁。

(3)唐代出现曲辕犁,传统犁基本定型。

精耕细作精耕细作是中国古代农业的生产模式,指的是在一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和技术,进行细致的土地耕作,最大限度地提高单位面积产量。

精耕细作萌芽于夏商周时期,战国、秦汉、魏晋南北朝时期是形成期,隋唐宋辽金元时期是精耕细作的扩展期,明清是深入发展期。

二、土地制度1.演变过程:商周井田制——战国商鞅变法确定土地私有制——北魏到唐前期推行均田制。

2.土地兼并:(1)根源:封建土地私有制。

(2)表现:“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”。

(3)危害:造成地权和劳动者分离,导致小农破产,社会动荡不安;导致国家赋税收入减少。

对土地兼并问题的理解认识三、赋税徭役1.赋税:(1)表现:主要是田亩税、人头税。

另有杂税、附加税和临时性征收。

(2)影响:专制王朝财政收入的主要来源,农民的沉重负担。

2.徭役:(1)表现:古代王朝强制民众承担的沉重无偿劳动。

(2)影响:导致大批劳动者长期离开土地,破坏正常的经济生活秩序,引发社会动乱。

两税法两税法:780年唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法,每户按资产交户税,按土地交地税,一年分夏季和秋季两次纳税。

它的实行改变了战国以来以人丁为主的征税标准,国家对农民的人身控制松弛了。

既扩大了税源,保证了国家的财政收入,也相对减轻了农民的负担,但土地兼并不再受到限制。

四、水利兴修1.战国:李冰主持修建的都江堰和X国主持修建的X国渠。

2.两汉:关中“井渠”;王景成功治理黄河。

3.隋唐至明清:灌溉工具不断革新,陆续出现立井水车、高转筒车、水转翻车以及风力水车等。

第23讲古代商业的发展目标定位·明考向明确考向把握主线课程标准概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点本讲主要讲述了古代中国商业发展的概况。

古代商业总趋势是不断发展,但比较缓慢,长期实行的经济政策在促进经济发展的同时,也不利于中国的社会转型。

古代中国商业发展水平较高,与农业、手工业的发展紧密相连,前期有利于商品经济的发展和封建经济的繁荣考纲要求商业的发展主干梳理·理思路基础排查理一理一、重农抑商下的古代商业1.商朝:商朝人以善于经商著称,后世将从事商业活动的人称为“商人”。

2.春秋战国:官府控制商业的局面被打破,各地出现许多商品市场和大商人,商人社会地位提高。

3.秦汉:商人经商受时间、地点的限制,商业发展艰难,商业总体水平不高。

4.隋唐:都市商业和农村集市贸易得到发展;柜坊和飞钱相继问世。

5.宋朝:商业环境宽松,商品种类增加,出现纸币“交子”,商税收入成为政府的重要财源,商业空前繁荣。

6.元朝:交通发达,大都成为国际性的商业大都会。

7.明清(1)城镇商业繁荣,农副产品大量进入市场成为商品。

(2)区域间长途贩运贸易发展较快,货币的作用加大。

(3)出现了地域性的商人群体,实力最强的是徽商和晋商。

二、市的变迁和城市的发展1.市的变迁(1)重要大城市:古代的长安、某某、某某、临安、大都等大城市,既是不同时期的政治中心、军事重镇,也是著名的商业中心。

(2)新兴大城市①原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等。

②表现:某某、某某等南方城市逐渐繁荣,出现“扬一益二”的说法。

三、官府控制下的对外贸易1.概况(1)西汉:由于开通陆、海两条丝绸之路,中外贸易逐渐发展起来。

(2)唐朝:某某成为重要的外贸港口,政府设市舶使专门管理外贸。

(3)两宋:同亚非许多国家进行贸易,海外贸易税收成为南宋国库重要财源。

(4)元朝:某某成为当时世界第一大港。

(5)明清:清代实行海禁和“闭关锁国”政策,只特许某某“十三行”统一经营对外贸易。

中国古代经济结构和特点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述中国古代经济结构和特点的研究是了解中国古代社会发展的重要途径之一。

中国古代经济结构不同于现代工业社会的经济模式,主要是以农业经济为主体,辅以手工业经济、商业经济和货币经济。

这种经济模式在中国古代社会存在了几千年之久,对中国历史和文化的形成产生了深远的影响。

中国古代农业经济是整个经济结构的基础和支撑。

古代的农民是中国社会的主要劳动力,农业生产是古代经济的重要组成部分。

农业经济在古代社会扮演着至关重要的角色,不仅为人们提供了丰富的粮食和农产品,还是国家赖以维持的经济支柱。

除了农业经济外,手工业经济是古代经济的另一个重要组成部分。

手工业经济主要包括纺织业、陶瓷业、铁器制造业等。

在古代社会中,手工业经济起到了补充农业经济的作用,为社会提供了各种生产和生活所需的产品。

商业经济在古代中国经济结构中也占有一席之地。

商业经济主要包括城市市场、商品交换和商业运输等活动。

这些商业活动推动了商品流通和交换,促进了经济的发展。

古代中国的经济发展还伴随着货币经济的兴起。

货币经济的出现使交换更加便利,促进了商品流通的活跃。

古代的货币形式主要是铜钱,起到了媒介交换和价值尺度的作用。

总体来说,古代中国的经济结构以农业经济为主体,辅以手工业经济、商业经济和货币经济。

农业经济在中国古代社会中占据了重要地位,决定着经济发展的方向和速度。

农业经济的主导地位也导致了封建经济的形成,农民处于社会等级制度的最底层。

同时,古代中国的经济结构和特点也受到了政治、文化和地理等多种因素的影响。

对于现代经济的启示,我们可以从古代中国经济发展的历史中学习到很多。

古代中国经济的发展依靠农业经济为基础,这给我们提供了重要的启示,即农业和农民的地位在国家经济发展中十分重要。

此外,古代中国经济发展的经验也告诉我们要注重平衡发展,协调各个产业的发展,避免产业过度集中导致的问题。

展望未来,我们可以结合古代中国经济的经验教训,积极推动经济发展的创新,注重农业的现代化发展,促进农村地区的经济繁荣。

专题综合测验(六)一、选择题1.(2019·江西南昌高二期末)西周时期,“孝道"观念的核心是崇拜祖先,行孝的主要形式是祭祀;春秋时期,“孝"的对象主要是父母,行孝的主要形式是“养”和“敬”。

这一变化反映了春秋时期()A.个体家庭作用的提升B.血缘观念的淡化C.儒家思想地位的提高D.君主专制的建立答案A解析由材料可知,孝的对象由祖先变为父母,说明春秋时期更注重个体家庭的和谐,故A项正确。

无论是祖先崇拜,还是敬养父母,都是建立在血缘关系的基础上的,排除B项;材料中没有体现出儒家思想的地位,故C项错误;君主专制是秦朝建立的,故D项错误。

2.(2019·浙江杭州高二期末)将史事定位在特定时间和空间的框架下是历史认识的基点。

战国时期,咸阳所在地区农业发达的因素有()A.采用铁犁牛耕等农业生产技术B.王景治理黄河以解除水患C.秦国李冰主持修建了都江堰D.关中农民创造“井渠”法灌溉农田答案A解析战国时期的咸阳即秦国所在地,结合所学可知,战国时期秦国已推广铁犁牛耕技术,故选A项.王景治理黄河是东汉时期,排除B项;都江堰在四川一带,排除C项;西汉时期关中农民创造“井渠”法灌溉农田,排除D项。

3.(2020·福建三明一中返校考)唐代敦煌户籍残卷记载:公元700年,户主张玄均34岁为丁男,户内另有丁男1人,寡1人,合应授田230亩,而其实际授田为75亩;721年,董思切一户应授田131亩,而实授田为28亩。

这反映了唐代() A.均田制已遭到破坏B.分配土地严重不均C.官吏的腐败贪污D.各地的经济不平衡答案A解析根据材料“应授田230亩,而其实际授田为75亩”“应授田131亩,而实授田为28亩”并结合所学知识可知,这反映了唐代均田制名不副实,已遭到破坏,故A项正确。

材料反映的是均田制的问题,不能说明分配土地严重不均,故B项错误;C、D 两项材料未体现,排除。

4.(2019·江西南昌高二期末)西汉后期贡禹、东汉张林都曾主张废止钱币,国家租税皆征布帛及谷。

第24讲古代的经济政策1.土地制度(1)商周的井田制①夏、商、西周时期,一切土地属于国家,是奴隶社会的土地国有制。

②受封者世代享用,但不得,并向国王交纳贡赋。

(2)春秋战国时期封建土地私有制的确立①井田制的瓦解:由于生产力的发展,出现大量,土地转让关系进一步发展。

②税制改革:公元前594年,鲁国首先规定:不论公田、私田,都要,实际上承认了土地私有的合法性。

③法律确认:秦国的商鞅变法,废除井田制,以法律形式确立了。

(3)土地兼并问题①出现原因:在封建土地私有制下,地主依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,造成了社会的两极分化。

②抑制兼并:北魏到唐朝前期,政府实行。

明朝政府按照人丁和田亩的多寡收取赋税。

【构图解史】中国古代封建社会的土地兼并问题2.重农抑商政策(1)原因:商周及之后出现了商业与农业争夺、影响农业生产甚至危及政权统治等问题。

(2)目的:封建统治者以此保护农业生产和小农经济,以确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。

(3)表现①战国:商鞅变法时首倡“”,提出农本商末。

②西汉:实行货币官铸、、官营贩运、物价管理,以及向工商业者加重征税等经济政策。

【教材补遗】“盐铁官营”政策“盐铁官营”政策是中国封建社会政府为打击富商大贾、增加财政收入而实行的对盐和铁的垄断经营政策。

始于春秋战国时期,汉武帝时加强,此后历朝历代都不同程度地加强了盐铁专卖制度。

③明清时期:明太祖强调“厚本抑末”;清雍正帝强调“”。

(4)影响:破坏了工商业的正当经营,以致影响到的发展。

【史论拓展】古代中国重农抑商政策的表现(1)统治者反复强调农业为本、工商业为末,形成轻视商人的主流价值取向。

(2)在土地问题上,采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础。

(3)强化户籍管理,限制人口流动。

(4)多方面限制商人和商业活动,通过国家立法、征收重税、国家垄断经营等方式打击商人。

3.“海禁”与“闭关锁国”政策原因表现影响明朝“海禁”明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结,危及统治人民不得擅自出海与外国,对外贸易只能在官方主持下进行(1)妨碍了海外市场的开拓,阻碍了的滋长清代“闭关锁国”对付东南沿海的抗清斗争厉行,禁止官民私自出海(2)使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界潮流【易错提醒】“海禁”与“闭关锁国”的区别(1)“海禁”是指明清时期严厉禁止私人出海贸易,海外贸易必须在官方的主持下进行,即所谓“朝贡贸易”。

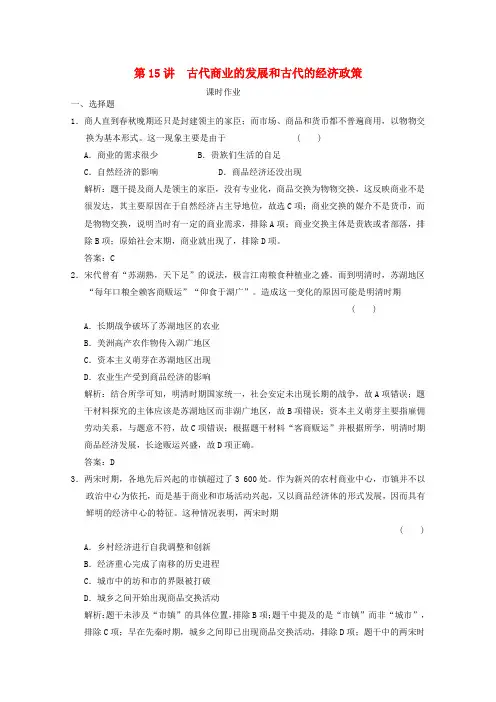

第15讲古代商业的发展和古代的经济政策课时作业一、选择题1.商人直到春秋晚期还只是封建领主的家臣;而市场、商品和货币都不普遍商用,以物物交换为基本形式。

这一现象主要是由于 ( )A.商业的需求很少 B.贵族们生活的自足C.自然经济的影响D.商品经济还没出现解析:题干提及商人是领主的家臣,没有专业化,商品交换为物物交换,这反映商业不是很发达,其主要原因在于自然经济占主导地位,故选C项;商业交换的媒介不是货币,而是物物交换,说明当时有一定的商业需求,排除A项;商业交换主体是贵族或者部落,排除B项;原始社会末期,商业就出现了,排除D项。

答案:C2.宋代曾有“苏湖熟,天下足”的说法,极言江南粮食种植业之盛。

而到明清时,苏湖地区“每年口粮全赖客商贩运”“仰食于湖广”。

造成这一变化的原因可能是明清时期( ) A.长期战争破坏了苏湖地区的农业B.美洲高产农作物传入湖广地区C.资本主义萌芽在苏湖地区出现D.农业生产受到商品经济的影响解析:结合所学可知,明清时期国家统一,社会安定未出现长期的战争,故A项错误;题干材料探究的主体应该是苏湖地区而非湖广地区,故B项错误;资本主义萌芽主要指雇佣劳动关系,与题意不符,故C项错误;根据题干材料“客商贩运”并根据所学,明清时期商品经济发展,长途贩运兴盛,故D项正确。

答案:D3.两宋时期,各地先后兴起的市镇超过了3 600处。

作为新兴的农村商业中心,市镇并不以政治中心为依托,而是基于商业和市场活动兴起,又以商品经济体的形式发展,因而具有鲜明的经济中心的特征。

这种情况表明,两宋时期( ) A.乡村经济进行自我调整和创新B.经济重心完成了南移的历史进程C.城市中的坊和市的界限被打破D.城乡之间开始出现商品交换活动解析:题干未涉及“市镇”的具体位置,排除B项;题干中提及的是“市镇”而非“城市”,排除C项;早在先秦时期,城乡之间即已出现商品交换活动,排除D项;题干中的两宋时期,农村商业中心大量涌现的现象表明两宋时期农产品商品化程度不断提高,这体现了乡村经济的自我调整和创新,故A项正确。

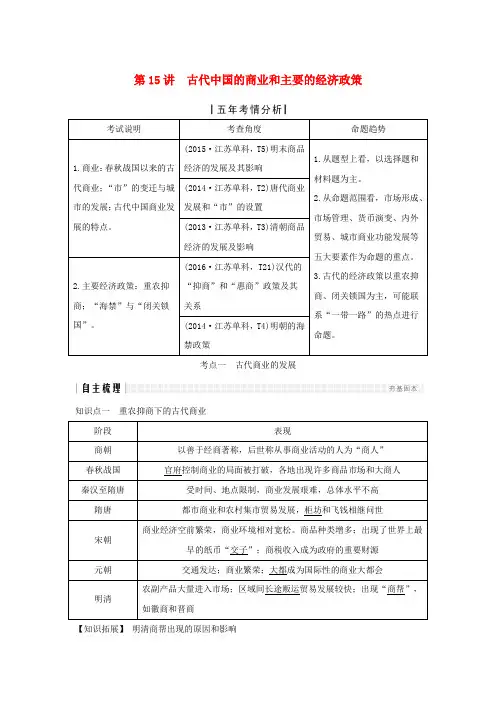

第15讲 古代中国的商业和主要的经济政策考点一 古代商业的发展知识点一 重农抑商下的古代商业【知识拓展】 明清商帮出现的原因和影响(1)原因:商品经济的发展;传统重土亲乡观念的影响;商人借助群体的力量维护商业利益和自身安全。

(2)影响:促进商品经济发展,有利于各地经济文化交流。

知识点二 市的变迁和城市的发展 1.市的变迁【易错提醒】 古代“市”的基本形态(1)“市”是指城市中集中贸易的地点或场所,前期有时间和地域上的限制,同时受到官府的直接监管,这种情况到宋朝时发生改变。

(2)“草市”主要是指在农村交通便利的地方自然形成的民间集市,打破了“市”的地域限制。

2.城市的发展(1)原因⎩⎪⎨⎪⎧①传统政治中心、军事重镇发展成为商业中心。

②丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等, 催生一批新兴城市等。

(2)表现⎩⎪⎨⎪⎧①北方:长安、洛阳、开封、临安、大都等既是政治中心、军事重镇,也是著名的商业中心。

②南方:扬州、成都等城市逐渐繁荣,出现“扬一益二”的说法。

知识点三 官府控制下的对外贸易 1.表现(1)西汉:由于开通陆海丝绸之路,中外贸易逐渐发展。

(2)唐朝:广州成为重要外贸港口,政府设市舶使专门管理。

(3)两宋⎩⎪⎨⎪⎧①中国同东南亚、南亚、阿拉伯半岛以及非洲国家进行贸易。

②海外贸易税收成为南宋国库重要财源。

(4)元朝:泉州是重要的对外贸易港口,被誉为当时世界第一大港。

(5)明清:统治者推行海禁和“闭关锁国”政策,中外贸易萎缩。

2.特点(1)以朝贡贸易为主。

(2)以宣扬国威、加强与海外各国的联系、满足统治者对异域珍宝特产的需求为目的。

【图示记忆】 古代城市的发展演变考法1 古代商业发展的变化及特点[史料研读]史料一 皇城之南,东西十坊,南北九坊;皇城之东、西各十二坊,两市居四坊之地;凡一百一十坊。

凡市,以日中击鼓三百声而众以会,日入前七刻,击钲三百声而众以散。

——摘自《唐六典》史料二 潘楼东去十字街,谓之土市子,又谓之竹竿市。

第13讲古代中国的商业经济和经济政策知能提升课Ⅰ“富商大贾周流天下”——古代中国的商业经济授课提示:对应学生用书第118页一、古代中国商业的发展春秋战国出现繁荣的商业中心汉代商运活跃唐代商船中有所谓“俞大娘航船”宋元海外商运发展迅速,中国商品远销到东亚、南亚、西亚以及东欧、北非等地区明清①在京城、省城和大商埠出现了会馆②会馆的出现,与按地域结成的商帮有关,晋商和徽商的势力最大秦代对“市”进行严格管理汉代进行集中贸易的“市”有专门的管理机构南北朝“草市”出现,政府设“草市尉”实行行政管理唐朝乡村集市“草市”逐渐演进为相对集中的地方商业中心;“夜市”比较繁荣宋朝“市”突破了空间和时间上的限制,商业活动不再受到官吏的直接监管明清都市中的商业区已经相当繁华战国时期城市已经出现称作“市井”的商业区汉代以繁荣的“市”为重要标志的全国性的商业中心已经形成唐代除长安、洛阳的商业最为繁荣外,扬州、杭州、湖州也是商业发达的都会宋代都市商业繁盛清代苏州、盛泽镇非常繁荣,还有汉口镇、佛山镇等1.货币的发展(1)原始社会末期到夏:天然贝壳。

货币是商品交换的产物,产生于原始社会末期。

最早的货币是实物货币,五谷、布帛、农具、陶器、海贝等充当过货币。

贝类坚固耐磨、便于携带和计数,因而流通最广。

(2)商周:出现骨贝、铜贝等人造币。

随着商品交换的频繁,货币需求量增大,自然海贝无法满足需求。

在商代晚期,出现青铜仿贝(我国最早的金属铸币)。

铜币的出现,标志着自然货币向人工货币转变。

(3)春秋战国:诸侯各自造币,以青铜为主,也有黄金和白银。

春秋战国时期,由于诸侯割据,货币形状很多,如铲币(赵)、刀币(齐)、环钱(秦)、蚁鼻钱(楚)等。

(4)秦到唐:统一币制。

圆形方孔式的“秦半两”通行天下,汉代铸“五铢钱”(通行七百多年),唐高祖铸“开元通宝”(之后货币的范式)。

秦始皇统一中国后,“以秦币同天下之币”,圆形方孔的半两铜钱在全国的通行(大宗交易用黄金),结束了货币形状各异、重量悬殊的杂乱状态。

6-13 古代商业的发展和经济政策一、选择题(每小题5分,共60分)1.(2019·清华大学高三学生标准学术能力诊断测试)据宋代《东京梦华录》记载,商业性的行会称为“行”“团”或“铺”。

政府要求“诸行百户,衣装各有本色,不敢越外”,因此“街市行人便认得是何色目”。

宋代诸行会所穿衣着反映了( )A.重农抑商政策有松动B.政府对商业管理较严C.坊市制度已不复存在D.商品经济空前地繁荣解析:据材料“商业性的行会称为‘行’‘团’或‘铺’。

政府要求‘诸行百户,衣装各有本色,不敢越外’,因此‘街市行人便认得是何色目’”可以得出宋代诸行会所穿衣着反映了政府对商业管理较严,B项正确。

答案:B2.(2018·某某中原名校高考预测金卷)《元史》记载,1278年诏谕某某行省:“诸蕃国列居东南岛屿者,皆有慕义之心,可因蕃舶诸人宣布朕意,诚能来朝,朕将宠礼之,其往来互市,各从所欲。

”由材料能够直接得出( )A.元朝时期对外贸易十分兴盛B.周边各国非常崇尚中华文明C.东南沿海成为元朝重要财源地D.当时政府积极鼓励对外贸易解析:据材料“诚能来朝,朕将宠礼之,其往来互市,各从所欲”可知,元朝皇帝为外来贸易提供条件,D项正确。

答案:D3.(2019·某某永州一模)受传统观念的影响,明朝商人虽然也遵循商品经济操作层面的规律,但并不完全以追逐最高利润为其终极目的。

他们也以读书做官、富贵双赢为人生终极目标。

这说明明朝( )A.商品经济的发展影响商人的价值取向B.传统观念对商品经济发展有负面作用C.科举制度阻碍了资本主义萌芽的发展D.政治权力对商品经济发展有压制作用解析:据材料“受传统观念的影响,明朝商人并不完全以追逐最高利润为其终极目的。

他们也以读书做官、富贵双赢为人生终极目标”可知,传统观念对明朝商品经济发展构成冲击,B项正确。

答案:B4.(2019·某某某某高三8月摸底调研)明正德年间《姑苏志》记载,该府市镇达73个之多,以某某府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇15里,西至震泽镇30里,南至南浔镇50里。

古代中国经济的基本结构与特点人民版专题线索横向链接互相转化,很少投资于手工业例1 古代农业——农业是古代中国最基本的经济形式谢灵运在其《山居赋》中说:“春秋有待,朝夕须资。

既耕以饭,亦桑贸衣。

艺菜当肴,采药救颓。

”这说明他的田庄( )A .主要从事商品生产B .生产分工明确,交换频繁C .属于自给自足的自然经济D .主要从事手工业生产答案 C解析 “既耕以饭,亦桑贸衣”说明耕作、种桑是用来满足生活的需要,因此反映的是自给自足的自然经济。

例2 古代手工业——手工业在古代经济中占有重要地位在我国“四大名锦”中,蜀锦历史最悠久,古人形容蜀锦“其价如金”。

但蜀锦制作的某些工艺在我国古代就已失传。

这些工艺在我国古代失传的原因最有可能是 ( )A .利润小,学习这些工艺的人少B .原材料供应出现匮乏的局面C .工艺难度大,学艺周期长D .“工官”制度造成的不利影响答案 D解析 A 项所述“利润小”与材料中的蜀锦“其价如金”相矛盾,予以排除;我国南方适合种桑养蚕,丝原料丰富,故B 项所述不符合实际情况;C 项所述并不是该工艺在我国古代失传的原因;D 项所述的“工官”制度,即官营手工业制度,在这种制度下,制作工艺技术由官府掌握,其传承具有封闭性的特点,在民间得不到推广,故容易失传。

由此可知D 项正确。

例3古代经济政策——海禁政策下的对外贸易“私通外夷,已有禁例。

近岁官员军民不知遵守,往往私造海舟,假朝廷斡办为名,擅自下番,扰害外夷,或诱引为寇……尔宜申明前禁,榜谕缘海军民,有犯者许诸人首告,得实者给犯人家赀之半。

”(《明宣宗实录》)下列对此理解不正确的是( ) A.明朝前期私人海外贸易已有一定规模B.海禁政策根源于私人海外贸易的兴盛C.明朝对私人海外贸易告发者予以重赏D.海外贸易的丰厚回报使官民铤而走险答案 B解析由题干材料“官员军民”“假朝廷斡办为名”“擅自下番”可知A项所述正确;由材料体现的如有人违禁出海,告发得实者可获得“犯人家赀之半”可知C项正确;由“私通外夷,已有禁例”和明代私人海外贸易的发展情况可推断出D项正确;B项在材料中没有体现且叙述错误,故应选B项。

古代中国经济的基本结构与特点

古代中国的经济基本结构可以分为农业经济和手工业经济两个部分。

古代中国的手工业经济与农业经济相辅相成,起到了农业经济的补充作用。

古代中国手工业主要包括纺织业、制陶业、铁器业等。

纺织业是古代中国手工业的重要组成部分,最早以家庭手工纺纱织布为主,后来逐渐形成专业化的手工织布业。

制陶业则是以瓷器制作为主,瓷器成为中国独特的工艺品,出口到世界各地。

古代中国铁器业的发展也非常重要,铁器制造技术的进步促进了农业工具和武器的提高,推动了古代中国经济的发展。

首先是以农业为主导,农业经济是古代中国经济的基础。

农业生产需要耕地、劳动力和天候等要素,因此,农业经济的发展不仅受制于人力资源和自然环境的限制,还受到政治、社会等因素的影响。

其次是地租制度对经济的影响。

地租制度的存在使得地主阶级掌握了大量的土地资源和经济财富,并形成了封建社会的经济结构。

地租的征收使农民负担沉重,为地主和贵族阶级积累了大量的财富。

总的来说,古代中国经济的基本结构是以农业经济为主体,手工业和商业为辅助,官僚经济对整个经济起到了重要作用。

这样的经济结构不仅反映了当时社会制度的特点,也为后来中国经济的发展奠定了基础。

1.中国古代官营手工业代表生产技艺最高水平的主要原因是( )A. 统治者的重视B. 中央集权的作用C. 工匠积极性高D. 市场需求2.宋朝规定: “应典、卖、倚当物业, 先问房亲, 房亲不要, 次问四邻, 四邻不要, 他人并得交易。

房亲着价不尽, 亦任就得价高处交易。

”(《宋刑统》卷13)这说明宋朝( )A. 田业买卖还会受到家族宗族势力的干预B. 执行“不抑兼并”的土地政策C. 买方完全可以根据个人自由意志买田业D. 朝廷对民间土地买卖管理较弱3.北魏与唐前期实行均田制的主要目的是( )A. 发展小农经济, 抑制土地兼并B. 实行土地国有, 促进经济恢复C. 打击地主势力, 促进生产发展D. 改革基层行政, 加强中央集权4.康熙皇帝任命曹雪芹的祖父曹寅主持江宁织造局的生产。

根据当时的制度, 该局产品( )A. 全部投放市场, 收入归皇室B. 全部供皇室使用, 不投放市场C. 部分用于纳税, 部分投放市场D. 部分供皇室使用, 部分投放市场5.《通典·田制》对授永业田规定如下: “其永业田, 亲王百顷, 职事官正一品六十顷, 郡王及职事官从一品各五十顷, 国公若职事官正二品各四十顷……石骑尉、武骑尉各六十亩”“丁男给永业田二十亩”。

这反映出唐朝的均田制( )A. 助长了土地兼并的风气B. 是一种地主土地私有制C. 维护了农民的根本利益D. 对特权阶层存在两面性6.有学者认为, 18世纪中后期的西方“选择了海洋”, 中国“选择了陆地”。

“选择了陆地”是指中国( )A. 忽视海防的重要性B. 放弃了重农抑商政策C. 加强发展陆路交通D. 奉行闭关锁国政策7.下列材料不能体现中国古代重农抑商主张的是( )A. “戮力本业, 耕织致粟帛多者, 复其身。

事末利及怠而贫者, 举以为收孥(官奴)。

”B. “商不得通有无以利农, 则农病;农不得力本穑以资商, 则商病。

”C. “凡士工商贾, 皆赖食于农, 以故农为天下之本务, 而工贾皆其末也。

第单元古代中国经济的基本结构与特点第一讲古代中国经济的形成与发展古代中国经济的形成可以追溯到新石器时代,当时黄河流域出现了农业生产和手工业生产。

春秋战国时期,中国经济得到了进一步发展,商业活动、货币交易、铁器制造等成为普遍现象。

随着汉朝的统一,中国经济得到了巨大的发展。

唐朝时期,中国经济进入了鼎盛期。

第二讲古代中国经济的基本结构古代中国经济的基本结构包括农业经济、手工业经济、商业经济。

农业经济古代中国的农业生产主要集中在黄河流域、长江流域和珠江流域。

农业主要以种植粮食为主,同时还种植茶叶、蚕桑、棉花等作物。

古代中国的农业生产主要采用了农耕技术,包括种植技术、耕作技术等。

手工业经济古代中国的手工业生产主要分为纺织业、陶瓷业、制茶业、造纸业、冶金业等。

这些手工业生产是中国经济的重要组成部分。

手工业生产主要集中在城镇和农村,这些手工业生产大多是家庭作坊式的生产,同时也有一些商家出资办厂,雇用工人生产。

商业经济古代中国的商业主要包括城市市场贸易和货运贸易。

在城市市场贸易中,商家主要从事商品交换,通过买卖商品来获得利润。

在货运贸易中,商家主要从事运输业务,运输各种商品到各地进行交换。

古代中国的商业主要以私营商业为主,同时还存在着官营商业。

第三讲古代中国经济的特点经济制度落后封建社会的经济制度落后,以农业经济为主,手工业经济和商业经济虽得到一定发展,但其发展程度都不高。

地理条件限制中国地域辽阔,地理条件也各不相同,这对中国的经济发展产生了一定的限制。

例如,黄河流域和长江流域是中国主要的农业生产区,而北方地区气候寒冷,较难进行农业生产,对经济发展产生了一定的限制。

内循环经济古代中国的经济主要通过内部循环进行发展。

农民生产农产品,手工业生产各种手工制品,商业主要进行本地商品交换,这种经济方式主要针对本地市场,对外贸易相对较少。

重农抑商古代中国经济制度的特点之一是“重农抑商”。

封建统治者认为商人只会谋取自身的利益,而不会为国家和人民的利益考虑,因此对商业的发展进行了限制和约束,对农业的发展进行了推崇。