2015 苏锡常镇二模 作文讲评

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:4

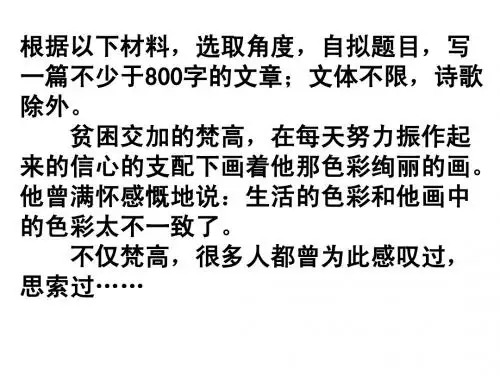

七、作文(70分)19.根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。

“从前的日色慢,车、马、邮件都慢……”木心的一首《从前慢》打动了很多人的心;可是,现实生活中人们还是分秒必争,不肯输了人生岁月。

这里的快慢,可以理解为高速和低速,也可以理解为紧张、急迫和放松、舒缓。

具体分析时,可以从事实层面,谈论行为动作以及发展的快慢,更可以谈心态的快慢。

也可以从价值层面,谈快好还是慢好。

大多数学生持论——慢好。

这既是一种讨巧的选择——可能这方面东西看得多,可能语文老师在这方面讲得多,也可能比较容易谈出道理来;但也是一种不讨巧的选择——我看到这个题目就猜到大多数学生会写慢好,因此在这样的情况下,主张适度的快慢,合理的快慢,甚至就主张快好,也许更能给人耳目一新之感。

这个材料的现实针对性:正是因为这个社会上有太多的人心里急迫,所以主张慢好才有现实针对性。

太多的人,急于成名,急于敛财,急于奔向目标,比如学校里大量课时大量作业的安排,不给学生喘息的机会,比如各种培训机构的速成教育,所谓起跑线上的竞争,比如最近的股市,又吸引了大批的人投身股海,比如层出不穷的明星包装模式,等等。

材料由两句话组成,由“可是”进行转折衔接,将“从前”与当下的现实生活进行对照。

木心的《从前慢》(春节晚会上,歌手刘欢深情演唱了“同名曲”,因此《从前慢》这首诗走进了千家万户)这首小诗概括了我们当代人普遍的感受,即对于快节奏下慢生活的向往。

日色慢,是说时间缓缓流逝;车、马、邮件这几个事物是旧日生活节奏和缓的代表性意象。

慢,从字面上来感受,当然是生活节奏不快。

但若介入一种情感机理,慢有慢的成因,还有就是一种“心若止水”的那种沉静、悠然的姿态;或者也有如朱自清的那种“匆匆”的对于日子跟光阴的一种别样怜惜的情调。

“从前”究竟是怎样一个时间段,是模糊的。

另外,由于木心的人生阅历很丰富,“从前”可能提供的参数也很多,或者是出国前、回国前、入狱前,等等。

七、作文(70分)19.根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。

“从前的日色慢,车、马、邮件都慢……”木心的一首《从前慢》打动了很多人的心;可是,现实生活中人们还是分秒必争,不肯输了人生岁月。

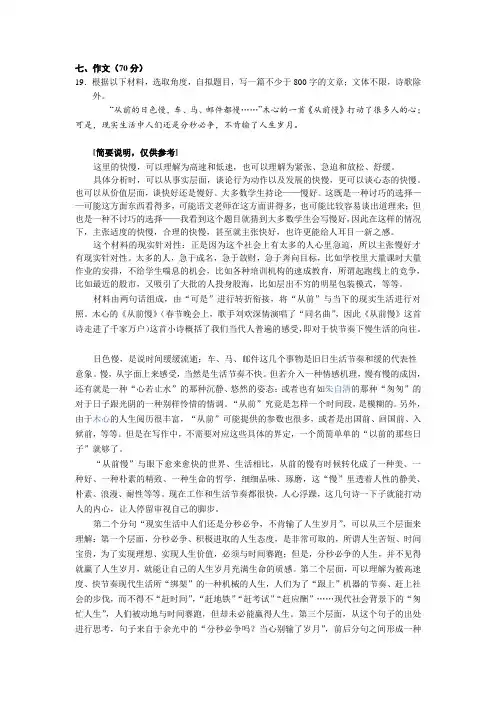

[简要说明,仅供参考]这里的快慢,可以理解为高速和低速,也可以理解为紧张、急迫和放松、舒缓。

具体分析时,可以从事实层面,谈论行为动作以及发展的快慢,更可以谈心态的快慢。

也可以从价值层面,谈快好还是慢好。

大多数学生持论——慢好。

这既是一种讨巧的选择——可能这方面东西看得多,可能语文老师在这方面讲得多,也可能比较容易谈出道理来;但也是一种不讨巧的选择——我看到这个题目就猜到大多数学生会写慢好,因此在这样的情况下,主张适度的快慢,合理的快慢,甚至就主张快好,也许更能给人耳目一新之感。

这个材料的现实针对性:正是因为这个社会上有太多的人心里急迫,所以主张慢好才有现实针对性。

太多的人,急于成名,急于敛财,急于奔向目标,比如学校里大量课时大量作业的安排,不给学生喘息的机会,比如各种培训机构的速成教育,所谓起跑线上的竞争,比如最近的股市,又吸引了大批的人投身股海,比如层出不穷的明星包装模式,等等。

材料由两句话组成,由“可是”进行转折衔接,将“从前”与当下的现实生活进行对照。

木心的《从前慢》(春节晚会上,歌手刘欢深情演唱了“同名曲”,因此《从前慢》这首诗走进了千家万户)这首小诗概括了我们当代人普遍的感受,即对于快节奏下慢生活的向往。

日色慢,是说时间缓缓流逝;车、马、邮件这几个事物是旧日生活节奏和缓的代表性意象。

慢,从字面上来感受,当然是生活节奏不快。

但若介入一种情感机理,慢有慢的成因,还有就是一种“心若止水”的那种沉静、悠然的姿态;或者也有如朱自清的那种“匆匆”的对于日子跟光阴的一种别样怜惜的情调。

“从前”究竟是怎样一个时间段,是模糊的。

另外,由于木心的人生阅历很丰富,“从前”可能提供的参数也很多,或者是出国前、回国前、入狱前,等等。

不是世界选择了你作文【篇一:2015 苏锡常镇二模作文讲评】二模作文讲评用卷一,原题重读:19.根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。

“从前的日色慢,车、马、邮件都慢??”木心的一首《从前慢》打动了很多人的心;可是,现实生活中人们还是分秒必争,不肯输了人生岁月。

二、立意分析:材料由两句话组成,由“可是”进行转折衔接,将“从前”与当下的现实生活进行对照。

木心的《从前慢》(春节晚会上,歌手刘欢深情演唱了“同名曲”,因此《从前慢》这首诗走进了千家万户),这首小诗概括了我们当代人普遍的感受,即对于快节奏下慢生活的向往。

日色慢,是说时间缓缓流逝;车、马、邮件这几个事物是旧日生活节奏和缓的代表性意象。

慢,从字面上来感受,当然是生活节奏不快。

但若介入一种情感机理,慢有慢的成因,还有就是一种“心若止水”的那种沉静、悠然的姿态;或者也有如朱自清的那种“匆匆”的对于日子跟光阴的一种别样怜惜的情调。

“从前”究竟是怎样一个时间段,是模糊的;比方说,可能是解放前、文革前、改革开放前,或者就是十年、二十年前,等等。

另外,由于木心的人生阅历很丰富,“从前”可能提供的参数也很多,或者是出国前、回国前、狱前,等等。

但是在写作中,不需要对应这些具体的界定,一个简简单单的“以前的那些日子”就够了。

“从前慢”与眼下愈来愈快的世界、生活相比,从前的慢有时候转化成了一种美、一种好、一种朴素的精致、一种生命的哲学,细细品味、琢磨,这“慢”里透着人性的静美、朴素、浪漫、耐性等等。

现在工作和生活节奏都很快,人心浮躁,这几句诗一下子就能打动人的内心,让人停留审视自己的脚步。

第二个分句“现实生活中人们还是分秒必争,不肯输了人生岁月”,可以从三个层面来理解:第一个层面,分秒必争、积极进取的人生态度,是非常可取的,所谓人生苦短、时间宝贵,为了实现理想、实现人生价值,必须与时间赛跑;但是,分秒必争的人生,并不见得就赢了人生岁月,就能让自己的人生岁月充满生命的质感。

江苏省苏锡常镇四市2015届高三教学情况调研(二)语文试题语文Ⅰ注意:本试卷共6页,19小题,满分160分。

考试时间150分钟。

请按照题号将答案填涂或书写在答题卡相对应的答题区域内,将答案直接书写在本试卷上无效。

一、语言文字运用(15分)1.在下列句子空缺处依次填入的词语,最恰当的一组是(3分)近年来塑料食品包装材料被严重,媒体应加强科普宣传,引导社会公众走出误区。

专家特别指出,无论从原料构成还是从温度上讲,使用微波炉加热保鲜膜产生二英这种物质的观点,纯属。

A.丑化致癌荒诞不经 B.丑化治癌子虚乌有C.妖魔化致癌子虚乌有 D.妖魔化治癌荒诞不经2.“广场一枚铜币悲伤地很隐密/它在许愿池里轻轻叹息”这句歌词“移情于物”,给人以“物犹如此,人何以堪”之感。

下列歌词,也运用这种手法的选项是(3分)A.回忆是抓不住的月光/握紧就变黑暗B.戒指在哭泣/静静躺在抽屉/它所拥有的只剩下回忆C.新的一天是一匹忠诚的马/总是准时到达D.飘荡在春去秋来的日子里/是苦苦隐藏的心事3. 下列判断,与这段文字内容相符合的一项是(3分)汉字不仅表意,还有象形与表音等特质,无论是繁体字抑或简体字。

德国哲人莱布尼茨曾说,汉字一字就有一意,这种表意性让汉字有了超越语音的强大功能,由此成为自亚里士多德以来西方世界梦寐以求的组义语言。

通俗来讲,西方语言多是靠字母组成音节,再由音节配搭出意义,但字母本身没有含义。

汉字则不同,每个字都参与语言建构;而且,汉字的传达可以不经语音作中介。

这一点,既是汉字不同于西方主要语言的特性,也是四大文明古国里,唯汉字流传至今的重要原因。

学者认为,允许一定范围内的简繁字共生,提倡从一部分人开始识繁写简,是承认汉字超越语言工具的一种传统文化认同。

A.西方世界一直在寻求组义语言来替代没有含义的字母文字。

B.从传承和发扬汉字文化来说,繁体字的存在和使用有特别的文化意义。

C.西方语言的流传,必须借助语音这个中介才可以实现。

2015年苏锡常镇高三二模调研测试阅卷典型错误及情况分析第10题:考察用打点计时器研究物块运动速度变化的规律。

要求考生根据已知的实验数据作出物块的v—t图像。

并且分析为什么做出的v—t图像不是直线的原因。

本题难度不大,但考生得分并不高。

造成容易题得分低的主要原因是考生在答解时不规范,分析问题不深入而导致失分。

主要错误有以下几种情况:在解答第1小问作图题时,有的考生未用平滑曲线拟合实验数据在图像中的点,而直接将相邻的点用直线连接,将平滑曲线画成了折线;有的考生未充分利用实验数据进行描点,画出的图线未过坐标原点;有的考生作图时图线画得太细,导致试卷扫描后出现不清楚的情况;还有的考生坐标比例标度选择不合理,作出的图像不规范。

在分析作出的v—t图像为什么不是直线的原因时,大部分的考生选择了C选项,认为图线不是直线的原因是由于钩码质量m没有满足远小于物块质量M而导致的,考生之所以选择C选项的主要原因是受到了教材上“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验的影响,死记硬背了实验结论,未能深入分析图像不是直线的真正原因而导致本题失分严重。

第11题:本题总分10分,学生所得均分3.939分。

典型错误及分析如下:1、第(1)题前面两个小问题考察了多用电表的读数,从阅卷情况来看,正确率不高。

说明还有相当一部分学生并没有掌握多用电表的读数方法。

第三个小问题要求学生能掌握“欧姆表不能测电源内阻”,但是绝大多数学生做本题时回答的是“没有欧姆调零”,这说明学生做题时只是机械记忆,并没有真正理解欧姆表的原理和使用。

今年高考物理考试说明中,实验部分新增一个《练习使用多用电表》的实验,所以,我们应当高度重视此实验的复习,接下来的复习中,建议大家把《练习使用多用电表》实验再复习一遍。

2、第(2)题考察的是利用电流表和电阻箱测量电源内阻。

要求学生掌握本实验的原理和掌握图象法处理数据的方法。

从阅卷情况来看,答题正确率较低。

主要原因有三个。

二模作文讲评用卷一,原题重读:19.根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。

“从前的日色慢,车、马、邮件都慢……”木心的一首《从前慢》打动了很多人的心;可是,现实生活中人们还是分秒必争,不肯输了人生岁月。

二、立意分析:材料由两句话组成,由“可是”进行转折衔接,将“从前”与当下的现实生活进行对照。

木心的《从前慢》(春节晚会上,歌手刘欢深情演唱了“同名曲”,因此《从前慢》这首诗走进了千家万户),这首小诗概括了我们当代人普遍的感受,即对于快节奏下慢生活的向往。

日色慢,是说时间缓缓流逝;车、马、邮件这几个事物是旧日生活节奏和缓的代表性意象。

慢,从字面上来感受,当然是生活节奏不快。

但若介入一种情感机理,慢有慢的成因,还有就是一种“心若止水”的那种沉静、悠然的姿态;或者也有如朱自清的那种“匆匆”的对于日子跟光阴的一种别样怜惜的情调。

“从前”究竟是怎样一个时间段,是模糊的;比方说,可能是解放前、文革前、改革开放前,或者就是十年、二十年前,等等。

另外,由于木心的人生阅历很丰富,“从前”可能提供的参数也很多,或者是出国前、回国前、狱前,等等。

但是在写作中,不需要对应这些具体的界定,一个简简单单的“以前的那些日子”就够了。

“从前慢”与眼下愈来愈快的世界、生活相比,从前的慢有时候转化成了一种美、一种好、一种朴素的精致、一种生命的哲学,细细品味、琢磨,这“慢”里透着人性的静美、朴素、浪漫、耐性等等。

现在工作和生活节奏都很快,人心浮躁,这几句诗一下子就能打动人的内心,让人停留审视自己的脚步。

第二个分句“现实生活中人们还是分秒必争,不肯输了人生岁月”,可以从三个层面来理解:第一个层面,分秒必争、积极进取的人生态度,是非常可取的,所谓人生苦短、时间宝贵,为了实现理想、实现人生价值,必须与时间赛跑;但是,分秒必争的人生,并不见得就赢了人生岁月,就能让自己的人生岁月充满生命的质感。

第二个层面,可以理解为被高速度、快节奏现代生活所“绑架”的一种机械的人生,人们为了“跟上”机器的节奏、赶上社会的步伐,而不得不“赶时间”,“赶地铁”“赶考试”“赶应酬”……现代社会背景下的“匆忙人生”,人们被动地与时间赛跑,但却未必能赢得人生。

第三个层面,从这个句子的出处进行思考,句子来自于余光中的“分秒必争吗?当心别输了岁月”,前后分句之间形成一种相反相成的逻辑关系,“分秒必争”,很有可能输了“岁月”、输了“生命”。

现代人,在当下这个社会里面很紧张,总是争分夺秒地追逐自己的梦想与人生,总想一定要怎么样,一定要得到、实现自己的欲望、目标等等,可是很快的时间就过去,最后人生岁月可能就这么流逝掉了。

“岁月”对应的词汇不是短暂的光阴,而是跟生命、跟文化有关系,而“分秒必争”是跟眼前的利益有直接的关系。

“分秒必争的人生”,更多时候表现为急功近利;很多人追求结果的实现,而不在意或者忽视、漠视过程的体验、感受。

其实,在生命的路上不必分秒必争;当觉得乱的时候,就停下来把自己整理清楚,找到自我,那么生命才饱满。

要特别注意的是,这句话并不是否定“抓紧时间学习或工作的必要性或称赞人争分夺秒的可贵精神”;它让人们反思“在分秒必争中,莫忘岁月。

”还需要特别指出的,“从前”对应的不光是年代、时间,也对应人在成长的过程中必然会遇到的情况。

现在的生活,时空被科技高度浓缩化,高度发达的通讯方式、交通方式,让人们越来越追求目的,以至于忘了自己在这个当中成长的过程。

生活中的很多人在心底里还是十分向往那种单纯追求过程的感觉的。

三、例文分析:等一等你的灵魂“从前的日色慢,车、马、邮件都慢……”木心的从前慢勾勒的是一幅静谧安逸的生活,而如今的社会却与之背道而驰。

现实生活中的人们分秒必争,似乎只有用尽了每一分钟才能体现他们的生命价值。

他们像《爱丽斯梦游仙境》里的小兔子一样,看看表拼命地向前冲,嘴里还念叨着:“来不及了来不及了,我来不及了……”好似落了那一秒就被甩出十万八千里一般。

身为其中的一只的我们难道不该扪心自问一句为什么吗?为什么?源自于人们日益膨胀的欲望,哲学家称之为物欲症。

人们在得到从未有过的物质之后,总是渴望得到更多更好的,他们的欲望在不断膨胀,他们的贪心永远无法满足。

他们看似的奔波忙碌只为取得一件件外在的物质来证明自己的岁月。

然后这势必会引起许多问题。

快餐式的生活,使灵魂变得行动缓慢甚至滞留原地。

人们带着一具被日益腐朽的空壳行路,没有灵魂的滋润,会愈趋浮躁。

正如梁文道所说:“浮躁是流行的症候。

”人们不知道自己所行的方向,没有办法平心静气地思考生命的方向,最终只会迷失自我。

就像少年成名的罗琦,小小年纪便接触浮华喧嚣的社会的她早已忘记在平静缓慢的岁月的淡泊。

在这个快速浮躁的社会迷失自我,吸毒而导致身败名裂。

所幸的是,人们也注意到自身灵魂与步伐的不一致,认识到过快生活的危害。

可我们应该怎么做呢?孙道荣说:“丢弃我们不该拥有的,才能得到我们不该丢弃的。

”放下物欲的渴望,放下名利的执念,才能使我们的身体轻盈,让灵魂追上。

放慢脚步,等一等你的灵魂才能体会到生命中更多精彩的过程,才能让生命更加有意义。

川端康成浅浅一句:“凌晨四点看海棠花未眠。

”瞬间润湿了多少心灵,有多少人在日益浮华,分秒必争的社会早已丢弃了,当初的闲情逸致,早已丢了原本的安逸。

放慢脚步等一等你的灵魂,只有这样,当你老了,走不动了,炉火旁打盹,回忆起青春时才能感叹生命无悔!等你等你的灵魂,重塑从前慢。

“慢慢”人生路有人听闻木心的《从前慢》感慨过往“慢节奏”生活的舒适与静谧;亦有人抛弃对“慢生活”的渴求,奔波于现实的疆场,分秒必争……人啊,似乎都向往着,在两种生活中找寻着一种平衡。

我不禁诧异,现实生活中的人们为什么像机器般无间隙得有规律地运动着?因为他们知道“时光易逝,绿了芭蕉,红了樱桃。

”因为他们害怕林徽因所说的“我们还未好好相爱,时间便流逝了”,更因他们惶恐“回首朝夕,空空然,了无痕迹……”所以他们整日奔息,断然不肯输了岁月,所以他们争分夺秒,苦了身心,累了自己……可谓大愚矣!相反地,智者却会在忙碌中觅得一丝赏凉圣地,能够为自己日益紧绷的神经找寻放松的佳地,更学会走出属于自己的“慢慢”人生路。

智者当若蒲松龄,不汲汲富贵,不耿耿名利。

我自“慢”游山水,潇潇洒洒体味世事;智者当若黄侃,五十之前不著书,毕生存疑惑,对待学术孜孜不倦,从不留恋于“快”;智者更若王永年,“每天坚持翻译一点”,不求速,只求精……这样的“慢生活”,似乎已达到了一种精神上的高度,活出了一种别样的姿态。

然而,也有人质疑“有时慢是会腐蚀人心。

”事实上,只要学会调整好对待生活的焦距,把握好尺度,“慢”同样令人身心愉悦。

你看,川端康成凌晨三点看海棠花未眠,“慢”观花开花落,给劳作的自己,放松身心;你看,梭罗在瓦尔登湖垂钓,给疲惫奔波的自己,一个修心的佳地;你看苏轼举酒属客,歌窈窕之章,放下世事的羁绊,从“慢”中感悟人生真谛……正像白岩松所说的:“有时候,不要急,不是不思进取,而是为了放松身心更好地前进。

”我感叹了他把人生的这里概括得如此简单明澈,给疲惫奔波的人提供指引。

是啊,“人生不是竞技场,何必把赚钱当成最大的荣光。

”我们应当看到工业革命的快速进行,让泰晤士运河变成一滩污水,我们应该感受到工厂只讲速度,不求质量所带来的惶恐与畏惧……那么,我们应该学会“慢慢”走人生路。

煮茗檐下,弄笔窗前,偶遇园翁钓叟,谈笑无还期!细嗅蔷薇在物欲横流的社会中,每个人都在马不停蹄地追求速度。

在这样掘金的时代,慢的抒情方式正在消失,然而多数人却浑然不知。

也许快速能让他们获得暂时的充实感,满足感,却也令他们错失了许多细嗅蔷薇的美好享受。

我欣赏李云迪,不仅仅是因为他赢得肖邦金奖,具有超高的音乐天赋与造诣,而是为他能对生活有从容享受的态度。

与音乐厅中的他不同,他爱在周末放下钢琴,去摆弄食谱,在微博上晒美食照,与“云粉”互动,甚至在生日当天上传了一张半裸健身照。

即便在巡演来临之际,他也不忘从容地做一个慢生活的主角,就像在弹奏肖邦金曲时所展现出来的状态,优雅而从容,如他所言,“只想做最自然的想要的自己”,而他也真正以慢节奏的方式成为了他口中的王者。

与岁月竞争,那人生必定是一盘输局。

浮光再潋滟,也淌不过流年。

又何必自甘被岁月绑架,去做时光的奴隶呢?何不慢下来,嗅一嗅墙角的那株蔷薇。

而我所言,并非是认为分秒必争是种坏事,只是在物质主义形势下,极端的快速会使我们衍生欲望,甚至欲望不断扩大,膨胀,以至于它成为我们人生目的,乃至行为的准则。

长此以往,人性就会变得孱弱,被欲望所奴隶,当物欲成为社会的图腾,人类就不再高尚和神圣。

然而快速发展确实有一定的弊端,如今我们队世界的认知前所未有的广泛深入,而我们的内心却日益模糊。

我们高举着“快”的旗帜,却不想世界快速发展变得高科技却再无诗意。

我们曾经深情地仰望星空,思考我们在宇宙中的位置;而现在我们只会低着头,担心如何才能在这片土地上活下去。

谁曾想,鸢飞鱼跃,草长萍移,虫竹兽奔,叶绿花开,日升日落,潮来汐退,四季轮回。

生命荣枯消长,轮回更替,才是自然常态,而我们又何必苦于对速度的疯狂迷惑和过分追逐?何不停一停,等一等我们的灵魂,何不慢一慢,回省自我,观察内心,我们暂歇自愈,只为要走更远的路。

慢下来,让我们细细品嗅蔷薇的幽香。

让我们与林徽因一起“携着一颗淡定从容的心,走过山水重复的流年,笑看风尘起落的人间”。

论慢慢这个东西,很难下出一个清晰的定义。

一个老人拄杖而行,颤颤巍巍,是一种慢;几位熟人,在树下小饮淡酒,闲话家常,也是一种慢了;一家人喧闹出游,孩童奔走,大人稳行,逛了一下午,这又何尝不是一种慢?慢和静有些相似,静时总是慢的,但慢时却不全是静的。

慢与温馨,仿佛也有些许瓜葛;可慢也总是无须带入情感的,用温馨形容,也终是过了。

与其拘泥于想慢,不如想想快。

快是什么?快是把一件事缩短了时间做,是对自己的一种促进与压迫,让自己获得常规状态下所不能收获的,因而为快。

于此处而言,或许慢就是一种生活常态。

慢是无思无想的自然状况,所以常常被忽视;但它不可或缺,它往往占据生活的大部分。

我们对慢的感受,似乎更倾向于静心时对生活的感受,所以静、和睦、温馨的感觉油然而生。

但慢比这些更广、更纯粹。

然而,现实生活中,很多人心中向往慢带来的美好,却仍分秒必争;快步向前,仿佛成了他们的常态;他们往往疲惫不堪。

看到这一个问题,令人最不解的地方是:“快”是会让人疲惫不堪,让人不喜的东西吗?我实在不敢苟同。

于我看来,与其说快是一种自我压迫,不如说是一种自我提升。

快作为一种打破常驻态的方式,人们选择它是需要一个原因的。

人向来是不会真的讨厌常规的,除非常规之中有他所不喜,或常规之个有他所深爱。

一个快快洗漱,吃完早饭飞奔去学校的少年,其实是想早些见到心仪的女孩;一个快步走出餐厅、掩起口鼻的妇人,其实是不能忍受烟味。