上拉电阻得到选取与详解

- 格式:pdf

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:6

上下拉电阻原理

1.电阻丝(用棉线或尼龙线绕成的圆棒);

2.弹簧(用弹簧做成的,用来调整电阻丝的松紧度);

3.弹簧夹(用来夹住电阻丝,并将电阻丝固定在铁架台上);

4.铁架台;

5.导线(导线从一端拉到另一端,根据电阻大小和导线粗细来确定它的电阻值);

6.保险丝(用来控制保险丝的熔断时间)。

实验步骤:

1.先将电阻丝的一端穿入铁架台的孔中,另一端搭在弹簧上。

然后将弹簧夹在导线夹中间,并把铁架台放在它的上面。

2.打开开关,将弹簧夹头放在电阻丝的两端,并用手轻轻向下压一下,然后放开。

这时电阻丝两端电压升高,即电阻升高了。

这样就说明电阻丝被拉开了。

断开开关,此时保险丝熔断了。

—— 1 —1 —。

can上下拉电阻上下拉电阻,也称为上下拉电阻器、上拉电阻、下拉电阻或拉电阻,是电子电路中常见的部件之一。

它们主要用于改变电路或器件的输入信号电平,从而实现不同的功能。

在本文中,我们将详细介绍上下拉电阻的工作原理、应用场景以及常见的上下拉电阻器的设计和选取。

首先,我们来了解一下上下拉电阻的工作原理。

上下拉电阻通常由一个电阻和一个开关组成。

电阻用于限制电流的流动,而开关用于控制电路是否连接。

当开关闭合时,电阻与电路连接,在电路中形成一条低电阻路径。

反之,当开关断开时,电阻与电路断开,形成一条高阻抗路径。

通过控制开关的闭合与断开,我们可以控制电阻器对电路的影响,实现上拉或下拉的功能。

上拉电阻通常用于将信号引脚拉高至高电平。

当信号引脚不连接任何外部电源时,它处于悬空状态,容易受到外界电磁干扰。

在这种情况下,引脚的电平可能会不稳定,导致电路无法正常工作。

通过接入一个上拉电阻,可以将引脚的电平拉高至高电平,提高信号的稳定性。

上拉电阻通常连接到信号引脚和高电平电源之间。

下拉电阻则与上拉电阻相反,它主要用于将信号引脚拉低至低电平。

与上拉电阻类似,下拉电阻也可以提高信号引脚的稳定性,避免其处于悬空状态。

上下拉电阻在实际应用中非常常见,下面我们来看一些常见的应用场景。

1.数字输入在数字电路中,上下拉电阻常用于输入引脚的电平设置。

例如,在微控制器的I/O引脚中,通常需要将引脚拉高或拉低以确定输入的电平。

通过配置上下拉电阻,我们可以将输入引脚的默认状态设置为高电平或低电平,从而简化外部电路的设计。

2.开关输入在一些数字电路中,我们需要检测开关的状态(开启或关闭)。

通过连接一个上拉或下拉电阻到开关输入引脚上,我们可以确定开关在打开或关闭时引脚的电平状态。

当开关关闭时,引脚电平被拉高至高电平(通过上拉电阻);当开关打开时,引脚电平被拉低至低电平(通过下拉电阻)。

3.I2C总线I2C总线是一种常用的串行通信协议,用于连接多个设备(如传感器和芯片)到单个总线上。

TTL电平标准:输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。

输入 L: <1.2V ; H:>2.0V。

CMOS电平标准:输出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。

输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc。

一、上拉电阻的作用:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V,VCC=5V时),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。

管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

二、上拉电阻阻值的选择原则:1、从节约功耗及芯片的拉电流(sink)能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流(灌电流source)考虑应当足够小;电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。

综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。

对下拉电阻也有类似道理。

对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:1.驱动能力与功耗的平衡。

以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。

2.下级电路的驱动需求。

同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。

【电阻不能太大,要喂饱下级】3.高低电平的设定。

本文载自https:///tutorials/pull-up-resistors本人仅作翻译。

看了百科上关于上拉电阻的解释说明,写的东西是很多,感觉也很规范,但就是看的不是很懂,这篇教程正好能解决关于上拉电阻的基本疑惑。

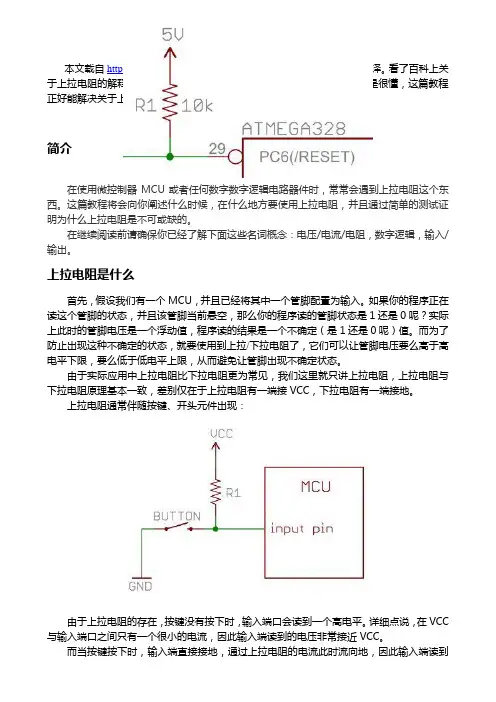

上拉电阻简介在使用微控制器MCU或者任何数字数字逻辑电路器件时,常常会遇到上拉电阻这个东西。

这篇教程将会向你阐述什么时候,在什么地方要使用上拉电阻,并且通过简单的测试证明为什么上拉电阻是不可或缺的。

在继续阅读前请确保你已经了解下面这些名词概念:电压/电流/电阻,数字逻辑,输入/输出。

上拉电阻是什么首先,假设我们有一个MCU,并且已经将其中一个管脚配置为输入。

如果你的程序正在读这个管脚的状态,并且该管脚当前悬空,那么你的程序读的管脚状态是1还是0呢?实际上此时的管脚电压是一个浮动值,程序读的结果是一个不确定(是1还是0呢)值。

而为了防止出现这种不确定的状态,就要使用到上拉/下拉电阻了,它们可以让管脚电压要么高于高电平下限,要么低于低电平上限,从而避免让管脚出现不确定状态。

由于实际应用中上拉电阻比下拉电阻更为常见,我们这里就只讲上拉电阻,上拉电阻与下拉电阻原理基本一致,差别仅在于上拉电阻有一端接VCC,下拉电阻有一端接地。

上拉电阻通常伴随按键、开头元件出现:由于上拉电阻的存在,按键没有按下时,输入端口会读到一个高电平。

详细点说,在VCC 与输入端口之间只有一个很小的电流,因此输入端读到的电压非常接近VCC。

而当按键按下时,输入端直接接地,通过上拉电阻的电流此时流向地,因此输入端读到的电压是低电平。

显而易见,如果没有上拉,按键按下时,VCC将与地直接短路,这是非常可怕的一件事。

那么我们又怎么选择上拉电阻的阻值呢?一言以蔽之,选个10 kΩ左右的就可以了。

这里,阻值小的电阻器称为大上拉电阻,因为电流会更大,相反,阻值大的电阻器称为小上拉电阻。

上拉电阻的阻值主要取决于两个因素:1.当按键没有按下时,输入端的具体电压值取决于上拉电阻的阻值;2.当按键按下时,在给定VCC的情况下,我们需要和能够接受多大的电流从VCC经由R1流向地。

1. 拉电流和灌电流电子元器件在广义上分为有源器件和无源器件。

有源器件需要电源(能量)才能实现其特定的功能,比如运算放大器在有输入信号的前提下,如果不提供电源,运算放大器无法实现其放大功能。

无源器件在工作时,不需要外加电源,只要输入信号就能正常工作,比如在信号线上串联33Ω的电阻,无论是否提供电源,只要有信号经过,电阻就能实现限流的作用。

通常定义流入器件的电流为正,流出器件的电流为负。

器件输入端有电流流进时,称为吸电流,属于被动;器件输出端有电流流出时,称为拉电流,属于主动;器件输出端有电流流入时,称为灌电流,属于被动。

下面以运算放大器工作为例。

对电源来说,运算放大器属于负载,电源提供电流让其正常工作,此时运算放大器在吸收电流。

对运算放大器来说,当它输出高电平,提供负载电流时,此时电流方向为负,称为拉电流;当它输出低电平,消耗负载电流,此时电流方向为正,称为灌电流。

2. 上/下拉电阻定义在电子元器件间中,并不存在上拉电阻和下拉电阻这两种实体的电阻,之所以这样称呼,原因是根据电阻不同使用的场景来定义的,其本质还是电阻。

就像去耦电容,耦合电容一样,也是根据其应用场合来取名,其本质还是电容。

上拉电阻的定义:在某信号线上,通过电阻与一个固定的高电平VCC相接,使其电压在空闲状态保持在VCC电平,此时电阻被称为上拉电阻。

同理,下拉电阻的定义:将某信号线通过电阻接在固定的低电平GND上,使其空闲状态保持GND电平,此时的电阻被称为下拉电阻。

如下图所示,R1为上拉电阻,R2为下拉电阻。

如果R1的阻值在上百K,能提供给信号线上负载电流非常小,对负载电容充电比较慢,此时电阻被称为弱上拉。

同理当下拉的电阻非常大时,导致下拉的速度比较缓慢,此时的电阻被称为弱下拉。

而当上下拉的电平可以提供较大的电流给芯片时,此时的电阻被称为是强上拉或强下拉。

3. 上/下拉电阻的应用根据上拉电阻和下拉电阻的含义,最常见的几种用法如下。

(1)用在OC/OD门所谓OC门就是Open Collector,集电极开路,如下图所示:所谓OD门就是Open Drain,漏极开路,如下图所示。

三极管的上拉下拉电阻的选取输出端的接电源或接地的电阻叫上拉、下拉电阻,而基极电阻不叫这个名称,应该叫基极偏置电路分压电阻。

根据基极所需的偏置电压以及电源电压大小,用电阻分压公式计算Ub=Vcc*R2/(R1+R2),电阻值的大小应该在kΩ~十kΩ数量级,保证电阻上的电流比基极电流大一个数量级。

例如基极偏压需要2V,电源电压6V,取下偏置电阻10kΩ,可以算出上偏置电阻为20kΩ。

为了简便叙述,以下统一为上下拉电阻简单概括为:电源到器件引脚上的电阻叫上拉电阻,作用是平时使该引脚为高电平,地到器件引脚上的电阻叫下拉电阻,作用是平时使该引脚为低电平。

低电平在IC内部与GND相连接;高电平在IC内部与超大电阻相连接。

上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理。

对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路,其提升电流和电压的能力是有限的,上拉和下拉电阻的主要功能是为集电极开路输出型电路提供输出电流通道。

上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;强弱只是上拉或下拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。

当IC的I/O端口,节点为高电平时,节点处和GND之间的阻抗很大,可以理解为无穷大,这个时候通过上拉电阻(如4.7K欧,10K欧电阻)接到VCC上,上拉电阻的分压几乎可以忽略不计;当I/O端口节点需要为低电平时,直接接GND就可以了,这个时候VCC与GND是通过刚才的上拉电阻(如4.7K欧,10K欧电阻)连接的,通过的电流很小,可以忽略不计。

如果单纯的想要使这个节点成为高电平,并且输出阻抗非常大,则直接接电源也无妨,但是如果单片机要使这个节点拉低,即单片机内部使节点接地,这样5V电源和地之间就短路了。

另外,当要求这个节点为高电平时,这个节点和地之间的阻抗一般非常大,如100K欧的阻抗,当上拉一个10K欧的电阻,这个点分得的电压为100K欧/(100K 10K)*5V=4.5V,这样也可以拉到高电平。

uart上拉电阻摘要:1.UART 简介2.上拉电阻的作用3.UART 上拉电阻的选取与连接4.UART 上拉电阻的注意事项正文:一、UART 简介UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)是一种广泛应用于串行通信的硬件接口。

它主要负责将数据从并行转换为串行,以便在通信线路上进行传输。

UART在电子设备中具有重要的作用,例如计算机与外设、通信设备等之间的数据传输。

二、上拉电阻的作用在UART 通信中,数据线的状态取决于通信双方的电平协议。

通常情况下,数据线处于悬浮状态,即既不高电平也不低电平。

为了确保数据线在某些情况下不会出现无效状态,需要在数据线上添加上拉电阻。

上拉电阻的主要作用有以下几点:1.提高信号完整性:当数据线处于悬浮状态时,上拉电阻可以使信号稳定在高电平或低电平,从而提高信号的完整性。

2.防止数据线干扰:在数据线悬浮时,若外部干扰信号作用于数据线,可能导致数据错误。

通过上拉电阻,可以将数据线稳定在一种状态,减小干扰信号的影响。

3.节省电源:当UART 通信不活跃时,数据线可以由上拉电阻提供电流,从而节省电源。

三、UART 上拉电阻的选取与连接在UART 上拉电阻的选取与连接过程中,需要注意以下几点:1.选取合适的电阻值:通常情况下,上拉电阻的阻值在10kΩ至1MΩ之间。

具体选取的阻值需要根据通信速率、电平协议等因素进行考虑。

2.连接方式:上拉电阻应连接在数据线的两端,一端连接到电源正极,另一端连接到地。

3.注意接口匹配:在使用上拉电阻时,需要确保电阻与UART 接口的电平协议相匹配,以保证通信的稳定性。

四、UART 上拉电阻的注意事项在使用UART 上拉电阻时,需要注意以下几点:1.上拉电阻应尽量靠近UART 接口,以减小信号传输过程中的损耗。

2.尽量避免使用过长的上拉电阻导线,以减小线路电阻对信号的影响。

3.在进行电路设计时,需要充分考虑上拉电阻对UART 通信速率、信号完整性等方面的影响,确保整个系统的稳定性。

TTL电平标准:输出L:<0.8V ;H:>2.4V。

输入L:<1.2V ;H:>2.0V。

CMOS电平标准:输出L:<0.1*Vcc ;H:>0.9*Vcc。

输入L:<0.3*Vcc ;H:>0.7*Vcc。

一、上拉电阻的作用:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V,VCC=5V时),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。

管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

二、上拉电阻阻值的选择原则:1、从节约功耗及芯片的拉电流(sink)能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流(灌电流source)考虑应当足够小;电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。

综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。

对下拉电阻也有类似道理。

对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:1.驱动能力与功耗的平衡。

以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。

2.下级电路的驱动需求。

同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。

【电阻不能太大,要喂饱下级】3.高低电平的设定。

不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。

上拉电阻,下拉电阻的含义,作用及选用原则在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。

1、定义:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理!上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。

2、为什么要使用拉电阻:一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。

数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似于一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用吗:比如:当一个接有上拉电阻的端口设为输如状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。

上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。

一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。

3.上拉电阻的作用:1.当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2.OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3.为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4.在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

同时管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰(MOS器件为高输入阻抗,极容易引入外界干扰)。

上拉电阻的计算(一)上拉电阻:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。

管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

(二)上拉电阻阻值的选择原则包括:1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。

综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。

对下拉电阻也有类似道理(三)对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:1.驱动能力与功耗的平衡。

以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。

2.下级电路的驱动需求。

同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。

3.高低电平的设定。

不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。

以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。

4.频率特性。

以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。

上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。

i2c上拉电阻选取

I2C总线上拉电阻的选取非常重要,可以确保信号质量和通讯稳

定性。

以下是一些关于I2C上拉电阻选取的重要因素和建议:

1. 值的选取:常见的I2C上拉电阻值为4.7kΩ。

这个值被广泛

接受并被认为是标准值。

对于特殊的应用,可以根据需求选择其他值,但是必须保证所有设备上的上拉电阻值一致。

2. 上拉电阻的位置:I2C总线上的每个SDA和SCL线都需要上拉电阻。

这些电阻应该连接到总线线路上的电源电压上。

确保在每个设

备的SDA和SCL引脚距离上拉电阻最近。

3. 电源电压:上拉电阻必须连接到正确的电源电压,在大多数

情况下是VCC。

如果有其他电源电压,确保将电阻连接到该电压。

4. 确保电阻连接正确:检查上拉电阻是否正确连接,没有装反。

电阻应连接到SDA和SCL线上,并与电源电压相连。

5. 检查电阻是否合适:在连接电阻之前,使用万用表确认所选

电阻的实际值。

确保电阻的值与所需值相符。

总之,I2C总线上拉电阻的选择和连接必须仔细考虑。

正确的电

阻值和连接有助于确保稳定的通信以及信号质量的优化。

上拉电阻阻值选择及应用原则一、定义:1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流3、弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。

二、拉电阻作用:1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。

2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!3、一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,其作用主要是确保某端口常态时有确定电平:用法示例:当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。

4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。

一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是我们通常所说的灌电流。

5、接电阻就是为了防止输入端悬空。

6、减弱外部电流对芯片产生的干扰。

7、保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA。

8、通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流。

9、改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配。

10、在引脚悬空时有确定的状态。

11、增加高电平输出时的驱动能力。

什么是上下拉电阻?上下拉电阻怎么用?展开全文https:///is/L1whmXJ/?=什么是上下拉电阻大家好,我是李工,今天讲一下上下拉电阻。

什么是上下拉电阻?上拉电阻和下拉电阻是根据电阻不同的使用场景来定义的,并不存在上拉和下拉这两种实体的电阻,本质上是电阻。

类似的还有去耦合电容和耦合电容,也是根据应用场合来取名,不存在实体的电容,本质是电容。

上下拉电阻原理上拉电阻:在某信号线上,通过电阻与一个固定的高电平VCC相接,使其电压在空闲状态保持在VCC电平,此时电阻被称为上拉电阻。

也就是说把一个信号通过一个电阻接到电源(V CC)。

如下图所示:电阻R12将KEY1网络标识上拉到高电平,在按键S2没有按下的情况下KEY1将被钳制在高电平,从而避免了引脚悬空而引起的误动作。

上拉电阻图下拉电阻:在某信号线上,通过电阻与一个固定的高电平VCC相接,使其电压在空闲状态保持在VCC电平,此时电阻被称为上拉电阻。

也就是信号接到地(GND)。

下拉电阻图电阻R29将DIR网络标识下拉到低电平,在光耦没有导通的情况下DIR将被钳制在低电平,从而避免了引脚悬空而引起的误动作。

“强上拉”、“弱上拉”是什么?强弱只是上拉电阻的阻值不一样而已,没有什么严格的区分。

例如50Ω上拉,则一般称为强上拉;100kΩ上拉则称为弱上拉。

“强下拉”、“弱下拉”也是一样的,强下拉电阻的极端就是0欧姆电阻,或者是将信号线直接与电源或地相来连接。

上下拉电阻的作用1、维持输入管脚是一个稳定态芯片的管脚有三个类型,输出(Output,简称O)、输入(Input,简称I)和输入输出(Input/Output,简称I/O)。

芯片的输入管脚,输入的状态有三个:高电平、低电平、和高阻状态。

当输入是高阻,即输入管脚悬空,很可能造成输入的结果是不稳定态,引起输出振荡。

有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使这个输入管脚处于稳定状态。

uart 上拉电阻(原创版)目录1.UART 简介2.上拉电阻的作用和原理3.UART 上的上拉电阻应用实例4.上拉电阻的选取和注意事项正文一、UART 简介UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)是一种串行通信接口,广泛应用于电子设备之间的数据传输。

UART 通过将数据字符从并行转换为串行,以及将从串行转换为并行的数据字符,实现设备间的通信。

UART通常包括发送(TX)和接收(RX)两个引脚,分别用于发送数据和接收数据。

二、上拉电阻的作用和原理上拉电阻,又称为上拉电流,是一种被动元件,通常为电阻或电容。

在 UART 通信中,上拉电阻的作用主要有两个方面:1.拉高电平:在没有信号输入时,上拉电阻可以使得 UART 的输入端或输出端维持在高电平状态。

这样可以保证在没有输入信号时,UART 接收端或发送端不会出现无效的电平。

2.消除寄生电容:在 UART 的输入端或输出端,可能会存在寄生电容。

当寄生电容充电时,可能会导致误触发。

通过上拉电阻,可以消除寄生电容对信号的影响,从而避免误触发。

三、UART 上的上拉电阻应用实例在实际的 UART 通信应用中,上拉电阻通常用于以下场景:1.在 UART 的发送端,通过上拉电阻,可以使得在没有数据发送时,发送端维持在高电平状态,避免发送端出现无效的电平。

2.在 UART 的接收端,通过上拉电阻,可以使得在没有数据接收时,接收端维持在高电平状态,避免接收端出现无效的电平。

3.在 UART 的输入端或输出端,通过上拉电阻,可以消除寄生电容的影响,避免误触发。

四、上拉电阻的选取和注意事项在选择上拉电阻时,需要考虑以下因素:1.电流:根据 UART 的输入或输出电流大小,选择合适的上拉电阻,以保证在正常工作时,上拉电阻的功耗在可接受范围内。

2.电阻值:根据 UART 的工作电压和输入或输出电流,选择合适的电阻值。

上拉电阻该如何合理取值漏极开路上拉电阻取值为何不能很大或很小?如果上拉电阻值过小,Vcc灌入端口的电流(Ic)将较大,这样会导致MOS管V2(三极管)不完全导通(Ib*β<Ic),有饱和状态变成放大状态,这样端口输出的低电平值增大(I2C协议规定,端口输出低电平的最高允许值为0.4V)如果上拉电阻过大,加上线上的总线电容,由于RC影响,会带来上升时间的增大(下降延是芯片内的晶体管,是有源驱动,速度较快;上升延是无源的外接电阻,速度慢),而且上拉电阻过大,即引起输出阻抗的增大,当输出阻抗和负载的阻抗可以比拟的时,则输出的高电平会分压而减少。

I2C的上拉电阻可以是1.5K,2.2K,4.7K,电阻的大小对时序有一定影响,对信号的上升时间和下降时间也有影响,一般接1.5K 或2.2K(实验:接入200K上拉电阻,结果观察到信号上升时间增大,方波变成三角波)I2C上拉电阻确定有一个计算公式:Rmin={Vdd(min)-o.4V}/3mARmax=(T/0.874) *c, T=1us 100KHz, T=0.3us 400KHzC是Bus capacitanceRp最大值由总线最大容限(Cbmax)决定,Rp最小值由Vio与上拉驱动电流(最大取3mA)决定;于是 Rpmin=5V/3mA≈1.7K(@Vio=5V)或者2.8V/3mA≈1K(@Vio=2.8V)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~(Rpmax的取值:参考周立功I2C总线规范中文版P33图39与P35图44,如下。

需要下载I2C总线规范中文版的童鞋,可以点击阅读原文,可以在最下面下载)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~标准模式,100Kbps总线的负载最大容限<=400pF;快速模式,400Kbps总线的负载最大容限<=200pF,根据具体使用情况、目前的器件制造工艺、PCB的走线距离等因素以及标准的向下兼容性,设计中以快速模式为基础,即总线负载电容<200pF,也就是传输速度可以上到400Kbps是不成问题的。

uart上拉电阻(原创实用版)目录1.UART 概述2.上拉电阻的作用和原理3.UART 上的上拉电阻应用实例4.上拉电阻的选取与注意事项正文一、UART 概述UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收/发送器)是一种通用的串行通信接口,广泛应用于电子设备之间的数据传输。

UART的主要功能是将数据从并行转换为串行,以便在通信线路上进行传输。

在数据传输过程中,UART还需要处理一些电平信号,如高电平、低电平等,这就需要上拉电阻来协助完成。

二、上拉电阻的作用和原理上拉电阻,顾名思义,是一种将输入端口向上拉高的电阻。

在 UART 通信中,上拉电阻的主要作用有以下几点:1.拉高输入端口的电平:在没有信号输入时,上拉电阻可以使输入端口维持在高电平状态,避免输入端口因浮动而产生误触发。

2.消除回路噪声:在通信线路中,可能会存在一些噪声,导致信号误判。

通过上拉电阻可以消除这些噪声,提高通信质量。

3.限制电流:当有信号输入时,上拉电阻可以限制输入电流,避免对UART 模块造成过大的电流冲击。

三、UART 上的上拉电阻应用实例在实际的 UART 通信中,上拉电阻通常应用在以下几个地方:1.数据线:在数据线上,上拉电阻可以保证在没有数据传输时,数据线维持在高电平状态。

2.控制线:在控制线上,如使能(EN)、片选(CS)等信号线上,上拉电阻可以保证在没有控制信号时,控制线维持在高电平状态。

3.状态线:在状态线上,如中断请求(IRQ)等信号线上,上拉电阻可以保证在没有状态信号时,状态线维持在高电平状态。

四、上拉电阻的选取与注意事项选择上拉电阻时,需要考虑以下几个因素:1.电阻值:根据通信线的特性和 UART 模块的输入阻抗来选择合适的电阻值,通常在 10kΩ~1MΩ之间。

2.功率:根据通信线的电流和电阻值,选择合适的功率,以保证上拉电阻能承受通信线上的电流。

一次性说清上拉电阻和下拉电阻在电子元件中,没有上拉电阻和下拉电阻等物理电阻。

之所以这样称呼它们,是因为它们是根据使用电阻的不同场景来定义的,它们的本质仍然是电阻。

常用于偏置数字门的输入,以防止它们在没有输入时随机浮动。

当你使用它们时,你会得到一个稳定的“高”或“低”状态。

相反,如果没有发生这种情况,则引脚上没有连接,程序读取高阻抗的“浮动”状态。

上拉电阻的定义:通过电阻将不确定的信号连接到VCC电源,并将其固定在高电平。

功能:向上拉动将电流注入器件;灌电流;当带有上拉电阻器的IO 端口设置为输入状态时,其正常状态为高电平,如下图。

图1同理,下拉电阻的定义:通过电阻将某个信号线连接到固定的低电平GND,以将其空闲状态保持在低电平。

功能:下拉是从器件输出电源;拉电流。

当带有下拉电阻的IO端口设置为输入状态时,其正常状态为低,如下图。

图2上拉电阻和下拉电阻2者共同的作用是:避免电压的“悬浮”,造成电路的不稳定。

如下图所示,R1为上拉电阻,R2为下拉电阻。

当R1的电阻在数百K时,它可以向信号线提供非常小的负载电流,负载电容器的充电相对较慢。

在这一点上,电阻被称为弱上拉。

同样,如果下拉电阻很大,下拉速度相对较慢,此时的电阻称为弱下拉。

如果上拉和下拉电平可以为芯片提供大电流,则此时的电阻称为强上拉或强下拉图3上拉电阻的作用1、提高输出的高电平:当TTL电路驱动COMS电路时,当TTL电路的输出电平低于COMS电路的最低高电平(通常为3.5V)时,必须在TTL的输出端连接上拉电阻,以提高输出值的输出电平。

2、OC(集电极开路,TTL)门电路必须加上拉电阻,才能使用,因为管子没有电源就不能输出高电平了。

3、为了提高输出引脚的驱动能力,一些MCU通常在引脚上使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了避免静电造成的损坏,不用的管脚不能悬空,通常,连接上拉电阻以降低输入阻抗并提供放电路径。

同时,当引脚悬空时,相对容易接受外部电磁干扰(MOS器件具有高输入阻抗,非常容易受到外部干扰)。

吴鉴鹰单片机开发板,学习单片机必备

二、拉电阻作用

1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。

2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!

3、一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平;C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用吗:比如:“当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入”。

4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。

一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是我们通常所说的灌电流

5、接电阻就是为了防止输入端悬空

电阻在选用时,选用经过计算后与标准值最相近的一个!

P0为什么要上拉电阻原因有:

1。

P0口片内无上拉电阻

2。

P0为I/O口工作状态时,上方FET被关断,从而输出脚浮空,因此P0用于输出线时为开漏输出。

3。

由于片内无上拉电阻,上方FET又被关断,P0输出1时无法拉升端口电平。

P0是双向口,其它P1,P2,P3是准双向口。

准双向口是因为在读外部数据时要先“准备”一下,为什么要准备一下呢?

单片机在读准双向口的端口时,先应给端口锁存器赋1,目的是使FET关断,不至于因片内FET导通使端口钳制在低电平。

上下拉一般选10k!。