挑花绣

- 格式:doc

- 大小:1.89 MB

- 文档页数:7

黄梅文化特色挑花黄梅挑花又名架子花、十字挑花,广泛流传于湖北省黄梅县。

长期以来,经过一代又一代农家妇女的精研细作,这门工艺日臻完善,以明快的色彩组合、精巧的图案构想凸显出独特的艺术表现力。

目录1介绍2历史起源3价值3.1 传承意义3.2 艺术特色4区别5荣誉6代表人物1.介绍黄梅挑花又名架子花、十字挑花,广泛流传于湖北省黄梅县。

长期以来,经过一代又一代农家妇女的精研细作,这门工艺日臻完善,以明快的色彩组合、精巧的图案构想凸显出独特的艺术表现力。

黄梅挑花属挑、补、绣这一民间刺绣的范畴,是在湖北省黄梅县民间长期广泛流传的一种民间工艺,其内容丰富,品种繁多,图案精美,色彩富丽,具有浓郁的地方风格和民族特色。

挑花与绣花同样是中国古老的传统刺绣工艺,它分布广泛,其中湖北黄梅挑花发源最早、最具代表性和影响力,在中国挑花工艺发展史中占主导地位,因此“黄梅挑花”也是各挑花的代表和统称。

2.历史起源相传,黄梅挑花起源于唐宋时期,成熟于明末清初。

据《黄梅县志》记载:早在宋代,黄梅就有了十分讲究的挑花工艺。

1958年,在黄梅县蔡山脚下发掘的明朝嘉靖四十一年(公元1561年)墓葬中,墓中女尸头上搭有彩线挑绣的"福寿双桃"方巾,可以证明黄梅挑花这门民间工艺,最少距今有约500年历史。

黄梅挑花起源元代,发展成熟于明末清初,是湖北省黄梅县民间广泛流传的一种民间工艺。

其内容丰富,品种繁多,图案精美,色彩富丽,具有浓郁的地方风格和民族特色,有俗谚说:“黄梅有女皆挑花”。

被专家誉为“无声的抒情诗,幻想的楚辞”,具有很高的美学和艺术价值。

黄梅挑花有着取材广泛,古朴典雅;承载文化,寄寓理想;布局严谨,富于变化;重在神似,浪漫抽象;追求善美,寓意吉祥;色彩明快,沉着和谐的艺术特色,具有稚拙粗狂、浑厚朴实的风格。

其原材料主要是家纺的棉布,早期颜色比较单调,只有白色和藏青色(自家印染),现在可以机织布,但必须是纯棉布,线主要有棉线和五彩丝线。

2021黄梅挑花图形的形式、构成及其现代应用范文 黄梅挑花艺术属民间刺绣的范畴,是广泛流传于湖北黄梅等地的一种民间工艺。

其品种繁多,题材丰富;图案布局严谨、富于变化;造型夸张、奇特而浪漫;色彩绚丽惊艳。

其图形构成规律遗传了楚文化的基因,具有浓烈的楚文化气息;其典型视觉符号及形式美法则在现代设计中具有应用价值。

1、黄梅挑花图形的形式特征 黄梅挑花多用自织大布染成群青色后作为挑花底布,以白线或黄线挑绣出主体骨架,填绣大红、桃红、朱红、桔黄、中黄形成暖色基调,点缀粉绿、墨绿、湖蓝使整个画面暖而不燥,繁复和谐。

挑花构图一般先从底布正中心下针,然后向四方扩展延伸,多采用对称、旋转或向四面八方发射形成主体团花,再以角花配置四周。

团花是挑花图案中的主体纹样,多为圆形、椭圆形或多角几何形,图案组织时采用方中套圆或圆中套方的方法,以对称、旋转、放射状制成主体团花,力求生动活泼,完整丰满。

同时,在四周配以向心或离心的角花,有的还配上带状的连续花边。

花边,又称边花。

往往用卷涡纹、曲线、文字、几何图形进行填充;题材内容多选自“七仙女”、“八仙过海”等戏曲和民间故事,人物造形抽象、简化,显得稚拙而奇特。

归纳起来,黄梅挑花图形的形式特点主要有四点。

一是图形的平面化。

二是图形的装饰性。

黄梅桃花图形强调神似重于形似点,写意重于写形,“它们不拘泥于对自然形态的模仿,而是大胆运用了想象从而创造出足以体现特殊情趣的作品”。

如“打骨牌”图案,展示了四人打骨牌的复杂场面,艺人们运用夸张、变形、平面化手法,大胆的解构重组,将画面表现得生动而富有情趣。

三是图形的象征性。

在中国传统文化中,“图必有意,意必吉祥”是图案装饰的一大特点。

黄梅挑花中“凤穿牡丹”、“喜鹊登梅”、“双龙戏珠”、丹凤朝阳”等众多象征性图形举不胜举。

四是图形的叙事性。

“作品的产生取决于时代精神和周围的风俗”。

黄梅是戏曲之乡,长期的耳濡目染,艺人们在制作挑花时融进戏曲情节是自然而然的事情。

浅议苗族挑花刺绣艺术的发展现状研究我国刺绣文化源远流长,苗族刺绣文化是我国传统民族民间手工艺之一。

挑花是苗族刺绣的典型代表,是我国的非物质文化遗产,它具有浓郁的民族特色和地方特色特征,其纹样丰富、多彩多样,工艺技法精湛,自身有着独特的文化价值和艺术价值。

因此本文试从刺绣文化背景、刺绣艺术特征、刺绣艺术发展三方面对苗族挑花刺绣艺术的现状做进一步的深入研究,以此来深层次的挖掘挑花刺绣文化艺术内涵,为今后苗族刺绣发展奠定基础,进而为我国刺绣文化发展在一定程度上指明方向。

标签:苗族;挑花刺绣艺术;发展现状一、刺绣的文化起源刺绣,俗称“绣花”,历史悠久,起源于人们对装饰自身的需要,是我国优秀的民族传统工艺之一。

我国刺绣有着千年的历史发展,文化博大精深,延传迄今,经久不衰。

在随着历史社会的不断发展过程中,在明清封建王朝宫廷绣工规模不断扩大下,民间刺绣也得到了进一步的发展,其中有名的苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣便是我国民间刺绣的典范,其风格多样,技艺精细,独具特色,主要用于生活之中,尤其是在服饰上应用颇多。

二、苗族刺绣的文化特征苗族是一个没有文字的民族,它的文化传承除了口头文学外,另外的一种形式就是苗族刺绣。

苗族刺绣作为苗族文化的一种文字符号,是情感表达的载体,具有丰富的文化内涵和独特的艺术特征。

苗族刺绣的创作是苗族妇女发自内心深处思想和感情的宣泄,深刻饱含了妇女深邃的思想内涵和朴实的感情色彩。

它是苗族人们记录历史、生活的一种文化载体,世代沿袭相传至今的文化产物。

其创作主题、造型、色彩主要依附在民族宗教信仰、伦理道德、民俗生活的基础上,并吸收其它民族文化,从而形成自己独特的苗族文化。

三、苗族挑花刺绣艺术的形成发展挑花主要流行于贵州中部以西到云南等地区苗族中。

苗族挑花刺绣是苗族时代传袭下来的女性文艺术化,是苗族着五色衣和长途迁徙的历史见证。

由于地理位置的不同,导致了不同地方历史文化背景形成的差异性,例如:花溪苗族挑花刺绣和沪溪苗族挑花刺绣就是苗族挑花刺绣的杰出代表,它们分别于2006年和2011被列入第一批和第三批国家非物质文化遗产名录,具有独特的艺术价值魅力。

苗族挑花刺绣的基本针法以苗族挑花刺绣的基本针法为标题,本文将介绍苗族挑花刺绣的基本针法技巧和特点。

一、苗族挑花刺绣简介苗族挑花刺绣是中国苗族传统手工艺之一,以其精细的刺绣工艺和独特的设计风格而闻名。

苗族挑花刺绣主要流行于贵州、云南等地的苗族聚居区域,是苗族妇女传统的手工艺技能之一,也是苗族文化的重要组成部分。

1. 穿针法:苗族挑花刺绣采用双针穿插的方式进行刺绣,一根针穿入绣布,另一根针从绣布的另一侧穿出,形成交叉的穿针效果。

这种穿针法使得刺绣线条更加饱满、立体,增强了刺绣作品的层次感。

2. 刺绣线的运用:苗族挑花刺绣通常使用丝线、棉线或金银线进行刺绣。

不同的线材可以营造出不同的效果,丝线细腻柔软,适合绣制花朵的细节;棉线厚实耐用,适合绣制背景和底纹;金银线质地光亮,常用于绣制节日庆典用品。

3. 挑花刺绣的特殊技法:挑花刺绣是苗族刺绣的一种独特技法,通过将绣线从绣布背面挑出,形成花朵的凸起效果。

挑花刺绣要求绣工对线的张力和力度掌握得恰到好处,以保证刺绣效果的美观和牢固。

4. 基本刺绣针法:苗族挑花刺绣的基本针法包括直线针法、盘针法、双针法、缠针法等。

直线针法是最基础的针法,用于绣制直线、曲线等基本形状;盘针法用于绣制圆形或其他曲线形状;双针法适用于绣制宽度较大的线条;缠针法用于绣制花朵的细节和纹饰。

三、苗族挑花刺绣的特点1. 线条饱满:苗族挑花刺绣以其线条饱满、立体感强而著称。

通过穿针法和挑花技法,使刺绣作品的线条更加丰富多样,给人以立体感和层次感。

2. 色彩丰富:苗族挑花刺绣注重色彩的运用,常用红、黄、蓝、绿等鲜艳的颜色进行绣制。

色彩的丰富使得刺绣作品更加生动活泼,富有民族特色。

3. 图案独特:苗族挑花刺绣的图案独特多样,常以花鸟、山水、人物等为主题,寓意丰富。

图案的设计灵感来源于苗族的民俗文化和自然环境,充满了浓厚的地方特色。

4. 手工精细:苗族挑花刺绣是纯手工艺,绣工需要耐心和细致的工作态度。

花溪苗族挑花刺绣基本针法花溪苗族挑花刺绣是苗族民间传统手工艺技艺术,具有悠久的历史和独特的风格。

它以其细致华丽、色彩鲜艳的特点而闻名于世。

挑花刺绣的基本针法是实践的核心,下面将介绍一些常用的基本针法,希望对爱好刺绣的朋友们有所启发与帮助。

首先,挑花刺绣的基本针法包括平针、接针、穿针、嵌针和剖针等。

平针是刺绣过程中最基础的针法之一,它的原理是先将针从织物表面插入,然后再将针穿出。

这样做可以使刺绣线条更平滑、匀称。

接针是在平针的基础上进行的,在织物上绣的线条曲线较多时,可以使用接针来实现更加圆润流畅的效果。

穿针是一种特殊的针法,它常用于刺绣中的纵线。

穿针的技巧是将针穿过织物,在两个点之间形成一条直线。

这样可以使纵线更加紧实、整齐。

嵌针则是绣制图案时常用的一种针法,它通过将线穿过已经绣好的图案中间,形成图案的某一部分。

嵌针可以使图案更加立体、丰满。

而剖针是用来绣制较宽线条的一种技巧,它的原理是将绣线平均分为两根,然后再绣制出宽度较大的线条。

除了这些基本针法,还有其他一些常用的绣法,如抄针、穿心针、染针等。

抄针是一种复杂的绣法,它能够实现非常细致的图案效果。

穿心针则是用来绣制小圆圈或心型的一种针法,它的技巧是将针穿过织物,再回到起始点形成圆形或心形。

染针是一种用绒线绣制的特殊针法,它在绣制过程中会有一种渐变色的效果,非常美观。

挑花刺绣的基本针法虽然简单,但是却可以通过变化和组合实现丰富多样的刺绣效果。

除了熟练掌握基本针法之外,还要注意保持稳定的手势和力度,掌握不同线线的使用方法,选择合适的刺绣工具和材料,这些都是实践中需要注意的细节。

总之,挑花刺绣的基本针法是苗族传统手工艺技术的重要组成部分。

通过学习和掌握这些基本技巧,我们可以创作出精美绝伦的刺绣作品。

希望各位刺绣爱好者们在实践中不断探索,不断提高自己的技艺水平,共同传承和发扬苗族挑花刺绣的独特魅力。

瑶族刺绣的发展与创新——连南瑶族挑花刺绣的发展之路龙雪梅【摘要】20世纪90年代,我县大力发展旅游业,瑶族挑花刺绣以其原生态的民间艺术特色,绚丽、鲜亮的色彩图案吸引着八方游客,连南瑶族挑花刺绣一步步走出"深闺",跻身于商品市场的大舞台,逐渐成为我县独具特色的新兴支柱产业.近年来,随着工业文明的发展和现代人生活方式、审美观的改变,原生态的连南瑶族传统挑花刺绣的问题逐步显现,已成为制约瑶族挑花刺绣生存和发展的瓶颈,传统的瑶族挑花刺绣该如何在当代获得再生已经成为一个重要的研究课题.瑶族挑花刺绣一定要进行变革与创新,才能生存和发展.【期刊名称】《清远职业技术学院学报》【年(卷),期】2011(004)002【总页数】5页(P50-54)【关键词】瑶族挑花刺绣艺术;历史发展;变革与创新【作者】龙雪梅【作者单位】连南民族高级中学,广东连南,513300【正文语种】中文【中图分类】TS935.1连南瑶族自治县位于广东的西北部,居住有排瑶和过山瑶。

连南是排瑶的世居地,至今已有一千五百多年的历史;连南是世界最大的排瑶聚居地,而过山瑶是世界上瑶族最大的一个支系,瑶族文化极其丰富。

独具特色的瑶族风情、深厚的瑶族文化底蕴,有着广阔的开发前景。

连南排瑶的最盛大的传统节日是“耍歌堂”。

专家考证,在唐朝连南瑶族就有“耍歌堂”活动。

“耍歌堂”是排瑶民族文化最重要的组成部分;是连南排瑶世代相传、继承和弘扬瑶族优秀文化的主要载体。

瑶族挑花刺绣工艺等一批优秀的民族传统文化借助“耍歌堂”活动得以保存和发展。

有句瑶家俗语:“瑶族姑娘爱绣花,不会绣花找不到婆家。

”话虽说得绝对一点,但足以说明瑶族妇女擅长刺绣工艺。

从孩童少女到白发阿婆,祖辈相传,无一不会刺绣。

瑶族妇女热爱挑花刺绣毋庸置疑:茶余饭后、劳作闲时瑶族妇女都爱拿起绣花针;在各村各寨、街边、田间山埂,总是能够看到瑶族妇女利用劳作闲暇时间刺绣的情景。

连南瑶族民间挑花刺绣艺术历史悠久、内容丰富,有着深厚的群众基础,是一个值得我们去研究、挖掘、开发的好项目。

苗族挑花刺绣基本针法

苗族传统挑花刺绣技艺是苗族民间手工艺中的瑰宝,下面将介绍一些基本的针法:

1. 打直线针法:将绣花布固定在绣架上,用针穿过绣布,使针头在绣布上形成一条直线。

这种针法常用于绣制花瓣、叶子等直线状的图案。

2. 固定点针法:将针穿过绣布,锁住一段线头,然后穿回绣布上,并用线束牢固。

这种针法常用于绣制花蕊等细节部位。

3. 花朵连线针法:通过穿针引线,将不同的花朵以线条相连,形成整齐的花朵串联的效果。

这种针法常用于绣制花篮、花环等装饰性较强的图案。

4. 提花针法:将绣针穿出绣布后,先向上提起一小段线头,再穿入绣布,加强线头的固定,形成凸起立体的花纹效果。

这种针法常用于绣制立体的花朵、动物等图案。

5. 拖线针法:将绣针从绣布的背面穿出,沿着图案线路在绣布的正面继续穿刺,形成绒线状的效果。

这种针法常用于绣制动态图案、装饰性较强的线条。

以上是苗族挑花刺绣的一些基本针法,通过运用不同的针法,可以创造出丰富多样的图案和装饰效果。

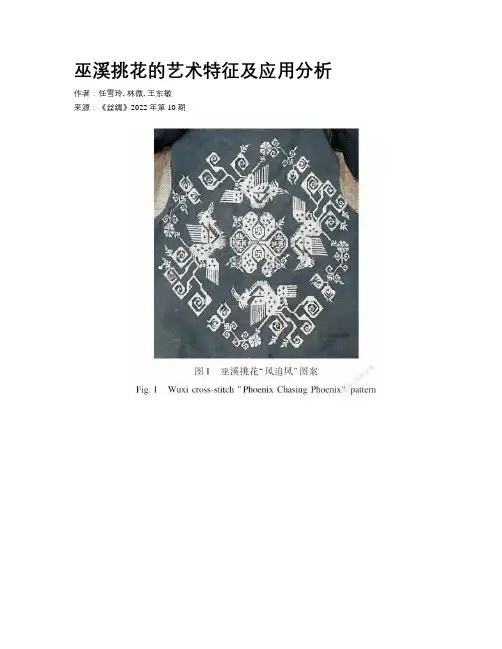

巫溪挑花的艺术特征及应用分析作者:任雪玲, 林微, 王东敏来源:《丝绸》2022年第10期摘要:巫溪挑花已列入國家级非物质文化遗产名录,但由于传承途径单一且文本资料稀少,正面临着知识流失的传承困境。

本文基于实地调研与实物分析,从针法工艺、图案构成、纹样题材及色彩搭配四方面探讨了巫溪挑花的艺术特征。

巫溪挑花有着齐整严密的针法特点、均衡和谐的构图表现、丰富多元的纹样题材及独具风格的色彩搭配,是巫溪当地地域文化及审美内核的集中体现。

在当代文化空间中,巫溪挑花需要在保有其文化特性与艺术特性的基础上继续发展,因此本文从图案的数字化提取及挑花的现代应用两方面探索了巫溪挑花的传承方式,有助于更好地保护和传承巫溪挑花工艺。

关键词:巫溪挑花;民间刺绣;艺术特征;非物质文化遗产;传统手工艺;民间艺术中图分类号: TS935.3文献标志码: B文章编号: 10017003(2022)10010808引用页码: 101202DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.10.014挑花也被称为挑织,是中国传统的民间刺绣工艺[1]。

巫溪挑花发源于重庆市巫溪县,曾广泛分布在以巫溪为中心的渝、陕、鄂周边,并在大宁河上游流域广泛流传,其种类多样、题材丰富、寓意吉祥,是本土生活、艺术及文化三维融合的产物。

自国家工业体系建立以来,城市化进程与外来文化给传统民间艺术形态带来了巨大的影响,巫溪挑花一度面临无人继承的困境[2]。

目前,国内关于巫溪挑花的研究较为稀少且缺乏深入分析。

在艺术特征研究方面,冉瑞铨[3]、罗迪等[4]探讨了巫溪挑花的构图及符号化特征。

但论述仅停留在概述层面,并未具体展开对挑花图案构图、题材、色彩及工艺层面的分析。

因此,本文从针法工艺、图案构成、纹样题材及色彩搭配四方面分析了巫溪挑花艺术的特征,丰富巫溪挑花的理论资料,为巫溪挑花的保护、传承及应用提供参考。

研究资料源于笔者在巫溪县“红池绣楼”扶贫车间和“非物质文化遗产展示馆”的实地调研,调研过程中共采访了当地7位非物质文化遗产传承人,收集挑花产品72件,拍摄照片205张。

花溪苗族挑花技艺的绣法1. 简介花溪苗族挑花技艺是中国苗族传统手工艺之一,以其精湛的绣工和独特的图案而闻名。

这种绣法主要流传于贵州省贵阳市花溪区的苗族聚居地,是花溪苗族文化的重要组成部分。

2. 背景挑花技艺源远流长,起源于古代苗族人民对美好生活和祝福的向往。

在过去,花溪苗族妇女常常利用业余时间进行挑花绣制,以装饰家居和服饰。

随着时间的推移,这种传统手工艺逐渐演变为一门独特而精湛的艺术。

3. 工具与材料准备•绣针:选择一把适合自己手感、锋利耐用的绣针。

•绒线:根据自己设计图案选择颜色丰富、质地柔软的绒线。

•织物:挑选一块平整、柔软、颜色与线线搭配协调的织物作为底布。

4. 绣法步骤步骤一:设计图案在开始绣制之前,需要先设计图案。

花溪苗族挑花技艺的图案多以自然界的花草、动物和人物为主题,具有浓厚的苗族文化特色。

可以根据个人喜好和创意进行设计,也可以参考传统的苗族挑花图案。

步骤二:将图案转移到织物上将设计好的图案用铅笔或者水溶性笔轻轻地画在织物上,确保线条清晰可见但不会对织物造成损坏。

步骤三:选择合适的线线根据设计图案选择合适的颜色和质地的绒线。

不同颜色、不同种类的线线可以营造出不同的效果,增加作品的层次感。

步骤四:开始绣制1.将一端的线线穿过绣针眼,并将另一端固定在底布上。

2.从底布下方穿入针脚,再从上方插入下一个点位。

3.重复这个动作,按照设计好的图案进行刺绣。

4.不同点位之间需要通过跳针、穿线等技巧连接起来,使线线在织物上形成连贯的图案。

步骤五:细节处理在完成主要的图案绣制后,可以根据需要进行一些细节的处理。

比如加入一些小花、小叶等装饰,使作品更加丰富和生动。

步骤六:整理和修饰完成刺绣后,需要对作品进行整理和修饰。

可以修剪多余的线线,熨烫整平,并在边缘处做一些装饰性的处理。

5. 特色与传承花溪苗族挑花技艺以其精湛的绣工和独特的图案而闻名。

它不仅是一种手工艺,更是苗族文化的重要组成部分。

这种传统技艺通过苗族妇女代代相传,保持了其独特性和纯正性。

挑花技艺的基本针法挑花技艺是一种传统的手工艺技术,通过用针将花纹挑出来,使织物更加美观和精致。

而挑花技艺的基本针法是实现这一目标的关键所在。

下面将介绍几种常见的挑花针法。

1. 插针法插针法是一种常见且基本的挑花针法。

首先,将需要挑花的花纹轮廓用铅笔或者炭笔在织物上画好。

然后,用细针将织物上的花纹轮廓一点一点地插起来,形成花纹的轮廓。

插针时要注意力度的掌握,以免刺破织物。

2. 穿针法穿针法是一种更为复杂的挑花针法,适用于一些较为细致的花纹。

首先,将织物上的花纹轮廓用铅笔或者炭笔画好。

然后,用针将织物上的轮廓线穿透,从织物的背面穿出,再从前面穿回去,形成花纹的线条。

穿针时要注意保持线条的连贯性和流畅性。

3. 探针法探针法是一种更加细致的挑花针法,适用于一些非常复杂的花纹。

首先,在织物上画好花纹的轮廓。

然后,用细针将织物上的花纹线条一点一点地探出来,形成花纹的线条。

探针时要小心谨慎,以免损坏织物。

4. 拉针法拉针法是一种用拉的方式来完成花纹的挑花针法。

首先,在织物上画好花纹的轮廓。

然后,用针将织物上的花纹线条从织物的背面拉出来,形成花纹的线条。

拉针时要注意保持线条的平整和整齐,以使花纹更加美观。

5. 填针法填针法是一种用填的方式来完成花纹的挑花针法。

首先,在织物上画好花纹的轮廓。

然后,用针将织物上的花纹线条填满,形成花纹的图案。

填针时要注意力度的掌握,以免使花纹线条过于密集或者过于稀疏。

以上介绍的是几种常见的挑花针法,它们在挑花技艺中起到了重要的作用。

挑花技艺的针法需要经过长时间的练习和不断的实践才能熟练掌握。

只有掌握了基本的针法,才能在挑花技艺中发挥出自己的想象力和创造力,创作出更加精美的花纹和图案。

希望通过本文的介绍,读者对挑花技艺的基本针法有了更深入的了解,并对挑花技艺产生更大的兴趣。

挑花技艺是一门非常有价值的手工艺技术,它不仅能够提升织物的美观度,还能够传承和保护传统文化。

让我们一起学习和传承挑花技艺,为传统手工艺技术的发展做出自己的贡献。

云南苗族的挑花工艺民族艺术研究.云南苗族的挑花工艺口熊丽芬摘要:在云南苗族地区广为流传的苗族挑花工艺是苗族人民为加固衣服,美化生活,表达感情,记录和传播民族历史文化而创造的一种手工艺.云南苗族挑花工艺以十字挑花为主要构图手段;其纹饰图案造型以几何纹,动物纹,植物纹为主;其色彩对比鲜明,素而不筒,简而不繁;其纹饰图案内涵丰富,既有苗族妇女对自然界中的动植物,山JIl风貌及生活用品的写意寄情,又有她们用绣花针记录下的本民族人民在不断的迁徙过程中逃避战争,追求美好幸福生活的斗争征程等内容;其纹饰图案遵循一定的美学原则来造型.随着时代的发展变化,云南苗族挑化工艺在传承中发展,在美化着苗族人民生活的同时,也给予着各族人民美感享受.关键词:云南苗族;挑花工艺;技法;图案;美学原则中图分类号:K892.24文献标识码:A文章编号:1003—840X(2009l02—0016—06在云南苗族地区广为流传的苗族挑花工艺,是苗族人民为加固衣服,美化生活,表达感情,记录和传播民族历史文化而创造的一种手工艺.这种手工艺是苗家妇女的"教科书",也是苗家妇女的"必修课".苗家人以挑花手艺的好坏来衡量苗家姑娘是否心灵手巧——在苗族花山节上,小伙子们选择对象,老妈妈们物色儿媳,通常是以姑娘服饰的漂亮与否为先决条件的.云南苗族挑花工艺在技法,纹饰图案造型,色彩搭配等方面均独具特色,其用途广泛,其纹饰图案内涵丰富,遵循一定的美学原则来造型.如今,这一传统的手工艺随时代的发展而不断发展变化,显示出勃勃生机.一,挑花技法早在四千多年前,史籍上就有"衣画而收稿日期:2009—03一O5l6?裳绣"的记载.春秋战国时期,刺绣工艺已日趋成熟,相当普及.东汉思想家王充在《论衡?程材篇》中记载:"齐郡能刺绣,恒女无不能者."自唐宋之后,刺绣工艺发生了很大的变化,主要产生了两种绣品:一种是在魏晋隋唐绣制佛像的基础上发展成的"画绣";另一种是劳动妇女以实用为目的,为美化生活,装饰服饰而制作的绣品."挑花"是刺绣工艺中的一种技法,以布的经纬纱交叉的"十"字形为"坐标",以对角插针成"X"形,用细密的小十字"挑"织成各种花纹图案,称为"十字挑花""十字绣"或平挑花.这种挑花具有朴实,耐用,优美的特点.苗族服饰一般在袖口,袖套,衣领,衣肩,裙摆等容易磨损处借助挑花图案镶边予以加固.它最初产生大概出于实用的目的,后来不断发展,则是为了满足审美的需民族文化.要.挑花工艺在我国不仅历史悠久,而且流行地区广泛,在云南苗族地区的运用尤为普遍. 在云南苗族地区,妇女无论老少都会挑花.苗族小姑娘一般到七,八岁时,就在母亲的指导下学习挑花了.田边地角,房前屋后时时都能见到学习挑花的小姑娘的踪影.她们认为如果不会挑花,不但被人讥笑,瞧不起,而且婚姻也会受到影响,很难找到一个好人家.因此苗族姑娘为了今后的生活,就必须勤学苦练.只要有空,姑娘们便会从自己的绣花包内掏出针线挑起花来,有时成群结队地聚在一起,相互切磋技艺,你学我的图案,我学你的技法,年长Et久,山上的树木花草便都融进苗家姑娘的挑花图案中去了,苗家姑娘人人都成了挑花能手.母亲在向姑娘传授挑花技艺的同时,也就把纹样的名称,含义以及有关本民族的历史,创世纪的神话故事传授给她们. 苗族的挑花工艺是苗家妇女的"教科书",也是苗族妇女的"必修课".正因为这样,苗族的挑花工艺才能一代一代地传承下来,成为苗族妇女美化生活,装扮自己,表达情感,记录历史文化的传统工艺.苗族妇女挑花时,既不打样,也不画线,完全凭借天生悟性,娴熟的技艺和非凡的记忆力,数着底布上的经纬线来进行.通过压几针放几针的计算方法,在一块白布或黑布上挑出各种各样美丽的花纹图案.云南苗族挑花的特点是依据布的经纬线人针,以十字挑花为主要构图手段.其步骤是:先用红线或白线挑好大轮廓,然后再用其他色线(如黄,白,绿,紫等)按图案隔一根纱或数根插针,由点扩散到线,再扩展成面,不能错乱.这种挑花多为背面挑,正面看;花纹多呈几何图形,常常是纹形不同的几朵小花拼成一大朵花,外套菱形方格.二,纹饰图案造型云南苗族挑花图案之所以如此绚丽多彩,引人注目,是与他们的丰富纹饰分不开的.苗族妇女的一针一线储存了千年古老记忆和他们对生活的美好追求,在造型创意和表现手法上充分展示了苗族在写实与写意方面的技巧与才能,这种挑花是她们随心所欲的创作.其纹饰题材内容源于对自然环境的写实和对古代历史文化及自然环境的写意.以纹饰归类,大致可分为三大类:几何纹,动物纹,植物纹.几何纹是人类最古老的纹饰之一,早在人类掌握纺织技术时就已出现在服饰上了.苗族挑花图案一般较为规整对称,多为几何纹,有十字纹,锯齿纹,水波纹,云纹,雷纹,回纹,井字纹,菱形纹等.几何纹样在挑花图案中所占的比例较大,基本占整个画面的70%,大多数以方形,三角形和菱形为主.正三角形有一种稳重向上的感觉,与倒三角形组合,形成一个正方形,严谨饱满.一幅挑花图案由无数的大小三角形组合成, 中间插绣不同色彩的花卉,与三角形形成对比.这些三角形使整个图案的花纹与服饰的配搭格外和谐,生动,避免了琐碎感.动物纹在苗族挑花纹饰中非常丰富,造型也十分奇特,苗族妇女采用独有手法,使动物纹饰产生夸张的变形,更显其独特的韵味和魅力,主要有龙,狮,鸡,鸟等的纹样.植物纹不仅是苗族纹饰构图的主要配饰, 还是其主题纹饰,主要取自常见的蕨菜,葫芦,八角花,四角花,团花及各种不常见的花草树木等.这些植物的图案大多为抽象图案,通过个人的想象力将其抽象为绣片上的方形,菱形,螺形,十字形,之字形等纹样.挑花时必须"数丝而绣",图案受到十字针脚的限制,因此造型简练,形象"几何化".苗族挑花图案由中心装饰区与边角装饰区及花边组合而成.图案无论大小,均较多使用垂直,对角的针法.花纹布置非常严谨, 以简练,夸张的表现手法,采取均衡对称的几何图形构成主纹,用花草树木图案在四周作陪衬,形成丰满严谨的画面.l7?民族艺术研究.三,色彩搭配苗族挑花的魅力除了工艺的精湛外,还在于其色彩的大胆运用.《后汉书》《搜神记》等书中,都有苗族"好五色衣服"的文字记载.这说明早在秦汉时期,苗族先民的服饰就是多彩多样的,这种多彩即由各种色彩搭配不同的挑花图案构成.苗族服饰斑斓的色彩给人予强烈印象,以至于从明清开始至近代,人们常以服饰图案的色彩将苗族划分为白苗,青苗,花苗,红苗,黑苗等不同支系.不同支系的苗族服饰配色也不相同.据说在古代,苗族服饰本来没有多大差别,但他们迁徙进人西南山区后,群山的阻隔使各宗支不得不分散到各地居住.他们相约每年聚会一次,祭祀祖先.为了避免混乱,老人们议定每个支系制作式样和挑花纹样皆不同的服装以示区别,苗族的服装,图案纹样由此变得丰富多彩起来.苗族每一个支系对色彩的选择各有侧重.云南青苗喜欢青色,妇女的上衣和裙子都以蓝,黑为主,庄重大方,只在裙边,袖口和领口用挑花和蜡染花纹作装饰,平添几分隋趣.白苗喜爱白色,百褶裙为纯白色,不染色也不挑花,上衣花纹图案简单,一般以细布条逢制成图案,白色百褶裙与用红线挑花的腰带和袖口形成强烈对比.红苗喜爱红色,爱用红色毛线挽头发;其服饰红色的挑花与蓝,黑色的麻布底料相映成趣,雅致中更显秀丽.花苗妇女穿的蓝底蜡染短百褶裙或蓝,黑,白线织成的百褶裙素雅动人,上衣和头饰上的花纹图案较多,色彩鲜艳夺目.苗族服饰因用途,花纹的粗细,装饰的繁简不同而使用不同色彩的图案.在盛大节日及出嫁时穿的盛装,做工精细,图案花纹浩繁,色彩丰富,多以红色为主调,代表吉祥与幸福,包含着对生命和爱情的礼赞,一般均要几年时间才能绣制完成,少女把青春岁月, 幸福欢乐,对爱情的忠贞全倾注到绣品中.走】8?亲串戚,回娘家,陪客,赶集等社交活动时穿戴的,更多地反映了挑花者的个性和爱好,以蓝,绿,紫等深色,冷色为基调的色彩,协调而庄重,浓重而艳丽.便装的花纹图案就少些,多用机织花边和彩带来装饰服饰.因年龄不同,苗族服饰的色彩也有差别,年龄大的喜欢素雅的颜色,年纪轻的则喜欢鲜艳的颜色,因而形成了苗族年轻妇女的服饰色鲜,花繁,年老的则色淡,花简的特点.云南苗族挑花图案纹样的颜色以红,绿, 蓝,紫,白为主色,以黄色为点缀色.在配色方面,则用色适中,对比鲜明,有素有彩,具有素而不简,彩而不繁的特点.苗族服饰的色彩并非是一成不变的,它也是随着社会经济环境的发展而不断变化的.过去就地取材,全靠植物的汁液浸泡染制五色线;现在采用化学染料染色,线的颜色品种多,色泽亮度好,效果也就大不相同,更加鲜艳夺目. 尽管在苗族装饰服装的色块中很难找到单纯一种颜色,往往将几种颜色交叉使用(这是苗族运色的特点之一),但由于其颜色主次搭配得当,从而使整个画面主次,强弱,虚实对比鲜明,既有立体感,又有层次感.苗族用色的自由,大胆,冷暖对比的强烈,色彩的浓烈鲜艳,不同程度地反映了居住在山区的苗族人民朴素的审美观,反映了他们对山区五颜六色的自然物色彩的认知和理解. 四,挑花制品的用途云南苗族妇女们凭着她们非凡的想象力和创造力,将一个个含有自然景物,生活用品,历史文化内容的单独的,局部的图案巧妙组合,形成完美的,丰满的挑花绣品,这些色彩鲜艳的花纹图案被缝缀在衣领,前胸,后背,袖筒,裙摆,围腰,飘带,绑腿上,既是一种美的存在,对衣物又起到加固作用,对历史文化则起到记忆和传播作用.苗家姑娘为相互交流挑花技艺和在小伙子面前展示自己的挑花才能,往往在一民族文化.年一度的花山节上,穿上自己亲手绣制的最漂亮衣裙到花山场寻找自己的意中人.苗族挑花制品中最精美,最富有创造性的就是挑花背被了.她们在蓝色或黑色的底布上,用大红,朱红,粉红丝线挑出各种花纹图案,喜用"井"字纹组成类似菱形的几何图案;以玫瑰红,白为主色,紧挑密绣出的图案灿若云霞,几乎看不见黑色底布.其图案饱满,均衡,且喜用平绣的折枝花图案作边饰.其工艺相当精细,结构形式多变,中心图案为菱形,方形,四周以花鸟和瑞兽组成吉祥图案,成为小孩的吉祥物和保护神. 母亲千针万线缝制的背被,饱含着对婴孩的深深爱恋和祝福.挑花挂包是苗族妇女出门时随身携带的物件,不仅具有实用价值,还具有装饰效果. 五,纹饰图案的内涵苗族妇女的挑花图案有的是大自然中的花草树木和小动物的图案,有的则是苗族日常生产,生活中用具什物的图案.苗族挑花图案的美与她们所居住的自然环境分不开.苗族一般居住在有山有水,有花有草,有林有鸟的半山区和高山上.苗家妇女在这青山绿水的世界里,绣出天上的云朵,林中的鸟雀,水里的鱼儿和人世间的生活,生产用具和建筑等的图案来美化生活. 如:金平,元阳,个旧的青苗喜欢在百褶裙上用螃蟹图案做装饰,据说螃蟹是最聪明,最能干,最勤劳的动物,把螃蟹图案绣在衣裙上表示要像螃蟹一样勤劳能干.八角花,蕨菜花等植物的图案在衣裙上被挑绣出来, 姑娘穿上后,就会像八角花一样美丽富有,像蕨菜花一样充满生机和希望.青苗妇女裙子上的板凳花,是比较古老的图案,穿上绣有板凳花图案的衣裙,表示要像凳子一样四方有脚,随地放置都能稳稳立住.十字排线架图案则取材于苗族妇女在纺麻织布时必不可少的排线架,该图案呈现对称美.另外,山上蜿蜒的小路,天空中的彩云,山谷里的河流等也是苗家妇女喜爱的图案.白苗妇女的衣领,衣袖和腰部,一般采用彩云和蕨菜花相结合的美丽花纹做挑花图案,至今还有少数白苗老人保存着绣有这样花纹的衣服做老人服,死时必须穿上,才能上天见到老祖宗."田"形图案是各地苗族妇女服装的基本装饰图案,这是她们对自身生活环境和历史生存条件的艺术再现.还有一种古老而常见的螺旋式花纹,称为"螺蛳纹样".螺蛳生活于海边,湖泊里,在今天苗族居住的山区是找不到的,螺蛳纹样的出现是苗族历史生活的反映.苗族妇女所绣的一些花纹图案有着很深的历史文化渊源,是苗族历史文化的载体.这些图案不仅是苗族心理状态和审美观的反映,也是苗族的历史和文字.苗族妇女绣片上的每个图案,甚至每一条线,每一个点和各种色彩的点缀,都有它的象征意义.云南苗族用南迁的历史来解释衣服上的一些挑花图案,一些地方的苗族兄弟认为:妇女上衣托肩上的图案和线条,象征长城及城墙上的炮台;城墙加上房屋的图案,表示祖先原来住在长城内;一条大,一条小,系在腰后的两条腰带,表示祖先原来住在城市,后来搬迁到山箐里;图案里绣的花纹线条和各色条纹,表示迁徙途中经过的山川河流.另一些地方的苗族兄弟则认为:妇女裙子上纵横交错的线条是田埂,其中几个点是谷丛,坎肩上的大花是京城,红绿线条是九条河,中间为城市;裙子下摆的两条线是黄河,长江;脚上系绑腿则是为了渡河时保护田契,这一习惯一直被遗留下来.而白苗上衣领上绣的彩云图案,表示升天的路,人死后只要穿上绣有这样图案的衣服就可以升天,见到老祖宗了.另外,青苗妇女裙子脚边的一条红布宽边象征祖先迁到红河一带居住.据说,过去在金平县,屏边县,蒙自县一带的苗族妇女在死时都要穿上红布做脚边的裙子.由于19?民族艺术研究.苗族没有文字,他们便用象征性的纹样,符号,标记把本民族为了逃避战争被迫不断迁徙的历史绣在衣服上,记录下来.有的学者把苗族挑花刺绣中的符号归类比较后进行整理,称之为"刺绣古苗文",是有一定道理的.所以,苗族挑花图案不仅工艺细致,而且将民族历史描绘在抽象的纹样之中,从而使民族感情和装饰美感得到有机结合.六,纹饰图案的美学法则云南苗族挑花工艺的纹饰是扎根于苗族文化沃土中的一朵朵绚丽的艺术之花,是苗族历史文化的一个有机组成部分.动植物纹样源于自然界,是对自然环境中具体物象的模拟;几何纹样则源自存在于自然界和社会生活中物体的形状,是对这些物体形状的抽象概括.苗族纹饰的造型遵循普遍的美学原则,其挑花工艺以点,线,面构成的图案色彩十分丰富,这些美丽的花纹图案使一件衣服变得五彩缤纷,绚丽夺目.苗族挑花围绕着对称与均衡,对比与协调,比例与尺度,节奏与韵律,统一与变化等形式美学法则,灵活进行点,线,面组合,令图案凸现形式美感.对称与均衡对称是苗族纹饰遵循的主要美学原则,也是人类不同民族装饰纹样构图普遍遵循的美学原则.无论是动物,人,还是植物,其对称的形式是随处可见的.格罗赛说:"身体的对称形式,使他不能不作对称的装饰." 两袖,两襟,两肩,胸背等都要求纹饰的对称.由此,我们不难理解纹饰图案的对称性规律.对称原则的运用确实使纹饰产生了和谐,统一的美感.苗族挑花制品中随处可见中轴线的存在,尽管多数中轴线是概念形态的,是靠两边的对称组合烘托出来的,但处处可见对称的排列构图.苗族挑花图案非常讲究有规则的对称,其图案结构严谨,整齐20?紧凑,容易找到圆心,坐标轴,无论沿横向或是纵向折叠,都是对称的.许多图案不仅整个大的组合图案对称,而且大图案中的每个小图案也是对称的.十字理线架和变相的十字架作为对称轴常被用于挑花图案中,十字架的十字交叉口就是整个图案的中心,苗族妇女们还采用大十字套小十字,大小十字共存的方法,使图案从小到大都均衡对称.比例与尺度比例与尺度是苗族挑花图案造型设计的重要法则.没有相应的比例和尺度,图案就难以成形,也就没有实用价值,更谈不上形式美.对比与协调对比与协调既矛盾又统一,是造型艺术必须遵循的法则,也是挑花图案设计中极为重要的法则之一.日本山口正诚和冢田敢在《设计基础》一书中将对比总结为直线与曲线,明与暗,暖与冷,大与小,粗与细等的对比关系.苗族挑花工艺透过点,面,色彩的运用,显现对比效果,从而增强了图案的美感.这其中最值得称道的还在于色彩的运用上,她们借助强烈的对比色彩,增强了苗族挑花图案的亮度.此外,苗族挑花工艺还十分注重挑花图案内部,挑花图案之间,挑花图案与色彩,色彩与色彩之间搭配的协调. 节奏与韵律节奏原则在苗族纹饰中被广泛运用.对于装饰上的节奏问题,法国人格罗赛在《艺术的起源》一书中说:"节奏的本质形象,是某个特别单位的有规则的重复;无论是一种声音,一种动作,以及现在所说的一种图形,都是的,然而节奏的单位并不一定要严格意义上的一个单位;就是几种元素合起来的,也可以称它为单位,只要一个有单位的作用的都可以算在内."节奏与韵律在苗族挑花图案中获得了充分的体现.苗族挑花图民族文化0案除运用动植物形象增强图案的节奏感和韵律感外,更多运用几何图式来体现它们.初看单薄甚至呆板的"+"字纹,用反复出现的方法,无论排列成团状还是条状,画面都会顿时生动起来,变化也相应增多.从头饰, 衣饰,裙饰到围腰,形成一个仿佛永不停息的运动过程,产生强烈的节奏感.统一与变化统一与变化法在苗族挑花图案中突出地表现为对传统图案的继承与发展.苗族挑花图案有固定的纹饰图案,这些纹饰图案是祖辈传下来的,已得到本民族的认可,并传承成为固定的母题图式.但随着社会的发展,花纹图案也在发生变化,这种变化是在母题图式基础上的变化,是渐进的,局部的变化. 七,结语苗族挑花工艺是祖国民间美术大花园里的一朵奇葩,是民间工艺的精华,是心灵手巧的苗族妇女智慧的展现.苗族挑花工艺带着自己独特的芳香,具有鲜明的民族特点.苗族挑花图案是一部苗族古老的史书,它记载着苗族不断迁徙的苦难历史,它记载着这一民族的感情理想,宗教信仰,风俗习惯,文学艺术等,也是一部苗族文化的发展史.苗族挑花工艺是苗族美学观的集中体现.它不仅美化了苗家的生活,增添了苗家生活的色彩和情趣,还展示了苗族的审美心态,包含着深厚的民族感情和民族自豪感.苗族妇女把这古老的传统工艺保存至今,并且将其与现代的科学技术结合,从简单的构图组合形式发展为几何和多层次的组合图案形式.这些图案花纹规整对称,色彩丰富, 是人与自然和谐相处的产物,除具有历史感外,还具有强烈的时代感.云南苗族妇女将大自然的奇花异草绣制成图案来装点自己,美化自己,通过勤劳的双手继承和发展了丰富多彩的民族文化,充分反映了苗族人民创造历史和征服自然,改造自然的开创精神,从而也充分表达了苗族人民对幸福生活的向往和追求.千百年来,苗族先民从黄河流域经过长江翻山越岭,走向祖国的大西南和中南地区,其中一部分移出国境,流人越南,老挝,缅甸,泰国及其他一些欧美国家,传统的挑花艺术也随之受到不同地区,不同民族的影响而发生变化,同时它也直接或间接地影响了别的民族.在改革开放的今天,商品经济大潮冲击着社会的每个角落,云南苗家山寨也不例外. 如今的苗寨,苗家姑娘几年绣一件嫁衣的情况已经不存在了,本来自做自用的苗族挑花刺绣品却成了商品,涌向市场.苗族挑花刺绣这一古老的艺术,在继承传统的基础上又增添了新的内容,为适应社会的发展,它也在不断地被改革创新.它将会在苗族社会生活中世世代代传下去,并得以发扬光大;它的艺术光彩将给各民族人民予美的享受.(责任编辑彭慧媛)参考文献:[1]颜恩泉.云南苗族传统文化的变迁[M].民族出版社,1998.昆明:云南人民出版社,1993.[4]李伟卿.云南民族美术史论丛[M].昆[2]古文凤.民族织手[M].昆明:云南教育明:云南人民出版社.1995.出版社,1995.[5]杨咪双.简谈苗族妇女服饰文化[z].[3]杨正文.苗族服饰文化[M].贵阳:贵州[6]候健.文山苗族的刺绣与蜡染工艺[Z]. [作者简介:熊丽芬,云南省博物馆保管部副研究馆员.昆明650031]21?。

苗族花溪挑花技艺的基本针法

苗族花溪挑花技艺的基本针法包括以下几种:

1. 盘花针法:又称玲珑针法,利用针尖在布面上来回插入,形成不同的图案和花型。

2. 斜针针法:采用斜插的方式,在布面上斜向插入针尖,使得花瓣和花叶呈现出斜向的形状和纹路。

3. 叠针针法:将多根细针叠加在一起,利用叠针相互在布面上交错插入,形成花朵的层次感和立体效果。

4. 犄角针法:利用针尖形成犄角形的花瓣或花叶纹路,多用于花瓣的边缘衬托和花叶的图案点缀。

5. 套绣针法:将一根或多根针线套在绣花针尖上,通过针尖的移动和旋转,形成花瓣、花叶等的卷曲和螺旋纹路。

以上是苗族花溪挑花技艺常用的基本针法,通过巧妙的运用这些针法,可以创作出各种精美绝伦的花鸟图案。

挑花绣顾名思义,刺绣在于刺,挑花在于挑。

其制作工艺独具特色,在全世界极为罕见,因此尤为珍贵和神奇,被专家学者称为刺绣中的“活化石”.挑花绣在我国有着悠久的历史和广阔的群众范围,在不同的少数民族集居地有着不同的演绎。

陕南在我国的陕南地区,挑花绣有着500多年历史,其主题突出、构图简练、色彩鲜艳、饱和谐调、美观实用、绣面光亮生动,针法匀整灵活,且富有浓郁的地方特色,堪称陕南传统手工艺晶中的一颗绚丽的明珠,而成为我国的名绣之一。

陕南挑花绣品明清以来,各地刺绣已由传统习惯形成各自独特风格,种类多种多样,名称因地而异。

陕南挑花绣便是其中之一。

陕南挑花艺术历来颇具盛名,据《西乡县志》记载:“女工之刺绣,其精妙不在顾绣、湘绣之下,世多珍之。

有绣巧之美,无粗拙之态。

此亦民性之自然流露者也。

”陕南挑花绣,又称“絮花”或“十字绣花”。

它是一种手工刺绣,因产地以城固县为主的陕南各县而得名。

陕南挑花艺术,是世世代代留传下来的。

在长期的艺术实践中,培养了陕南妇女们高度的审美能力和熟练的技巧。

明代以前,陕南民间妇女就用花针和彩线刺绣荷包、枕头、锦肚、烟包、鞋帽之类。

于明代即已广泛流传,在城镇已出现了“闺阁家家架绣棚,妇姑人人习针巧”的兴旺景象。

以至于乡间也“家家养蚕,户户绣花”。

陕南挑花绣是在画样的基础上,“以针代笔,以线晕色”的一种艺术。

它的针法看似简单,以小十字花构成纹样,组织出千变万化,错综复杂的人物山水、飞禽走兽或花鸟虫鱼等多种图案。

陕南挑花绣多以土布、麻布或毛青布作底布,以蓝色棉线或彩色丝线作绣线。

图案构思大胆而巧妙,构图饱满而匀称,取材丰富多彩。

陕南女子一般从7~8岁起,就开始跟妈妈学习挑花艺术,绣荷包、花鞋、枕头、衣脚、褡裢、烟包等。

每逢节日盛会、过年、走亲、访友,特别是“赶集”时,她们都要穿着自己亲手挑绣的花鞋等,互相比美。

谁的花样多,谁挑得精美好看,谁就会受到大家的称赞。

年轻姑娘在初恋过程中,都把自己挑得最好最心爱的绣品作为纪念品,送给自己的心上人。

很多陕南老妇人至今还保存着几十年前的刺绣工艺品。

陕南挑花基本针法大致可分为“十字挑花”、“露花”和“架花”三种,而以十字挑花最为普遍。

十字挑花,为在平布或麻布上,按经纬线路,依纱眼用绣花线逐眼扣以十字形,组成各种花纹,作为服装、手帕等的饰物。

其针法为沿经纬向左右两方平行运针,类似编织,针码按图样需要,有长有短,产生的花纹于正、背两面一阴一阳,适得其反。

宜于作小件绣品,如领口、袖口、裤脚、裹腿、手巾、枕巾、包单等的花边与角花;或在游花中与其它针法掺合作为填充图案;亦可在丝绸绣晶中出现,但须先于绣面上另织经线后始可挑花。

用以弥补游花、绣花的单调。

露花,颇类砌砖的纹样,故又称砖花。

与挑花相比,则挑花若编织,仅能平行运针,而露花能在绣面上按平布的纹路向四面八方发展。

即从一点起,不仅能顺布纹向四个方向运针,而且可按布纹以45°夹角另向四个方向斜行。

露花为“一”字针码,顺布纹及以45°夹角短线转折运针时,则成复杂的凸凹形花纹图案。

露花绣成后,正背两面相同。

因此,又称“两面花”。

最适合做绣品的边花、角花。

亦常出现于绣品中间,但一般先用游花针法,将图样轮廓绣出后,用露花作为其内的补充。

同挑花相同,可弥补游花的针法单调,产生丰富多样的变化,尤显风格古朴。

架花,类似露花,顺平布的纹路及以45°夹角向八个方位运针,但其十字针码如数学中的乘号“X”。

由于针码不同,绣晶效果亦千差万别。

架花针码于一般家织土布每三个布眼为一针,机器织宽平布四个布眼为一针。

绣成后的架花,其背面为一边倒的平行断续线路,显示出与正面基本相同的图案。

尚有个别架花绣品,两面则完全相同,称作双面架花,更为精美。

架花、露花、桃花三者均按平布纹路刺绣,并同以毛蓝及棉白本色为主,色调清秀明快,图样古朴典雅。

有时亦用少量五倍子、黄栌树杆,姜黄、核桃树皮、红花草等植物染料施染,制成彩绣。

但从工艺用途论,则架花远胜其它两者。

因不拘绣品大小或设于边缘或中间,均可不依靠其它针法辅助,单独完成千姿百态的精美图案。

使花中有果,花中有花,果中有果,以至人物、动物、山水、亭台楼阁……变幻无穷。

由于该针法简便、灵活,表现力强,美观实用,在陕南流传最广,技艺日臻完善,逐渐形成一整套完整的组合绣晶图样与格式。

’如团花(包括椭圆、六角、八角形)、方花(包括一颗印)、树花(包括折枝花)、瓶花、盆花、花篮及其它人物、景物等定型图样近20种,100余个花样。

从艺术角度论,三种针法各有其特点,绣者根据需要选择,亦可在一个绣面上采用两种或三种针法。

陕南挑花绣具有明显的图案特色。

图案造型多样,千姿百态,情趣盎然,色彩明快,饱和谐调,单纯朴素。

湖北黄梅湖北省黄梅县黄梅挑花绣是黄梅县民间一种古老的手工制作工艺。

黄梅挑花绣起源于唐宋,发展成熟于明末清初。

它以元青布作底,用针将五彩丝线挑制在底布的经线和纬线交叉的网格上,形成色泽绚丽、立体感强的图案。

其产品最初为头巾、衣边、门帘、帐沿、床围等,是黄梅一带民间妇女用来外出打扮和装饰居室的。

千百年来,经过黄梅乡间一代又一代农家妇女的精挑细作,其工艺日臻完善。

至近代更以明快的色彩组合、精巧的图案构思、独特的艺术表现形式瞩目于世。

黄梅挑花绣于新中国解放前后多次在国内外获得大奖。

其中,1938年获“巴拿马万国博览会”金奖;1954年获波兰“社会主义国家民间工艺美术展览”奖;1991年获“第二届北京·博览会金奖”。

黄梅挑花还多次作为国家和湖北地区的珍贵工艺品代表作赴多个国家巡展,受到各国观众、专家学者的青睐和高度赞誉,并被一些行家和学者珍藏。

1959年,国务院总理周恩来亲自挑选黄梅挑花作品装饰人民大会堂湖北厅。

2006年,黄梅挑花被载入首批国家非物质文化遗产名录。

湖北芦溪湖北省宜昌长阳土家族自治县芦溪村是挑花绣的又一个摇篮。

这里的土家族姑娘用本色的土布做底,青线或者褐色的线挑绣,作品主要应用于头包巾,裙摆,裤脚。

图案分正反阴阳,正面图案从中心向外分散,背面泽呈现统一的横向线。

由于挑花绣的绣花方式主要是以数纱为主,因此,此地的挑花绣别名“数纱”。

挑花绣头包巾挑花绣背面挑花绣苗族梅江镇民族村,有一种叫着苗族挑花的民间艺术,堪称中国刺绣中的一朵奇芭。

带有显著楚文化特征,具有很高的艺术价值和历史价值。

挑花,在本地苗语中叫着“架本”,挑花作品叫着“本架”,“本首梭”意为数纱而绣的花。

苗族的挑花以色而分,有素线挑花和彩线挑花两种。

素线挑花的以白色或浅蓝色平布为底,用青线挑绣或以青色布为底用白线挑绣而成;彩线挑花以青色或其他深色平布为底,用彩色丝线挑绣而成。

以针法而分,有“十字针法”,“长短针法”和“回复针法”几种。

十字针法最为常见,它以若干个规则的小十字够成基本的线条或块面,再组合成整个图案,每个小十字的大小视底部沙线粗细而定一般在三至六纱之间。

长短针法是横向或纵向架线(也有斜架的)构成线或面,每针长短视图案需要而定,可长可短,这种针法多用于彩线挑花。

回复针法是工艺要求最高的一种挑绣,线在底布的一面数纱挑刺出图案的某个部位的型,再从另一面由原针角反复挑刺,挑线刚好要盖住原绣所剩的空间,使内外两面出现相同的花纹图案,正反能看,因而也叫"两面花"。

不管那类针法都必须数纱挑刺,严格要求保证起严谨、整齐、规则的图案形式。

挑花不像镶针绣法那样,先在底布上描好底样或贴好已剪成的花样再绣,而是在空白的底布上,凭挑花者的想象,记忆或看样来挑绣,挑绣需先从中间开始,底布纱线经纬向左右或四方扩展,称为“二方连针”或“四方连针”。

苗族挑花图案内容及其丰富,应用也及为广泛,可分以下几类:装饰图案: 装饰图案一般是对称图案或由若干幅相同的基本图案,组合而成的循环图案,有连续性,重复性的特点,这种图案多用于作花边图案或条幅图案,比如衣服的"衮肩",衣袖和裤脚的修饰图案等,传统图案有“八宝格”、“十字格”、“回形边”、“大迈”、“毕高”等,这类图案应用广泛是挑花的典型图案。

纺物图案: 以表现事物的形象为特点,可说是"象形图案",常见的有石榴、牡丹、桐子花、鸟、蝴蝶、鱼、宫灯、龙、凤、日、月等,一般用于服饰,褡裢、枕头、手帕、围腰等。

寓意图案: 主要指表现生活中的故事或具有特定意义的图案,如赛龙舟、舞蹈、舞狮、狩猎以及“二龙抢宝”、“双风朝阳”等,这类图案一般用于大形的绣面,如床沿布、床单、门帘布、包布等。

汉字图案: 此类不多,出现的历史不长,主要在其它各类图案中间杂绣之,常见的有“十字”,“福禄祷禧”、“长命百岁”等吉祥字样。

由于苗族挑花的针法独特,图案自成一体,有自己特定的变化规律,图案或对称、或等距、或循环,给人以整齐、规范、严谨的审美感, 风格独特、非常具有其个性和特点:1、构思具有简练性和规整性。

简练性指挑花图案线条清晰,针法简洁,无多余针脚,图案布局有致,明郎清楚,简练明快,朴实无华。

所谓规整性,指它数沙而绣,每个针距一样或基本图案的针数一样,针法严格,图案结构工整严谨,各种图案有一定的规格和挑绣方法。

2、图案布局讲究对称性。

挑花图案要求每组要对称,整体布局也要对称,如果以单副图案为主的绣面,则以核心图案为中心,则要求在整体布局具有相互对称的特点。

如果反映一定内容的寓意图案,绣品,则主体含义图案不一定对称,而四周的辅助装饰图案布局上必须对称,挑花图案的对称,实际上是归整性特点的整体表现。

3、表现形式有极端的抽象性。

苗族挑花图案,往往把被表现的文物高度抽象化和艺术化,有明显的超实性,有的只具有某些事物的轮廓。

如:蝴蝶、桐子花等仿物图案,取原物基本形状将其规范,形成特定的图案格局。

如:“大迈”(马)的图案,有“迈单笮”特征(直足马)、“迈勾笮”(弯足马)等图案,取马足或马鬃为基本造型,只有从名称上才能联想它们近似于直立的马鬃或直立的马足,其造型与汉字的“马”字原始形态相近,是艺术化的象形文字,有些图案演变成了一种符号,有特定的格式和名称,苗家女子都能看懂,比如“毕高”图案(山),只是整齐排列的无数个规则的三角形或类似山岭上排列的树木的图案,外行人无法直解其意,苗族挑花图案,造型强调“达意”,不严格要求“形似”,有明显的“表意”特点。

4、苗族挑花图案,具有突出鲜明的民族风格,挑花针法别异,图案造型独特,具有明显的区别于其他民族文化的艺术特征,它是苗族人民的艺术文化,是苗族的代表文化之一。

其风格特征,在苗族的相关文化艺术之中表现得十分明显。

如:苗族织带,本地苗语称“西兰卡谱”用作围腰系带,背带,包带等是苗族人家的常用物品,它们的图案便是挑花的传统图案。

“十”字、“八宝”、“毕高”和很常见的“迈单笮”“迈勾笮”等。