流动的组织——血液

- 格式:ppt

- 大小:4.93 MB

- 文档页数:40

第一节流动的组织——血液教学目标1、学生能够描述血液的组成成分和各组成部分的主要功能。

2、使用显微镜观察人血的永久涂片,尝试识别红细胞和白细胞。

3、能够简单分析血液常规指标,提高思维能力,分析和解决问题的能力。

4、通过对血液成分及各部分功能的认识,形成正确的血液观。

重点和难点重点:描述血液的组成成分和各部分的主要功能。

难点:显微镜下分辨各种血细胞,理解血液属于组织。

教学方法:讨论法、实验法课时安排:1课时教学过程导言(大屏幕展示录象)繁忙的运输线,穿梭的陆路运输,航运、航空运输,保障了人员往来的需求,同时也为不同地区货物的往来提供了便利。

人员、货物的往来运输,有赖于运输线的正常有序的运转。

师:现实生活中需要交通运输,满足人员及货物往来的需要。

人体作为一个统一的生命体,是否也需要有这样的运输线来完成人体内物质的运输呢?生:需要。

师:如何推断在人体内存在这样的运输线呢?生:人属于生物,生物在生活过程中需要营养,同时还需要排出废物。

如果没有正常的运输,营养物质的进入和废物的排出就不能完成。

生:前面我们学习了人体的消化和吸收,吸收的营养物质在消化道被吸收后,只有通过运输系统转运走,送到身体其他部位。

生:在学习人体结构层次时,知道人体内有八大系统,其中的循环系统就是负责人体内物质运输的。

师:很好!同学们能够运用已有的生物学知识,进行合理的推断,形成新认识。

在人体内确实存在着这样的运输线——循环系统,其中的血液循环担负着人体内主要的物质运输任务。

历史上,人类对血液循环的认识还是经历了一定波折的。

生:资料介绍,关于血液循环理论的创始人威廉·哈维及血液循环理论。

生:人类对血液的认识,原始的血液观:血液即是生命也是死亡。

师:人类历史上对血液的认识也是经历了由恐惧、崇拜到现代医学全面客观地认识血液的过程。

历史上人们在崇拜蕴藏着生命的血液的同时,更惧怕血液中所包含着的“死”的阴影,是由于对血液缺乏科学全面的认识。

《流动的组织—血液》教案第一章:血液的组成与功能1.1 教学目标了解血液的组成,包括血细胞和血浆。

掌握血液的功能,包括运输、防御和调节体温。

1.2 教学内容血液的组成:血细胞(红细胞、白细胞、血小板)和血浆(水分、蛋白质、营养物质、荷尔蒙等)。

血液的功能:运输氧气和二氧化碳、营养物质和废物,参与免疫反应,调节体温等。

1.3 教学活动教师通过图片和模型展示血液的组成和功能。

学生分组讨论血液的功能及其重要性。

教师进行实验演示,展示血液的运输功能。

1.4 作业与评估学生完成血液组成和功能的填空题。

教师评估学生的理解程度。

第二章:血细胞的形态与功能2.1 教学目标了解红细胞、白细胞和血小板的形态特征和功能。

2.2 教学内容红细胞的形态特征:双面凹的圆饼状,无细胞核。

白细胞的形态特征:多种形状,有细胞核。

血小板的形态特征:形状不规则,无细胞核。

2.3 教学活动教师通过幻灯片展示不同类型血细胞的形态特征。

学生观察血涂片,识别不同类型的血细胞。

教师讲解血细胞的功能。

2.4 作业与评估学生完成血细胞形态与功能的填空题。

教师评估学生的理解程度。

第三章:血浆的作用与成分3.1 教学目标了解血浆的作用及其主要成分。

3.2 教学内容血浆的作用:运载血细胞、运输营养物质和废物、调节体温等。

血浆的主要成分:水分、蛋白质、营养物质、荷尔蒙等。

3.3 教学活动教师通过图片和模型展示血浆的作用及其成分。

学生分组讨论血浆的重要性。

教师进行实验演示,展示血浆的运输功能。

3.4 作业与评估学生完成血浆作用与成分的填空题。

教师评估学生的理解程度。

第四章:血液的类型与输血原则4.1 教学目标了解ABO血型系统和Rh血型系统。

掌握输血的原则。

4.2 教学内容ABO血型系统:A型、B型、AB型、O型。

Rh血型系统:Rh阳性和Rh阴性。

输血原则:同型输血、避免血型不符引起的不良反应。

4.3 教学活动教师讲解ABO血型系统和Rh血型系统的知识。

学生进行血型鉴定实验,了解自己的血型。

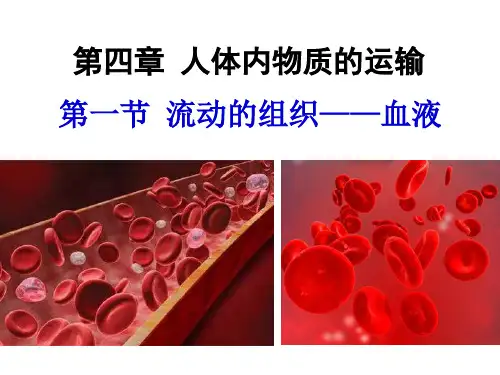

人体内的物质运输知识点一、流动的组织——血液1.血液由血浆和血细胞组成。

血液具有运输、防御和保护的功能,被称为流动的组织。

2.血液分层后,上层淡黄色的半透明液体是血浆。

下层是红细胞,呈红色;白细胞和血小板在两层交界处,很薄,呈白色。

3.血浆的主要作用是运载血细胞,运输维持人体生命活动所需要的物质和体内产生的废物等。

3.血细胞包括红细胞、白细胞、血小板。

4.成熟的红细胞没有细胞核,数量最多,富含血红蛋白。

具有运输氧的功能。

5.白细胞有细胞核,比红细胞大,但数量少。

能吞噬病菌,对人体起防御和保护作用。

6.血小板是最小的血细胞,没有细胞核,形状不规则。

有止血和加速凝血的作用。

二、血流的管道——血管1.三种不同的血管:动脉、静脉和毛细血管。

2.动脉是把血液从心脏输送到身体各部分去的血管,管壁厚弹性大,管内血液流速快。

3.静脉是把血液从身体各部分输送到心脏去的血管,管壁薄,弹性小,管内血液流慢。

4.毛细血管是连通于最少的动脉与静脉之间的血管,它是血液和细胞间物质交换的场所,管壁薄,由一层上皮细胞构成,管内血液流速最慢。

3.观察小鱼尾鳍内血液的流动(1)尾鳍色素少的活的小鱼,(2)观察过程中,应时常用滴管往棉絮上滴水以保持湿润,保证小鱼能正常呼吸。

(3)实验结束后,将小鱼放回鱼缸。

(4)根据血流方向分辨动脉、静脉和毛细血管三、输送血液的泵——心脏1.心脏的结构和功能心脏壁主要由心肌构成,心脏有左心房、右心房和左心室、右心室四个腔,只有同侧的心房和心室相通;主动脉连左心室,肺动脉连右心室,同侧的心房和心室之间,心室和动脉之间都有瓣膜,这些瓣膜单向开放的,只能沿一定的方向流动,而不能倒流。

心室与动脉之间的瓣膜叫动脉瓣;心房与心室之间的瓣膜叫房室瓣。

2.血液循环的途径体循环:血液由左心室进入主动脉,再流经全身的各级动脉、毛细血管网、各级静脉,最后汇集到上、下腔静脉,流回到右心房。

在体循环中血液与组织细胞之间进行了物质交换,体循环把动脉血变成静脉血。

《流动的组织——血液》教学设计引言概述:血液是人体内最重要的液体之一,它承担着输送氧气和养分、排除废物、维持体温和酸碱平衡等重要功能。

了解血液的组成和功能对于生物学教学至关重要。

本文将围绕“流动的组织——血液”这一主题展开教学设计,帮助学生深入了解血液的结构和功能。

一、血液的组成1.1 红细胞:红细胞是血液中最多的细胞成分,主要功能是运输氧气到全身各个组织。

1.2 白细胞:白细胞是免疫系统的主要组成部分,能够识别并消灭病原体。

1.3 血小板:血小板是血液中的细胞碎片,主要功能是在血液凝固过程中起到重要作用。

二、血液的功能2.1 氧气运输:红细胞通过血红蛋白将氧气从肺部输送到全身各个组织。

2.2 营养输送:血液中含有各种营养物质,可以将养分输送到身体各个部位。

2.3 废物排泄:血液通过肾脏和肝脏将体内产生的废物排出体外。

三、血液循环系统3.1 心脏:心脏是血液循环系统的中心,通过心脏的收缩和舒张将血液输送到全身各个部位。

3.2 血管:血管分为动脉、静脉和毛细血管,负责输送血液和调节血压。

3.3 淋巴系统:淋巴系统是血液循环系统的一部分,负责回收组织液和细胞碎片。

四、血液的凝血机制4.1 血管收缩:受伤后,血管会迅速收缩以减少出血量。

4.2 血小板聚集:血小板会聚集在受伤处形成血栓,阻止血液继续流失。

4.3 凝血蛋白激活:凝血蛋白会在受伤处激活,形成凝血酶,促使血液凝结。

五、血液疾病与预防5.1 贫血:贫血是由于红细胞数量或功能异常导致的疾病,可以通过补充铁元素和维生素B12预防。

5.2 血栓形成:血栓形成是由于血液凝块阻塞血管引起的疾病,可以通过定期运动和饮食控制预防。

5.3 血友病:血友病是一种凝血功能异常的遗传性疾病,患者需要定期注射凝血因子进行治疗。

结语:通过本文的教学设计,学生可以深入了解血液的组成、功能、循环系统和凝血机制,同时了解一些常见的血液疾病及其预防方法。

这将有助于学生在生物学课程中对血液这一重要主题有更深入的理解和掌握。

《流动的组织—血液》教案一、教学目标1. 让学生了解血液的组成和功能,知道血液为什么被称为“流动的组织”。

2. 培养学生运用实验方法探究血液成分的能力。

3. 提高学生关注生命健康的意识,培养关爱他人的情感。

二、教学内容1. 血液的组成:血浆、血细胞(红细胞、白细胞、血小板)。

2. 血液的功能:运输、防御、调节体温。

3. 血液为什么被称为“流动的组织”。

三、教学重点与难点1. 重点:血液的组成和功能。

2. 难点:血液为什么被称为“流动的组织”。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究血液的奥秘。

2. 利用多媒体展示血液的微观结构,增强学生的直观感受。

3. 开展实验活动,让学生亲身体验血液的组成和功能。

五、教学准备1. 多媒体课件。

2. 血液成分实验材料。

3. 显微镜等实验器材。

六、教学过程1. 导入新课:通过展示血液循环动画,引导学生关注血液的重要性。

2. 探究血液成分:学生分组进行实验,观察血液样本,分析血浆、血细胞的特点。

3. 了解血液功能:教师讲解红细胞、白细胞、血小板的功能,学生总结血液的作用。

4. 探讨血液为什么被称为“流动的组织”:分析血液在体内的运输作用,引导学生理解“流动的组织”的含义。

七、课堂小结1. 学生总结本节课所学内容,分享自己的收获。

2. 教师强调关爱生命健康,提倡关爱他人的情感。

八、课后作业1. 绘制血液成分结构图,加深对血液组成的理解。

九、教学反思1. 教师总结课堂教学效果,反思教学方法的运用。

2. 学生反馈学习情况,提出改进建议。

十、拓展活动1. 开展血液知识竞答,增加学生对血液的了解。

2. 组织参观血站,让学生亲身体验献血过程,培养关爱他人的情感。

六、教学实施步骤1. 导入新课:通过展示血液循环动画,引导学生关注血液的重要性。

2. 探究血液成分:学生分组进行实验,观察血液样本,分析血浆、血细胞的特点。

3. 了解血液功能:教师讲解红细胞、白细胞、血小板的功能,学生总结血液的作用。

第四单元第四章第一节流动的组织——血液教学目标1.知识目标:(1)描述血液的成分和主要功能。

(2)使用显微镜观察人血的永久涂片,尝试识别红细胞和白细胞。

2.能力目标:(1)通过实验培养学生的观察、分析、推理和动手操作能力。

(2)解读血常规化验单,提高分析和解决实际问题的能力。

3.情感目标:(1)通过对学习目标的共同探索,培养学生的合作精神。

(2)体验血液对生命的重要作用。

学情分析《流动的组织—血液》是在了解了《人体的营养》和《人体的呼吸》之后,对人体内物质运输的深入学习,人体内的物质运输主要依靠血液来完成,本节课是学习人体内物质运输的基础,通过本节课的学习可以让学生对血液形成一个形象而全面的认识,为后续学习血液的循环和物质的运输奠定了基础。

它不仅在教材的学习中起着承上启下的作用,同时在探索人体运行机制奥秘的过程中也是至关重要的。

七年级学生大多处在一个比较活泼好动的年龄阶段,他们的好奇心强,思维活跃,想象丰富,但注意力难以长时间集中,不喜欢老师的空洞说教。

七年级学生几乎都有过流血、抽血、验血的经历,但是学生大都不知道血液里到底含有哪些成分以及每种成分各有什么功能,结合学生的实际情况和本节课的具体内容,根据《课程标准》的要求,我将把识记血细胞各组成成分的结构特点和功能作为学习的重点,把尝试解读血液化验单,提高运用知识解决实际生活问题的能力作为学习的难点。

在学生理解掌握重点知识的过程中提高学生自主学习的能力,培养学生珍爱生命的意识,帮助学生养成健康合理的生活习惯。

重点难点1.教学重点:血液的组成成分和各成分的主要功能。

2.教学难点:用显微镜观察人血的永久涂片并识别红细胞和白细胞。

教学过程【导入】联系旧知,导入新知【师】复习人体的营养和人体的呼吸的有关知识。

引导学生产生疑问:食物中的营养物质和空气中的氧被吸收后,怎样被运输到全身各组织细胞?组织细胞在生命活动中产生的二氧化碳等废物如何被运离细胞?【生】回忆所学知识,积极思考,提出新问题。

第一节流动的组织——血液(教案人教版)第一节流动的组织——血液教学目标1.描述血液的组成成分和各成分的主要功能。

2.使用显微镜观察人血的永久涂片,尝试识别红细胞和白细胞。

3.尝试解读血常规化验的主要数据。

教学重点血液的组成成分和各成分的主要功能。

教学难点用显微镜观察人血的永久涂片并识别血细胞。

课时安排1课时。

课前准备化验单、课件、显微镜、人血的永久涂片。

一、导入新课我们知道人体的一切生命活动都是在细胞内进行的,细胞需要物质和能量,那人体吸收的营养和吸入的氧气是如何运输到全身的细胞中去的呢?二、新课教学(一)血液的组成为什么失血过多会导致死亡?对失血多的病人,为什么要及时输血而不是输液?这都与血液的组成成分和功能有关。

1.资料分析(1)提出问题:血液里有哪些成分?(2)提出假设:血液是由几个部分组成的。

(3)验证假设:如果我们是科学家,通过什么方法可知血液的成分?(学生通过思考、讨论,参考教材可知血液分层、观察血涂片的实验方法。

)(4)分析现象:①含有抗凝剂的血液静置段时间后,为何会分层?②试管中的血液分为几部分?各呈什么颜色?各部分的容积比例大致是多少?(5)得出结论:通过实验可以看到,试管中的血液分为两部分:上面部分是淡黄色,半透明的液体——血浆,占血液容积的55%左右。

下面的部分是血细胞,不透明,呈暗红色的是红细胞,在红细胞和血浆的交界处,有很薄的一层白色物质——白细胞和血小板。

可见,血液是由血浆和血细胞组成的。

我们义务献血献得最多的是血浆。

2.血浆的主要物质根据血浆这个名称我们来猜想一下组成血浆的主要物质有哪些?(出示血浆成分示1意图)(1)性质:血浆是一种溶有多种物质的液体,略呈淡黄色。

(2)成分:①含水分约90%;②细胞所需的养分,主要是葡萄糖、氨基酸、脂肪酸和无机盐等,约占3%;③蛋白质,简称血浆蛋白,约占7%。

还含有细胞代谢废物,如尿素和尿酸等含氮废物。

(3)功能:运载血细胞,运输养料和废物等。

《流动的组织—血液》教案一、教学目标1. 让学生了解血液的组成和功能,知道血液为什么被称为“流动的组织”。

2. 培养学生观察、思考、讨论的能力,提高学生的团队协作精神。

3. 培养学生热爱生命、关注健康的情感态度。

二、教学内容1. 血液的组成:血细胞、血浆2. 血液的功能:运输、防御、调节体温3. 血液循环的途径三、教学重点与难点1. 教学重点:血液的组成、功能及血液循环的途径。

2. 教学难点:血液为什么被称为“流动的组织”。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究血液的奥秘。

2. 利用多媒体演示,形象生动地展示血液的组成和功能。

3. 组织学生进行小组讨论,培养学生的团队协作能力。

五、教学过程1. 导入:通过展示图片,引导学生关注血液的重要性,激发学生的学习兴趣。

2. 新课导入:介绍血液的组成,讲解血细胞、血浆的作用。

3. 案例分析:分析血液在人体内的功能,让学生了解血液为何被称为“流动的组织”。

4. 小组讨论:让学生探讨血液循环的途径,培养学生观察、思考、讨论的能力。

教案剩余章节待您提供要求后,我将为您编写。

六、教学评价1. 评价学生对血液组成和功能的理解,通过课堂提问和小组讨论。

2. 评价学生对血液循环途径的掌握,通过课后作业和课堂演示。

3. 评价学生在小组讨论中的表现,包括团队合作和沟通能力。

七、教学资源1. 血液组成和功能的多媒体课件。

2. 血液循环途径的图解或动画演示。

3. 小组讨论的问题指南。

八、教学步骤1. 导入新课:通过一个关于血液的趣味小故事,引起学生的兴趣。

2. 讲解血液组成:使用课件展示血细胞和血浆的图片,并详细讲解每种成分的功能。

3. 演示血液循环:播放血液循环的动画,让学生更直观地理解血液循环的过程。

4. 小组活动:分发问题指南,让学生分组讨论血液的作用和重要性。

九、课后作业1. 绘制血液循环途径图,标注主要器官和血管。

3. 收集关于血液健康的资料,如饮食、运动对血液的影响等。

第二节流动的组织——血液班级:姓名:小组:_______________【学习目标】1、血液的组成;(难点)2、滴加抗凝剂后血液分层情况;(难点)3、各血细胞的特征。

(重难点)【任务一】血液的组成及特征1、血液由________和________组成。

后者又包括_______、_________和__________三种血细胞。

红细胞内富含血红蛋白,血红蛋白在氧含量_____地方容易与氧结合,在氧含量_____地方又很容易与氧分离。

2、_________有止血和加速凝血的作用;_________是物质运输的载体,它不仅运载血细胞,而且运输人体吸收的各种营养物质及细胞产生的代谢产物;血液不仅有运输、_______和_______的功能,还有参与_______调节及调节______等多种功能。

【能力展示】1、显微镜下观察血涂片,同一视野中所看到的血细胞数量最多的是()A红细胞B白细胞C血小板D血浆2、没有细胞核的细胞是()A成熟的红细胞B成熟的红细胞和血小板C白细胞D血小板3、血液呈现红色的主要原因是()A血细胞是红色的B血液中各种成分都是红色的C血细胞中有一种含铁的红色蛋白质D血浆是红色的4、手指划破了,两三天后伤口就会结一个小小的血痂,这主要是由于血液中的()A红细胞的输氧作用B白细胞的防御作用C血小板的凝血作用D血浆的运输作用5、血浆中含量最多的物质是()A蛋白质B无机盐C水D维生素6、皮肤感染后会发炎化脓,从伤口流出的脓液,其主要成分是()A死亡的白细胞和细菌B死亡的红细胞C死亡的血小板D死亡的皮肤7、营养专家建议青少年应多摄取含铁、蛋白质较多的食物,目的是预防()A贫血B佝偻病 C 白血病D胃炎8、人从平原到海拨较高的地区,由于空气稀薄,最初几天,其体内血液中的_______数量会增多,这样可以有更多的_______与氧气结合,以满足人体对氧气的需要。

【能力拓展】1、新鲜的血液凝固成块后,马上将血块切开,观察其切面,发现切面的颜色变化是()A由鲜红色变为暗红色B始终是鲜红色C由暗红色变为鲜红色 D 始终是暗红色2、人体患急性炎症时,血液中往往会出现的现象是()A红细胞增多B白细胞增多C血红蛋白增多D血小板增多3、如左图为显微镜下的血涂片。