第二节 生物对环境的适应和影响

- 格式:ppt

- 大小:1.88 MB

- 文档页数:20

第2章生物与环境第2节生物对环境的适应和影响(第2课时)一、教学目标1.生命观念:描述生物对环境的影响。

2.科学思维:学会使用干湿表训练测量技能,尝试收集和处理测量获得的数据,进而提高科学探究能力。

3.情感态度与价值观:认同生物对环境具有不同的影响,意识到合理开发和利用生物资源的重要性。

激发学生对生物科学和自然环境的兴趣,培养关注环境、爱护自然的情感。

增强学生的环保意识和责任感,认识到植被在维护生态平衡中的重要作用。

二、教学重点和难点1.教学重点:描述生物对环境的影响。

数据的收集、处理技能。

2.教学难点:描述生物对环境的影响。

数据的收集、处理技能。

三、教学设计思路本课设计以“探究不同植被对空气湿度的影响”为核心,旨在通过实验观察,让学生直观理解生物(特别是植被)对环境的具体影响。

首先,引导学生提出问题并设计实验方案,明确探究目的、所需材料、实验步骤及预期结果。

通过小组讨论,激发学生的创新思维和团队协作能力。

接着,组织学生开展实验,选取不同植被覆盖的区域(如草地、树林、裸地)作为样本点,使用湿度计测量并记录各点的空气湿度。

在实验过程中,指导学生注意安全操作,培养其实验技能。

实验结束后,组织学生进行数据分析,对比不同植被覆盖区域空气湿度的差异,并尝试解释其背后的生物学原理。

通过讨论和交流,加深学生对生物与环境相互关系的理解。

总结实验结果,引导学生思考植被保护的重要性,并鼓励他们将所学知识应用于日常生活中,为改善环境贡献自己的力量。

最后,介绍生物影响环境的例子还有很多。

不同的生物对同一环境的影响也不同。

四、课时安排:1课时五、教学过程【新课导入】环境中各种生态因素能影响生物的生存,生物的生命活动也会影响和改变环境。

那么生物对其生存的环境会产生什么影响呢?展示图片,引导学生说一说。

【新课学习】学习目标1:探究不同植被对空气湿度的影响1.情境导入:展示热带雨林与沙漠的图片及空气湿度对比,引导学生思考植被对空气湿度的影响。

第二章生物对环境的适应和影响1到了寒冷的冬天,柳树落叶,而松树却依然郁郁葱葱。

这表明。

A它们都适应寒冷的环境B柳树不适应寒冷的环境C松树比柳树更适应寒冷的环境D柳树对低温更敏感2有一种生物的排尿量很少,甚至不排汗,请你推断该生物的生活环境。

A草原生地带B沙漠地带C温暖地带D雨林地带3.非洲鸵鸟和美洲鸵鸟是由共同的祖先繁衍而来的,现在两者差异很大,它们对各自的生活环境的适应情况是。

A非洲鸵鸟能适应环境,美洲鸵鸟不能适应环境B美洲鸵鸟能适应环境,非洲鸵鸟不能适应环境C非洲鸵鸟和美洲鸵鸟都不能适应环境D美洲鸵鸟和非洲鸵鸟都能适应环境4棉铃虫作茧有利于保护自己,金小锋正是借助它的茧的束缚作用,顺利地将卵产到棉铃虫体内,使棉铃虫死亡,而金小锋得以繁殖,这一事实说明。

A捕食B寄生C适应的普遍性D适应的相对性5下列有关生物与环境相互关系的叙述,正确的是。

A生物离不开环境,但不影响环境B生物与环境之间相互联系,相互影响C生物与环境之间彼此孤立,互不影响D环境不能制约生物的存在6沙漠里的一种鼠类白天躲在洞里并将洞口封住,夜间才出来活动。

能正确解释这种现象的是。

A对阳光的反应B躲避光的刺激C生物钟D对干旱环境的适应7关于水分对生物的影响,下列叙述不正确的是。

A土壤中的水越多,植物生长得越好B降水量的多少影响生物的分布C干旱缺水使有些草原动物进入夏眠D一切生物的生活都离不开水8在探究植物对空气湿度的影响时,下列做法正确的是。

A只选择带有植物的地点进行测量B可以用湿度计代替湿度计进行测量C在测量灌木丛的湿度时,把湿度计放在地上D选择同一地点,分三处测湿度,将算出的平均值作为这次测量的数值9骆驼吃饱喝足一次可以半月不吃不喝,对这种现象解释正确的是。

A骆驼的胃大,能储存足够的食物和水分B这是环境对骆驼改造的结果C这是骆驼对环境的适应D这种现象是一种特殊现象,与环境无关10野牛休息时,体态与岩石相似;非洲有一种花鸟,停息在树枝上,头酷似花蕊,翅像美丽的花瓣。

生物对环境的适应与影响1.形态结构的适应:生物的形态结构可以适应其所处的环境,如植物的根系发达和叶片多而大,可以吸收更多的水分和阳光,同时减少水分的蒸发。

动物的体型大小和形状也可以适应其所处的环境,如北极熊的肥大身躯可以保存体温,在严寒的环境中生存。

2.生理功能的适应:生物的生理功能可以适应其所处环境的需求,如植物的光合作用可以将阳光和二氧化碳转化为能量和氧气,促进生物的生长和繁殖。

动物的呼吸、循环和消化系统也可以适应不同环境的需求,如高原上的动物可以适应低氧环境,鸟类的腿骨中间空心适应飞行等。

3.行为习性的适应:生物的行为习性可以适应其所处环境的变化,如一些鸟类和鱼类会迁徙,以寻找更适合生存和繁殖的地方。

一些动物具有攻击性的行为习性,可以保护自己和捕食猎物。

一些植物会利用风、水或动物传播花粉和种子,以适应繁殖的需要。

1.影响生物多样性:生物的适应和生存方式决定了它们在特定环境中的分布和数量。

适应性强的物种在竞争中会占据更多的资源和空间,导致其他物种数量减少甚至灭绝,从而影响生物多样性。

3.影响环境稳定性:生物通过生长、繁殖和死亡等生命过程产生大量的有机物和无机物,对环境的物质循环和能量流动起到重要作用。

生物之间的相互作用和调节会对环境的稳定性产生影响,如控制其数量和分布等。

总之,生物对环境的适应是一种动态和相互作用的过程,生物通过不断适应环境的改变来提高自身的生存和繁殖能力,同时也会对环境的生物多样性、生态链和环境稳定性产生影响。

生物对环境的适应和影响是自然界中一个不可或缺的重要过程,对于维持生态平衡和地球生态系统的稳定具有重要意义。

《生物对环境的适应和影响》讲义在我们生活的这个多姿多彩的世界里,生物与环境之间存在着千丝万缕的联系。

生物在不断地适应环境的同时,也对环境产生着各种各样的影响。

首先,让我们来看看生物是如何适应环境的。

适应环境的方式多种多样。

比如说,在寒冷的北极地区,北极熊拥有厚厚的皮毛和大量的脂肪层,这帮助它们有效地抵御严寒,保持体温。

而在炎热干旱的沙漠中,仙人掌则进化出了肉质的茎来储存水分,并且它的叶子退化成了刺,以减少水分的散失。

这些都是生物为了适应极端环境而产生的独特特征。

动物的行为也是适应环境的重要方式。

候鸟会随着季节的变化进行长途迁徙,寻找更适宜的气候和食物资源。

一些昆虫会在冬季来临之前进入冬眠状态,降低身体的代谢率,从而度过食物匮乏的时期。

生物的适应性还表现在它们的繁殖策略上。

有些生物繁殖速度快,数量众多,例如细菌和昆虫,这使得它们在面对恶劣环境和天敌时,仍有足够的个体能够生存下来。

而一些大型哺乳动物,如大象,繁殖周期长,但其后代在出生后通常能得到较好的照顾和保护,以提高存活率。

植物在适应环境方面也有很多独特之处。

比如,在阴暗潮湿的环境中,苔藓植物能够生长良好,因为它们不需要太多的阳光就能进行光合作用。

而在高海拔地区,一些植物会形成矮小的植株和密集的根系,以适应低温、强风和贫瘠的土壤条件。

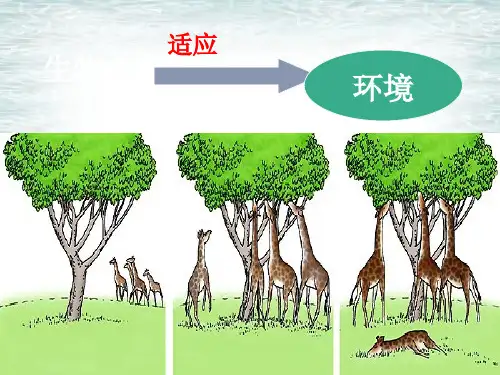

生物对环境的适应是一个长期的过程,是自然选择的结果。

那些具有更适应环境特征的个体更容易生存和繁殖,将这些有利的特征传递给后代。

经过漫长的时间,整个物种就逐渐适应了所处的环境。

接下来,我们再来探讨一下生物对环境的影响。

生物的活动可以直接改变环境的物理和化学性质。

例如,蚯蚓在土壤中活动,能使土壤变得疏松,增加土壤的通气性和保水性,有利于植物的生长。

植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,对维持大气的成分平衡起着至关重要的作用。

同时,植物的根系能够固定土壤,防止水土流失。

一些动物在建造巢穴或挖掘地道时,也会改变它们周围的地形和土壤结构。

生物对环境的适应和影响

(1)现在生存的每一种生物,都具有与其生活环境相适应的形态结构和生活方式。

生物的适应性是普遍存在的。

①植物对环境的适应

植物对环境的适应表现在多个方面,对水分、温度、光照等都表现出不同的适应特征。

例如,植物生长有向光性、向水性、向地性;沙漠地区的植物根深而叶小或变成刺,以适应干旱环境。

②动物在形态、结构、生理和行为等方面的适应性特征

保护色:保护色是动物适应栖息环境而具有的与环境色彩相似的体色,利于逃避敌害或猎捕动物。

如生活在草地、池塘中的青蛙是绿色的;生活在北极地区的北极狐和白熊的'毛是纯白色的。

警戒色:某些有恶臭或毒刺的动物所具有的鲜艳色彩或斑纹,叫警戒色。

如黄蜂腹部黑黄相间的条纹就是一种警戒色。

拟态:某些生物在进化过程中形成的外表形态或色泽斑纹与其他生物或非生物异常相似的状态,叫拟态。

如竹节虫的形状像竹枝,尺蠖的形状像树枝,枯叶蝶停息在树枝上的模样像枯叶。

(2)生物的适应性是相对的,它是在一定程度上的适应。

当外界环境发生变化时,某些生物就会不适应环境。

如北极的雪兔在冬季到来时换上白毛,以适应雪地环境,但如果降雪较迟,这样的体色反而易被敌害发现。

生物对环境的适应和影响知识精讲1.生物对环境的适应生物的生存受环境的影响,同时生物在形态、结构、生理等方面也对环境形成了多种多样的适应性,如拟态、保护色、警戒色等。

2.生物对环境的影响(1)积极影响①植物对于大气中碳氧平衡的调节、水土的保持、空气中灰尘及有害气体的净化具有一定作用,如森林可净化空气、调节空气湿度。

②有些动物对改良土壤土质有一定作用,如蚯蚓在土壤中活动,可疏松土壤,增加肥力。

(2)消极影响①人类对环境资源的过度利用,如乱砍乱伐、过度开采矿物质。

②人类生活对环境造成的污染。

③生物对环境的改变超出了特定环境的承受能力,造成部分生态系统消失,如草原荒漠化。

考点分析本知识点常出一些根据实例来判断是否属于生物对环境的适应或影响的考题。

名师点睛1.生物的适应性是普遍存在的,但并不是绝对的,而是相对的,每种生物只能适应一定的环境,不能适应所有环境。

2.生物对环境的影响更多的是要考虑人对环境的影响。

环境不只是非生物因素,也包括生物因素。

人对于环境中一些非生物因素的改变对于整个生态系统是致命的,对于生物的影响也会间接导致生态系统的破坏。

因此人的发展一定要遵循自然的规律,可持续地发展。

典型例题1植被覆盖率高的地区,往往降雨量多、气候湿润,这种现象说明()。

A.生物生存依赖环境B.生物能够影响环境C.生物能够适应环境D.环境影响生物生存解析:植物通过蒸腾作用会散失到空气中大量的水分。

植被覆盖率高的地区,植物通过蒸腾作用散失到大气中的水分更多,造成气候湿润,降雨量增多,调节了气候,这属于典型的生物影响环境。

故选B。

答案:B2。

生物对环境的适应和影响

1、是对飞行的适应,羽毛可以帮助飞行并维持体温,敏锐的视力、锋利的爪子和喙可以帮助捕捉和杀死作为食物的小动物,这些适应能力使鹰在栖息地得以生存

2、猴子相互梳理羽毛、除掉可能传播疾病的赃物和虫子,通过清洁来提高

3、捕蝇草适应了吃昆虫,因为它生长在贫瘠的土壤上,无法得到足够的营养

4、骆驼的双峰的储水可以在沙漠中更好的生存

5、的颜色,早期是浅色的比较多,工业发展后,深色的比较多,基因频率发生改变

6、枯叶蝶、翅膀上有类似猛禽眼睛的蝴蝶拟态警戒色

7、蝗虫草木繁盛色是绿色的,到了秋天变成黄色

8、乌贼释放墨汁、蜥蜴的断尾、等是为了躲避敌害

9、一些花气味芬芳,可以吸引昆虫进行传粉

10、仙人掌叶成刺状,减少,适应于干旱。

第二节生物对环境的适应与影响教学目标:1.知识目标①通过观察和分析,列举生物适应与影响环境的实例。

(重点)②举例说明生物与环境是一个不可分割的整体。

(难点)2.能力目标①通过观察、分析和对比,培养学生观察、分析、收集和处理信息的能力。

②在实验探究中,培养学生的探究能力、学生的合作意识及自我表达的能力。

3.情感、态度与价值观目标①认同生物适应的普遍性和相对性。

②初步形成“生物与环境是一个不可分割的整体”这一生物学基本观点,渗透环保意识。

③鼓励学生积极参与实验探究、讨论交流,培养学生小组内的团结协作精神。

教学方法及学法指导:采用启发探究式教学模式。

本节课的教学过程中贯穿观察和讨论,启迪学生思维、激发学习热情,并遵循从感性认识到理性认识的认知规律;利用多媒体的现代教育手段,以大量的图片、实例和实验探究活动,让学生通过观察、思考、分析综合等一系列思维活动发挥学生的主体地位,开展师生互动、小组合作的探究性学习,促进学生主动学习。

课前准备:教师制作多媒体课件;提前指导学生完成“蚯蚓对土壤的翻耕”的实验探究,并进行观察记录和拍照。

教学过程:(一)、板题导入:森林里的动物正在热热闹闹地开舞会。

突然,老鹰来了。

“啊!老鹰老了,快躲起来!”正在跳舞的枯叶蝶飞到树枝上,停在枯树叶的旁边。

枯叶蝶就同枯树叶一样,谁也认不出来他。

蜥蜴趴在土堆上,它的皮肤和泥土的颜色一样,分不出哪是泥土,哪是蜥蜴。

青蛙钻到池塘里,绿绿的青蛙闭上眼睛,谁也找不到它········老鹰飞过来一看,咦,刚才还有很多动物在唱歌,怎么一下子都不见了?老鹰瞪大眼睛,仔细地找来找去。

只看到绿草丛、泥土堆和树上的枯树叶。

老鹰飞走了。

小动物们都跑出来:“哈哈,我们都有躲起来的好办法,老鹰瞪大眼睛也找不到我们。

”青蛙唱起歌,洗蜥蜴敲起鼓,枯叶蝶跳起舞。

小动物们有热闹地开起了舞会。

生物圈中的其他生物是否也存在这种现象?这节课我们就来学习《第二节生物对环境的适应与影响》。