德州的传统民俗

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:5

德州春节风俗作文800字德州春节风俗德州是山东省的一个城市,也是黄河流域的重要城市之一。

在德州,春节作为最重要、最热闹的节日之一,吸引了很多人的关注和参与。

德州的春节风俗非常丰富多彩,让人们流连忘返。

德州春节的第一大风俗就是贴春联。

春节前几天,家家户户都会在门口贴上一幅贴有对联的红纸,并在正月初一拆下来,表示新的一年开始了。

这些对联很多都是自己写的,上面写着对美好生活、和睦家庭的祝福。

最有意思的是,家家户户写的对联风格和内容都各不相同,既有经典古诗的,也有新潮时尚的。

这不仅表现了人们的文化素养,也展示了生活的多彩和创意的无限。

春节的第二大风俗是包饺子。

德州人喜欢在除夕夜晚上包饺子,这也是一个团圆的传统。

很多家庭都会陆续进入厨房,忙着切菜、调料、揉面团,之后烧水、开火,制作丰盛的饺子宴。

在包饺子的过程中,亲人之间互相帮助、相互关心,一边包饺子一边聊天,围绕着丰盛的年夜饭、爆竹声和开年红包等品味年味浓郁的氛围,享受着家庭的温暖和幸福。

第三大风俗是看春晚。

在德州,大家都有着强烈的收视春晚的热情,很多人会自发地聚在一起,一起看春晚。

春晚能够给人们带来快乐和欢乐,也是丰富夜生活形式的一个重要载体。

不仅如此,德州还举办了中国农民春晚、德州新春晚会等一系列的文艺活动,让城区和农村的孩子都能尝到文化的甜头。

最后一个风俗是舞狮。

这是一项很有特色的传统活动,非常受欢迎和喜爱。

春节期间,人们自发地组织狮子舞队,穿过德州的大街小巷,舞狮表演给每一个市民送上新春的祝福。

狮子舞演员手持铁环、饼干、果子等物品,展示出狮子舞的专业性和美妙,加上吉祥的音乐、热烈的气氛,让人们即使冬天也感到温暖和喜庆。

总之,德州春节的风俗一直以来都是丰富多彩的,德州人们通过各种形式的庆祝活动,不仅表达了新年愿望和祝福,更展现了丰富的文化底蕴和热情奔放的民族特色。

山东德州过年风俗山东德州过年风俗“一夜连双岁,五更分二年”。

“过年”历来是中国人的重大节日,德州也不例外。

依循古历,农历腊月三十(小建二十九),是一年的最后一天,谓之“除夕”。

德州城人们有许多过年的事情,必须在这一天办完,如:撒岁、贴对联、祭天、布灯、放鞭炮、接神、包饺子、辞岁、守岁等。

以下是山东德州过年风俗,欢迎阅读。

撒岁除夕清晨,家家户户都要洒扫庭院(元旦至初五,不准动笤帚),并把水缸挑满,然后将芝麻秆遍撒院中,名曰“撒岁”或“踩岁”。

因“岁”与“祟”谐音,其意,将“邪祟”撒开踩烂,以期新年吉祥,吉庆。

贴对联除夕上午贴对联,亦称“贴春联”,“贴对子”。

贴对联与贴门神并行。

“门神”系民间用木板彩色套印,有的绘披挂甲胃执戈、悬弧佩剑的神荼和郁垒(传说善于捉鬼的两兄弟),有的绘蔚迟恭和秦叔宝,以示驱鬼避邪,保护家人平安。

对联古称“桃符”,据说古人过年时,把两块画着鬼王的桃木板放在大门两边避邪。

到了五代十国时蜀国君主——孟昶在除夕这天,令学士辛寅逊在木板上写上吉语献岁,结果孟昶并不中意辛学士所写的字,他自己提笔写了“新年纳余庆,嘉节号长春”,这就是我国最早的一幅春联,至今已有一千余年的历史。

张贴对联,门户不同,讲究也不同。

如:一般人家可以写“一元二气三阳泰,四时五福六合春”,“五风十雨皆为瑞,万紫千红总是春”,“爆竹一声除旧,桃符万户更新”等;书香人家可写“忠厚传家远,诗书继世长”,“书香门第春常在,积善人家庆有余”,“柏叶为铭椒花献瑞,龙缠肇岁风纪书元”等;商号店铺贴:“生意兴隆通四海,财源茂盛达三江”,“和气生财有道,童叟无欺义风”等;新婚人家贴“白首齐眉鸳鸯比翼,青阳启瑞桃李同心”“燕翼贻谋承后裔,凤毛齐美耀前人”等;药店贴:“满架读书破故纸,一天星斗夜明砂”,“但愿世上人无病,何妨架上药积尘”等。

院内影壁及其它能见处贴:“抬头见喜”及大“福”字。

总之对联之多,不胜枚举。

对联都用丹纸黑字,工笔正楷,内容吉庆,端正雅致,烘托千门万户,气象一新的节日气氛。

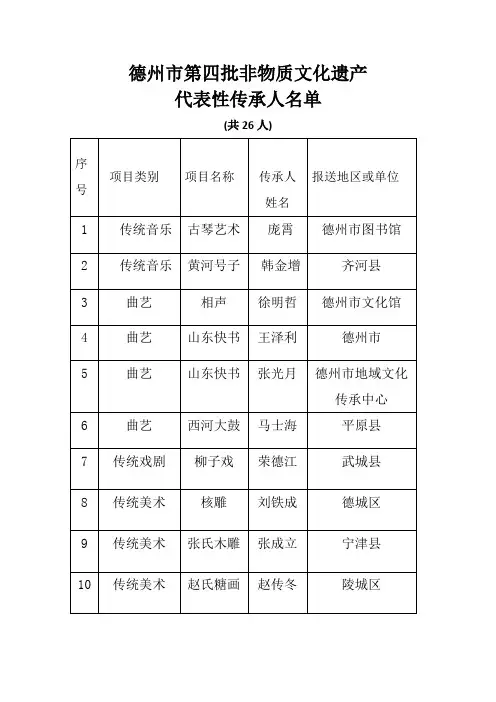

德州市市级非遗名录德州市,位于我国山东省西北部,拥有悠久的历史和丰富的文化底蕴。

市级非物质文化遗产名录涵盖了多个门类,包括传统音乐、舞蹈、技艺、戏剧、美术、医药和民间文学等。

这些非物质文化遗产是德州历史文化的重要载体,也是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。

一、传统音乐:悠远流长的民间旋律德州市市级非物质文化遗产名录中的传统音乐项目包括齐河民歌。

齐河民歌起源于清朝乾隆年间,流传至今已有两百多年的历史。

这些民歌反映了当地人民的生活习俗、风土人情,具有浓厚的地域特色和民间风味。

二、传统舞蹈:民族精神的生动写照舞蹈是我国民间文化的重要组成部分,德州市市级非物质文化遗产名录中的传统舞蹈项目有武城大祁庄地秧歌和乐陵战鼓秧歌。

这两种舞蹈富有节奏感和韵律感,展现了德州人民英勇、热情、开朗的性格。

三、传统技艺:匠心独具的民间工艺德州市市级非物质文化遗产名录中的传统技艺项目丰富多样,包括英翔眼镜手工制作技艺、德州窑红绿彩木质杆秤制作技艺等。

这些传统技艺项目代表了德州民间工艺的高峰,展示了中华民族独特的工匠精神。

四、传统戏剧:传承千年的舞台艺术德州市市级非物质文化遗产名录中的传统戏剧项目为西仓东路梆子。

这是一种具有悠久历史的戏曲艺术,以其独特的表演形式和丰富的剧目,传承着德州地区的历史文化和民间风情。

五、传统美术:独具匠心的艺术创作德州市市级非物质文化遗产名录中的传统美术项目有徐氏木雕和葫芦烙画。

这些美术作品充分展示了德州民间艺术的独特魅力,为研究我国民间美术提供了宝贵的实物资料。

六、传统医药:世代相传的医术秘方德州市市级非物质文化遗产名录中的传统医药项目包括宋氏针灸、善知堂黑膏药等。

这些医药项目世代相传,为人们的健康和福祉作出了巨大贡献。

七、民间文学:口耳相传的历史记忆德州市市级非物质文化遗产名录中的民间文学项目为“神头”的由来。

这是一个富含地方特色的民间故事,传承了德州地区的历史文化,激发了人们对家乡的热爱之情。

德州传统文化德州历史悠久。

早在旧石器时代,我们的祖先就在这块土地上生息、繁衍。

精美的黑陶器物距今已有4000多年的历史。

禹王治水疏浚九河,本区就有鬲津、马颊、胡苏、钩盘、徒骇等五条。

禹王亭遗址就在禹城县的十里望村南。

传说中的夏代东夷族领袖后羿就出生在这里。

三国时期,临邑县弥家村人祢衡曾不畏强暴,“击鼓骂曹”。

唐代,大书法家颜真卿任平原郡太守时书写的《东方朔画赞碑》,至今保存在陵县文化馆内。

宋代古建筑——文庙,屹立在夏津县城里``````德州最著名的文化要数其陶器文化了。

在器物烧成的最后一个阶段,从窑顶徐徐加水,使木炭熄灭,产生浓烟,有意让烟□熏黑,而形成的黑色陶器。

它是继彩陶之后,中国新石器时代制陶业出现的又一个高峰。

黑陶作为陶艺奇葩,有着古老而悠久的历史,上可追溯到早在父系氏族著名的大汶口文化。

距今约有四五千年。

随着商代青铜器的出现及发展,黑陶的生产也由盛转衰,渐至消失。

1928年,黑陶首次发现于山东章丘县(原属历城县)龙山镇城子崖,其文化遗存,考古学界称为“龙山文化”,据放射性碳素断代,其年代为公元前2500~前2000年。

这种典型的龙山文化,又称为山东龙山文化,是继大汶口文化之后发展起来的一种新石器时代晚期文化。

龙山文化复活。

到二十世纪七十年代末期,在齐鲁北大地上,一批年轻的德州艺人,在黑陶沉寂了几千年之后,经过多方挖掘和整理,采用京杭运河两岸的红胶泥作原料,用传统的手工轮制成型,使“龙山文化”在德州复活,德州市黑陶研究所应运而生。

但在繁多的陶艺记载中,黑陶醉的制作工艺却一直是个迷。

黑陶流行于4000年前的原始社会的父权制度阶段,祖先们以其制造的生动简朴、形态万别的黑陶器皿创造了继仰韶、大汶口之后的新文化支——龙山文化。

史学界亦称“黑陶文化”。

据考证,龙山文化约兴盛于公元前2800年到公元前2300年。

只可惜这种工艺精致、魅力夺人的远古技艺,至汉代(公元前200年至公元200年间)基本消失无迹。

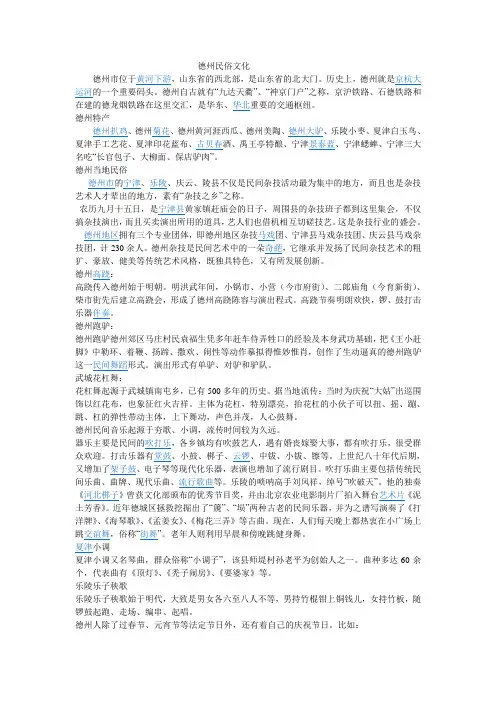

德州民俗文化德州市位于黄河下游,山东省的西北部,是山东省的北大门。

历史上,德州就是京杭大运河的一个重要码头。

德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称,京沪铁路、石德铁路和在建的德龙烟铁路在这里交汇,是华东、华北重要的交通枢纽。

德州特产德州扒鸡、德州菊花、德州黄河涯西瓜、德州美陶、德州大驴、乐陵小枣、夏津白玉鸟、夏津手工艺花、夏津印花蓝布、古贝春酒、禹王亭特酿、宁津景泰蓝、宁津蟋蟀、宁津三大名吃“长官包子、大柳面、保店驴肉”。

德州当地民俗德州市的宁津、乐陵、庆云、陵县不仅是民间杂技活动最为集中的地方,而且也是杂技艺术人才辈出的地方,素有“杂技之乡”之称。

农历九月十五日,是宁津县黄家镇赶庙会的日子,周围县的杂技班子都到这里集会,不仅搞杂技演出,而且买卖演出所用的道具,艺人们也借机相互切磋技艺。

这是杂技行业的盛会。

德州地区拥有三个专业团体,即德州地区杂技马戏团、宁津县马戏杂技团、庆云县马戏杂技团,计230余人。

德州杂技是民间艺术中的一朵奇葩,它继承并发扬了民间杂技艺术的粗犷、豪放、健美等传统艺术风格,既独具特色,又有所发展创新。

德州高跷:高跷传入德州始于明朝。

明洪武年间,小锅市、小营(今市府街)、二郎庙角(今育新街)、柴市街先后建立高跷会,形成了德州高跷陈容与演出程式。

高跷节奏明朗欢快,锣、鼓打击乐器伴奏。

德州跑驴:德州跑驴德州郊区马庄村民袁福生凭多年赶车侍弄牲口的经验及本身武功基础,把《王小赶脚》中勒环、着鞭、扬蹄、撒欢、闹性等动作摹拟得惟妙惟肖,创作了生动逼真的德州跑驴这一民间舞蹈形式。

演出形式有单驴、对驴和驴队。

武城花杠舞:花杠舞起源于武城镇南屯乡,已有500多年的历史。

据当地流传:当时为庆祝“大姑”出巡围饰以红花布,也象征红火吉祥。

主体为花杠,特别漂亮,抬花杠的小伙子可以扭、摇、蹦、跳、杠的弹性带动主体,上下舞动,声色并茂,人心鼓舞。

德州民间音乐起源于夯歌、小调,流传时间较为久远。

器乐主要是民间的吹打乐,各乡镇均有吹鼓艺人,遇有婚丧嫁娶大事,都有吹打乐,很受群众欢迎。

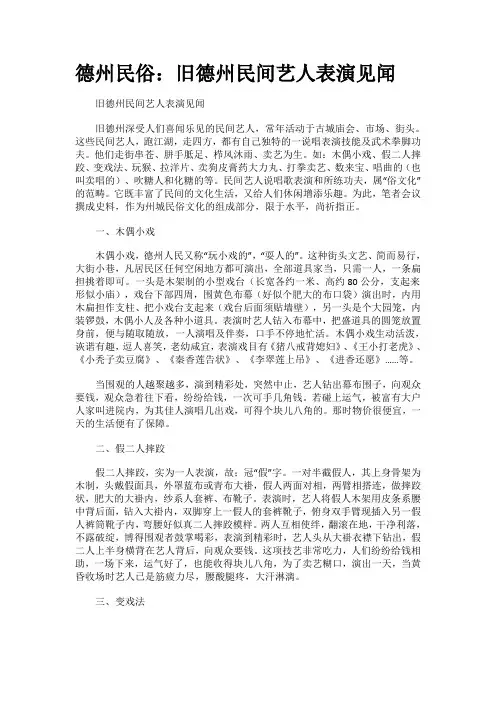

德州民俗:旧德州民间艺人表演见闻旧德州民间艺人表演见闻旧德州深受人们喜闻乐见的民间艺人,常年活动于古城庙会、市场、街头。

这些民间艺人,跑江湖,走四方,都有自己独特的一说唱表演技能及武术拳脚功夫。

他们走街串苍、胼手胝足、栉风沐雨、卖艺为生。

如:木偶小戏、假二人摔跤、变戏法、玩猴、拉洋片、卖狗皮膏药大力丸、打拳卖艺、数来宝、唱曲的(也叫卖唱的)、吹糖人和化糖的等。

民间艺人说唱歌表演和所练功夫,属“俗文化”的范畴。

它既丰富了民间的文化生活,又给人们休闲增添乐趣。

为此,笔者会议撰成史料,作为州城民俗文化的组成部分,限于水平,尚祈指正。

一、木偶小戏木偶小戏,德州人民又称“玩小戏的”,“耍人的”。

这种街头文艺、简而易行,大街小巷,凡居民区任何空闲地方都可演出,全部道具家当,只需一人,一条扁担挑着即可。

一头是木架制的小型戏台(长宽各约一米、高约80公分,支起来形似小庙),戏台下部四周,围黄色布幕(好似个肥大的布口袋)演出时,内用木扁担作支柱、把小戏台支起来(戏台后面须贴墙壁),另一头是个大园笼,内装锣鼓,木偶小人及各种小道具。

表演时艺人钻入布幕中,把盛道具的圆笼放置身前,便与随取随放,一人演唱及伴奏,口手不停地忙活。

木偶小戏生动活泼,诙谐有趣,逗人喜笑,老幼咸宜,表演戏目有《猪八戒背媳妇》、《王小打老虎》、《小秃子卖豆腐》、《秦香莲告状》、《李翠莲上吊》、《进香还愿》……等。

当围观的人越聚越多,演到精彩处,突然中止,艺人钻出幕布围子,向观众要钱,观众急着往下看,纷纷给钱,一次可手几角钱。

若碰上运气,被富有大户人家叫进院内,为其佳人演唱几出戏,可得个块儿八角的。

那时物价很便宜,一天的生活便有了保障。

二、假二人摔跤假二人摔跤,实为一人表演,故;冠“假”字。

一对半截假人,其上身骨架为木制,头戴假面具,外罩蓝布或青布大褂,假人两面对相,两臂相搭连,做摔跤状,肥大的大褂内,纱系人套裤、布靴子。

表演时,艺人将假人木架用皮条系腰中背后面,钻入大褂内,双脚穿上一假人的套裤靴子,俯身双手臂现插入另一假人裤筒靴子内,弯腰好似真二人摔跤模样。

德州的传统民俗(小编整理)第一篇:德州的传统民俗德州的传统民俗我的家位于德州市陵县,我是土生土长的德州人,我对我的故乡有着独特的感情,下面然我来介绍一下我的家乡!德州地处黄河故道。

德州之“德”源于“德水”。

德水为古黄河别名,秦始皇二十六年(公元前221年)更河名曰“德水”,以为水德之瑞。

汉置安德县,意在“以其德水安澜耳”。

隋开皇三年(公元583年)改“安德”为“德州”。

德州位于黄河下游,山东省的西北部,是山东的北大门。

历史上,德州就是京杭大运河的一个重要码头,素有九达天衢,神京门户之称。

她北依北京、天津,南临省会济南,西通山西煤炭基地,东临胜利油田,处于沿海到内陆的过度地带,具有沿海、内陆双重优势,发展空间广阔,经济环境优越。

德州历史悠久,是一座有2000年历史的文化古城。

明朝洪武七年始终称德州,民国元年称德县。

1946年解放后定名为的德州市,994年经过国务院批准改称为德城区。

德州物产资源丰富,土特产品种众多:德州扒鸡、德州西瓜、乐陵小枣、夏津白玉鸡、德州黑陶、菊花、宁津景泰蓝、夏津手工艺花、印花蓝市、庆云草帽辫、古贝春酒、禹王亭特酿、鲁北白山羊等等。

德州有丰厚的历史底蕴和历史遗迹。

苏禄王墓、平原文昌阁、千佛塔、陵县神头汉墓群、邢侗故居、乐陵五家冢遗址等历史遗迹,无一不在诉说德州厚重久远的历史,刘关张桃园结义、东方朔智勇故事、颜真卿为官佚事,无一不在传诵德州浓厚的文化底蕴。

德州属暖湿带大陆性季风气候,四季分明,干湿季明显,光照充足,适宜多种植物生长,物产资源十分丰富!我先来介绍一下我们家乡过年的风俗习惯:腊月23谓之小年。

灶王爷上天言好事,回宫降吉祥。

外出的人回家。

家家扫屋子、院子。

腊月26、27蒸馒头、包子、黄面。

腊月28炸鱼、藕合、香椿、油香、丸子。

腊月29炖肉。

除夕上午修供祭祖,正房八仙桌后的墙壁上挂家堂,桌子上摆有熟肉、油炸物、点心、水果等祭品,上面覆盖菠菜叶谓之青头。

另外还要置酒上茶。

我的家乡德州市非物质文化遗产简介九达天衢,神京门户。

东傍泰山之巍峨,西揽漳卫之清秀,北沐京津之繁华,南临黄河之汹涌。

先民劬劳,筑土为城,为有穷氏之国,是为德州之始,有史悠久,古史可征:秦为安德,汉为广川,唐为长河,宋为将陵,明、清以降,史称德州。

五千年的历史积淀,让德州拥有了丰富的文化底蕴,除了大量的物质文化遗产,还有很多非物质文化遗产,下面我来介绍一下这些瑰宝。

东方朔的民间传说(民间文学)省级申报地区或单位:山东省德州市陵县人物简介东方朔,字曼倩,平原厌次县(今山东省陵县神头镇,一说山东省惠民县何坊乡钦人。

西汉辞赋家。

汉武帝即位,征四方士人。

东方朔上书自荐,诏拜为郎。

后任常侍郎、太中大夫等职。

他性格诙谐,言词敏捷,滑稽多智,常在武帝前谈笑取乐,“然时观察颜色,直言切谏”(《汉书·东方朔传》)。

武帝好奢侈,起上林苑,东方朔直言进谏,认为这是“取民膏腴之地,上乏国家之用,下夺农桑之业,弃成功,就败事”(《汉书·东方朔传》)。

他曾言政治得失,陈农战强国之计,但武帝始终把他当俳优看待,没有得到重用,于是写《答客难》、《非有先生论》,以陈志向和发表自己的不满。

东方朔一生著述甚丰,写有《答客难》、《非有先生论》、《封泰山》、《责和氏壁》、《试子诗》等,后人汇为《东方太中集》,收入《汉魏六朝百三家集》中。

司马迁在《史记》中称他为“滑稽之雄”,晋人夏侯湛写有《东方朔画赞》,对东方朔的高风亮节以及他的睿智诙谐,备加称颂,唐代大书法家颜真卿将此文书写刻碑。

此碑至今仍保存在陵县,名《颜字碑》。

日本侵华期间,此碑曾被日本当地驻军当做军营门前水沟上的石板,马踏车碾,致字迹局部损毁。

目前《颜字碑》的真迹和仿制品都存放在陵县人民公园的“颜碑亭”里。

《西游记》里东方朔是东华帝君的弟子,道号曼倩。

轶事典故上书三千片,自荐汉武帝武帝即位初年,征召天下贤良方正和有文学才能的人。

各地士人、儒生纷纷上书应聘。

东方朔也给汉武帝上书,上书用了三千片竹简,两个人才扛得起,武帝读了二个月才读完。

德州传统婚嫁习俗中国是一个历史悠久的世界文明古国,在五千余年的文明进程中,先人给我们留下了极其丰富多彩的精神文化,形成了独具中国特色的博大精深的传统文化。

中国传统文化的内容十分丰富,涵盖了中国社会生活的各个方面,而我最感兴趣的是中国传统婚嫁习俗。

课上听老师讲了很多不同朝代的婚丧嫁娶习俗,每一个朝代、每个地域都各有特点。

从地域上说,山东本省省内的东西南北各个地方的风俗各不相同,而每个地区内的县、镇、乡村也都有非常独特的风俗习惯。

我的家乡在德州,地处鲁西北,位于黄河下游,是山东省的北大门。

她东临渤海,西望太行,南依济南,北靠京津,“地处九河津要,路通九省舟车”,自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称,至今一直是华东、华北重要的交通枢纽。

德州的优越地理位置和便捷的交通,决定了她文化的多元性、丰富性,当地传统的婚嫁习俗也是汇聚了周围地区的特点,不仅有山东当地的特色,也与河南农村的习俗有大量相似之处。

虽然是我从小在这里长大,但对于当地传统的婚丧嫁娶习俗我仅仅止步于片段化、片面化的认识。

利用假期时间我咨询了几位了德州土生土长的老人和经常从事“红白事儿”的主管,再加上自己亲身经历,希望能把我主观认识下的德州地区传统婚丧习俗做一个尽可能客观的呈现。

结婚对个人和家庭来说是头等大事,传统的婚姻并非像我们今天一样可以自由恋爱结婚,封建的风俗造成了人们在求偶问题上的腼腆心理,想得到配偶不公开言明成了封建社会风俗的重要特征之一,委托他人曲道求之是封建时代求偶之法的重要表现形式。

“天上无云不下雨,地上无媒不成婚”,这是评剧《花为媒》中两个媒婆唱的戏词,也是句民间广泛流传的俗谚。

当少男少女到达一定年龄后,由父母负责找媒婆,委托媒婆拉红线。

媒婆会先让看对方的照片,如果感觉还不错,那就由媒婆安排这对少男少女见面。

见面的时候,媒婆和双方父母在门外等候,少男少女出来后各自向父母表达自己的意见,再有父母转述给媒婆。

如果两方都同意,那便要进行第二次见面。

德州解放前汉族丧葬风俗德州解放前汉族丧葬实行的是土葬。

由于受到儒家传统观念和封建迷信思想的影响,其仪式相当繁琐。

因贫富不一,故其形式各不相同。

现将旧社会汉族的丧葬风俗叙述如下,供历史研究者之参考。

倒头过去家庭经济条件好的人家,在老人生前即把寿衣寿木等准备齐全。

待老人病危时,给他穿上寿衣,抬在灵床上,停在正房中间。

灵床上铺一绣莲花图案的黄色被子,身上盖一床绣有八仙图案的被单。

条件差的贫穷人家也要铺一床黄色褥子,盖一床兰色被单。

病人倒头(咽气)后,谓之“寿终”(男人死亡谓之“寿终正寝”)。

如果儿孙们守在床前,就算得了儿孙们的“济”,否则就空养儿孙一场。

儿孙们也认为没有尽到养老送终的责任。

老人咽气后,要将一枚拴有红线的制钱(富有之家则用珍珠或金玉等物)放入死者口内,谓之“噙口钱”。

再将一面镜子面朝里放在死者胸前。

灵床前摆设供桌,上摆糕点、供果、长明灯、打狗饼子、打狗棒,小碗一个内放小米当香炉。

然后,焚香烧纸,全家举哀恸哭。

这时来帮忙的亲友将准备好的冥马(俗称倒头马)拿到大门外焚化(如死者是女性则焚烧冥轿,又叫倒头轿)。

然后由死者的儿孙们哭着到土地庙前烧纸“报庙”。

这一仪式要从老人亡故到“送三”前共进行七次。

通过上述烧倒头马、报庙等活动,附近的邻居亲友及本家闻知其家有人亡故(当地称“过去了”),即可登门吊祭,谓之“热吊”。

此时吊祭只表示亲近,不送祭礼。

老人亡故后要“封门”。

如果是祖父或父亲亡故者,要“封全门”——把门心、门框、门楣上的巾对联处全巾上白纸。

如祖母或母亲死亡而祖父或父亲都健在,则门楣上不能贴白纸。

这是按照封封建礼教的传说,男人为“天”,而门楣代表“天”,故男性长辈健在者不能“封全门”。

丧主办理丧事要邀请有经验、懂礼仪的人来主持丧事的各项事务,俗称“总管”或“总理”。

总理要按照丧主的意见及其家庭情况来筹措丧事的规模大小。

一般都要办好下列各项事务:(一)、报丧,写一报丧单,写明某街某处某某先生或太太于某年某月某日逝世,定于某月某日送三候吊等字样,后面写明被通知亲友的姓名、住址,派人逐家告知,也有的人家不写报丧单,只派人到亲友家口头告知。

有关的德州的文化传统

德州的文化传统。

德州是美国最大的州之一,也是一个充满着丰富文化传统的地方。

德州的文化

传统深受西部牛仔文化、墨西哥文化和美国南部文化的影响,形成了独特而多样的文化风貌。

首先,德州的牛仔文化是其最具代表性的文化传统之一。

在德州的广袤草原上,牛仔们骑着马儿,放牧着牛群,展现着勇敢和坚韧的精神。

德州的牛仔文化也体现在音乐、舞蹈和服饰上。

德州的乡村音乐和蓝调音乐深受牛仔文化的影响,而西部舞蹈和牛仔帽、牛仔靴也成为了德州文化的标志。

其次,墨西哥文化在德州的文化传统中也占据着重要的地位。

德州与墨西哥接壤,因此墨西哥文化在德州扎根已久。

墨西哥传统的美食、音乐和节日在德州随处可见。

德州的墨西哥文化也对德州的建筑、艺术和宗教产生了深远的影响,使得德州的文化更加多元化和丰富。

最后,美国南部文化也在德州的文化传统中留下了深刻的印记。

德州的南部文

化包括美国南部的传统音乐、美食和庆祝活动。

德州的南部文化还体现在社交礼仪、家庭价值观和宗教信仰上,使得德州的文化更加充满温暖和人情味。

总的来说,德州的文化传统是一个多元而丰富的融合体,融合了牛仔文化、墨

西哥文化和美国南部文化的精髓。

这些文化传统使得德州成为了一个独一无二的地方,吸引着来自世界各地的人们前来探寻和体验。

德州的文化传统也在不断地演变和传承中,为这片土地增添了更多的魅力和活力。

德州家乡的风俗作文500字

“百里不同风,千里不同俗。

”不同的地方有不同的风俗,不同风俗有不同的地域特色。

在春节期间,我们德州家乡这边比较冷清,街上空荡荡的,鲜少有几辆车子会在马路上飞驰而过。

那你肯定会发问了:这么多人都去做什么了呢?其实,过了正月初一,我们德州这儿的人便都会前往亲戚家去拜年,这便是我们德州春节的一大习俗。

早晨,一家老少会提着大大小小的年货,如大米、某籽油、牛奶,坐上私家车;去往亲戚家。

到了目的地,小孩子们只要将祝福送出,便会收到长辈们的红包。

这拜年,便是寓意将新春祝福带到各家各户。

到了端午节,我们德州这边儿还有一个特别的风俗,那就是系五彩缕。

节日当天,长辈们会为小孩子戴上一个五彩的手环,叫作五彩缕。

五彩缕象征着带走身上的邪运、灾祸,因此颜色会附着在手腕上。

小孩子若是擅自摘取五彩缕并扔掉,那么也就失灵了,无法护主平安。

等到了时候,长辈们会帮孩子摘掉彩缕,放到活水河上,让活水将邪气带走,彻底消散。

到了腊月初八,我们德州这边会有一个常见的风俗,那便是喝腊八粥。

腊八粥常用八种食材熬制(小米、花生仁、赤豆等),所以也称“八宝粥”。

腊八粥在以前是用来祭祖祭神的,但现在只是大家享用。

从上午开始,用小火慢熬,让腊八粥在锅中叹气似的沸腾着,一直熬到傍晚。

晚饭上,一家人坐在餐桌上,用勺舀起那黑褐色的浓稠液体,让它顺着食道滑下去,所到之处,又黏又烫,香味让人回味无穷。

德州清明烧纸

《德州清明烧纸》

德州清明烧纸是一项传统习俗,也是中国民间重要的节日祭祀活动之一。

德州市作为中国传统文化的重要发源地,其清明烧纸活动更是具有浓厚的地方特色。

每年清明节,德州市的各个角落都会传来烧纸的声音,这是一种祭祀祖先和神灵的方式。

人们将各种纸钱、纸房子、纸车、纸衣服等纸制品燃烧,以供给亡灵使用。

同时,还有许多人会给祖先或者故人烧绢片、祭奠牲畜等,以表达对他们的怀念和尊敬。

清明烧纸活动是一种传统的文化习俗,但在当今社会,也受到了一些质疑。

有人认为这种行为不环保,会造成空气污染和资源浪费。

因此,一些地方政府对清明烧纸活动进行了规范和限制。

尽管如此,德州市的清明烧纸活动依然保留着浓厚的地方特色和深厚的文化底蕴。

作为一种传统的祭祀方式,它承载了人们对先人的思念和对神灵的敬畏,也反映了中华民族的传统美德和文化情感。

因此,尽管在现代社会,清明烧纸受到了一些争议,但它依然是中国传统文化的一部分,也是中华民族的精神财富。

德州的传统民俗我的家位于德州市陵县,我是土生土长的德州人,我对我的故乡有着独特的感情,下面然我来介绍一下我的家乡!德州地处黄河故道。

德州之“德”源于“德水”。

德水为古黄河别名,秦始皇二十六年(公元前221年)更河名曰“德水”,以为水德之瑞。

汉置安德县,意在“以其德水安澜耳”。

隋开皇三年(公元583年)改“安德”为“德州”。

德州位于黄河下游,山东省的西北部,是山东的北大门。

历史上,德州就是京杭大运河的一个重要码头,素有九达天衢,神京门户之称。

她北依北京、天津,南临省会济南,西通山西煤炭基地,东临胜利油田,处于沿海到内陆的过度地带,具有沿海、内陆双重优势,发展空间广阔,经济环境优越。

德州历史悠久,是一座有2000年历史的文化古城。

明朝洪武七年始终称德州,民国元年称德县。

1946年解放后定名为的德州市,994年经过国务院批准改称为德城区。

德州物产资源丰富,土特产品种众多:德州扒鸡、德州西瓜、乐陵小枣、夏津白玉鸡、德州黑陶、菊花、宁津景泰蓝、夏津手工艺花、印花蓝市、庆云草帽辫、古贝春酒、禹王亭特酿、鲁北白山羊等等。

德州有丰厚的历史底蕴和历史遗迹。

苏禄王墓、平原文昌阁、千佛塔、陵县神头汉墓群、邢侗故居、乐陵五家冢遗址等历史遗迹,无一不在诉说德州厚重久远的历史,刘关张桃园结义、东方朔智勇故事、颜真卿为官佚事,无一不在传诵德州浓厚的文化底蕴。

德州属暖湿带大陆性季风气候,四季分明,干湿季明显,光照充足,适宜多种植物生长,物产资源十分丰富!我先来介绍一下我们家乡过年的风俗习惯:腊月23谓之小年。

灶王爷上天言好事,回宫降吉祥。

外出的人回家。

家家扫屋子、院子。

腊月26、27蒸馒头、包子、黄面。

腊月28炸鱼、藕合、香椿、油香、丸子。

腊月29炖肉。

除夕上午修供祭祖,正房八仙桌后的墙壁上挂家堂,桌子上摆有熟肉、油炸物、点心、水果等祭品,上面覆盖菠菜叶谓之青头。

另外还要置酒上茶。

新近老了的人单独祭祀,三年后方上家堂。

屋门外设一祭桌供天地三界。

都要上香烧纸。

贴春联。

中午12点之前请老的少的家来。

然后点鞭炮,一家人(分家过的兄弟都围老人在一起)吃团圆饭。

下午包饺子,晚上点鞭炮吃饺子烧老牛。

晚上继续包饺子,守岁(守家堂)。

一夜不关大门,门槛放一细木棍或秫秸。

把扫麈藏起来。

零点放爆竹。

大年初一4点多起床煮水饺,不能拉风箱,因此前一天必须选好柴禾。

(当然现在有的用煤气炉,但是农村烧柴禾的仍很多)煮熟饺子都是先上供,然后晚辈给长辈磕头再吃饺子。

吃完饭,年轻人拿着一叠烧纸去拜年,按关系近远。

五府以内的进门后,先烧纸磕三个头祭祖然后再给长辈磕头,拜完五府内的再拜队里、村里。

中午仍吃饺子。

下午4点送老的少的(送之前要沏茶满水),回来撤供。

晚上仍吃饺子。

一般早早休息。

初二开始走亲访友,先姥姥、姑亲娘姨、丈人家。

初六后朋友。

一般初六饭店开业,同学朋友聚会。

正月十五元宵节,逛灯会舞狮子吃元宵撒起棵。

至此年味渐无。

旧德州深受人们喜闻乐见的民间艺人,常年活动于古城庙会、市场、街头。

这些民间艺人,跑江湖,走四方,都有自己独特的一说唱表演技能及武术拳脚功夫。

他们走街串苍、胼手胝足、栉风沐雨、卖艺为生。

如:木偶小戏、假二人摔跤、变戏法、玩猴、拉洋片、卖狗皮膏药大力丸、打拳卖艺、数来宝、唱曲的(也叫卖唱的)、吹糖人和化糖的等。

民间艺人说唱歌表演和所练功夫,属“俗文化”的范畴。

它既丰富了民间的文化生活,又给人们休闲增添乐趣。

一、木偶小戏木偶小戏,德州人民又称“玩小戏的”,“耍人的”。

这种街头文艺、简而易行,大街小巷,凡居民区任何空闲地方都可演出,全部道具家当,只需一人,一条扁担挑着即可。

一头是木架制的小型戏台(长宽各约一米、高约80公分,支起来形似小庙),戏台下部四周,围黄色布幕(好似个肥大的布口袋)演出时,内用木扁担作支柱、把小戏台支起来(戏台后面须贴墙壁),另一头是个大园笼,内装锣鼓,木偶小人及各种小道具。

表演时艺人钻入布幕中,把盛道具的圆笼放置身前,便与随取随放,一人演唱及伴奏,口手不停地忙活。

木偶小戏生动活泼,诙谐有趣,逗人喜笑,老幼咸宜,表演戏目有《猪八戒背媳妇》、《王小打老虎》、《小秃子卖豆腐》、《秦香莲告状》、《李翠莲上吊》、《进香还愿》……等。

当围观的人越聚越多,演到精彩处,突然中止,艺人钻出幕布围子,向观众要钱,观众急着往下看,纷纷给钱,一次可手几角钱。

若碰上运气,被富有大户人家叫进院内,为其佳人演唱几出戏,可得个块儿八角的。

那时物价很便宜,一天的生活便有了保障。

二、假二人摔跤假二人摔跤,实为一人表演,故;冠“假”字。

一对半截假人,其上身骨架为木制,头戴假面具,外罩蓝布或青布大褂,假人两面对相,两臂相搭连,做摔跤状,肥大的大褂内,纱系人套裤、布靴子。

表演时,艺人将假人木架用皮条系腰中背后面,钻入大褂内,双脚穿上一假人的套裤靴子,俯身双手臂现插入另一假人裤筒靴子内,弯腰好似真二人摔跤模样。

两人互相使绊,翻滚在地,干净利落,不露破绽,博得围观者鼓掌喝彩,表演到精彩时,艺人头从大褂衣襟下钻出,假二人上半身横背在艺人背后,向观众要钱。

这项技艺非常吃力,人们纷纷给钱相助,一场下来,运气好了,也能收得块儿八角,为了卖艺糊口,演出一天,当黄昏收场时艺人已是筋疲力尽,腰酸腿疼,大汗淋漓。

三、变戏法“民间戏法”与“现代魔术”不同。

魔术多是在剧场舞台上表演,观众距离远,并且常借助于幕布,灯光、电子道具……等,艺技逼真,而民间戏法则在街头撂摊,没有任何遮蔽,前后左右都是观众,在众目睽睽之下表演,全凭艺人手疾眼快,技艺巧妙,干净利落,不露破绽,而赢得观众鼓掌喝彩,实在不易。

四、玩猴的艺人手牵猴子,小叭儿狗,背着简单道具,在庙会、市场、街头撂场,表演时艺人一手敲锣,一手牵着猴子,还拿着小鞭子(猴子性野,淘气好动,但最怕鞭子)。

猴子和小叭狗,是从小训练,它懂主人的话,艺人叫它们干啥,它就干啥。

如:猴子攀杠子、翻跟斗、戴假面具、戴乌纱帽、爬杆子,在杆子顶上坐着,端着盘子给观众要钱……等。

小叭狗会蹦、会跳、会坐、会立、会作揖、会拜谢、会钻圈、会跳圈等。

艺人利用猴子小狗表演,连说带唱,使观众开心一笑……五、拉洋片的“拉洋片”,又称“西洋镜”。

这种街头文艺,历史较短,产生与清末民初。

德州拉洋片始于三四十年代,他们在药王庙会和城隍庙市场西跨院演出。

所谓洋片,是把彩印的画片、镶在大镜框内,再吊置在大木箱里,由绳拉动起落,大木箱由四腿支撑,木箱正面有三至四个小窗口,小窗口前放一长板凳,观众坐着,眼睛正好贴在小窗口上,透过凸透镜片,看到放大的画片。

艺人站在大木箱一侧,侧面按有木架、架上装有锣鼓和小镲,鼓键子锣锤与小镲,用红绿彩绸系在一起,一手拉动彩绸,即可打击。

放片时,艺人一手拉动上下换片的小绳,一手拉动系乐器的彩绸,随着艺人的说唱而有节奏的伴奏介绍风俗习惯总是有先有后,下面我再给大家介绍陵县的民俗:剪纸(包括剪纸、刻纸、撕纸、烫纸)是我国一种古老的民间艺术形式,她优美而朴实,也是广泛流传于陵县的一朵民间艺术奇葩。

过去农村的生活贫乏单调,在劳动中,手巧而智慧的女人便创造了剪纸艺术,一把剪刀、几张红纸,通过剪纸人巧妙的构思和独特的剪裁技艺的加工,把生活装点得五彩缤纷、情趣盎然。

剪纸作品的题材很广,小到花鸟鱼虫动植物的形象,大到山水风景、戏曲人物和传统故事。

平常人们就喜欢贴几帧剪纸来美化居室环境,到了春节,更是家家户户剪窗花、贴窗花,红红火火过大年,这和贴春联、挂红灯一样,成了装扮节日气氛的一项重要方式,主要内容是“福”字、“聚宝盆”、“财神进宝”、“平平安安”、“六畜兴旺”,此外,还有如马年的“马到成功”、羊年的“三羊开泰”、鸡年的“大吉大利”等等祈盼来年风调雨顺,大吉大利的图案。

结婚办喜事,人们喜欢用红纸剪成各种各样的双“喜”字,贴在门上、窗上、陪嫁的器物上和新房的墙壁上,表示喜庆并象征幸福。

这时所剪裁的主要是“喜喜”并配以各种祝福喻意的图案,如“鸳鸯戏水”、“双喜临门”、“锦上添花”、“并蒂莲花”、“牡丹报喜”、“双凤戏牡丹”、“二龙戏珠”、“喜上眉梢”等等。

流行本县的大鼓书,多为西河大鼓。

开说时,说书人右手执鼓槌,左手执铜键,旁有一人伴以三弦,有说有唱有动作,很吸引听众。

建国后,为了使文艺为社会主义建设服务,县文化部门将全县说书艺人组织起来,成立了鼓书队,每到冬、春农闲季节,他们到物资交流大会、集市和串村说唱。

说唱的内容先是“瓦岗寨”、“呼延庆打擂”、“杨家将”等,后改说现代小说《林海雪原》、《平原枪声》、《铁道游击队》等。

蹦鼓舞又名跳鼓舞,它流行于我县东部糜镇、宋家、滋镇、义渡、郑寨、神头等乡镇。

蹦鼓舞起源于元朝,据老艺人王正成介绍,蹦鼓舞在元朝时是供统治者过节、迎宾和宴享受用的。

舞队并不庞大,由俊美的童男少女组成,四、八或十二个童男舞鼓,四、八或十二个少女舞扇,另有一个翻穿皮袄手持甩子的鞑靼人,以统治者的身份出现,任意戏弄其他角色。

随着元朝的灭亡,这个角色由尊至卑、由正变反、由俊变丑,但衣着打扮始终未变,是元朝统治者的代表,据此,蹦鼓舞源于元朝无可置疑。

随着时代的变迁,蹦鼓舞成了广大群众同观共赏、同欢共乐文娱形式,在发展提高蹦鼓舞动作的同时,还陆续增添了各类代表性角色,如老生、小生、民医、青蛇、白蛇、彩婆、傻公子、棒手等。

后来以蹦鼓舞为主,同太平车、旱船、龙灯、荷花灯、霸王鞭、跑驴、武术、高跷等秧歌混编。

解放后,有的又增添了工农兵角色,增添了说唱形式,歌唱党的好领导,歌唱翻身解放的幸福生活,通过各类舞蹈、秧歌等形式的混编,各界代表人物的不断增加,自然形成了形式多样、风格有别、特点各异的大型广场秧歌组合。

秧歌队伍之大,有的上百人,较大的村镇达三、五百人。

在表演形式上,开始和结束为大场,中间穿插为小场,大场是变换队形的大型集体舞,如“跑圆场”、“四门斗”、“十字街”、“剪子股”、“龙摆尾”等。

小场是两、三人表演的带有简单情节的舞蹈、歌舞、小戏,如“太平车”、“跑驴”、“舞狮”、“清唱”等轮次出场表演。

蹦鼓舞有史六百年来,经久不衰,每逢元宵佳节,群众便自发地组织起秧歌舞队,走街串村地表演,相沿成俗,成为当地人民群众喜闻乐见的自娱性表演艺术。

整理后的蹦鼓舞分舞伞、鼓子和扇,以鼓为主,伞、鼓、扇相互穿插舞扇者的动作为:碎步跑、扭十字步、小射雁跳。

蹦鼓舞以蹦跳为主,舞姿朴实飘逸,动作幅度大而节奏性强,在大鼓、小鼓、锣、钹、镲等打击乐器的伴奏下,以领伞为前导,随着节拍,伞鼓伴舞,鼓扇交往穿插,蹦跳扭打,变换着队形,摆出各种阵法,行如游龙浮云,跳似丹凤如林;气势恢弘,刚柔相济,时而象黄河咆哮,时而如流水潺潺,是力与美的完美结合,给观者以心灵的震撼。

陵县民间传统文艺主要是秧歌。

每年农历正月十五前后,凡举办秧歌的村庄到邻村去跑场,俗称“散灯”。