九年级语文说明文复习

- 格式:pdf

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:8

说明文拓展探究题

●拓展迁移

1、常见题型

(1)结合文章内容,说说你从中得到了哪些启示。

(2)假如……,你认为它会给我们的生活带来哪些改变?请结合生活实际举例说明。

(3)根据你平时的观察和思考,提出几条……的建议。

(4)你认为……的主张,是否适合……请说明理由。

2、答题思路

(1)看题干是否要求结合选文或者针对某一点,切勿信马由缰。

(2)看题干是否要求结合生活实际、是否要求举例。

(3)注意不同类型题的不同着眼点:①表达感受可从自己了解作者的观点后心理的变化来谈;②启示类则从这个观点带给自己的改变来谈;③举例子需围绕自己的生活经历来谈;④建议类则需要根据文章中相关的知识点,结合生活实际来谈。

(4)要言之成理。

●材料探究

1、常见题型

(1)结合文章和链接材料,写出自己的发现或认识。

(2)阅读下面的材料,写出你的探究结果。

(3)请根据选文的内容和下面的材料作答。

2、答題思路

(1)分析题干和材料,一方面抓住题干中的关键词,一方面分析材料,把握材料内容,研读材料,要注意:

①给材料划分层次,找出材料的主要观点、意思;

②对比题干和材料,找出共同之处和不同之处。

(2)若题干问题为是否可作为本文例子,则需分析材料中主要内容能否作为文章的论据来证明文章所说明的事理,无论是否可以都应该结合文章内容说明理由。

(3)若问题是应该放在文章哪个位置,则应结合文章的说明顺序,探究其应该放在哪个位置,阐述理由时可根据文章的段落作用和材料内容具体说明。

(4)若问题是写出探究结果,则应该找出材料与全文内容之间的联系,写出它们共同阐述了什么事理。

中考语文最新复习难点06 说明文阅读(六大考点多种技巧)说明文在中考中出现的频率及所占比例都不及散文和小说。

从选材看,阅读材料大多来自课外,以前沿科学、社会热点、生态环境、自然现象、历史知识、传统文化、地域文化为主,具有很强的时代感和趣味性,特别是前沿科学、社会热点的比例不断加大。

从考查的内容看,对说明文内容的理解和写作思路的分析与归纳仍然是考察的重点,包括对说明对象的特点、功能、成因等方面的理解;涉及到纯知识性的内容一方面是逐步弱化,另一方面考查的角度在不断创新;培养学生创新精神和实践能力的联系实际、推断预测等综合性、探究性、开放性试题,这类题目可能会涉及到其他学科、课外知识和社会生活等内容,要求考生进行知识迁移和综合运用,越来越受到各地中考语文命题者的青睐。

从题型看,逐渐减少选择题的形式,而更多地采用主观题的形式,如填空和简答等,以增加对考生思维过程的考查。

从试题数量和赋分看,一般在2-4题,分数在8分上下波动。

考点一、把握说明对象及特征【设题形式】1.这篇文章(或第×段)的说明对象是什么?2.请简要概括说明对象的特征。

3.给本文拟写一个能显示说明对象及其特点的标题。

【答题要点】1.分清说明对象。

(1)看题目。

有的标题直接表明说明对象,如课文《中国石拱桥》《苏州园林》,这些都是事物说明文,标题就直接表明了文中要说明的事物,即说明对象。

(2)观首段。

题目没有表明说明对象时,甚至有的文章没有题目时,那么我们就要看文章的第一段,在第一段的结尾处往往会点出文章的说明对象。

(3)找结尾段。

有时文章标题与首段均找不出说明对象,作者会在文章的结尾处揭示文章的说明对象,所以要十分关注结尾段落。

(4)抓关键句。

有些说明文还往往利用一些段首的总括句或段尾的总结句来点明文章的说明对象。

要在通读全文的基础上,找到这些句子,进而把隐含在文中的说明对象挖掘出来。

(5)归纳总结。

如果以上方法都不可行,那么这时候,只能研读全文,逐段分析、归纳、总结,最后确定说明对象。

中考说明文之说明方法专题导入下列语句运用了什么说明方法?1.这种以非文字语言来传情达意的手段,就叫“人体语言”,简称“体语”。

2.科学家们把卫星按重量分为好多类,1000千克以上的为大型卫星,100千克~500千克的为小型卫星,,10千克~100千克的为微型卫星,10千克以下的为纳米卫星。

3.据统计,1951年,我国耕地有1.08亿公顷,人均耕地0.19公项。

到了1981年,我国耕地总面积下降到0.99亿公顷,人均耕地也只有0.10公顷了。

如果人口再无节制地增长下去,我国人多地少的局面将会越来越严峻。

4.我国人口的增长趋势与世界人口的基本相似(如图)。

以解放后为例,1949年到1990年我国人口增长了6.2亿,翻了一番还多。

我国是世界上人口最多的国,我国人口约占世界人口的22%。

——《人口与环境》5.随着我们(水葫芦)在中国各地放手的工作,我们的噩梦也随之而来了。

“珠江水系告急,太湖水系告急!”“绞杀异己,阻塞河道,泛滥成灾!”“危害中国生态环境的大毒草,破坏滇池风光的冷面杀手!”一夜之间,英雄变狗熊。

整治水葫芦的战役在各地纷纷打响,我成了人人得而诛之的恶魔杀手。

——《水葫芦喊冤》1.下定义2.分类别、列数字3.举例子、作比较、列数字4.举例子、列图表、列数字5.引用、打比方(通过这几道题目了解学生掌握的情况,为下面有针对性的讲解做好铺垫。

)说明方法举例子:就是用具体的实例来说明。

容易理解说服力强。

分类别:对一些比较复杂的事物,可以按事物的特征,把它分为若干类,分别进行说明列数字:就是运用数字从数量方面来说明事物的特征,如基数、百分数、比例、概数等作比较:将两种或两种以上的事物加以比较,借以提示事物的异民、优劣、高下,帮助人们认识事物,区别事物。

画图表:通过用图、列表的方法来帮助人们认识事物。

下定义:采用言简意明、周密无懈的语言,提示事物的本质特征的说明方法。

打比方:用比喻来说明事物的特征。

这一方法可以使说明变得更加形象生动,有助于对事物特征的理解。

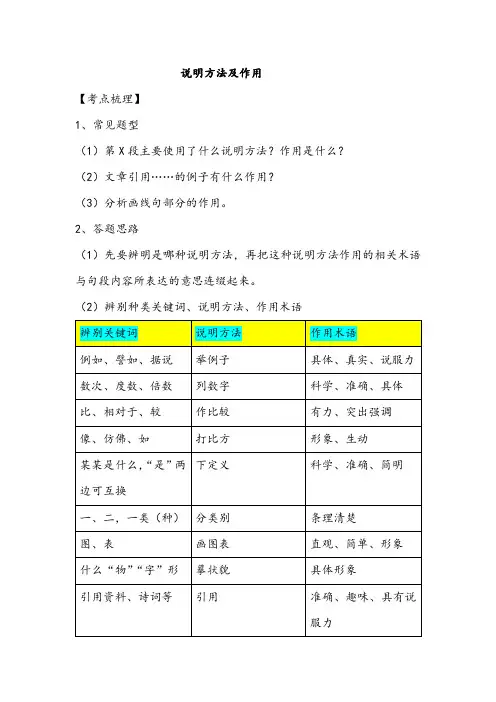

说明方法及作用【考点梳理】1、常见题型(1)第X段主要使用了什么说明方法?作用是什么?(2)文章引用……的例子有什么作用?(3)分析画线句部分的作用。

2、答题思路(1)先要辨明是哪种说明方法,再把这种说明方法作用的相关术语与句段内容所表达的意思连缀起来。

(2)辨别种类关键词、说明方法、作用术语(3)任何说明方法都是为说明对象服务的,因此说明方法的作用必须和说明对象及其特征联系起来分析。

3、答题模板(1)列数字——作用:用具体的数据,科学、准确、具体地说明了××的特征(道理),使说明更准确、更有说服力。

(2)举例子——作用:通过举××的例子,具体形象地说明了××的特征(道理),使说明更具体,更有说服力。

(3)作比较——作用:把××和××加以比较,突出强调了××的特征(道理),使说明更加具体深刻。

(4)打比方——作用:将××比作××,形象生动地说明了××的特征(道理),使说明的内容更形象易懂。

(5)下定义——常用格式:“××是什么”或“××是怎样的”。

作用:××是××,准确揭示了××的本质。

(6)分类别——作用:为了说明××的特征(道理),条理清晰地从××方面分门别类加以说明,使说明更有条理性。

(7)作诠释——作用:使××(说明对象)浅显易懂,概念清楚。

(8)引资料——包括引用具体的事例(作用同举例子),引用具体的数据(作用同列数字),引用名言、格言、谚语(作用:使说明更有说服力),以及引用神话传说、新闻报道、谜语、逸事趣闻等(作用:增强说明的趣味性)。

引资料在文章开头还起引出说明对象的作用。

九年级中考语文复习专题《说明文阅读》知识点总结目标:(1)掌握说明对象的判断方法(2)掌握10种说明方法的判断及作用一、说明对象1.说明文通常分为哪两种?事物性说明文、事理性说明文。

2. 如何区分说明文的说明对象?(1)事物说明文的说明对象可以是实体事物,也可以是抽象事物;这种说明文旨在说明事物“是什么”、“怎么样”。

(2)事理说明文的说明对象是事物的内部规律性,这种说明文旨在说明事物“为什么”是这样的。

三、说明方法说明方法有哪些?分别有什么作用?1.举例子:具体有力地说明了事物的××特点。

2.分类别:条理清楚地说明了事物的××特点。

3.打比方:生动形象地说明该事物的××特点,增强了文章的趣味性。

4.列数字:具体而准确地说明该事物的××特点,使说明更有说服力。

5.作比较:突出强调了被说明对象的××特点(地位、影响等)。

6.下定义:用简明科学的语言对说明的对象(或科学事理)加以揭示,从而更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征(或事理)。

7.列图表:直观形象地说明了事物的××特点。

8.引资料:用引用的方法说明事物的特征,增强说服力,如引用古诗文、谚语、俗话等。

引用说明在文章开头,还起到引出说明对象的作用。

9.摹状貌:对事物的特征(或事理)加以形象化的描摹,使说明更具体生动形象。

10.作诠释:对事物的特征(或事理)加以具体的解释说明,使说明更通俗易懂。

目标:(1)掌握说明文的结构(2)掌握说明文的说明顺序一、说明结构说明文的常见结构有哪些?把握中心句和关键词,如“首先”、“其次”、“还”、“也”、“此外”、“总之”等即可判断文章的说明结构。

1.总分式:这种结构形式可派生三种情况,即总——分式、分——总式和总——分——总式。

2.并列式:各层次之间的关系式平等并列的。

3.递进式:后边的说明是在前边的基础上作进一步的说明。

中考专题复习《说明文阅读》语文优秀教案一、教学目标1.理解说明文的特点和结构,掌握说明文的阅读方法。

2.提高学生分析说明文的语言特点和说明方法的能力。

3.培养学生准确筛选信息、概括要点的能力。

二、教学重点与难点1.重点:理解说明文的特点和结构,掌握说明文的阅读方法。

2.难点:分析说明文的语言特点和说明方法,准确筛选信息、概括要点。

三、教学过程一、导入1.教师简要介绍说明文的概念,引导学生回顾已学的说明文知识。

2.学生分享自己在阅读说明文时遇到的问题和困惑。

二、自主学习1.学生自主阅读一篇说明文,初步感知说明文的特点和结构。

2.学生在阅读过程中,勾画出关键信息,概括文章的主要内容。

三、课堂讲解1.教师讲解说明文的特点和结构,包括:说明对象、说明顺序、说明方法等。

2.教师通过实例,讲解说明文的语言特点和说明方法,如:平实、准确、简明等。

四、互动讨论1.学生分组讨论,分析所读说明文的语言特点和说明方法。

五、实践训练1.教师给出一篇说明文,学生独立完成阅读任务,包括:筛选信息、概括要点、分析说明方法等。

2.学生展示阅读成果,教师点评并指导。

2.学生分享自己的学习心得,反思在阅读说明文时的不足之处。

一、说明文的特点和结构1.说明文的定义:说明文是一种以说明为主要表达方式的文体,旨在客观、准确地介绍事物的特征、原理、功能等。

2.说明文的特点:客观性、准确性、条理性、通俗性。

二、说明文的阅读方法1.理解说明对象:明确说明文所介绍的事物或现象,把握其本质特征。

2.分析说明顺序:了解说明文的逻辑顺序,如:时间顺序、空间顺序、总分总顺序等。

3.筛选关键信息:勾画出文章中的关键信息,如:定义、特征、原理、功能等。

4.概括文章内容:根据关键信息,概括文章的主要内容。

三、说明文的语言特点和说明方法1.语言特点:平实、准确、简明。

说明文的语言要简洁明了,避免冗长复杂的句子,使读者容易理解。

2.说明方法:举例子、列数字、作比较、分类别等。

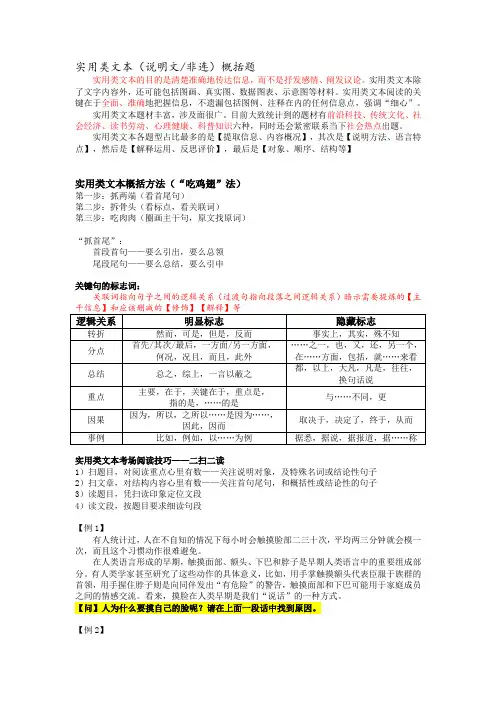

实用类文本(说明文/非连)概括题实用类文本的目的是清楚准确地传达信息,而不是抒发感情、阐发议论。

实用类文本除了文字内容外,还可能包括图画、真实图、数据图表、示意图等材料。

实用类文本阅读的关键在于全面、准确地把握信息,不遗漏包括图例、注释在内的任何信息点,强调“细心”。

实用类文本题材丰富,涉及面很广。

目前大致统计到的题材有前沿科技、传统文化、社会经济、读书劳动、心理健康、科普知识六种,同时还会紧密联系当下社会热点出题。

实用类文本各题型占比最多的是【提取信息、内容概况】,其次是【说明方法、语言特点】,然后是【解释运用、反思评价】,最后是【对象、顺序、结构等】实用类文本概括方法(“吃鸡翅”法)第一步:抓两端(看首尾句)第二步:拆骨头(看标点,看关联词)第三步:吃肉肉(圈画主干句,原文找原词)“抓首尾”:首段首句——要么引出,要么总领尾段尾句——要么总结,要么引申关键句的标志词:关联词指向句子之间的逻辑关系(过渡句指向段落之间逻辑关系)暗示需要提炼的【主逻辑关系明显标志隐藏标志转折然而,可是,但是,反而事实上,其实,殊不知分点首先/其次/最后,一方面/另一方面,何况,况且,而且,此外……之一,也,又,还,另一个,在……方面,包括,就……来看总结总之,综上,一言以蔽之都,以上,大凡,凡是,往往,换句话说重点主要,在于,关键在于,重点是,指的是,……的是与……不同,更因果因为,所以,之所以……是因为……,因此,因而取决于,决定了,终于,从而事例比如,例如,以……为例据悉,据说,据报道,据……称实用类文本考场阅读技巧——二扫二读1)扫题目,对阅读重点心里有数——关注说明对象,及特殊名词或结论性句子2)扫文章,对结构内容心里有数——关注首句尾句,和概括性或结论性的句子3)读题目,凭扫读印象定位文段4)读文段,按题目要求细读句段【例1】有人统计过,人在不自知的情况下每小时会触摸脸部二三十次,平均两三分钟就会模一次,而且这个习惯动作很难避免。

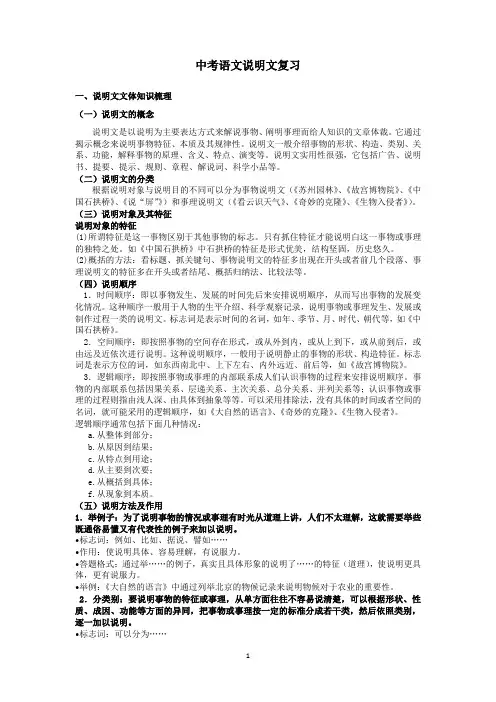

中考语文说明文复习一、说明文文体知识梳理(一)说明文的概念说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。

它通过揭示概念来说明事物特征、本质及其规律性。

说明文一般介绍事物的形状、构造、类别、关系、功能,解释事物的原理、含义、特点、演变等。

说明文实用性很强,它包括广告、说明书、提要、提示、规则、章程、解说词、科学小品等。

(二)说明文的分类根据说明对象与说明目的不同可以分为事物说明文(《苏州园林》、《故宫博物院》、《中国石拱桥》、《说“屏”》)和事理说明文(《看云识天气》、《奇妙的克隆》、《生物入侵者》)。

(三)说明对象及其特征说明对象的特征(1)所谓特征是这一事物区别于其他事物的标志。

只有抓住特征才能说明白这一事物或事理的独特之处。

如《中国石拱桥》中石拱桥的特征是形式优美,结构坚固,历史悠久。

(2)概括的方法:看标题、抓关键句、事物说明文的特征多出现在开头或者前几个段落、事理说明文的特征多在开头或者结尾、概括归纳法、比较法等。

(四)说明顺序1.时间顺序:即以事物发生、发展的时间先后来安排说明顺序,从而写出事物的发展变化情况。

这种顺序一般用于人物的生平介绍、科学观察记录,说明事物或事理发生、发展或制作过程一类的说明文。

标志词是表示时间的名词,如年、季节、月、时代、朝代等,如《中国石拱桥》。

2.空间顺序:即按照事物的空间存在形式,或从外到内,或从上到下,或从前到后,或由远及近依次进行说明。

这种说明顺序,一般用于说明静止的事物的形状、构造特征。

标志词是表示方位的词,如东西南北中、上下左右、内外远近、前后等,如《故宫博物院》。

3.逻辑顺序;即按照事物或事理的内部联系成人们认识事物的过程来安排说明顺序。

事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅人深、由具体到抽象等等。

可以采用排除法,没有具体的时间或者空间的名词,就可能采用的逻辑顺序,如《大自然的语言》、《奇妙的克隆》、《生物入侵者》。

中考语文说明文阅读语言特点专题复习知识点讲解:一、体会分析说明文语言的特点语言的准确性是说明文的最基本特征。

说明语言的准确性表现在对说明对象进行精确的修饰、限制、补充,甚至以模糊词语来达到准确说明的目的。

特别要注意表示时间、空间、数量、频率、范围、程度、特征、性质、程序等的有关词语,它往往起修饰限制或补充作用,平时可以用删除法和换词法比较体会其准确性。

在准确的前提下语言可以平实见长,也可以生动活泼见长,平实和生动就是说明文语言的两种不同风格。

在有些说明文尤其是科学小品文中,作者会运用优美词语、描写性语句和修辞手法,使本来枯燥的事物变得生动形象,如《苏州园林》第7段中“高树与低树俯仰生姿”,写出了万木争荣的情景;古老的藤萝枝干“盘曲嶙峋”,开花时候“满眼的珠光宝气”,烘托出园林的繁华气氛。

平实说明与生动说明相结合,以此来增强表达效果。

二、赏析说明文语言准确性的常见题型:(-)第一种题型:句子中加点的词语有何作用?1.答题模式:①先配合实际语境说说加点字的意思和所要表达的内容;②这体现了说明文语言的准确性。

2.例题解析。

⑴自从鹭鸟在这片林子栖息后,林子里的毒蛇,飞虫几涅绝迹,村里六畜兴旺。

答:“几近”是几乎接近的意思,说明毒蛇,飞虫差不多被吃光,但是没有绝迹,这体现了说明文语言的准确性。

⑵村干部还告诉记者,可熊是现在环境的恶化以及一些人为的捕杀,这两年鹭鸟越来越少了。

答:“可能”表示估计、推测,说明了鹭鸟数量减少的原因,但不是绝对肯定,这体现了说明文语言的准确性。

(二)第二种题型:句中加点词能否删去?为什么?1.答题模式:①不能。

②因为……(先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容),若删去,就变成……的意思,和实际情况不符,“XX”(加点词)体现了说明文语言的准确性。

2.例题展示。

(下面句中加点词能否删去?为什么?)⑴旅人桥可熊是有记载以来最早的石拱桥了。

答:①不能。

②因为“可能”是估计、推测的意思。

中考语文复习:说明文标题、句段作用和练习(含答案)一、说明文标题作用【提问方式】:1.文章以......为题,有什么作用?2.为什么以.......为题?谈谈你的理解。

3.你认为文章标题好在哪里?4.请你拟标题。

5.标题的含义:分析具体含义,有的还要答出表达情感,尤其是形象生动的说明文。

【技巧点拨】:1.点明说明对象或说明的内容。

2.突出说明对象的......特征。

3.运用修辞,一般用比喻或拟人的修辞,作用是生动形象(说明说明对象......的特征)。

4.(修辞、设悬、新颖......)吸引读者阅读兴趣,引发读者思考。

分类回答:内容上+表达上即:1)、内容上,点明说明对象是XX,说明对象的XX特征(有些题目只有说明对象),揭示说明内容。

2)、表达上,运用了XX(具体分析其作用)。

套话:以此为题形象生动,新颖别致,吸引读者,激发读者阅读兴趣。

吸引读者的原因可能存在以下情况:运用比喻、拟人等修辞,或化用诗句、成语等,生动、新颖、别致。

运用问句的形式(设问、疑问句;含“为什么”、“什么”“为何”“?”等词语、符号)设置悬念。

话题新鲜奇特,超出人们认知常识。

引用热门话题,贴近生活。

比如“低碳生活”“世博会”等。

❉注意事项:①一篇文章的标题不一定能涵盖所有这四个作用,所以在答题的时候,切记不要盲目罗列,要具体问题具体分析。

②答题时,不要只简单地罗列四句作用,而应该联系具体的说明内容,以及标题运用的手法进行分析,否则只有空洞的套话,会导致严重失分。

【答题规范】:内容上:点明说明对象是......,(说明了......的特征,)揭示了说明内容。

表达上:运用......。

(一般是修辞手法,并具体分析作用)以此为题生动形象,新颖别致,吸引读者(修辞、问句、热门话题),激发读者阅读兴趣。

另:请给文章拟题目:根据对标题作用的理解,考生在拟定文章标题时应当做到以下几点:A、能够概括文章的主要内容(小标题概括的部分内容);B、理解作者的感情,把握文章主旨;C、找文章的线索,包括核心人物、核心物件、核心事件等;D、注意文章开头、结尾中点明主旨的句子;E、说明文注意过渡句、每段的中心句、关键词;F、标题语言力求简洁、生动、新颖;【例题01】下面的标题有什么样的作用?1.《中国红为什么这样红》:①内容上,点明了说明対象中国红,说明为什么中国红适合喜庆:揭示了说明内容;②表达上,以设问句的形式,设置了念,吸引读者阅读文章。

中考语文说明文阅读语言特点专题复习知识点讲解:一、体会分析说明文语言的特点语言的准确性是说明文的最基本特征。

说明语言的准确性表现在对说明对象进行精确的修饰、限制、补充,甚至以模糊词语来达到准确说明的目的。

特别要注意表示时间、空间、数量、频率、范围、程度、特征、性质、程序等的有关词语,它往往起修饰限制或补充作用,平时可以用删除法和换词法比较体会其准确性。

在准确的前提下语言可以平实见长,也可以生动活泼见长,平实和生动就是说明文语言的两种不同风格。

在有些说明文尤其是科学小品文中,作者会运用优美词语、描写性语句和修辞手法,使本来枯燥的事物变得生动形象,如《苏州园林》第7段中“高树与低树俯仰生姿”,写出了万木争荣的情景;古老的藤萝枝干“盘曲嶙峋”,开花时候“满眼的珠光宝气”,烘托出园林的繁华气氛。

平实说明与生动说明相结合,以此来增强表达效果。

二、赏析说明文语言准确性的常见题型:(一)第一种题型:句子中加点的词语有何作用?1.答题模式:①先配合实际语境说说加点字的意思和所要表达的内容;②这体现了说明文语言的准确性。

2.例题解析。

⑴自从鹭鸟在这片林子栖息后,林子里的毒蛇,飞虫几近..绝迹,村里六畜兴旺。

答:“几近”是几乎接近的意思,说明毒蛇,飞虫差不多被吃光,但是没有绝迹,这体现了说明文语言的准确性。

⑵村干部还告诉记者,可能..是现在环境的恶化以及一些人为的捕杀,这两年鹭鸟越来越少了。

答:“可能”表示估计、推测,说明了鹭鸟数量减少的原因,但不是绝对肯定,这体现了说明文语言的准确性。

(二)第二种题型:句中加点词能否删去?为什么?1.答题模式:①不能。

②因为……(先配合实际语境说说加点词意思和所要表达的内容),若删去,就变成……的意思,和实际情况不符,“××”(加点词)体现了说明文语言的准确性。

2.例题展示。

(下面句中加点词能否删去?为什么?)⑴旅人桥可能..的石拱桥了。

..是有记载以来最早答:①不能。

说明文知识点及答题技巧一、说明文定义。

说明文是一种以说明为主要表达方式的一种文体。

它通过对实体事物科学地解说,对客观事物做出说明或对抽象事理的阐释,使人们对事物的形态、构造、性质、种类、成因、功能、关系或对事理的概念、特点、来源、演变、异同等能有科学的认识,从而获得有关的知识。

二、说明文分类。

事物说明文:解说实体事物的形态、结构、性质、特征等。

如《苏州园林》,说明“务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画”的特征。

事理说明文:阐释抽象的事理、本质、关系、规律等。

如《看云识天气》,阐述了云与天气的关系。

说明了根据云的形状推知各种各样的天气。

三、说明对象及特征。

1.说明对象指文章说明的主要人或事物。

事物说明文一般标题就是说明的对象;事理说明文找准开头、结尾的总结句。

2.了解说明对象的特征尽量从原文中找原词原句,若没有,则注意段意、中心句。

(1)从标题入手。

有的标题在指出文章说明对象的同时,也指出其特征;有的标题用设问句的形式,引导读者有针对性地把握说明对象的特征;有的标题用生动形象的比喻、拟人的方法说明事物的特征。

(2)从分析材料入手。

即逐段分析作者介绍了有关事物的哪一方面的特征,然后归纳小结。

有的事物的本质特征,作者已在文章中明确地指出来了,阅读时要找出这些关键句。

有的说明文没有明显的关键句,阅读时需细心琢磨,从中加以提炼。

四、说明方法及作用常见的说明方法有:举例子、打比方、下定义、作诠释、作比较、列数字、分类别、列图表、摹状貌、引用等。

分析说明方法及其作用格式如下。

①举例子:通过举具体的实例对事物的特征/事理加以说明,具体有力地说明了……事物的……特征。

②分类别:对事物的特征/事理分门别类加以说明,条理清晰地说明了……事物的……特征。

③作比较:把……和……加以比较,突出强调了事物的……特征/事理。

④打比方:将……比作……,生动形象地说明了事物的……特征/事理。

⑤下定义:用简明科学的语言对说明的对象/科学事理加以揭示,从而更科学准确、更概括地揭示事物的特征/事理。