城市空间形态及变化

- 格式:ppt

- 大小:2.98 MB

- 文档页数:15

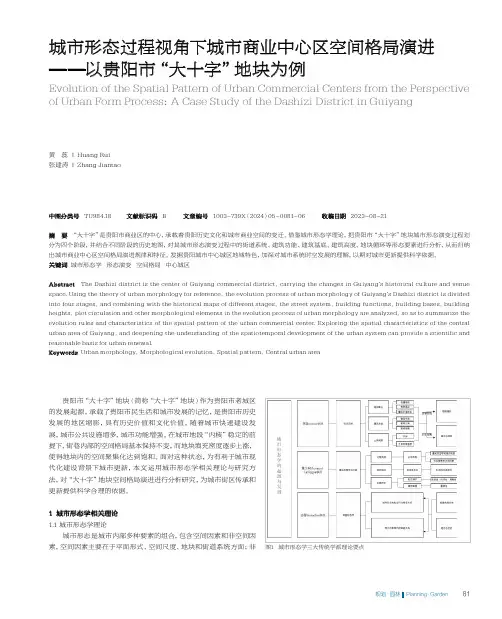

中图分类号 TU984.18 文献标识码 B 文章编号 1003-739X (2024)05-0081-06 收稿日期 2023-08-21摘 要 “大十字”是贵阳市商业区的中心,承载着贵阳历史文化和城市商业空间的变迁。

借鉴城市形态学理论,把贵阳市“大十字”地块城市形态演变过程划分为四个阶段,并结合不同阶段的历史地图,对其城市形态演变过程中的街道系统、建筑功能、建筑基底、建筑高度、地块循环等形态要素进行分析,从而归纳出城市商业中心区空间格局演进规律和特征。

发掘贵阳城市中心城区地域特色,加深对城市系统时空发展的理解,以期对城市更新提供科学依据。

关键词 城市形态学 形态演变 空间格局 中心城区Abstract The Dashizi district is the center of Guiyang commercial district, carrying the changes in Guiyang's historical culture and venue space. Using the theory of urban morphology for reference, the evolution process of urban morphology of Guiyang's Dashizi district is divided into four stages, and combining with the historical maps of different stages, the street system, building functions, building bases, building heights, plot circulation and other morphological elements in the evolution process of urban morphology are analyzed, so as to summarize the evolution rules and characteristics of the spatial pattern of the urban commercial center. Exploring the spatial characteristics of the central urban area of Guiyang, and deepening the understanding of the spatiotemporal development of the urban system can provide a scientific and reasonable basis for urban renewal.Keywords Urban morphology, Morphological evolution, Spatial pattern, Central urban area城市形态过程视角下城市商业中心区空间格局演进——以贵阳市“大十字”地块为例Evolution of the Spatial Pattern of Urban Commercial Centers from the Perspective of Urban Form Process:A Case Study of the Dashizi District in Guiyang黄 蕊 | Huang Rui 张建涛 | Zhang Jiantao贵阳市“大十字”地块(简称“大十字”地块)作为贵阳市老城区的发展起源,承载了贵阳市民生活和城市发展的记忆,是贵阳市历史发展的地区缩影,具有历史价值和文化价值。

深圳城市空间结构演变【内容摘要】深圳城市最初由散点状布局发展起来,再迅速向外蔓延或沿轴扩展,工业导向性明显,城市空间结构演替激烈,其工业空间、居住空间、商业空间随着经济的发展、交通运输条件的改善,不断改变着各自的位置和形态,阶段性特征明显。

同时,城市空间结构也在经济发展、宏观政策、规划控制的演变机制作用下形成了放射圈层式的结构模式。

【关键词】深圳城市空间结构工业导向性放射圈层式演变机制城市是由各种不同活动所形成的功能区组合而成,在城市的各种活动中,生产、商业和居住活动是其最主要的三大活动,而由这类活动所形成的功能区就构成了城市空间结构的基本骨架。

它们伴随着经济的发展、交通运输条件的改善,不断地改变着各自的结构形态和相互位置关系,并通过用地形态决定着城市空间结构的演化过程和演化特征。

一、深圳城市空间结构的演化及特征深圳是中国改革开放的窗口,经过30多年的发展,从城乡二元、城乡融合到城乡一体化,工业导向性明显,城市扩展迅速,空间结构演替激烈。

根据其特殊的城市化进程,城市空间结构的演变可以分为3个时期:上世纪80年代初期、90年代初期和2000年至今,其工业空间、居住空间和商业空间的演化呈现出快速城市化地区的典型特征。

1.工业空间深圳城市的发展是工业导向型,1980年以前,深圳的工业发展还未起步,工业用地比例非常低;90年代进入工业化中级阶段,工业空间迅速扩张;2000年后,工业化进程加快,第三产业迅速崛起,产业结构趋向协调,城乡一体化格局明显(图1)。

工业空间从起步阶段、发展最快阶段到全面发展阶段,特征明显,变化迅速。

(1)80年代初,起步阶段,改革开放初期深圳的工业主要集中在特区内的罗湖、蛇口片区,用地比例较低,规模小难以产生规模效应,工业空间呈散点状分布,大多在居住空间外围。

(2)90年代,发展最快,结构变化最快。

城市工业迅速发展阶段,工业空间变化剧烈,工业分布由特区内向特区外全面扩张,工业斑块开始出现,标志着工业区模式的发展。

一、中国城镇体系的空间分布特征如前所述,长期以来我国城镇分布由于历史、地理和社会经济发展多种因素的影响,其空间分布形态一直呈现自东而西,由密到疏的扩散发展特征。

建国后国家尽管加强了中、西部地带城镇的建设,但其分布的地域差异仍然具有如下特征:(一)城镇分布东密西疏从我国目前城镇网密度看,城镇体系内城镇密集东部的格局基本没有改变,表现为东密西疏的空间分布总特征。

据1985年统计资料,我国现有城镇7928座,平均每万平方公里有8.26座城镇。

由于我国正处于城镇经济大发展时期,城镇网密度的分布既继承了历史上城镇分布的基础,又受到了国家生产力布局自东而西推移的影响,表现为代表历史遗存主流的城镇网密度密集于东南的格局基本未变;同时作为新城市(镇)迅速崛起的“三线”建设地区,其城镇网密度正在发生根本的改变这两大特征。

1.城市网密度从1985年全国城市网密度看(表8-1),台湾省是我国城市分布最密集省区,每万平方公里有5个城市;上海、江苏、山东、安徽、河南、辽宁、浙江等省、市,是我国城市分布次密集地区,城市网密度为每万平方公里1个城市以上;湖南、天津、广东(包括港、澳地区)、福建、湖北、江西、吉林、山西、河北、宁夏、北京等11省、市、区城市网密度居中,达每万平方公里0.5个城市以上;广西、陕西、贵州、黑龙江、四川、甘肃、云南、内蒙古等8省、区城市网密度较低,在每万平方公里0.1~0.5座城市之间;而新疆、青海、西藏三省区城市网密度最疏,每万平方公里还不到0.1座城市。

采用中位数法将各省区城市网密度分为四级并绘成“中国城市网密度示意图(1985年)”,可以明显地看出我国城镇体系的城市网分布表现为西疏东密,城市网密度从东向西逐渐递减(除河北、北京地区为低谷外)的规律(图8-1)。

2.镇网密度从全国镇网密度看,就省区而言,也存在着较大的地域差异(表8-1)。

位居东部沿海地带的上海、浙江、山东三省、市,是我国镇网密度最高的省区,每万平方公里镇数均在40以上;其次是中部地带的山西、湖北、湖南等省区,镇网密度也达到了每万平方公里20个镇以上;再次是辽宁、江苏、广东(包括港、澳地区)、台湾、福建等沿海省区和陕西、贵州、云南、四川、江西、吉林、广西等中部地带省区(它们多为“三线”重点建设地区),镇网密度在每万平方公里10—20个镇之间;其它省区镇网密度最低,一般均在每万平方公里10个镇以下。

收稿日期:2004-05-08作者简介:刘仁义(1964-),男,讲师,硕士,主要研究方向为建筑设计。

项目资助:安徽省教育厅自然科学基金资助(编号:2003KJ-307)。

第12卷第3期安徽建筑工业学院学报(自然科学版)Vol.12No.32004Journal of Anhui Institute of Architecture &Industry 2004城市街道空间形态的演变与发展刘仁义(安徽建筑工业学院建筑系,合肥 230022)摘 要:通过对城市街道空间形态的沿革分析,研究其功能特征、时代特征及其文脉的继承与发展,阐明城市街道中人的意义及其环境观与生态观的发展方向。

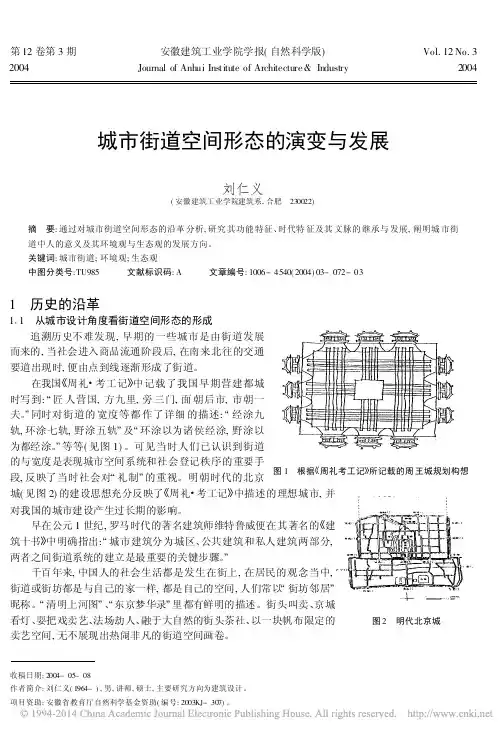

关键词:城市街道;环境观;生态观中图分类号:TU985 文献标识码:A 文章编号:1006-4540(2004)03-072-031历史的沿革图1 根据5周礼考工记6所记载的周王城规划构想111 从城市设计角度看街道空间形态的形成追溯历史不难发现,早期的一些城市是由街道发展而来的,当社会进入商品流通阶段后,在南来北往的交通要道出现时,便由点到线逐渐形成了街道。

在我国5周礼#考工记6中记载了我国早期营建都城时写到:/匠人营国,方九里,旁三门,面朝后市,市朝一夫。

0同时对街道的宽度等都作了详细的描述:/经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨0及/环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂。

0等等(见图1)。

可见当时人们已认识到街道的与宽度是表现城市空间系统和社会登记秩序的重要手段,反映了当时社会对/礼制0的重视。

明朝时代的北京图2 明代北京城城(见图2)的建设思想充分反映了5周礼#考工记6中描述的理想城市,并对我国的城市建设产生过长期的影响。

早在公元1世纪,罗马时代的著名建筑师维特鲁威便在其著名的5建筑十书6中明确指出:/城市建筑分为城区、公共建筑和私人建筑两部分,两者之间街道系统的建立是最重要的关键步骤。

0千百年来,中国人的社会生活都是发生在街上,在居民的观念当中,街道或街坊都是与自己的家一样,都是自己的空间,人们常以/街坊邻居0昵称。

!>智能规划94智能城市INTELLIGENT CITY NO.152020城市空间结构及形态演变分析----以黄山市主城区为例石中钰(黄山市自然资源勘测规划院,安徽黄山245000)摘要:伴随着社会经济的发展,人们对于城市空间结构有着更高的要求,从形式到风格,从结构到布局,都会受到社会发展的影响,城市空间形态随时都在发生改变。

在不同的社会发展阶段,突出城市空间形态设计的特点,有效地把握城市发展的整体脉络,针对空间发展的动因及影响因素进行分析,有利于提高城市空间结构的合理性和科学性,对于现阶段城市空间的健康、可持续发展具有重要的作用。

关键词:城市空间结构;主城区;形态演变历程;可持续发展1背景概述黄山市位于安徽省最南部,处于安徽、浙江、江西三省的交界处,交通枢纽地位突出,西南边界紧邻着江西景德镇、婺源县,东南依靠浙江临安市、开化县等地,东北则与宣城相连,西北部与池州接壤。

黄山市成立于1987年,辖区内三区分别是黄山区、屯溪区、徽州区;四县分别是黟县、歙县、祁门县和休宁县,总面积9807km2。

市政府驻地为屯溪区,毗邻上海、合肥、南京、杭州等地,地理位置优越。

2主城区空间结构与职能在黄山市的三个城区中,黄山区与屯溪区、徽州区两区只有在行政上的联系,而在城市布局、基础设施共享等方面未实现一体化。

休宁、歙县与屯溪区、徽州区在区位、交通和经济联系上较为紧密,共同形成了以屯溪为核心的南部城镇群。

该城镇群是黄山城镇体系的核心,市域发展的主体空间。

黄山市在城市空间布局当中,对于屯西县的发展目标极为明确,作为政治、经济、文化的中心枢纽地带进行布局;属于皖南地区的交通重要枢纽;高新技术产业基地和旅游产品加工基地。

徽州区是重要的工业区和物资集散地;旅游服务基地之一。

休宁是区县级政治、经济、文化、商业服务中心,农副产品加工与集散中心;歙县是县级政治、经济、文化、商业服务中心,次级旅游服务中心,农副产品加工与集散中心。

城市建筑形态与建筑布局城市是一座繁忙的交汇点,它是人类活动的中心。

城市的建筑形态和建筑布局在很大程度上决定着城市的魅力和功能。

在城市的发展过程中,建筑形态和布局起到了重要的作用。

本文将探讨城市建筑形态与建筑布局之间的关系,以及它们对城市的影响。

第一部分:城市建筑形态的定义和类型城市建筑形态是指建筑物在空间中所呈现的形状、结构和外观。

它包括建筑物的高度、形状、密度和空间分布等方面。

城市建筑形态主要分为以下几种类型:垂直型、水平型和混合型。

垂直型建筑形态是指城市中高楼大厦居多,建筑物呈现出明显的垂直特征。

这种形态常见于密集的商业区和市中心地区。

垂直型建筑能够提供大量的办公和商业空间,节约土地资源,同时也给城市增添了现代感和繁荣感。

水平型建筑形态是指城市中建筑物以低矮的水平线为主,并且相对分散。

这种形态常见于住宅区和郊区。

水平型建筑可以提供更多的独立生活空间和私人空间,给居民带来安静和宜居的环境。

混合型建筑形态是指城市中高低不一、形状各异的建筑物相互交织而成的形态。

这种形态常见于城市的中心地带和交通枢纽。

混合型建筑形态能够满足不同需求的人群,同时也使城市更具艺术感和变化性。

第二部分:城市建筑布局的影响因素城市建筑布局是指建筑物在城市中的分布和排列方式。

它受到多种因素的影响,如城市规划、土地利用、交通网络和自然环境等。

城市规划是城市建筑布局的基础。

城市规划的整体思路和目标将决定建筑物的分布和排列方式。

合理的城市规划能够提供便利的交通网络,合理分配各种功能区域,形成相对均衡的建筑布局。

土地利用也是影响城市建筑布局的重要因素。

不同的土地用途对建筑物的布局和分布有不同的要求。

例如,商业区需要集中高楼大厦,并且便于人们的进出;住宅区需要安静和舒适的环境,建筑物之间需要有适量的间隔。

交通网络也对城市建筑布局产生重要影响。

便捷的交通网络能够促进不同区域之间流动的人流和物流,同时也决定了不同建筑物之间的连接性和互动性。

宁波城市空间形态的历史演变及发展趋势本文通过对宁波这一港口城市历代以来城市空间形态的发展历程进行系统地梳理,总结了宁波市百年来城市形态的历史演变特征,具体表现为点状形成阶段、块状城市形态、一城两镇不连续组团状组群形态以及“T”型带状群组形态四个阶段。

在历史的演变中,主要提出了港口对宁波城市空间形态演变的重要影响,基于目前宁波城市发展的方向与目标,以提高港口优势为着眼点,对宁波空间形态的发展进行展望,并提出了宁波城市空间形态发展的优化机制。

标签:港口城市空间形态历史演变发展宁波1 概述城市的空间形态是城市经济发展状况在空间上的表征。

对于港口城市而言,河道、水源及港口运输作用对城市的交通、经济、空间形态形成重要影响。

港口作为港口城市的重要组成部分,在城市空间形态的演变中起着主导作用。

以宁波这一典型的港口城市为研究对象,分析港口作为主要影响因素对宁波城市空间形态演变的作用,本文的宁波城市空间包括海曙、江东、江北老三区构成的老城区(三江片)、镇海、北仑两区及新并入市区的鄞州区,结合宁波城市发展的战略目标及遇到的机遇与挑战,探求宁波城市空间发展的合理趋势,进而促进宁波城市的进一步发展。

2 研究区概况宁波,全市总面积9816平方公里,人口760.57万(2010年)。

位于浙东,长江三角洲南翼,北临杭州湾,西接绍兴,南靠台州,东北与舟山隔海相望。

宁波取自“海定则波宁”,简称甬,地处东海之滨,1844年,宁波作为五口通商口岸中的一员,由近代资本主义港口城市到现代作为浙江省的一个重要港口城市,港口对宁波城市经济的发展起着不可替代的作用。

现宁波港已是中国货物吞吐量第一大港口。

3 宁波城市空间形态的历史演变基于翔实的历史资料,由时间发展为主要脉络,以宁波港口历史作用的变化为主要考虑因素,总结出宁波作为典型的港口城市在空间形态上的历史演变。

随着宁波港口从内河港向河口港、海岸港的迁移,城市空间形态具体可分为以下4个阶段(如图2所示)即明清以前的点状形成阶段、鸦片战争后民国时期形成的块状城市形态、1985年镇海县的撤销,宁波空间发展成一城两镇(一城——老城区,二镇——镇海区、北仑区)的不连续组团状组群形态以及90年代后逐渐形成的“T”型带状群组形态。

1研究区域概况“同仁”藏语为“热贡”,同仁市位于青海省东南部,黄南藏族自治州东北部,地处黄土高原与青藏高原之间的过渡地区,九曲黄河第一弯,是“热贡艺术”的主要发祥地,也是青海省内仅有的一座国家历史文化名城。

同仁于2020年6月正式撤县设市,同仁市是一个以藏族为主,汉族、土族、回族、撒拉族等多民族聚居地区,其独具特色的自然风貌、悠久的历史文化、丰富的文化遗产是同仁市城市空间形态形成、发展、演变的载体与媒介。

同仁市现状规划中心城区南起唯哇,北至向阳村,东西以两山脊为界,夏布浪河内至现水源地西侧,规划总面积约22.4 km 2,其中城市建设用地12 km 2(见图1)。

2同仁城市空间形态演变2.1城市源起(1800年以前)同仁地区自秦汉时期就有人类在此繁衍生息,此阶段为羌人居牧地,名为大小榆谷。

随着朝代更替与战乱割据,三国时期归属蜀汉,南北朝时期归于北周所有。

公元709年,唐朝将同仁地区划归吐蕃管辖,吐蕃在此地派重兵屯戍即平时为民、战时为兵,作为东进基地,这为同仁地区后期形成固定军屯奠定了基础。

“安史之乱”爆发之后,安多藏区在同仁逐渐形成。

元代时期隆务寺前身(扶卡贡康)于隆务河西岸二阶台地之上建成,由于隆务家族的逐渐强大,建立了隆务地区政教合一政权,直到明代隆务寺正式创建,成为安多藏区的佛教文化中心,使藏传佛教格鲁派在同仁地区有了新的发展,并逐步形成了以隆务寺为中心的朝拜地。

明朝政府实行“军屯制”,在保安设吴、季、李、脱“四屯”后形成聚居区,因宗教文化浓厚而在四个军屯附近分别设吴屯上寺、吴屯下寺、郭麻日寺。

明末时期,隆务寺及地方政教合一政权的规模不断扩大,为方便举行藏族朝拜仪式,在隆务寺主入口由东南至西北方向修建“民主上街”,轴线显现。

清乾隆三十年(1765年),摘要 城市空间形态演变是某一历史时期,自然环境与人类活动联合作用在空间上的发展变迁过程。

文章的重点研究对象为城市空间形态,研究范围为同仁市中心城区,作者将分四个时期总结古、近、今三大时间跨度的同仁市中心城区空间形态演变历程,并剖析促进其演变的四个主要影响因素,最后提出城市未来发展建议,为保护和传承同仁传统城市空间形态以及同仁城市的未来规划发展提供依据与借鉴。