人教版高中生物必修2概念图汇总

- 格式:ppt

- 大小:749.00 KB

- 文档页数:39

rRNA和核糖体核糖体(ribosome)亦称核蛋白体,由rRNA和蛋白质组成。

单核糖体有二个亚基,分别称为大亚基和小亚基。

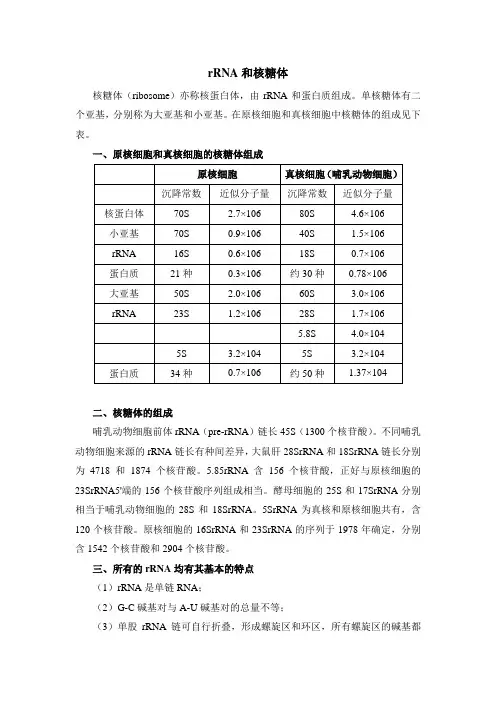

在原核细胞和真核细胞中核糖体的组成见下表。

一、原核细胞和真核细胞的核糖体组成二、核糖体的组成哺乳动物细胞前体rRNA(pre-rRNA)链长45S(1300个核苷酸)。

不同哺乳动物细胞来源的rRNA链长有种间差异,大鼠肝28SrRNA和18SrRNA链长分别为4718和1874个核苷酸。

5.85rRNA含156个核苷酸,正好与原核细胞的23SrRNA5'端的156个核苷酸序列组成相当。

酵母细胞的25S和17SrRNA分别相当于哺乳动物细胞的28S和18SrRNA。

5SrRNA为真核和原核细胞共有,含120个核苷酸。

原核细胞的16SrRNA和23SrRNA的序列于1978年确定,分别含1542个核苷酸和2904个核苷酸。

三、所有的rRNA均有其基本的特点(1)rRNA是单链RNA;(2)G-C碱基对与A-U碱基对的总量不等;(3)单股rRNA链可自行折叠,形成螺旋区和环区,所有螺旋区的碱基都是保守的;(4)所有来源rRNA均能形成4个结构域(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ),每个结构域均含许多茎(螺旋段)和环,它们通过无距离碱基对的相互反应彼此靠近;(5)绝大多数的rRNA碱基的特异功能尚不清楚。

据说rRNA中不配对的碱基(环区或单股区)涉及到rRNA与其它RNA的结合,如16S的3'端不配对的碱基与mRNA的起始部位(SD顺序)形成碱基配对。

与rRNA或核糖体亚基结合的蛋白质有二类。

一类与rRNA或核糖体亚基紧密连接,需高浓度盐和强解离剂(如3mol/LLiCl或4mol/L尿素)才能将其分离,这类蛋白质称为"真"核糖体蛋白质("real ribosomal proteins")或简称为核糖体蛋白质。

如E.coli30S亚基上的21种蛋白质及50S亚基上的34种蛋白质(共54种,因为小亚基上的S20与大亚基上的L26是相同);或者在真核细胞40S亚基上的30种蛋白质及60S亚基上的45-50种蛋白质(共约80种),即属此类。

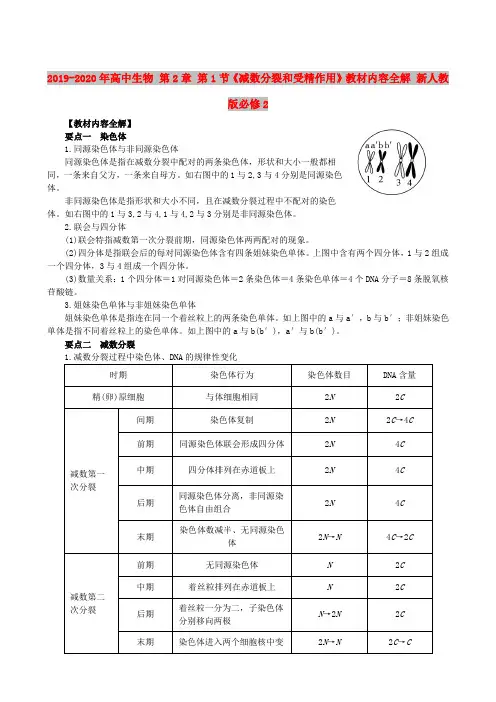

2019-2020年高中生物第2章第1节《减数分裂和受精作用》教材内容全解新人教版必修2【教材内容全解】Array要点一染色体1.同源染色体与非同源染色体同源染色体是指在减数分裂中配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方。

如右图中的1与2,3与4分别是同源染色体。

非同源染色体是指形状和大小不同,且在减数分裂过程中不配对的染色体。

如右图中的1与3,2与4,1与4,2与3分别是非同源染色体。

2.联会与四分体(1)联会特指减数第一次分裂前期,同源染色体两两配对的现象。

(2)四分体是指联会后的每对同源染色体含有四条姐妹染色单体。

上图中含有两个四分体,1与2组成一个四分体,3与4组成一个四分体。

(3)数量关系:1个四分体=1对同源染色体=2条染色体=4条染色单体=4个DNA分子=8条脱氧核苷酸链。

3.姐妹染色单体与非姐妹染色单体姐妹染色单体是指连在同一个着丝粒上的两条染色单体。

如上图中的a与a′,b与b′;非姐妹染色单体是指不同着丝粒上的染色单体。

如上图中的a与b(b′),a′与b(b′)。

要点二减数分裂1.减数分裂过程中染色体、DNA的规律性变化2.每个细胞中核DNA、染色体数目变化曲线例1下列有关同源染色体的叙述,正确的是(A.B.C.D.解析:在减数分裂过程中,进行配对的两条染色体,形态、大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体。

能联会的两条染色体一定是同源染色体。

答案:C例2在减数第一次分裂过程中,染色体变化的顺序是()①同源染色体分离②细胞质分裂③联会A.③④①②B.C.③①②④D.解析:减数第一次分裂前期,同源染色体联会,此时,同源染色体之间的非姐妹染色单体可发生交叉答案:A要点三减数分裂和有丝分裂的比较2.分裂图像的比较3.曲线的判断主要是减数分裂过程中染色体、核DNA的变化和有丝分裂过程中染色体、核DNA的变化四种曲线的比较。

(1)判断是有丝分裂还是减数分裂的曲线:看起点和终点,起点和终点在同一直线上(数量不变)的为有丝分裂(图3与图4),不在同一直线上(数量减半)的为减数分裂(图1与图2)。

高中生物选择性必修二第一章种群及其动态一、种群的数量特征1.种群的概念:在一定的空间范围内,同种生物的所有个体所形成的集合。

分析:大明湖里所有的鱼一个种群;大明湖里所有的鲤鱼一个种群(填“是”或“不是”)。

2.种群密度:指种群在单位面积或单位体积中的个体数。

种群密度是种群最基本的数量特征。

3.种群密度的调查方法(1)逐个计数法—适用于调查范围小、个体较大的种群。

(2)估算法①样方法范围:试用于植物、活动范围小的动物,如昆虫的卵、作物上蚜虫的密度、蜘蛛、跳蝻等。

步骤:准备;确定调查对象(一般选择双子叶植物,单子叶植物丛生或蔓生,不好辨别);确定样方的大小:一般以1m2正方形为宜;随机取样:取样的关键是要做到随机取样,随机取样的方法:五点取样法和等距取样法;计数:对于边界上的调查对象,采取“计上不计下、计左不计右”的方式,然后计算密度;计算:以所有样方的种群密度平均值作为该种群的种群密度。

②标记重捕法范围:适用于活动能力强、活动范围比较大的生物。

步骤:第一次捕获生物量,记为M,并做好标记,放回一段时间,保证充分混合。

第二次捕获生物量,记为N,其中带标记的生物量记为m。

设种群的生物总量为X,则M/X=m/N。

注意:若标志物易脱落,或生物带标记后易被天敌捕杀,导致m减小,测得X偏大;若第一次标记后,在较短时间内进行重捕,则会导致测得X值偏小。

③黑光灯诱捕法范围:适用于有趋光性的昆虫。

④抽样检测法范围:适用于微生物。

4.与种群数量有关的其他因素种群密度反映了种群在一定时期的数量,但无法体现种群数量的变化趋势。

因此还需研究其他数量特征。

出生率:指在单位时间内新生的个体数目占该种群个体总数的比值。

死亡率:指在单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比值。

迁入/迁出率:单位时间内迁入或迁出的个体占该种群个体总数的比值。

年龄结构:一个种群中各年龄群的个体数目所占的比例。

性别比例:种群中雌雄个体数目的比例。

二、种群数量的变化1、种群的“J”形增长模型假设:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等条件下,种群数量每年以一定的倍数增长,第二年是第一年的λ倍。

“图、表、曲线”专题一、曲线中所含信息的解读坐标曲线能表达生物相关量的变化趋势、变量间的相互关系(即是因变量随着自变量的变化而变化,这种变化趋势用曲线来表示更直观)。

(一)坐标曲线的解题步骤:第一,要正确理解纵、横坐标轴即两个基本变量的含义。

第二,了解坐标中有哪些曲线(可能不只一条)即还有哪些其他变量,结合第一步骤,可明确题目中有几个变量,并确定哪些是自变量?哪些是因变量?第三,分析曲线常用的方法:⑴找出关键点,并分析其生物学含义,如曲线与纵、横坐标的交点,曲线上的最高点、最低点,曲线中的转折点,曲线与曲线的交点(对于有两条或两条以上的曲线来说);⑵分段分析;⑶作辅助线分析;⑷变换纵、横坐标轴角度;⑸坐标中有多条曲线时,应先一一分析,再根据题目的要求分析曲线之间的关系,如可能出现相同条件下的不同变化或导致相同变化的不同条件等。

(二)例题1、飞蝗大发生时,可长途迁徙,所经之处农作物受到严重破坏。

研究发现,飞蝗种群数量的消长受多种因素的影响。

当雨量充沛、气候潮湿时,真菌、丝虫和蛙等大量繁殖可抑制飞蝗的种群数量;蝗虫的产卵量受相对湿度的影响(见图1),飞蝗的发生量又与降雨量有密切关系(见图2)请依据以上信息回答下列问题:⑴真菌与飞蝗的关系是,蛙与飞蝗的关系是。

A、共生B、寄生C、捕食D、腐生⑵当雨量充沛、空气相对湿度在70%左右时,飞蝗产卵量比空气干燥时要。

⑶在干燥的气候下,飞蝗发生量变化趋势是什么?可能的原因是什么?分析:图1曲线较易得出相对湿度如何影响产卵量的,而图2曲线实际上包含两个坐标曲线,两条曲线分别表示不同年份下雨量的变化和飞蝗发生程度的关系,而问题的要求是分析得出雨量大小与飞蝗发生程度的大小,所以,应该在图2坐标曲线中分析雨量大小变化时,飞蝗发生程度作何相应的变化,这样才能正确作答。

2、下图表示北方的一个贮存白菜地窖,随着氧气的消耗,二氧化碳浓度变化的情况,请回答:(此题要注意横坐标氧浓度是从大到小,纵坐标二氧化碳浓度是一个积累量)⑴A~B段氧气的消耗量很大,二氧化碳上升也很快,白菜在进行呼吸。

第一章种群及其动态第1节种群的数量特征1.种群的概念:在一定的空间范围内,同种生物的所有个体所形成的集合。

例:大明湖里所有的鱼不是一个种群;大明湖里所有的鲤鱼是一个种群(填“是”或“不是”)。

2.种群数量特征包括:种群密度(最基本特征)、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、年龄组(包括增长型、稳定型、衰退型)、性别比例。

3.种群密度:指种群在单位面积或单位体积中的个体数。

①调查分布范围分布范围较小,个体较大的种群时可以采用逐个计数法。

②估算植物种群密度的方法样方法,取样方法有五点取样法、等距离取样法,对于狭长的峡谷、河流一般采用等距取样法,而一般比较方正的样地常选用五点取样法。

草本植物样方大小一般以1m2的正方形为宜。

测量方法:在被调查种群的分布范围内,随机选取若干样方,计算出所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度估计值。

每个样方的计数原则:记上不记下,记左不计右(即相邻两边及其夹角)③估算动物种群密度的方法标志重捕法,适用范围:对活动能力强、活动范围大的动物,测量方法:捕获一部分个体,做上标记后再放回原来的环境中,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例来估计种群密度。

计算公式:N=M×n/m。

(N代表个体总数,M代表初次捕获标记数,n代表再次捕获个体数,m重捕获的标志个体数)。

③调查某种昆虫卵的密度、作物植株上的蚜虫的密度、跳蝻的密度,也可以采用样方法。

④对于有趋光性的昆虫还可以采用黑光灯进行灯光诱捕法调查种群密度。

⑤微生物种群密度的调查:抽样检测法4.与种群数量有关的其他因素①出生率、死亡率:a.定义:单位时间内新产生或死亡个体数目占该种群个体总数的比率;b.意义:直接决定种群密度的大小。

②迁入率和迁出率:!1!2a.定义:单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体总数的比率;b.意义:针对一座城市人口的变化(种群密度)起直接决定作用。

③年龄组成;a.定义:指一个种群中各年龄期个体数目的比例;b.类型:增长型(A )、稳定型(B)、衰退型(C);c.意义:预测种群密度的大小,通过影响出生率和死亡率影响种群密度④性别比例:a.定义:指种群中雌雄个体数目的比例;b.意义:通过影响出生率影响种群密度。