过冷奥氏体连续转变曲线的基本类型

- 格式:ppt

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:22

过冷奥氏体等温冷却转变曲线概述●冷却是钢热处理时的最关键工序,冷却工艺不同可造成钢的热处理组织和性能有巨大差异,合理制订热处理工艺需要准确的理论依据。

●奥氏体的等温冷却转变曲线是冷却工艺的理论依据。

●实验研究建立奥氏体的等温冷却转变曲线的方法是本学科典型的研究方法之一。

内容1.引言2.过冷奥氏体等温冷却转变曲线的建立3.过冷奥氏体等温冷却转变曲线分析重点难点1.引言2.过冷奥氏体等温冷却转变曲线的建立•3.过冷奥氏体等温冷却转变曲线分析目标掌握建立过冷奥氏体等温冷却曲线图的实验方法;掌握过冷奥氏体转变中的相变驱动力及原子扩理解热处理工艺的全过程及关键;能利用过冷奥氏体等温转变曲线分析钢在热处理过程中的各种组织变化。

初步形成实验研究解决具体问题的思维模式,具备一定的实验设计能力。

知识目标能力目标素质目标学情分析●授课对象为大学二年级第一学期或二年级第二学期的工科专业学生。

●学生对奥氏体在温度变化过程中的转变的认识往往还停留在铁碳相图这一阶段。

同时实验条件的不足使得用实验方法建立过冷奥氏体等温冷却转变曲线只能通过课堂讲授来理解,这对课程学习均产生不利影响。

设计●主要采用讲授法教学,合理引导学生兴趣,提高课堂教学效率,采用线图、表格、金相照片等多种总结手段对比、归纳进行教学。

●精心设计课堂引言,动学生积极性,交代清楚本课堂要讲授和讨论的问题。

●注意讲授法和其他多种教学方法的有机结合。

过冷奥氏体的等温冷却转变曲线热处理的三个步骤:-Step1.加热-Step2.保温-Step3.冷却图1-1 两种不同的热处理工艺-1.连续冷却转变-2.等温冷却转变-Step1.加热到高于A1的某个温度。

-Step2.在高于A1的某个温度长时间保温。

-Step3.以不同的冷却速度和方式冷却,其目的为获得不同的组织,使得钢具有不同的性能。

-Step1+Step2=奥氏体化-Step3 则是热处理的关键步骤1. 引言奥氏体转变为珠光体?Step1+Step2=奥氏体化获得微观组织: 均匀、稳定的奥氏体组织Step3.当温度降低到低于723℃时:1.稳定奥氏体→ 不稳定奥氏体2.然后,不稳定奥氏体→?(unknow)2.1. ?=珠光体可以!这从相图中也可以直接看出2.2. ?=暂时未知图1-2. 简化铁碳合金相图●等温热处理试验◆共析钢等温热处理实验步骤:Step1.加热;Step2.保温;Step3.淬火;Step4.盐浴保温;Step5.淬火;2134562. 过冷奥氏体等温冷却转变曲线的建立◆步骤Step1.加热Step2.保温Step3.淬火Step4.盐浴Step5.淬火Step6.观察微观组织◆目的1+2.奥氏体化,获得均匀稳定的奥氏体组织;3.迅速降温至低于A1线的某个温度;4.在3步所给定的温度下盐浴保温;5.淬火以保留4步所获得的热处理微观组织;6.观察区分第5步所获得5506502s5s10s30s40s过冷奥氏体+珠光体过冷奥氏体+珠光体过冷奥氏体+珠光体珠光体过冷奥氏体过冷奥氏体+托氏体过冷奥氏体+托氏体托氏体在不同温度下保温将获得不同的组织;如图,从上至下依次为:珠光体(P);索氏体(S);托氏体(T);上贝氏体(B上);下贝氏体(B下);马氏体(M);过冷奥氏体等温冷却转变曲线每一种组织在不同的温度下都有转变的开始和终了点,将开始点和终了点依次相连就得到了过冷奥氏体等温冷却转变曲线。

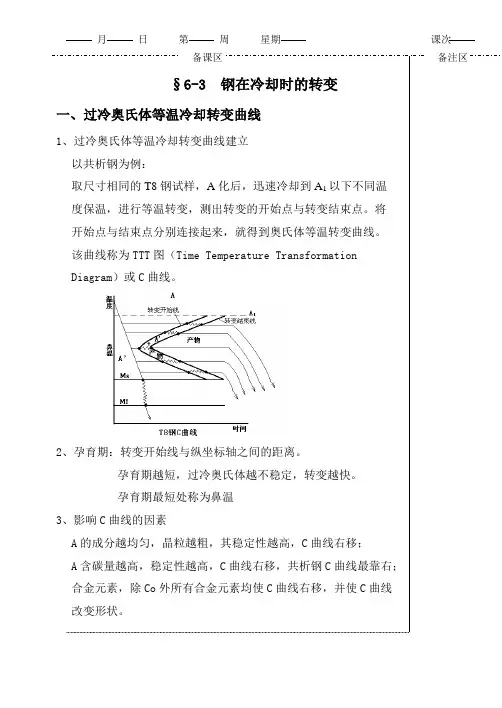

§6-3 钢在冷却时的转变一、过冷奥氏体等温冷却转变曲线1、过冷奥氏体等温冷却转变曲线建立以共析钢为例:取尺寸相同的T8钢试样,A化后,迅速冷却到A1以下不同温度保温,进行等温转变,测出转变的开始点与转变结束点。

将开始点与结束点分别连接起来,就得到奥氏体等温转变曲线。

该曲线称为TTT图(Time Temperature TransformationDiagram)或C曲线。

2、孕育期:转变开始线与纵坐标轴之间的距离。

孕育期越短,过冷奥氏体越不稳定,转变越快。

孕育期最短处称为鼻温3、影响C曲线的因素A的成分越均匀,晶粒越粗,其稳定性越高,C曲线右移;A含碳量越高,稳定性越高,C曲线右移,共析钢C曲线最靠右;合金元素,除Co外所有合金元素均使C曲线右移,并使C曲线改变形状。

二、共析钢过冷奥氏体的转变产物及性能、珠光体型转变(P)转变温度:A1~鼻温(550℃)之间(高温转变)转变规律:是通过碳、铁的扩散完成转变。

铁原子重新排列由fcc bcc,碳从铁中扩散出,形成转变产物:珠光体型组织铁素体和渗碳体的机械混合物产物形态:渗碳体呈层片状分布在铁素体基体上,转变温度越低,层间距越小。

珠光体型组织按层间距大小分为珠光体(P)、索氏体(S)和屈氏体(T)珠光体3800×索氏体8000×屈氏体8000×2、贝氏体型转变(B)转变温度:鼻温(550℃)~Ms之间(中温转变)转变规律:半扩散型转变,铁原子不扩散,只能做微小的位置调整,由fcc→bcc。

碳原子有一定扩散能力,部分碳原子从铁中扩散出来,形成碳化物。

转变产物:贝氏体型组织,渗碳体分布在过饱和的铁素体基体上的两相混合物。

上贝氏体(B上):550℃~350℃之间形成形态:呈羽毛状, 小片状的渗碳体分布在成排的铁素体片之间。

光学显微照片1300×电子显微照片5000×上贝氏体性能:铁素体片较宽,塑性变形抗力较低;渗碳体分布在铁素体片之间,容易引起脆断,因此强度和韧性都较差。

CCT曲线定义概述过冷奥氏体连续冷却转变曲线(CCT曲线)许多热处理工艺是在连续冷却过程中完成的,如炉冷退火、空冷正火、水冷淬火等。

在连续冷却过程中,过冷奥氏体同样能进行等温转变时所发生的几种转变,即:珠光体转变、贝氏体转变和马氏体转变等,而且各个转变的温度区也与等温转变时的大致相同。

在连续冷却过程中,不会出现新的在等温冷却转变时所没有的转变。

但是,奥氏体的连续冷却转变不同于等温转变。

因为,连续冷却过程要先后通过各个转变温度区,因此可能先后发生几种转变。

而且,冷却速度不同,可能发生的转变也不同,各种转变的相对量也不同,因而得到的组织和性能也不同。

所以,连续冷却转变就显得复杂一些,转变规律性也不像等温转变那样明显,形成的组织也不容易区分。

过冷奥氏体等温转变的规律可以用C曲线来表示出来。

同样地,连续冷却转变的规律也可以用另一种C曲线表示出来,这就是“连续冷却C曲线”,也叫作“热动力学曲线”。

根据英文名称字头,又称为“CCT(Continuous Cooling Transformation)曲线”。

作用它反映了在连续冷却条件下过冷奥氏体的转变规律,是分析转变产物组织与性能的依据,也是制订热处理工艺的重要参考资料。

20 世纪50 年代以后,由于实验技术的发展,才开始精确地测量许多钢的连续冷却C曲线,直接用来解决连续冷却时的转变问题。

实例共析钢过冷奥氏体连续冷却C曲线以共析钢为例,用若干组共析钢的小圆片试样,经同样奥氏体化以后,每组试样各以一个恒定速度连续冷却,每隔一段时间取出一个试样淬入水中,将高温分解的状态固定到室温,然后进行金相测定,求出每种转变的开始温度、开始时间和转变量。

将各个冷速下的数据综合绘在“温度—时间对数”的坐标中,便得到共析钢的连续冷却C曲线,珠光体转变区由三条曲线构成,左边一条是转变开始线,右边一条是转变终了线,下面一条是转变中止线。

马氏体转变区则由两条曲线构成;一条是温度上限Ms线,另一条是冷速下线k V′。