八年级上册数学辅导资料动点问题

- 格式:pptx

- 大小:46.43 KB

- 文档页数:4

八年级上册数学动点知识点在八年级上学期的数学学习中,动点是一个十分重要的知识点。

动点的理解和应用是解决许多数学问题的关键,下面将对动点的相关知识点进行具体阐述。

一、动点的概念在平面几何中,动点指的是图形中移动的点,可表示点在图形彼此相邻的位置之间移动。

动点可以帮助我们理解几何问题和计算面积等相关问题。

二、动点的轨迹动点的轨迹是动点在图形中移动产生的图形形状。

轨迹在解决许多数学问题中具有重要的作用,在计算问题中提供了有效的方法。

三、动点的应用1. 动点计算周长在计算周长时,可以将动点设置在图形中的边缘,然后将点按一定规律移动,最终得到图形的周长。

2. 动点计算面积在计算面积时,可以将动点设置在图形的内部或边缘,然后将点按一定规律移动,最终得到的面积是图形的实际面积。

3. 动点解决图形问题通过运用动点的概念,我们可以应用动点来解决许多数学问题。

例如,在计算等腰三角形的高度时,可以设想在三角形的底边上放一个动点,使其逐渐上移,当动点到达三角形的顶点时,由于等腰三角形两侧边的长度相等,所以动点的轨迹就是一条线段。

当这个线段长度等于三角形底边的长度时,就可以得到三角形的高度。

四、动点的常见问题在学习动点的过程中,会遇到一些常见的问题,包括动点的轨迹、动点的速率、动点的位置等问题。

在解决这些问题时,需要注意动点的位置和移动的规律,以便正确地解决问题。

五、动点在生活中的应用动点不仅仅只在数学学习中有应用,也可以在生活中得到应用。

例如,在设计新建筑时,可以运用动点的知识,得出建筑物的周长和面积等数据以及建筑物的空间结构等方面的问题。

总之,动点是数学学习中一个重要的知识点,熟练掌握动点的概念和应用可以帮助我们更好地解决问题和实现生活中的应用。

八年级数学动点题型归纳一、动点与三角形相关题型1. 动点在三角形边上运动求线段长度或周长题目:在等腰三角形公式中,公式,公式,点公式从点公式出发沿公式向点公式运动,速度为每秒公式个单位长度,设运动时间为公式秒。

当公式时,求公式的长度。

解析:过点公式作公式于点公式。

因为公式,等腰三角形三线合一,所以公式。

在公式中,根据勾股定理公式。

当公式时,公式,则公式。

在公式中,根据勾股定理公式。

2. 动点运动过程中三角形面积的变化题目:在公式中,公式,公式,公式,点公式从点公式出发,沿公式向点公式以每秒公式个单位长度的速度运动,同时点公式从点公式出发,沿公式向点公式以每秒公式个单位长度的速度运动,设运动时间为公式秒公式,求公式的面积公式与公式的函数关系式。

解析:已知公式,则公式,公式。

根据三角形面积公式公式,对于公式,底为公式,高为公式。

所以公式。

二、动点与四边形相关题型1. 动点在四边形边上运动判断四边形形状题目:在矩形公式中,公式,公式,点公式从点公式出发沿公式向点公式运动,速度为每秒公式个单位长度,点公式从点公式出发沿公式向点公式运动,速度为每秒公式个单位长度,设运动时间为公式秒。

当公式时,四边形公式是什么四边形?解析:当公式时,公式,公式。

因为四边形公式是矩形,所以公式,公式。

则公式,公式。

在四边形公式中,公式(因为公式),公式,公式(此时公式运动到公式点),公式。

因为公式且公式,所以四边形公式是梯形。

2. 动点运动过程中四边形面积的变化题目:在平行四边形公式中,公式,公式,公式,点公式从点公式出发沿公式向点公式运动,速度为每秒公式个单位长度,点公式从点公式出发沿公式向点公式运动,速度为每秒公式个单位长度,设运动时间为公式秒。

求四边形公式的面积公式与公式的函数关系式。

解析:四边形公式的面积公式。

过点公式作公式于点公式,在公式中,公式,公式,则公式,公式。

所以公式。

因为公式,则公式。

公式。

所以公式。

三、动点与函数图象相关题型1. 根据动点运动情况确定函数图象题目:如图,在边长为公式的正方形公式中,点公式以每秒公式个单位长度的速度从点公式出发,沿公式的路径运动,到点公式停止。

动点问题解题技巧初二

1. 嘿,初二的小伙伴们!对于动点问题啊,一定要学会找关键点呀!就像你找宝藏得先找到关键线索一样。

比如在一个图形上有个动点在移动,那它经过的特殊位置不就是关键点嘛!比如它到某个顶点或中点的时候,往往就能发现很多规律呢!

2. 还有哦,要多画画图!别懒呀!画个图就像给自己开了盏明灯。

比如说在一条线段上有个动点,你把它的运动轨迹画出来,是不是一下子就清楚很多了呀,这多有用啊!

3. 哇塞,一定要注意速度啊!动点的速度可是很关键的呢!就好比跑步比赛,跑得快和跑得慢差别可大啦!像如果告诉你一个动点的速度,那就能算出它在一定时间内移动的距离呀,这可不能马虎!

4. 嘿呀,别忘了利用方程呀!方程可是个好帮手呢!当你遇到一些复杂的动点问题,感觉脑袋都要炸了的时候,方程可能就像救星一样。

比如一个动点从这到那,它们之间的关系可以用方程来表示呀,是不是很神奇!

5. 注意观察动点的运动规律呀!这就像看一场有趣的表演,你得看出其中的门道。

比如说它是来回往复运动,还是一直朝一个方向运动,找到了规律就好办啦!

6. 初二的同学们呀,多和同学讨论讨论!三个臭皮匠还顶个诸葛亮呢!大家一起研究动点问题,往往能发现自己想不到的方法和思路,这多棒呀!

7. 最后呀,一定要有耐心和信心!动点问题虽然有时候感觉很难,但只要你坚持,肯定能攻克它!就像爬山,虽然过程辛苦,但到了山顶那种成就感,哇,太爽啦!

我觉得呀,只要掌握了这些技巧,动点问题对于初二的大家来说就不再是难题啦!加油哦!。

初二动点问题主要涉及几何图形中点的运动,通常伴随着线段、角度或其他几何元素的变化。

解决这类问题的一般步骤如下:

理解题意:首先,需要仔细阅读题目,理解动点的运动方式、起始位置和目标位置,以及与此相关的线段、角度或其他几何元素的变化。

画图分析:画出相关的几何图形,标注出已知的量和未知的量。

这样可以帮助我们更直观地理解问题,找到解题思路。

建立关系式:根据题意和图形,利用相关的几何知识(如相似三角形、勾股定理等)建立关系式。

这些关系式通常包含未知数,可以是线段的长度、角度的大小等。

求解关系式:通过解方程或不等式,求出未知数的值或范围。

这一步可能需要一些代数技巧,如代入法、消元法等。

验证答案:最后,需要验证求出的解是否符合题意。

这可以通过再次观察图形或检查计算过程来完成。

以下是一些常见的动点问题类型及解题思路:

点在线段上的运动:这类问题通常涉及线段长度的变化。

可以通过建立线段长度的关系式来解决。

点在圆上的运动:这类问题可能涉及角度或弧长的变化。

可以通过建立角度或弧长的关系式来解决。

两点之间的距离最短问题:这类问题通常可以通过建立两点之间的距离公式,然后利用导数求最值的方法来解决。

点的轨迹问题:这类问题要求找出动点的轨迹。

可以通过分析动点的运动方式和条件,确定其可能的轨迹类型(如直线、圆、抛物线等)。

动态相似或全等问题:这类问题涉及图形的相似或全等性质在动点运动过程中的变化。

可以通过分析图形的相似或全等条件,建立关系式来解决。

请注意,解决动点问题需要灵活运用各种几何和代数知识,同时保持清晰的思路和逻辑。

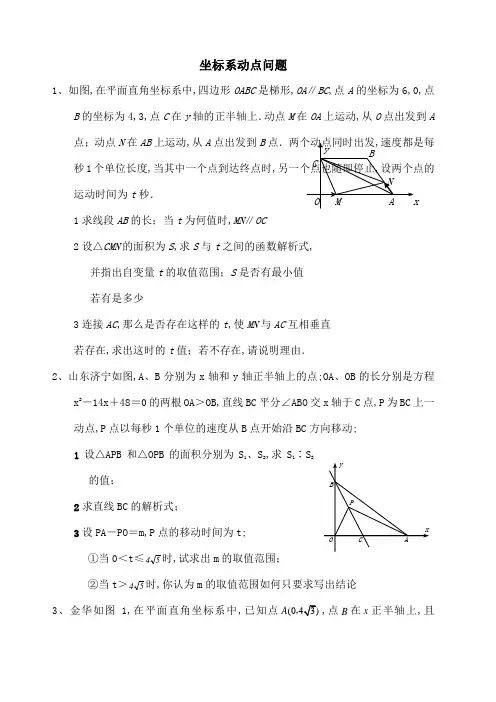

坐标系动点问题1、如图,在平面直角坐标系中,四边形OABC 是梯形,OA ∥BC ,点A 的坐标为6,0,点B 的坐标为4,3,点C 在y 轴的正半轴上.动点M 在OA 上运动,从O 点出发到A 点;动点N 在AB 上运动,从A 点出发到B 秒1个单位长度,当其中一个点到达终点时,运动时间为t 秒. 1求线段AB 的长;当t 为何值时,MN ∥OC2设△CMN 的面积为S ,求S 与t 之间的函数解析式,并指出自变量t 的取值范围;S 是否有最小值若有是多少3连接AC ,那么是否存在这样的t ,使MN 与AC 互相垂直若存在,求出这时的t 值;若不存在,请说明理由.2、山东济宁如图,A 、B 分别为x 轴和y 轴正半轴上的点;OA 、OB 的长分别是方程x 2-14x +48=0的两根OA >OB,直线BC 平分∠ABO 交x 轴于C 点,P 为BC 上一动点,P 点以每秒1个单位的速度从B 点开始沿BC 方向移动;1设△APB 和△OPB 的面积分别为S 1、S 2,求S 1∶S 2的值;2求直线BC 的解析式;3设PA -PO =m,P 点的移动时间为t;①当0<t ≤54时,试求出m 的取值范围; ②当t >54时,你认为m 的取值范围如何只要求写出结论3、金华如图1,在平面直角坐标系中,已知点(0A ,点B 在x 正半轴上,且30ABO∠.动点P在线段AB上从点A向点B,设运动时间为t秒.在x轴上取两点M N,作等边PMN△.1求直线AB的解析式;2求等边PMN△的边长用t的代数式表示,并求出当等边PMN△的顶点M运动到与原点O重合时t的值;3如果取OB的中点D,以OD为边在Rt AOB△内部作如图2所示的矩形ODCE,点C 在线段AB上.设等边PMN△和矩形ODCE重叠部分的面积为S,请求出当02t≤≤秒时S与t的函数关系式,并求出S的最大值.4、如图,A18,0,B18,6,C8,6,四边形OABC,其中点P沿OA向终点A运动,速度为每秒1个单位,点Q沿OC,CB向终点B运动,当这两点有一点到达自己的终点时,另一点也停止运动.1求直线OC的解析式.2设从出发起,运动了t秒.如果点Q的速度为每秒2个单位,试写出点Q的坐标,并写出此时t的取值范围.3设从出发起,运动了t秒.当P,Q两点运动的路程之和恰好等于梯形OABC的周长的一半,这时,直线PQ能否把梯形的面积也分成相等的两部分如有可能,请求出t 的值;如不可能,请说明理由.5、如图2所示,在直角坐标系中,四边形OABC为直角梯形,OA∥BC,BC=14cm,A 点坐标为16,0,C点坐标为0,2.点P、Q分别从C、A同时出发,点P以2cm/s的速度由C向B运动,点Q以4cm/s的速度由A向O运动,当点Q停止运动时,点P也停图1 图2止运动,设运动时间为ts0≤t≤4.1求当t为多少时,四边形PQAB为平行四边形.2求当t为多少时,PQ所在直线将梯形OABC分成左右两部分的面积比为1:2,求出此时直线PQ的函数关系式.6、直线y=- 34x+6与坐标轴分别交于A、B两点,动点P、Q同时从O点出发,同时到达A点,运动停止.点Q沿线段OA运动,速度为每秒1个单位长度,点P沿路线OBA运动.1直接写出A、B两点的坐标;2设点Q的运动时间为t秒,△OPQ的面积为S,求出S与t之间的函数关系式;3当S= 485时,求出点P的坐标,并直接写出以点O、P、Q为顶点的平行四边形的第四个顶点M的坐标.。

一、动点问题概述动点问题是数学中的一个重要概念,它涉及到物体或点在特定条件下的运动轨迹和位置变化。

在数学中,我们常常会遇到关于动点问题的题目,通过对动点的运动进行分析和建模,从而得出数学解决方案。

在八年级上册数学学习中,动点问题也是一个重要的内容,尤其是在进行三角形全等的学习中,动点问题的应用更是凸显出其重要性。

二、三角形全等的概念1. 三角形全等是指在平面解析几何中,两个三角形在形状和大小上完全相同。

当两个三角形的对应边长相等,对应角度相等时,我们就可以认为它们是全等三角形。

2. 三角形全等的性质:全等的三角形,对应边相等,对应角相等,面积相等。

三、动点问题与三角形全等的联系1. 在动点问题中,三角形全等常常被用来描述动点的运动轨迹。

一个动点在平面内作定点旋转、平移等运动时,可以利用三角形全等的性质来描述动点的位置变化。

2. 通过观察动点在三角形内的运动,我们可以将动点与三角形全等的概念进行结合,从而更深刻地理解动点问题和三角形全等。

四、动点问题三角形全等的举例分析1. 假设动点A在平面内作匀速直线运动,点B、点C分别为该平面内两个定点,且直线AB与BC共线,以BC为直线方向。

如果C到A的距离等于B到A的距离,根据三角形全等的性质,我们可以推断出△ABC与△ACB是全等三角形,即两个三角形的三边和三个角都相等。

2. 再做一个动点问题的三角形全等的举例,如果A、B、C三个点共线,并且A点到B点的距离等于B点到C点的距离。

那么,如果D是AC 上的一个任意一点,那么我们可以得出△ABD与△BCD是全等三角形。

五、动点问题三角形全等的解题方法在解决动点问题与三角形全等的题目时,我们需要遵循以下步骤:1. 观察动点在平面内的运动轨迹,分析三角形的形状和位置变化。

2. 利用三角形全等的性质,建立动点与三角形全等的关系。

3. 根据题目给出的条件和要求,构建方程或等式,求解动点问题与三角形全等。

六、动点问题三角形全等的应用举例1. 在解析几何中,我们常常会遇到这样的动点问题:一个点以一定的规律在平面内作运动,问它经过的点的轨迹是什么形状?这种问题就可以通过分析三角形全等来解决。

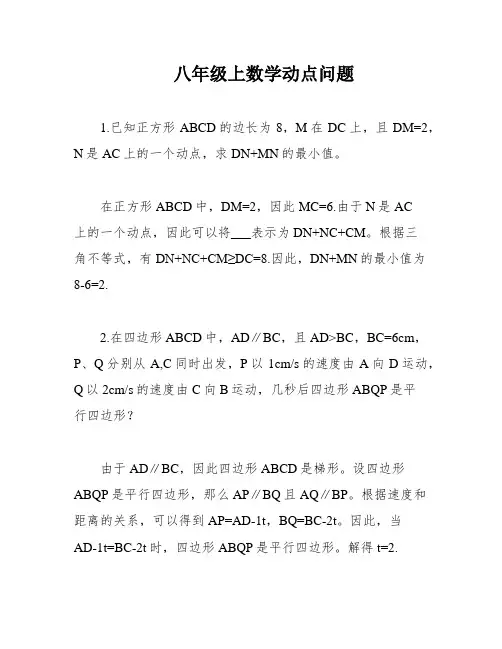

八年级上数学动点问题1.已知正方形ABCD的边长为8,M在DC上,且DM=2,N是AC上的一个动点,求DN+MN的最小值。

在正方形ABCD中,DM=2,因此MC=6.由于N是AC上的一个动点,因此可以将___表示为DN+NC+CM。

根据三角不等式,有DN+NC+CM≥DC=8.因此,DN+MN的最小值为8-6=2.2.在四边形ABCD中,AD∥BC,且AD>BC,BC=6cm,P、Q分别从A,C同时出发,P以1cm/s的速度由A向D运动,Q以2cm/s的速度由C向B运动,几秒后四边形ABQP是平行四边形?由于AD∥BC,因此四边形ABCD是梯形。

设四边形ABQP是平行四边形,那么AP∥BQ且AQ∥BP。

根据速度和距离的关系,可以得到AP=AD-1t,BQ=BC-2t。

因此,当AD-1t=BC-2t时,四边形ABQP是平行四边形。

解得t=2.3.在梯形ABCD中,AD//BC,∠B=90°,AB=14cm,AD=15cm,BC=21cm,点M从A点开始,沿AD边向D运动,速度为1cm/s,点N从点C开始沿CB边向点B运动,速度为2cm/s,设四边形MNCD的面积为S。

1) 设时间为t,根据速度和距离的关系,可以得到AM=t,CN=21-2t。

因此,四边形MNCD的高为15,底为21-2t,面积为S=15(21-2t)/2=157.5-15t。

2) 四边形MNCD是平行四边形,当且仅当MN∥CD,即∠MAD=∠CBA。

根据正弦定理,有sin∠MAD/15=sin∠CBA/21,解得sin∠MAD=sin∠CBA/7.因为∠MAD和∠CBA都是锐角,所以当sin∠MAD=sin∠CBA/7=1时,四边形MNCD是平行四边形。

解得t=0.5.3) 四边形MNCD是等腰梯形,当且仅当MN=CD,即∠MAD=∠BCD。

根据正弦定理,有sin∠MAD/15=sin∠BCD/21,解得sin∠MAD=sin∠BCD/7.因为∠MAD和∠BCD都是锐角,所以当sin∠MAD=sin∠BCD/7=1时,四边形MNCD是等腰梯形。

初二动点问题(较全)一、解题基本思路解决动点问题的思路,要注意以下几点:1、设出未知数动点问题一般都是求点的运动时间,通常设运动时间为t2、动点的运动路径就是线段长度题目通常会给动点的运动速度例如每秒两个单位,那么运动路程就是2t个单位。

而2t也就是这个点所运动的线段长。

进而能表示其他相关线段的长度。

所以我们在做动点问题的时候,第一步就是把图形中的线段都用含t的代数式来表示。

3、方程思想求出时间动点问题通常都是用方程来解决,根据题目找到线段之间的等量关系,然后用含有t的代数式表示出来,列出方程求解出t的值。

4、难点是找等量关系这种题的难点是找到等量关系。

这个等量关系往往不是题目中用语言叙述出来的,而是同学们根据题型自己挖掘出来的等量关系,所以对同学们图形分解的能力以及灵活运用知识的能力要求非常高。

5、注意分类讨论因为点的运动的位置不同,形成的图形就不同,符合结论的情况可能就不止一种,所以做动点问题要注意分类讨论。

二、实战演练1、平行四边形的动点问题【反思与小结】本题的第二问就用到了分类讨论的思想,因为动点F与定点c的位置不同,出现两种情况。

另外,方程的等量关系是考虑平行四边兴的特征得到的。

2、菱形的动点问题【反思与小结】本题考查平行四边形的判定和性质、菱形的判定、直角三角形的判定和性质等知识,解题的关键是利用直角三角形分类讨论的思想思考问题,构建方程的等量关系也是直角三角形的性质,属于中考常考题型.【反思与小结】此题考查了平行四边形的判定与性质,菱形的判定.此题分类讨论的方法与例1相同,可以参考对比。

3、矩形的动点问题【反思与小结】:本题等量关系的获得就是根据矩形和菱形的图形特点得到的。

【反思与小结】本题考查了矩形的判定、平行四边形的判定与性质;熟练掌握平行四边形、矩形的判定和性质,是解答此题的关键.第二问也用到了分类讨论的思想。

4、正方形形的动点问题【反思与小结】此题考查正方形的性质,难点在于既有点的运动形成的分类讨论,又有等腰三角形形成的分类讨论。

八年级数学上学期之动点问题(精品)(精编)动点问题是数学中的一个重要内容,它涉及到点在平面上的运动和位置的变化。

本文将介绍八年级数学上学期中的动点问题。

动点问题是数学中的一个重要内容,它涉及到点在平面上的运动和位置的变化。

动点问题可以帮助我们更好地理解几何和代数的关系,同时也是解决实际问题的重要工具。

在八年级数学上学期中,我们学习了很多与动点有关的内容,例如:点的坐标、平面直角坐标系、直线的方程等。

在这些知识的基础上,我们可以解决一些复杂的动点问题。

下面我将以一个具体的例子来介绍八年级数学上学期中的动点问题。

假设有一辆汽车从A点出发,沿着直线行驶,经过B点到达C点。

汽车在A点的速度是20 km/h,在B点的速度是30 km/h,在C点的速度是40 km/h。

已知A点与B点的距离是100 km,B点与C点的距离是150 km。

现在我们要求汽车从A点出发到C点所需要的时间。

首先,我们需要确定汽车从A点到B点所需要的时间。

根据速度等于路程除以时间的公式,我们可以得到:20 = 100 / t1,其中t1表示从A点到B点所需要的时间。

解这个方程,我们可以得到t1 = 5小时。

接下来,我们需要确定汽车从B点到C点所需要的时间。

根据速度等于路程除以时间的公式,我们可以得到:30 = 150 / t2,其中t2表示从B点到C点所需要的时间。

解这个方程,我们可以得到t2 = 5小时。

最后,我们将汽车从A点到B点所需要的时间和从B点到C点所需要的时间相加,即可得到汽车从A点出发到C点所需要的总时间:t = t1 + t2 = 5小时 + 5小时 = 10小时。

所以,汽车从A点出发到C点所需要的时间是10小时。

通过这个例子,我们可以看到动点问题的解题思路:首先确定每一段路程所需要的时间,然后将这些时间相加,得到总的时间。

这个思路可以应用于更复杂的动点问题中。

在解决动点问题时,我们还可以运用一些数学工具,例如平面直角坐标系和直线的方程。

八年级上册数学动点问题

第一种,已知路径求速度。

这种问题需要先明确动点的起始和终止位置,然后计算路径的长度或者距离。

接着,通过已知的运动时间,可以求出动点的速度。

第二种,已知速度求路径。

这种问题需要先明确动点的速度和运动的时间,然后计算动点的运动路程。

接着,结合起始位置,可以确定动点的终止位置,从而得到路径。

解决动点问题的关键在于理解速度、时间和距离之间的关系,即速度等于距离除以时间。

同时,要根据问题的具体情况,灵活运用代数、几何等数学知识进行求解。

对于八年级上册的学生来说,解决动点问题需要注意以下几点:

1. 仔细审题:在动点问题中,往往需要根据题意去分析动点的运动过程,如果题意理解错误,就很难得到正确的答案。

2. 画图分析:在解决动点问题时,画图是一个很好的辅助工具。

通过画图可以更直观地了解动点的运动过程,从而更容易找到解题思路。

3. 灵活运用知识:动点问题往往涉及到多个知识点,如代数、几何等。

在解决问题时,需要灵活运用这些知识,根据问题的具体情况选择合适的方法进行求解。

4. 检查答案:在解决动点问题后,一定要检查答案是否正确。

可以通过代入原题、重新计算等方法进行验证,确保答案的准确性。

初中八年级上册有关勾股定理的动点问题勾股定理是数学中的一个基本定理,被广泛应用于几何学和物理学中。

它是古希腊数学家毕达哥拉斯在公元前6世纪提出的。

勾股定理的表述是指在直角三角形中,直角边的平方之和等于斜边平方。

在初中八年级上册的数学课程中,勾股定理通常作为一个应用题出现,涉及到动点问题。

下面将介绍一些与勾股定理相关的动点问题示例。

一、航上的观察塔问题问题描述:一座观察塔高20米,离塔基100米处有一船只。

观察塔顶端有一个观察人员,观察到船只的仰角为30度。

求观察人员与船只之间的距离。

解法分析:根据题目描述,观察人员与船只之间构成一个直角三角形,观察塔的高度为20米,故可设观察人员与船只之间的距离为x 米。

根据勾股定理可得:x^2 = 100^2 + 20^2x^2 = 10000 + 400x^2 = 10400x = √10400 ≈ 102.05因此,观察人员与船只之间的距离约为102.05米。

二、飞机的飞行高度问题问题描述:一飞机在水平方向上以800千米/小时的速度飞行,飞行员观察到一个地面目标的仰角为60度。

求飞机飞行的高度。

解法分析:根据题目描述,飞机的飞行高度为h米,速度为800千米/小时,故可设飞机的飞行时间为t小时(t小时后飞机飞行的距离为800t千米)。

根据勾股定理可得:h^2 = (800t)^2 - (800t)^2 × sin^2(60°)化简可得:h^2 = (800t)^2 - (800t)^2 × (1/2)^2h^2 = (800t)^2 × (1 - (1/4))h^2 = 3(800t)^2 / 4因此,飞机的飞行高度为根号下3(800t)^2 / 4,即根号下3(200t)^2米。

三、烟花爆炸高度问题问题描述:一枚烟花在点火后经过3秒爆炸,观察者在听到烟花爆炸声后1.5秒时,向烟花发射点看去,发现目标方位角为45度。

已知烟花上升速度为100米/秒,求烟花爆炸的高度。

八年级数学上动点知识点动点是数学中一个很重要的概念,在我们的生活和工作中都有广泛的应用。

掌握好动点的知识点可以让我们更好地解决实际问题,因此,在这篇文章中,我将为大家介绍八年级数学上动点的一些基本知识点和应用技巧。

一、动点的定义动点是指在一个几何图形中,点随着某个规律运动的过程中所经过的所有位置构成的集合。

例如,在一条直线上,取定一个点A作为起点,另外再取定一点P作为运动的点。

当点P随着某个规律从起点A向右移动时,它所经过的所有位置所构成的集合,就是一个动点。

二、动点的性质1、动点的位置一般是用函数的形式进行表达的。

例如,在上面的例子中,我们可以用点P沿着坐标轴运动的函数来表示它的位置:P(x,t)=A+(x(t),0),其中x(t)为随时间而改变的位置函数。

2、动点可以是连续的,也可以是不连续的。

例如,当一个物体做匀速直线运动时,它所经过的所有位置构成的集合就是一个连续的动点。

而当一个物体做非匀速运动时,它所经过的所有位置可能是不连续的动点。

3、动点的运动轨迹可以是一个简单的曲线,也可以是由多个曲线段组成的复杂曲线。

例如,在一个圆周上,取定一点作为动点,在圆周上做匀速圆周运动,它所经过的所有位置构成的集合,就是一个简单曲线的动点。

而当一个物体沿着曲线运动时,它所经过的所有位置就构成了一个复杂曲线的动点。

三、动点的应用1、在动点问题中,我们需要确定动点的位置,并计算它在某个特定时间的位置。

例如,在一条公路上,一辆汽车开始沿着公路匀速行驶,它的起点是公路的起点,而它以每小时60公里的速度向前行驶。

如果在2小时后,我们希望知道汽车此时的位置,我们可以用动点的计算方法来求出汽车现在所在的位置。

2、利用动点的概念,我们可以解决一些几何问题。

例如,在一个公平的赛道上,两个人以相同的速度开始奔跑。

假设他们的起点不同,我们希望知道他们在比赛中谁会先到达终点。

我们可以利用动点的方法来解决这个问题。

四、动点问题的解法1、根据实际情况确定动点的位置。

八上多边形动点问题问题描述在数学教材八年级上册,我们研究了多边形的相关知识。

其中,存在一类有趣的问题,即多边形的动点问题。

所谓动点问题是指固定多边形的一条边,移动它的顶点,从而使得多边形的形状发生变化。

本文将讨论八年级上册中的动点问题,并提供解决方案。

解决方案步骤一:确定多边形首先,我们需要确定一个固定的多边形。

在八年级上册的动点问题中,通常给出了一个封闭的图形,并要求我们固定其中一条边。

步骤二:移动顶点在确定多边形后,我们可以开始移动其中的顶点。

具体地说,我们可以通过改变某个顶点的位置,使得多边形的形状发生变化。

步骤三:观察变化一旦我们移动了多边形的顶点,我们就需要观察多边形的形状发生了怎样的变化。

我们可以关注多边形的边长、角度、对称性等方面来观察变化。

步骤四:总结规律在多次移动顶点并观察变化后,我们可以总结出一些规律。

这些规律可能与多边形的边长、角度等特性相关。

实例分析以下是一个实际的示例分析,以帮助读者更好地理解动点问题的解决过程。

实例描述给定一个正方形ABCD,我们固定边AB,并将顶点C作为动点。

实例解决过程1. 初始状态下,正方形ABCD的边长为a,角ACB为90度。

2. 我们向右移动顶点C,使得正方形ABCD的形状发生变化。

3. 观察发现,随着顶点C的移动,正方形ABCD的边长仍为a,而角ACB逐渐增大。

4. 推断出结论:固定一个边,移动另一个顶点,正方形ABCD的角度会发生变化。

结论通过上述实例分析,我们可以得出结论:在八年级上册的多边形动点问题中,固定多边形的一条边,移动另一个顶点,会造成多边形的变形和角度的变化。

这种类型的问题可以帮助我们加深对多边形特性的理解,培养我们的观察和推理能力。

希望本文所提供的解决方案和实例分析对读者理解八年级上册多边形动点问题有所帮助。