静力学的发展

- 格式:doc

- 大小:200.50 KB

- 文档页数:12

力学学科分类---力学是从物理学中独立出来的一个分支学科力学分类力学是研究物质机械运动的科学。

机械运动亦即力学运动,是物质在时间、空间中的集团变化,包括移动、转动、流动、变形、振动、波动、扩散等。

力学原是物理学的一个分支学科,当物理学摆脱了机械(力学) 的自然观而获得进一步发展时,力学则在人类生产和工程技术的推动下按自身逻辑进一步演化和发展,而从物理学中独立出来。

它既是探索自然界一般规律的基础科学,又是一门为工程服务的技术科学,担负认识自然和改造自然的任务。

力学的研究对象是以天然的或人工的宏观的物质机械运动为主。

但由于本学科自身的发展和完善以及现代科技发展所促成的学科的相互渗透,有时力学也涉及微观各层次中的对象及其运动规律的研究。

机械运动是物质的最基本的运动形式,但还不能脱离其他运动(热、电磁、原子、分子运动及化学运动等) 形式而独立存在,只是在研究力学问题时突出地甚至单独地考虑机械运动形式而已。

如果需要考虑不同运动之间的相互作用,则力学与其他学科之间形成交叉学科或边缘学科。

力学产生很早, 古希腊的阿基米德(约公元前287 —212) 是静力学的奠基人。

在欧洲文艺复兴运动以后,人们对力和运动之间的关系逐渐有了正确的认识。

英国科学家牛顿继承和发展了前人的研究成果,提出了物体运动三定律,标志着力学开始成为一门科学。

到了20 世纪,力学更得到蓬勃的发展。

到目前为止,已形成了几十个分支学科,诸如一般力学、固体力学、结构力学、物理力学、流体力学、空气动力学、流变学、爆炸力学、计算力学、连续介质力学、应用力学、岩土力学、电磁流体力学、生物力学,等等。

为了充分发挥这些力学文献的作用,必须对其进行科学的分类。

本文拟对力学文献的分类标准、分类体系和分类方法进行研究。

一、力学文献的分类标准根据力学文献的属性,其分类标准很多,但根据读者(用户) 的检索需求和文献分类法的立类列类原则,主要采用以下9 种标准:1.1 根据研究对象分根据研究各种物体不同的运动,力学就形成了不同的分类。

经典力学发展简史姓名:周玉全力学是物理学中最早发展的分支,它和人类的生活与生产关系最为密切。

经典力学是力学的一个分支。

经典力学是以牛顿运动定律为基础,研究宏观、低速状态下物体运动的一门学科。

力学的发展可谓与人类生活与生产息息相关。

早在遥远的古代,人们就在劳动生产中应用杠杆、螺旋、滑轮、斜面等简单机械,促进了静力学的发展。

公元前二百多年,古希腊的阿基米德提出了杠杆原理以及浮力定律。

而我国古代的春秋战国时期,以《墨经》为代表作的墨家,总结了大量力学知识。

虽然这些知识尚属于力学的萌芽,但不妨它在力学发展史中占有一席之地。

在古代,由于人们缺乏经验以及生产水平低下,没有适当科学仪器,导致力学的发展受到抑制。

古希腊时代的亚里士多德主张物体速度与外力成正比、重物下落比轻物快、自然界惧怕真空等,看起来的确与经验没有明显矛盾,因此这些理论长期没人怀疑。

当然力学长期得不到较大发展还与西方教会利用所谓“科学”奴役人们思想有关。

这点最为人所熟知便属“地心说”了。

托勒密的“地心说”因与《圣经》内容相符,再加上按地心说预报的行星位置在当时目测精度下与实际位置相差不多,故被人广泛接受。

首先揭开科学革命序幕、反对一直被奉若圭臬的“地心说”的是天文学领域。

公元1543年,哥白尼发表了《天体运行理论》来具体论述日心体系。

但这一新思想一开始并未能得到世人的广泛认识,因为当时教会仍然占有统治地位,而日心说与《圣经》内容相悖。

科学发展越快,教会越趋极端,凡是不符合教会思想而另有主张的人,都会遭到迫害。

意大利思想家布鲁诺就是一位信仰和宣扬哥白尼体系而英勇献身的科学殉道士。

他认为宇宙是无限的,在太阳系之外还有无数的世界,这比日心说更为有力的冲击了教会的教义,因此被处以火刑。

但科学并不会因惧怕火刑而驻足不前。

德国天文学家开普勒在基于天文学家第谷毕生积累的天文观测资料的基础上,经过计算,得出了开普勒第一和第二定律,并在1609年出版的《新天文学》一书中,公布了这两条行星运动定律。

现代力学进展报告姓名:韩云班级:工力07-3班学号;10074750现代力学进展报告力学是最早产生并获得发展的科学之一。

人们在生产劳动中,创造了一些简单的工具和机械(如斜面、杠杆等),并在不断使用和改进这些工具和机械中,积累了不少经验,从经验里获得知识,形成了力学规律的起点。

我国古代在“墨经”、“考工记”、“论衡”和“天工开物”等书籍文献中,对于力的概念、杠杆原理、滚动磨擦、材料的强度等方面的知识都有相当多的记载。

另一位古希腊学者杰出的阿基米德(约公元前287?212年)可以称得上是静力学的创始人。

在他的《平面图形的平衡和其重心》一书中给出了杠杆平衡原理的论证,并讨论了一些规则或不规则的平面图形的重心位置或多个重心的关系。

15世纪,欧洲进入了文艺复兴时期。

当时由于商业资本的兴起,手工业、城市建筑、航海造船和军事技术等各方面所提出的许多迫切问题,激励了科学的迅速发展。

多才多艺和学识渊博的科学家和工程师来奥纳多?达?芬奇(1452?1519年)就是这个时代的杰出代表。

达?芬奇研究过落体运动;用虚速度的方法证明了杠杆原理;提出了连通器的原理,大大丰富了阿基米德的液体压力理论;已经研究了柱和梁的承载能力。

在他的札记中,有许多对机械设计的构想,如飞行器、降落伞、机械传动等。

不久以后,波兰天文学家哥白尼(1473?1543年)提出太阳中心说。

这一学说推翻了托勒密陈旧的地球中心学说,结束了一千多年的地心说的统治,引起了人们宇宙观的根本变革,严重地打击了神权统治,从此自然科学便开始从神权中解放出来。

开普勒(1571?1630年)根据哥白尼学说及大量的天文观测,发现了行星运动三定律。

这些定律是后来牛顿发现万有引力定律的基础。

伽利略(1564?1642年)在物理学(力学)发展中做出了划时代的贡献。

伽利略最早准确地提出并弄清了速度和加速度的概念,他并根据运动基本特征量速度把运动分为匀速运动和变速运动两类,并得出了匀变速运动的公式。

工程力学专业认识引言工程力学是工程学科中最基础的学科之一,它研究物体在作用力下的静力学和动力学性质,是工程设计、施工和运营的理论基础。

本文将介绍工程力学专业的基本概念、发展历程以及专业前景。

工程力学的定义工程力学是研究物体受力情况和受力变形关系的学科,包括静力学和动力学两个分支。

静力学研究物体处于平衡状态下的力学性质,动力学研究物体在运动状态下的力学性质。

工程力学的发展历程工程力学具有悠久的历史,最早可以追溯到古代希腊,如阿基米德的浮力原理。

随着工业革命的到来,工程力学逐渐发展为一门独立的学科,并在科学技术的推动下取得了巨大进展。

近年来,随着计算机技术的快速发展,计算力学成为了工程力学领域的重要分支。

工程力学专业的学习内容工程力学专业的学习内容主要包括以下几个方面: 1. 物体受力分析:学习如何分析物体受到的各种力的作用情况,为工程设计提供依据; 2. 力学模型:学习如何建立物体的力学模型,通过数学方法描述力学系统的行为; 3. 结构力学:学习如何分析和设计各种结构的力学性能,包括静力学和动力学; 4. 材料力学:学习材料的力学性能和变形规律,为材料的选择和使用提供依据; 5. 计算力学:学习使用计算机技术解决工程力学问题的方法和技巧。

工程力学专业的就业前景工程力学专业毕业生具有扎实的理论基础和较强的实践能力,是工程行业中的重要人才。

工程力学专业毕业生可以从事以下方面的工作: 1. 工程设计:设计各种建筑、桥梁、机械等工程的结构和力学性能; 2. 施工管理:负责工程项目的施工过程和施工质量的监控;3. 工程检测:检测工程结构的力学性能,确保工程质量;4. 技术研究:从事工程力学领域的科学研究和技术创新; 5. 教育教学:从事高等院校的教育教学工作,培养更多的工程力学专业人才。

结论工程力学专业是一个综合性较强的学科,对学生的理论素养和实践能力要求较高。

随着科学技术的不断发展,工程力学专业的应用领域将更加广阔,相关行业对工程力学专业人才的需求也将持续增长。

物理学的发展历程简介按照物理学史特点,将其发展大致分期如下:①从远古到中世纪属古代时期。

②从文艺复兴到19世纪,是经典物理学时期。

牛顿力学在此时期发展到顶峰,其时空观、物质观和因果关系影响了光、声、热、电磁的各学科,甚而影响到物理学以外的自然科学和社会科学。

③随着20世纪的到来,量子论和相对论相继出现;新的时空观、概率论和不确定度关系等在宇观和微观领域取代牛顿力学的相关概念,人们称此时期为近代物理学时期。

1. 古代物理学时期这一时期是从公元前8世纪至公元15世纪,是物理学的萌芽时期。

无论在东方还是在西方,物理学还处于前科学的萌芽阶段,严格的说还不能称其为“学”。

物理知识一方面包含在哲学中,如希腊的自然哲学,另一方面体现在各种技术中,如中国古代的科技。

这一时期的物理学有如下特征:在研究方法上主要是表面的观察、直觉的猜测和形式逻辑的演绎;在知识水平上基本上是现象的描述、经验的肤浅的总结和思辨性的猜测;在内容上主要有物质本原的探索、天体的运动、静力学和光学等有关知识,其中静力学发展较为完善;在发展速度上比较缓慢,社会功能不明显。

这一时期的物理学对于西方又可分为两个阶段,即古希腊-罗马阶段和中世纪阶段。

(1)、古希腊-罗马阶段(公元前8世纪至公元5纪)。

主要有古希腊的原子论、阿基米德(公元前287-公元前212)的力学、托勒密(约90-168)的天文学等。

(2)\中世纪阶段(公元5世纪至公元15世纪)。

主要有勒·哈增,约965-1038)的光学、冲力说等。

2. 近代物理学时期又称经典物理学时期, 这一时期是从16世纪至19世纪,是经典物理学的诞生、发展和完善时期。

物理学与哲学分离,走上独立发展的道路,迅速形成比较完整严密的经典物理学科学体系。

这一时期的物理学有如下特征:在研究方法上采用实验与数学相结合、分析与综合相结合和归纳与演绎相结合等方法;在知识水平上产生了比较系统和严密科学理论与实验;在内容上形成比较完整严密的经典物理学科学体系;在发展速度上十分迅速,社会功能明显,推动了资本主义生产与社会的迅速发展。

力学发展历史力学是一门独立的基础科学,主要研究能量与力的关系。

它一直贯穿于人类的整个生命史,它起源于自然万象。

在阅读了相关的史料以后,我认为力学的发展史可以用五个阶段简单的概括,分别为:(1)原始力学阶段(2)朦胧力学阶段(3)完整力学阶段(4)理论力学的形成阶段(5)近代力学发展阶段(1)原始力学阶段所谓原始力学阶段,主要就是指人类只是简单的使用力学,对力学有一个浅显的认识,但并没有力学的概念。

在这个阶段,人类对力的应用只是建立在经验上,这些经验来源于人类对自然现象长期的观察和以及生产劳动中。

朦胧力学阶段顾名思义,在这个阶段,人类对力学的认识有了发展,对力学有一个概念性的认识,但研究性质的东西还是很少.这个阶段伽利略奠定理论力学的基础这段时间.15世纪后半期,欧洲进入了文艺复兴时期,力学开始迅速发展起来。

这一时期有哥伦布的环球航行证实了地球是圆形的.因此地球、太阳和行星的相互关系的问题,便提到科学家的面前,从而推动了动力学的发展。

这一时期对力学有巨大贡献的还有达·芬奇、斯蒂文、哥白尼。

布鲁诺等。

总的来说,在这一时期,静力学的基本概念均已被提出来了,可以说发展得比较完整了,运动学和动力学在此时期内受到生产的推动也开始萌芽.(2)完整力学阶段完整力学阶段这一时期应该是由伽利略奠定动力学基础起至牛顿完成力学这门科学的完整体系止.伟大的意大利学者伽利略的工作,开阔了力学发展史上的新时代.他的著作对于动力学的发展起到了很大的作用。

他证明了匀加速运动和匀减速运动很多非常重要的性质,从而奠定了运动学的科学基础.他在比萨斜塔的实验打破了亚里士多德这一所谓的不可置疑的权威。

这一时期还有德国的开普勒的开普勒三大定律,它比较好的描述了行星绕日运动的规律,成为后来牛顿发现万有引力的基础。

牛顿的出现,给动力学的完整性写上了一个圆满的句号,建立了经典的完善的动力学体系。

(3)理论力学的形成阶段理论力学的形成阶段这是力学发展的第四个时期,这个阶段差不多是从18世纪一直到今天19世纪初期至中叶,因为使用机器而引起的经济问题,“功"促使的概念的形成。

物理学发展的三个时期物理学是随着人类社会实践的发展而产生、形成和发展起来的,它经历了漫长的发展过程。

纵观物理学的发展史,根据它不同阶段的特点,大致可以分为物理学萌芽时期、经典物理学时期和现代物理学时期三个发展阶段。

(一)物理学萌芽时期在古代,由于生产水平的低下,人们对自然界的认识主要依靠不充分的观察,和在此基础上进行的直觉的、思辨性猜测,来把握自然现象的一般性质,因而自然科学的知识基本上是属于现象的描述、经验的总结和思辨的猜测。

那时,物理学知识是包括在统一的自然哲学之中的。

在这个时期,首先得到较大发展的是与生产实践密切相关的力学,如静力学中的简单机械、杠杆原理、浮力定律等。

在《墨经》中,有力的概念(“力,形之所以奋也”)的记述;光学方面,积累了关于光的直进、折射、反射、小孔成像、凹凸面镜等的知识。

《墨经》上关于光学知识的记载就有八条。

在古希腊的欧几里德(公元前450-380)等的著作中也有光的直线传播和反射定律的论述,并且对光的折射现象也作了一定的研究。

电磁学方面,发现了摩擦起电、磁石吸铁等现象,并在此基础上发明了指南针。

声学方面,由于音乐的发展和乐器的创造,积累了不少乐律、共鸣方面的知识。

物质结构和相互作用方面,提出了原子论、元气论、阴阳五行说、以太等假设。

在这个时期,观察和思辨虽然是人们认识自然的主要手段和方法,但也出现了一些类似于用实验来研究物理现象的方法。

例如,我国宋代沈括在《梦溪笔谈》中的声共振实验和利用天然磁石进行人工磁化的实验,以及赵友钦在《革象新书》中的大型光学实验等就是典型的事例。

总之,从远古直到中世纪(欧洲通常把五世纪到十五世纪叫做中世纪)末,由于生产的发展,虽然积累了不少物理知识,也为实验科学的产生准备了一些条件并做了一些实验,但是这些都还称不上系统的自然科学研究。

在这个时期,物理学尚处在萌芽阶段。

(二)经典物理学时期十五世纪末叶,资本主义生产关系的产生,促进了生产和技术的大发展;席卷西欧的文艺复兴运动,解放了人们的思想,激发起人们的探索精神。

物理学发展史物理学是伴随着人类的生存、生产活动发展起来的一门学科,它研究物质及其行为和运动的科学,也早形成的自然科学之一,如果把天文学包括在内则有可能是名副其实历史最悠久的自然科学。

最早的物理学著作是古希腊科学家亚里士多德的《物理学》。

形成物理学的元素主要来自对天文学、光学和力学的研究,而这些研究通过几何学的方法统合在一起形成了物理学。

16世纪以前,封建制度和欧洲宗教神学的统治,使得人们对物理学知识的积累只是零碎的。

物理学未能形成一门独立的学科。

进入16世纪,随着思想的解放和生产力水平的提高,物理学的发展有了新的手段:实验。

而数学的迅速进步,使物理学发展成为一门独立的学科。

以下,我将具体介绍力学,热学,电磁学,光学,量子力学的发展。

1、力学发展史力学是最原始的物理学分支之一,而最原始的力学则是静力学。

静力学源于人类文明初期生产劳动中所使用的简单机械,如杠杆、滑轮、斜面等。

古希腊人从大量的经验中了解到一些与静力学相关的基本概念和原理,如杠杆原理和阿基米德定律。

但直至十六世纪后,资本主义的工业进步才真正开始为西方世界的自然科学研究创造物质条件,尤其于地理大发现时代航海业兴起,人类钻研观测天文学所花费的心力前所未有,其中以丹麦天文学家第谷·布拉赫和德国天文学家、数学家约翰内斯·开普勒为代表。

对宇宙中天体的观测也成为了人类进一步研究力学运动的绝佳领域。

1609和1619年,开普勒总结了老师第谷毕生的观测数据,先后发现了开普勒运动三大定律。

在十七世纪的欧洲,自然哲学家逐渐展开了一场针对中世纪经院哲学的进攻,他们持有的观点是,从力学和天文学研究抽象出的数学模型将适用于描述整个宇宙中的运动。

被誉为“现代自然科学之父”的意大利(或按当时地理为托斯卡纳大公国)物理学家、数学家、天文学家伽利略·伽利莱就是这场转变中的领军人物。

伽利略所处的时代正值思想活跃的文艺复兴之后,在此之前列奥纳多·达芬奇所进行的物理实验、尼古拉斯·哥白尼的日心说以及弗朗西斯·培根提出的注重实验经验的科学方法论都是促使伽利略深入研究自然科学的重要因素,哥白尼的日心说更是直接推动了伽利略试图用数学对宇宙中天体的运动进行描述。

力学的发展史力学总体介绍通常理解的力学,是指一切研究对象的受力和受力效应的规律及其应用的学科的总称。

人类早期的生产实践活动是力学最初的起源。

物理学的建立是从力学开始的,当物理学摆脱了这种机械(力学)的自然观而获得健康发展时,力学则在工程技术的推动下按自身逻辑进一步演化。

最终,力学和物理学各自发展成为自然学科中两个相互独立的、自成体系的学科分类。

在力学与物理学之间不存在隶属关系。

按研究对象的物态进行区分,力学可以分为固体力学和流体力学。

根据研究对象具体的形态、研究方法、研究目的的不同,固体力学可以分为理论力学、材料力学、结构力学、弹性力学、板壳力学、塑性力学、断裂力学、机械振动、声学、计算力学、有限元分析等等,流体力学包含流体力学、流体动力学等等。

根据针对对象所建立的模型不同,力学也可以分为质点力学、刚体力学和连续介质力学。

连续介质通常分为固体和流体,固体包括弹性体和塑性体,而流体则包括液体和气体。

理论力学是研究物体的机械运动规律及其应用的科学,理论力学是力学的学科基础它可分为静力学、运动学和动力学三部分:①静力学:研究物体在平衡状态下的受力规律;②运动学:研究物体机械运动的描述,如速度、切向加速度、法向加速度等等,但不涉及受力;③动力学:讨论质点或者质点系受力和运动状态的变化之间的关系。

力学的起源力学知识最早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。

人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器具,逐渐积累其对平衡物体受力情况的认识。

亚里士多德对力学的影响亚里士多德(前384—前322年),古希腊斯吉塔拉人,世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一。

亚里士多德认为,各物体只有在一个不断作用着的推动者直接接触下,才能保持运动,否则物体就会停止。

任何运动,都是通过接触而产生的。

真空也是不能存在的,因为空间必须装满物质,这样才能通过直接接触传递物理作用。

因此亚里士多德反对原子论的“世界是由真空和原子组成”的观点。

力学的发展历程一、古代力学的发展古代力学的发展可以追溯到古希腊时期,著名的古希腊哲学家亚里士多德在他的著作《物理学》中提出了一些力学的基本概念。

他认为物体的运动是由于四种元素(地、水、火、气)的作用,而且认为物体的运动必须有外力的推动才干发生。

然而,亚里士多德的力学观念并没有得到进一步的发展和完善。

二、近代力学的奠基近代力学的奠基可以追溯到17世纪,当时牛顿在他的著作《自然哲学的数学原理》中提出了经典力学的三大定律,即牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(动力学定律)和牛顿第三定律(作用-反作用定律)。

这些定律为力学的研究提供了基本框架,使得人们能够更加准确地描述和预测物体的运动。

三、力学的分支学科随着科学技术的发展,力学逐渐形成为了多个分支学科,如静力学、动力学、弹性力学、流体力学等。

静力学研究物体在静止状态下的力学性质,动力学研究物体在运动状态下的力学性质,弹性力学研究物体在受力后的形变和恢复过程,流体力学研究流体的运动规律等。

四、相对论力学的诞生20世纪初,爱因斯坦提出了相对论理论,引领了力学的新发展。

相对论力学与经典力学有所不同,它将时间和空间视为统一的整体,并提出了著名的质能关系E=mc²。

相对论力学在描述高速运动物体的运动规律时具有更高的准确性和可靠性。

五、量子力学的兴起20世纪初,量子力学的兴起对力学产生了深远的影响。

量子力学描述了微观粒子的运动规律,它引入了不确定性原理,即海森堡不确定关系,认为在测量微观粒子的位置和动量时,无法同时精确确定它们的值。

量子力学的发展使得人们对微观世界的认识更加深入和全面。

六、力学在工程和科学领域的应用力学在工程和科学领域有着广泛的应用。

在工程领域,力学的原理被应用于建造物的设计、机械设备的研发、交通工具的运行等。

在科学领域,力学的原理被应用于天体物理学、地质学、生物学等多个学科的研究中,匡助人们更好地理解自然界的现象和规律。

七、力学的未来发展趋势随着科学技术的不断进步,力学的研究也在不断深化和拓展。

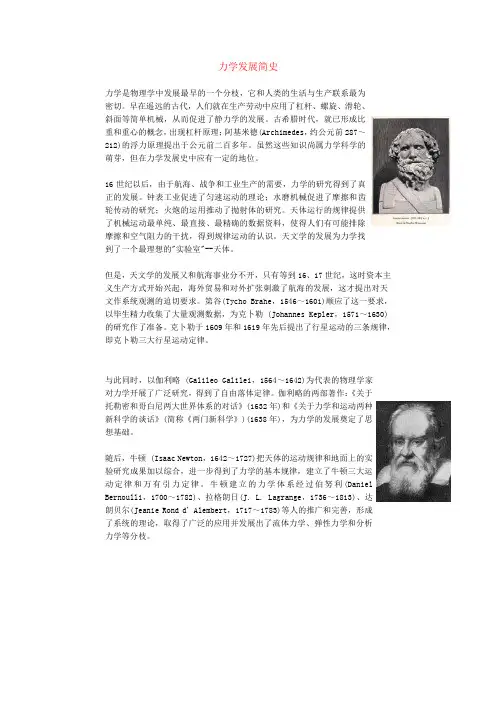

力学发展简史力学是物理学中发展最早的一个分枝,它和人类的生活与生产联系最为密切。

早在遥远的古代,人们就在生产劳动中应用了杠杆、螺旋、滑轮、斜面等简单机械,从而促进了静力学的发展。

古希腊时代,就已形成比Array重和重心的概念,出现杠杆原理;阿基米德(Archimedes,约公元前287~212)的浮力原理提出于公元前二百多年。

虽然这些知识尚属力学科学的萌芽,但在力学发展史中应有一定的地位。

16世纪以后,由于航海、战争和工业生产的需要,力学的研究得到了真正的发展。

钟表工业促进了匀速运动的理论;水磨机械促进了摩擦和齿轮传动的研究;火炮的运用推动了拋射体的研究。

天体运行的规律提供了机械运动最单纯、最直接、最精确的数据资料,使得人们有可能排除摩擦和空气阻力的干扰,得到规律运动的认识。

天文学的发展为力学找到了一个最理想的"实验室"--天体。

但是,天文学的发展又和航海事业分不开,只有等到16、17世纪,这时资本主义生产方式开始兴起,海外贸易和对外扩张刺激了航海的发展,这才提出对天文作系统观测的迫切要求。

第谷(Tycho Brahe,1546~1601)顺应了这一要求,以毕生精力收集了大量观测数据,为克卜勒 (Johannes Kepler,1571~1630)的研究作了准备。

克卜勒于1609年和1619年先后提出了行星运动的三条规律,即克卜勒三大行星运动定律。

与此同时,以伽利略 (Galileo Galilei,1564~1642)为代表的物理学家对力学开展了广泛研究,得到了自由落体定律。

伽利略的两部著作:《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》(1632年)和《关于力学和运动两种新科学的谈话》(简称《两门新科学》)(1638年),为力学的发展奠定了思想基础。

随后,牛顿 (Isaac Newton,1642~1727)把天体的运动规律和地面上的实验研究成果加以综合,进一步得到了力学的基本规律,建立了牛顿三大运动定律和万有引力定律。

物理学史读书笔记本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!一、关于经典力学的建立与发展早在远古时代,人类祖先就开始对力学现象产生了一些零散和粗糙的认识,待到十六世纪,人类对力学的研究|继承并发展了阿基米德的静力学理论,对亚里士多德的运动理论进行了重新检视及批判,直接推动了静力学的发展,经过伽利略和牛顿两代人的研究和发展最终确立了著名的牛顿运动定律。

资本主义的生产方式促进了航海事业的开展,对天文做系统观测产生了迫切的需求。

开普勒详细分析了哥白尼和第谷等人长期积累的天文观测资料,归纳出著名的行星运动三定律。

就这样,或者因为人类本能的求知欲,或者因为经济发展的需要,或直接或间接的促成了经典力学的建立并推动其发展。

1、运动定律的发现机械运动时最直观、最简单的物质运动形式,也是人类最容易感知并对其进行观察分析的运动。

古希腊先哲亚里士多德在生产力水平极其低下的情况下,通过自然观察和哲学思变阐述了其运动学说,当然,由于缺乏适当的仪器设备和系统的实验研究,难以排出各种干扰因素(最主要还是因为当时适当的物理学研究方法尚未得到发展),得到了大量片面甚至是错误的结论,为后来的研究造成了诸多不便,但我们不能否认他的伟大,因为他为我们打开了一扇通往自然科学殿堂的大门。

1586年比利时力学家斯台文撰写了《静力学原理》,其中对阿基米德的杠杆原理作了简化的数学证明,提出了关于平行力平衡的完整理论,并研究了滑轮组的平和与机械效率等问题。

在静力学原理的附录中,记载了斯台文和别人合作所做的用以检验亚里士多德落体理论的实验,发现重同一高度静止下落重量相差十倍的两只铅球落地时发出的声音听上去就像是一个声音一样,从而否定了亚里士多德的理论。

斯台文在《流体力学原理》一书中对浸在液体中的物体所受的浮力应遵循的规律作了新的证明,并得到浮体的重心和它所排开的液体的重心在同一竖直线上。

0807力学一级学科简介一级学科(中文)名称:力学(英文)名称: Mechanics一、学科概况力学是关于力、运动及其关系的科学。

其发展历史可追溯到古希腊时代,阿基米德曾对杠杆平衡、物体重心位置、物体在水中受到的浮力等,作了系统研究,确定了它们的基本规律,初步奠定了静力学,即平衡理论的基础。

伽利略通过对抛体和落体的研究,提出了惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。

17世纪末牛顿提出了力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。

此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。

这方面的标志是达朗贝尔原理和拉格朗日分析力学。

其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这是连续介质力学创立的开端。

纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人将运动定律和物性定律两者结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。

到20世纪初,在流体力学和固体力学中,实际应用跟数学理论的互相结合,使力学蓬勃起来,创立了许多新理论,同时也解决了工程技术中大量关键性问题。

从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。

力学学科现设固体力学、流体力学、动力学与控制、基础力学与力学交叉、工程力学5个研究方向。

发展至今,力学学科已具有严谨的理论、实验、计算体系。

在20世纪,力学的发展取得了巨大的突破,不仅完备了学科体系,同时与其它学科的交叉与融合推动了交叉学科的形成和发展。

为了适应学科发展的要求,培养人才不应仅限于科学研究,还必须具有独立开展高水平研究的能力,具有力学学科理论、计算和实验研究的基本能力且在其中至少一个方面达到精深的专业水平。

二、学科内涵力学研究介质运动、变形、流动的宏微观行为,揭示力学过程及其与物理、化学、生物学等过程的相互作用规律。

力学既是基础科学,又是技术科学。

力学探索自然界运动的普遍规律,它以机理性、定量化地认识自然、生命与工程中的规律为目标。

力学及其在工程中的应用力学是研究物体静止或运动状态下,受到力的作用所产生的响应和变化的学科。

在工程中,它有着重要的应用。

本文将从力学的基础知识、力学在工程中的应用以及未来的发展趋势等方面进行探讨。

一、力学的基础知识力学分为静力学和动力学两大部分。

简单来说,静力学研究物体在静止状态下所受到的力的问题,如平衡问题;而动力学则研究物体在运动状态下受到的力的问题,如运动学和动力学。

在运动学中,物体的运动轨迹、速度和加速度是研究的重点。

而在动力学中,物体在受到外力的作用下,会发生运动状态的变化,其中最基本的定律是牛顿三定律。

牛顿三定律包括:物体的惯性定律,力的叠加定律和作用反作用定律。

这些定律为工程应用提供了重要的理论基础。

二、力学在工程中的应用力学是工程学科的基础,广泛应用于各种工程领域,如建筑、道路运输、航空、航天等等。

下面就几个典型的例子来谈谈力学在工程中的应用。

1. 炮弹的设计在军事工程中,力学起着非常重要的作用。

以炮弹为例,工程师需要通过深入的力学分析,来确定炮弹的最佳形状,使其能够实现最远程度的投射和精确打击目标。

同时,还需要考虑炮弹的重心、稳定性、空气阻力等不同因素,以确保炮弹射程和精度。

2. 物体的承重问题在建筑工程中,力学是非常重要的。

建筑结构的设计必须满足建筑的承载要求,而这些要求又是根据物体的重量、物体被支撑的方式以及所需承受的荷载来计算出来的。

工程师需要通过静力学的理论和实验来确保建筑的稳定和安全。

3. 机械设计机械设计是力学在工程领域中的经典应用。

机械设计师需要考虑各种因素,如金属材料的强度、机械零件的尺寸和形状、摩擦、松动、腐蚀等问题。

机械设计师还需使用力学去研究潜在的故障和机械结构内部的应力问题。

4. 飞行器设计在航空航天领域中,力学同样发挥着重要的作用。

例如,飞机的设计需要考虑到飞行时所受的压力、气流摩擦、重量平衡和航空动力学等因素。

飞行器设计师用力学来确定飞机的外形和材料,以及飞机内部的各个部件如何正常运作,以确保人员的安全。

力学的发展历程引言概述:力学是物理学的一个重要分支,研究物体受力和运动规律。

自古以来,人类对力学的研究始终伴随着科学的发展。

本文将从古代到现代,分五个部分介绍力学的发展历程。

一、古代力学的奠基1.1 古希腊力学的兴起古希腊力学的代表人物有阿基米德和亚里士多德。

阿基米德提出了浮力定律和杠杆原理,奠定了静力学的基础。

亚里士多德则提出了天体运动的观点,开创了天体力学的研究。

1.2 中国古代力学的发展中国古代力学的代表人物有张衡和沈括。

张衡发明了世界上第一台地动仪,通过测量地震波传播时间来确定地震的方位。

沈括在《梦溪笔谈》中提出了自然界中存在的力学问题,如水流、弹性等,为中国力学的发展奠定了基础。

1.3 印度古代力学的贡献古印度力学的代表人物有阿耶尔巴塔和布拉马叶。

阿耶尔巴塔提出了力学中的“递归”概念,为后来的动力学研究奠定了基础。

布拉马叶则在《布拉马叶运动论》中提出了运动的三个定律,对后来的牛顿力学产生了深远影响。

二、近代力学的革新2.1 牛顿力学的奠基牛顿力学是近代力学的重要里程碑,牛顿提出了力学的三大定律,建立了质点力学的基本框架。

他的万有引力定律解释了行星运动和天体力学问题,为力学的发展开辟了新的道路。

2.2 拉格朗日力学的建立拉格朗日力学是力学的另一重要分支,由拉格朗日提出。

他通过引入广义坐标和拉格朗日函数,建立了一种更为普适且简洁的力学表述方法。

拉格朗日力学在解决多体问题和非惯性系问题上具有优势。

2.3 哈密顿力学的发展哈密顿力学是力学的又一重要分支,由哈密顿提出。

他引入了哈密顿函数和哈密顿方程,为力学的数学形式化提供了新的思路。

哈密顿力学在动力学和量子力学中有广泛应用。

三、现代力学的新探索3.1 相对论力学的革命相对论力学是爱因斯坦提出的一种新的力学理论,包括狭义相对论和广义相对论。

相对论力学在高速和强引力场下对经典力学进行了修正,解释了光的传播和引力场的本质。

3.2 量子力学的兴起量子力学是20世纪物理学的重大突破,由普朗克、波尔等人提出。

2023理论力学(冯维明)课后答案理论力学总述力学是最古老的科学之一,它是社会生产和科学实践长期发展的产物。

随着古代建筑技术的发展,简单机械的应用,静力学逐渐发展完善。

公元前5—前4世纪,在中国的《墨经》中已有关于水力学的叙述。

古希腊的数学家阿基米德(公元前 3世纪)提出了杠杆平衡公式(限于平行力)及重心公式,奠定了静力学基础。

荷兰学者S.斯蒂文(16世纪)解决了非平行力情况下的杠杆问题,发现了力的`平行四边形法则。

他还提出了著名的“黄金定则”,是虚位移原理的萌芽。

这一原理的现代提法是瑞士学者约翰伯努利于1717年提出的。

动力学的科学基础以及整个力学的奠定时期在17世纪。

意大利物理学家伽利略创立了惯性定律,首次提出了加速度的概念。

他应用了运动的合成原理,与静力学中力的平行四边形法则相对应,并把力学建立在科学实验的基础上。

英国物理学家牛顿推广了力的概念,引入质量的概念,总结出机械运动的三定律(1687年),奠定了经典力学的基础。

他发现的万有引力定律,是天体力学的基础。

以牛顿和德国人G.莱布尼兹所发明的微积分为工具,瑞士数学家L.欧拉系统地研究了质点动力学问题,并奠定了刚体力学的基础。

理论力学发展的重要阶段是建立了解非自由质点系力学问题的较有效方法。

虚位移原理表示质点系平衡的普遍条件。

法国数学家 J.达朗贝尔提出的、后来以他本人名字命名的原理,与虚位移原理结合起来,可以得出质点系动力学问题的分析解法,产生了分析力学。

这一工作是由法国数学家J.拉格朗日于1788年完成的,他推出的运动方程,称为拉格朗日方程,在某些类型的问题中比牛顿方程更便于应用。

后来爱尔兰数学家W.哈密顿于19世纪也推出了类似形式的方程。

拉格朗日方程和哈密顿方程在动力学的理论性研究中具有重要价值。

与动力学平行发展,运动学在19世纪也发展了。

到19世纪后半叶,运动学已成为理论力学的一个独立部分。

20世纪以来,随着科学技术的发展,逐渐形成了一系列理论力学的新分支;并与其他学科结合,产生了一些边缘学科,如地质力学、生物力学、爆炸力学、物理力学等。

静力学的发展古代自然科学经过古希腊的辉煌时代,随着罗马帝国的崛起并且于公元前2世纪征服希腊而逐渐失去了光芒。

而紧接着却是西方长达一千年的黑暗的中世纪。

在这漫长的历史时期中,每一代都是优者亡劣者存,国民素质代代下降,愚昧变成了大家恭维的德性,人类已经远离古希腊对生活的乐观态度,禁欲主义变成了人类精神枷锁。

处在埃及北边,地中海沿岸的亚力山大城,在古希腊时期,由于与希腊毗连,希腊人、埃及人、阿拉伯人混居,就一直受希腊文化的影响而成为古希腊文化的一部分。

在希腊被征服后,起到了延续与保存希腊文化的作用。

在欧洲处于黑暗时代,阿拉伯吸收了古希腊文化并将它保存了下来。

文艺复兴后,许多古希腊失传的书籍如欧几里得的《几何原本》,从阿拉伯文翻译回去。

阿拉伯这个地区,在人类文明史上起了东西交流的作用,中国的发明如火药、印刷术也是经过阿拉伯传入欧洲的。

从14世纪末开始了的欧洲文艺复兴时期,科学精神又逐渐复活。

在力学中出现了空前的景象,它以致于成为整个自然科学最活跃的中心。

这一时期在力学上的主要进展乃是:静力学体系的建立与完成;哥白尼日心说的提出与胜利;第谷、开普勒对天体运行的精密观测;伽利略、牛顿关于动力学基本原理的建立等等。

本章我们先就静力学的成就作一介绍。

内容基本上是17世纪的成果。

1 埃及与阿拉伯的古代的科学技术与力学1.1 亚力山大的希罗与帕普斯亚力山大的希罗(Hero of Alexandria,约公元62年前后)是一位埃及人,关于他的生活事迹除了他留下的著作外什么也不知道。

连他的名字也不确实,一说是Heron。

希罗留下的重要著作有两本,一本是《气体力学》(Pneumatics),另一本是《力学》(Mechanics)。

这两本书的名字说明他是一位著名的力学家,书的内容说明他可能在亚力山大一带的大学里教授过数学、物理、气体力学与力学。

《气体力学》这本书很像是一本教学随笔,其中涉及有真空、水与空气的压力、虹吸管、一种火泵、水乐器、大量玩具、室内魔术用具等内容,其中有些玩具是用热空气或水蒸汽来驱动的。

气体力学的理论部分有对有错,不过还是当时理论的最高水平。

希罗的最著名的发明是一个空心球体上面连上两段弯管,当球内的水沸腾时,蒸汽通过管子喷出,这个球就迅速旋转,这是最早的蒸汽机。

不过那时只是用于祭神与玩耍。

在1896年,又发现了希罗的一种著作:《测量学》,在发现这本书之前,人们认为他是一位技师,由于这本书的发现,人们才了解到他还是一位训练有素的应用数学家。

帕普斯(Papusof Alexandria,约300-350)出生在亚力山大,并且晚年卒于亚力山大城。

他最重要的贡献是把古希腊的全部数学汇编于八本书中,除了一本失传外其他七本都流传了下来。

他的这些著作培育了后来的希腊科学家。

我们现在所知道的古希腊的数学大部分是从他的著作中得到的。

此外他还仔细地批注了托勒密的天文体系,对于推进托勒密体系的传播起了很大的作用。

1.2 阿拉伯古代的科学技术与力学阿拉伯人在公元7世纪征服了印度、西班牙、北非、南意大利等的大片土地。

到了公元8世纪他们分裂为东西两个王国。

东部的以巴格达为首都,西部的以西班牙的哥尔多华为首都。

他们吸收了古代埃及、古希腊、古印度、波斯的文化,把那些地方的著作翻译为阿拉伯文。

他们还开办学院、设天文台,聘请印度、希腊、波斯等地的学者来讲学。

所以在中世纪的一个时期科学技术非常发达。

在8到9世纪后阿拉伯逐渐分裂为若干小国家,在强有力的国家专制之下,修建了许多工程设施,如灌溉工程、给水设施、运河、防砂墙、水库等。

抽水机、风车与水磨被大量使用。

手工业与农业有了分离。

在城市有新兴的纺织、造纸、陶瓷、金属加工等手工业。

相应地,数学、天文学与力学也有很高的水平。

在数学上,从公元8世纪引进了印度的记数法,至今世界通用的十进数字,阿拉伯数字就是那时形成的。

现今世界通称的代数(Algebra)一字,就是从阿拉伯文al-jebr 来的,其中al是冠词没有什么意思,jebr是!恢复!与!还原!的意思。

在天文学上,那里出现了天文学家阿卜!利汗!比鲁尼(Abu-Reihan-MehanmedeBiruni,973-1048),他制造了许多天文仪器,利用他的仪器可以把星球的轨道的测量精确到,他还测量过地球的半径。

在力学方面阿拉伯最杰出的学者,要数阿勒哈齐尼(Al-Khazini,约12世纪)了,在大约1121年,他写了一本名为《智慧的天平》的书。

书中系统介绍了具有等臂天平和秤盘的使用,秤杆上刻有刻度,秤盘共有5个,其中有的是活动的,因而可以当杆秤使用,也可以把一个秤盘挂在另一个秤盘下面用来在水中称东西。

阿勒哈齐尼利用这种天平确定了许多物质的比重。

他研究清楚了水的比重与温度的依赖关系。

他发现了空气有重量,而且它的密度越接近地面就越大。

阿勒哈齐尼指出阿基米德的液体浮力定律也适用于空气。

由于空气的浮力所以物体的重量在不同的高度是不同的,越在高处称量就越重。

1.3 约丹努对静力学的贡献约丹努(Jordanusde Nemore,大约在1220年前后)是中世纪最伟大的力学家。

关于他的身世没有留下什么,也无从考查。

"De Nemore"是"一个未知的地方"的意思。

他留下来的著作主要是力学,特别是《重物的科学》,即静力学。

有12篇论文留下来,这些论文是否他的著作,众说不一,不过能肯定其中的一篇是属于约丹努的。

在这篇论文中,他以"位置的重力"的概念引进了力的分量。

他引进了无限小的思想来讨论静力学,在讨论杠杆平衡时,他的假定类似于用现在的语言来说,以在无限小虚位移上作的功证明了杠杆原理。

约丹努提出了他的原理为:"所有的重物都趋向于中心,其强度是抵抗一个向下运动的能力。

一个运动的物体在下降时较重是当它向中心运动时更直接。

一个更斜的下降是对于采取更不直接的路径而说的。

"约丹努的这个原理可以用图1来说明。

图中处于铅垂圆上的与a两b个重物,分别由杆与ca与中心相连。

比起b来说重力较小,是因为当它们沿圆周各下降相等的距离与时,垂直下降的高度比对应的为小。

bh换一种说法oz,沿圆弧运动比起沿圆弧运动更斜,它的下落路径更不直接虚功原理的早期萌芽约丹努利用上述这种想法证明了直杠杆的平衡问题。

他的证明是"令是要讨论的梁,为支点,与是梁端所悬的重物,设它们的重量之比为。

则杠杆保持平衡不动。

事实上,若下落且梁有一个新位置,下落了而上升了距离。

若有等于的重物置于点,距离,它将要升起的距离为。

显然对于之比和对之比一样。

所以,能够把升到相当于能够把升到。

但是和是平衡的,所以假设的运动是不可能的,反方向的运动也是一样不可能。

"2 斯梯芬的生平及其贡献斯梯芬像斯梯芬(Simon Stevin,1548-1620),荷兰人,他是一位军事工程师,曾当过商人的雇员。

也可能是,他是文艺复兴以后第一个认真对力学问题钻研的人。

斯梯芬和伽利略几乎是同时代人,他比伽利略年长,但是他们研究的领域是不同的,斯梯芬是在静力学方面的奠基人,而伽利略则是动力学的开山祖师,斯梯芬侧重在地面上的实际工程问题,而伽利略则对天体的问题有兴趣得多。

斯梯芬著有《静力学原理》(1586年)、《数学扎记》(1605-1608年)。

斯梯芬在静力学上不仅对刚体,而且对流体静力学也作出了宝贵贡献。

从他的著作中,已经可以看到虚位移或虚速度原理的萌芽。

在研究滑轮和滑轮组时,斯梯芬发现:在任何这种滑轮系统中,每个被支承的重物与它由于该系统的任意给定位移所带动而移过的距离的乘积在整个系统中处处相等时,该系统仍保持平衡。

斯梯芬得到了斜面上物体平衡的条件与力合成的平行四边形定律,不过他没有给出证明,而是通过直觉给出的。

他的思想是这样的:如图ABC三角形上挂以等距等重球组成的链,将AC直线下面的各球割去与否都仍应平衡。

于是每边压于边上球的总重,与三边的长度呈正比。

所以,如果用分别表示每边上每个小球的力那么必有令则有所以有 . 这一事实用文字表示出来就是,放在斜面上的物体所受沿斜面方向的重力与倾角的正弦成正比。

斯梯芬进行了流体压力实验,称为"流体静力学悖论"。

:承受的总压力与面积的大小和它上面的液体的注高的乘积呈正比,而与容器的形状无关。

这个结论再前进一步便是所谓的帕斯卡原理。

他还测定了液体内各点的压强。

斯梯芬研究了浮体平衡问题。

他发现物体的重心必与浮心处于同一垂线上。

他猜想到:为了平衡稳定,物体的重心必须低于浮心,而前者比后者愈低稳定程度就愈高。

现在看来,这后一半说法不对,应当是:浮体的稳定性由重心相对于定倾中心(液体向上压力合力的作用点)的位置来决定。

早在古希腊时代,通过杠杆的研究已经知道力矩平衡的规律,现在又知道二力、三力合成与平衡的规律。

有了这两条,我们便可以去处理一切刚体的平衡问题,也可以处理一切复杂力系的化简问题。

所以人们常说,斯梯芬是静力学的奠基人。

在动力学方面,斯梯芬在他的著作中描述了他与他的一位朋友所作的落体实验:取两个铅球,一个的重量十倍于另一个,把它们同时从离开一块板30英尺的地方坠落,他们看到,它们似乎同时到达这块板。

这是第一次对亚里斯多德关于不同重量下落速度不同理论的反驳。

斯梯芬在数学上的贡献是引进了十进小数。

在他之前,欧洲人记数,大多采用古罗马记数法,如把348记为CCCXLVIII。

意大利的达.芬奇把印度的十进制记数法传到了欧洲,但是还没有使用十进小数。

斯梯芬引进了十进小数的思想是很了不起的,不过它迟迟不能推广。

过了200多年,在法国大革命后的第二年,于1890年才在法国以法律的形式肯定下来。

即使这样,在英国、美国等一些国家,至今有的书上还在使用12进制的单位。

3 达.芬奇、伽利略、托里拆利、帕斯卡等在静力学上的工作3.1 达.芬奇及其在力学上的贡献达·芬奇的自画像达.芬奇是私生子,生于佛罗伦萨,但他的父亲又收养了他。

在1466-1477年他从名师韦罗基奥学画,之后曾研究解剖学、天文学、力学、数学、机械工程、音乐等。

在1482-1499年之间,曾任宫廷画师、工程师与露天表演主持人等,之后到威尼斯成为凯撒大帝的建筑师,之后又成为凯撒大帝的首席工程师。

1507-1513年任路易十二的画师和工程师。

达.芬奇是一位多才多艺的学者,他的最高成就是绘画,他是文艺复兴时代绘画方面的代表人物。

他把科学知识和艺术想象结合起来,使当时的绘画水平发展到一个新阶段。

他研究过落体运动,他的结论是,"有足够的证据表明,重物下降运动及其速度与时间的比例关系为锥形。

因为前面提到的各种能力都属锥形的,而且,重物由静止开始降落,按算术的比例继续增长。

"他还发现"在每段谐和时间里,物体经历的距离也不相等,是按算术的比例分配的。