散打规则的演变

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:52

历史与发展散打是中华武术的精华,是具有独特民族风格的体育项目,多年来在民间流传发展,深受人民喜爱。

散打起源与发展,是和中华民族悠久历史同步。

它从先辈的生产劳动,生存斗争缘起,但又服务于此,演化至今成为华夏民族灿烂文化遗产中的瑰宝。

原始社会人类为了争取自下而上、猎取食物,长期与野兽搏斗,学会了与野兽搏斗所使用的不同方法。

如:拳打、脚踢、抱摔等简单的散打技术,并学会了一些野兽猎取食物的本领,如:猫扑、狗闪、虎跳、鹰翻等。

现在的散打是两人按照一定的规则,运用武术中的踢、打、摔和防守等方法,进行徒手对抗的现代体育竞技项目,它是中国武术的重要组成部分。

中国武术有两种表现形式,一种是套路演练形式,一种是格斗对抗形式。

散打就是格斗对抗形式的一种。

1979年散手在我国成为竞技的比赛项目。

在80厘米高,8米见方的擂台上进行比赛。

散手比赛允许使用踢、打、摔等各种武术流派中的技法,不允许使用擒拿,不许攻击喉、裆等要害部位;运动员分体重、穿护具在相同的条件下平等竞争。

在对敌斗争中这些界限就没有了,军警对敌斗争就专寻对手的要害部位击打。

使用的招法也比较凶狠,杀伤力较大,散打的出现让中国武林(格斗界)火红起搏击热。

2000年首届中国武术散打王争霸赛在湖南长沙市举行,湖南卫视对赛事作了全程报道,这是中国武术散打发展史上的里程碑,中国武术散打进入了专业赛制的时期。

众多散打高手登台竞技,当年的散打王是来自解放军体院的“劈腿王”柳海龙。

通过2000年一年来的比赛,散打王争霸赛已经在体育界、武术界尤其是散打专业队中得到了普遍认同,广大教练员、运动员参加散打王争霸赛的热情空前高涨。

通过学习和训练散,能够发展人的力量、耐力、柔韧、灵敏等素质;同时散手又是一项以抗性体育运动,可以发展人的心智,使人的身心得到全面的锻炼。

坚持散手训练,可强筋骨,壮体魄。

散手是以双方互相对抗为运动形式,这就要求练习者在实践中正确把握进攻的时机,防守要到位,反击要及时,从而建立正确的条件反射;同时还要针对不同的对手和双方临场的变化,提高应变能力,以及提高击打和抗击打的能力,这一切都完全起到了掌握防身自卫和克敌制胜的技能的作用。

散打竞赛规则先后倒地的概念及演变分析所谓散打比赛的先后倒地,就是指在散打比赛的过程中,由于比赛双方运动员的缠抱、扭打等动作而出现的双方都倒地的现象。

在散打竞赛规则先后倒地条例中规定“除双脚以外的任何部位着地,附加支撑均为‘倒地”’,如果没有支撑体重而是擦过地,则被不算“倒地”。

在散打比赛中,运动员常以踢、打、摔、拿四种技法为进攻手段,由于散打的摔法讲究“上捆下拌”,就是运动员运用手臂环绕对方肢体,最大程度的发挥手臂力量,并将对方摔倒的动作过程。

在运动员先后倒地的过程中,究竟是那个运动先倒地,运动员最先倒地支撑身体的是哪个部位,或者是否属于“主动倒地”,这就需要场上裁判运用散打规则给与公开、公正、公平的评判。

但是在比赛过程由于裁判员角度、位置不同,可能会造成视觉差异,进而导致评判结果的失误。

随着技术的不断提高,视频监督为“先后倒地”提供了有效的技术支持。

对裁判员判定结果存在意见的任何一方教练员,可在“先后倒地”判罚后、在“开始”口令发出前的时间段内提出复议。

临场教练员可以采用起立、单臂直臂上举的方式进入“先后倒地”复议申请程序,由总裁判长、副总裁判长、裁判长和副裁判长四人组成的评审组当场进行复议并给出“改判”或“维持原判”的复议结果,为保证比赛的公开、公正、公平原则,防止出现徇私舞弊现象,将比赛录像在仲裁组、官方代表席和赛场大屏幕同步播放,并给出复议结果。

如有教练员对复议结果仍有异议,可在比赛结束后向仲裁组提出再次服役,并准备好申诉材料,等待仲裁。

所谓散打的贴身摔技术,是指运动员比赛和练习中利用别、挎、背、拧、转、压等技术,将对方以自身重心为轴摔倒在地的散打技术。

散打运动员如果在比赛中使用这种技术非常熟练的话,只要是身体和对手身体有所贴合,就能及时的使用这种技术将对方摔倒,是散打比赛中非常实用的技术之一。

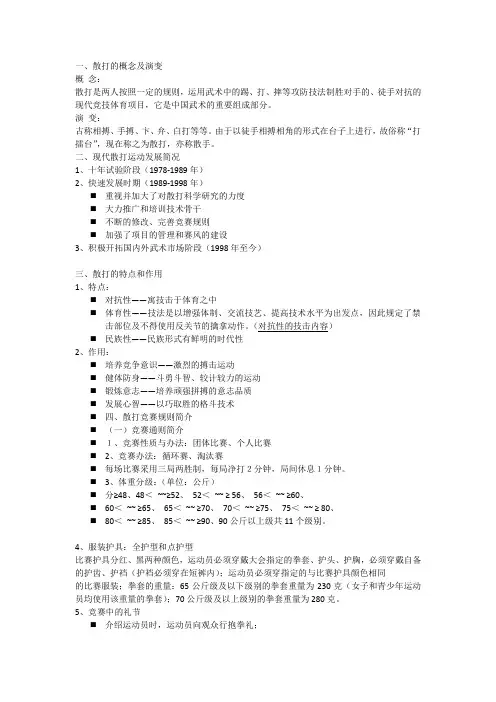

一、散打的概念及演变概念:散打是两人按照一定的规则,运用武术中的踢、打、摔等攻防技法制胜对手的、徒手对抗的现代竞技体育项目,它是中国武术的重要组成部分。

演变:古称相搏、手搏、卞、弁、白打等等。

由于以徒手相搏相角的形式在台子上进行,故俗称“打擂台”,现在称之为散打,亦称散手。

二、现代散打运动发展简况1、十年试验阶段(1978-1989年)2、快速发展时期(1989-1998年)⏹重视并加大了对散打科学研究的力度⏹大力推广和培训技术骨干⏹不断的修改、完善竞赛规则⏹加强了项目的管理和赛风的建设3、积极开拓国内外武术市场阶段(1998年至今)三、散打的特点和作用1、特点:⏹对抗性——寓技击于体育之中⏹体育性——技法是以增强体制、交流技艺、提高技术水平为出发点,因此规定了禁击部位及不得使用反关节的擒拿动作。

(对抗性的技击内容)⏹民族性——民族形式有鲜明的时代性2、作用:⏹培养竞争意识——激烈的搏击运动⏹健体防身——斗勇斗智、较计较力的运动⏹锻炼意志——培养顽强拼搏的意志品质⏹发展心智——以巧取胜的格斗技术⏹四、散打竞赛规则简介⏹(一)竞赛通则简介⏹1、竞赛性质与办法:团体比赛、个人比赛⏹2、竞赛办法:循环赛、淘汰赛⏹每场比赛采用三局两胜制,每局净打2分钟,局间休息1分钟。

⏹3、体重分级:(单位:公斤)⏹分≥48、48<~~≥52、52<~~ ≥ 56、56<~~ ≥60、⏹60<~~ ≥65、65<~~ ≥70、70<~~ ≥75、75<~~ ≥ 80、⏹80<~~ ≥85、85<~~ ≥90、90公斤以上级共11个级别。

4、服装护具:全护型和点护型比赛护具分红、黑两种颜色,运动员必须穿戴大会指定的拳套、护头、护胸,必须穿戴自备的护齿、护裆(护裆必须穿在短裤内);运动员必须穿指定的与比赛护具颜色相同的比赛服装;拳套的重量:65公斤级及以下级别的拳套重量为230克(女子和青少年运动员均使用该重量的拳套);70公斤级及以上级别的拳套重量为280克。

现代武术散打发展历程一、武术散打竞赛的形成与发展(1978年-1988年)武术散手俗称散打,古代称“相搏”“手搏”“白打”“手战”等。

由于这种对抗形式是在规定的高台上进行的,又称打擂台。

民国时期,曾试图将打擂台这种形式以体育比赛的形式展现出来,但由于旧中国的内忧外患,政治的腐败,散打项目的开展,未获得成功。

新中国成立以后,在相当长的一段时间内,无论在民间还是在武术运动队,都强调发展武术套路,在相当程度上偏废了散打项目,虽然在民间有些人练技击功夫,大多不张扬。

20世纪70年代末,“文革”结束后的思想解放运动风起云涌,武术界也不例外,发掘民族文化遗产,加以创新发展,已成为武术界共同考虑的问题,许多人来信来电和上访,都建议国家体委开展技击项目:“技击中有许多武术的精华,是中国武术的根本,有重要的实用价值,开展技击运动能强身健体,自卫御敌,振奋民族精神。

”根据大家的意见,1978年,原国家体委运动司武术处成立了武术散打调研组;同年在湖南湘潭举行的全国武术比赛期间,听取教练领队及武术工作者的意见;此后又在北京召开了武术界代表及知名武术老师、教授座谈会,听取他们对开展技击项目的意见。

在多方征求意见的基础上,起草了给国家体委的,《关于开展武术散手运动的报告》。

国家体委领导研究后提出:“可积极、稳妥搞试点。

”这一方针,为武术散打项目的开展奠定了基础。

有了领导的支持,开始筹划散打的试点工作。

1979年,元旦运动司武术处组织了调研组,赴广州观摩粤港搏击表演比赛,录制了现场比赛资料,中国香港教练员梁克明先生给我们调研组介绍比赛规则和裁判法及有关训练资料。

为1979年的制定散打比赛规则,积累了素材,提供了经验等。

本着逐步积累经验的原则,国家体委决定,浙江省体委、北京体育学院(现北京体育大学)、武汉体育学院作为首批试点单位,以取得经验后,逐步向全国推广。

同年5月,在南宁举行的首届全国武术观摩交流大会上,三个试点单位做了汇报表演;9月,又在第四届全运比赛期间(石家庄武术赛区)与河北省选拔的武术散打队进行了公开交流表演。

历史与发展散打是中华武术的精华,是具有独特民族风格的体育项目,多年来在民间流传发展,深受人民喜爱。

散打起源与发展,是和中华民族悠久历史同步。

它从先辈的生产劳动,生存斗争缘起,但又服务于此,演化至今成为华夏民族灿烂文化遗产中的瑰宝。

原始社会人类为了争取自下而上、猎取食物,长期与野兽搏斗,学会了与野兽搏斗所使用的不同方法。

如:拳打、脚踢、抱摔等简单的散打技术,并学会了一些野兽猎取食物的本领,如:猫扑、狗闪、虎跳、鹰翻等。

现在的散打是两人按照一定的规则,运用武术中的踢、打、摔和防守等方法,进行徒手对抗的现代体育竞技项目,它是中国武术的重要组成部分。

中国武术有两种表现形式,一种是套路演练形式,一种是格斗对抗形式。

散打就是格斗对抗形式的一种。

1979年散手在我国成为竞技的比赛项目。

在80厘米高,8米见方的擂台上进行比赛。

散手比赛允许使用踢、打、摔等各种武术流派中的技法,不允许使用擒拿,不许攻击喉、裆等要害部位;运动员分体重、穿护具在相同的条件下平等竞争。

在对敌斗争中这些界限就没有了,军警对敌斗争就专寻对手的要害部位击打。

使用的招法也比较凶狠,杀伤力较大,散打的出现让中国武林(格斗界)火红起搏击热。

2000年首届中国武术散打王争霸赛在湖南长沙市举行,湖南卫视对赛事作了全程报道,这是中国武术散打发展史上的里程碑,中国武术散打进入了专业赛制的时期。

众多散打高手登台竞技,当年的散打王是来自解放军体院的“劈腿王”柳海龙。

通过2000年一年来的比赛,散打王争霸赛已经在体育界、武术界尤其是散打专业队中得到了普遍认同,广大教练员、运动员参加散打王争霸赛的热情空前高涨。

通过学习和训练散,能够发展人的力量、耐力、柔韧、灵敏等素质;同时散手又是一项以抗性体育运动,可以发展人的心智,使人的身心得到全面的锻炼。

坚持散手训练,可强筋骨,壮体魄。

散手是以双方互相对抗为运动形式,这就要求练习者在实践中正确把握进攻的时机,防守要到位,反击要及时,从而建立正确的条件反射;同时还要针对不同的对手和双方临场的变化,提高应变能力,以及提高击打和抗击打的能力,这一切都完全起到了掌握防身自卫和克敌制胜的技能的作用。

中国散打发展史散打发展历经了多个阶段:1.古代起源与演变:远古时期:人类为了生存,在与野兽搏斗中逐渐掌握了徒手技能,这是散打运动的萌芽。

当时的格斗技术虽然原始,但为后来的发展奠定了基础。

春秋战国时期:“相搏”、“技击”、“拳勇”等徒手搏斗技术较为普遍,相搏攻防技术中,拳打、脚踢、摔法、拿法都有了一定发展,搏斗战术也有所进步。

秦汉时期:徒手格斗被称为“手搏”,比赛已经比较正规,有裁判人员主持,这使得搏斗技艺进一步发展,并且还有理论专著《手搏六篇》问世。

隋唐五代时期:手搏、角抵倍受重视,发展较快,比赛几乎形成制度,在正月十五及七月十五中元节多有相关比赛。

不过这一时期的比赛没有护具及体重分级,除击打外主要靠摔倒对手取胜。

两宋时期:手搏与角抵在民间更为流行,民间每年都举行“露台争交”的比赛,并且有了相应的比赛“规则”。

元明时期:元代统治者禁止民间习武,但民间起义推动了民间武术搏击的发展。

明代,民间“打擂台”比武之风盛行,手搏多称为“白打”或“搏击”,被列为“十八般武艺”之中。

比赛由“布署”主持裁判,并规定“不许暗算”,先败下台的为输。

清朝时期:统治者严禁民间练武,但武术在民间仍有一定的传承和发展。

2.近代雏形确立:民国初期:习武开禁,拳技之风蓬勃一时。

技击大师霍元甲在上海创立了“精武体育会”;中央国术馆也相继成立,并于1928年10月28日在南京举行了“第一届国术国考”。

国考设有散打比赛,不分级别,不带护具,打法不限流派,比赛中凡用手、肘、脚、膝击中对方有效部位得一点,凡击中对方眼部、喉部、裆部为犯规,三局两胜。

1933年,中央国术馆在南京举行了“第二届国术国考”,设有男、女散打比赛,以“点到为止”决胜负,标志着散打运动的雏形基本确立。

3.新中国成立后的初步发展:试点阶段(1979——1989年):1979年3月,随着全国“武术热”的兴起,原国家体委决定进行武术对抗项目试点训练。

同年10月的第4届全国运动会上和1980年5月在太原市举行的全国武术观摩交流大会上,都进行了散打表演,此时的散手试验比赛不设擂台,只在地上画一直径为六米的圆圈,出圆即为出界。

竞赛规则的变迁对散打技术发展的影响作者:田林来源:《体育时空》2014年第01期中图分类号:G852.4 文献标识:A 文章编号:1009-9328(2014)01-000-01摘要散打竞赛是两人按照竞赛的规则,运用自身手、脚击打对方身体部位,利用踢、摔、打等攻防技巧,达到得分的目的。

竞赛规则是规范选手在比赛中攻击方式、攻击部位、比赛态度等的主要工具,也担负着评定比赛胜负的重要职能。

近年来,竞赛规则的不断变化对散打技术的发展起到了重要影响,尤其是2004年与2013年两次竞赛规则的改变,明确了散打技术未来的发展方向。

关键词竞赛规则变迁散打技术发展竞赛规则不仅是竞赛公平、公正的主要标尺,也是散打技术发展的指南,引领散打技术朝着正确的方向发展。

同时,散打技术的发展又一定程度上促进了竞赛规则的改变,使竞赛规则朝着更为完善、更为全面的方向发展。

竞赛规则与散打技术二者相辅相成,缺一不可,只有认真理清二者之间的关系,才能够了解竞赛规则变迁对散打技术的影响,让散打技术朝着正确的方向发展。

一、散打技术与竞赛规则的变迁进程(一)散打的变迁过程散打是我国传统武术的主要表现形式之一,通常也被称作散手。

在七十年代末期,散打处以刚刚起步阶段,民间俗称“拳击加腿”,经过近10年的推广,逐步形成散打的规模。

在1989年,散打正式成为竞技比赛项目之一,在近几年我国散打项目与美国职业拳击的碰撞不断激烈,对我国散打的发展起到了积极的促进作用。

(二)散打竞赛规则的变迁过程1978年,散打项目在湖南湘潭作为竞技项目试点,随后1982年出版了第一套《武术散手竞赛规则(试用规则)》,奠定了我国散打竞赛规则的基础。

随后,在1985年、1989年、1990年、1996年、1998年经过多次修订,不断完善,使《武术散手竞赛规则》带动了散打技术的发展。

2004年,在《武术散手竞赛规则》的基础上,做出了较大的修订,出版了《散打竞赛规则》,《散打竞赛规则》是我国散打竞技规则修订里程碑式的一步。

对武术散打竞赛规则演变过程的思考散打1 前言散打,又称散手,古称相搏、白打、手战、相散手等。

在漫长的冷兵器时代,由于徒手搏斗技术有其特殊的功能,因而受到各个时期统治者的重视,在民间也被广为传播。

散打运动就是在我国古代徒手搏斗技术的基础上发展形成的。

竞赛规则是一面镜子,其变化既反映了某项运动技术体系的发展变化,又指引着教练员和运动员的实践活动。

因此,了解散打运动竞赛规则的发展变化,不仅能使我们把握散打运动的发展规律,还能指导训练实践,做到有的放矢。

2 散打运动竞赛规则的发展变化1928年,中央国术馆在南京举办的“第一届国术国考”,散打比赛采用双败淘汰制,三局两胜。

比赛在长方形的场地上进行,对抗不限流派,不以体重分级,临时抽签分组比赛。

规则要求不带任何护具,凡用手、肘、脚、膝击中对手任何部位得一点,击中对方眼、喉、裆者为犯规;犯规三次取消比赛资格,严重者一次即取消比赛资格。

1933年的“第二届国术国考”,散打规则以点到为止,没有时间限制,凡用手脚击中对方任何部位都得一点。

1929年在浙江省举办的“国术游艺大会”,参加比试者穿着大会统一的短装,扎腰带,分红、白两色。

擂台高1.30米、长20米、宽18.60米。

比试双方在擂台中央画定的粉圈上相对而立,待裁判长鸣第一声笛后,各上前互行一鞠躬礼,再鸣笛开始比赛。

另有两名监察委员会成员各执红、白旗,在台上管理引导比赛,必要时制止犯规动作的使用。

由于规则漏洞百出,边打边改规则,最后决赛时,评、监两委员会共议:“拳脚一律解放,踢击各部位均可。

”1933年,在南京举办“全国运动大会”,散打项目比赛按体重分级,并用打棒球的护胸和踢足球的护腿为护具,头和裆部是禁区,击中禁区者判犯规。

将对方击倒胜一局,采用三局两胜制,比赛没有时间限制。

1976年以来,祖国各行各业经过调整、整顿,呈现出欣欣向荣,蓬勃发展的态势,文体界更是“百花齐放,百家争鸣”。

作为民族传统体育项目的武术走上了正规,同时出现了全国的“武术热”。

武术散打规则纵横“谈”武术散打是一个新兴的现代竞技项目,也是一种实用搏击术。

武术散打竞赛规则对散打技术起着制约和促进作用。

下面是店铺为专门您整理好的:武术散打规则纵横“谈”。

武术散打规则纵横“谈”1、中国武术有五千多年的历史,在原始社会就有了它的雏形。

当时的人类为了生存,与野兽搏斗,与人类搏斗,当时是弱肉强食的社会。

到了奴隶社会,奴隶主统治阶级为了维护自己的政权,用战争来保护自己,去消灭敌人。

在争斗中总结经验,便产生了动武的技巧和方法。

从开始的五禽戏逐渐演变成现今的武林各门派,产生了各个拳种。

它经过相当长的一段历史时期,发展成具有中国独特韵味的武文化。

它包涵道德观念,武功的修炼,技击原理及实际应用,强身健体等多种内容。

技击在奴隶社会时代就已经有了,那时不叫散打,叫自由搏斗,在一个特定的围栏里,两个奴隶每人只围了一块遮羞布,没有什么规则,没有时间限制,不许出围栏,随便打,什么时候一方被打得爬不起来,甚至致死才算罢休,非常野蛮,人身安全没有保障,更谈不上观赏。

到宋朝时,技击比赛已初具规模,技击不只是欣赏娱乐,强身健体,更主要的是要发展技击,保家卫国。

朝廷专门设有考取武状元的制度,对技击制定了相应的规则,即不伤及到对方又能充分反映出每个人武功的高低,又具有观赏性。

例如:在兵器对打时,两个人各手持一根木杆,木杆的前端用柔软的布包起来,里面包有白粉,两人都穿黑色服装,在规定的时间内对击,谁的身上白粉多谁就判负,即能比出高低,又没有危险性。

到清朝至中华民国时期,是武术的鼎盛时期,武术的很多拳种都是在这个时期产生的,在武林界形成了各大门派,在技法上达到了更高的水平。

所以对技击比赛有了更高的要求和详细的规则。

比赛没有门户之分,没有体重级别之分,运动员按年龄段来分组,每一组的队员抓阄来决定比赛对手,穿上统一服装,采取了一些防护措施,制定了相应的规章制度来进行比赛。

当然在当时的社会环境下所采取的规则还不够完善,还具有一定的危险性,还有很多不足之处。