临床血液学检验-1-2-各系血细胞及检验

- 格式:ppt

- 大小:9.43 MB

- 文档页数:1

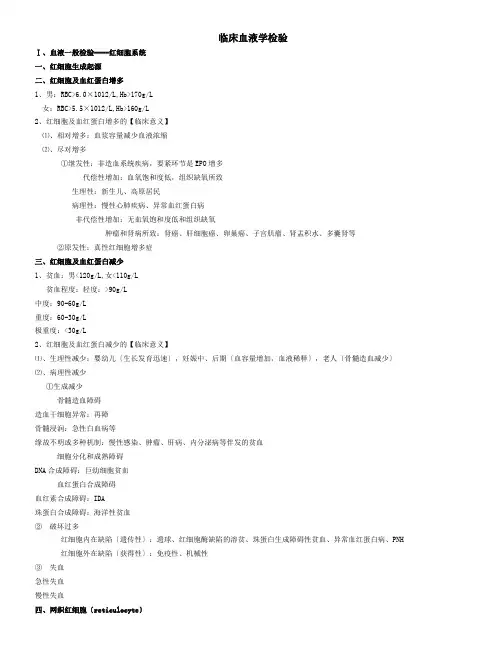

临床血液学检验Ⅰ、血液一般检验----红细胞系统一、红细胞生成起源二、红细胞及血红蛋白增多1、男:RBC>6.0×1012/L,Hb>170g/L女:RBC>5.5×1012/L,Hb>160g/L2、红细胞及血红蛋白增多的【临床意义】⑴、相对增多:血浆容量减少血液浓缩⑵、尽对增多①继发性:非造血系统疾病,要紧环节是EPO增多代偿性增加:血氧饱和度低,组织缺氧所致生理性:新生儿、高原居民病理性:慢性心肺疾病、异常血红蛋白病非代偿性增加:无血氧饱和度低和组织缺氧肿瘤和肾病所致:肾癌、肝细胞癌、卵巢癌、子宫肌瘤、肾盂积水、多囊肾等②原发性:真性红细胞增多症三、红细胞及血红蛋白减少1、贫血:男<120g/L,女<110g/L贫血程度:轻度:>90g/L中度:90-60g/L重度:60-30g/L极重度:<30g/L2、红细胞及血红蛋白减少的【临床意义】⑴、生理性减少:婴幼儿〔生长发育迅速〕,妊娠中、后期〔血容量增加,血液稀释〕,老人〔骨髓造血减少〕⑵、病理性减少①生成减少骨髓造血障碍造血干细胞异常:再障骨髓浸润:急性白血病等缘故不明或多种机制:慢性感染、肿瘤、肝病、内分泌病等伴发的贫血细胞分化和成熟障碍DNA合成障碍:巨幼细胞贫血血红蛋白合成障碍血红素合成障碍:IDA珠蛋白合成障碍:海洋性贫血②破坏过多红细胞内在缺陷〔遗传性〕:遗球、红细胞酶缺陷的溶贫、珠蛋白生成障碍性贫血、异常血红蛋白病、PNH 红细胞外在缺陷〔获得性〕:免疫性、机械性③失血急性失血慢性失血四、网织红细胞〔reticulocyte〕【定义】网织红细胞是晚幼红细胞到成熟红细胞之间尚未完全成熟的红细胞,胞质中尚残存多少不等的核糖核酸等嗜碱性物质。

用煌焦油蓝或新亚甲蓝进行活体染色,这些嗜碱性物质被凝聚沉淀并着色,在胞浆中呈现蓝色细颗粒状,颗粒间又有细丝状联缀而构成网状结构,故称网织红细胞。

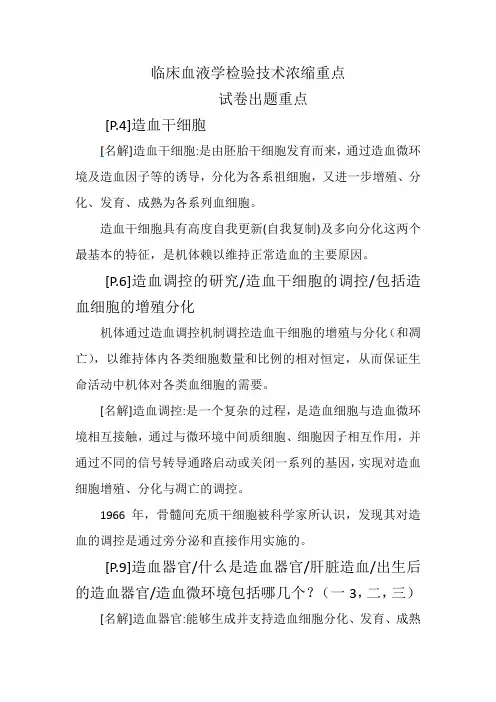

临床血液学检验技术浓缩重点试卷出题重点[P.4]造血干细胞[名解]造血干细胞:是由胚胎干细胞发育而来,通过造血微环境及造血因子等的诱导,分化为各系祖细胞,又进一步增殖、分化、发育、成熟为各系列血细胞。

造血干细胞具有高度自我更新(自我复制)及多向分化这两个最基本的特征,是机体赖以维持正常造血的主要原因。

[P.6]造血调控的研究/造血干细胞的调控/包括造血细胞的增殖分化机体通过造血调控机制调控造血干细胞的增殖与分化(和凋亡),以维持体内各类细胞数量和比例的相对恒定,从而保证生命活动中机体对各类血细胞的需要。

[名解]造血调控:是一个复杂的过程,是造血细胞与造血微环境相互接触,通过与微环境中间质细胞、细胞因子相互作用,并通过不同的信号转导通路启动或关闭一系列的基因,实现对造血细胞增殖、分化与凋亡的调控。

1966 年,骨髓间充质干细胞被科学家所认识,发现其对造血的调控是通过旁分泌和直接作用实施的。

[P.9]造血器官/什么是造血器官/肝脏造血/出生后的造血器官/造血微环境包括哪几个?(一3,二,三)[名解]造血器官:能够生成并支持造血细胞分化、发育、成熟的组织器官称为造血器官。

1.肝脏造血:「造血时间」人胚6周至第7个月。

「造血特点」产生第二代幼红细胞,4个月时可形成粒细胞。

此期造血大约在人胚发育的第6周开始,至第7个月结束。

肝脏造血的发生是由卵黄囊血岛产生的造血干细胞(HSC)随血流迁移到肝脏后而引发的。

在胚胎第6周,造血干细胞随血流迁入肝脏,在肝内增殖形成造血组织灶。

胚胎3~6个月,肝脏是主要的造血场所。

此期造血特点主要是以生成红细胞为主,约90%的血细胞为有核红细胞,仍然为巨幼型红细胞,但形态很快趋于正常。

不再合成Hb-Gower1和Hb-Gower 2.主要合成胎儿血红蛋白F(HbF),此为第二代幼红细胞。

胚胎4个月以后的脸肝才有粒细胞生成。

在肝胜造血的同时,造血干细胞也经血流进入胸腺、脾和淋巴结,在这些器官相继发生造血。

临床血液学和血液学检验教学大纲临床血液学和血液学检验是采用各种实验方法和技术分析研究血液和造血器官的病理变化,以阐明血液系统疾病的发生机制,用于造血系统疾病的诊断、鉴别诊断、疗效观察和预后监测的一门科学。

血液学检验既属于血液学范畴,又是医学检验的一个分支,是医学检验的主干课程之一。

近十年来,血液学基础理论研究随着实验手段的不断更新而迅速发展,而实验性很强的血液学,也越来越多的引进各种新的检验项目或赋予基础检验以新的评价。

作为一门理论与实践相结合的课程,临床血液学和血液学检验设置在医学检验专业必修课程中,其目的是使该专业的学生掌握血液学检验的基本理论、基本知识和基本技能,为今后临床工作打下坚实的基础。

通过本课程的学习,要求学生能够掌握本门课程的基本理论知识,熟悉临床血液学相关基础知识;同时掌握血细胞的正常形态和常见血液病的检验方法及血液学特点,能对常见血液病作出初步诊断结论。

临床血液学和血液学检验的任务是利用血细胞的检验技术、超微结构技术、病理学技术、生物化学技术、免疫学技术、分子遗传学技术、生物遗传工程、细胞生物学及分子生物学技术以及其他多种技术,对血液系统疾病和非血液系统疾病所致的血液学异常进行基础理论的研究和临床诊治的观察,从而促进血液学和临床血液学的发展和提高,推动了血液病学研究向更高层次迈进。

学生需要经过基础医学、临床医学和实验医学的专门学习和培养,不仅要有熟练的实验医学技能,正确掌握各项有关血液病诊断和反映病情的实验;适应血液学的发展,建立有关新实验,还要有一定程度的基础医学和临床医学知识,为血液病做出诊断。

该课程共分四篇:造血细胞及其检验、红细胞疾病及其检验、白细胞疾病及其检验和血栓与止血及其检验。

它是以血液学的理论为基础,以检验的实验方法为手段,以临床常见的血液病为主线,创建了一个理论-检验-疾病相结合、紧密联系的新体系,且在实践过程中不断发展、完善和提高。

本课程主要由医学检验系临床血液学教研室安排,课程设置建立在医学院医学检验系学生完成公共基础课后。

初级师专业知识临床血液学检验-1(总分:100.00,做题时间:90分钟)一、{{B}}{{/B}}(总题数:50,分数:100.00)1.临床血液学的研究对象来源于∙ A.血液和造血组织的原发性血液病和非血液病所致的继发性血液病∙ B.多器官衰竭∙ C.呼吸系统疾病∙ D.神经系统疾病∙ E.消化系统疾病(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:2.以下疾病属于临床血液学的研究内容的是∙ A.原发性脑出血∙ B.脊髓血管病∙ C.脉管炎∙ D.原发性脑栓塞∙ E.组织细胞病(分数:2.00)A.B.C.D.E. √解析:3.血液系统疾病合并非血液病的是∙ A.感染合并类白血病∙ B.伤寒合并白细胞减少∙ C.巨幼细胞贫血合并周围神经炎∙ D.肾功能衰竭合并出血∙ E.严重感染合并弥散性血管内凝血(分数:2.00)A.C. √D.E.解析:4.可以不进行骨髓检查的疾病是∙ A.血清病∙ B.不明原因的发热、肝脾肿大∙ C.白血病∙ D.溶血性贫血∙ E.败血症(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:5.通过骨髓检查可以提高诊断阳性率的寄生虫病是∙ A.黑热病∙ B.血吸虫病∙ C.绦虫病∙ D.丝虫病∙ E.旋毛虫病(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:6.在骨髓增生程度分级标准中,有核细胞与成熟红细胞的比值为1:20时,属于∙ A.增生极度活跃∙ B.增生明显活跃∙ C.增生活跃∙ D.增生减低∙ E.增生极度减低(分数:2.00)A.C. √D.E.解析:7.对增生极度减低的骨髓片,可计数∙ A.50个有核细胞∙ B.100个有核细胞∙ C.200个有核细胞∙ D.300个有核细胞∙ E.400个有核细胞(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:8.粒红比值是指∙ A.成熟粒细胞与成熟红细胞数量之比∙ B.各阶段粒细胞百分率总和与各阶段有核红细胞百分率总和之比∙ C.各阶段粒细胞百分率总和与各阶段红细胞百分率总和之比∙ D.幼稚阶段粒细胞百分率总和与有核红细胞百分率总和之比∙ E.原始粒细胞与原始红细胞之比(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:9.正常骨髓象的粒红比值应为∙ A.1:1∙ B.(1~2):1∙ C.(2~3):1∙ D.(2~4):1∙ E.5:1(分数:2.00)A.C.D. √E.解析:10.正常骨髓象应具备以下条件,但除外∙ A.有核细胞增生活跃∙ B.各系、各阶段有核细胞所占百分比基本在正常参考范围内∙ C.核被膜、染色质、核仁和核骨架结构完整∙ D.各种血细胞形态无明显异常∙ E.无寄生虫和明显异常细胞(分数:2.00)A.B.C. √D.E.解析:11.骨髓象显示有核细胞增生极度活跃的疾病是∙ A.慢性粒细胞白血病∙ B.慢性淋巴细胞白血病∙ C.骨髓增生异常综合征∙ D.巨幼细胞贫血∙ E.阵发性睡眠性血红蛋白尿症(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:12.传染性单核细胞增多症患者骨髓象有核细胞增生程度属于∙ A.增生极度活跃∙ B.增生明显活跃∙ C.增生活跃∙ D.增生减低∙ E.增生极度减低(分数:2.00)A.C. √D.E.解析:13.骨髓象分析显示粒红比值增加的疾病是∙ A.真性红细胞增多症∙ B.原发性血小板减少性紫癜∙ C.传染性单核细胞增多症∙ D.多发性骨髓瘤∙ E.粒细胞白血病(分数:2.00)A.B.C.D.E. √解析:14.骨髓象分析显示粒红比值正常的贫血是∙ A.缺铁性贫血∙ B.巨幼细胞贫血∙ C.铁粒幼细胞性贫血∙ D.溶血性贫血∙ E.再生障碍性贫血(分数:2.00)A.B.C.D.E. √解析:15.骨髓象分析显示粒红比值降低的疾病是∙ A.纯红细胞再生障碍性贫血∙ B.红白血病∙ C.类白血病反应∙ D.骨髓纤维化∙ E.原发性血小板增多症(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:16.骨髓象以中性中幼粒细胞增多为主的疾病是∙ A.急性粒细胞白血病∙ B.急性粒-单细胞白血病∙ C.慢性粒细胞白血病∙ D.汞中毒∙ E.粒细胞缺乏症恢复期(分数:2.00)A.B.C. √D.E.解析:17.骨髓象以原始红细胞和早幼红细胞增多为主的疾病是∙ A.真性红细胞增多症∙ B.急性失血性贫血∙ C.溶血性贫血∙ D.骨髓增生异常综合征∙ E.急性红血病(分数:2.00)A.B.C.D.E. √解析:18.骨髓象中铁粒幼红细胞增多的疾病是∙ A.骨髓增生异常综合征∙ B.急性红白血病∙ C.急性红血病∙ D.缺铁性贫血∙ E.急性失血性贫血(分数:2.00)A. √C.D.E.解析:19.铅中毒时骨髓象中红系细胞变化可见∙ A.以原始红细胞和早幼红细胞增多为主∙ B.以中幼红细胞和晚幼红细胞增多为主∙ C.巨幼红细胞或巨幼样变增多∙ D.铁粒幼红细胞增多∙ E.破碎红细胞增多(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:20.巨核细胞减少见于∙ A.Evans综合征∙ B.脾功能亢进∙ C.原发性血小板减少性紫癜∙ D.急性白血病∙ E.急性血管内溶血(分数:2.00)A.B.C.D. √E.解析:21.骨髓象以原始及幼稚单核细胞增多为主的疾病是∙ A.单核细胞型类白血病∙ B.慢性单核细胞白血病∙ C.急性单核细胞白血病∙ D.慢性粒细胞白血病∙ E.慢性粒-单细胞白血病(分数:2.00)A.C. √D.E.解析:22.慢性淋巴细胞白血病的骨髓象特点是∙ A.以原始淋巴细胞增多为主∙ B.以幼稚淋巴细胞增多为主∙ C.以成熟淋巴细胞增多为主∙ D.以成熟浆细胞增多为主∙ E.以幼稚淋巴细胞减少为主(分数:2.00)A.B.C. √D.E.解析:23.属于细胞核形态异常改变的是 A. B.Chediak-Higashi畸形 C.Alder-ReilIy畸形 D.May-Hegglin畸形 E.Howell-Jolly小体(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:24.在细胞质中出现紫红色非特异性的嗜天青颗粒的粒细胞是∙ A.原始粒细胞∙ B.早幼粒细胞∙ C.中幼粒细胞∙ D.晚幼粒细胞∙ E.杆状核粒细胞(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:25.下列疾病中存在骨髓细胞核质发育不平衡的是∙ A.缺铁性贫血∙ B.免疫性溶血性贫血∙ C.失血性贫血∙ D.再生障碍性贫血∙ E.阵发性睡眠性血红蛋白尿症(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:26.异常骨髓细胞形态变化中,属于红细胞形态异常的是A.Auer小体B.Cabot环C.Russell小体D 小体 E.May-Hegglin畸形(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:27.在正常骨髓象中,在1.5cm×3cm的片膜上,数量最少的巨核细胞是∙ A.原始巨核细胞∙ B.幼稚巨核细胞∙ C.颗粒巨核细胞∙ D.产血小板巨核细胞∙ E.裸核(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:28.中性杆状核粒细胞,胞核凹陷程度超过核假设直径的∙ A.1/2∙ B.1/3∙ C.1/4∙ D.1/5∙ E.1/6(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:29.成熟中性粒细胞过氧化物酶活性增高见于∙ A.急性粒细胞白血病∙ B.慢性粒细胞白血病∙ C.急性单核细胞白血病∙ D.急性淋巴细胞白血病∙ E.骨髓增生异常综合征(分数:2.00)A.B.C.D. √E.解析:30.成熟中性粒细胞过氧化物酶活性减低见于∙ A.放射病∙ B.化脓性感染∙ C.再生障碍性贫血∙ D.急性淋巴细胞白血病∙ E.慢性淋巴细胞白血病(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:31.正常血细胞的染色反应中,碱性磷酸酶染色阳性见于∙ A.成熟中性粒细胞∙ B.成熟淋巴细胞∙ C.成熟嗜酸性粒细胞∙ D.成熟嗜碱性粒细胞∙ E.成熟单核细胞(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:32.成熟中性粒细胞碱性磷酸酶积分值计算应在油镜下计数成熟中性粒细胞∙ A.10个∙ B.20个∙ C.50个∙ D.100个∙ E.1000个(分数:2.00)A.B.C.D. √E.解析:33.中性晚幼粒细胞碱性磷酸酶染色呈阳性反应的疾病是∙ A.慢性粒细胞白血病∙ B.类白血病反应∙ C.急性粒细胞白血病∙ D.急性单核细胞白血病∙ E.阵发性睡眠性血红蛋白尿症(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:34.碱性磷酸酶染色积分值增高见于∙ A.真性红细胞增多症∙ B.继发性红细胞增多症∙ C.骨髓增生异常综合征∙ D.红白血病∙ E.镰状细胞贫血(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:35.碱性磷酸酶染色积分值减低见于∙ A.感染∙ B.再生障碍性贫血∙ C.严重型嗜酸性粒细胞增多症∙ D.骨髓纤维化∙ E.原发性血小板增多症(分数:2.00)A.B.C. √D.E.解析:36.感染时碱性磷酸酶染色结果的特点是∙ A.积分值无明显变化∙ B.细菌性感染时积分值减低∙ C.病毒性感染时积分值增高∙ D.慢性感染时积分值高于急性感染∙ E.球菌性感染积分值高于杆菌性感染(分数:2.00)A.B.C.D.E. √解析:37.可以用来鉴别阵发性睡眠性血红蛋白尿症与再生障碍性贫血的化学染色是∙ A.过氧化物酶染色∙ B.过碘酸-雪夫反应∙ C.碱性磷酸酶染色∙ D.碱性α-丁酸萘酚酯酶染色∙ E.酸性磷酸酶染色(分数:2.00)A.B.C. √D.E.解析:38.可以用来鉴别真性红细胞增多症与继发性红细胞增多症的化学染色是∙ A.碱性α-丁酸萘酚酯酶染色∙ B.氯乙酸AS-D萘酚酯酶染色∙ C.α-乙酸萘酚酯酶染色∙ D.酸性磷酸酶染色∙ E.碱性磷酸酶染色(分数:2.00)A.B.C.D.E. √解析:39.再生障碍性贫血时碱性磷酸酶染色积分值变化特点是∙ A.病情严重时积分值增高,病情好转时积分值可下降,完全缓解时积分值可恢复到正常∙ B.病情严重时积分值减低,病情好转时积分值可增高,完全缓解时积分值可恢复到正常∙ C.病程各阶段积分值均正常∙ D.病程各阶段积分值均增高∙ E.病程各阶段积分值均减低(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:40.氯乙酸AS-D萘酚酯酶染色鉴别急性白血病类型的原理是∙ A.粒细胞系统各阶段细胞多呈阳性反应,此反应不被氟化钠抑制∙ B.粒细胞系统各阶段细胞多呈阳性反应,单核细胞为阴性反应∙ C.单核细胞系统各阶段细胞多呈阳性反应,此反应不被氟化钠抑制∙ D.淋巴细胞呈弱阳性反应,此反应不被氟化钠抑制∙ E.淋巴细胞呈阳性反应,此反应不被氟化钠抑制(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:41.α-乙酸萘酚酯酶染色中阳性反应可以被氟化钠抑制的细胞是∙ A.早幼粒细胞∙ B.中幼粒细胞∙ C.幼稚红细胞∙ D.幼稚单核细胞∙ E.淋巴细胞(分数:2.00)A.B.C.D. √E.解析:42.急性粒-单核细胞白血病时,α-乙酸萘酚酯酶染色阳性反应特点是∙ A.全部原始白血病细胞均呈阴性反应∙ B.全部原始白血病细胞均呈阳性反应,并能被氟化钠抑制∙ C.全部原始白血病细胞均呈阳性反应,且不被氟化钠抑制∙ D.部分原始白血病细胞呈阳性反应,并能被氟化钠抑制,部分白血病细胞呈阴性反应∙ E.全部原始白血病细胞均呈阳性反应,部分能被氟化钠抑制,部分不能被氟化钠抑制(分数:2.00)A.B.C.D. √E.解析:43.乙酸AS-D萘酚酯酶染色和氟化钠抑制试验中可以呈阳性反应,被氟化钠抑制的系统是∙ A.粒细胞系统∙ B.淋巴细胞系统∙ C.单核细胞系统∙ D.红细胞系统∙ E.单核细胞系统和淋巴细胞系统(分数:2.00)A.B.C. √D.E.解析:44.分化差的原始单核细胞呈阴性,分化好的原始单核细胞呈阳性,阳性反应能被氟化钠抑制,具备上述特点的化学染色是∙ A.氟化钠抑制试验∙ B.乙酸AS-D萘酚酯酶染色∙ C.α-乙酸萘酚酯酶染色∙ D.氯乙酸AS-D萘酚酯酶染色∙ E.碱性α-丁酸萘酚酯酶染色(分数:2.00)A.B.C.D.E. √解析:45.急性单核细胞白血病与恶性组织细胞病鉴别时,碱性α-丁酸萘酚酯酶染色结果特点是∙ A.异常组织细胞可呈阳性,阳性反应被氟化钠抑制∙ B.异常组织细胞可呈阳性,阳性反应不被氟化钠抑制∙ C.异常组织细胞可呈阳性,部分细胞被氟化钠抑制,部分细胞不被氟化钠抑制∙ D.单核系细胞均呈阳性,阳性反应被氟化钠抑制,异常组织细胞呈阴性∙ E.单核系细胞大多数呈阳性,阳性反应被氟化钠抑制,异常组织细胞呈阴性(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:46.多毛细胞白血病酸性磷酸酶染色为阳性反应,且∙ A.可被L-酒石酸抑制∙ B.耐L-酒石酸的抑制∙ C.可被氟化钠抑制∙ D.不被氟化钠抑制∙ E.可被L-酒石酸和氟化钠同时抑制(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:47.中度贫血时,血红蛋白浓度为∙ A.110~91g/L∙ B.90~60g/L∙ C.60~50g/L∙ D.50~40g/L∙ E.40~31g/L(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:48.贫血患者合并贫血性心脏病时,血红蛋白浓度应∙ A.≤30g/L∙ B.≤40g/L∙ C.≤50g/L∙ D.≤60g/L∙ E.≤70g/L(分数:2.00)A. √B.C.D.E.解析:49.血清铁降低见于∙ A.肝脏疾病∙ B.感染∙ C.巨幼细胞性贫血∙ D.慢性溶血∙ E.铁负荷过重(分数:2.00)A.B. √C.D.E.解析:50.血清铁增高见于∙ A.失血∙ B.营养缺乏∙ C.慢性病∙ D.缺铁性贫血∙ E.反复输血(分数:2.00)A.B.C.D.E. √解析:。

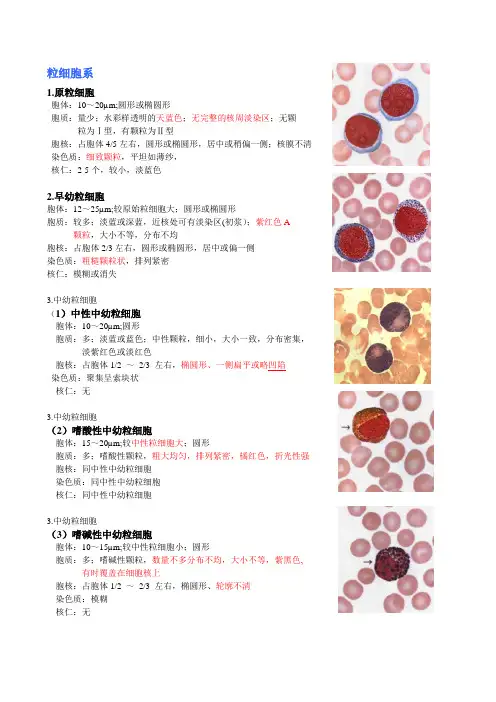

粒细胞系1.原粒细胞胞体:10~20µm;圆形或椭圆形胞质:量少;水彩样透明的天蓝色;无完整的核周淡染区;无颗粒为Ⅰ型,有颗粒为Ⅱ型胞核:占胞体4/5左右,圆形或椭圆形,居中或稍偏一侧;核膜不清染色质:细致颗粒,平坦如薄纱,核仁:2-5个,较小,淡蓝色2.早幼粒细胞胞体:12~25µm;较原始粒细胞大;圆形或椭圆形胞质:较多;淡蓝或深蓝,近核处可有淡染区(初浆);紫红色A 颗粒,大小不等,分布不均胞核:占胞体2/3左右,圆形或椭圆形,居中或偏一侧染色质:粗糙颗粒状,排列紧密核仁:模糊或消失3.中幼粒细胞(1)中性中幼粒细胞胞体:10~20µm;圆形胞质:多;淡蓝或蓝色;中性颗粒,细小,大小一致,分布密集,淡紫红色或淡红色胞核:占胞体1/2 ~2/3 左右,椭圆形、一侧扁平或略凹陷染色质:聚集呈索块状核仁:无3.中幼粒细胞(2)嗜酸性中幼粒细胞胞体:15~20µm;较中性粒细胞大;圆形胞质:多;嗜酸性颗粒,粗大均匀,排列紧密,橘红色,折光性强胞核:同中性中幼粒细胞染色质:同中性中幼粒细胞核仁:同中性中幼粒细胞3.中幼粒细胞(3)嗜碱性中幼粒细胞胞体:10~15µm;较中性粒细胞小;圆形胞质:多;嗜碱性颗粒,数量不多分布不均,大小不等,紫黑色, 有时覆盖在细胞核上胞核:占胞体1/2 ~2/3 左右,椭圆形、轮廓不清染色质:模糊核仁:无3.晚幼粒细胞(1)中性晚幼粒细胞胞体:10~16µm;圆形胞质:多;浅红色;充满大量中性颗粒,细小均匀胞核:占胞体1/2 以下,常偏一侧;肾形、马蹄形、半月形染色质:粗糙,粗条块状核仁:无3.晚幼粒细胞(2)嗜酸性晚幼粒细胞胞体:10~16µm;圆形胞质:多;充满橘红色嗜酸性颗粒胞核:占胞体1/2 以下,居中或偏一侧;肾形、马蹄形、半月形染色质:粗糙,粗条块状核仁:无3.晚幼粒细胞(3)嗜碱性晚幼粒细胞胞体:10~14µm;圆形胞质:多;嗜碱性颗粒分布于胞质及核上胞核:占胞体1/2 以下,居中或偏一侧;肾形、马蹄形、半月形,轮廓不清染色质:粗糙,粗条块状核仁:无3.杆状核粒细胞(1)中性杆状核粒细胞胞体:10~15µm;圆形胞质:多;充满中性颗粒胞核:凹陷程度大于假设核直径的一半,最窄处大于最宽处1/3以上;C、S、W形或不规则形染色质:粗糙呈块,深紫红色,染色不均,可见空隙核仁:无3.杆状核粒细胞(2)嗜酸性杆状核粒细胞胞体:11~16µm;圆形胞质:多;充满粗大嗜酸性颗粒胞核:凹陷程度大于假设圆形直径的一半,最窄处大于最宽处1/3以上;多呈杆状染色质:同中性杆状核粒细胞核仁:同中性杆状核粒细胞3.杆状核粒细胞(3)嗜碱性杆状核粒细胞胞体:10~12µm;圆形胞质:多;核上及胞质有嗜碱性粒,大小不一,分布不均,胞核:凹陷程度大于假设圆形核直径的一半,最窄处大于最宽处1/3以上;多呈模糊,杆状染色质:同中性杆状核粒细胞核仁:同中性杆状核粒细胞3.分叶核粒细胞(1)中性分叶核粒细胞胞体:10~14µm;圆形胞质:多;淡红色;充满中性颗粒胞核:分2~5叶,有叶间丝相连染色质:深紫红色,小块状核仁:无3.分叶核粒细胞(2)嗜酸性分叶核粒细胞胞体:11~16µm;圆形胞质:多;充满嗜酸性颗粒胞核:多分为2叶,有叶间丝相连染色质:深紫红色,小块状核仁:无3.分叶核粒细胞(3)嗜碱性分叶核粒细胞胞体:10~12µm;圆形胞质:多;胞质及核上有大小不一,分布不均的嗜碱性颗粒胞核:不规则,边缘模糊不清染色质:深紫红色,小块状核仁:无粒细胞胞核凹陷程度划分标准红细胞系1.原红细胞胞体:15~25µm;圆形或椭圆形胞质:量少;油墨画蓝色,不透明;有核周淡染区;无颗粒;边缘瘤状或伪足状突起胞核:占胞体4/5左右;圆形;居中或稍偏一侧;核膜清楚染色质:紫红色,粗颗粒,染色深核仁:1-3个,大小不一,边界不清,浅蓝或暗蓝色2.早幼红细胞胞体:10~18µm;圆形或椭圆形胞质:增多;不透明蓝或深蓝;可见核周淡染区;无颗粒;边缘可见瘤状或伪足状突起胞核:占胞体2/3左右;圆形或椭圆形,居中或稍偏一侧染色质:粗颗粒状核仁:模糊或消失3.中幼红细胞胞体:8~15µm;圆形胞质:多;嗜多色性;无颗粒胞核:占胞体1/2左右;圆形或椭圆形,居中或稍偏一侧染色质:粗糙呈块状,有打碎墨砚感核仁:完全消失4.晚幼红细胞胞体:7~10µm;圆形胞质:多;浅灰或浅红色;无颗粒胞核:占胞体1/2以下;圆形,居中染色质:致密坚实,又称“炭核”核仁:完全消失5.网织红细胞胞体:8~9µm;圆形胞质:瑞士染色呈现嗜多色性皇焦油蓝染色可见颗粒、线状或网状结构胞核:无6. 红细胞7~8 ;厚约2µm;双凹圆盘;巨核细胞系1.原巨核细胞胞体:15~30µm;圆形或不规则形胞质:量少;深蓝色,不透明;近核凹陷处有淡染区;无颗粒;边不规则有伪足状突起胞核:占胞体3/4左右;圆形、卵圆形、肾形或不规则形染色质:深紫红色,浓密网状,较其他原始细胞粗核仁:2-3个,淡蓝色,不清晰2.幼巨核细胞胞体:30~50µm;圆形或不规则形胞质:增多;蓝色或粉蓝色;近核处有明显的淡染区;可有嗜天青颗粒;可有伪足状突起胞核:占胞体1/2 ~3/4左右;形状不规则,重叠、扭曲或分叶染色质:粗颗粒状,排列紧密核仁:模糊或消失3.巨核细胞(1)颗粒型巨核细胞胞体:40~70µm; 不规则形胞质:明显增多;呈均匀的淡蓝色或淡红色;布满细小的紫红色颗粒,排列紧密,如云雾状;可有伪足状突起胞核:较大,不规则,多呈分叶状染色质:粗密,条索或块状核仁:无3.巨核细胞(1)裸核型巨核细胞产板型巨核细胞胞质,全部脱落后,仅剩一胞核称为裸核淋巴细胞系1.原淋巴细胞胞体:10~18µm;圆形或椭圆形胞质:极少;淡蓝色或天蓝色,透明;核周有淡染区;无颗粒;边缘整齐胞核:圆形或椭圆形;居中或偏于一侧;核膜浓厚,边界清楚染色质:细致,颗粒状,排列匀称,较原粒稍粗且色深核仁:1-2个,淡蓝色,小而明显,像凹陷的小洞2.幼淋巴细胞胞体:10~16µm;圆形或椭圆形胞质:稍增多;淡蓝色,透明;偶有深紫红色嗜天青颗粒;边缘整齐胞核:圆形或椭圆形;居中或偏于一侧;核膜浓厚,边界清楚,偶有凹陷染色质:较原淋粗糙紧密,可见浓集核仁:模糊不清或消失3.淋巴细胞(1)大淋巴细胞胞体:12~15µm;圆形胞质:量多;清澈的淡蓝色;常有深紫红色嗜天青颗粒;边缘整齐胞核:圆形或椭圆形;居中或偏于一侧;核膜浓厚,边界清楚,偶有凹陷染色质:致密均匀,呈块状,深紫红色核仁:消失3.淋巴细胞(2)小淋巴细胞胞体:6~9µm;圆形胞质:很少,似裸核;清澈的淡蓝色;无颗粒;边缘整齐胞核:圆形或有小切迹染色质:聚集呈大块,结构紧密核仁:消失单核细胞系1.原单核细胞胞体:14~25µm;圆形或椭圆形胞质:较原始粒细胞丰富;灰蓝或浅蓝色,不透明;无颗粒;边缘不规则,可有伪足;无颗粒为Ⅰ型,有颗粒为Ⅱ型胞核:圆形、椭圆形或不规则,有时有扭曲折叠;居中或偏于一侧,核膜不明显染色质:纤细,细丝网状,较其他原始细胞色淡,呈淡紫红色核仁:1-3个,大而清晰2.幼单核细胞胞体:15~25µm;圆形或不规则形胞质:量多;灰蓝或浅蓝色,不透明,;可出现细小而均匀分布的嗜天青颗粒;常见伪足胞核:不规则,呈扭曲折叠状,有凹陷或有切迹;常偏于一侧染色质:疏松,丝网状3. 单核细胞胞体:12~20µm;圆形或不规则形胞质:量多;灰蓝或浅蓝色,半透明,如毛玻璃;粉尘样嗜天青颗粒;可见伪足胞核:不规则,马蹄形、肾形、S形或分叶形,有明显的扭曲折叠染色质:疏松,粗网状或条索状核仁:消失浆细胞系1.原浆细胞胞体:15~25µm;圆形或椭圆形胞质:量多;深蓝,不透明;近核处较淡染(呈半月形);无颗粒;偶见空泡胞核:圆形或卵圆形,占细胞2/3左右;常偏于一侧染色质:粗颗粒状,均匀分散,紫红色核仁:2-5个,淡蓝色2.幼浆细胞胞体:12~16µm; 椭圆形胞质:量多;灰蓝,不透明;近核处常有半月形浅染区;可有空泡;可有少量嗜天青颗粒;胞核:圆形或椭圆形,占细胞1/2左右;常偏于一侧;核轴与细胞长轴垂直染色质:密集,某些部位浓集,深紫红色核仁:模糊或消失3. 浆细胞胞体:8~15µm; 椭圆形或不规则形胞质:量多;灰蓝,不透明,有泡沫感;核周有明显淡染区;常有空泡;无颗粒;呈飘扬的旗帜样胞核:圆形或椭圆形,占细胞1/3左右;常偏于一侧;核轴与细胞长轴垂直染色质:密集,车辅或龟背样外观核仁:无其他细胞1. 网状细胞(组织细胞)胞体:较大,大小不一胞质:丰富;淡蓝色或淡红色;少量嗜天青颗粒;边缘不规则,撕纸状胞核:圆形或椭圆形染色质:粗网状2. 肥大细胞(组织嗜碱)胞体:15~30µm;圆形、梭形或多角形、蝌蚪形、椭圆形胞质:丰富;充满圆形,大小不均的嗜碱性颗粒,常部分或完全覆盖细胞核,整个细胞呈黑色,易被认为异物而忽略胞核:圆形或椭圆形;居中或偏于一侧染色质:粗糙模糊,结构不清核仁:无核仁3. 成骨细胞胞体:20~40µm;椭圆形或不规则胞质:丰富;深蓝或灰蓝色;可有少许嗜天青颗粒;胞质中央可有淡染区;边缘模糊云雾状胞核:圆形或椭圆形;常偏于一侧染色质:粗颗粒网状核仁:1~3个,蓝而清晰4. 破骨细胞胞体:60~100µm; 不规则胞质:丰富;淡蓝色或淡红色;透明;可有大小不均且排列疏松的紫红色颗粒胞核:小,多,3 ~100 ,彼此独立,大小一致,核膜清晰染色质:粗颗粒网状核仁:1~2个,蓝而清晰5. 脂肪细胞胞体:30~50µm; 圆形或椭圆形胞质:淡紫红色;充满大小不等空泡样脂肪球,胞膜极易破裂胞核:小,常被挤在一边而成扁平形染色质:粗网状核仁:无6. 内皮细胞胞体:8~22µm;圆形、梭形或不规则胞质:较少;淡蓝或淡红色,多位于核两侧或一侧,棉絮样,可有细小紫红色颗粒胞核:圆形或椭圆形;居中或偏于一侧染色质:粗颗粒网状核仁:无核仁7.纤维细胞骨髓中最大的多核细胞之一胞体:大;非常粘稠,常被拉成一长条状,长轴直径可达200µm以上胞质:丰富;淡蓝或淡红色,多位于细胞两端;纤维网状物、浅红色颗粒及少许紫红色颗粒胞核:圆形或椭圆形;1至数个染色质:粗颗粒网状或细致核仁:1 ~2,不清晰,成熟者无核仁8.退化细胞篮细胞(涂抹细胞)篮细胞(涂抹细胞)粒细胞(核溶解)第三节骨髓象中类似细胞的鉴别表2-2 原始粒细胞、原始淋巴细胞、原始单核细胞的鉴别表2-3 单核细胞与中性中幼粒细胞的鉴别单核细胞中性中幼粒细胞胞体圆或不规则,可见伪足圆形,规则胞浆灰蓝,半透明,含无数散在粉尘样的嗜天青颗粒,有时可见空泡淡红或淡蓝,透明,含中等量,大小较一致的特异性中性颗粒胞核不规则,可呈肾形、马蹄形、S形或分叶形,有明显的扭曲、折叠,染色质呈粗网状,疏松椭圆形或一侧开始扁平,可出现凹陷,染色质聚集成索块原始粒细胞原始淋巴细胞原始单核细胞胞体10 ~18,圆形较规则10 ~18,圆形规则15 ~20,圆形或不规则形,有伪足状突起胞浆天蓝色,透明天蓝色,透明,有核周淡染区灰蓝色,不透明核形圆形或椭圆形圆形或椭圆形圆形或不规则形,有折叠染色质细致的沙粒状,平坦,如薄纱颗粒状,稍粗纤细网状核膜不清楚核膜浓厚,界限清楚不清楚核仁 2 ~5个,较小,清晰1~2个,小而明显1~3个,大而清楚表2-4 中幼红细胞、浆细胞、淋巴细胞的鉴别中幼红细胞浆细胞淋巴细胞胞体圆形椭圆形圆形胞浆嗜多色性,不透明,无颗粒蓝色,不透明,有泡沫感,有时可见红色镶边,边缘不规则,近核处有淡染区,常有空泡,可见颗粒天蓝色,透明,有核周淡染区,可见颗粒胞核圆形,居中,染色质粗密成块,如打碎墨砚,中间有明显空隙,无色泽圆或椭圆形,常偏位,染色质极粗密,凝成大块,似车轮状,中间有明显空隙,有色泽圆形,常偏一侧,有切迹,染色质呈大块,块与块之间无明显界限,有均匀光滑感形态上不典型细胞的划分1、凡出现下一阶段细胞特征的细胞,应归为较成熟阶段的细胞2、如介于浆细胞与幼稚红细胞之间的细胞,可划分为红细胞系3、介于淋巴细胞与幼稚细胞之间的细胞,在骨髓中归为红细胞系,在外周血中则归为淋巴细胞4、难以确定类型的细胞,可列入“分类不明细胞”注意:胞浆兼顾,以核为主;综合分析,不可孤立。

临床血液学检验-1(总分:50.00,做题时间:90分钟)一、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。

请从中选择一个最佳答案。

(总题数:50,分数:50.00)1.原红与原粒的区别时,不符合原红的特点的是( )∙A.胞体大,可见突起∙B.染色质粗粒状∙C.核仁暗蓝色,界限模糊∙D.胞浆呈均匀淡蓝色∙E.胞核圆形、居中或稍偏于一旁(分数:1.00)A.B.C.D. √E.解析:[解析] 原红胞浆的特点:量少,深蓝色,不透明,有油画蓝感。

2.纤维蛋白溶解过程可分三个阶段,第一阶段是( )∙A.前活化素转变为活化素∙B.血浆素原转变为血浆素∙C.纤维蛋白形成纤维蛋白降解产物∙D.α2巨球蛋白对凝血酶灭活∙E.抗活化素抑制血浆活化素(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:[解析] 纤维蛋白溶解过程可分为三个阶段:(1)前活化素转变为活化素;(2)纤溶酶原转变为纤溶酶;(3)形成纤维蛋白降解产物。

3.体内抗凝血系统包括( )∙A.血管内皮的完整性∙B.单核吞噬细胞的清除功能∙C.抗凝血酶产生∙D.肝素的合成∙E.上述4项共同作用(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:[解析] 在生理情况下,血管壁也可发生局限性损伤,也可有某些促凝物质或促血小板凝集物质进入血液,激发血管内凝血,导致纤维蛋白沉淀,但机体尚有一系列抗凝措施可以阻止凝血进行,清除活化的凝血因子或使已形成的纤维蛋白溶解。

机体的抗凝血系统包括血管内皮的完整性、单核吞噬细胞的清除功能、抗凝血酶产生、肝素的合成。

4.完成血小板黏附功能所需条件是( ‘)∙A.血小板数量增多∙B.微血管壁的结构正常∙C.GPIb和vWF含量正常以及内皮下层组织成分的存在∙D.血浆总蛋白、血液电解质浓度及pH值均正常∙E.GPⅡb和vWF含量正常以及内皮下层组织成分存在(分数:1.00)A.B.C. √D.E.解析:5.血浆β-血小板球蛋白浓度及血小板第4因子的浓度变化,下列哪项是正确的( )∙A.二者均增高,表明血小板被激活∙B.二者均增高,表明血小板未被激活∙C.二者均正常,表明血小板被激活∙D.二者均减低,表明血小板被激活∙E.二者均减低,表明血小板未被激活(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:[解析] β-TG和PF4是血小板的特异蛋白质,它们的血浆浓度升高或血小板内含量的减低,表明血小板被激活和释放反应的增强。

【血液学检验】知识点整理(第二部分)第一章绪论1、血液学(Haematology)是医学科学的一个独立的分支,它的研究对象是血液和造血组织.包括血液和造血组织的生理、病理基础和临床各个方面.2、临床血液学(Clinical hematology)是以疾病为研究对象;研究疾病的基础理论与临床结合的综合临床学科。

主要涉及源于血液和造血组织的原发性血液病以及继发于其他组织器官原发病的继发性血液病。

3、临床血液学及血液学检验(Clinical hematology and hematologyexaminations)是以血液学的理论为基础,以检验学的实验方法为手段,以临床血液病为研究对象而创建的一个理论-检验-疾病相互结合、紧密联系的新体系;且在临床实验中不断发展、完善和提高的新兴学科。

第二章造血基础理论1.造血(hematopoiesis):是造血器官生成各种血细胞的过程。

造血主要涉及造血器官、造血细胞、造血微环境、造血调节、和血细胞发育、成熟、释放等。

人体造血器官主要包括骨髓、胸腺、淋巴结、肝脾.2。

造血器官:能够生成并支持造血细胞分化、发育、成熟的组织器官称为~。

3。

淋巴组织或淋巴器官:系指机体内以淋巴细胞(包括浆细胞)为主要细胞成份的组织结果而言。

4.血岛:人胚第二周末时,卵黄囊壁上的胚外中胚层细胞是一些未分化的、具有自我更新能力的细胞,这些细胞聚集成团,成为血岛。

5.妊娠月数造血部位图(记住)出生前血细胞的生长和分化:卵子受精后逐渐分为内、中、外三个胚层,造血细胞均发生于中胚层;根据胚胎发育过程中造血中心的转移可将出生前造血分为三个阶段。

①卵黄囊造血期最早,人胚第2周末;主要生成RBC(第3周开始),肯定不生成Lc,粒c 不确定。

第一代幼稚RBC,第二代幼稚RBC。

②肝造血期肝脏造血9—24周,肝造血的干细胞是由卵黄囊迁移来的;以RBC为主,肯定不生成Lc,有粒c,巨核c。

脾脏造血始于第3个月;早期以RBC和粒c为主,第5个月有Lc生成,出生后成为终生制造Lc的场所。