第四章_地震波运动学

- 格式:pdf

- 大小:3.59 MB

- 文档页数:56

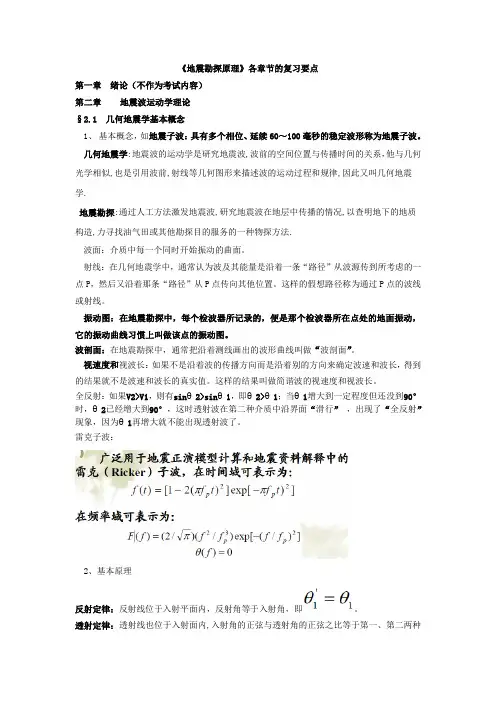

《地震勘探原理》各章节的复习要点第一章绪论(不作为考试内容)第二章地震波运动学理论§2.1 几何地震学基本概念1、基本概念,如地震子波:具有多个相位、延续60~100毫秒的稳定波形称为地震子波。

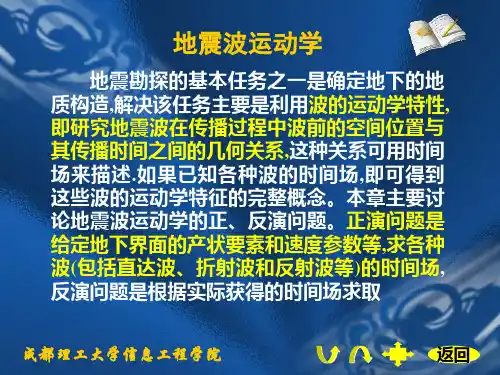

几何地震学:地震波的运动学是研究地震波,波前的空间位置与传播时间的关系,他与几何光学相似,也是引用波前,射线等几何图形来描述波的运动过程和规律,因此又叫几何地震学.地震勘探:通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中传播的情况,以查明地下的地质构造,力寻找油气田或其他勘探目的服务的一种物探方法.波面:介质中每一个同时开始振动的曲面。

射线:在几何地震学中,通常认为波及其能量是沿着一条“路径”从波源传到所考虑的一点P,然后又沿着那条“路径”从P点传向其他位置。

这样的假想路径称为通过P点的波线或射线。

振动图:在地震勘探中,每个检波器所记录的,便是那个检波器所在点处的地面振动,它的振动曲线习惯上叫做该点的振动图。

波剖面:在地震勘探中,通常把沿着测线画出的波形曲线叫做“波剖面”。

视速度和视波长:如果不是沿着波的传播方向而是沿着别的方向来确定波速和波长,得到的结果就不是波速和波长的真实值。

这样的结果叫做简谐波的视速度和视波长。

全反射:如果V2>V1,则有sinθ2>sinθ1,即θ2>θ1;当θ1增大到一定程度但还没到90°时,θ2已经增大到90°,这时透射波在第二种介质中沿界面“滑行”,出现了“全反射”现象,因为θ1再增大就不能出现透射波了。

雷克子波:2、基本原理反射定律:反射线位于入射平面内,反射角等于入射角,即。

透射定律:透射线也位于入射面内,入射角的正弦与透射角的正弦之比等于第一、第二两种介质中的波速之比,即Snell定律:惠更斯原理:在已知波前面(等时面)上的每一个点都可视为独立的、新的子波源,每个子波源都向各方发出新的波,称其为子波,子波以所在处的波速传播,最近的下一时刻的这些子波的包络面或线便是该时刻的波前面。

地震波的运动学特征

地震波是指由地震震源产生的,随着地震能量扩散而在地球内部传播的波动现象。

它具有以下运动学特征:

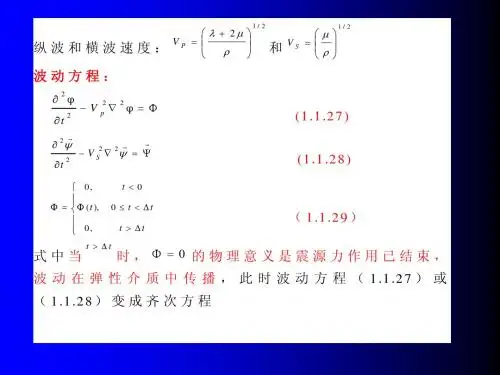

1. 传播方式:地震波在地球内部的传播方式分为纵波和横波两种,其中纵波的传播速度较快,而横波的传播速度较慢。

2. 波向:地震波的传播方向由波源、传播距离和介质性质等因素决定,大地震常会产生多个传播方向的地震波。

3. 波速:地震波的传播速度受到地球内部不同介质的影响,从而在不同介质中具有不同的速度,一般来说,波速越高,能量传输效果越好。

4. 能量:地震波的能量由地震震源产生,随着波向扩散而逐渐弱化,能量的强度与地震震源的大小和位置有关。

5. 频率:地震波的频率是指波浪中振动的周期,地震波的频率范围很广,从几十秒到几百赫兹不等,不同频率的地震波对建筑物的破坏程度也不同。

《地震勘探原理与解释》复习要点第一章绪论(不作为考试内容)第二章地震波运动学理论§2.1 几何地震学基本概念1、掌握基本概念,如地震子波、波面、射线、振动图、波剖面、视速度、视波长、全反射、雷克子波。

2、掌握基本原理,如反射定律、透射定律、Snell定律、惠更斯原理、费马原理等。

3、地震波的分类。

§2.2 常速单界面的反射波特征及时距关系1、基本概念:时距曲线、时距曲面、时间场、自激自收、共激发点、偏移距、初至时间、纵测线、同相轴、正常时差、倾角时差、动校正等。

2、基本原理:虚震源原理、讨论时距曲线的实际意义、直达波时距曲线及方程、反射波时距曲线及方程、反射波时距曲线的主要特点。

§2.3 变速多界面的反射波特征及时距关系1、基本概念:均匀介质、层状介质、连续介质、参数方程、平均速度、射线方程、等时线方程、回折波、最大穿透深度等。

2、基本原理:水平层状介质和连续介质情况下讨论反射波时距曲线的基本思路;水平层状介质和连续介质情况下反射波时距曲线的主要特点。

§2.4 地震折射波运动学1、基本概念:折射波盲区、初至波、续至波、交叉时、信噪比等。

2、基本原理:产生折射波的条件;利用折射波法研究地下地层起伏的基本依据;折射波与反射波的主要差异。

3、分析理解:单界面(水平和倾斜)直达波、反射波与折射波时距曲线之间的关系;三层介质情况下折射波的时距曲线及其特点;折射波法在地震勘探中的应用。

§2.5 地震波动力学理论及应用本节不作为考试内容。

第三章地震资料采集方法与技术§3.1 野外工作概述1、掌握基本概念:低(降)速带、频散、群速度、相速度、多次波、虚反射、鸣震、交混回响。

2、掌握基本内容:试验工作内容、生产工作过程、激发条件、接收条件、调查干扰波的方法、干扰波的类型、各种干扰波的主要特点、面波特点、压制面波的方法、海上地震勘探的特点与特殊性、海上特殊干扰波、海上震源等。

第一章绪论(略)第二章地震波传播基本规律与时距关系第 1 节地震波基本概念与基本规律2.1.1基本概念1.地震子波:Wavelet,是一段具有确定的起始时间、能量有限且有一定延长长度的信号,它是地震记录的基本单元2.波面:介质中每一个同时开始振动的曲面3.射线:几何地震学中,通常认为波及其能量是沿着一条“路径”从波源传到所考虑的一点P,然后又沿着那条“路径”从P点传向其他位置。

这样的假想路径称为通过P点的波线或射线4.振动图:在波传播的某一特定距离上,该处质点位移随时间变化规律的图形5.波剖面:在地震勘探中,通常把沿着测线画出的波形曲线叫做“波剖面”6.视速度和视波长:如果不是沿着波的传播方向而是沿着别的方向来确定波速和波长,得到的结果就不是波速和波长的真实值。

这样的结果叫做简谐波的视速度和视波长7. 全反射:如果V2>V1,则有sinθ2>sinθ1,即θ2>θ1;当θ1增大到一定程度但还没到90°时,θ2已经增大到90°,这时透射波在第二种介质中沿界面“滑行”,出现了“全反射”现象,因为θ1再增大就不能出现透射波了8. 雷克子波:地震子波的一种,由雷克最早提出,其在时间域的表现形式为:f(t)=[1−2(πf p t)2]e−(πf p t)22.1.2基本原理反射定律:反射线位于入射平面内,反射角等于入射角,即α=α′透射定律:透射线也位于入射面内,入射角的正弦与透射角的正弦之比等于第一、第二两种介质中的波速之比,即:sinα/sinβ=V1/V2Snell定律:波的传播路径满足斯奈尔定律(Snell’s Law),其中P称为射线参数。

即:sinαv p1=sinα′1v p1=sinα′2v s1=sinβ1v p2=sinβ2v s2=p惠更斯原理:波前面上的每一点都可以认为是独立的、新的点震源,每一个点都应看成是新的独立的小震源,叫做次波源费马原理:又称时间最小原理,指波在介质中的实际传播路线所需的旅行时间比任何其他理想传播路线所需的“旅行时间”要短2.1.3地震波的分类在地震勘探中,地层弹性介质内传播的弹性被称为地震波。