地震波的运动学

- 格式:ppt

- 大小:728.50 KB

- 文档页数:151

地震波动力学特征运动学特征咱今儿个就来唠唠“地震波动力学特征运动学特征”,听着名字是不是有点绕口?别急,咱一块儿慢慢捋顺。

你瞧,地震这玩意儿,就像一个不请自来的老朋友,敲门都不打招呼就来了。

咱得先搞清楚它是怎么个动法儿,不然哪天它真来了,咱可就懵圈了。

地震波分两种,一种叫体波,它像个大力士似的,从地心往外冲,横冲直撞;另一种叫面波,顾名思义,它就在地表上晃悠,像个醉汉似的,摇摇晃晃。

先说说体波吧,它又分P波和S波。

P波,学名叫纵波,顾名思义,它是直着来的,像一群小兵兵排着队,咚咚咚地往前冲。

你家里的杯子啊、花瓶啊,都得跟着它一起跳舞。

P波来得快,速度像个火箭似的,但它的破坏力倒不算太大。

接着是S波,横波,它可不像P波那么规矩,它横着来,地上的东西都得跟着它摇摆。

S波的破坏力可大了,搞不好你家里的墙都得裂开个大口子。

记得我小时候,村里来过一次地震,那会儿我正抱着个大西瓜准备啃,结果S波一来,西瓜就从我手里蹦了出去,摔了个稀巴烂。

再说面波,这家伙可就更有意思了。

面波就像是地震的“后续部队”,在地表上横冲直撞。

有种叫雷利波,它就像个大铁球滚过地表,地皮都跟着它起伏。

还有一种叫洛夫波,这家伙更狠,它在地表上扭来扭去,像个扭秧歌的,扭得房子都跟着它摇摆。

你想想,这地震波一波接着一波,地表上的东西哪能受得了?就像你家里的老太太在跳广场舞,一个人跳没事,一群人跳起来,那动静可就大了。

地震波也一样,单个儿的波还好对付,但它们一群群地来,那破坏力就不得了了。

咱再来说说这些波的动力学特征吧。

动力学,这词儿听着高大上,其实就是说它们怎么动,怎么互相作用。

地震波在传播过程中,就像一群小孩儿玩传话游戏,一个传一个,信息越传越变形。

这不光是波的传播,还有土壤、岩石这些地质结构的参与。

比如说,P波和S波在传播过程中,会遇到各种障碍物。

它们就像是一群小孩儿在玩捉迷藏,遇到墙就得绕道,遇到洞就得钻进去。

这些障碍物对波的传播影响可大了,有的波会反射回去,有的波会折射改变方向,还有的波会直接穿透过去。

地震波的运动学特征

地震波是指由地震震源产生的,随着地震能量扩散而在地球内部传播的波动现象。

它具有以下运动学特征:

1. 传播方式:地震波在地球内部的传播方式分为纵波和横波两种,其中纵波的传播速度较快,而横波的传播速度较慢。

2. 波向:地震波的传播方向由波源、传播距离和介质性质等因素决定,大地震常会产生多个传播方向的地震波。

3. 波速:地震波的传播速度受到地球内部不同介质的影响,从而在不同介质中具有不同的速度,一般来说,波速越高,能量传输效果越好。

4. 能量:地震波的能量由地震震源产生,随着波向扩散而逐渐弱化,能量的强度与地震震源的大小和位置有关。

5. 频率:地震波的频率是指波浪中振动的周期,地震波的频率范围很广,从几十秒到几百赫兹不等,不同频率的地震波对建筑物的破坏程度也不同。

第一章地震波运动学(12学时)第一节地震波场概述一、波1、定义:振动在介质中传播叫波。

振动:质点在平衡位置附近的往返运动。

2、形成波的必要条件:振源和传输波的弹性介质。

质点绕平衡位置振动,一个质点带动另一个质点,于是便形成波。

还有关于波动的感性认识,可通过观察水面上各点的运动来得到,如果将一块石头扔进平静的湖水中,水面上就会出现一圈圈的波纹,水面的这种运动,就是最直观的一种波动。

水面上被石头打中的那一点叫波源,因为所有的波纹都似乎从那一点“发源的”应该注意每一条波纹都不是固定在水面上,而是不断变化,不断运动,任何固定的画面,都不能真正代表运动过程。

不难看出,当波纹从源向外传播时,湖水并不会从波源向四周流动,如果水面上漂浮着一片小树叶,我们将会看到,当小树叶受到“波及”时,它并不向湖岸运动,而是看来似乎是一上一下振动,实际上每个水面的质点都是就地近似地做圆周运动。

当石头刚刚掉下去时,水面上被石头打中的那一部分就开始下陷,后来在表面张力等的作用下,那一部分水面不开始上升,这样被打中的一部分水面就首先开始振动起来而形成波源。

但是水面是一个整体,它的各个部分是互相联系,一部分,一经振动,势必牵动周围的其它部分也随后振动起来,这些被牵动的振动,就通过水面上各个相邻的联系,而由近及远地传播开去,在这个例子中,振动是沿着水面传播的,这种传播振动的物质叫媒质找介质,一般所说的波或波动就是振动在周围介质中的传播,振动在介质中传播是需要时间的,当波源开始振动一段时间后,远处的介质才开始振动,这就是说振动是以一定的速度在介质中传播的,这个速度叫做该介质的波速,波速的大小取决于介质的性质或状态,也决定于波动的本身的某些特征,必须指出波的传播速度和各部分介质本身的振动以速度,就像水波的传播速度和水面质点的振动速度是完全不同的两个概念,在地震勘探中,了解各种地层中地震波的传播速度是十分重要的,这个问题以后要详细讲,而地面质点的振动速度则反映在地震波的波形,经过微分以后的数值上,一般是不研究的。

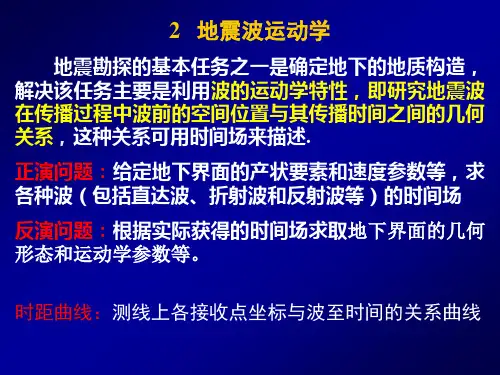

第二章地震波运动学理论一、名词解释1. 地震波运动学:研究在地震波传播过程中的地震波波前的空间位置与其传播时间的关系,即研究波的传播规律,以及这种时空关系与地下地质构造的关系。

2. 地震波动力学:研究地震波在传播过程中波形、振幅、频率、相位等特征的及其变化规律,以及这些变化规律与地下的地层结构,岩石性质及流体性质之间存在的联系。

3. 地震波:是一种在岩层中传播的,频率较低(与天然地震的频率相近)的波,弹性波在岩层中传播的一种通俗说法。

地震波由一个震源激发。

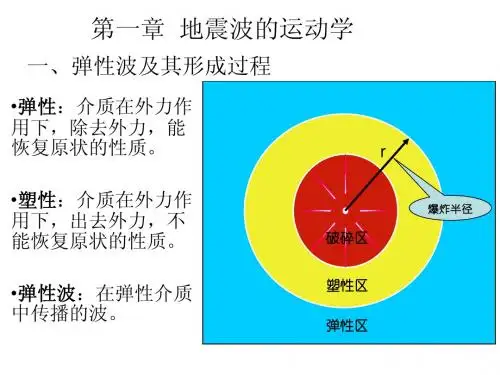

4. 地震子波:爆炸产生的是一个延续时间很短的尖脉冲,这一尖脉冲造成破坏圈、塑性带,最后使离震源较远的介质产生弹性形变,形成地震波,地震波向外传播一定距离后,波形逐渐稳定,成为一个具有2-3个相位(极值)、延续时间60-100毫秒的地震波,称为地震子波。

地震子波看作组成一道地震记录的基本元素。

5.波前:振动刚开始与静止时的分界面,即刚要开始振动的那一时刻。

6.射线:是用来描述波的传播路线的一种表示。

在一定条件下,认为波及其能量是沿着一条“路径”从波源传到所观测的一点P。

这是一条假想的路径,也叫波线。

射线总是与波阵面垂直,波动经过每一点都可以设想有这么一条波线。

7. 振动图和波剖面:某点振动随时间的变化的曲线称为振动曲线,也称振动图。

地震勘探中,沿测线画出的波形曲线,也称波剖面。

8. 折射波:当入射波大于临界角时,出现滑行波和全反射。

在分界面上的滑行波有另一种特性,即会影响第一界面,并激发新的波。

在地震勘探中,由滑行波引起的波叫折射波,也叫做首波。

入射波以临界角或大于临界角入射高速介质所产生的波9.滑行波:由透射定律可知,如果V2>V1 ,即sinθ2 > sinθ1 ,θ2 > θ1。

当θ1还没到90o时,θ2 到达90o,此时透射波在第二种介质中沿界面滑行,产生的波为滑行波。

10.同相轴和等相位面:同向轴是一组地震道上整齐排列的相位,表示一个新的地震波的到达,由地震记录上系统的相位或振幅变化表示。

第一章地震波运动学(12学时)第一节地震波场概述一、波1、定义:振动在介质中传播叫波。

振动:质点在平衡位置附近的往返运动。

2、形成波的必要条件:振源和传输波的弹性介质。

质点绕平衡位置振动,一个质点带动另一个质点,于是便形成波。

还有关于波动的感性认识,可通过观察水面上各点的运动来得到,如果将一块石头扔进平静的湖水中,水面上就会出现一圈圈的波纹,水面的这种运动,就是最直观的一种波动。

水面上被石头打中的那一点叫波源,因为所有的波纹都似乎从那一点“发源的”应该注意每一条波纹都不是固定在水面上,而是不断变化,不断运动,任何固定的画面,都不能真正代表运动过程。

不难看出,当波纹从源向外传播时,湖水并不会从波源向四周流动,如果水面上漂浮着一片小树叶,我们将会看到,当小树叶受到“波及”时,它并不向湖岸运动,而是看来似乎是一上一下振动,实际上每个水面的质点都是就地近似地做圆周运动。

当石头刚刚掉下去时,水面上被石头打中的那一部分就开始下陷,后来在表面张力等的作用下,那一部分水面不开始上升,这样被打中的一部分水面就首先开始振动起来而形成波源。

但是水面是一个整体,它的各个部分是互相联系,一部分,一经振动,势必牵动周围的其它部分也随后振动起来,这些被牵动的振动,就通过水面上各个相邻的联系,而由近及远地传播开去,在这个例子中,振动是沿着水面传播的,这种传播振动的物质叫媒质找介质,一般所说的波或波动就是振动在周围介质中的传播,振动在介质中传播是需要时间的,当波源开始振动一段时间后,远处的介质才开始振动,这就是说振动是以一定的速度在介质中传播的,这个速度叫做该介质的波速,波速的大小取决于介质的性质或状态,也决定于波动的本身的某些特征,必须指出波的传播速度和各部分介质本身的振动以速度,就像水波的传播速度和水面质点的振动速度是完全不同的两个概念,在地震勘探中,了解各种地层中地震波的传播速度是十分重要的,这个问题以后要详细讲,而地面质点的振动速度则反映在地震波的波形,经过微分以后的数值上,一般是不研究的。

第一章地震波运动学1.斯奈尔定律与费马原理的关系:作出各种不同入射角的射线路径(从S 点到D 点),并计算其相应的旅行时间,作出θ~t(单程)图,从图中找出费马路径,即Tmin 由l 对应的θ;再根据给出的两种介质的速度值,验证这一路径是否符合斯奈尔定律。

2.依据惠更斯原理用做图法证明折射波的出射角等于临界角θ。

3.在0点放炮,在离O 点200米处布置一个排列,有14道,道间距为10米,放一炮后得到的地震记录的一部分如图3—2所示,在该记录上看到的是一个直达波的一组振动图。

请分析这张记录,回答下列问题:(1)读出直达波的到达时间,画出直达波的时距曲线,并根据时距曲线的斜率求出直达波的速度。

(2)根据这张记录,试画出下列各时刻的波剖面,t i =0.1l ;0.13;O .16;0.17;0.20秒,作图时用一张15×25平方厘米的方格纸,距离x 的比例尺:l 毫米=2米,振幅的比例尺与地震记录上振幅的比例尺相同。

(3)从哪个时刻的波剖面上可以读出这个波的视波长数值来,棍波长等于多少?根据视波长和视周期的公式,从地震记录上得到有关数值,再用公式计算出视波长值,把计算出的值与从波部面上读出的值比较一下。

(4)这个波的波剖面长度是多少?振动图的延续时间是多少?(5)把t=O.16秒时刻的那个完整的波剖面图形与地震记录上的振动图比较一下,能否看出它们之间有什么关系?为什么会有这种关系?4.已知波速V=1000m /s ,利用虚爆炸点做下列各图 a)已知反射界面的位置定时距曲线的形状和长度b)已知时距曲线上t O =1.000秒,极小点坐标t m =0.865秒如图2—5,求反射界面的位置及产状。

5.关于正常时差、倾角时差的计算。

(1)水平界面,均匀覆盖介质,V=2500米/秒,h=1250米,计算炮检距x=0米,100米,200米,……1000米的反射波旅行时t 平。

t =平计算各x 值的正常时差:0n t t t ∆=-平(2)倾斜界面,φ=10O,激发点O 处的界面法浅深度h o =1250米,均匀覆盖层波速V=2500米/秒,计算x=0米,士100米,士200米,……士1000米的反射波旅行时t 斜t =斜注意:本题设界面上倾方向与x 的负方向一致,取正号,但x 本身有正负号。