汉代西域

- 格式:docx

- 大小:13.68 KB

- 文档页数:3

破楼兰的典故

破楼兰的典故来源于汉代傅介子出使西域并斩楼兰王的经历。

楼兰是汉代西域国名,位于今新疆维吾尔自治区鄯善县东南。

傅介子奉命出使楼兰,发现楼兰王同时接待汉使和匈奴使者,表现出犹豫不决的态度。

于是傅介子临时做出决定,斩杀了楼兰王,并宣布他不尊汉皇帝旨意的罪名,告诉大家不要轻举妄动,谁敢乱动就灭谁的国。

这种豪情壮志就是汉代时候人们的勇武精神,一直延续到后世中国人的心中。

后来唐代诗人王昌龄在《从军行》中写道:“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

”成为了脍炙人口的诗句。

破楼兰的典故也被广泛运用于文学、艺术等领域,成为了中国文化的经典符号之一。

西域都护府设立的作用及意义是什么西域都护府是汉朝时期在西域(今新疆轮台)设置的管辖机构。

是汉代西域官阶最高的官职。

作用及意义作用:恢复了“丝绸之路”,保障了东西商路的畅通,加强了中西方之间的经济、文化交流,促进了中原王朝和西域诸国的.经济文化发展。

意义:西域都护府的设立,标志着西域正式纳入汉朝的版图,中央政权在这里开始行使主权。

意义:(1)汉西域都护府的建立有着重要意义。

首先是使西域诸国摆脱了匈奴的残酷统治,转向生产技术先进,经济比较发达的汉王朝,从而加强了与内地经济、政治与文化的联系。

(2)西域都护府使被匈奴切断了的“丝绸之路”得以恢复发展,畅通无阻,各国人民在这条中西交通要道上撒下了友谊的种子。

(3)汉西域都护府这种管辖方式,也为中国后世王朝开创了先例,十六国后凉吕光在统一西域后,曾仿效汉代,设置西域大都护,行使主权。

(4)西域都护府的设立,保障了东西商路的畅通,加强了中原地区和西域广大地区的交流,以及对西域地区的管理。

西域都护府介绍西域都护府是汉朝时期在西域(今新疆)设置的管辖机构。

西域都护是汉代西域官阶最高的官职。

“都护”是汉西域地方最高长官,“秩比二千石”,相当于汉地的“郡都尉”。

“郡都尉”是一郡首脑太守的'副职,掌管军事。

西域因地位特殊,故设“都护”,实际上与郡级区划相等。

其主要职责在于守境安土,协调西域各国间的矛盾和纠纷,制止外来势力的侵扰,维护西域地方的社会秩序,确保丝绸之路的畅通。

“都护”统管着大宛以东、乌孙以南的三十多个国家,各国“自译长、域长、君、监、吏、大禄、百长、千长、都尉、且渠、当户、将、相至侯王,皆佩汉印绶”,确认是汉的官员。

地理位置西域都护府位置有轮台县境内的奎玉克协海尔、阔纳协海尔及卓尔库特三种说法。

2017年,“汉唐丝绸之路的开拓—西域都护府”研讨会在新疆轮台县召开,与会学者认为,奎玉克协海尔古城内圆外方极有可能是西域都护府遗址。

近年来,在新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内发现有十余处距今约两千年的古城遗迹,经考证,汉代西域都护府就隐匿于其间,但要想确定其准确位置,还需要更多力证。

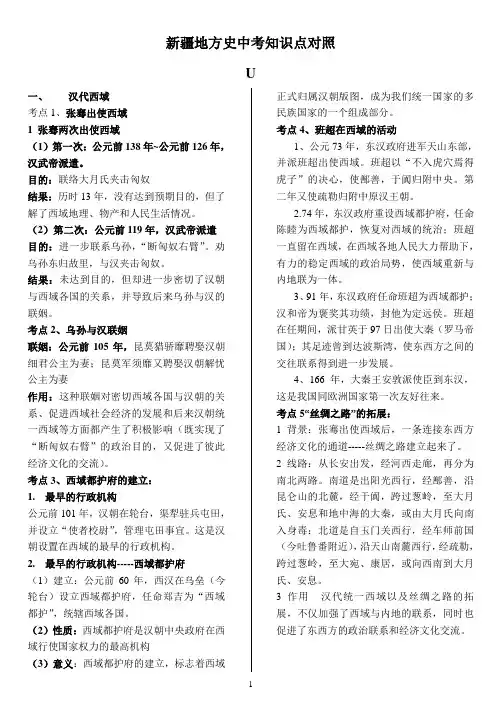

新疆地方史中考知识点对照U一、汉代西域考点1、张骞出使西域1 张骞两次出使西域(1)第一次:公元前138年~公元前126年,汉武帝派遣。

目的:联络大月氏夹击匈奴结果:历时13年,没有达到预期目的,但了解了西域地理、物产和人民生活情况。

(2)第二次:公元前119年,汉武帝派遣目的:进一步联系乌孙,“断匈奴右臂”。

劝乌孙东归故里,与汉夹击匈奴。

结果:未达到目的,但却进一步密切了汉朝与西域各国的关系,并导致后来乌孙与汉的联姻。

考点2、乌孙与汉联姻联姻:公元前105年,昆莫猎骄靡聘娶汉朝细君公主为妻;昆莫军须靡又聘娶汉朝解忧公主为妻作用:这种联姻对密切西域各国与汉朝的关系、促进西域社会经济的发展和后来汉朝统一西域等方面都产生了积极影响(既实现了“断匈奴右臂”的政治目的,又促进了彼此经济文化的交流)。

考点3、西域都护府的建立:1.最早的行政机构公元前101年,汉朝在轮台,渠犁驻兵屯田,并设立“使者校尉”,管理屯田事宜。

这是汉朝设置在西域的最早的行政机构。

2.最早的行政机构-----西域都护府(1)建立:公元前60年,西汉在乌垒(今轮台)设立西域都护府,任命郑吉为“西域都护”,统辖西域各国。

(2)性质:西域都护府是汉朝中央政府在西域行使国家权力的最高机构(3)意义:西域都护府的建立,标志着西域正式归属汉朝版图,成为我们统一国家的多民族国家的一个组成部分。

考点4、班超在西域的活动1、公元73年,东汉政府进军天山东部,并派班超出使西域。

班超以“不入虎穴焉得虎子”的决心,使鄯善,于阗归附中央。

第二年又使疏勒归附中原汉王朝。

2.74年,东汉政府重设西域都护府,任命陈睦为西域都护,恢复对西域的统治;班超一直留在西域,在西域各地人民大力帮助下,有力的稳定西域的政治局势,使西域重新与内地联为一体。

3、91年,东汉政府任命班超为西域都护;汉和帝为褒奖其功绩,封他为定远侯。

班超在任期间,派甘英于97日出使大秦(罗马帝国);其足迹曾到达波斯湾,使东西方之间的交往联系得到进一步发展。

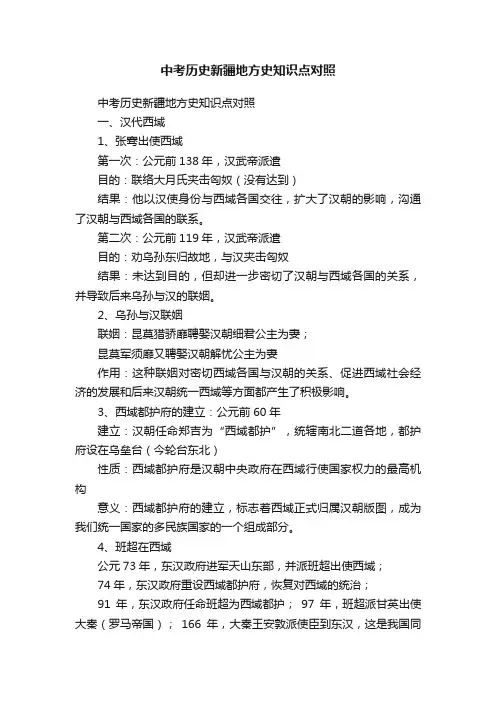

中考历史新疆地方史知识点对照中考历史新疆地方史知识点对照一、汉代西域1、张骞出使西域第一次:公元前138年,汉武帝派遣目的:联络大月氏夹击匈奴(没有达到)结果:他以汉使身份与西域各国交往,扩大了汉朝的影响,沟通了汉朝与西域各国的联系。

第二次:公元前119年,汉武帝派遣目的:劝乌孙东归故地,与汉夹击匈奴结果:未达到目的,但却进一步密切了汉朝与西域各国的关系,并导致后来乌孙与汉的联姻。

2、乌孙与汉联姻联姻:昆莫猎骄靡聘娶汉朝细君公主为妻;昆莫军须靡又聘娶汉朝解忧公主为妻作用:这种联姻对密切西域各国与汉朝的关系、促进西域社会经济的发展和后来汉朝统一西域等方面都产生了积极影响。

3、西域都护府的建立:公元前60年建立:汉朝任命郑吉为“西域都护”,统辖南北二道各地,都护府设在乌垒台(今轮台东北)性质:西域都护府是汉朝中央政府在西域行使国家权力的最高机构意义:西域都护府的建立,标志着西域正式归属汉朝版图,成为我们统一国家的多民族国家的一个组成部分。

4、班超在西域公元73年,东汉政府进军天山东部,并派班超出使西域;74年,东汉政府重设西域都护府,恢复对西域的统治;91年,东汉政府任命班超为西域都护;97年,班超派甘英出使大秦(罗马帝国);166年,大秦王安敦派使臣到东汉,这是我国同欧洲国家第一次友好往来。

5、汉朝治理西域的措施⑴派遣官吏,设置统治机构;⑵册封地方首领,颁发印绶;⑶屯田;⑷修筑城垒和烽燧台。

6、经济与文化的交流⑴农业方面:西域→中原:①农作物品种的苜蓿、胡麻、胡豆(蚕豆)、大蒜、葱、芫荽、石榴、核桃等,丰富了内地各族人民的经济生活;②西域的良种马,成为军事、交通运输的重要工具,既壮大了汉朝的军事力量,又促进了内地经济特别是养马事业的发展。

中原→西域:先进的农具和耕作、开渠、凿井等技术,促进了西域农业生产的发展⑵手工业方面:西域→中原:毛纺织业发达,毡、毯等毛织品深受中原人民的喜爱中原→西域:先进的冶炼、铸造等手工业技术,促进西域手工业生产的发展⑶文化方面:西域→中原:①乐器如竖箜篌、琵琶、唢呐等,丰富了中原人民的文化生活②西汉末年,印度佛教经西域传入中原中原→西域:汉朝的礼仪、制度、服装、建筑等,对西域有很大影响各族人民相互学习语言、文字,增进了彼此的了解和交往⑷“丝绸之路”的形成:汉朝统一西域后,我国同西方的贸易迅速发展起来。

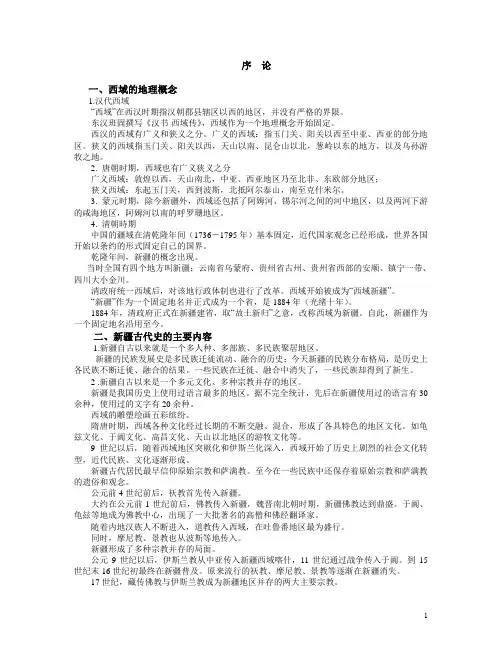

序论一、西域的地理概念1.汉代西域“西域”在西汉时期指汉朝郡县辖区以西的地区,并没有严格的界限。

东汉班固撰写《汉书·西域传》,西域作为一个地理概念开始固定。

西汉的西域有广义和狭义之分。

广义的西域:指玉门关、阳关以西至中亚、西亚的部分地区。

狭义的西域指玉门关、阳关以西,天山以南、昆仑山以北,葱岭以东的地方,以及乌孙游牧之地。

2. 唐朝时期,西域也有广义狭义之分广义西域:敦煌以西,天山南北,中亚、西亚地区乃至北非、东欧部分地区;狭义西域:东起玉门关,西到波斯,北抵阿尔泰山,南至克什米尔。

3. 蒙元时期,除今新疆外,西域还包括了阿姆河、锡尔河之间的河中地区,以及两河下游的咸海地区,阿姆河以南的呼罗珊地区。

4. 清朝時期中国的疆域在清乾隆年间(1736-1795年)基本固定,近代国家观念已经形成,世界各国开始以条约的形式固定自己的国界。

乾隆年间,新疆的概念出现。

当时全国有四个地方叫新疆:云南省乌蒙府、贵州省古州、贵州省西部的安顺、镇宁一带、四川大小金川。

清政府统一西域后,对该地行政体制也进行了改革。

西域开始被成为“西域新疆”。

“新疆”作为一个固定地名并正式成为一个省,是1884年(光绪十年)。

1884年,清政府正式在新疆建省,取“故土新归”之意,改称西域为新疆。

自此,新疆作为一个固定地名沿用至今。

二、新疆古代史的主要内容1.新疆自古以来就是一个多人种、多部族、多民族聚居地区。

新疆的民族发展史是多民族迁徙流动、融合的历史;今天新疆的民族分布格局,是历史上各民族不断迁徙、融合的结果。

一些民族在迁徙、融合中消失了,一些民族却得到了新生。

2 .新疆自古以来是一个多元文化、多种宗教并存的地区。

新疆是我国历史上使用过语言最多的地区。

据不完全统计,先后在新疆使用过的语言有30余种,使用过的文字有20余种。

西域的雕塑绘画五彩缤纷。

隋唐时期,西域各种文化经过长期的不断交融、混合,形成了各具特色的地区文化。

如龟玆文化、于阗文化、高昌文化、天山以北地区的游牧文化等。

浅谈汉代西域都护府的遗址汉代西域都护府遗址是中国大西北地区重要的考古遗址之一,其所在地为今天的新疆维吾尔自治区,位于塔里木盆地东南部,靠近博格达山。

该遗址的历史可以追溯到汉武帝时期,至汉朝灭亡后一直存在,直至唐朝时期才被废弃。

现今该遗址被列为国家级重点文物保护单位。

汉代西域都护府遗址包括了萨拉久城、悬泉宫和高昌故城等遗址。

这些遗址大部分是城池和宫殿的遗址,由于历史的变迁和人工破坏,其中大部分的建筑已经无法辨认,只能通过包括墙垣、城门、水渠、井等在内的基础设施来初步还原其规模和特点。

目前对于这些遗址的主要保护措施是进行加固和修缮工作,以及在现场设置指示牌等信息标识,方便游客了解其历史和文化价值。

汉代西域都护府遗址的考古发现表明,汉朝在统治这一地区时,已经建立了相当完善的行政组织和军事防卫体系。

都护府是汉朝政府派遣将领驻守边疆的机构,其在西域地区的存在可以保证汉朝的统治稳定和疆域安全。

都护府一般由千户、百户、五十户等不同级别的军官统帅,下设都尉、屯田长、典史、刺史、护军等不同职务,以管辖属地的军事、政治、民生等各个方面。

作为汉代西域都护府的主要军事城池,萨拉久城是对汉朝对于西域地区的军事征服和统治施加的最直观的证明。

萨拉久城的建筑长约1.5公里,这座城池的规模宏大,分布密集,具有直线城墙和弧形城垣两种不同的墙体攻防方式。

萨拉久城外层还有宽达20余米的护城河,是西域北线的最大防御工事之一。

萨拉久城的建造材料主要是黄土和泥砖,因此城墙纹理简约,但粗糙却实用。

城池内部还有文化娱乐设施,如公庙、寺庙等,这些附属建筑的存在,表明萨拉久城在汉代也起到了宣扬文化、传播宗教的作用。

悬泉宫是汉代西域都护府的宫殿遗址,位于萨拉久城内部的主要轴线上。

悬泉宫的规模较小,建筑风格受到汉家的影响,其中许多重要的建筑物和文物都已经损毁或遗失。

据考古发现,悬泉宫的建筑方式为内外圆堆积,墙壁用黄泥和陶瓦搭建,室内地面则用青石砌成。

悬泉宫的一大特点就是在其中设置了多个泉水池,这些池水不仅为城池的居民们提供了供水场所,还成为了城内散步的休闲去处。

历史知识解析:两汉时期的西域三十六国历史知识解析:两汉时期的西域三十六国西域狭义上是指玉门关、阳关以西,葱岭即今帕米尔高原以东,巴尔喀什湖东、南及新疆广大地区。

而广义的西域则是指凡是通过狭义西域所能到达的地区,包括亚洲中、西部,印度半岛的地区。

汉武帝以前,那里小国林立,天山以北的一些小国受到匈奴的控制和奴役.西域:地理方位词,在中国古代文献中多指中国玉门关、阳关以西的诸多国家和地区,在丝绸之路影响下,西域被特指汉、唐两代中国政府安排的行政机构所管辖的今中国新疆大部及中亚部分地区,位于欧亚大陆中心,是丝绸之路的重要组成部分,其文化特征依然可见于现在新疆地区的遗址及中国敦煌的壁画。

该地对东西方国家的贸易文化交流起到中转站的重要作用。

区域:西域国家主要分布在塔里木盆地、吐鲁番盆地和以北准格尔盆地的边缘,利用从高地上溶化的水在绿洲上,此外塔里木河与罗布泊是西域地区的主要农业、生活水源。

因而该区域的国家兴旺与水有着密不可分的'联系,据部分考古学家的判断,楼兰即是由于河流改道与罗布泊的迁移而灭亡的主要原因。

(李江凤,《丝绸之路前夕和气候变化》,1992年;中国高等教育出版社《中国历史地理学》P125) 同时西域地区由于地理上的因素,国家的兴衰容易受到气候变化的影响,自11世纪以来东亚全境气候逐渐变冷,当地气候也受到强大影响,经过该地的商贸往来更乐意通过南方丝绸之路来进行,令西域贸易逐渐减少,各国也因此衰落。

历史:根据考证,公元前17世纪西域地区已出现基本的国家形态,并于阿富汗一带的商人进行青金石贸易。

此外,于阗(tian,阳声)国(今中国新疆和田县附近)出产的和田玉也在商朝帝王武丁的坟茔中所发掘,说明当地在前13世纪就已经有人定居。

在公元前5世纪左右,西域地区开始逐渐繁荣,西域各国利用地处东西方交往要道的地里优势逐渐发展,在西汉管辖下各国的经济文化的道德极大发展。

西域一带在可考历史中于前5世纪左右形成国家,并开始独立发展。

浅谈汉代西域都护府的遗址【摘要】汉代西域都护府是中国古代对外交往的重要基地,其遗址分布广泛,具有重要的历史文化价值。

本文通过对西域都护府遗址的分布情况、保护与研究、对汉代西域文化的重要性、对外政策的影响以及文化遗产保护等方面进行浅谈,探讨了这些遗址在文化遗产保护方面存在的问题。

通过对西域都护府遗址的保护与利用、对我们的启示以及对研究中国古代外交关系的意义进行结论,进一步阐述了西域都护府遗址在研究中国古代外交关系和保护文化遗产方面的重要性。

通过本文的研究,可以更好地理解和认识汉代西域都护府的历史背景和文化意义。

【关键词】汉代、西域都护府、遗址、历史背景、作用、地位、分布情况、保护与研究、文化重要性、对外政策影响、文化遗产、保护利用、启示、外交关系。

1. 引言1.1 西域都护府的历史背景在汉代时期,中国的统治者意识到西部边疆地区的重要性,于是设立了西域都护府作为对这一地区的行政管理机构。

西域都护府的历史背景可以追溯到汉武帝时期,当时西域地区处于分裂状态,局势不稳定。

汉武帝为了加强对西域地区的控制,于公元前119年设立了西域都护府,将西域各国纳入汉朝的统治范围。

西域都护府的设立标志着中国对西域地区的管理进入了一个新的阶段。

西域都护府的主要任务是维护边境安全,管理西域各国的事务,促进汉文化在西域地区的传播。

在西域都护府的管理下,西域地区得到了相对稳定和繁荣的发展,汉文化和汉人思想也开始在这一地区深入传播。

西域都护府的历史背景对我们研究汉代对西域地区的政策和对外关系具有重要意义。

通过了解西域都护府的设立背景,我们可以更加深入地理解汉代对西域地区的管辖和控制,以及其中所蕴含的政治、经济和文化意义。

1.2 西域都护府的作用和地位西域都护府作为中国古代对西域地区的行政机构,在汉代具有非常重要的作用和地位。

西域都护府的职责主要是统领西域各国,维护边疆稳定,保障丝绸之路的畅通,促进与西域各国的贸易往来。

这一职能使得西域都护府成为汉代对西域地区政治、经济和文化交流的重要窗口。

张骞出使西域的西域指的是哪里?张骞出使西域西域指的是哪里西域,中国汉朝时多指玉门关、阳关以西的诸多国家和地区,唐朝时称碛西。

最早指周朝诸地、先秦《国语》有“西方之书”,《诗经》有“西方之人”,《庄子·让王篇》载:“昔周之兴,有士二人处于孤竹,日伯夷、叔齐。

二人相谓日:‘吾闻西方有人,似有道者,试往观焉。

’”“《楚辞·离骚》有“朝发轫於天津兮,夕余至於西极” ,《楚辞·远游》有“凤皇翼其承旂兮,遇蓐收乎西皇。

”姜亮夫校注:“西皇,西方天神也。

西方庚辛,其帝少皞,少皞即西皇。

”宋欧阳修范仲淹等《剑联句》:“南帝输火精,西皇降金液。

”西方”“西极”“西域”皆是指周地。

汉以来成为西域狭义上是指玉门关、阳关以西,葱岭即今帕米尔高原以东,巴尔喀什湖东、南及新疆广大地区。

而广义的西域则是指凡是通过狭义西域所能到达的地区,包括亚洲中、西部地区等。

西域到了后来演变为我国的西部地区的含义,所以青海、西藏亦是属于西域的范围。

清代的“西域”的范围位东起敦煌以西,西至巴尔喀什湖及葱岭,南至拉萨界,北至俄罗斯及左右哈萨克界,青海西南地域、西藏北部地域很多也在其中。

西域一带在可考历史中于前5世纪左右形成国家,并开始独立发展。

《汉书·西域传》记载当时已有30余国分布在西域地区,故有“西域三十六国”之说。

在张骞打通西域之前,匈奴一直是支配西域各国的势力。

至汉代,行政机构西域都护府所管辖范围则已不只36国,《汉书·西域传》亦记载在前6年~5年中西域分裂为50余国。

东汉末年,西域各国相互之间不断兼并,至晋朝初年形成了鄯善、车师等几个大国并起的局面。

南北朝时期,西域局势再度变化,新兴的高昌国相继击败西域诸个国家,建立了一个地跨新疆大部的强国,除少数国家外西域诸国国土西迁,为中亚地区带来了繁荣的文化。

汉代西域的范畴汉代西域是指汉朝时期的西域地区,涵盖了今天的新疆、甘肃、青海、宁夏、西藏等地区。

这一地区的开发与管理,是汉朝政治、经济、文化等方面的一个重要组成部分。

本文将从几个方面来探讨汉代西域的范畴。

一、地理范围汉代西域的地理范围包括了今天的新疆、甘肃、青海、宁夏、西藏等地区。

这一地区地势较为崎岖,自然环境复杂,气候干燥,资源匮乏。

然而,由于其地理位置的重要性,汉代政府对其进行了长期的管理和开发,使之成为了汉朝政治及经济发展的重要支撑点。

二、政治范畴汉代西域的政治管理主要体现在两个方面:一是设立都护府,二是实行“统治与联合”政策。

汉代设立了西域都护府,负责管理西域地区的军事、政治、经济等事务。

都护府设立的初衷是为了加强对西域地区的控制和管理,同时也为了保护汉朝的边疆安全。

都护府下辖多个州、郡,设立了官署、驿站等设施,以便于管理和控制。

此外,汉代还实行了“统治与联合”的政策,即在一定程度上尊重西域地区的风俗习惯和宗教信仰,同时也与当地的各个部族建立了联合关系。

这种政策的实施,使得西域地区得以在一定程度上自主管理,同时也保证了汉朝在这一地区的统治。

三、经济范畴汉代西域的经济开发主要体现在两个方面:一是发展农业和手工业,二是开展贸易活动。

汉代政府鼓励西域地区的农业和手工业的发展,采取了一系列的措施,如向西域地区输送种子、农具等农业生产资料,推广种植某些作物,发展织造、制陶等手工业。

这些措施的实施,为西域地区的经济发展提供了有力的支撑。

此外,汉代还在西域地区开展贸易活动,以满足汉朝的对外贸易需求。

西域地区的丝路贸易,成为了汉朝经济发展的重要支柱。

汉朝政府通过向西域地区输送货物,收购当地的商品,以及通过官方贸易和私人贸易等方式,促进了汉朝与西域地区的贸易往来,推动了经济的发展。

四、文化范畴汉代西域的文化交流主要体现在两个方面:一是宗教信仰,二是知识传播。

汉代西域地区的人们信仰佛教、摩尼教等宗教,这些宗教信仰的传入,对当地文化的发展产生了深远的影响。

汉代西域的范畴西域是一个地理概念,指的是中国大陆西部和中亚之间的地区。

在汉代时期,西域是中原文化以外的一个区域,也是中原文化与西域文化交流的重要地带。

在汉代,中国政府对西域地区进行了统治和管理,建立了西域都护府,设置了都护、郡、县等行政机构,实行了与中原相似的政治制度。

汉代西域的范畴包括了今天的新疆、甘肃、青海、宁夏、西藏等地区。

其中新疆地区是汉代西域的核心地带,也是中原文化与西域文化交流最为频繁的地区。

在汉代,新疆地区被称为“西域”,包括了今天的塔里木盆地、库车盆地、吐鲁番盆地、伊犁河谷、天山南北山区等地区。

汉代西域地区的自然环境十分复杂,包括了戈壁、沙漠、高山、草原等不同的地貌类型。

这些地貌类型对西域地区的经济、文化和社会发展产生了深刻的影响。

汉代西域地区的经济主要以农业、畜牧业和商业为主,其中商业是西域地区的重要特色。

西域地区的商业交流和贸易活动,不仅推动了西域地区的经济发展,也促进了中原文化与西域文化的交流和融合。

汉代西域地区的社会结构和文化特点也具有独特性。

西域地区是一个多民族、多文化的地区,其中包括了汉族、回族、维吾尔族、哈萨克族等不同的民族。

这些民族之间的文化差异和交流,形成了西域地区独特的文化景观。

汉代西域地区的文化特点,主要表现在宗教、语言、书法、绘画等方面。

其中佛教是西域地区的重要宗教,对西域地区的文化、社会和政治发展产生了深远的影响。

汉代西域地区的历史,是中原文化与西域文化交流的历史,也是中国统治西域地区的历史。

汉代西域地区的统治,既有政治手段,也有文化手段。

汉代政府通过设立行政机构、建设城市、修建交通设施等方式,加强了对西域地区的统治和管理。

同时,汉代政府也采取了许多文化手段,如派遣使者、设立学校、传播汉字等,推动了中原文化与西域文化的交流和融合。

总之,汉代西域的范畴包括了新疆、甘肃、青海、宁夏、西藏等地区,这些地区的自然环境、经济、社会和文化特点,对中原文化与西域文化的交流和融合产生了深刻的影响。

第二章汉代西域

一、教学目的和要求

公元前60年,西汉在西域建立都护府,新疆正式归属汉朝版图,这是新疆历史上的重大事件。

汉朝对西域的治理以及西域与中原联系的加强,使汉代新疆经济文化发展达到前所未有的水平。

汉朝对丝绸之路的保护不仅促进了新疆与内地的联系,而且为中西经济文化交流提供了有利条件。

1、通过本章教学使学生了解汉朝统一西域的历史必然性,经过和深远意义;

2、汉朝对西域的治理措施及其作用;

3、汉代西域经济文化发展状况;

4、认识新疆自古以来就是我们统一多民族国家的一部分。

二、教学重点、难点

教学重点:西域都护府的建立及汉朝对西域的治理。

教学难点:在于讲清汉朝统一西域是西域与内地社会经济文化发展的必然趋势,是各族人民共同努力的结果。

三、教学内容

第一节匈奴与西域

(一)西域诸国

诸国的概念、地理位置、城廓诸国、行国。

(二)汉初匈奴在西域的活动

匈奴的崛起及其在西域的统治,冒顿单于在北方的统一,僮仆都尉。

(三)汉匈在西域的争夺

汉初和亲政策,张赛出使西域,汉乌联盟的建立,细君公主、解忧公主出嫁乌孙。

第二节汉朝统一西域

(一)西域都护府的设置

汉对楼兰、车师、大宛的战争,汉在西域设置使者校尉,汉乌联兵进击匈奴,汉朝设置西域都护府,西域归属中国版图。

(二)西汉对西域的治理

派官置守、册封首领、屯田、修筑烽燧亭障,派遣质子和向中央纳贡。

(三)东汉对西域的统治

1、王莽与北匈奴,

2、班超与任尚,

3、东汉统一西域的意义,

4、班勇在西域任西域长史,后著《西域记》

第三节汉代西域的经济文化

(一)经济文化的发展

屯田、水利、畜牧业、手工业、商业、文字、音乐舞蹈、宗教

(二)汉代丝绸之路

丝绸之路的名称、路线、商品、繁荣及作用

四、思考题

1、张赛出使西域的原因及历史意义?

2、汉朝对新疆的管辖与治理?

3、汉代新疆经济文化发展状况及其原因?

4、为什么说自汉代起,新疆就是伟大祖国不可分割的组成部分?

五、教学参考书目

1、《史记》《匈奴列传》《大宛列传》

2、《汉书》《西域传》《匈奴传》《张赛李广利传》《郑吉传》

3、《后汉书》《西域传》《班超传》《耿忠传》

4、江应梁:《中国民族史》上册第二编、经二、四章

5、新社科院历史所主编《新疆历史资料选辑》

6、钱伯泉《通俗新疆史》

7、苏北海:《西域历史地理》

8、林斡:《匈奴通史》

9、方英楷:《新疆屯垦史》上册、下册。