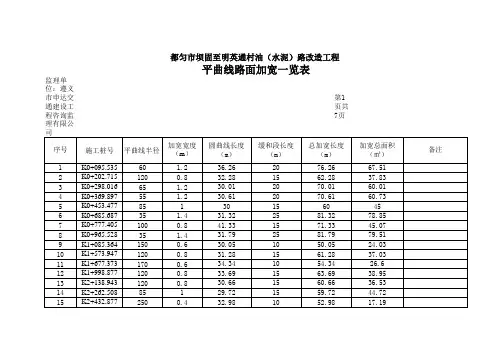

半径<=最小半径平曲线一览表

- 格式:xls

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:7

(1)机动车辆在平曲线上做圆周运动时受水平方向离心力的作用,促使车辆向曲线外侧平移和倾覆。

平曲线最小半径是指保证机动车辆以设计车速安全行驶时圆曲线最小半径。

(2)平曲线最小半径主要取决于道路的设计车速(成正比),还与行驶的稳定性、乘客的舒适程度、车辆燃料消耗和轮胎磨损等因素相关。

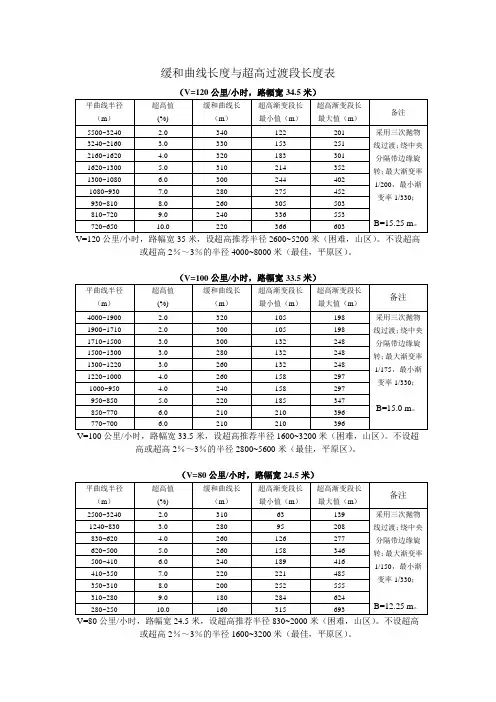

(3)超高:当地形、地物等条件限制而不允许设置平曲线最小半径时,可以将道路外侧抬高,使道路横坡呈单向内侧倾斜,称为超高。

(4)城市道路,尤其是市区道路,为有利于建筑布置及其他市政设施修建的配合要求,一般均不设超高。

玩家汇平台/ veowfmxsda823。

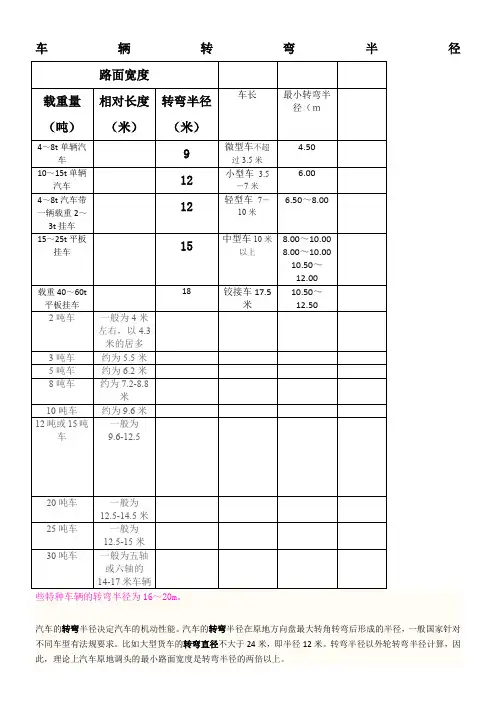

车辆转弯半径补充1:最简单的算法,把你的汽车横在路上,只要路面宽度大于你的车长稍微多一点就能调过头来。

知道了最小的转弯半径还要考虑你的车身长度啊!10.1.7 机动车出入口距城市道路交叉口、桥隧坡道起止线应大于50米。

10.1.8 居住区道路红线转弯半径不得小于6米,工业区不小于9米,有消防功能的道路,最小转弯半径为12米。

大型消防车转弯半径需要12.0米,转弯半径指的是车辆的前轮外侧,道路内缘圆弧半径均比转弯半径小,精确计算为:r2=(r12-l2)1/2-((b+h)/2)+y,但一般粗略的计算可以近似为:道路内缘圆弧半径=转弯半径-车宽-安全距离。

(消防车宽2.5m,安全距离0.25m)所以大型消防车道内缘圆弧半径取9.0米左右是安全的。

汽车库规范2.0.2 汽车最小转弯半径(Minimumturn radius of car)汽车回转时汽车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径。

建规6.0.10 .1 普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16~20m。

所以,消防车道转弯半径=普通消防车的转弯半径9m-3m(2.5+0.25)=6m作图:R1——汽车最小转弯半径;R0 ——环道外半径;R——汽车环行外半径;r2 ——环道内半径;R——汽车环行内半径;X——汽车环行时最外点至环道外边距离,宜等于或大于 250mm;Y——汽车环行时最内点至环道内边距离,宜等于或大于250mm。

汽车环形坡道除纵向坡度应符合表4.1.7规定外,还应于坡道横向设置超高,超高可按下列公式计算。

(4.1.11)式中V——设计车速,Km/h;R——环道平曲线半径(取到坡道中心线半径);μ——横向力系数,宜为0.1~0.15;ic ——超高即横向坡度,宜为2%~6%。

当坡道横向内、外两侧如无墙时,应设护栏和道牙,单行道的道牙宽度不应小于0.3m。

双行道中宜设宽度不应小于0.6m的道牙,道牙的高度不应小于0.15m。

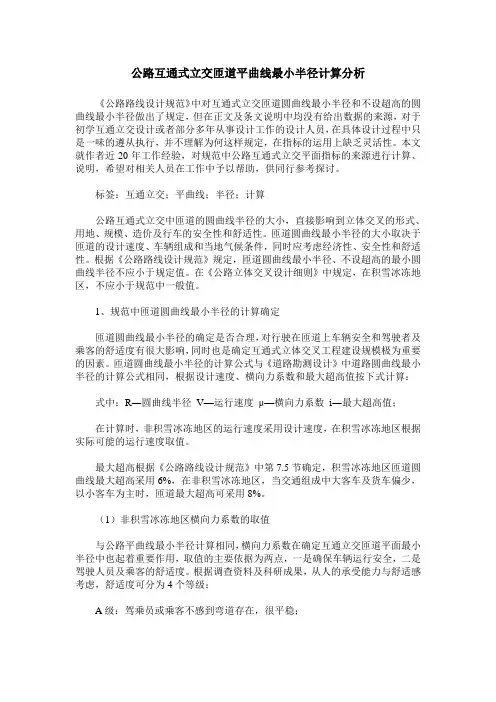

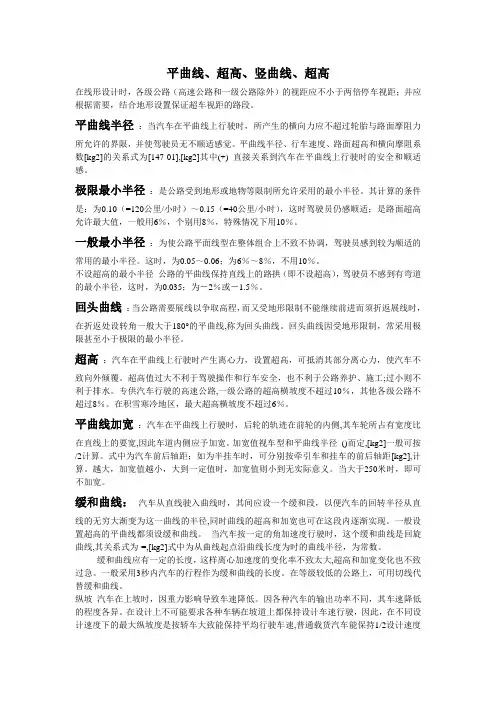

公路互通式立交匝道平曲线最小半径计算分析《公路路线设计规范》中对互通式立交匝道圆曲线最小半径和不设超高的圆曲线最小半径做出了规定,但在正文及条文说明中均没有给出数据的来源,对于初学互通立交设计或者部分多年从事设计工作的设计人员,在具体设计过程中只是一味的遵从执行,并不理解为何这样规定,在指标的运用上缺乏灵活性。

本文就作者近20年工作经验,对规范中公路互通式立交平面指标的来源进行计算、说明,希望对相关人员在工作中予以帮助,供同行参考探讨。

标签:互通立交;平曲线;半径;计算公路互通式立交中匝道的圆曲线半径的大小,直接影响到立体交叉的形式、用地、规模、造价及行车的安全性和舒适性。

匝道圆曲线最小半径的大小取决于匝道的设计速度、车辆组成和当地气候条件,同时应考虑经济性、安全性和舒适性。

根据《公路路线设计规范》规定,匝道圆曲线最小半径、不设超高的最小圆曲线半径不应小于规定值。

在《公路立体交叉设计细则》中规定,在积雪冰冻地区,不应小于规范中一般值。

1、规范中匝道圆曲线最小半径的计算确定匝道圆曲线最小半径的确定是否合理,对行驶在匝道上车辆安全和驾驶者及乘客的舒适度有很大影响,同时也是确定互通式立体交叉工程建设规模极为重要的因素。

匝道圆曲线最小半径的计算公式与《道路勘测设计》中道路圆曲线最小半径的计算公式相同,根据设计速度、横向力系数和最大超高值按下式计算:式中:R―圆曲线半径V—运行速度μ—横向力系数i―最大超高值;在计算时,非积雪冰冻地区的运行速度采用设计速度,在积雪冰冻地区根据实际可能的运行速度取值。

最大超高根据《公路路线设计规范》中第7.5节确定,积雪冰冻地区匝道圆曲线最大超高采用6%,在非积雪冰冻地区,当交通组成中大客车及货车偏少,以小客车为主时,匝道最大超高可采用8%。

(1)非积雪冰冻地区横向力系数的取值与公路平曲线最小半径计算相同,横向力系数在确定互通立交匝道平面最小半径中也起着重要作用,取值的主要依据为两点,一是确保车辆运行安全,二是驾驶人员及乘客的舒适度。

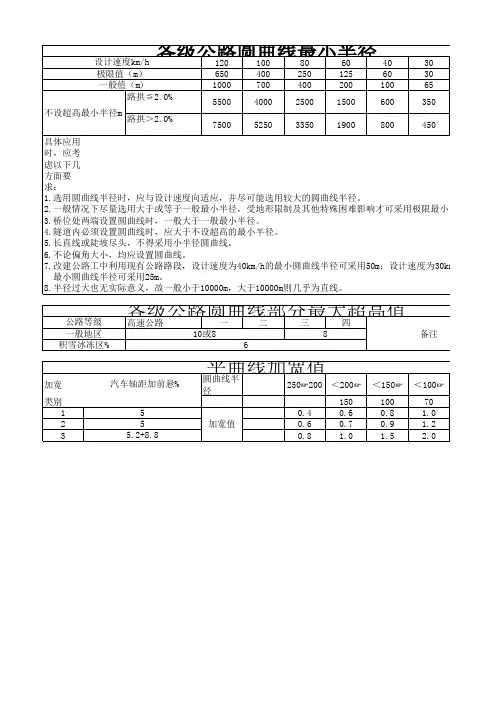

平曲线、超高、竖曲线、超高在线形设计时,各级公路(高速公路和一级公路除外)的视距应不小于两倍停车视距;并应根据需要,结合地形设置保证超车视距的路段。

平曲线半径:当汽车在平曲线上行驶时,所产生的横向力应不超过轮胎与路面摩阻力所允许的界限,并使驾驶员无不顺适感觉。

平曲线半径、行车速度、路面超高和横向摩阻系数[kg2]的关系式为[147-01],[kg2]其中(+) 直接关系到汽车在平曲线上行驶时的安全和顺适感。

极限最小半径:是公路受到地形或地物等限制所允许采用的最小半径。

其计算的条件是:为0.10(=120公里/小时)~0.15(=40公里/小时),这时驾驶员仍感顺适;是路面超高允许最大值,一般用6%,个别用8%,特殊情况下用10%。

一般最小半径:为使公路平面线型在整体组合上不致不协调,驾驶员感到较为顺适的常用的最小半径。

这时,为0.05~0.06;为6%~8%,不用10%。

不设超高的最小半径公路的平曲线保持直线上的路拱(即不设超高),驾驶员不感到有弯道的最小半径,这时,为0.035;为-2%或-1.5%。

回头曲线:当公路需要展线以争取高程,而又受地形限制不能继续前进而须折返展线时,在折返处设转角一般大于180°的平曲线,称为回头曲线。

回头曲线因受地形限制,常采用极限甚至小于极限的最小半径。

超高:汽车在平曲线上行驶时产生离心力,设置超高,可抵消其部分离心力,使汽车不致向外倾覆。

超高值过大不利于驾驶操作和行车安全,也不利于公路养护、施工;过小则不利于排水。

专供汽车行驶的高速公路,一级公路的超高横坡度不超过10%,其他各级公路不超过8%。

在积雪寒冷地区,最大超高横坡度不超过6%。

平曲线加宽:汽车在平曲线上行驶时,后轮的轨迹在前轮的内侧,其车轮所占有宽度比在直线上的要宽,因此车道内侧应予加宽。

加宽值视车型和平曲线半径()而定,[kg2]一般可按/2计算。

式中为汽车前后轴距;如为半挂车时,可分别按牵引车和挂车的前后轴距[kg2],计算。

(2)超高横坡度大于路拱坡度时,可分别采用以下三种方式:图2—12 无中间分隔带公路的超高过渡绕内边缘线旋转先将外侧车道绕路面未加宽前的中心线旋转,待达到与内侧车道构成单向横坡后,整个断面绕路面未加宽前的内侧边缘线旋转,直至全超高横坡度值。

绕中线旋转先将外侧车道绕路面未加宽前的路中心线旋转,待达到与内侧构成单向横坡后,整个断面一同绕路面未加宽前的路中心线旋转,直至全超高横坡度值。

绕外边缘线旋转先将外侧车道绕路面外侧边缘旋转,与此同时,内侧车道随中线的降低而相应降低,待达到单向横坡后,整个断面仍绕外侧车道边缘旋转,直至超高横坡值。

一般新建公路多用绕内边缘线旋转方式;旧路改建工程多用绕中心线旋转方式;绕外侧边缘线旋转是一种比较特殊的设计,仅用于某些为改善路容的地点。

2.有中间分隔带公路的超高过渡(1)绕中央分隔带的中心线旋转先将外侧行车道绕中央分隔带的中心线旋转,待达到与内侧行车道构成单向横坡后,整个断面一同绕中央分隔带的中心线旋转,直至全超高横坡值。

(2)绕中央分隔带两侧边缘线旋转将两侧行车道分别绕中央分隔带两侧边缘线旋转,使之各自成为独立的单向超高断面。

此时中央分隔带维持原水平状态。

(3)绕各自行车道中线旋转将两侧行车道分别绕各自的行车道中心线旋转,使之各自成为独立的单向超高断面,此时中央分隔带两边缘分别升高与降低而成为倾斜断面。

三种超高过渡方式各有优缺点,中间带宽度较窄时可采用绕中央分隔带的中心线旋转;各种中间带宽度的都可以采用绕中央分隔带的两侧边缘旋转;对于车道数大于4条的公路可采用绕各自行车道中心线旋转;图2—13 有中间分隔带公路的超高过渡(三)超高缓和段长度为了行车的舒适、路容的美观和排水的通畅,必须设置一定长度的超高缓和段,超高的过渡则是在超高缓和段全长范围内进行的。

双车道公路超高缓和段长度按下式计算:(2—23)式中:Lc —超高缓和段长度; B —旋转轴至行车道外侧边缘的宽度(m);△i —超高旋转轴外侧的最大超高横坡度与原路拱横坡度的代数差;p —超高渐变率(由于逐渐超高而引起外侧边缘纵坡与路线原设计纵坡的差值)。