竖曲线半径

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:33

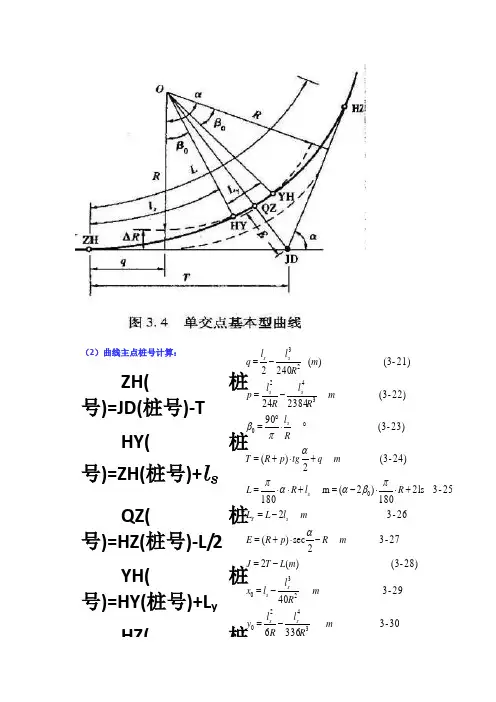

(2)曲线主点桩号计算:ZH(桩号)=JD(桩号)-T HY(桩号)=ZH(桩号)+ls QZ(桩号)=HZ(桩号)-L/2 YH(桩号)=HY(桩号)+L y HZ(桩30-3 336629-3 4028)-(3 )(227-3 2sec )(26-3 225-3 2ls 180)2(m 18024)-(3 2)(23)-(3 9022)-(3 23842421)-(3 )( 24023420230034223m Rl R l y m R l l x m L T J m R p R E m l L L R l R L m q tg p R T Rl m R l R l p m R l l q s s sss Y s s s s s s -=-=-=-⋅+=-=+⋅⋅-=+⋅⋅=+⋅+=︒⋅︒=-=-=απβααπαπβ第三节竖曲线纵断面上两个坡段的转折处,为方便行车,用一段曲线来缓和,称为竖曲线。

可采用抛物线或圆曲线。

一、竖曲线要素的计算公式相邻坡段的坡度为i1和i2,代数差为ω=i2 -i1ω为正时,是凹曲线;ω为负,是凸曲线。

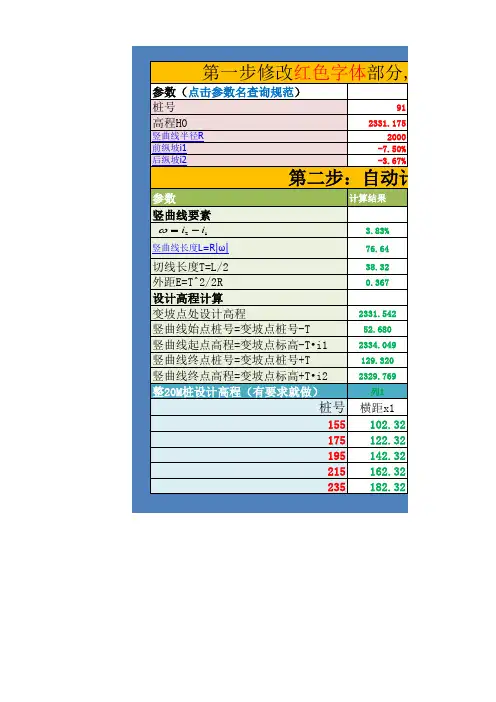

2.竖曲线诸要素计算公式竖曲线长度或竖曲线半径R: (前提:ω很小)L=Rω竖曲线切线长:T=L/2=Rω/2竖曲线上任一点竖距h:竖曲线外距:[例1]、某山岭区二级公路,变坡点桩号为K5+030.00,高程为427.68m,i1=+5%,i2=-4%,竖曲线半径R=2000m。

试计算竖曲线诸要素以及桩号为K5+000.00和K5+100.00处的设计高程。

解:1.计算竖曲线要素ω= |i2-i1|= |-0.04-0.05| =0.09,为凸型。

曲线长L=Rω=2000×0.09=180m切线长T=L/2=180/2=90m外距E=T2/2R=902/2×2000=2.03m2.计算设计高程竖曲线起点桩号=(K5+030.00)-90=K4+940.00竖曲线起点高程=427.68-90×0.05=423.18竖曲线终点桩号=(K5+030.00)+90=K5+120.00竖曲线终点高程=427.68-90×0.04=424.08桩号K5+000.00处:横距K5x 1=(K5+ 000.00)-(K4+940.00)=60m 竖距h 1=x 12/2R=602/2×2000=0.90m 切线高程=427.68-(90-60)×0.05=426.18m 423.18+60×0.05=426.18设计高程=426.18-0.90=425.28m 桩号K5+100.00处:横距x 2=(K5+120.00)-(K5+100.00)=20m 竖距h 2=x 22/2R=202/2×2000=0.1m切线高程=427.68-(90-20)×0.04=424.88m 设计高程=424.88-0.1=424.78m 横距x 2=(K5+100.00)-(K4+940.00)=160m 竖距h 2=x 22/2R=1602/2×2000=6.4m 切线高程=423.18+160×0.05=431.18m 设计高程=431.18-6.40=424.78m[例2]平原区某二级公路有一弯道,偏角α右=15°28′30″,半径R=600m ,缓和曲线长度Ls=70m , JD=K2+536.48。

竖曲线是在变坡点处,为了行车平顺的需要而设置的一段曲线。

竖曲线的形状,通常采用圆曲线或二次抛物线两种。

在设计和计算上抛物线比圆曲线更为方便,故一般采用二次抛物线。

在纵坡设计时,由于纵断面上只反映水平距离和竖直高度,因此竖曲线的切线长与弧长是其在水平面上的投影,切线支距是竖直的高程差,相邻两条纵坡线相交角用坡度差表示。

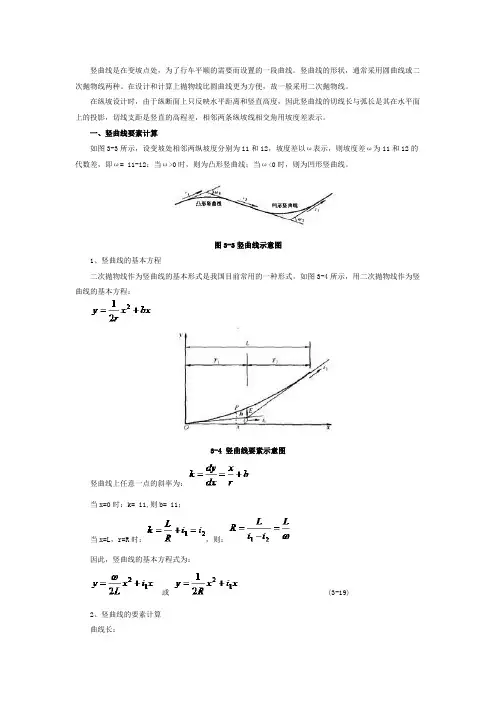

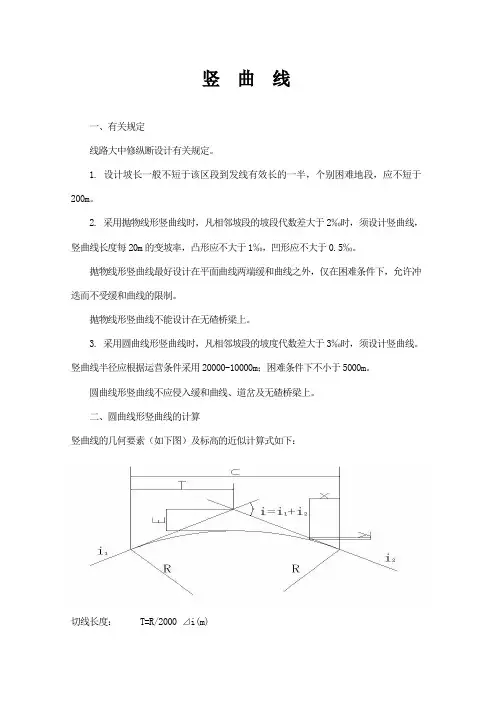

一、竖曲线要素计算如图3-3所示,设变坡处相邻两纵坡度分别为i1和i2,坡度差以ω表示,则坡度差ω为i1和i2的代数差,即ω= i1-i2:当ω>0时,则为凸形竖曲线;当ω<0时,则为凹形竖曲线。

图3-3竖曲线示意图1、竖曲线的基本方程二次抛物线作为竖曲线的基本形式是我国目前常用的一种形式。

如图3-4所示,用二次抛物线作为竖曲线的基本方程:3-4 竖曲线要素示意图竖曲线上任意一点的斜率为:当x=0时:k= i1,则b= i1;当x=L,r=R时:,则:因此,竖曲线的基本方程式为:或 (3-19)2、竖曲线的要素计算曲线长:(3-20)切线长:(3-21)外距:(3-22)曲线上任意一点的竖距(改正值):(3-23)二、竖曲线设计标准竖曲线的设计标准包括竖曲线的最小半径和最小长度。

1、竖曲线设计的限制因素(1)缓和冲击汽车在竖曲线上行驶时会产生径向离心力,在凸形竖曲线上行驶会减重,在凹形竖曲线上行驶会增重,如果这种离心力达到某种程度时,乘客就会有不舒适的感觉,同时对汽车的悬挂系统也有不利影响,故应对径向离心力加速度加以控制。

根据试验得知,离心加速度a限制在0.5~0.7m/s2比较合适。

汽车在竖曲线上行驶时其离心加速度为:(3-24)《标准》中确定竖曲线半径时取a=0.278 m/s2。

或(3-25)(2)行程时间不宜过短汽车从直坡段驶入竖曲线时,如果其竖曲线长度过短,汽车倏忽而过,冲击力大,旅客会感到不舒适,太短的竖曲线长度从视觉上也会感到线形突然转折。

因此,应限制汽车在竖曲线上的行程时间,一般不宜小于3s。

竖曲线半径定义

竖曲线半径是指道路设计中的一个参数,用于描述道路竖曲线的曲率大小。

竖曲线是指道路在垂直方向上的曲线,用来连接不同的高程。

竖曲线半径即为竖曲线的曲率半径,表示竖曲线所形成的圆弧的半径长度。

在道路设计中,竖曲线半径的大小很重要,它影响着道路的坡度和曲线的平顺程度。

竖曲线半径越大,曲线的变化越平缓,车辆过弯时的加速度和侧向力较小,行驶更加平稳。

相反,竖曲线半径越小,曲线的变化越急,车辆过弯时的加速度和侧向力较大,行驶则较为颠簸。

在道路设计中,根据道路的等级和设计速度等因素,会确定竖曲线的最小半径。

一般来说,在高速公路等高速道路上,竖曲线半径一般较大,以确保车辆能够平稳过弯;而在城市道路等低速道路上,由于车速较低,竖曲线半径可以较小。

此外,竖曲线半径的选择还需要考虑其他因素,如地形条件、车辆类型等。

竖曲线要素计算公式

竖曲线的要素计算公式包括以下几个要素:

1. 半径(R):竖曲线的曲线半径,可以通过以下公式计算:

R = (L^2) / (24 * A)

其中,L为曲线的长度,A为需满足的标准偏差值。

2. 起点切线长(T1):即曲线前切线的长度,可以通过以下

公式计算:

T1 = L * (1 - ((2 * R) / (3 * A)))

其中,L为曲线的长度,R为曲线半径,A为需满足的标准

偏差值。

3. 终点切线长(T2):即曲线后切线的长度,可以通过以下

公式计算:

T2 = L * (1 - ((2 * R) / (3 * A)))

其中,L为曲线的长度,R为曲线半径,A为需满足的标准

偏差值。

4. 铁路曲线中心角(θ):即曲线的转角,可以通过以下公式

计算:

θ = (L / R) * 30°

其中,L为曲线的长度,R为曲线半径。

5. 切线长(T):即曲线的切线长度,可以通过以下公式计算: T = T1 + T2

6. 过渡曲线长度(Lg):即曲线的过渡段长度,可以通过以

下公式计算:

Lg = (R / A) * 100

其中,R为曲线半径,A为需满足的标准偏差值。

需要注意的是,以上公式仅适用于标准的竖曲线计算,实际情况中可能会有一些修正或调整。

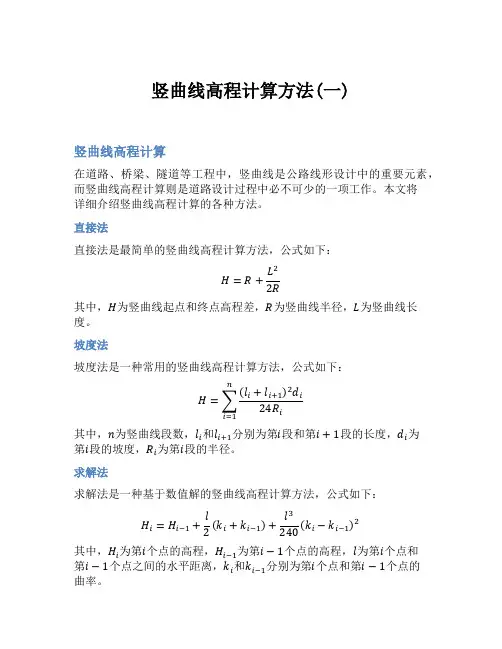

竖曲线高程计算方法(一)竖曲线高程计算在道路、桥梁、隧道等工程中,竖曲线是公路线形设计中的重要元素,而竖曲线高程计算则是道路设计过程中必不可少的一项工作。

本文将详细介绍竖曲线高程计算的各种方法。

直接法直接法是最简单的竖曲线高程计算方法,公式如下:H=R+L2 2R其中,H为竖曲线起点和终点高程差,R为竖曲线半径,L为竖曲线长度。

坡度法坡度法是一种常用的竖曲线高程计算方法,公式如下:H=∑(l i+l i+1)2d i24R ini=1其中,n为竖曲线段数,l i和l i+1分别为第i段和第i+1段的长度,d i为第i段的坡度,R i为第i段的半径。

求解法求解法是一种基于数值解的竖曲线高程计算方法,公式如下:H i=H i−1+l2(k i+k i−1)+l3240(k i−k i−1)2其中,H i为第i个点的高程,H i−1为第i−1个点的高程,l为第i个点和第i−1个点之间的水平距离,k i和k i−1分别为第i个点和第i−1个点的曲率。

分段求解法分段求解法是一种将竖曲线按照不同的半径等级分段求解的高程计算方法,公式如下:s iH i=H i−1+∫k(ρ(s))dss i−1其中,H i为第i个点的高程,H i−1为第i−1个点的高程,s i−1和s i分别为第i−1个点和第i个点之间的弧长,k(ρ(s))为曲率半径为ρ(s)时的曲率。

以上就是竖曲线高程计算的各种方法,根据不同的情况和要求,可以选择不同的方法进行计算。

混合法混合法是将直接法、坡度法、求解法和分段求解法结合起来的一种综合性高程计算方法,可以根据需要选择不同的计算方法进行竖曲线高程的计算。

混合法的具体过程如下:1.根据竖曲线长度和曲率要求选择直接法或坡度法计算竖曲线起点和终点的高程差。

2.确定分段长度和半径等级,使用分段求解法计算竖曲线半径变化较为平缓的区间的高程,并将计算结果与直接法或坡度法的计算结果进行校核。

3.使用求解法计算竖曲线半径变化较为显著的区间的高程,将计算结果与分段求解法和直接法或坡度法的计算结果进行校核。

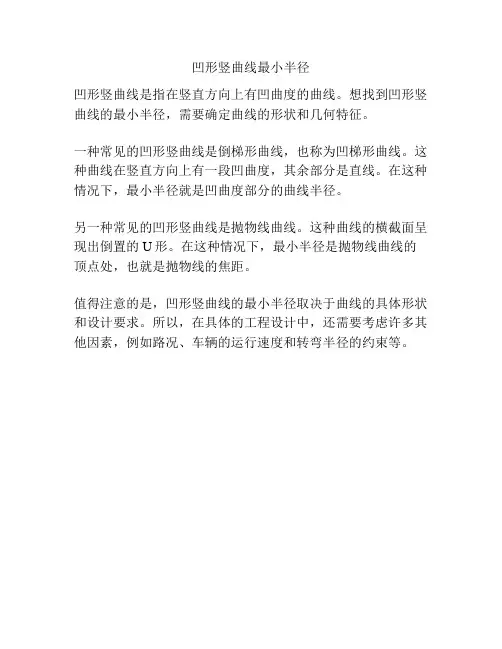

凹形竖曲线最小半径

凹形竖曲线是指在竖直方向上有凹曲度的曲线。

想找到凹形竖曲线的最小半径,需要确定曲线的形状和几何特征。

一种常见的凹形竖曲线是倒梯形曲线,也称为凹梯形曲线。

这种曲线在竖直方向上有一段凹曲度,其余部分是直线。

在这种情况下,最小半径就是凹曲度部分的曲线半径。

另一种常见的凹形竖曲线是抛物线曲线。

这种曲线的横截面呈现出倒置的U形。

在这种情况下,最小半径是抛物线曲线的顶点处,也就是抛物线的焦距。

值得注意的是,凹形竖曲线的最小半径取决于曲线的具体形状和设计要求。

所以,在具体的工程设计中,还需要考虑许多其他因素,例如路况、车辆的运行速度和转弯半径的约束等。

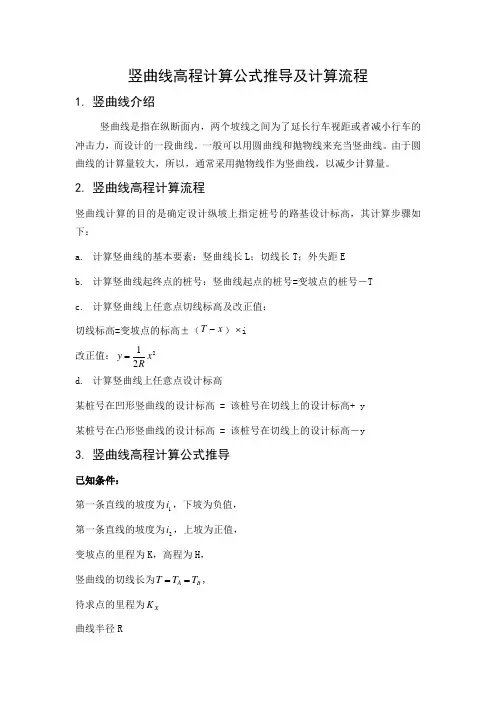

竖曲线高程计算公式推导及计算流程1. 竖曲线介绍竖曲线是指在纵断面内,两个坡线之间为了延长行车视距或者减小行车的冲击力,而设计的一段曲线。

一般可以用圆曲线和抛物线来充当竖曲线。

由于圆曲线的计算量较大,所以,通常采用抛物线作为竖曲线,以减少计算量。

2. 竖曲线高程计算流程竖曲线计算的目的是确定设计纵坡上指定桩号的路基设计标高,其计算步骤如下:a. 计算竖曲线的基本要素:竖曲线长L ;切线长T ;外失距Eb. 计算竖曲线起终点的桩号:竖曲线起点的桩号=变坡点的桩号-Tc. 计算竖曲线上任意点切线标高及改正值: 切线标高=变坡点的标高±(x T -)⨯i 改正值:221x Ry =d. 计算竖曲线上任意点设计标高某桩号在凹形竖曲线的设计标高 = 该桩号在切线上的设计标高+ y 某桩号在凸形竖曲线的设计标高 = 该桩号在切线上的设计标高-y3. 竖曲线高程计算公式推导已知条件:第一条直线的坡度为1i ,下坡为负值, 第一条直线的坡度为2i ,上坡为正值, 变坡点的里程为K ,高程为H , 竖曲线的切线长为B A T T T ==, 待求点的里程为X K 曲线半径R竖曲线特点:抛物线的对称轴始终保持竖直,即:X 轴沿水平方向,Y 轴沿竖直方向,从而保证了X 代表平距,Y 代表高程。

抛物线与相邻两条坡度线相切,抛物线变坡点两侧一般不对称,但两切线长相等。

竖曲线高程改正数计算公式推导 设抛物线方程为:()021≠++=a c bx ax y 设直线方程为:()02≠+=k b kx y由图可知,抛物线与直线都经过坐标系222Y O X 的原点2O ,所以可得:00==b c ;分别对21y y 、求导可得:b ax y +=2'1k y ='2当0=x 时,由图可得:b i y ==1'1k i y ==1'2当L x =时,由图可得:12'12i aL i y +==由上式可得:RL L i i a 212212==-=ω 所以抛物线方程为:x i x Ry 12121+=直线方程为:x i y 12=对于竖曲线上任意一点P ,到其切线上Q 点处的竖直距离,即高程改正数y 为:21122121X RX i X i X R y y y P Q =-+=-= 竖曲线曲线元素推导竖曲线元素有切线长T 、外失距E 和竖曲线长L 三个元素,推导过程如下: 由图可知:2tan ω=R T 由于转角ω很小,所以可近似认为22tanωω=,因此可得:2ωR T =由图易得:ωR L = 将切线长T 带入到221x Ry =中可得 外失距RT E 22=4. 曲线高程计算示例已知:某条道路变坡点桩号为K25+460.00,高程为780.72.m ,i1=0.8%,i2=5%,竖曲线半径为5000m 。

竖曲线一、有关规定线路大中修纵断设计有关规定。

1. 设计坡长一般不短于该区段到发线有效长的一半,个别困难地段,应不短于200m。

2. 采用抛物线形竖曲线时,凡相邻坡段的坡段代数差大于2‰时,须设计竖曲线,竖曲线长度每20m的变坡率,凸形应不大于1‰,凹形应不大于0.5‰。

抛物线形竖曲线最好设计在平面曲线两端缓和曲线之外,仅在困难条件下,允许冲迭而不受缓和曲线的限制。

抛物线形竖曲线不能设计在无碴桥梁上。

3. 采用圆曲线形竖曲线时,凡相邻坡段的坡度代数差大于3‰时,须设计竖曲线。

竖曲线半径应根据运营条件采用20000-10000m;困难条件下不小于5000m。

圆曲线形竖曲线不应侵入缓和曲线、道岔及无碴桥梁上。

二、圆曲线形竖曲线的计算竖曲线的几何要素(如下图)及标高的近似计算式如下:切线长度: T=R/2000 ⊿i(m)竖曲线长度: C≈2T(m)竖曲线纵距: y≈x2/2R(m) 式中x——竖曲线横距(m)竖曲线外矢距 E=T2/2R(m)竖曲线标高 H=h±y(m) 式中 h——计算点的路肩设计标高(m);y——竖曲线上计算点的纵距,凹形竖曲线取“+”,凸竖曲线取“-”形。

不同半径的竖曲线纵距如表竖曲线纵距表y(m)不同半径的竖曲线要素如表竖曲线要素表(m)三、抛物线形竖曲线的计算抛物线形竖曲线在作为竖曲线使用的范围内,曲率变化非常小,在工程实施上与圆曲线形竖曲线无甚差别,即实质上是大半径的圆曲线形竖曲线,其换算半径:R=1000⊿l/r(m)式中 ⊿l ——抛物线形竖曲线的短坡段长度(m ),一般采用20m ; r ——每一短坡段的变坡率(‰)。

⊿l 为20m ,R 与γ的对应关系如表3。

抛物线形竖曲线的几何要素及标高可沿用下列公式计算:⊿i=i 1+i 2 C ’=20⊿i/γ T ≈C ’/2 y ≈γ/40000x 2 E 0≈γ/40000T 2式中 i 1 i 2 ——坡度,用千分率表示; ⊿i ——两相邻坡段的坡度,代数差;y E 0 ——根据表3换算;C ——抛物线形竖曲线长度,取整至m 。

凸形竖曲线最小长度和最小半径的确定

凸形竖曲线是一种常见的道路设计曲线,它的特点是在竖直方向上呈现凸形,可以有效地减少车辆在行驶过程中的惯性力,提高行驶的安全性和舒适性。

在设计凸形竖曲线时,需要考虑两个重要的因素,即最小长度和最小半径。

最小长度是指在设计凸形竖曲线时,需要保证曲线的长度最小化。

这是因为道路的建设成本与道路长度成正比,因此在保证安全性和舒适性的前提下,尽可能地缩短曲线长度可以有效地降低建设成本。

在实际设计中,最小长度的确定需要考虑车辆的行驶速度、车辆类型和道路的使用情况等因素,以确保曲线的长度能够满足实际需求。

最小半径是指在设计凸形竖曲线时,需要保证曲线的半径最小化。

这是因为曲线的半径越小,车辆在行驶过程中所受到的惯性力就越小,从而提高行驶的安全性和舒适性。

在实际设计中,最小半径的确定需要考虑车辆的行驶速度、车辆类型和道路的使用情况等因素,以确保曲线的半径能够满足实际需求。

在确定凸形竖曲线的最小长度和最小半径时,需要综合考虑多种因素,以确保曲线的安全性和舒适性。

例如,在设计高速公路时,需要保证曲线的最小长度和最小半径能够满足高速行驶的需求,同时还需要考虑车辆的制动距离和加速距离等因素,以确保行驶的安全性。

在设计城市道路时,需要考虑车辆的行驶速度和交通流量等因素,以确保曲线的最小长度和最小半径能够满足城市道路的使用需

求。

凸形竖曲线的最小长度和最小半径是道路设计中非常重要的因素,它们直接影响着道路的安全性和舒适性。

在实际设计中,需要综合考虑多种因素,以确保曲线的长度和半径能够满足实际需求,从而提高道路的使用效率和安全性。

简述凹形竖曲线极限最小半径的确定依据

凹形竖曲线极限最小半径的确定依据是根据道路设计标准和交通安全要求进行计算和确定的。

在道路设计中,凹形竖曲线是指道路纵向曲线的一种形式,其形状为中间低两侧高,常用于山区道路或高速公路的陡坡区段。

凹形竖曲线的设计旨在提供合理的视距和车辆稳定性,以确保车辆在通过该曲线时能够保持较高的安全性能。

确定凹形竖曲线极限最小半径的依据主要考虑以下因素:

1. 设计速度:凹形竖曲线的半径与设计速度密切相关。

一般情况下,设计速度越高,所要求的凹形竖曲线的极限最小半径越大。

道路设计标准中通常会提供不同设计速度下的凹形竖曲线极限最小半径的数值范围。

2. 车辆运动性能:凹形竖曲线的半径应考虑车辆行驶时的横向加速度限制,以确保车辆不会出现侧滑或失控情况。

基于车辆运动性能的分析,设计标准会规定凹形竖曲线极限最小半径与车辆横向加速度的关系。

3. 车辆相互碰撞避免:在凹形竖曲线的设计中,还需要考虑车辆之间的相互避让和碰撞避免。

设计标准会规定凹形竖曲线极限最小半径与交通流量密度、车辆尺寸等因素相关,以确保车辆能够安全通过并进行避让。

综上所述,凹形竖曲线极限最小半径的确定依据主要考虑设计速度、车辆运动性能以及车辆相互碰撞避免等因素。

这些依据旨在保证凹形竖曲线的安全性能,提供行车的舒适性和可靠性。

在道路设计中,合理确定凹形竖曲线极限最小半径是确保交通安全的重要一环。

竖曲线上点的高程计算公式1.字母所代表的意义:R:曲线半径i1:ZY~JD方向的坡度1.字母所代表的意义:i0:路拱坡度i b:超高坡度L s:缓和曲线长精心整理精心整理b 1:所求点~路中线距离x 0:从直缓开始,到路左右坡度一致的距离,即图中C---Cx :所求点~直缓或缓直的距离h b :超高值超高计算公式1相对于路中线超高值行车道外侧边缘行车道内侧边缘X0=2×i0/(i0+ib)×Ls X≤x0hb=b1×(i0+ib)×X/Ls-b1×i0hb=-(b1+bx)×i0X≥x0hb=-(b1+bx)×X/LS×ib 行车道外侧边缘行车道内侧边缘hb=(-i0+(i0+ib)×X/Ls)×bhb=(-i0-(ib-i0)×X/Ls)×bi0:路拱坡度ib:超高坡度L s :缓和曲线长b:到路中线距离X:所求点到ZH(HZ)距离超高计算公式2()b si i L i x +=0002 1)当x ≤x 0时行车道外侧边缘:()0101i b L xi i b h sb b -+=行车道内侧边缘:()01i b b h x b +-=2)当x≥x0时行车道外侧边缘:()11i bLxiibhsbb-+=行车道内侧边缘:()bsxbiLxbbh+-=13.计算公式(公式2):精心整理。