第18章 两栖纲分类

- 格式:ppt

- 大小:26.40 MB

- 文档页数:24

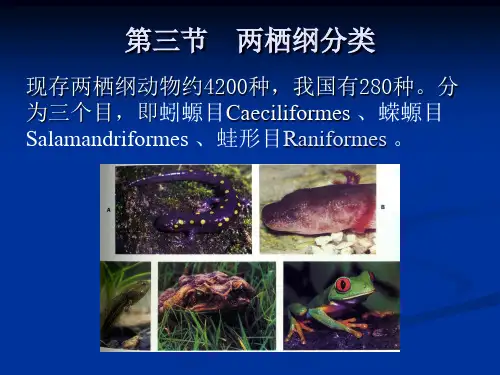

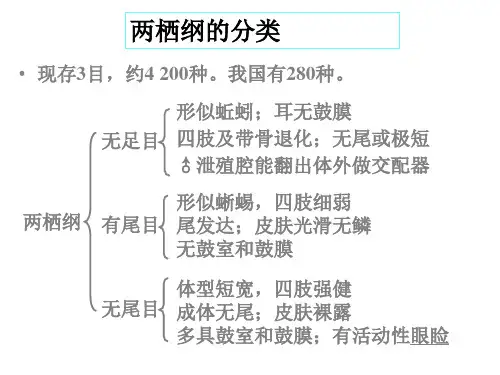

【初中生物】两栖纲的分类两栖纲包括无足目、有尾目和无尾目三个目。

全世界有两栖动物约4200种,我国有将近280种。

1.无足目这是原始的一类,又是营钻穴生活的特化类型。

体呈蠕虫状,无四肢。

鱼螈为本目代表,主要产于亚洲热带地区,近年来在我国云南西双版纳采获。

2.存有尾目这就是更适合于水中生活的较低等的一目,多数种类终生生活在水中,一部分种类变态后,返回水至干燥的陆地上生活。

体长形,存有四肢或仅有前肢,尾终生存有初中历史。

幼体用鳃体温,成体用肺体温,也存有一些种类终生存有鳃而缺乏肺。

大鲵、蝾螈都属本目。

3.无尾目这是现代两栖类中较为高等、种类最多、分布最广的一目。

成体无尾,有发达的四肢,后肢强大,适于跳跃或游泳,通常营水陆两栖生活,但生殖时必须回到水中。

我国常见的种类有黑斑蛙、金线蛙、林蛙、雨蛙、树蛙、蟾蜍等。

两栖类的绝大多数就是有益动物,它们在歼灭害虫方面起至着关键的促进作用。

蛙类的食物中包含危害作物轻微的蝼蛄、天牛、蚱蜢、稻螟等,也包含传播病原体的蚊、蝇、白岭等。

它们大多就是夜间出捕食,刚好可以消解白天活动的鸟类所无法消解的昆虫。

因此,必须大力提倡维护蛙类,避免偷猎。

很多两栖类可供药用。

闻名的中药蟾酥是由蟾蜍毒腺的分泌物加工制成的,具有强心、解毒等作用。

蛤土蟆油是由中国林蛙的输卵管风干制成的,为滋补强壮剂。

在医学上雄蟾蜍曾被广泛地用于妊娠诊断,这是因为孕妇尿中含有较多的绒毛膜促性腺激素,注射到雄蟾蜍皮下后,可以引起雄蟾蜍的排精反应。

蛙和蟾蜍也是供教学和科学研究用的良好实验动物。

第十八章两栖纲第一节从水生到陆生的转变本节主要是要理解并掌握水陆环境的4点主要差异,登陆面临的6大矛盾,五趾型附肢出现的意义,两栖类对陆生的初步适应和不完善性。

都很好理解,不难,不再具体阐述。

两栖:个体发育中经历幼体水生和成体水陆兼栖生活的变温脊椎动物。

水陆环境的主要差异:(1)含氧量:水:空气(1:20)(2)水密度:比空气大1000倍(3)水温:变幅小25-30(4)陆地环境多样:水生到陆生所面临的问题:(1)呼吸问题(2)支撑身体的问题(3)防止体内水分蒸发的问题(4)在陆地繁殖的问题(5)维持体温的问题(6)感觉器官、神经系统的进化问题适应性特征不完善性1.具五指(趾)型附肢支持力弱,位体侧2.成体为肺呼吸幼体鳃呼吸,皮肤辅助3.皮肤初步角质化角质化不够,怕旱,怕盐4.成体为不完全双循环幼体单循环5.新陈代谢水平低调节能力弱,变温6.体外受精,发育经变态水中繁殖7.神经感官:具中耳,大脑半球分开第二节两栖纲的主要特征本节是本章的重点,要紧紧围绕两栖纲初步适应陆生生活的特征的“初步”二字来学习和掌握。

(一)外形(P372)教材上将两栖纲动物的体形分为穴居型、水栖型、陆栖型,实际上这种分法基本上与常规的“蚓螈型、鲵螈型、蛙蟾型”相对应。

身体分为头、躯干和四肢,(二)皮肤(P372)1、皮肤的特征:皮肤裸露和富于腺体(粘液腺,毒腺)另外皮肤轻微角质化和皮肤薄,皮肤下有淋巴隙(所以蛙类的皮肤易于剥离)2、补充:几个概念需要理解:(1)褶:皮肤上的线状的隆起。

(2)瘰粒:皮肤上排列不规则、表面较粗糙的颗粒状大隆起。

(3)疣粒:较之瘰粒要小的光滑的颗粒状隆起。

(4)痣粒:更小的隆起。

当然,上述几种粒的大小区别没有一个绝对量化标准,是相对的,带有经验性质的,但这是在分类中经常会用到的描述特征,因此要理解。

3、补充:两栖动物的皮肤颜色随着环境改变而变异很大,所以识别两栖动物不能单靠颜色,这与鸟类是完全不同的(颜色是鸟类分类一个非常重要的特征)。