第二十七章病因研究答案讲课教案

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:5

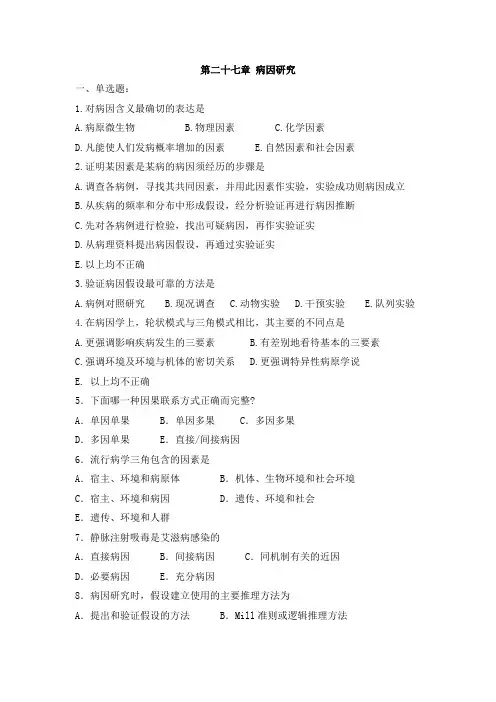

第二十七章病因研究一、单选题:1.对病因含义最确切的表达是A.病原微生物B.物理因素C.化学因素D.凡能使人们发病概率增加的因素E.自然因素和社会因素2.证明某因素是某病的病因须经历的步骤是A.调查各病例,寻找其共同因素,并用此因素作实验,实验成功则病因成立B.从疾病的频率和分布中形成假设,经分析验证再进行病因推断C.先对各病例进行检验,找出可疑病因,再作实验证实D.从病理资料提出病因假设,再通过实验证实E.以上均不正确3.验证病因假设最可靠的方法是A.病例对照研究B.现况调查C.动物实验D.干预实验E.队列实验4.在病因学上,轮状模式与三角模式相比,其主要的不同点是A.更强调影响疾病发生的三要素B.有差别地看待基本的三要素C.强调环境及环境与机体的密切关系D.更强调特异性病原学说E. 以上均不正确5.下面哪一种因果联系方式正确而完整?A.单因单果 B.单因多果 C.多因多果D.多因单果 E.直接/间接病因6.流行病学三角包含的因素是A.宿主、环境和病原体 B.机体、生物环境和社会环境C.宿主、环境和病因 D.遗传、环境和社会E.遗传、环境和人群7.静脉注射吸毒是艾滋病感染的A.直接病因 B.间接病因 C.同机制有关的近因D.必要病因 E.充分病因8.病因研究时,假设建立使用的主要推理方法为A.提出和验证假设的方法 B.Mill准则或逻辑推理方法C.科学实验四法 D.一般演绎法 E.循证医学的方法9.某种因素与疾病两个事件都与另外一种因素有联系,由此导致两个事件间出现的统计学上的关联是A.偶然关联 B.继发关联 C.间接关联D.直接因果关联 E.统计学关联10.流行病学的病因定义是A.只要疾病发生,必然有病因存在 B.病因存在,必然引起疾病C.引起病理变化的因素 D.引起疾病发生概率升高的因素E.引起疾病发生的诸多因素11.下列哪种方法对控制混杂不起作用A.随机化 B.分层分析 C.标准化 D.盲法 E.匹配12.研究口服避孕药与心肌梗死的关系时,为了避免年龄因素的影响,只选择35~45岁的妇女作为研究对象。

部编版语文四年级上册27.1《扁鹊治病》公开课导学案一、课文内容梳理1. 教材背景介绍本课教学内容为《扁鹊治病》,是部编版四年级上册第27课的一部分。

故事讲述了扁鹊医治病人的故事,通过这个故事,我们可以了解到扁鹊是中国古代著名的医生。

2. 教学目标•知识目标:了解扁鹊的医术和医治病人的故事内容。

•能力目标:培养学生的阅读理解能力,提高学生的语文综合素养。

•情感目标:激发学生对中华传统医学的兴趣,培养学生的爱国情感。

二、教学重点与难点1. 教学重点•掌握课文内容,了解扁鹊医治病人的故事。

•学习并理解生僻词语和成语,并能正确运用。

2. 教学难点•了解和掌握古代医生扁鹊的故事,理解他的医术背景和医治病人的方法。

•理解文章中的生僻词语和成语,能正确理解并运用于实际语境。

三、课堂教学设计1. 教学环节•导入:通过谈论医生的作用和重要性,引出学生对医药文化的认识。

•展示:教师用图片展示扁鹊的形象,引发学生对扁鹊的好奇心。

•阅读:分段阅读文章,帮助学生理解故事情节。

•讨论:引导学生讨论扁鹊医治病人的方法和医学态度。

•总结:总结本节课的重点内容,梳理学生的学习收获。

2. 课堂活动•语言运用:让学生用自己的语言复述故事内容。

•小组讨论:组织学生分组讨论扁鹊医治病人的医术优点。

•生僻词语练习:让学生分组解释文中出现的生僻词语和成语的含义。

四、教学评价与反思在课堂教学过程中,通过教师的引导让学生主动思考,不仅能提高学生的学习积极性,还能培养他们的自主学习能力。

此外,通过多样化的教学活动设计,也可以更好地激发学生的学习兴趣,提高课堂教学效果。

五、延伸阅读与拓展•让学生自行查阅更多关于扁鹊的医术和故事,进一步了解古代医学文化。

•探讨中医与西医的差异和联系,拓宽学生的医学知识面。

•开展关于健康生活方式的讨论,引导学生关注健康问题。

通过本节课的学习,学生不仅能够了解古代医生扁鹊的医术,还能够培养对中华传统文化的兴趣,进一步激发学生学习语文的热情。

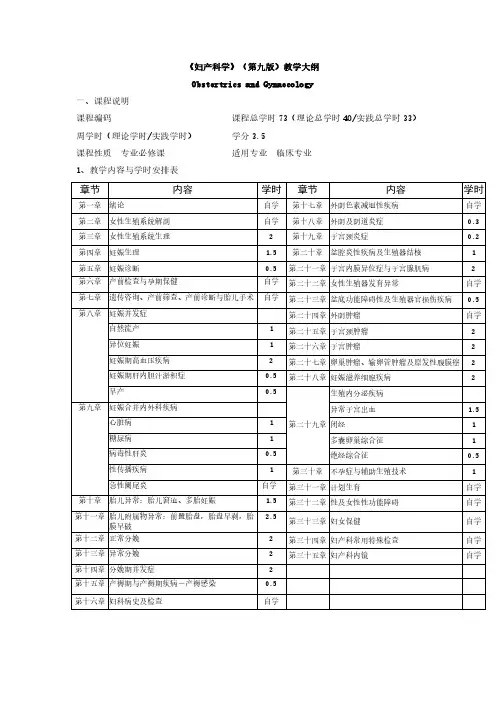

《妇产科学》(第九版)教学大纲Obstertrics and Gynaecology一、课程说明课程编码课程总学时73(理论总学时40/实践总学时33)周学时(理论学时/实践学时)学分3.5课程性质专业必修课适用专业临床专业1、教学内容与学时安排表章节内容学时章节内容学时第一章绪论自学第十七章外阴色素减退性疾病自学第二章女性生殖系统解剖自学第十八章外阴及阴道炎症0.3第三章女性生殖系统生理2第十九章子宫颈炎症0.2第四章妊娠生理 1.5第二十章盆腔炎性疾病及生殖器结核1第五章妊娠诊断0.5第二十一章子宫内膜异位症与子宫腺肌病2第六章产前检查与孕期保健自学第二十二章女性生殖器发育异常自学第七章遗传咨询、产前筛查、产前诊断与胎儿手术自学第二十三章盆底功能障碍性及生殖器官损伤疾病0.5第八章妊娠并发症第二十四章外阴肿瘤自学自然流产1第二十五章子宫颈肿瘤2异位妊娠1第二十六章子宫肿瘤2妊娠期高血压疾病2第二十七章卵巢肿瘤、输卵管肿瘤及原发性腹膜癌2妊娠期肝内胆汁淤积症0.5第二十八章妊娠滋养细胞疾病2早产0.5第二十九章生殖内分泌疾病第九章妊娠合并内外科疾病异常子宫出血 1.5心脏病1闭经1糖尿病1多囊卵巢综合征1病毒性肝炎0.5绝经综合征0.5性传播疾病1第三十章不孕症与辅助生殖技术1急性阑尾炎自学第三十一章计划生育自学第十章胎儿异常:胎儿窘迫、多胎妊娠 1.5第三十二章性及女性性功能障碍自学第十一章胎儿附属物异常:前置胎盘,胎盘早剥,胎膜早破2.5第三十三章妇女保健自学第十二章正常分娩2第三十四章妇产科常用特殊检查自学第十三章异常分娩2第三十五章妇产科内镜自学第十四章分娩期并发症2第十五章产褥期与产褥期疾病-产褥感染0.5第十六章妇科病史及检查自学教学进度安排序号内容所属章节学时1女性生殖系统生理第三章2 2妊娠生理、妊娠诊断第四、五章2 3自然流产,早产,胎膜早破第八、十一章2 4妊娠期高血压疾病第八章2 5心脏病、糖尿病第九章2 6性传播疾病、病毒性肝炎、妊娠期肝内胆汁淤积症第八、九章2 7前置胎盘,胎盘早剥第十一章2 8正常分娩第十二章2 9异常分娩第十三章2 10胎儿窘迫、多胎妊娠、产褥感染第十、十五章2 11分娩期并发症:产后出血,羊水栓塞,子宫破裂第十四章2 12异位妊娠、不孕症与辅助生殖技术第八、三十章213生殖器炎症、盆腔器官脱垂第十八、十九、二十、二十三章214子宫内膜异位症与子宫腺肌病第二十一章215子宫颈肿瘤第二十五章216子宫肿瘤第二十六章217卵巢肿瘤、输卵管肿瘤及原发性腹膜癌第二十七章218妊娠滋养细胞疾病第二十八章219异常子宫出血、绝经综合征第二十九章220闭经、多囊卵巢综合征第二十九章2妇产科学是专门研究女性生殖系统生理、病理变化以及生育调控的一门临床学科。

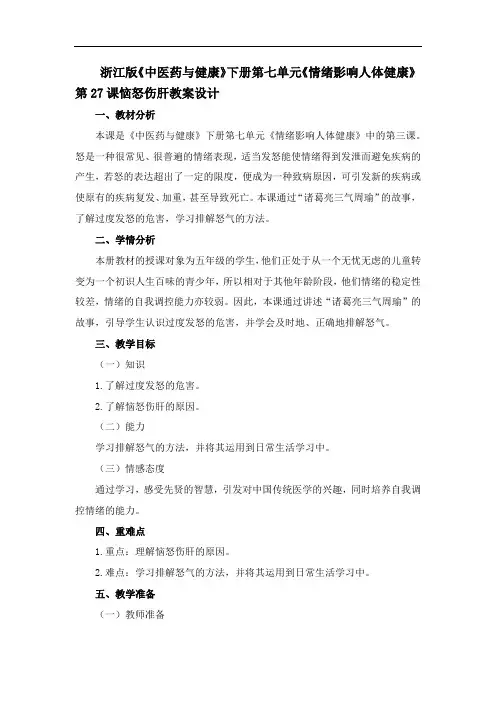

浙江版《中医药与健康》下册第七单元《情绪影响人体健康》第27课恼怒伤肝教案设计一、教材分析本课是《中医药与健康》下册第七单元《情绪影响人体健康》中的第三课。

怒是一种很常见、很普遍的情绪表现,适当发怒能使情绪得到发泄而避免疾病的产生,若怒的表达超出了一定的限度,便成为一种致病原因,可引发新的疾病或使原有的疾病复发、加重,甚至导致死亡。

本课通过“诸葛亮三气周瑜”的故事,了解过度发怒的危害,学习排解怒气的方法。

二、学情分析本册教材的授课对象为五年级的学生,他们正处于从一个无忧无虑的儿童转变为一个初识人生百味的青少年,所以相对于其他年龄阶段,他们情绪的稳定性较差,情绪的自我调控能力亦较弱。

因此,本课通过讲述“诸葛亮三气周瑜”的故事,引导学生认识过度发怒的危害,并学会及时地、正确地排解怒气。

三、教学目标(一)知识1.了解过度发怒的危害。

2.了解恼怒伤肝的原因。

(二)能力学习排解怒气的方法,并将其运用到日常生活学习中。

(三)情感态度通过学习,感受先贤的智慧,引发对中国传统医学的兴趣,同时培养自我调控情绪的能力。

四、重难点1.重点:理解恼怒伤肝的原因。

2.难点:学习排解怒气的方法,并将其运用到日常生活学习中。

五、教学准备(一)教师准备教学课件。

(二)学生准备无。

六、教学过程(一)导入讲述:同学们,中国有句古话说:“气都气饱了”,这种现象是否真实存在?现代医学认为,愤怒的情绪会使胃肠中的血流量减少,蠕动减慢,食欲变差。

如果过度生气或者持续生气,又会有什么其他危害呢?(二)讲解恼怒伤肝1.观看视频。

2.阅读教材上的文字。

教师也可以讲解以下的故事:第一气是赤壁之战后,面对仍然十分强大的魏国,吴国年轻气盛、聪明过人的谋士周瑜与蜀国约定,先由吴国攻打魏国的南郡,如果攻打不下,那么攻打南郡的主动权就转交给蜀国。

在这次战斗中,周瑜攻坚失利,不仅颗粒无收,还受了箭伤。

蜀国老谋深算的诸葛亮则将计就计,以不费吹灰之力夺取了胜利果实,气得劳而无功的周瑜怒从心生。

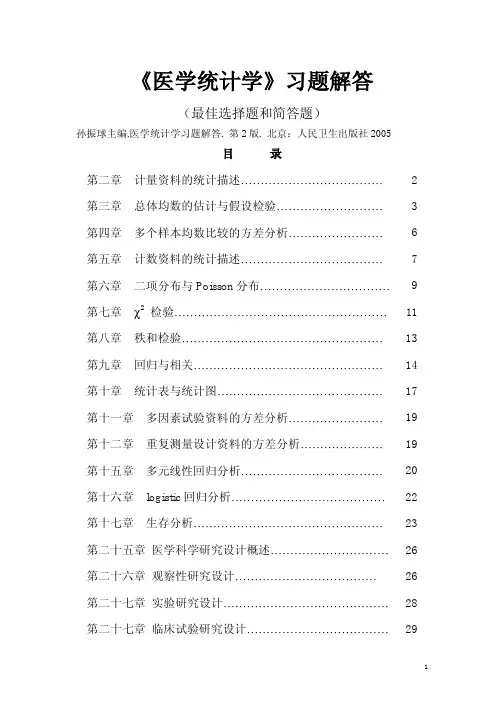

《医学统计学》习题解答(最佳选择题和简答题)孙振球主编.医学统计学习题解答. 第2版. 北京:人民卫生出版社2005目录第二章计量资料的统计描述 (2)第三章总体均数的估计与假设检验 (3)第四章多个样本均数比较的方差分析 (6)第五章计数资料的统计描述 (7)第六章二项分布与Poisson分布 (9)第七章χ2检验 (11)第八章秩和检验 (13)第九章回归与相关 (14)第十章统计表与统计图 (17)第十一章多因素试验资料的方差分析 (19)第十二章重复测量设计资料的方差分析 (19)第十五章多元线性回归分析 (20)第十六章logistic回归分析 (22)第十七章生存分析 (23)第二十五章医学科学研究设计概述 (26)第二十六章观察性研究设计 (26)第二十七章实验研究设计 (28)第二十七章临床试验研究设计 (29)第二章 计量资料的统计描述(注:题号上有“方框” 的简答题为基本概念,下同)第三章总体均数的估计与假设检验简答题:第四章多个样本均数比较的方差分析简答题:第五章计数资料的统计描述简答题:第六章二项分布与Poisson分布简答题:第七章χ2检验简答题:1. 说明χ2检验的用途2. 两个样本率比较的u检验与χ2检验有何异同?3. 对于四格表资料,如何正确选用检验方法?4. 说明行×列表资料χ2检验应注意的事项?5. 说明R×C表的分类及其检验方法的选择。

第八章秩和检验简答题:5. 两独立样本比较的Wilcoxon秩和检验,当n1>10或n2-n1>10时用u检验,这时检验是属于参数检验还是非参数检验,为什么?6. 随机区组设计多个样本比较的Friedman M 检验,备择假设H1如何写?为什么?第九章回归与相关简答题:第十章统计表与统计图简答题:5. 统计表与统计图有何联系和区别?6. 茎叶图与频数分布图相比有何区别,有何优点?第十一章多因素试验资料的方差分析一、简答题1. 简述析因试验与正交试验的联系与区别。

第27章黄疸27.1考纲要求概念、沿革、病因病理、病证鉴别、辨证要点、治疗原则、分证论治。

转归预后、预防调摄27.2考点归纳与历年真题详解一、概念黄疸是指因外感湿热疫毒,内伤饮食、劳倦或病后,导致湿邪困遏脾胃,壅塞肝胆,疏泄失常,胆汁泛溢,引发以身黄、目黄、小便黄为主症的一种病证。

其中目睛黄染是本病的重要特征。

二、历史沿革1.《内经》即有关于黄疸病名和主要症状的记载。

2.张仲景《金匮要略》把黄疸分为黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸、黑疸五种;《伤寒论》强调了湿热与寒湿在发病中的重要地位,创制茵陈蒿汤治疗黄疸。

3.《圣济总录》又分为九疸、三十六黄。

记述了黄疸的危重证候“急黄”,并提到了“阴黄”一证。

4.程钟龄《医学心悟》创制茵陈术附汤治疗阴黄。

5.《景岳全书》提出了“胆黄”的病名,初步认识到黄疸的发生与胆液外泄有关。

6.清·沈金鳌《沈氏尊生书》有“天行疫疠,以致发黄者,俗称之瘟黄,杀人最急”的记载,对黄疸可有传染性及不良的预后转归有所认识。

三、病因病理1.病因(1)外感湿邪、热邪、寒邪、疫毒等,关键是湿邪为患,《金匮要略》指出:“黄家所得,从湿得之。

”(2)内伤饮食、劳倦①过食酒热甘肥或饮食不洁。

②饮食饥饱、生冷或劳倦病后伤脾。

(3)病后续发2.病机湿邪困遏脾胃,壅塞肝胆,疏泄失常,胆汁泛溢。

3.病位主要在脾胃肝胆。

4.病性有湿热和寒湿两端(1)因于湿热所伤或过食甘肥酒热,或素体胃热偏盛,则湿从热化,湿热交蒸,发为阳黄。

阳黄又有热重于湿和湿重于热的区别。

(2)如湿热蕴积化毒,疫毒充斥三焦,内陷心肝,猝然发黄,神昏谵妄,痉厥出血等,称为急黄。

(3)因寒湿伤人,或脾胃素寒,或久病脾阳受伤,湿从寒化。

寒湿瘀滞中焦,脾虚失运,胆液受阻,发为阴黄证。

5.病证转化阳黄、急黄、阴黄在一定条件下可以相互转化。

(1)阳黄治疗不当,病情发展,病状急剧加重,热势鸱张,侵犯营血,内蒙心窍,引动肝风,则发为急黄。

(2)如阳黄误治失治,迁延日久,脾阳损伤,湿从寒化,则可转为阴黄。

物理七年级第二十七章教学方案本教学方案旨在帮助七年级学生更好地理解和掌握物理第二十七章的内容。

通过合理的教学布置和多种教学手段的运用,将助力学生提高学习效果和学习兴趣。

以下是具体的教学安排。

一、教学目标1. 理解什么是声音及其特性。

2. 掌握声音传播的条件。

3. 了解声音的产生与传播的机理和应用。

4. 发展学生的观察、实验和探究能力。

二、教学内容本章主要包括以下几个方面的内容:1. 声音的概念和特点。

2. 声的传播介质。

3. 声音的产生和传播。

4. 声音的调性和音量。

5. 声音的应用。

三、教学重点和难点1. 教学重点:理解声音的概念和特点,以及声音传播的条件。

掌握声音的产生与传播的机理。

了解声音的调性和音量。

2. 教学难点:帮助学生理解声音的波动性质和频率。

协助学生掌握声音调性和音量的相关知识。

四、教学方法1. 案例分析法:通过实际案例分析,引发学生兴趣,加深对声音传播的理解。

2. 实验探究法:设计简单的实验,让学生亲自动手,观察和体验声音的特性和传播规律。

3. 讨论交流法:鼓励学生多思考,提问和交流,促进思维的开放和发散。

五、教学过程1. 提出问题引入:通过提出问题,“什么是声音?”引发学生的思考和回答,激发学生的学习兴趣。

2. 课堂讲解:在学生对声音有了初步概念的基础上,进行声音的相关知识讲解,包括声音的定义、特性以及常见的声音来源等。

3. 实验探究:组织学生进行一系列简单的实验,如用各种不同材料制作音箱,并通过实验观察、探究声音传播的特点和相关规律。

4. 案例分析:通过给出一些实际生活中的案例,如手机通话、电视广播等场景,引导学生分析、归纳声音传播的条件以及它们的应用。

5. 小组合作:将学生分成小组,让他们自主合作完成一些有关声音的小实验或项目,增强学生的实践能力和团队协作精神。

6. 游戏活动:通过音乐游戏、声音追踪等活动,加深学生对声音调性和音量的理解,同时培养学生的集体协作和竞技意识。

初中科学教材第一百二十七单元教学方案一、课程背景和目标课程背景:初中科学教学方案的第一百二十七单元,是关于动物进化的内容。

通过学习本单元,学生将深入了解动物进化的基本原理、进化过程中的适应性变化以及进化对物种多样性的影响。

课程目标:1. 了解动物进化的基本原理和依据。

2. 掌握进化过程中的适应性变化和演化的方法。

3. 了解进化对物种多样性的重要性和影响。

4. 培养学生的科学思维和科学探究能力。

二、教学内容和方法1. 教学内容(1)进化的基本概念和原理:进化的定义、进化证据、自然选择理论。

(2)进化的适应性变化:结构适应性、行为适应性、生理适应性。

(3)进化的遗传基础:基因突变、基因频率、遗传漂变。

(4)进化与物种多样性:物种形成、物种多样性。

2. 教学方法(1)概念解释法:通过讲解,介绍进化的基本概念和原理。

(2)实验演示法:进行相关实验,展示进化过程中的适应性变化。

(3)案例分析法:通过案例分析,让学生理解进化对物种多样性的重要性。

(4)团体讨论法:组织学生进行小组讨论,激发学生的思维,培养科学探究能力。

三、教学步骤和安排1. 教学步骤(1)导入:通过展示一些生物的适应性变化例子,引起学生的兴趣。

(2)概念讲解:讲解进化的基本概念和原理。

(3)实验演示:进行进化的适应性变化实验演示。

(4)案例分析:通过具体案例,让学生分析进化对物种多样性的影响。

(5)团体讨论:组织学生进行小组讨论,分享彼此的观点和发现。

(6)总结回顾:总结本节课的重点内容,并鼓励学生提出问题。

2. 教学安排本单元的教学安排为5个课时,每个课时为40分钟。

四、教学资源和评估方式1. 教学资源(1)教材:《初中科学教材》第一百二十七单元内容。

(2)多媒体课件:提供相关案例研究、实验演示视频等。

(3)实验器材:提供实验所需的动物标本和实验器材。

(4)绘图工具:提供绘图工具,让学生绘制进化过程的图示。

2. 评估方式(1)课堂表现:观察学生在课堂上的参与度、思考能力和合作精神。

第二十七章相似27.2.1图形的相似(一)一、教学目标1.会识别相似图形.2.通过观察、测量让学生了解线段的比、成比例线段的概念.3.会求线段的比,会判断已知线段是否成比例.二、教学重难点教学重点:对线段的比的理解及会判断成比例线段.教学难点:掌握成比例线段的特点,欣赏生活中的数学美.三、教学方法多媒体教学——创设情境,以境激趣探索教学法——调动学生主动参与探索知识、运用知识过程四、教学用具多媒体电教及教学软件五、教学过程设计1、创设情境,设疑激趣(多媒体演示)自然界中美丽的蝴蝶、一片树叶,生活中的蒙娜丽莎像、五角星图以及古希腊的雅典帕德嫩神庙、埃及的金字塔等都给人以最优美、最令人赏心悦目的视觉,为什么它们能令人有如此的感觉呢?(欣赏完图片,学生讨论并引入课题)两个相似的平面图形之间有什么关系呢?为什么有些图形是相似的,而有些不是呢?相似图形有什么主要特征呢?(通过多媒体的直观演示,设置问题情境,营造良好的课堂气氛,激发学生的学习兴趣。

)2、探索研究,揭示概念线段的比和成比例线段(1)做一做:下图是某个城市的大小不同的两张地图,当然,它们是相似的图形。

设在大地图中有A、B、C三地,在小地图中的相应三地记为A′、B′、C′,试用刻度尺量一量两张地图中AB、BC、与A′B′、B′C′的图上距离.思考与讨论①AB=__________cm,BC=____________cm;A′B′=__________cm,B′C′=_____________cm②分别计算等于多少?(小地图是由大地图缩小得来的,我们能感到线段A′B′、B′C′与AB、BC的长度相比都“同样程度”地缩小了.)③显然两张地图中AB和A′B′、BC和B′C′的长度都是不相等的,那么它们之间有什么关系呢?(通过学生的交流,培养他们的合作精神和欣赏他人的意识.)显然,我们能发现:结论线段的比:如果选用同一个长度单位度量两条线段AB、CD的长度,它们的长度比就是这两条线段的比.成比例线段:对于四条线段a、b、c、d,如果其中两条线段的长度的比与另两条线段的长度的比相等,即(或a:b=c:d),那么,这四条线段叫做成比例线段,简称比例线段. (2)议一议:①请量一量AC= cm , A′C′= cm ,再计算你又发现什么?②AB、BC、AC和A′B′、B′C′、A′C′中,哪四条线段分别成比例?请分别写它们的比例式.③如果在这两张地图中,你猜猜会出现什么情况?④如果在测量时,AB的长度单位采用厘米而A′B′的长度单位采用分米,那么它们的比有没有变化?⑤两条线段长度的比与所采用的长度单位有没有关系?(3)说一说:请举出生活中利用线段比的事例.如:按比例绘制地图等.(通过相关练习,巩固概念.)知识的迁移例.下图是一幅浙江省地图.比例尺是1:6000000,用尺子量得图上从绍兴市到温州市的距离为17.8cm,求南京到北京的实际距离大约是多少千米?(精确到1)解: 设南京到北京的实际距离大约为xcm,据比例尺定义得x=17.8×6000000x= 106800000所以106800000厘米=1068千米答:南京到北京的实际距离大约为1068千米.(动手操作,体验数学活动的探索性和创新性.)3、反馈练习,思维拓展(1)基础练习:①如图,☆与△的个数比为.②一条线段的长度是另一条线段长度的3倍,则这两条线段的比是.③等腰三角形两腰的比是,直角三角形斜边上的中线与斜边的比是.④如果线段a、b、c、d成比例,且b=3cm,c=2cm,d=6cm则线段a= .⑤A、B两地的实际距离为250m,画在图上的距离A′B′为5 cm,则图上距离与实际距离的比是.(2)提高练习:在比例尺为1:8000的某学校地图上,矩形运动场的图上尺寸是1cm2cm,矩形运动场的实际尺寸是多少?(3)思维拓展:画家一般是这样画一幅壁画的:开始先画一个小的画,然后把一个正方形的网格放在上面,再把要画壁画的地方分成一个大的网格,最后一个方格一个方格地把原图画到对应的大的网格的对应位置上.请你根据这个过程,放大左边的图案.(通过知识的综合应用,拓宽学生的视野,提高他们灵活运用知识的能力,培养学生的发散思维。

第 27 讲植物的激素调理考点 1植物生长素的发现1.植物生长素的发现2.植物激素的观点3.生长素的产生、散布和运输( 必修 3 P48“知识链接”改编) 植物激素与动物激素都称作“激素”,二者的差别主要表此刻哪几个方面?答案:项目植物激素动物激素合成部位无特意的分泌器官内分泌腺或内分泌器官作用部位没有特定的器官特定的器官、组织运输门路极性运输、非极性运输和横向运输随血液循环(体液)运输化学实质有机小分子蛋白质类、固醇类、氨基酸衍生物等【真题例证·体验】(2019 ·高考江苏卷) 以下图为燕麦胚芽鞘经过单侧光照耀后,甲、乙双侧的生长状况,对照组未经单侧光办理。

以下表达正确的选项是()A.甲为背光侧,IAA 含量低于乙侧和比较组B.比较组的燕麦胚芽鞘既不生长也不曲折C.若光照前往除尖端,甲、乙双侧的生长状况基本一致D. IAA 先极性运输到尖端下部再横向运输分析:选C。

甲为背光侧,IAA 含量高于乙侧和比较组, A 错误;由题图可知,比较组的胚芽鞘能够生长,B错误;没有尖端的胚芽鞘,既不可以感觉光刺激也不生成生长素,所以横向运输,再极性运输到尖端下部, D 错误。

【考法纵览·诊疗】(1) 生长素的极性运输需ATP水解供给能量[2019 ·天津卷, T2B 改编 ]( √)(2)植物幼嫩叶片中的色氨酸可转变成生长素[2015 ·全国卷Ⅰ,T2A]( √)(3)成熟茎韧皮部中的生长素能够进行非极性运输[2015 ·全国卷Ⅰ,T2B]( √)(4)顶芽合成的生长素经过自由扩散运输到侧芽[2014 ·海南卷, T8C]( ×)【长句应答·特训】(2019 ·高考全国卷Ⅱ ) 某研究小组切取某栽种物胚芽鞘的顶端,分红甲、乙两组,按下图所示的方法用琼脂块采集生长素,再将含有生长素的琼脂块置于去顶胚芽鞘切段的一侧,一段时间后,丈量胚芽鞘切段的曲折程度( α角 ) ,测得数据以下表。

初中第二十七章节教学方案引言:初中教育是培养学生综合素质的重要阶段,每一章节的教学方案都是确保学生能够全面理解和应用所学知识的关键。

本文将针对初中第二十七章节的教学内容进行详细说明和安排,旨在帮助教师们制定有效的教学方案,提高学生的学习效果。

第一节:主题概述第二十七章节的主题是________(根据具体教材内容填写),本节课的目的在于引导学生探索、理解和应用相关的知识点和技能。

第二节:知识目标在本章节的学习过程中,学生将:1. 了解和掌握基本概念和定义;2. 掌握相关公式和算法;3. 能够运用所学知识解决实际问题。

第三节:教学重点本节课的教学重点主要包括:1. 概念的理解和准确应用;2. 公式和算法的掌握和运用;3. 培养学生对相关知识的应用能力。

第四节:教学内容和方法4.1 教学内容本节课的教学内容包括但不限于:1. 概念讲解:依据教材中所给的概念,通过引导学生思考和讨论,使学生全面理解相关概念的内涵和外延。

2. 实例分析:通过提供一些实例,让学生运用所学知识解决实际问题,培养学生的应用能力。

3. 练习与巩固:提供一定数量的练习题,帮助学生巩固所学知识点,并培养学生的解题技巧。

4.2 教学方法为了实现教学目标,教师可以采用以下教学方法:1. 多媒体展示:通过投影仪或电子白板等工具,展示相关图片、图表或视频,帮助学生理解抽象的概念。

2. 小组合作学习:组织学生分小组进行讨论和合作,互相交流和解答问题,培养学生的合作能力和思考能力。

3. 案例分析:以真实案例或历史事件为例,引导学生分析问题和解决问题的方法,激发学生的学习兴趣。

第五节:教学评价为了评价学生的学习效果,教师可以采用以下评价方法:1. 课堂练习:通过开展课堂练习,检验学生对所学内容的掌握程度,及时发现和解决学生的问题。

2. 作业布置:布置合适的作业,要求学生在家里继续巩固和应用所学知识,反馈作业成绩并及时回复学生提问。

3. 总结评价:对学生的表现和成绩进行总结评价,在班级中进行积极的互动和反馈,激励学生继续努力学习。

第二十七章病因研究答案:

一、单选题:

1.D

2.B

3.D

4.C

5.C

6.C

7.B

8.B

9.B 10.D

11.D 12.B 13.B

二、名词解释:

1.病因模型是指用简洁的概念关系图来表达因果关系的概念模型,或者是表明疾病发生过程的模型。

2.因果联系某一事件的频率或者性质的改变,会引起另一事件的频率或性质的改变,在这种情况下,前者为因,后者为果,两者呈因果联系。

3.间接因果联系又称为继发联系,是指两事物之间本来不存在统计学上的关联,但是由于两事物都与另外一种因素有关,从而导致两者在统计学上的关联,这种联系称为间接因果联系。

4.共变法可以看成是求同法的特例(如等级资料、定量资料)。

是指某种因素的出现和消长动态与某种疾病的出现和消长动态同步,可以是提出该因素与该疾病有联系的假说的依据。

5.类推法如果所研究的疾病分布与病因已清楚的其他疾病的分布特点相似,便可提出两种疾病的病因可能相同的假说。

6.病因指那些能使人群发病概率升高的因素,其中一个或多个不存在时,疾病发生的频率就下降。

7.误差广义的误差包括随机误差和系统误差。

狭义的专指随机误差。

指样本测量值与总体值之间存在的差异。

8.偏倚指系统误差,研究的结果或推论偏离真实值,或导致这种偏离的过程。

也可以说是在资料的收集、分析、解释或发表过程中,能够导致结论系统地与真实值有所不同的任何趋势。

系统误差的原因在于研究者、研究条件、设备及研究过程中的各种影响因素。

9.选择偏倚指由于选择研究对象的过程中存在的问题使研究的结果偏离真实的情况。

10.信息偏倚指在收集研究人群的暴露和结局资料时所出现的系统误差,其结果是歪曲暴露与疾病之间的联系。

11.混杂偏倚当研究某种暴露与某种疾病之间的关系时,由于某个既与所研究的疾病有联系,又与所研究的因素有关的因素的影响,掩盖或夸大了所研究的暴露与疾病的联系强度,这种现象即混杂偏倚,引起混杂偏倚的因素称混杂因素。

12.伯克森氏偏倚利用医院资料进行研究时,因为各种疾病或各种不同情况的人入院率或就诊的机会不同而产生的偏倚。

13.现患—新发病例偏倚又称奈曼偏倚,通常病例对照研究的病例组和现况研究中的调查对象多选自现患病例,该病的死亡病例及轻型病例或不典型病例不是难以调查就是不易发现,因而研究所获得的某种因素与某病的关系就会与新发病例得到的结果有所不同,而出现偏倚。

14.检出征侯偏倚偏倚也称暴露偏倚,当选择纳入病例时,部分病例会因为某种与本病无关的症状和体征,而促成本病的发现。

结果在分析时这部分人中某种疾病的检出率人为地提高了,甚至还可能得出这种疾病与该因素有一定关系的错误结论。

三、简答题:

1.试述误差与偏倚的关系,为什么需要设法控制各种偏倚?

答:误差属机会造成的随机误差,偏倚为系统误差,可以说偏倚是研究过程中的失误,它会对研究结果产生很大影响,甚至可能得到与事实相反的结论。

它既然是失误,当然应当设法克服或控制,而偏倚从理论上讲,也是能够控制的。

2.常见的偏倚有几种,请分别予以解释。

答:常见偏倚有三种,选择偏倚、信息偏倚和混杂偏倚。

选择偏倚主要发生在研究设计阶段。

选择偏倚指由于选择研究对象的过程中存在的问题使研究的结果偏离真实的情况。

信息偏倚也叫观察偏倚或测量偏倚,是指在收集研究人群的暴露和结局资料时所出现的系统误差,其结果是歪曲暴露与疾病之间的联系。

混杂偏倚指研究某种暴露与某种疾病之间的关系时,由于某个既与所研究的疾病有联系,又与所研究的因素有关的因素的影响,掩盖或夸大了所研究的暴露与疾病的联系强度的现象。

3.简述控制混杂偏倚的主要方法。

答:限制、匹配、分层分析和多因素分析。

4.简述控制信息偏倚的主要方法。

答:尽量收集客观指标的资料;严格的质量控制措施;尽量采用“盲法”收集资料。

5.如何认识病因假说建立时使用的逻辑推理法(Mill准则)?

答:在流行病学研究中Mill准则属于建立病因假设的思想方法,它包括5个方面:求同法、类推法、求异法、共变法、排除法。

如果病因假设中没有包含真正的病因,Mill准则本身并不能确证病因。

四、论述题

1.判断因果联系的8条标准是什么?分析其在病因判定中的重要性。

答:判断因果联系的8条标准是:联系的强度、联系的时间顺序、联系的一致性、联系的特异性、分布的一致性、剂量反应关系、实验证据、生物学的合理性。

在8条标准中,联系的时间顺序(前因后果)和广义关联强度(联系的强度;剂量-反应关系和分布一致性),是必须具备的标准,两个方面不可缺少。

广义关联强度包括三个方面,只要具备一个方面即可说明问题,它反映的是疾病结局的概率是否有升高。

联系的一致性(联系的可重复性)和生物学的合理性是病因研究的外部评价,如果不符合则因果关联的可信度降低。

联系的特异性标准也是推断因果联系的依据之一。

例如特定的病原体和相应的传染病之间的关系;吸烟与肺癌中鳞状细胞癌的特异联系。

特异性与多因多果并不矛盾。

肺癌的病因除了吸烟之外还有其他原因;吸烟也不只是肺癌的病因,还可以是其他疾病的病因。

有特异性,增加了因果联系的可能性,但是没有特异性并不能排除因果联系。

实验证据(终止效应)论证强度较高,是比较严格的标准。

能够提高论证强度的标准还有联系的重复性标准。

2. 病因研究的过程序分为几个部分?其研究方法包括哪些?

答:整个流行病学病因探找的过程可以分为三部分:

(1)根据研究背景构想可能的病因模型

(2)通过描述流行病学(主要来自于生态学研究、横断面调查等研究方法)提出病因假设,分析流行病学(包括病例对照研究、队列研究等方法)或流行病学实验(临床试验、社区干预试验)验证假设

(3)根据病因判断标准做出综合评价:关联的时间顺序,关联的强度,剂量-反应关系,暴露与疾病的分布一致性,关联的可重复性,关联的合理性,暴露终止效应。

3. 如何理解病因判断中的关联强度?

答:一般而言,关联的强度越大,同弱关联相比,该关联为因果关联的可能性就越大。

一个强关联如果为混杂因素所致,该混杂因素与疾病的关联将更强,因此这种混杂是容易被识别出来的。

另一方面,弱的关联更可能是未识别的偏倚所致。

总之,有时间先后的统计关联说明暴露可能为危险因素,而关联强度越大,则为偏倚所致的可能性就越小。

关联强度的测定,根据资料的性质或来源可以有:优势比OR(病例对照研究),相对危险度RR(队列研究)等反映分类资料的关联指标。

4. 如何理解病因网模型?

答:根据生态学模型或疾病因素模型提供的框架可以寻找多方面的病因,这些病因相互存在联系,按时间先后联接起来就构成一条病因链,多个似有节点“鱼线”的病因链存在相互联系,交错联接起来就形成一张似“鱼网”的病因网。

病因网的每一个节点是前面若干因素的结果,又是后面若干结果的原因之一,最后的“总节点”就是疾病终结局。

这就是病因网模型,它提供因果关系的完整路径。

5.流行病学中年龄常常是造成混杂的一个变量,部分原因是因为许多疾病的发生都随年龄而改变。

疾病的风险随年龄而改变的现象常常认为是年龄的效应。

把年龄作为疾病发生危险性的一种效应有什么意义吗?或者考虑年龄的效应本身被其他因素混杂更敏感吗?

答:年龄本身不是一种病因,只是标记着自出生以来的时间历程,在此期间病因产生效应。

例如,当一个人变老时像动脉硬化这样的退行性过程发生。

因此,年龄最好看作是一种被混杂的因素(也是一个混杂因素)。

年龄可以提供丰富的信息来识别病因,这些病因混杂了年龄的效应,但是当我们不能识别时,我们可以用年龄来替代这些因素。

因为年龄只是自出生以来经历的时间的一个标记,它并不导致疾病,但是它与许多因素密切关联,如生物学的退行性变、免疫系统的功能减弱,以及生活方式因素,如饮食、体力活动等。

年龄的效应被这些因素所混

杂。

6.假设一项病例对照研究可以扩展到无限大,此时可以消除哪种来源的误差?不能消除哪种来源的误差?假定随机试验可以无限大,哪种来源的误差仍会保留?

答:无限大的病例对照研究中,随机误差将被消除,但是系统误差不会去掉。

理论上如果所有的混杂因子都能被识别,就可能消除混杂,而在一般的研究中由于缺少充分的数据使控制混杂受到影响。

在病例对照研究中,具有无限大的数据不会影响选择偏倚和信息偏倚。

一个无限大的随机试验没有随机误差和混杂,因为随机分组将达到均匀地平衡。

如果存在系统误差,则确定误差不会被“无限大”所影响。

7.请解释混杂因素和潜在的混杂因素之间的差别。

在什么情况下一个潜在的混杂因素不会成为一个混杂因素?

答:在研究中,检查其他暴露与所研究疾病的关系时,危险因素是潜在的混杂因素。

然而,如果在研究人群中该危险因素在各暴露组中分布相等,它不会是一个混杂因素。

例如,在高强度、高重复的工作对腕管综合征(carpal tunnel syndrome)的影响的职业研究中,糖尿病和肥胖都是腕管综合征的危险因素。

但是,除非糖尿病和肥胖在从事这些工作的人群中,比在其他人群中更普遍,否则它们不会使联系发生混杂。

五、填空题

1.单因单果,单因多果,多因单果,多因多果,直接病因和间接病因。

2.假设演绎法,求同法,求异法,同异并用法,共变法,剩余法。

3.随机,选择偏倚,测量偏倚,混杂偏倚,因果判断标准。