微环境对龙游石窟粉砂岩风化的影响

- 格式:pdf

- 大小:504.30 KB

- 文档页数:6

岩石风化与全球环境摘要:岩石风化是指位于地壳表面的或接近于地面的坚硬岩石经受风、电、大气降水和温度等大气营力以及生物活动等影响,使岩石发生破碎或成分变化。

风化作用会导致岩石的稳定性和强度降低,由紧密地大体积的块状转化为小颗粒状的粉尘或颗粒,通过风力、水力的搬运作用抵达各地,对当地环境情况产生影响。

关键词:岩石风化,全球环境1、岩石风化按照风化营力来分,风化作用可分为物理风化、化学风化和生物风化三类。

岩石风化是风化的一个类型,岩石在各种风化营力作用下,所发生的物理和化学变化的过程称为岩石风化。

岩石风化是使原来的母性岩性质改变,最终形成风化程度不同的风化岩。

岩石的风化一般是由表及里,所以地表部分受岩石风化作用的往往是最显著的,而岩石的物理性质也因风化剖面的深度不同存在着明显的差异。

根据岩石风化程度的深浅不同,可将风化剖面自下而上分为全风化带、强风化带、弱风化带和微风化带。

影响岩石风化的因素有气候因素、岩石因素,地质构造等。

2、物理风化与全球环境物理风化作用是指由于温度变化、水的冻融、盐类结晶、植物根劈等力的作用下,引起岩石的机械破坏,而不伴随的化学成分和矿物成分明显变化的现象。

其中温度变化是影响岩石物理风化作用的主要因素,由于产生温差使岩石膨胀和收缩交替变化,久而久知引起岩石破裂。

在寒冷地区,影响物理风化的主要因素是冰劈作用,由于昼夜温度变化较大,石材内和外表的水分在石材的孔洞、缝隙、装饰缝、安装缝之间交替冻结—融化—再冻结—再融化,由于水与冰的膨胀与收缩力反复进行,终造成石材表面和近表面的结构松动与裂隙,使石材碎裂。

这种破裂只是使岩石有大块变成小块,由小块变成沙和细粉,最终成为岩土。

岩石破碎成块,晶体间的连接削弱。

根据文(1)可知,机械侵蚀率和化学风化率是决定岩性的主要因素,地势与径流影响了河流颗粒物的输送,而径流和气候则对河流溶解离子的输送影响较大。

最终岩石碎块经过沉积作用影响当地地质与环境。

物理风化其结果既破坏了岩石的结构构造,降低了岩石的强度,又为化学风化开了方便之门。

温度、湿度循环条件下砂岩物理特性试验研究陈棠茵;朱宝龙【摘要】砂岩风化剥落现象是很多文物古迹常见的病害问题,为了探究砂岩在季节性变化气候中的风化规律性,进行了变温循环,干湿循环,以及温度、湿度共同作用下的循环实验.得到结论:砂岩风化速度随温度升高加快,常温下单一温度循环变化对风化速度的影响缓慢;常温下湿度的循环变化对砂岩风化速度不产生影响;温度与湿度共同循环作用下,砂岩表现出一定的风化现象.在年复一年的气候变化中,砂岩存在一定程度的风化作用,随着时间的推移风化程度逐渐变得稳定,并更具规律性.【期刊名称】《水文地质工程地质》【年(卷),期】2014(041)001【总页数】6页(P74-78,95)【关键词】温度循环;干湿循环;风化速度;弹性波速;质量变化【作者】陈棠茵;朱宝龙【作者单位】成都理工大学环境与土木工程学院,四川成都620059;西南科技大学土木与建筑工程学院,四川绵阳621010;西南科技大学土木与建筑工程学院,四川绵阳621010【正文语种】中文【中图分类】P642.2岩石的风化对温度、湿度的变化敏感性较高。

在中国西南、中南地区广泛分布着大量的红砂岩,这种砂岩孔隙率大,松软、透水性好,强度较低。

在雨水或地表水的作用下,泥质胶结物中的可溶性矿物质被淋滤溶蚀,向岩面迁移,形成坚硬的外壳。

当遇到温度强烈变化时,岩石内外胀缩的差异性引起表层岩石出现裂缝、起壳,在水流和风力的作用下,呈鳞片状剥落,在循环往复的气候条件下,温度和湿度的变化幅度和变化形式影响着岩石的风化速度。

中国很多钻凿在石壁上的文物古迹在常年的气候变化过程中,出现不同程度的风化病害。

如浙江省龙游石窟[1]在小环境温湿度反复变化的气候过程中,岩石表面出现结壳、剥落,然后再结壳、再剥落的反复破坏过程;四川广元千佛窟[2]由于进深较大的窟室内外存在2~4℃的温差,石窟棱角部位对温度的变化敏感,而其他部位相对滞后,导致石窟表面碱化、锈染、彩绘层空鼓等失真现象。

影响风化作用的因素♥影响风化作用的因素♥气候、地形和岩石性质是影响风化作用方式和速度的主要因素。

1、气候条件的影响对风化作用起重要影响的气候因素是气温和降水量。

高纬度寒冷地区或气候干旱的中低温度荒漠地区,降水量少或地面水多呈固态,生物稀少,主要盛行物理风化作用;气候潮湿而炎热的地区,植物繁盛,化学风化和生物风化作用普遍而强烈,岩石矿物被强烈分解,可形成厚达百米的风化壳。

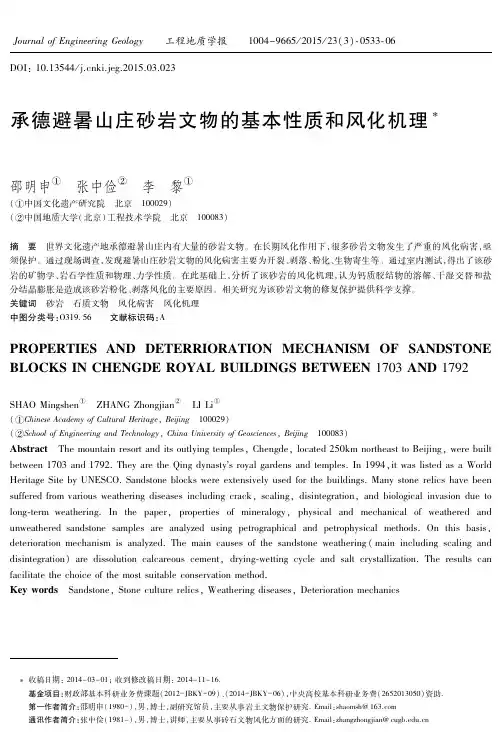

不同气候带风化作用进行的程度有较大的差别,如下图所示。

不同气候带风化作用的强度和深度(据W.K.汉都林,1990)2、地形条件的影响地形对风化作用的影响,首先表现在高山区气候可产生垂直分带现象,不同的气候分带,其风化作用的方式和速度也随之不同;其次地形的陡缓对风化作用也有影响,缓坡地下水位高,植物生长茂盛,以化学风化和生物风化为主,而陡坡则以物理风化作用为主;坡向也影响风化作用,阳坡物理风化作用强,阴坡的化学风化作用更强烈一点。

3、岩石性质的影响岩石由矿物组成,矿物抗风化能力的强弱直接影响到岩石的风化作用速度。

以岩浆岩为例,微榄石、辉石、角闪石、黑云母等暗色矿物,比长石、石英等浅色矿物的抗风化能力弱,所以由暗色矿物为主要组成的超基性岩和基性岩比有浅色矿物为主要组成的酸性岩更易于风化。

抗风化能力不同的岩石在地表相间出露时,则会出现差异风化现象,易风化的岩石相对下凹,不易风化的岩石相对凸起。

花岗闪长岩中闪长岩包体差异风化现象岩石的裂隙发育程度对风化作用也有显著的影响。

裂隙发育增加了水和空气与岩石接触的面积,使风化作用易于进行。

被裂隙分割成块状的岩石,其棱角部位与外界接触面积最大,最易遭受破坏。

当风化作用进行到一定程度后,岩块棱角消失,趋于球形。

这种现象称为球形风化(图4)。

岩石的结构对风化作用有一定的影响,岩石结构较疏松、不等粒结构易于风化,粒度粗者较细者易于风化。

岩石风化与气候岩石风化与气候一、岩石的风化与风化壳地表表层的岩石,在太阳辐射、大气、水及生物的作用下,其物理、化学性质不断地发生着变化,并形成新的物质的过程,叫风化作用。

风化作用可以划分为物理风化、化学风化和生物风化。

物理风化,又称机械风化,是指岩石崩解、破碎而使其物理性质发生变化的过程。

比如,温度变化引起的热胀冷缩可以使岩石破碎。

化学风化则是指岩石在大气、水及生物的作用下,化学性质发生变化的过程。

生物风化是指岩石在生物作用下,其物理性质和/或化学性质发生变化的过程。

实际上,生物风化包括生物物理风化和生物化学风化。

生物对岩石的机械破碎作用,叫做生物物理风化。

比如,随着植物的生长,生长在岩石裂隙中的植物加速了岩石破碎的过程。

生物生长过程中,释放出一些化学物质与岩石发生化学反应,使岩石的化学性质发生变化的过程,叫生物化学风化。

比如,生物呼吸释放出二氧化碳,二氧化碳溶解于水生成碳酸,生物残体分解生成腐质酸,它们对岩石的溶蚀、溶解作用,即为生物化学风化。

地球表层岩石风化后,由残留在原地基岩上的风化产物组成的壳层,称为风化壳。

二、气候对岩石风化的影响岩石风化的类型与强度,在很大程度上受到气候的影响与控制。

在干旱地区,由于缺乏水的参与,风化作用比较弱;在寒冷的地区,由于温度低、生物稀疏,化学风化与生物风化都较弱,但在冰缘地区由于温度经常变化于冰冻点附近,冻结与融化交替频繁,因而使物理风化作用比较强烈;在温暖湿润的地区,由于温度高、降水多、生物比较茂盛,物理风化、化学风化和生物风化都较强。

表现在风化壳的厚度与特征上,热带、亚热带地区,多形成酸性的红色风化壳,在一些地势比较平坦、风化壳易于保存的地点,风化壳厚度很大(在我国南方发育在花岗岩上的红色风化壳厚度可以达到50~70 m);在湿润的温带森林区,主要为弱酸性的棕色或黄色风化壳,厚度也较小;在半湿润、半干旱的森林草原或草原地区,发育的主要为浅色的、中性至碱性的钙质风化壳,厚度也不大;在干旱荒漠地区,化学风化更加微弱,发育的为含碎屑的碱性风化壳,颜色更浅,厚度更薄(图8-1)。

藻菌共生体对乐山大佛红砂岩风化影响初探作者:黄继忠宋绍雷董海燕陈学萍彭学义来源:《文物世界》 2018年第3期摘要:通过对乐山大佛的病害及现状勘察、现场取样,结合实验室分析,探讨了藻菌共生体生长对乐山大佛红砂岩风化的影响。

大佛表面藻菌共生体主要为各种菌类,苔藓、地衣及硅藻等,通过对比发现,在同等潮湿的环境下,表面生长过藻菌共生体的岩石风化情况更加严重,在它们周期性生长及水的共同作用下,岩石表面出现片状剥落、表面溶蚀、粉化和龟裂起翘现象。

这些共生体在岩石表面的生长一方面提高了岩石的持水量,增加了水对岩石的侵害,另一方面由于根系的新陈代谢,形成局部微环境,使周围岩石产生不同程度风化。

藻菌共生体对乐山大佛红砂岩的风化初探,有利于为今后探索潮湿环境下红砂岩的保护提供理论依据。

关键词:乐山大佛红砂岩藻菌共生体风化乐山大佛坐落于四川省乐山市城东南,大渡河和岷江交汇处的凌云山栖鸾峰陡崖上,系在岩体上雕刻而成。

大佛坐东朝西,背负凌云九峰,脚踏三江汇流,面对峨嵋三山,静坐岷江东岸,“莲花出水,如自天降,如自地涌”,至今已有1200 余年历史,是世界上最高的弥勒佛坐像。

大佛两侧崖壁上还有众多各具神态的石刻,是唐朝石刻艺术创作的代表作品,具有非常高的文物价值[1]。

自1949年以后,乐山大佛相继被公布为四川省文物保护单位、全国重点文物保护单位,并在1996 年被联合国教科文组织列为“世界文化与自然遗产”。

经过千百年的自然风化,特别是随着近代工业的发展,乐山大佛石刻的风化问题异常严重。

目前,乐山大佛的保护问题得到越来越多的关注,四川省文物考古研究所、乐山大佛乌尤文物保护管理局等对乐山大佛开展了包括石刻的维护历史沿革、形体特征测量、水文地质构造、修复材料研制等一系列调查和研究。

上世纪以来,相关部门及组织先后对乐山大佛进行了七次(1914、1934、1962-1963、1968、1990、1996、2001-2002)规模较大的表面维护,解决了大佛的稳定性问题。

摘要:四川崖墓石刻大多存在片状脱落、粉状剥落、表面泛盐、空臌开裂、颜料褪色或脱落等风化病害,其保存状况令人堪忧。

通过模拟崖墓所处环境,经过冻融实验、耐盐实验、温湿度循环变化及酸雾等实验室研究,表明四川崖墓石刻风化是各种内因和外因共同作用的结果,而在外界因素中,水害、可溶盐、温湿度循环变化和酸雨是影响崖墓石刻风化的主要因素,并且各种外界因素相互作用产生的破坏力比单一因素要大得多。

关键词:崖墓石刻;风化;实验研究崖墓是古代开凿于山崖或岩层中的墓穴,俗称“蛮洞”,是古代流行于江河流域的一种仿生人住宅、凿山为室的墓葬形式,在四川地区是一种较为普遍的葬俗形制。

据调查,四川崖墓占全国崖墓数量的80%以上,在已发掘的崖墓中,现有全国重点文物保护单位13处,省级文物保护单位22处。

四川崖墓分布广泛,石刻题材丰富,刻画栩栩如生,建筑装饰细致,是研究古代墓葬制度、思想意识、社会经济、建筑艺术、民风民俗以及四川地区历史的重要实物资料。

受各种自然营力共同作用,崖墓石刻风化严重,保存状况令人堪忧,酥粉、起翘剥落、开裂等病害,严重影响了文物安全和艺术效果的真实表达。

保护崖墓石刻刻不容缓,本文设计模拟崖墓所处环境,结合四川地区高温高湿的气候特点,根据四川重点崖墓分布和保存状况选取了金钟山I区崖墓群、金钟山II区崖墓群及乐山麻浩崖墓等15处具有代表性的崖墓石材制成岩样,完成了岩样冻融实验、耐盐实验、温湿度循环变化实验和酸雾实验,用扫描电镜、岩石薄片分析、钻入阻力实验机等方法分析评估了实验前后岩样的组织结构、外表形态及质量变化状况,综合探讨了冻融、可溶盐、温湿度变化及酸雨对崖墓石刻风化的影响。

一崖墓石刻风化研究现状及影响因素石质文物的风化破坏主要受岩石特性及外界环境因素的影响。

在石质文物风化研究方面,Biscontin、Grinm等[1]均证实了岩性或均一性的微小变化,都可能引起风化程度的巨大不同。

李宏松指出砂岩类文物岩石的内部结构、矿物成分特别是胶结物的类型及含量对岩石表面劣化起着决定作用,[2]并认为岩石矿物成分和结构特点上的差异可导致不同岩性材料风化剥离机理、表面力学性能改变规律的差异。

大气污染对岩石风化速率的影响研究岩石风化是自然界中一种常见的地质现象,它是岩石长期暴露在大气中受到气候作用、水作用和生物作用等因素的影响逐渐破坏和分解的过程。

然而,近年来的研究表明,大气污染对岩石风化速率产生了显著的影响。

首先,大气污染中的酸雨成分对岩石风化速率产生了重要影响。

酸雨是大气污染的主要表现之一,其成分通常包括硫酸、硝酸和盐酸等。

这些酸性物质与空气中的水蒸气相结合后形成酸雨,进而对岩石表面产生腐蚀作用。

研究发现,酸雨中的硫酸和硝酸会与含有碳酸钙的石灰石等岩石反应,生成可溶性的硫酸钙和硝酸钙,进一步增加了岩石的溶解速率。

而盐酸则能与岩石中的硅酸盐矿物发生反应,产生可溶性的氯化物,导致岩石中未溶解的矿物质受到破坏加速石壁的风化过程。

其次,大气中的悬浮颗粒物对岩石风化速率也造成了重要影响。

悬浮颗粒物是大气污染的主要组分之一,它来自于煤烟、尘土、工业废气等来源。

研究表明,悬浮颗粒物在沉积到岩石表面后,会形成一层覆盖物,并且阻碍岩石表面的水分和气体交换。

这种覆盖物会导致岩石表面的水分流失速率减慢,进而限制了风化过程中必需的水-岩石反应。

此外,悬浮颗粒物中的重金属元素也会被溶解在水中,并与岩石发生化学反应,加速了岩石的破坏和风化。

最后,大气污染还对岩石风化速率产生了生物方面的影响。

大气污染中的氮氧化物和有机物等成分可以在大气中形成臭氧。

臭氧对地表植被的生长和光合作用产生不良影响。

研究发现,植物在受到臭氧的胁迫后,会释放出一些有害物质,称为挥发性有机物(VOCs)。

VOCs在大气中可以与酸雨成分相互作用,形成更强的酸性物质,进一步加剧了岩石的风化速率。

同时,大气污染还导致植被的凋落物中含有更多的有机酸,这些有机酸通过土壤和水对岩石进行直接腐蚀。

总之,大气污染对岩石风化速率的影响是多方面的。

酸雨的酸性物质、悬浮颗粒物的阻挡效应和生物因素的作用,都在加速了岩石的破坏和溶解,加快了岩石风化速率。

这些研究结果对于人们更好地认识自然环境中的地质过程、保护生态环境以及合理利用资源具有重要意义。

地形坡度对岩石风化作用强弱的影响

首先,地形坡度会影响岩石的水分和溶液运动。

在坡度较缓的地形上,水分会逐渐渗透到岩石内部,形成水力压力,促使岩石颗粒的逐渐脱落,

从而加剧了物理风化的作用。

而在坡度较陡的地形上,水分往往以沟流的

方式快速流失,降低了物理风化的作用。

其次,地形坡度也会影响到气候条件。

在坡度较缓的地形上,由于水

分更容易积聚,气温和湿度相对较高,有利于化学风化的发生。

而在坡度

较陡的地形上,雨水往往迅速流失,导致该地区的气温较低,湿度较干燥,减少了化学风化的发生。

此外,地形坡度还会影响到岩石的紫外辐射和风蚀作用。

在坡度较缓

的地形上,岩石往往会暴露在阳光下较长时间,紫外辐射强度较大,加速

了岩石表层物质的氧化和分解。

同时,坡度较缓的地形对于风的阻挡较弱,风蚀作用也相对较小。

而在坡度较陡的地形上,岩石受到阳光照射的时间

较短,紫外辐射强度较低,减缓了岩石的风化作用。

同时,较陡的坡度对

于风的阻挡较大,风蚀作用也相对更强。

最后,地形坡度还会影响到岩石风化产物的运移和堆积。

在坡度较缓

的地形上,由于水分在岩石颗粒间形成的水力压力,以及较弱的阻力,风

化产物往往更易于被水流带走,迁移到下游地区形成沉积物。

而在坡度较

陡的地形上,由于水分的快速流失和较大的阻力,风化产物往往更容易堆

积在坡面上,形成土壤。

总之,地形坡度对岩石风化作用的影响是复杂的,并且各种因素之间

相互交织、相互作用。

在实际研究中,还需要综合考虑地区的气候、降水、植被等因素,以全面地理解地形坡度对岩石风化作用强弱的影响。

影响岩石风化作用的因素风化作用的速度主要取决于自然地理条件与组成岩石的矿物性质。

一、气候条件气候寒冷或干燥地区,生物稀少,寒冷地区降水以固态形式为主,干旱区降水很少。

以物理风化作用为主,化学与生物风化为次。

岩石破碎,但很少有化学风化形成的粘土矿物,以生物风化为主形成的土壤也很薄。

气候潮湿炎热地区,降水量大,生物繁茂, 生物的新陈代谢与尸体分解过程产生的大量有机酸具有较强的腐蚀能力,故化学风化与生物风化都十分强烈,形成大量粘土,在有利的条件下可形成残积矿床。

可形成较厚的土壤层。

二、地形条件地形影响气候,间接影响风化作用;另一方面,陡坡上,地下水位低,生物较少,以物理风化为主、地势平坦,受生物影响较大,化学风化作用为主。

三、岩石性质1、成分(1) 岩浆岩比变质岩与沉积岩易于风化。

岩浆形成于高温高压,矿物质种类多(内部矿物抗风化能力差异大)、(2) 岩浆岩中基性岩比酸性岩易于风化,基性岩中暗色矿物较多,颜色深,易于吸热、散热、(3) 沉积岩易溶岩石(如石膏、碳酸盐类等岩石)比其它沉积岩易于风化、差异风化:在相同的条件下,不同矿物组成的岩块由于风化速度不等,岩石表面凹凸不平; 或由不同岩性组成的岩层,抗风化能力弱的岩层形成相互平行的沟槽,砂岩、页岩互层,页岩呈沟槽。

通过差异风化,我们可以确定岩层产状。

2、岩石的结构构造(1) 岩石结构较疏松的易于风化; (2) 不等粒易于风化,粒度粗者较细者易于风化; (3) 构造破碎带易于风化,往往形成洼地或沟谷。

球形风化: 在节理发育的厚层砂岩或块状岩浆岩中, 岩石常被风化成球形或椭圆形,这种现象叫做球形风化,它就是物理风化为与化学风化联合作用的结果。

球形风化的主要条件有:(1)岩石具厚层或块状构造;(2) 发育几组交叉裂隙;(3) 岩石难于溶解;(4) 岩石主要为等粒结构。

被三组以上裂隙切割出来的岩块,外部棱角明显,在风化作用过程中,棱角首先被风化,最后成球状。

影响岩石硬度的因素也可分为自然因素与工艺因素两大类:(1)岩石中石英及其她坚硬矿物或碎屑含量愈多,胶结物的硬度越大,岩石的颗粒越细,结构越致密,则岩石的硬度越大。

风化作用的不良作用防治摘要风化作用极其类型,影响风化作用的因素,风化作用的工程意义,岩石风化的勘测,风化作用的防治。

关键字风化作用岩石风化防治措施风化作用可以分为两种。

机械性或物理性的风化作用包括因为大气情况如热力、水、冰及压力吊致岩石及土壤的分解。

化学性的风化作用包括与大气化学物的直接反应,或与生物产生的化学物反应(生物性的风化作用),最终令岩石、土壤及矿物分解。

一:物理风化物理或机械风化造成岩石分解。

机械风化的主要过程为海蚀,海蚀把碎屑物及其他微粒的大小减少。

但机械风化与化学风化环环相扣,如机械风化造成的裂缝会增加进行化学风化的表面面积。

而化学风化在裂缝造成的矿物亦会帮助岩石分解。

A.热膨胀热膨胀或称为洋葱状风化剥离作用、日晒风化或热冲击,通常在类似沙漠等有很大的每日温差的地方。

A.冻融风化这种风化作用在温度接近冰点的山区十分常见。

霜会引起风化,虽然其原因常被指为水在裂缝中结冰后膨胀而成,其实大多数都和此现象没有关系。

很久之前人类已经知道湿润的泥土在冻结时,在未冻结的地方的水会经由薄层在增长中的底冰中收集,因而引起膨胀或冻胀。

同样的现象亦发生在岩石的细孔中。

她们会因为吸收邻近的液态水而不断增大。

冰晶的增长引致岩石弱化,最后分裂。

二:化学风化化学风化包含岩石成分的改变,常常引致其形态的崩溃。

这种风化会在一段期间反复发生A.溶解作用:矿物在水中溶解的过程.B.水化作用:矿物与水相结合.C.水解作用:矿物与水相遇,引起矿物分解并形成新矿物.D.氧化作用:二价铁氧化成三价铁。

使许多矿物和岩石表面染成红褐色.E.碳酸化作用:溶于水中的CO₂形成HCO3﹣和CO3²﹣,它们能夺取盐类矿物中的K,Na,Ca等金属离子,结合成易溶的碳酸盐而随水迁移,使原有矿物分解。

三.生物风化有部分动植物能够释放出酸性化学物而引起化学风化。

最常见的生物风化引起的化学风化形式为释放螯合物化学物,亦为酸的一种。

此化学物由植物释放,用作分解其底下土壤的铝、铁成分。

【高中地理】无处不在的风化作用物理风化是最简单的风化作用,在沙漠地区尤其明显。

因为那里气温白天高达40-50℃,晚上可降到0℃以下,岩石热胀冷缩,这种胀缩在岩石表部和核部是不一样的。

由于不同矿物的膨胀系数不一样,久而久之,岩石出现了裂隙,由大块变成了小块,由小块变成砂,由砂变为土,石头就烂掉了。

在有化学作用和生物作用参与的情况下,风化作用进行得更快,风化的过程和产物也更丰富多彩。

最常见的风化现象是岩石的球状分化,这是因为岩石的外层易发生成层裂开和鳞片状剥落的缘故,兼之岩石内常有相互交错的裂缝,沿裂缝风化最深,?角磨得最圆。

在悬崖陡坡上的岩石,因风化而发生崩落,裂解下来的石块沿山坡流动,最后在山坡脚下稳定的地方堆积下来,形成上尖下圆的锥形体,称倒石锥。

如果是一个平缓的山坡,崩落下来的岩块杂乱地堆积在那里,形成石滩或石海。

物理风化、化学风化和生物风化作用的综合产物就是风化壳。

一个发育明朗的风化壳中,硅酸盐矿物已全然水解,构成硅及三价金属的胶体氢氧化物,产生的典型矿物就是游离的氢氧化铁和氢氧化铝(褐铁矿、水赤铁矿、针铁矿、铝土矿等,又称铁帽),例如华北中奥陶统灰岩之上的风化壳、广西下二叠复灰岩之上的风化壳等。

以生物风化作用居多的风化作用的综合产物就是土壤;除植物外,气候在土壤构成的过程中起至了关键的促进作用。

风化作用无处不在,无孔不入,它对人们带来的困扰,几乎可与生锈、虫蛀并列。

修公路修铁路时,常可开挖出非常好的地质露头,有些现象的意义足以与“名胜古迹”媲美,吸引了中外地质学家前去研究。

但几年过后,研究成果发表了,纪念碑树起来了,露头也风化了。

在我国南方气候炎热而潮湿的地区,化学风化作用的速度最快,裸露的岩石只需几年便因风化而变得疏松,风化层可厚达几十米。

位于洞穴或石窟(著名的如云岗石窟、敦煌石窟等)的浮雕或石雕虽免于风吹雨淋之苦,仍因风化而变得斑驳陆离。

埃及的狮身人面屹立在大自然已有4000多年了,相对来说风化进行得较慢,原因之一是气候干燥,只有物理风化在起作用。