湘教版地理选修5:第一章第三节实战演练轻松闯关

- 格式:doc

- 大小:475.50 KB

- 文档页数:5

湘教版选修5第一章自然灾害概述人类活动与自然灾害(讲义)高中地理人类活动与自然灾害【考点精讲】1. 生态建设:可以增加环境的稳定性。

人类进行生态环境建设,使生态系统良性循环,可以增加环境的稳定性。

例如修建水库能够在汛期削减洪峰,在枯水期补充河流水量,起到调节径流年内分配的作用,从而减少了汛期发生洪水灾害、枯水期发生旱灾的可能性和强度。

2. 生态破坏:致使环境更不稳定人类超强度地开发利用自然资源、破坏生态环境,造成环境恶化,致使环境更不稳定,导致多种自然灾害频发。

例如,破坏森林和草场植被造成水土流失和风蚀沙化,就会使洪水和沙尘暴加剧;过量开采地下水会引起海水入侵、地表沉降、地面塌陷,并由此诱发地震或塌方。

3. 环境污染:(1)全球变暖与自然灾害全球气候变暖的原因及产生的灾难性后果如下图所示:(2)臭氧层耗竭与自然灾害【典例精析】例题(江苏高考)下图是“1992年和2019年格陵兰冰原面积对比图”。

读图,回答(1)~(2)题。

(1)1992年至2019年格陵兰冰原面积不(1)人口是最脆弱的受灾体:一切灾损中人员伤亡是最重要的,是衡量灾情大小的重要标准。

(2)人口是最活跃的受灾体:①人能以各种行为来影响其他受灾体的易损程度;②人本身的灾前防范意识、灾中的应急措施、灾后的自救互救行为,影响着人自身的易损程度。

2. 影响不同土地利用类型的易损性城市用地扩大,耕地、林草地减少,加重城市的洪水灾害。

因为城市硬地面使雨水不能下渗,增加地表径流量。

如:不同土地利用类型在不同灾害中的易损性不同,改变土地利用类型、方式有可能改变灾情。

根据图例,该流域从1980年到2019年间,大面积的耕地、林地、灌草地转变为城镇用地,而且城镇用地的建筑密度加大。

同期,土地利用类型发生变化的对应区域的洪水流量明显增大,而林地保留较好的西部地区洪水流量则无大的变化。

可以看出不同土地利用类型下洪水流量大小的区别,即随着城市用地迅速扩大,耕地、林草用地减少,直接导致洪水径流量的增加,加重城市的洪水灾害。

湘教版高中地理选修5全册教案目录1.1自然灾害的概念与特点教案1.2自然灾害的类型与分布教案1.3人类活动与自然灾害教案2.1我国自然灾害的特点与分布教案2.2我国的干旱、洪涝、寒潮与台风教案2.3我国的地震、泥石流与滑坡教案2.4我国的虫灾与鼠灾教案3.1自然灾害损失的地域差异教案3.2我国自然灾害多发区的环境特点教案4.1我国防灾减灾的主要成就教案4.2高新科学技术与防灾减灾教案4.3自然灾害与我们教案第一章自然灾害概述1.1 自然灾害的概念与特点[教学目标](一)知识与技能1.明确自然灾害的概念及其自然和社会的两种属性,能正确识别自然现象、自然灾害、人为灾害的区别与联系,确认什么是自然灾害。

2.会描述自然灾害在空间分布上的广泛性和区域性,时间上的频繁性、不确定性、周期性和不重复性,灾害的联系性和严重性及其不可避免性和可减轻性的特点,并能举例说明每一种特点。

(二)过程与方法1.通过教材图片和音像资料的展示,用对比的方法区分自然灾害、自然现象和人为灾害之间的关系,提高学生用对比法进行简单概念界定的能力。

2.通过自然灾害特点的案例教学,培养学生分析归纳和演绎推理的能力;通过搜寻和分析典型的自然灾害范例,培养学生收集、提取、加工信息的能力和学以致用的能力。

(三)情感态度与价值观1.通过学习自然灾害的广泛性、频繁性、不可确定性和不可避免性的特点,强化学生的灾害意识、忧患意识,进一步树立尊重自然、尊重客观的正确人地观。

2.通过了解自然灾害的区域性、周期性的特点,强化学生具体问题具体分析的辩证唯物主义思维习惯。

3.通过了解自然灾害的可减轻性特点,坚定学生防灾减灾的信心和决心,激发学生的科学探索热情,并理解和谐社会的建设需要全世界共同合作的观点。

[教学重点]①自然灾害的自然属性和社会属性。

②自然灾害的特点。

[教学难点]自然灾害的周期性、不重复性、联系性的特点[教学媒体与教具]多媒体课件[课时安排]1课时[讲授过程]【新课导入】1988年岁末,美国《时代》周刊一年一度评选的世界风云人物不是当代任何一名风云人物,而是一张由条条绳索捆绑着的地球照片。

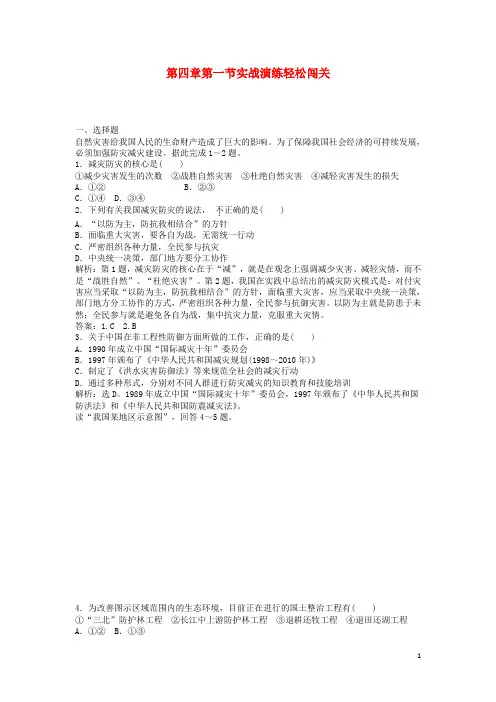

第四章第一节实战演练轻松闯关一、选择题自然灾害给我国人民的生命财产造成了巨大的影响。

为了保障我国社会经济的可持续发展,必须加强防灾减灾建设。

据此完成1~2题。

1.减灾防灾的核心是( )①减少灾害发生的次数②战胜自然灾害③杜绝自然灾害④减轻灾害发生的损失A.①②B.②③C.①④ D.③④2.下列有关我国减灾防灾的说法,不.正确的是( )A.“以防为主,防抗救相结合”的方针B.面临重大灾害,要各自为战,无需统一行动C.严密组织各种力量,全民参与抗灾D.中央统一决策,部门地方要分工协作解析:第1题,减灾防灾的核心在于“减”,就是在观念上强调减少灾害、减轻灾情,而不是“战胜自然”、“杜绝灾害”。

第2题,我国在实践中总结出的减灾防灾模式是:对付灾害应当采取“以防为主,防抗救相结合”的方针,面临重大灾害,应当采取中央统一决策,部门地方分工协作的方式,严密组织各种力量,全民参与抗御灾害。

以防为主就是防患于未然;全民参与就是避免各自为战,集中抗灾力量,克服重大灾情。

答案:1.C 2.B3.关于中国在非工程性防御方面所做的工作,正确的是( )A.1990年成立中国“国际减灾十年”委员会B.1997年颁布了《中华人民共和国减灾规划(1998~2010年)》C.制定了《洪水灾害防御法》等来规范全社会的减灾行动D.通过多种形式,分别对不同人群进行防灾减灾的知识教育和技能培训解析:选D。

1989年成立中国“国际减灾十年”委员会,1997年颁布了《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防震减灾法》。

读“我国某地区示意图”,回答4~5题。

4.为改善图示区域范围内的生态环境,目前正在进行的国土整治工程有( )①“三北”防护林工程②长江中上游防护林工程③退耕还牧工程④退田还湖工程A.①② B.①③C.②④ D.②③5.洞庭湖“4350工程”的涵义是( )A.将洞庭湖的湖泊容积扩大到4350立方米B.将洞庭湖湖泊面积扩大4350平方千米C.退田还湖面积4350平方千米D.将洞庭湖的湖泊面积恢复到4350平方千米解析:从图中提供的信息可知:该区域属于长江中下游地区,该地地势低平,洪涝灾害严重。

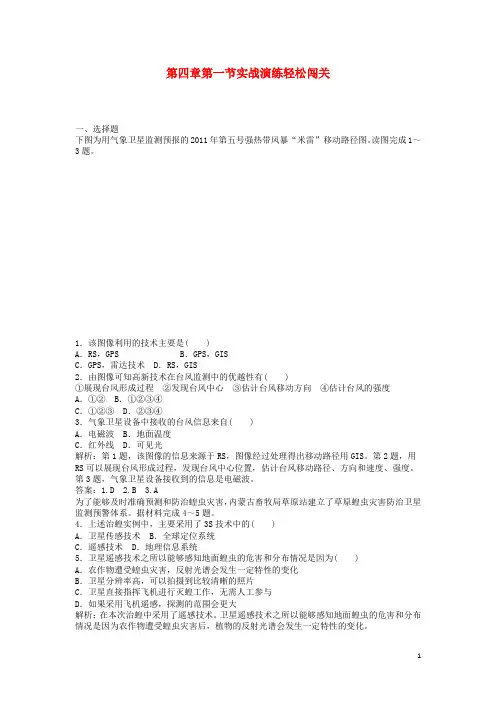

第四章第一节实战演练轻松闯关一、选择题下图为用气象卫星监测预报的2011年第五号强热带风暴“米雷”移动路径图。

读图完成1~3题。

1.该图像利用的技术主要是( )A.RS,GPS B.GPS,GISC.GPS,雷达技术 D.RS,GIS2.由图像可知高新技术在台风监测中的优越性有( )①展现台风形成过程②发现台风中心③估计台风移动方向④估计台风的强度A.①② B.①②③④C.①②③ D.②③④3.气象卫星设备中接收的台风信息来自( )A.电磁波 B.地面温度C.红外线 D.可见光解析:第1题,该图像的信息来源于RS,图像经过处理得出移动路径用GIS。

第2题,用RS可以展现台风形成过程,发现台风中心位置,估计台风移动路径、方向和速度、强度。

第3题,气象卫星设备接收到的信息是电磁波。

答案:1.D 2.B 3.A为了能够及时准确预测和防治蝗虫灾害,内蒙古畜牧局草原站建立了草原蝗虫灾害防治卫星监测预警体系。

据材料完成4~5题。

4.上述治蝗实例中,主要采用了3S技术中的( )A.卫星传感技术 B.全球定位系统C.遥感技术 D.地理信息系统5.卫星遥感技术之所以能够感知地面蝗虫的危害和分布情况是因为( )A.农作物遭受蝗虫灾害,反射光谱会发生一定特性的变化B.卫星分辨率高,可以拍摄到比较清晰的照片C.卫星直接指挥飞机进行灭蝗工作,无需人工参与D.如果采用飞机遥感,探测的范围会更大解析:在本次治蝗中采用了遥感技术。

卫星遥感技术之所以能够感知地面蝗虫的危害和分布情况是因为农作物遭受蝗虫灾害后,植物的反射光谱会发生一定特性的变化。

答案:4.C 5.A2011年6月4 日,智利南部普耶韦火山开始喷发,美国国家航天局的Aqua卫星在火山喷发后不久拍摄到下图所示的卫星图像。

灰褐色的火山灰云笼罩了大地,强风将火山灰吹向阿根廷以及大西洋方向,甚至飘到了数百千米之外的布宜诺斯艾利斯。

读图,回答6~7题。

6.要获取火山喷发的卫星影像,主要应用的地理信息技术是( )A.RS B.GISC.GPS D.数字地球7.如果利用卫星对火山灰进行监测,通过分析多幅火山灰图片,可以获得( )①火山灰喷出的起始位置②火山灰漂浮的速度③火山灰影响的范围④火山灰漂浮的方向⑤此时段当时的风向A.①②③⑤ B.②③④⑤C.③④⑤ D.①②③④⑤解析:本题主要考查了遥感技术的应用。

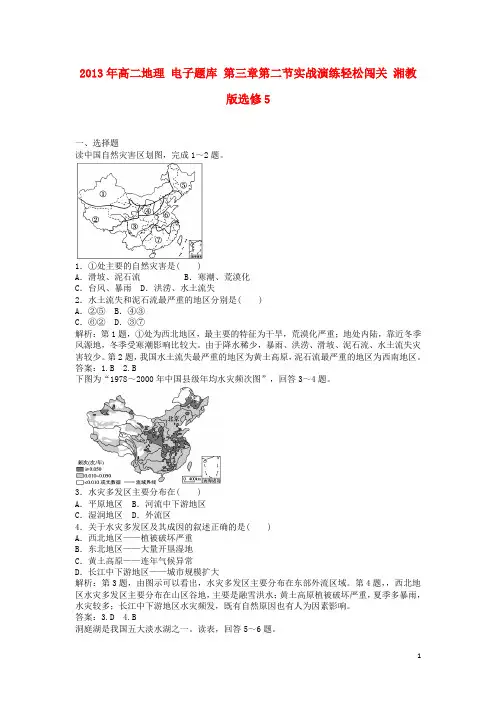

2013年高二地理电子题库第三章第二节实战演练轻松闯关湘教版选修5一、选择题读中国自然灾害区划图,完成1~2题。

1.①处主要的自然灾害是( )A.滑坡、泥石流B.寒潮、荒漠化C.台风、暴雨 D.洪涝、水土流失2.水土流失和泥石流最严重的地区分别是( )A.②⑤ B.④③C.⑥② D.③⑦解析:第1题,①处为西北地区,最主要的特征为干旱,荒漠化严重;地处内陆,靠近冬季风源地,冬季受寒潮影响比较大。

由于降水稀少,暴雨、洪涝、滑坡、泥石流、水土流失灾害较少。

第2题,我国水土流失最严重的地区为黄土高原,泥石流最严重的地区为西南地区。

答案:1.B 2.B下图为“1978~2000年中国县级年均水灾频次图”,回答3~4题。

3.水灾多发区主要分布在( )A.平原地区 B.河流中下游地区C.湿润地区 D.外流区4.关于水灾多发区及其成因的叙述正确的是( )A.西北地区——植被破坏严重B.东北地区——大量开垦湿地C.黄土高原——连年气候异常D.长江中下游地区——城市规模扩大解析:第3题,由图示可以看出,水灾多发区主要分布在东部外流区域。

第4题,,西北地区水灾多发区主要分布在山区谷地,主要是融雪洪水;黄土高原植被破坏严重,夏季多暴雨,水灾较多;长江中下游地区水灾频发,既有自然原因也有人为因素影响。

答案:3.D 4.B洞庭湖是我国五大淡水湖之一。

读表,回答5~6题。

①泥沙淤积②气候变暖③南水北调④围湖造田A.①② B.②③C.③④ D.①④6.洞庭湖区湖泊面积和容积变化带来的后果可能是( )A.水体富营养化 B.湖区气温日变化减小C.洪水调蓄能力减弱 D.湖区水循环速度减慢解析:第5题,洞庭湖区湖泊面积减小的原因从自然方面来说是泥沙淤积,从人为原因来说是不合理的人类活动,如围湖造田。

第6题,湖泊面积减小产生的后果有洪水调蓄能力减弱、调节气候能力下降等。

答案:5.D 6.C下图是“我国的黄土分布示意图”,结合所学知识完成7~8题。

姓名,年级:时间:第三节人类活动与自然灾害-—-————情景导入先思考 -———-——思考探究:漫画中反映的是哪种环境问题?该环境问题对地球产生哪些影响?提示:全球气候变暖。

会使各地的降水和干湿状况发生变化,导致干旱、沙尘暴等灾害性天气频繁发生;生物多样性减少;人类健康受到威胁等。

———————基础知识要记牢 -——-——-一、生态破坏与自然灾害1.原因人类对自然界实行掠夺性的利用,如乱垦滥伐、乱牧滥采等。

2.土壤侵蚀(1)概念:指土壤在自然侵蚀的基础上,因人为因素的加入而使侵蚀强度骤然增加。

(2)危害:①侵蚀区:干旱时易加剧旱情,暴雨时易形成山洪。

②沟谷:诱发山崩、滑坡和泥石流灾害.③远离侵蚀区的下游:泥沙沉积,抬高河床,湖泊淤浅河道的行洪能力、湖泊的调洪蓄洪能力降低,增加洪涝灾害的发生频率。

3.土地荒漠化(1)人为原因:过度放牧、乱砍滥伐、开垦草地→植被破坏→地表裸露→加快土壤风蚀和雨蚀速度→土地荒漠化.(2)危害:土地生产力下降→农牧业减产。

二、环境污染与自然灾害1.危害(1)区域性:20世纪中期世界八大公害事件所导致的损害。

(2)全球性:气候变化、臭氧层耗竭、生物多样性减少所带来的损害。

2.全球气候变暖(1)主要原因:人为排放的二氧化碳等温室气体增加。

(2)影响:①造成海平面上升。

②加剧洪涝、干旱和其他气象灾害。

③影响农业和自然生态系统。

④影响人类健康.3.臭氧层耗竭(1)主要原因:人类大量排入大气的氟利昂。

(2)危害:到达地面的有害紫外线增加,会损坏人的免疫力,使皮肤癌、白内障患者增多,传染病的发病率增加。

4.生物多样性减少(1)主要原因:人类对森林、草地的大规模破坏;对生物物种的过度利用。

(2)危害:物种的灭绝和遗传多样性的丧失,将逐渐瓦解人类生存的基础。

—-—---—重点难点掌握好——-————一、土壤侵蚀的形成及危害1.土壤侵蚀的形成2.土壤侵蚀的危害二、土地荒漠化[拓展提升]以我国西北地区为例,说明土地荒漠化的成因我国西北地区土壤荒漠化是自然因素和人为因素共同作用的结果。

一、选择题

读图,回答1~3题。

1.图示地区存在的生态破坏是()

A.土壤侵蚀B.土地沙化

C.森林枯竭D.草原退化

2.图中A地区容易出现的自然灾害是()

A.干旱时旱情加重B.暴雨时出现山洪

C.地势高容易出现霜冻D.夏秋易发生台风

3.C地区因侵蚀发展易诱发的地质灾害是()

A.火山B.地震

C.泥石流D.地裂缝

解析:第1题,从图示的景观看,表现的是黄土高原千沟万壑的地貌特征,主要是土壤侵蚀作用塑造成的。

第2题,A地区为黄土塬区,地形较为平坦,土壤侵蚀,耕作层流失后,土层变薄,保水、蓄水能力降低,干旱时易加剧旱情。

第3题,C为黄土高原的沟壑区,侵蚀发展,往往诱发泥石流。

答案:1.A 2.A 3.C

(2012·益阳高二期中检测)读自然灾害与中国奶牛业发展示意图,回答4~5题。

4.关于草原自然灾害的叙述,正确的是()

A.草原雪灾、火灾直接损毁草场资源,对奶牛业的发展没有影响

B.草原水灾、旱灾直接影响奶牛业的发展,对草场资源没有影响

C.草原鼠害、虫害通过破坏草场资源,间接影响奶牛业的发展

D.草原病害、酸雨对草场资源和奶牛业的发展没有直接影响

5.关于我国奶牛业发展的叙述,正确的是()

①过度放牧,使奶牛数量增多,促进奶牛业的发展

②乱采、乱挖,导致鼠害猖獗,制约奶牛业的发展

③奶牛业的过度发展,会加剧草原人为灾害对草原的破坏

④影响奶牛业发展的因素有草原灾害、社会化程度、奶牛品质等

A.①②B.②③

C.③④D.②④

解析:第4题,考查的是示意图的连接关系。

雪、火、水、旱灾通过影响草场资源进而影响

奶牛业的发展,所以C正确。

第5题,框图“草原人为灾害”连接的是草原资源,因此草原人为灾害通过破坏草场,影响奶牛业的发展,影响奶牛业的发展还有其他因素如社会化程度低、奶牛品质差等,因此③④正确。

答案:4.C 5.C

(2012·温州八校高二期末联考)电影《海底总动员》中活泼可爱的小丑鱼令人记忆犹新,但英国研究人员发现,海水酸化使海洋中小丑鱼本世纪末可能失聪,而这也将威胁到它们的生存。

读全球海洋CO2和pH值变化图,回答6~7题。

6.根据资料推测,全球海洋pH值发生变化的主要原因是()

A.全球变暖,海水温度升高所致

B.火山喷发的CO2溶于海水所致

C.海洋中的生物死亡分解所致

D.人类排放CO2溶于海水所致

7.上题中的全球性环境问题还会给地球其他方面带来巨大的影响。

下列各项不.会受其影响

的是()

A.台湾海峡宽度B.珠穆朗玛峰雪线

C.火山喷发D.海陆间水循环

解析:第6题,由图示可知,全球海洋pH值的变化与海水中的CO2含量有一定的相关性。

由于人类排放CO2增多,溶于海水中的CO2随之增加,导致海水pH值降低,海水酸化。

第7题,火山爆发是地球内力作用的结果,与全球变暖无关。

答案:6.D7.C

(2011·高考上海卷)臭氧在大气中的含量虽少,但对地球生命至关重要。

据此回答8~9题。

8.臭氧层对地球生命起到保护作用,这是因为臭氧层能够()

A.降低大气温度

B.吸收太阳紫外线辐射

C.促发光化学反应

D.分解人类活动排放的废气

9.据观侧,地球上空臭氧空洞现象最为严重的地方出现在()

A.青藏高原上空B.北极附近上空

C.南极附近上空D.北美大陆上空

解析:臭氧层能大量吸收太阳紫外线,保护地球上的人类和动植物免遭短波紫外线的伤害。

由于人类过多地排放氯氟烃类化学物质破坏臭氧层,臭氧层出现空洞,主要分布在南极附近上空。

答案:8.B9.C

读某年春季我国北方地区沙尘暴发生次数图,回答10~11题。

10.此地区沙尘暴次数多的人为原因可能是()

A.植树造林B.过度开垦

C.开采地下水D.水资源利用不当

11.下列因素中,不.是形成沙尘暴原因的是()

A.大风B.地面沙尘物质

C.不稳定的空气状态D.森林火灾

解析:沙尘暴的形成因素是强劲的大风、地面多沙尘物质及不稳定的空气状态,人类活动导致的土地荒漠化会加剧沙尘暴的发生。

答案:10.B11.D

赞比亚的卡里巴水库坝高128米,1958年开始蓄水。

施工前,该水库库区周围地区仅发生过小震。

到1963年水库蓄满水后,库区周围地区的地震仅记录到的就有2000多次。

绝大多数地震震中都位于库区下部。

1969年库区发生了一次里氏5.8级的较大地震。

据此完成12~13题。

12.赞比亚位于()

A.环太平洋地震带

B.地中海——喜马拉雅地震带

C.东非裂谷地震带

D.洋脊地震带

13.关于修建水库后,地震次数增多原因的叙述,不.正确的是()

A.人类工程诱发了地震的发生

B.岩石上部重量增加引发地震

C.水对地下深处岩石的滑动起了润滑作用

D.修建水库增加了地表环境的稳定性

解析:第12题,赞比亚水库位于东非裂谷带上,处于板块张裂地区。

第13题,修建水库改变了地表环境原来的稳定性,容易诱发地震。

答案:12.C13.D

二、综合题

14.读图,回答下列问题。

我国某地区1965~1988年地面沉降平均速率(mm/年)

(1)图示地区地面沉降的分布特点为__________、__________。

其中沉降平均速度最快的地区出现在__________附近。

(2)导致图示地区地面沉降最直接的原因是________________。

由于地面沉降,可能给A地区带来的环境问题主要有哪些方面?

(3)与图示地区地面沉降相关的自然灾害是什么?

解析:该题以地面沉降等值线图为背景,综合考查由于过量开采地下水而导致地面沉降的相关问题。

该题可从两个方面突破,一是由经纬网确定该地区地处华北地区渤海沿岸;二是通过负等值线判读地面沉降状况,注意该图相邻两条等值线差值不相等。

答案:(1)分布不均多中心宁河

(2)长期超量开采地下水地面沉降导致地下排污管道遭到破坏,致使市区出现污水外溢;河道泥沙大量淤积,汛期排洪不畅;沿海地区海水倒灌,水质恶化;风暴潮灾害损失剧增。

(3)干旱(春旱)。

15.内蒙古锡林郭勒草原的东部,又被称作乌珠穆沁草原。

乌珠穆沁草原目前是内蒙古保存最为完好的天然草原,牧草非常繁茂,可以看到“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的景

观,乌珠穆沁草原被人们喻为“内蒙古最后的天然草原”。

结合下图回答问题。

(1)锡林郭勒草原面临的主要环境问题是什么?分析该问题产生的人为原因。

(2)在a、b两河上建水库是否合理?简述其理由。

(3)简要分析在a、b河上建成水库后对当地生态环境的影响。

解析:第(1)题,要明确锡林郭勒所处的大的地理环境是位于我国的内蒙古高原上,因此面

临的主要问题是土地的荒漠化,产生的原因从教材中的内容即可答出。

第(2)题,乌珠穆沁草原的地形的判定从等高线和河流的流向来判定。

第(3)题,要根据该地区河流的水文特征去回答。

第(4)题,主要从修建水库以后,下游地区的水量减少,加剧土地的荒漠化去分析。

答案:(1)草场退化、沙化。

人类过度放牧、过度开垦等不合理的生产活动。

(2)不合理。

该地河流大多为内流河,降水量小,蒸发旺盛,河流径流量小;内蒙古高原地势平坦,河流落差小。

因此不适合建水库。

(3)a、b两地建成水库后,下游地区水源减少,使草场退化、沙化严重。