种群的增长曲线

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:14

班级:___________ 姓名:___________第一节第2课时种群数量的增长规律【学习目标】1.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。

2.关注人类活动对种群数量变化的影响。

【学习过程】一、建构种群增长模型的方法数学模型是用来描述______________或______________的数学形式。

建立数学模型的研究方法一般包括__________________、__________________、__________________________和______________________________________四个步骤。

特点提醒:针对具体事例理解数学模型的建立过程,要同时联系实验设计的步骤。

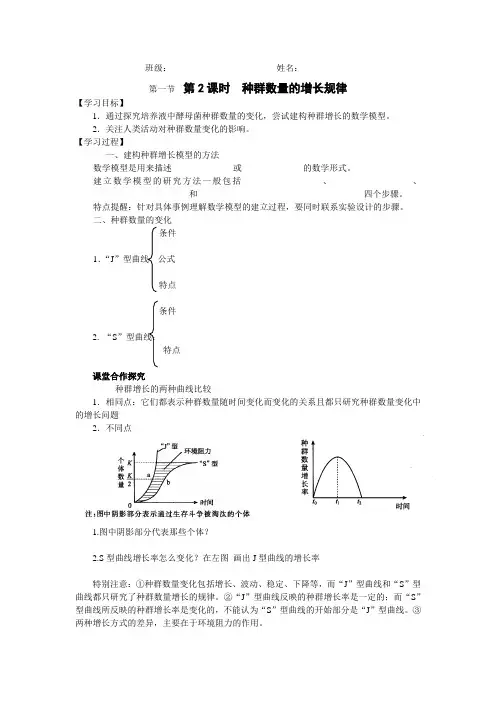

二、种群数量的变化条件______________________________________1.“J”型曲线公式______________________________________特点______________________________________条件_____________________________________2. “S”型曲线:特点_____________________________________课堂合作探究种群增长的两种曲线比较1.相同点:它们都表示种群数量随时间变化而变化的关系且都只研究种群数量变化中的增长问题2.不同点1.图中阴影部分代表那些个体?2.S型曲线增长率怎么变化?在左图画出J型曲线的增长率特别注意:①种群数量变化包括增长、波动、稳定、下降等,而“J”型曲线和“S”型曲线都只研究了种群数量增长的规律。

②“J”型曲线反映的种群增长率是一定的;而“S”型曲线所反映的种群增长率是变化的,不能认为“S”型曲线的开始部分是“J”型曲线。

③两种增长方式的差异,主要在于环境阻力的作用。

巩固练习1.在一个玻璃容器内,装入一定量的适合小球藻生活的营养液,接种少量的小球藻,每隔一段时间测定小球藻的个体数量,绘制成曲线,如图所示。

高中生物种群的增长曲线与K值应用常卿在高中生物教材中,种群增长曲线是一个重要的知识点,并在近年的生物高考试卷中都有所体现。

但笔者在教学中发现,由于受到教材篇幅的限制,这一知识内容一上来起点就很高,学生一下子很难理解。

本文从理解的角度出发,对种群增长曲线进行释疑,同时释义其具体应用。

一、种群增长的S型曲线虽然物种具有巨大的增长潜力,但在自然界中,种群却不能无限制地增长。

因为随着种群数量的增长,环境的制约因素的作用也在增大,环境中制约种群增长的因素称为环境阻力。

它包括同种个体之间对食物和空间的竞争加剧、疾病蔓延、捕食者因捕食对象的增多而增多等,从而导致残废率增长、出生率降低,最终趋向平衡。

因此,在自然环境中,种群的增长曲线是一个“S”型曲线(也称为逻辑斯蒂曲线)。

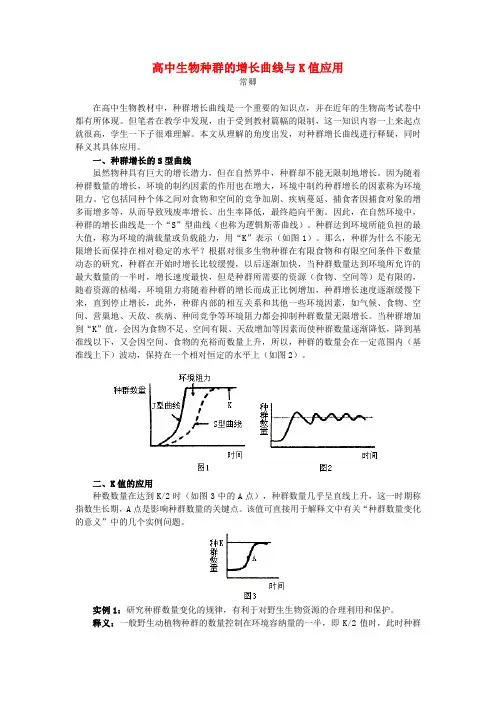

种群达到环境所能负担的最大值,称为环境的满载量或负载能力,用“K”表示(如图1)。

那么,种群为什么不能无限增长而保持在相对稳定的水平?根据对很多生物种群在有限食物和有限空间条件下数量动态的研究,种群在开始时增长比较缓慢,以后逐渐加快,当种群数量达到环境所允许的最大数量的一半时,增长速度最快,但是种群所需要的资源(食物、空间等)是有限的,随着资源的枯竭,环境阻力将随着种群的增长而成正比例增加,种群增长速度逐渐缓慢下来,直到停止增长,此外,种群内部的相互关系和其他一些环境因素,如气候、食物、空间、营巢地、天敌、疾病、种间竞争等环境阻力都会抑制种群数量无限增长。

当种群增加到“K”值,会因为食物不足、空间有限、天敌增加等因素而使种群数量逐渐降低,降到基准线以下,又会因空间、食物的充裕而数量上升,所以,种群的数量会在一定范围内(基准线上下)波动,保持在一个相对恒定的水平上(如图2)。

二、K值的应用种数数量在达到K/2时(如图3中的A点),种群数量几乎呈直线上升,这一时期称指数生长期,A点是影响种群数量的关键点。

该值可直接用于解释文中有关“种群数量变化的意义”中的几个实例问题。

种群增长j型曲线的公式

对于种群增长的j型曲线,我们可以使用Logistic方程来描述

其增长模式。

Logistic方程是一个常见的种群增长模型,其公式如

下所示:

\[ \frac{dN}{dt} = rN \left(1 \frac{N}{K}\right) \]

在这个公式中,\( \frac{dN}{dt} \) 表示种群数量随时间的

变化率,\( r \) 是种群的内禀增长率,\( N \) 是种群数量,

\( K \) 是环境容纳量。

种群增长的j型曲线通常描述了一种增长模式,即种群数量开

始以指数增长,然后随着种群数量接近环境容纳量而逐渐趋于稳定。

这种曲线在生态学和种群生物学中具有重要的意义,能够帮助我们

理解种群数量的动态变化以及环境对种群增长的影响。

在实际应用中,Logistic方程和j型曲线的模型可以帮助我们

预测种群数量的增长趋势,评估环境对种群增长的影响,以及制定

保护和管理措施来维持种群的健康和稳定。

总之,种群增长的j型曲线及其对应的Logistic方程为我们提

供了一种重要的工具,帮助我们理解和预测自然界中种群数量的动

态变化,为保护生物多样性和生态平衡提供了理论基础和实践指导。

种群的增长速率曲线和增长率曲线再探讨浙江省绍兴县柯桥中学叶建伟摘要到目前为止,种群增长率曲线和增长速率曲线在中学生物教材和相应的教学辅导资料中还没有一个较为统一的说法,本文就种群增长率曲线和增长速率曲线进行了探讨。

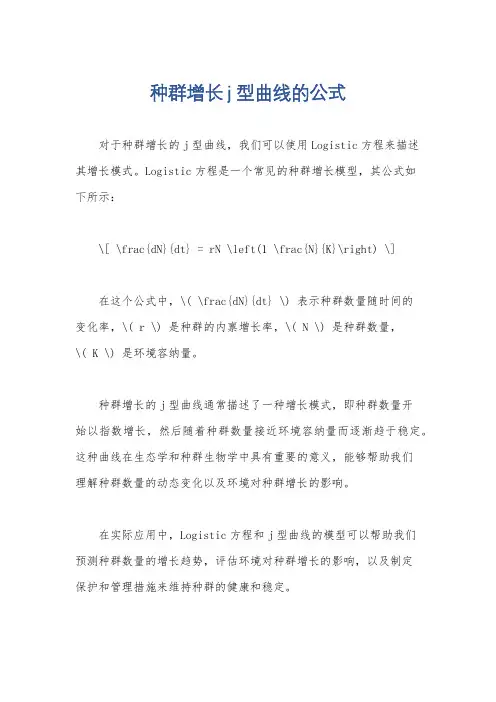

关键词种群增长速率曲线增长率曲线探讨种群的增长方式包括指数增长(“J”型增长)和逻辑斯谛增长(“S”型增长),前者是在理想状态下,即资源无限、空间无限和不受其他生物制约的条件下产生的,后者是在现实状态下,即资源有限、空间有限和受其他生物制约的条件下产生的。

若以时间为横坐标,种群中个体数量为纵坐标,那么两种增长曲线如图1所示。

对于上述两种增长方式,需要区别种群增长率和增长速率的变化,但是到目前为止,对于种群增长率和增长速率曲线在中学生物教材和相应的教学辅导资料中还没有一个较为统一的说法,对此,笔者查阅相关资料,同时结合自己多年的教学实践,谈谈自己的看法。

1 种群增长速率和增长率的定义种群增长速率是指种群在单位时间内增加的个体数量,其计算公式为:增长速率 =(现有个体数-原有个体数)/增长时间,单位可以用“个/年”表示。

种群增长率指种群在单位时间内净增加的个体数占原个体总数的比率,其计算公式为:增长率 =(现有个体数-原有个体数)/(原有个体数·增长时间),单位可以用“个/个·年”表示。

种群的出生率减去死亡率就是种群的自然增长率[1]。

2 指数增长的增长速率和增长率种群在理想条件下呈指数增长,其增长曲线符合指数函数N t=N0λt或N t+1=N tλ(N为种群个体数,N 0为起始种群个体数,t为时间,λ为种群周限增长率,下同),其中λ具有开始和结束时间,它表示种群大小在开始和结束时的比率。

若以年为时间单位,指数增长种群的增长速率为:(N0λt+1-N0λt)个/年=N0λt(λ-1)个/年,所以指数增长种群的增长速率随时间变化呈等比数列,公比为λ,其通项公式为:= N0(λ-1)λt(表示种群增长速率)。

J型曲线,即指数增长模型,描述了在理想状态下(如食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等),种群数量以指数形式增长的过程。

其计算公式为:

N_t = N_0 * e^(rt)

其中:

* N_t 表示在第t时刻种群的数量。

* N_0 表示种群数量的基础量,即在t=0时刻的种群数量。

* r 表示种群数量的增长率,这是一个恒定的值,表示种群数量每单位时间增加的比率。

* t 表示时间,从t=0开始计算。

这个公式描述了一个理想状态下的种群增长情况,即没有环境限制和资源限制,种群数量会呈指数增长。

但在现实中,由于环境容量、资源限制等因素,种群增长通常会受到一定的限制,最终趋于稳定。

因此,这个模型更适用于描述短期内的种群增长情况。

需要注意的是,虽然J型曲线描述的是指数增长,但增长速率(单位时间内种群数量的变化量)并不是恒定的,而是随时间而增加的。

增长速率的计算公式为:

增长速率= (N_t - N_(t-1)) / Δt = N_0 * e^(rt) * r

其中Δt表示时间间隔。

可以看出,增长速率随时间而增加,这是因为种群基数在不断增大,所以单位时间内增加的数量也在不断增加。

第4章第2节“种群增长的“S”型曲线”教学设计教材:人教版高中生物必修三《稳态与环境》1. 教学目标(1)知识目标①能画出种群增长的“S”型曲线,并解释曲线反映的种群数量变化。

②举例说明什么是环境容纳量。

(2)能力目标①熟悉数学模型建立的过程②运用种群数量变化规律解决生产生活中的实际问题。

(3)情感目标①关注人类活动对种群数量变化的影响,提高保护环境意识。

2. 教学重点和难点(1)重点:根据“S”型曲线解释种群数量的变化(2)难点:“S”型曲线与“J”型曲线的区别3. 教学策略引导式教学、探究式教学4. 教学用具PPT、板书5. 课时安排10min6. 教学过程教学内容教师行为学生活动教学意图教师指出理论需要实例来证明,并展示介绍高斯的实验:高斯在0.5mL培养液中放入5只草履虫开始进行培养、计数,经过反复实验,最终得到这样一幅图像。

其他生物种群数量是不是也会出现这样一个最大值呢?(4)K值概念:科学家陆陆续续做了许多实验,充分证明许多种群在实验培养条件下,都呈现出这种变化趋势。

生物学上就把这种在环境条件不破坏的情况下,一定空间所能维持的种群最大数量称为K值,也叫环境容纳量。

(5)强调环境不变:大家注意,这里的前提是环境不受到破坏,那么如果环境被破坏了呢?比如,在高斯的实验中,培养液的量减少了,那K值会怎样变化呢?(6)认同学生回答,并进一步提问:也就是说,K值是固定不变得吗?(7)肯定学生回答,并说明当环境发生变化时,K值也会发生改变。

(8)举例说明:那有没有同学能举出其他的例子来说明呢?(9)人类的家园——地球现在能够容纳一定数量的人口,但是由于人类对环境的破坏越来越严重,如果再不改善的话,在地球上能存活的人越来越少,还可能有一天人类会在地球上灭绝。

(4)认识K值,明确其定义。

(5)学生回答:K值变小(6)学生回答:不是(8)学生举例:人和地球利用替换与迁移的方式,使学生认识K值并明确其定义。

S型曲线,也称为逻辑斯蒂曲线,是一种常用于描述生态系统中种群数量增长规律的数学模型。

S型曲线的增长规律可以分为三个阶段:启动阶段、加速阶段和饱和阶段。

1. 启动阶段:在初始阶段,种群数量较少,资源丰富,因此种群数量增长缓慢。

这一阶段的增长速率与种群数量呈正相关,即增长速率随种群数量的增加而增加。

2. 加速阶段:随着种群数量的增加,资源开始变得有限,种群数量开始加速增长。

这一阶段的增长速率与种群数量呈负相关,即增长速率随种群数量的增加而降低。

3. 饱和阶段:当种群数量达到一定规模后,资源变得非常有限,种群数量增长逐渐减慢,最终达到一个稳定值。

这一阶段的增长速率与种群数量呈正相关,即增长速率随种群数量的增加而增加。

总的来说,S型曲线的增长规律反映了种群数量在资源有限的情况下,从初始的缓慢增长到加速增长,最终达到稳定状态的过程。

这种增长模式在自然界中非常常见,如微生物的生长、动物的繁殖等。

人与生物圈常用曲线图归纳

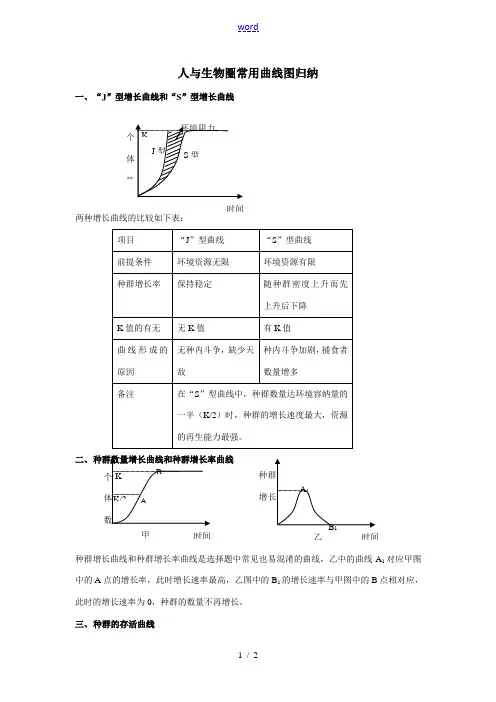

一、 “J ”型增长曲线和“S ”型增长曲线

两种增长曲线的比较如下表:

二、 种

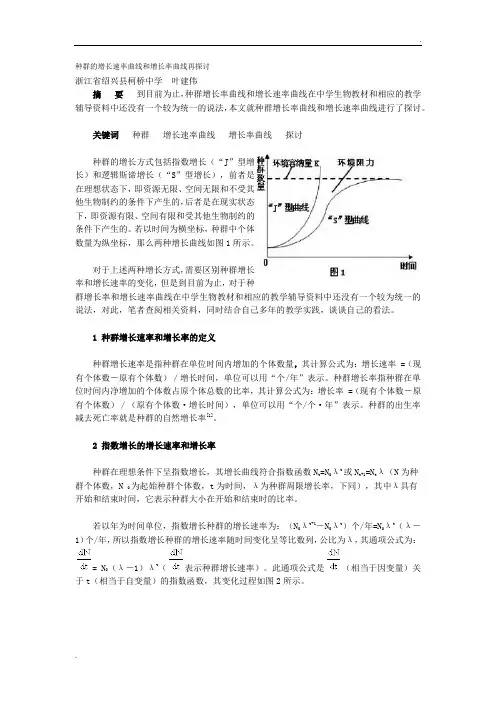

种群增长曲线和种群增长率曲线是选择题中常见也易混淆的曲线,乙中的曲线A 1对应甲图中的A 点的增长率,此时增长速率最高,乙图中的B 1的增长速率与甲图中的B 点相对应,此时的增长速率为0,种群的数量不再增长。

三、 种群的存活曲线

时间

时间

甲 时间

乙

年龄

存活曲线是表示一个种群在一定时期内的存活量的指标,也是衡量种群增长的基本的参数,一般分成三种类型:

Ⅰ型:曲线凸形,表示在接近生理寿命前只有少数个体死亡。

比如:大型兽类和人的存活曲线。

Ⅱ型:曲线呈对角形,各年龄死亡率相等。

比如许多鸟类的存活曲线接近于Ⅱ型。

Ⅲ型:曲线凹形,幼年期死亡率很高,比如腾壶的存活曲线接近Ⅲ型。

根据对存活曲线的研究,可以看出各种动物种群最易受伤害的年龄。

四、抵抗力稳定性和恢复力稳定性曲线

营养结构复杂程度

生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力越差小,抵抗力稳定性也就越低;反之,生态系统中各营养级的生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越大,抵抗力稳定性越高。

一般情况下,恢复力稳定性与抵抗力稳定性存在相反的关系,抵抗力稳定性越高的生态系统,恢复力稳定性往往较低。

但是,北极苔原生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性都低,不存在相反的关系。

高中生物解读种群增长曲线欧阳浩波一、种群增长的“J ”型曲线产生条件:理想状态——食物、空间充裕;气候适宜;无天敌。

特点:种群数量连续增长数量计算:N N t t =0λ(N 0为起始数量,λ为年均增长率,t 为年限)。

“J ”型增长的两种情况:实验条件下;一个种群刚迁移到一个新的适宜环境中。

坐标图形:如下图。

二、种群增长的“S ”型曲线产生条件:现实状态——自然环境中各种生态因素综合作用的结果。

特点:种群数量达到环境所允许的最大值(K 值)后,将停止增长并在K 值左右保持相对稳定。

坐标图形:如下图。

三、影响种群数量变化的因素决定种群大小的主要因素有:①超始种群数量;②出生率和迁入率;③死亡率和迁出率。

种群数量的变动主要取决于②和③的对比关系,在单位时间内二者之差就是种群增长率。

四、研究种群数量变化的意义1. 有利于野生生物资源的合理开发、利用和保护。

2. 为人工养殖及种植业合理控制种群数量,适时捕捞、采伐等提供理论指导。

如“S ”型增长曲线中1/2K 值的应用。

3. 通过研究种群数量变动规律,为虫害的预测及防治提供科学依据。

五、种群增长的“J ”型曲线与“S ”型曲线的比较两种增长方式的差异主要在于环境阻力对种群数量增长的影响,即:“J ”型增长曲线环境阻力−→−−−“S ”型增长曲线六、存活曲线存活曲线是表示一个种群在一定时期内存活的指标,也是衡量种群增长的基本参数。

一般分为三种类型(如图)。

I 型曲线呈凸型,表示在接近生理寿命前只有少数个体死亡。

如大型兽类和人的存活曲线。

II 型曲线呈对角线,各年龄死亡率相等。

许多种类的生物存活曲线接近于II 型。

III 型曲线呈凹型,幼年期死亡率较高。

如藤壶的存活曲线。

存活曲线以环境条件和对有限资源的竞争为转移。

例如,人类的存活曲线因营养、医药卫生条件不同有很大的变化。

如果环境变得合适,死亡率变得很低,种群数量就会突然增大,不少农业虫害爆发就是这种情况。

种群的数量波动及调节辅导教案导学诱思一、种群增长曲线1.种群的指数增长(1)条件:在理想条件下,包括食物空间充裕,气温适宜,没有敌害。

(2)特点:起始增长很慢,随种群基数的加大,增长会越越快,呈现指数增长。

(3)增长曲线:“”形曲线,指数增长。

2.种群的逻辑斯谛增长(1)条件:有限条件,包括资有限、空间有限和受到其他生物制约条件。

(2)曲线:在自然界中,种群一般呈“S”形增长。

(3)特点:起始增长呈现加速增长,k/2时增长最快,此后开始减速增长,达到k值时停止增长或在k值上下波动。

(4)k值:一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称k值。

k值随环境空间的改变而发生变化。

思考:实验室内短时间培养某种微生物,该生物的种群数量一般属于哪种增长类型?对于一个自然种群讲,种群数量增长属于什么类型?为什么会达到k值?提示:由于实验室内短时间培养,能提供足够的营养、空间,且不存在天敌,所以种群的增长将呈现“”形增长。

对于一个自然种群讲,由于生存环境有限,随着种群密度的上升,个体间对有限的空间、食物和其他生活条件的种内斗争必将加剧,以该种群为食的捕食者的数量也会增加,从而使该种群的出生率降低,死亡率增高,当出生率和死亡率基本相等时,种群数量呈现“S”形增长,即种群数量达到环境容纳的最大值(k值)。

二、种群的非周期波动与周期波动1.种群的数量波动:种群中的个体数量随时间而变化,这就是所谓的种群数量波动。

2.影响种群数量波动的因素:出生率和死亡率的变化以及环境条件的改变引起种群数量的波动。

3.类型(1)非周期性波动:大多数种群的数量波动方式。

(2)周期性波动:少数物种的种群数量波动方式。

4.调节种群数量波动的因素(1)外性因素:气候、食物、疾病、寄生和捕食等。

(2)内性因素:行为调节和内分泌调节。

三、种群数量的外性调节因素1.气候:对种群影响最强烈的外性调节因素,特别是极端的温度和湿度。

2.食物:是影响种群数量波动的重要因素,食物不足,种群内部必然会发生激烈竞争,使很多个体不能存活或不能生殖。

增长速率=(现有个体数-原有个体数)/增长时间增长率=(现有个体数-原有个体数)/原有个体数=出生率-死亡率生长速率就像速度公式,跟时间有关系“S”型曲线中的种群增长率和增长速率仍以某种动物为例,在自然界中,由于环境条件是有限的,种群不可能按“J”型曲线增长,而是在有限的环境中,随种群密度的上升,生存斗争加剧,出生率下降,死亡率上升,从而使种群数量的增长率下降,当种群数量达到环境所允许的最大值(K)时,种群数量停止增长,有时会在K值左右保持相对稳定,则这个种群在0~t年间的种群增长曲线,呈“S”型增长。

若把“S”型增长曲线转换成相对应的种群增长率曲线,即纵坐标改成种群增长率,则按照种群增长率的概念分析,增长率=(末数-初数)/初数×100%,开始虽然单位时间种群增长绝对数量不多,但由于起先初数较小,两者的比值还是较大的,故种群增长率较高,而后来尽管单位时间内种群增加绝对数增加了,但由于前一年的基数即初数也大了,故两者的比值反而比上一年有所下降,到种群数量接近环境容纳量时,种群数量基本不增加,即末数-初数接近于0,种群增长率也就逐渐接近于0,到达环境容纳量时为0若把“S”型增长曲线转换成相对应的种群增长速率曲线,即纵坐标改成种群增长速率,则按种群增长速率=(末数-初数)/单位时间分析,由于开始时单位时间内种群数量增加的绝对数(即末数-初数)较小,故种群增长速率也较小。

根据逻辑斯蒂曲线(“S”型曲线)分析,当种群数量达到K/2时,单位时间内种群数量增加的绝对数最多,故此时种群增长速率最大(相当于曲线的斜率最大)。

随后,当种群数量超过K/2时,种群数量增加趋缓,种群增长速率又有所下降,到种群数量为K时,单位时间内种群数量不再增加,故种群增长速率为0“S”型增长曲线模型的特点:种群增长速率:由于“S”型增长曲线变化规律没有固定的公式,只能从理论上分析。

由于种群增长速率与曲线的斜率是等价的,通过观察可判断出是先增加后减少。

种群的增长速率曲线和增长率曲线再探讨摘要到目前为止,种群增长率曲线和增长速率曲线在中学生物教材和相应的教学辅导资料中还没有一个较为统一的说法,本文就种群增长率曲线和增长速率曲线进行了探讨。

关键词种群增长速率曲线增长率曲线探讨种群的增长方式包括指数增长(“J”型增长)和逻辑斯谛增长(“S”型增长),前者是在理想状态下,即资源无限、空间无限和不受其他生物制约的条件下产生的,后者是在现实状态下,即资源有限、空间有限和受其他生物制约的条件下产生的。

若以时间为横坐标,种群中个体数量为纵坐标,那么两种增长曲线如图1所示。

对于上述两种增长方式,需要区别种群增长率和增长速率的变化,但是到目前为止,对于种群增长率和增长速率曲线在中学生物教材和相应的教学辅导资料中还没有一个较为统一的说法,对此,笔者查阅相关资料,同时结合自己多年的教学实践,谈谈自己的看法。

1 种群增长速率和增长率的定义种群增长速率是指种群在单位时间内增加的个体数量,其计算公式为:增长速率 =(现有个体数-原有个体数)/增长时间,单位可以用“个/年”表示。

种群增长率指种群在单位时间内净增加的个体数占原个体总数的比率,其计算公式为:增长率 =(现有个体数-原有个体数)/(原有个体数·增长时间),单位可以用“个/个·年”表示。

种群的出生率减去死亡率就是种群的自然增长率[1]。

2 指数增长的增长速率和增长率种群在理想条件下呈指数增长,其增长曲线符合指数函数N t=N0λt或N t+1=N tλ(N为种群个体数,N 0为起始种群个体数,t为时间,λ为种群周限增长率,下同),其中λ具有开始和结束时间,它表示种群大小在开始和结束时的比率。

若以年为时间单位,指数增长种群的增长速率为:(N0λt+1-N0λt)个/年=N0λt(λ-1)个/年,所以指数增长种群的增长速率随时间变化呈等比数列,公比为λ,其通项公式为:= N0(λ-1)λt(表示种群增长速率)。

种群增长的s型曲线

S型曲线就是生物学中使用的表示种群数量变化趋势的图形,其呈S状,故得名。

几

乎所有种群的数量增长都能以S形曲线描述,可以将其视作是“物种的增加的规律”。

种群数量增长沿S型曲线发展,分为三个阶段。

首先通常是一个可忽略的低增长阶段,这段时期种群数量变化不明显,一般可以看到种群蓄积慢慢累积。

此后开始正式的增长,

数量以一个快速的百分比激增。

随着时间的推移,种群的数量开始稳定并发展到一个平衡

状态,并且再也无法继续快速增长。

S型曲线可以通过两个重要的概念来解释:恒定累积增长率和极限值。

恒定累积增长

率指的是一种生物增长的生物学概念,单位时间内,种群数量总是以一个基本恒定的增长

率累积,也就是每一次增长都是相似的增长量,这就是S型曲线上线性增加阶段的原因。

其次,极限值代表环境因素造成的种群发展速度的限制,这些环境因素可能包括食物的稀缺、疾病的爆发、环境的恶化以及竞争性危机等。

S型曲线可以应用于描述种群数量的增长及发展,以及一些经济学上的概念,例如

“增加的货币量增加的速度受到极限值的限制”,而且涉及到“投资最佳水平”以及“货

币供应的自动调节”等。

它能有效地描述种群增长过程中的增加程度,提前预测种群趋势,以及种群增长过程中总体比例的不断变化。