种群的增长曲线

- 格式:ppt

- 大小:1.55 MB

- 文档页数:25

高中生物种群的增长曲线与K值应用常卿在高中生物教材中,种群增长曲线是一个重要的知识点,并在近年的生物高考试卷中都有所体现。

但笔者在教学中发现,由于受到教材篇幅的限制,这一知识内容一上来起点就很高,学生一下子很难理解。

本文从理解的角度出发,对种群增长曲线进行释疑,同时释义其具体应用。

一、种群增长的S型曲线虽然物种具有巨大的增长潜力,但在自然界中,种群却不能无限制地增长。

因为随着种群数量的增长,环境的制约因素的作用也在增大,环境中制约种群增长的因素称为环境阻力。

它包括同种个体之间对食物和空间的竞争加剧、疾病蔓延、捕食者因捕食对象的增多而增多等,从而导致残废率增长、出生率降低,最终趋向平衡。

因此,在自然环境中,种群的增长曲线是一个“S”型曲线(也称为逻辑斯蒂曲线)。

种群达到环境所能负担的最大值,称为环境的满载量或负载能力,用“K”表示(如图1)。

那么,种群为什么不能无限增长而保持在相对稳定的水平?根据对很多生物种群在有限食物和有限空间条件下数量动态的研究,种群在开始时增长比较缓慢,以后逐渐加快,当种群数量达到环境所允许的最大数量的一半时,增长速度最快,但是种群所需要的资源(食物、空间等)是有限的,随着资源的枯竭,环境阻力将随着种群的增长而成正比例增加,种群增长速度逐渐缓慢下来,直到停止增长,此外,种群内部的相互关系和其他一些环境因素,如气候、食物、空间、营巢地、天敌、疾病、种间竞争等环境阻力都会抑制种群数量无限增长。

当种群增加到“K”值,会因为食物不足、空间有限、天敌增加等因素而使种群数量逐渐降低,降到基准线以下,又会因空间、食物的充裕而数量上升,所以,种群的数量会在一定范围内(基准线上下)波动,保持在一个相对恒定的水平上(如图2)。

二、K值的应用种数数量在达到K/2时(如图3中的A点),种群数量几乎呈直线上升,这一时期称指数生长期,A点是影响种群数量的关键点。

该值可直接用于解释文中有关“种群数量变化的意义”中的几个实例问题。

曲线增长的形式主要有以下几种:

1. J型曲线增长:在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下,种群的增长率保持不变,数量会连续增长,呈现J型曲线。

2. S型曲线增长:在自然界中,由于环境条件是有限的,种群不可能按照“J”型曲线无限增长。

当种群在一个有限的环境中增长时,随着种群密度的上升,个体间由于有限的空间、食物和其他生活条件而引起的竞争加剧,导致种群的出生率降低,死亡率增高,数量会趋于稳定,呈现S型曲线。

3. 逻辑斯谛曲线(Logistic Curve):这是一种特殊的S型曲线,描述了一个种群在资源有限的环境中增长的过程。

该曲线的公式为N(t)=K*e^rt,其中

N(t)表示在时间t的种群数量,K表示环境容量,r表示种群增长率。

当种群数量小于K时,种群以一个恒定的比率增长;当种群数量超过K时,种群增长率开始下降,最终导致种群数量趋于稳定。

以上信息仅供参考,如有需要,建议您查阅相关资料。

种群增长的s型曲线

S型曲线就是生物学中使用的表示种群数量变化趋势的图形,其呈S状,故得名。

几

乎所有种群的数量增长都能以S形曲线描述,可以将其视作是“物种的增加的规律”。

种群数量增长沿S型曲线发展,分为三个阶段。

首先通常是一个可忽略的低增长阶段,这段时期种群数量变化不明显,一般可以看到种群蓄积慢慢累积。

此后开始正式的增长,

数量以一个快速的百分比激增。

随着时间的推移,种群的数量开始稳定并发展到一个平衡

状态,并且再也无法继续快速增长。

S型曲线可以通过两个重要的概念来解释:恒定累积增长率和极限值。

恒定累积增长

率指的是一种生物增长的生物学概念,单位时间内,种群数量总是以一个基本恒定的增长

率累积,也就是每一次增长都是相似的增长量,这就是S型曲线上线性增加阶段的原因。

其次,极限值代表环境因素造成的种群发展速度的限制,这些环境因素可能包括食物的稀缺、疾病的爆发、环境的恶化以及竞争性危机等。

S型曲线可以应用于描述种群数量的增长及发展,以及一些经济学上的概念,例如

“增加的货币量增加的速度受到极限值的限制”,而且涉及到“投资最佳水平”以及“货

币供应的自动调节”等。

它能有效地描述种群增长过程中的增加程度,提前预测种群趋势,以及种群增长过程中总体比例的不断变化。

逻辑斯蒂公式曲线

逻辑斯蒂曲线是一条描述种群增长或消亡的数学曲线,它的形状呈现为S形。

在逻辑斯蒂曲线中,种群数量的变化表现为一个S形的曲线图,其中种群数量随着时间的变化先以指数方式增长,然后逐渐趋于稳定。

逻辑斯蒂公式的数学表达式为:N(t)=K/(1+e^(-r(t-t0))),其中N(t)表示在时间t的种群数量,K表示环境容量,r表示种群增长率,t0表示种群达到最大值的时间。

逻辑斯蒂曲线的形状是由逻辑斯蒂参数决定的,包括环境容量K 和种群增长率r。

当种群数量接近环境容量K时,种群增长速度会逐渐减缓,最终趋于稳定。

逻辑斯蒂曲线可以用来描述多种生物学现象,例如种群数量的变化、疾病的传播、生态系统的平衡等。

在生态学和生物多样性保护领域中,逻辑斯蒂曲线被广泛应用于预测物种数量的变化和制定保护策略。

第4章第2节“种群增长的“S”型曲线”教学设计教材:人教版高中生物必修三《稳态与环境》1. 教学目标(1)知识目标①能画出种群增长的“S”型曲线,并解释曲线反映的种群数量变化。

②举例说明什么是环境容纳量。

(2)能力目标①熟悉数学模型建立的过程②运用种群数量变化规律解决生产生活中的实际问题。

(3)情感目标①关注人类活动对种群数量变化的影响,提高保护环境意识。

2. 教学重点和难点(1)重点:根据“S”型曲线解释种群数量的变化(2)难点:“S”型曲线与“J”型曲线的区别3. 教学策略引导式教学、探究式教学4. 教学用具PPT、板书5. 课时安排10min6. 教学过程教学内容教师行为学生活动教学意图教师指出理论需要实例来证明,并展示介绍高斯的实验:高斯在0.5mL培养液中放入5只草履虫开始进行培养、计数,经过反复实验,最终得到这样一幅图像。

其他生物种群数量是不是也会出现这样一个最大值呢?(4)K值概念:科学家陆陆续续做了许多实验,充分证明许多种群在实验培养条件下,都呈现出这种变化趋势。

生物学上就把这种在环境条件不破坏的情况下,一定空间所能维持的种群最大数量称为K值,也叫环境容纳量。

(5)强调环境不变:大家注意,这里的前提是环境不受到破坏,那么如果环境被破坏了呢?比如,在高斯的实验中,培养液的量减少了,那K值会怎样变化呢?(6)认同学生回答,并进一步提问:也就是说,K值是固定不变得吗?(7)肯定学生回答,并说明当环境发生变化时,K值也会发生改变。

(8)举例说明:那有没有同学能举出其他的例子来说明呢?(9)人类的家园——地球现在能够容纳一定数量的人口,但是由于人类对环境的破坏越来越严重,如果再不改善的话,在地球上能存活的人越来越少,还可能有一天人类会在地球上灭绝。

(4)认识K值,明确其定义。

(5)学生回答:K值变小(6)学生回答:不是(8)学生举例:人和地球利用替换与迁移的方式,使学生认识K值并明确其定义。

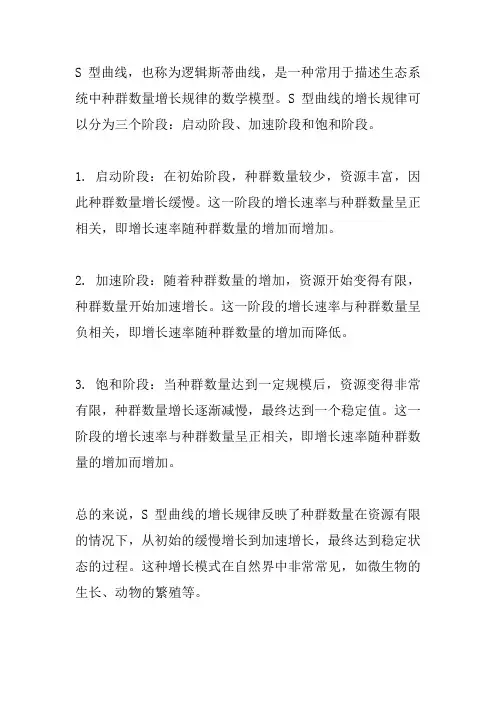

S型曲线,也称为逻辑斯蒂曲线,是一种常用于描述生态系统中种群数量增长规律的数学模型。

S型曲线的增长规律可以分为三个阶段:启动阶段、加速阶段和饱和阶段。

1. 启动阶段:在初始阶段,种群数量较少,资源丰富,因此种群数量增长缓慢。

这一阶段的增长速率与种群数量呈正相关,即增长速率随种群数量的增加而增加。

2. 加速阶段:随着种群数量的增加,资源开始变得有限,种群数量开始加速增长。

这一阶段的增长速率与种群数量呈负相关,即增长速率随种群数量的增加而降低。

3. 饱和阶段:当种群数量达到一定规模后,资源变得非常有限,种群数量增长逐渐减慢,最终达到一个稳定值。

这一阶段的增长速率与种群数量呈正相关,即增长速率随种群数量的增加而增加。

总的来说,S型曲线的增长规律反映了种群数量在资源有限的情况下,从初始的缓慢增长到加速增长,最终达到稳定状态的过程。

这种增长模式在自然界中非常常见,如微生物的生长、动物的繁殖等。

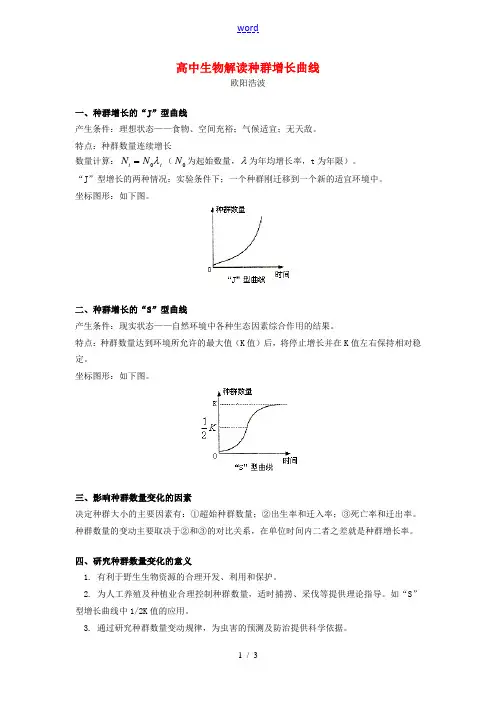

高中生物解读种群增长曲线欧阳浩波一、种群增长的“J ”型曲线产生条件:理想状态——食物、空间充裕;气候适宜;无天敌。

特点:种群数量连续增长数量计算:N N t t =0λ(N 0为起始数量,λ为年均增长率,t 为年限)。

“J ”型增长的两种情况:实验条件下;一个种群刚迁移到一个新的适宜环境中。

坐标图形:如下图。

二、种群增长的“S ”型曲线产生条件:现实状态——自然环境中各种生态因素综合作用的结果。

特点:种群数量达到环境所允许的最大值(K 值)后,将停止增长并在K 值左右保持相对稳定。

坐标图形:如下图。

三、影响种群数量变化的因素决定种群大小的主要因素有:①超始种群数量;②出生率和迁入率;③死亡率和迁出率。

种群数量的变动主要取决于②和③的对比关系,在单位时间内二者之差就是种群增长率。

四、研究种群数量变化的意义1. 有利于野生生物资源的合理开发、利用和保护。

2. 为人工养殖及种植业合理控制种群数量,适时捕捞、采伐等提供理论指导。

如“S ”型增长曲线中1/2K 值的应用。

3. 通过研究种群数量变动规律,为虫害的预测及防治提供科学依据。

五、种群增长的“J ”型曲线与“S ”型曲线的比较两种增长方式的差异主要在于环境阻力对种群数量增长的影响,即:“J ”型增长曲线环境阻力−→−−−“S ”型增长曲线六、存活曲线存活曲线是表示一个种群在一定时期内存活的指标,也是衡量种群增长的基本参数。

一般分为三种类型(如图)。

I 型曲线呈凸型,表示在接近生理寿命前只有少数个体死亡。

如大型兽类和人的存活曲线。

II 型曲线呈对角线,各年龄死亡率相等。

许多种类的生物存活曲线接近于II 型。

III 型曲线呈凹型,幼年期死亡率较高。

如藤壶的存活曲线。

存活曲线以环境条件和对有限资源的竞争为转移。

例如,人类的存活曲线因营养、医药卫生条件不同有很大的变化。

如果环境变得合适,死亡率变得很低,种群数量就会突然增大,不少农业虫害爆发就是这种情况。

种群的数量波动及调节辅导教案导学诱思一、种群增长曲线1.种群的指数增长(1)条件:在理想条件下,包括食物空间充裕,气温适宜,没有敌害。

(2)特点:起始增长很慢,随种群基数的加大,增长会越越快,呈现指数增长。

(3)增长曲线:“”形曲线,指数增长。

2.种群的逻辑斯谛增长(1)条件:有限条件,包括资有限、空间有限和受到其他生物制约条件。

(2)曲线:在自然界中,种群一般呈“S”形增长。

(3)特点:起始增长呈现加速增长,k/2时增长最快,此后开始减速增长,达到k值时停止增长或在k值上下波动。

(4)k值:一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称k值。

k值随环境空间的改变而发生变化。

思考:实验室内短时间培养某种微生物,该生物的种群数量一般属于哪种增长类型?对于一个自然种群讲,种群数量增长属于什么类型?为什么会达到k值?提示:由于实验室内短时间培养,能提供足够的营养、空间,且不存在天敌,所以种群的增长将呈现“”形增长。

对于一个自然种群讲,由于生存环境有限,随着种群密度的上升,个体间对有限的空间、食物和其他生活条件的种内斗争必将加剧,以该种群为食的捕食者的数量也会增加,从而使该种群的出生率降低,死亡率增高,当出生率和死亡率基本相等时,种群数量呈现“S”形增长,即种群数量达到环境容纳的最大值(k值)。

二、种群的非周期波动与周期波动1.种群的数量波动:种群中的个体数量随时间而变化,这就是所谓的种群数量波动。

2.影响种群数量波动的因素:出生率和死亡率的变化以及环境条件的改变引起种群数量的波动。

3.类型(1)非周期性波动:大多数种群的数量波动方式。

(2)周期性波动:少数物种的种群数量波动方式。

4.调节种群数量波动的因素(1)外性因素:气候、食物、疾病、寄生和捕食等。

(2)内性因素:行为调节和内分泌调节。

三、种群数量的外性调节因素1.气候:对种群影响最强烈的外性调节因素,特别是极端的温度和湿度。

2.食物:是影响种群数量波动的重要因素,食物不足,种群内部必然会发生激烈竞争,使很多个体不能存活或不能生殖。

种群数量增长和数学曲线种群的数量是指在一定面积或容积中某个种群的个体总数。

一个种群的个体数目多少,也叫种群大小。

理论上认为,种群大小决定于三个因素:(1)起始种群个体数量;(2)出生和死亡;(3)迁入和迁出。

所有能影响种群的出生率、死亡率和迁移率的因素,都会影响种群数量的变化。

种群数量的类型有以下几种。

一、种群在无限环境中的指数增长这样的种群增长模型可以概括为两种:世代不相重叠种群的离散增长模型和世代重叠种群的连续增长模型。

种群在“无限”的环境中,即假定环境中空间、食物等资源是无限的,且气候适宜、没有天敌等理想条件下,种群的增长率不随种群本身的密度而变化,种群数量增长通常呈指数增长。

1. 世代不相重叠种群的离散增长模型假定某种动物一年只生殖一次,寿命只有一年,那么,这种动物的种群就是世代不相重叠的。

例如,草原上往往有季节性的小水坑,栖居在这些小水坑中的水生昆虫,雌虫每年产一次卵,卵孵化长成幼虫,蛹在泥中度过干旱季节,到第二年,蛹才变成虫,并交配、产卵。

因此,这样的昆虫种群世代是不重叠的,种群增长是不连续的。

对世代不相重叠的种群来说,假定种群增长不受资源、空间等条件的制约,没有迁入和迁出,没有年龄结构,那么,种群的增长就可以用下列方程表示:其中N为初始种群数量,t为时间,为种群的年增长率。

2. 世代重叠种群的连续增长模型如果种群是世代重叠的,种群的增长则为不间断的连续增长。

假定种群的其他特征与上述世代不相重叠的种群相同,种群的瞬时增长率为r,则种群仍表现为指数增长。

大多数种群的繁殖都要延续一段时间并且有世代重叠,即在任何时候,种群中都存在不同年龄的个体。

这种情况要以一个连续型种群模型来描述,涉及微分方程。

其积分式为其中的定义与世代不相重叠种群增长模型的相同,e=2.71828……,r 是种群的相瞬时增长率。

这个公式就是我们所需要的描述连续性变动种群动态的基本模型。

这里r代表了种群的瞬时增长率(与密度无关)。

种群的增长速率曲线和增长率曲线再探讨摘要到目前为止,种群增长率曲线和增长速率曲线在中学生物教材和相应的教学辅导资料中还没有一个较为统一的说法,本文就种群增长率曲线和增长速率曲线进行了探讨。

关键词种群增长速率曲线增长率曲线探讨种群的增长方式包括指数增长(“J”型增长)和逻辑斯谛增长(“S”型增长),前者是在理想状态下,即资源无限、空间无限和不受其他生物制约的条件下产生的,后者是在现实状态下,即资源有限、空间有限和受其他生物制约的条件下产生的。

若以时间为横坐标,种群中个体数量为纵坐标,那么两种增长曲线如图1所示。

对于上述两种增长方式,需要区别种群增长率和增长速率的变化,但是到目前为止,对于种群增长率和增长速率曲线在中学生物教材和相应的教学辅导资料中还没有一个较为统一的说法,对此,笔者查阅相关资料,同时结合自己多年的教学实践,谈谈自己的看法。

1 种群增长速率和增长率的定义种群增长速率是指种群在单位时间内增加的个体数量,其计算公式为:增长速率 =(现有个体数-原有个体数)/增长时间,单位可以用“个/年”表示。

种群增长率指种群在单位时间内净增加的个体数占原个体总数的比率,其计算公式为:增长率 =(现有个体数-原有个体数)/(原有个体数·增长时间),单位可以用“个/个·年”表示。

种群的出生率减去死亡率就是种群的自然增长率[1]。

2 指数增长的增长速率和增长率种群在理想条件下呈指数增长,其增长曲线符合指数函数N t=N0λt或N t+1=N tλ(N为种群个体数,N 0为起始种群个体数,t为时间,λ为种群周限增长率,下同),其中λ具有开始和结束时间,它表示种群大小在开始和结束时的比率。

若以年为时间单位,指数增长种群的增长速率为:(N0λt+1-N0λt)个/年=N0λt(λ-1)个/年,所以指数增长种群的增长速率随时间变化呈等比数列,公比为λ,其通项公式为:= N0(λ-1)λt(表示种群增长速率)。

种群生态学研究的核心是种群的动态问题。

种群增长是种群动态的主要表现形式之一,它是在不同环境条件下,种群数量随着时间的变化而增长的状态。

数学曲线模型能直观反映种群数量增长的规律,它能达到直接观察和实验所得不到的效果。

为了更好理解种群数量增长规律,下面结合实例介绍种群数量增长的几种数学曲线模型。

1.种群数量增长曲线模型种群在“无限”的环境中,即环境中空间、食物等资源是无限的,且气候适宜、没有天敌等理想条件下,种群的增长率不随种群本身的密度而变化,种群数量增长通常呈指数增长。

也就是说,种群数量每年以一定的倍数增长,第二年的数量是第一年的λ倍,t年后种群数量为N t=N0λt,如果绘成坐标图指数式增长很像英文字母“J”,称之为“J”型增长曲线。

然而自然种群不可能长期地呈指数增长。

当种群在一个有限的环境中,随着密度的上升,个体间对有限的空间、食物和其他生活条件的种内斗争也将加剧,加之天敌的捕食,疾病和不良气候条件等因素必然要影响到种群的出生率和死亡率,从而降低了种群的实际增长率,一直到停止增长。

种群在有限环境条件下连续增长称之为逻辑斯谛增长,这种增长曲线很像英文字母“S”,称之为“S”型增长曲线。

两种类型种群增长模型如右图所示。

例1.右图为某种群在不同环境的增长曲线,据图判断下列说法不正确的是 ( D )A.A曲线呈“J”型,B曲线呈“S”型B.改善空间和资源有望使K值提高C.阴影部分表示有环境阻力存在D.种群数量达到K值时,种群增长最快解析:由图可知,A曲线呈“J”型增长,B曲线呈“S”型增长。

在种群生态学中,环境容纳量(K值)是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量。

环境容纳量是一个动态的变量,只要生物或环境因素发生变化,环境容纳量也就会发生相应的变化。

因此,改善空间和资源有望使K值提高。

图像中阴影部分表示环境阻力所减少的生物个体数,代表环境阻力的大小。

种群数量在k/2时增长速率最大。