康普顿效应讲解

- 格式:ppt

- 大小:578.00 KB

- 文档页数:13

《康普顿效应》高三物理教案知识总结。

一、实验原理

康普顿效应是一个非常重要的实验现象。

实验原理和结论如下:

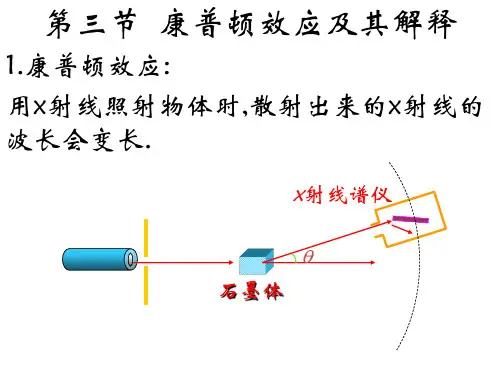

康普顿效应的实验原理是:用高能X射线照射原子时,发现在X 射线和原子的相互作用过程中,X射线会散射并变成一条较弱的X射线,也就是所谓的“散射光”。

通过对这种散射现象的研究,可以揭示电子的粒子性和波动性。

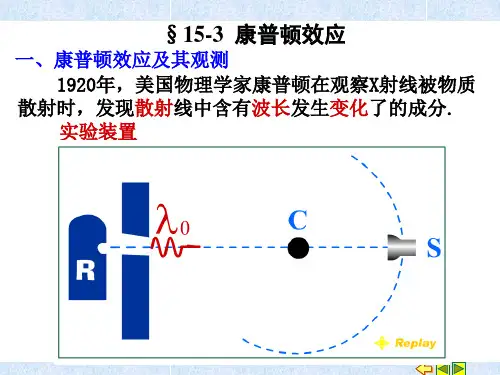

二、实验装置

1、X射线发生器:产生高能X射线。

2、铝靶:装置在散射器的底部。

3、散射器:这是一个旋转的银管,装置在铝靶上。

散射器可以旋转,以改变散射实验的角度。

4、X射线探测器:用于观察X射线散射的强度和方向。

三、实验结论

康普顿效应的实验结论是:X射线散射的强度和方向,与X射线的能量、散射角度和散射光线的方向有关。

康普顿效应所揭示的是电子的粒子性和波动性,以及电磁波的粒子性。

四、康普顿效应的重要意义

康普顿效应是非常重要的一项物理学研究成果。

它不仅深化了人们对电磁波和物质交互作用的认识,还为物理学理论的发展提供了重要的依据。

同时,康普顿效应也具有很高的应用价值,例如医学方面的X射线检查等领域都有着广泛的应用。

五、结语

以上就是我们对康普顿效应的知识总结。

康普顿效应是现代物理学中非常重要的一项研究成果,通过对康普顿效应的学习,我们可以更好地了解电子的粒子性、波动性及电磁波的粒子性等方面的知识。

希望本篇文章能够帮助到各位同学更好地掌握康普顿效应这一物理学知识点。

康普顿效应的内容和物理意义1.效应描述:康普顿效应描述了X射线或γ射线通过物质时与物质中的自由电子发生非弹性散射的过程。

在这个过程中,光子(射线)与自由电子相互作用,并失去一部分能量和动量。

2.散射角及波长变化:康普顿效应的一个重要结果是确定了X射线或γ射线经过散射后的散射角和波长的变化。

散射角和波长的变化与散射体的质量有关,散射角的增大导致波长的增大。

3.散射截面:康普顿效应还研究了散射截面的大小。

散射截面是描述散射过程发生的概率的物理量。

康普顿散射截面与入射光子能量、散射角和电子自由程等参数相关。

4.能量和动量守恒:康普顿效应表明,在光子与自由电子碰撞的非弹性散射过程中,能量和动量是守恒的。

散射后的光子能量减少,由此推断散射前后的光子具有不同的波长。

同时,散射角的增大导致动量的变化。

1.量子性质的证明:康普顿效应是证明光的粒子性的重要实验证据之一、在这个效应中,光子(射线)与自由电子发生碰撞,表明光也具有具体的粒子特征。

2.波粒二象性:康普顿效应揭示了光的波动性和粒子性的结合。

射线具有波动性,可以用波长来描述;而在散射过程中,光子作为离散的粒子与自由电子相互作用。

3.能量和动量守恒定律的应用:康普顿效应证明了在散射过程中能量和动量的守恒定律的普适性。

能量守恒表明,在散射前后,能量的总量保持不变;动量守恒表明,在散射前后,总动量的大小和方向保持不变。

4.电子衍射和晶体结构分析:康普顿效应也为电子衍射和晶体结构分析提供了重要基础。

康普顿效应揭示了X射线或γ射线与物质中的自由电子散射的机制,为后来发展出的电子衍射技术提供了理论基础。

综上所述,康普顿效应是光的粒子性和波动性的结合体现,以及能量和动量守恒的实验证据。

它的发现和研究为我们理解光子的性质和物质的结构提供了重要的物理基础。

简述康普顿效应康普顿效应是一种在语言学习领域有较大影响的心理效应,其介绍了一种“记忆”机制,即“学习时的再激活对于记忆的益处”。

也就是说,学习者在复习和练习中再次激活某种学习过的知识,可以使得知识的记忆的更持久。

究竟什么是康普顿效应,历史渊源又是怎样的?一、什么是康普顿效应康普顿效应,也称重激活效应,是指当学习者再次激活某种已学过的知识时,可以使得知识的记忆更为持久,也就是常说的“深度学习”的概念。

故此,当学习者在学习某一知识时,正确的复习,可以帮助记忆深入,让知识的记忆更加牢固。

这个效应形成的具体过程,是由生物心理学家古德康普顿(G.A.Kompf)的研究发现的。

他做了一项实验,即放映一部电影给参与者,让他们观看后进行记忆训练,或者让他们观看后立刻进行复习训练。

结果发现,参与者在复习时,可以更深入地记忆电影中的内容,而若是直接观看,记忆的深度却不明显。

二、康普顿效应背后所暗藏的心理学原理科学家对康普顿效应有过多次的研究,揭示了它背后的心理原理。

一般来讲,康普顿效应是一种长期记忆的形成过程,其发生的过程大致如下:第一,初始记忆的形成。

学习者完成第一遍学习,并将学习的知识记住时,是一种“初始记忆”的形成过程。

第二,概念形成与印象把握。

学习者在练习中,可以把握概念性内容和抽象性信息,从而形成对概念的掌握。

第三,信息特征提取。

学习者在记忆过程中,会抽取某些信息特征,例如结构、关系等,以便更加深入地理解这些知识。

第四,熟悉信息的记忆。

学习者在不断复习中,对相关知识的记忆会越来越深入,越来越熟悉。

第五,印象总结。

学习者在复习学习过程中,会把各项信息总结,以形成一个综合性的记忆模型。

三、康普顿效应在语言学习中的应用康普顿效应,在语言学习中有着极大的应用。

因其有助于提高学习者在语言学习过程中的记忆深度,从而提高学习者的学习效率,这对于语言学习者尤其重要。

康普顿效应的应用,是通过正确的学习技巧和记忆训练,从而帮助学习者更深入的理解知识,提升记忆的练习等方式实现的。

康普顿效应知识点康普顿效应是指光的散射现象中,入射光子与散射光子之间发生能量和动量转移的现象。

这一效应的发现对于量子力学的发展起到了重要的推动作用。

本文将介绍康普顿效应的基本原理、数学表达以及实验验证等知识点。

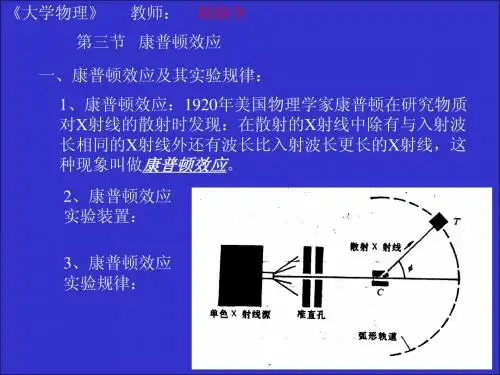

一、康普顿效应的基本原理康普顿效应是由美国物理学家康普顿于1923年首次发现的,他通过实验证实了光的颗粒性质,并提出了光子与电子发生碰撞后发生能量和动量转移的观念。

康普顿效应的基本原理可以用以下几点来概括:1. 光的颗粒性质:康普顿效应的实验证实了光具有颗粒性质,即光可以看作是由一系列具有能量和动量的光子组成的。

2. 光与物质的相互作用:康普顿发现,当光子与物质中的自由电子碰撞时,光子的能量和动量会发生改变。

这是因为在碰撞过程中,光子与电子之间发生能量和动量转移。

3. 能量和动量转移:康普顿效应说明了入射光子与散射光子之间发生了能量和动量的转移。

具体来说,入射光子的能量减小,而散射光子的能量增加;入射光子的动量改变,而散射光子的动量也发生了变化。

二、康普顿效应的数学表达康普顿效应可以用数学表达来描述。

假设光子的入射能量为E,波长为λ;入射角为θ,散射角为φ。

根据康普顿散射公式,可以得到散射光子的波长λ'的计算公式:λ' - λ = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos{\theta})其中,h为普朗克常量,m_e为电子质量,c为光速。

该公式表明,散射光子的波长与入射光子的波长之差与散射角度的余弦值有关。

由此可见,散射光子的波长与散射角度相关,而与入射光子的波长无关。

这意味着,康普顿效应可以通过测量散射光子的波长变化来研究入射光子与物质的相互作用。

三、康普顿效应的实验验证康普顿效应的实验证实了光的颗粒性质,并提供了实验数据来支持上述理论。

实验通常采用散射仪器,可以测量入射光子和散射光子的能量以及散射角度,从而计算散射光子的波长差。

实验证明,散射光子的波长差与散射角度呈正比关系,而与入射光子的波长无关。