康普顿效应

- 格式:ppt

- 大小:3.77 MB

- 文档页数:44

简述康普顿效应康普顿效应,又称“动物认知效应”,是指动物经历两个不同教学步骤之后,在第一步中所获得的知识会影响第二步学习和应用的能力。

这种结果被用来反映动物认知能力的潜力和记忆系统的发展。

它的概念最早由美国心理学家许娜罗宾斯提出,后来经常被用来探究动物是如何解决问题的。

康普顿效应通常用一个实验来模拟,该实验由两个阶段组成。

在第一阶段,动物被灌输一些信息,然后在第二阶段,它们需要用这些信息来解决一个问题。

如果动物在第一阶段的表现有改善,它们在第二阶段就会有更好的表现,这种情况被称为康普顿效应。

康普顿效应可以帮助研究者了解动物的学习能力如何发展。

许多心理学家都建议使用实验来研究康普顿效应。

它们经常会使用一些抽象任务来测试康普顿效应,如隐藏物体或模仿动作,它们是考察动物认知能力和记忆能力的一种有效方法。

虽然康普顿效应主要被应用于动物,但也可以用于许多其他生物,如非洲象蝗虫、红胸蓝胸威尔逊啄木鸟、绿翅蜻蜓以及人类。

它可以帮助研究者理解动物的认知能力潜力,以及建立更有效的教育系统。

康普顿效应可以用不同类型的学习方式来测试,如反向学习和学习规则。

研究者也可以评估动物在记忆能力和解决复杂问题能力方面的表现。

此外,康普顿效应还可以用来探讨动物中智能的发展。

在某些情况下,研究者会发现动物经历了某个学习步骤后,它们的认知能力可以被提升。

所以,康普顿效应可以帮助人们理解动物智力发展的机制。

另外,康普顿效应也可以被用来比较不同物种之间的认知能力。

研究者可以利用实验来进行比较,帮助了解不同物种认知能力的发展,以及不同物种在解决问题上的贡献。

总之,康普顿效应是一个重要的心理研究概念,可以用来研究动物的认知能力和记忆能力,也可以用来比较不同物种之间的认知能力。

这种理论的有效性和重要性,为心理学和动物行为研究提供了重要的线索。

康普顿效应名词解释在原子物理学中,康普顿散射,或称康普顿效应(英语:Compton effect),是指当X射线或伽马射线的光子跟物质相互作用,因失去能量而导致波长变长的现象。

相应的还存在逆康普顿效应——光子获得能量引起波长变短。

这一波长变化的幅度被称为康普顿偏移。

康普顿效应通常指物质电子云与光子的相互作用,但还有物质原子核与光子的相互作用——核康普顿效应存在。

康普顿效应首先在1923年由美国华盛顿大学物理学家康普顿观察到,并在随后的几年间由他的研究生吴有训进一步证实。

康普顿因发现此效应而获得1927年的诺贝尔物理学奖。

这个效应反映出光不仅仅具有波动性。

此前汤姆孙散射的经典波动理论并不能解释此处波长偏移的成因,必须引入光的粒子性。

这一实验说服了当时很多物理学家相信,光在某种情况下表现出粒子性,光束类似一串粒子流,而该粒子流的能量与光频率成正比。

在引入光子概念之后,康普顿散射可以得到如下解释:电子与光子发生弹性碰撞(弹性碰撞产生的非弹性散射),电子获得光子的一部分能量而反弹,失去部分能量的光子则从另一方向飞出,整个过程中总动量守恒,如果光子的剩余能量足够多的话,还会发生第二次甚至第三次弹性碰撞。

康普顿散射可以在任何物质中发生。

当光子从光子源发出,射入散射物质(一般指金属)时,主要是与电子发生作用。

如果光子的能量相当低(与电子束缚能同数量级),则主要产生光电效应,原子吸收光子而产生电离。

如果光子的能量相当大(远超过电子的束缚能)时,则我们可以认为光子对自由电子发生散射,而产生康普顿效应。

如果光子能量极其大(>1.022百万电子伏特)则足以轰击原子核而生成一对粒子:电子和正电子,这个现象被称为成对产生。

由于光子具有波粒二象性,因此,应该可以用波动理论诠释这效应。

埃尔温·薛定谔于1927年给出半经典理论。

这理论是用经典电动力学来描述光子,用量子力学来描述电子。

:28, 286康普顿效应对放射生物学十分重要,由于它是高能量X射线与生物中的原子核间,最有可能发生的相互作用,因此亦被应用于放射疗法。

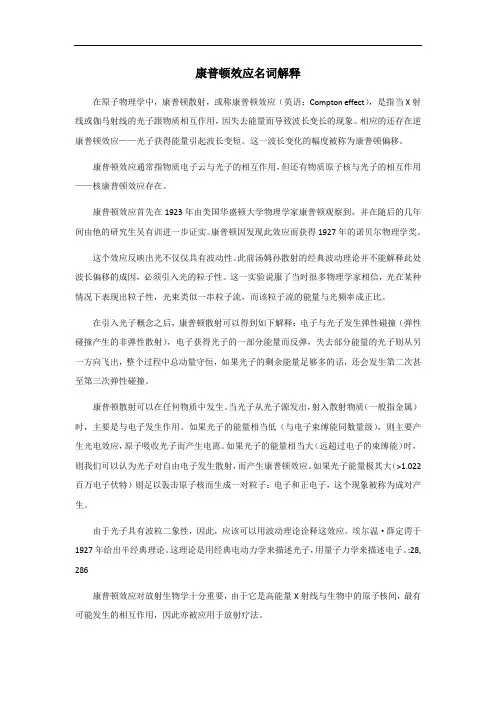

康普顿效应康普顿效应是指X射线与物质相互作用时发生的散射现象。

这一现象是由美国物理学家康普顿于20世纪20年代首次发现和研究的,因此得名。

1. 康普顿效应的原理康普顿效应的原理可以通过经典的散射理论进行解释。

当X射线与物质发生散射时,X射线会和物质中的自由电子发生相互作用。

根据经典电磁理论,电磁波的能量与频率有关,而不受辐射源的改变。

因此,当X射线被散射时,其频率保持不变。

然而,康普顿发现当X射线与自由电子相互作用时,散射X射线的频率发生了变化。

他的实验表明,散射X射线的频率比入射X射线的频率低,且频率差与散射角度成正比。

这一发现违背了经典电磁理论的预期,为新的量子理论提供了重要的实验依据。

2. 康普顿散射公式康普顿散射公式描述了康普顿效应中散射X射线频率变化和散射角度之间的关系。

该公式可以用来计算散射角度和散射波长之间的关系。

康普顿散射公式的表达式如下:λ' - λ = (h / m_e) * (1 - cosθ)其中,λ’是散射X射线的波长,λ是入射X射线的波长,h是普朗克常数,m_e 是电子的质量,θ是散射角度。

康普顿散射公式的重要性在于它揭示了X射线的粒子性质。

通过实验测量散射角度和散射波长之间的关系,可以验证量子理论对X射线的正确性。

3. 康普顿效应的应用康普顿效应在物理学和医学领域有广泛的应用。

3.1 X射线散射的研究康普顿效应的发现为研究物质的结构和性质提供了新的手段。

通过测量散射X射线的频率和角度,可以获取有关物质中电子的信息。

这对于研究晶体结构、材料表面性质等具有重要意义。

3.2 医学影像学康普顿效应在医学影像学中的应用非常广泛。

通过X射线扫描,可以获取人体内部组织和骨骼的影像。

康普顿效应的散射X射线可以提供有关组织密度和成分的信息,进而帮助医生进行疾病诊断和治疗方案的制定。

3.3 安全检测康普顿效应也被应用于安全检测领域。

通过测量散射X射线的频率和散射角度,可以检测出携带危险物品或非法物品的人员。

康普顿效应compton effect概述1923年,美国物理学家康普顿在研究x射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的现象,即散射光中除了有原波长l0的x光外,还产生了波长l>l0 的x光,其波长的增量随散射角的不同而变化。

这种现象称为康普顿效应(compton effect)。

用经典电磁理论来解释康普顿效应遇到了困难。

康普顿借助于爱因斯坦的光子理论,从光子与电子碰撞的角度对此实验现象进行了圆满地解释.我国物理学家吴有训也曾对康普顿散射实验作出了杰出的贡献。

对康普顿散射现象的研究经历了一、二十年才得出正确结果。

康普顿效应第一次从实验上证实了爱因斯坦提出的关于光子具有动量的假设。

这在物理学发展史上占有重要的位置。

光子在介质中和物质微粒相互作用时,可能使得光向任何方向传播,这种现象叫光的散射.1922年,美国物理学家康普顿在研究石墨中的电子对X射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射波的波长略大,他认为这是光子和电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,康普顿假设光子和电子、质子这样的实物粒子一样,不仅具有能量,也具有动量,碰撞过程中能量守恒,动量也守恒.按照这个思想列出方程后求出了散射前后的波长差,结果跟实验数据完全符合,这样就证实了他的假设。

这种现象叫康普顿效应。

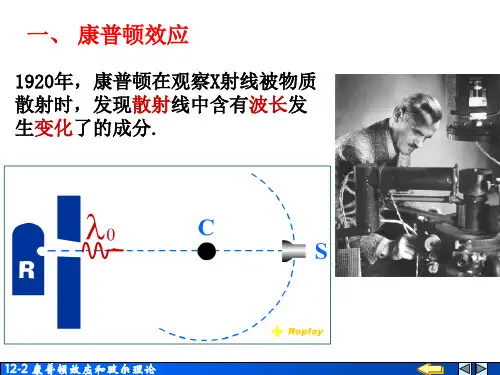

发现1922~1923年康普顿研究了X射线被较轻物质(石墨、石蜡等)散射后光的成分,发现散射谱线中除了有波长与原波长相同的成分外,还有波长较长的成分。

这种散射现象称为康普顿散射或康普顿效应。

康普顿将0.71埃的X光投射到石墨上,然后在不同的角度测量被石墨分子散射的X光强度。

当θ=0时,只有等于入射频率的单一频率光。

当θ≠0(如45°、90°、135°)时,发现存在两种频率的散射光。

一种频率与入射光相同,另一种则频率比入射光低。

后者随角度增加偏离增大。

实验结果:(1)散射光中除了和原波长λ0相同的谱线外还有λ>λ0的谱线。

§8-6 康普顿效应光的量子的、微粒的性质,尤其是光子具有能量、质量、动量,光在和物质发生作用时上述量的守恒性,在康普顿于1922年观察伦琴射线的散射现象中,更明显地表示出来,由于伦琴射线的波长很短,所以即使通过不含杂质的均匀物质时,也可观察到散射现象,康普顿的研究碳、石蜡等物质中的这种散射时,发现散射谱线中除了波长和原射线相同的成分以外,还有一些波长较长的成分,两者差值的大小随着散射角的大小而变,其间有确定的关系,这种波长改变的散射称为康普顿效应,从波动理论来看,散射光是电子受到入射光的作用发生强迫振动,而向各个方向发出的次波所引起的,强迫振动的频率和散射光的频率都应与入射光频率相同,显然散射光波长发生改变的康普顿效应又是难以用波动观点来解释的。

把具有波长00.7078oA λ=的钼的特征伦琴线入射在石墨上,被石墨散射在各个方向上的伦琴射线可用X 光分光计或摄谱仪来测定θD 1D 2D 1D 2散射物体X 光分光计PP (图8-13)(图8-13),这时除有波长不变的散射光外,还有一些波长较长的散射光出现,波长的改变0λλλ∆=-与入射伦琴射线的波长0λ以及散射物质都无关,而与散射方向有关,若用θ表示入射钱方向与散射线方向之间的夹角,k 表示散射角为90︒时波长的改变值,则波长的改变与角θ的关系可用下式表示:202sin 2k θλλλ∆=-= (8-24) 式中12(2.42630890.0000040)10k m -=±⨯是由实验测出的常数。

θ=00λ0θ=450λθλθ=900λθλθ=1350λθλ(图8-14) 图8-14表示散射角45θ=︒、90︒、135︒时,散射伦琴射线的强度随波长分布的情况,0θ=代表在入射伦琴线中强度的分布,λ-λ0=0.024Aλ0λC λ0λC aλNiλ0(图8-15) 图8-15表示散射角90θ=︒时,改变散射物质时的测定结果。

在康普顿效应中牵涉到的又是光和个别电子的相互作用,和以上所讲的光电效应一样,简单的波动理论是很难解释这种微观世界中的作用的,而必须用量子概念来解释。

康普顿效应科技名词定义中文名称:康普顿效应英文名称:Compton effect其他名称:康普顿散射(Compton scattering)定义:短波电磁辐射(如X射线,伽玛射线)射入物质而被散射后,除了出现与入射波同样波长的散射外,还出现波长向长波方向移动的散射现象。

所属学科:大气科学(一级学科);大气物理学(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布康普顿效应实验原理图1923年,美国物理学家康普顿在研究x射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的现象,即散射光中除了有原波长l0的x光外,还产生了波长l>l0 的x光,其波长的增量随散射角的不同而变化。

这种现象称为康普顿效应(compton effect)。

用经典电磁理论来解释康普顿效应遇到了困难。

康普顿借助于爱因斯坦的光子理论,从光子与电子碰撞的角度对此实验现象进行了圆满地解释.我国物理学家吴有训也曾对康普顿散射实验作出了杰出的贡献。

目录康普顿效应 compton effect对康普顿散射现象的研究经历了一、二十年才得出正确结果。

康普顿效应第一次从实验上证实了爱因斯坦提出的关于光子具有动量的假设。

这在物理学发展史上占有重要的位置。

光子在介质中和物质微粒相互作用时,可能使得光向任何方向传播,这种现象叫光的散射.康普顿效应1922年,美国物理学家康普顿在研究石墨中的电子对X射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射波的波长略大,他认为这是光子和电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,康普顿假设光子和电子、质子这样的实物粒子一样,不仅具有能量,也具有动量,碰撞过程中能量守恒,动量也守恒.按照这个思想列出方程后求出了散射前后的波长差,结果跟实验数据完全符合,这样就证实了他的假设。

这种现象叫康普顿效应。

编辑本段发现1922~1923年康普顿研究了X射线被较轻物质(石墨、石蜡等)散射后光的成分,发现散射谱线中除了有波长与原波长相同的成分外,还有波长较长的成分。

康普顿效应康普顿效应,也称为康普顿散射,是描述X射线通过物质时发生散射现象的一种物理现象。

这一现象是由于X射线与物质中的自由电子发生碰撞而发生的。

康普顿效应是近代物理学的重要发现之一,对现代物理学的发展产生了重要影响。

康普顿效应是由美国物理学家康普顿于1923年发现的。

他在实验中发现,当X射线入射到物质中时,会与物质中的自由电子发生碰撞,从而使X射线发生能量和波长的变化。

这一现象被称为康普顿效应。

康普顿效应证实了光的粒子性质,并为验证爱因斯坦的光量子假设提供了实验证据。

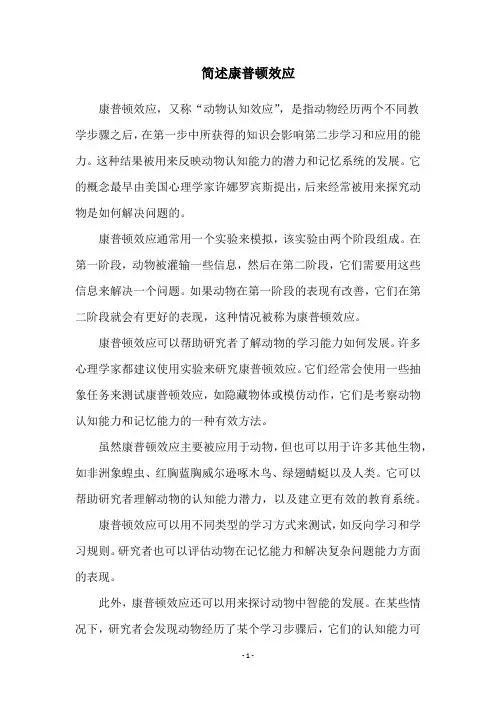

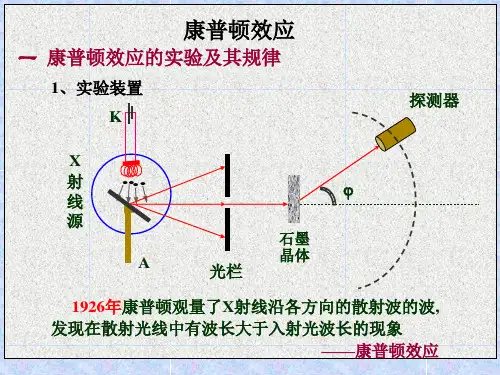

康普顿效应的实验装置通常包括一个X射线源、一个散射物体(通常是金属),以及一个能观测到散射后X射线的探测器。

实验过程中,X射线源会发射出一束高能量的X射线,入射到散射物体上。

与散射物体内的自由电子发生碰撞后,X射线的能量和波长会发生变化,并且出射角度也会发生改变。

观测到的散射射线的能量和角度分布可以用来研究康普顿效应。

康普顿效应可以用普朗克常数和电子质量来描述。

根据康普顿效应的理论,入射X射线和散射X射线的波长差值与散射角度有关,可以通过以下公式表示:Δλ = λ' - λ = h/mc * (1 - cosθ)其中,Δλ为散射射线的波长差值,λ'和λ分别为散射射线和入射射线的波长,h为普朗克常数,m为电子质量,c为光速,θ为散射角度。

这个公式成为康普顿公式,它对于解释X射线在物质中发生散射的现象起到了重要作用。

康普顿效应的发现对现代物理学的发展有着重要的意义。

首先,康普顿效应证实了光的粒子性质,支持了光的粒子-波动二象性,进一步验证了爱因斯坦的光量子假设。

其次,康普顿效应为核物理的发展打下了基础。

康普顿效应的发现表明,X射线是由高能量的光子组成的,提供了进一步研究核物理和相对论物理的线索。

此外,康普顿效应还在医学领域起到了重要作用,主要应用于X射线的成像和辐射治疗。

总之,康普顿效应的发现揭示了X射线在物质中发生散射的基本规律,证实了光的粒子性质,并为现代物理学的发展提供了重要线索。

康普顿效应知识点康普顿效应是指光的散射现象中,入射光子与散射光子之间发生能量和动量转移的现象。

这一效应的发现对于量子力学的发展起到了重要的推动作用。

本文将介绍康普顿效应的基本原理、数学表达以及实验验证等知识点。

一、康普顿效应的基本原理康普顿效应是由美国物理学家康普顿于1923年首次发现的,他通过实验证实了光的颗粒性质,并提出了光子与电子发生碰撞后发生能量和动量转移的观念。

康普顿效应的基本原理可以用以下几点来概括:1. 光的颗粒性质:康普顿效应的实验证实了光具有颗粒性质,即光可以看作是由一系列具有能量和动量的光子组成的。

2. 光与物质的相互作用:康普顿发现,当光子与物质中的自由电子碰撞时,光子的能量和动量会发生改变。

这是因为在碰撞过程中,光子与电子之间发生能量和动量转移。

3. 能量和动量转移:康普顿效应说明了入射光子与散射光子之间发生了能量和动量的转移。

具体来说,入射光子的能量减小,而散射光子的能量增加;入射光子的动量改变,而散射光子的动量也发生了变化。

二、康普顿效应的数学表达康普顿效应可以用数学表达来描述。

假设光子的入射能量为E,波长为λ;入射角为θ,散射角为φ。

根据康普顿散射公式,可以得到散射光子的波长λ'的计算公式:λ' - λ = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos{\theta})其中,h为普朗克常量,m_e为电子质量,c为光速。

该公式表明,散射光子的波长与入射光子的波长之差与散射角度的余弦值有关。

由此可见,散射光子的波长与散射角度相关,而与入射光子的波长无关。

这意味着,康普顿效应可以通过测量散射光子的波长变化来研究入射光子与物质的相互作用。

三、康普顿效应的实验验证康普顿效应的实验证实了光的颗粒性质,并提供了实验数据来支持上述理论。

实验通常采用散射仪器,可以测量入射光子和散射光子的能量以及散射角度,从而计算散射光子的波长差。

实验证明,散射光子的波长差与散射角度呈正比关系,而与入射光子的波长无关。