社会心理学_攻击

- 格式:ppt

- 大小:648.00 KB

- 文档页数:3

《社会心理学:社会关系》:攻击:伤害他人人际行为是人类社会中最奇怪、最不可预测和最难以解释的现象。

自然界中人类面临的最大威胁恰是人类本身。

一:攻击的概念攻击指的是意图伤害他人的身体行为或语言行为。

攻击行为可以分为敌意性攻击和工具性攻击。

敌意性攻击指的是由愤怒引起,以伤害为目的。

工具性攻击指的是只是把伤害作为达到其他目的的一种手段。

二:攻击的理论1、生物学理论:神经系统的影响(前额叶抑制攻击,杏仁核激发)、基因的影响(一个人幼年表现出来的气质通常是稳定的)生物化学的影响,同样影响神经系统对攻击性刺激的敏感性。

比如酒精、睾丸激素、不当饮食等。

生物学与行为之间的作用是相互的。

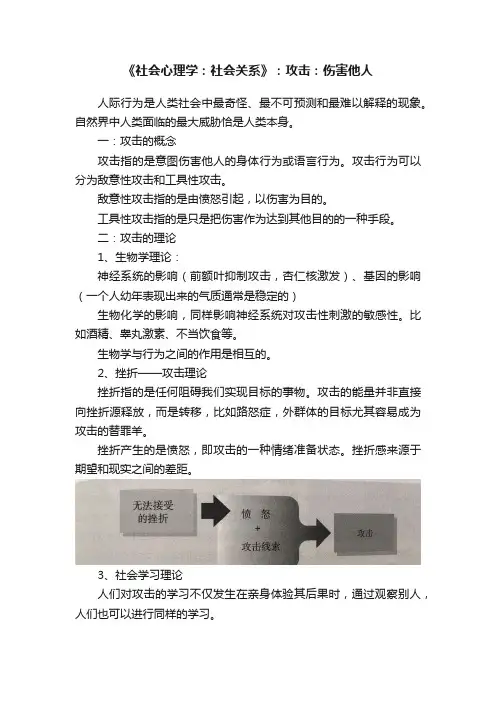

2、挫折——攻击理论挫折指的是任何阻碍我们实现目标的事物。

攻击的能量并非直接向挫折源释放,而是转移,比如路怒症,外群体的目标尤其容易成为攻击的替罪羊。

挫折产生的是愤怒,即攻击的一种情绪准备状态。

挫折感来源于期望和现实之间的差距。

3、社会学习理论人们对攻击的学习不仅发生在亲身体验其后果时,通过观察别人,人们也可以进行同样的学习。

三:攻击的影响因素1、厌恶事件除了挫折外,还有疼痛、令人不适的炎热、受攻击以及过度拥挤等。

2、唤醒水平唤醒状态只会强化情绪。

任何一种来源,甚至包括身体锻炼或性刺激导致的唤醒都能被转化为愤怒。

攻击线索(如一把枪的出现)增加了攻击行为的可能性。

3、媒体和群体环境色情作品和性暴力提升攻击性,电视和互联网对思维的影响如下:脱敏作用、社会脚本、改变知觉、认知启动、以及消耗时间。

观看过多的电视暴力与攻击行为有关。

很多攻击行为是群体发生的,激怒个体的情境同样可能激怒群体。

通过分散责任和极化行为,群体情境能够增强攻击反应。

四:减少攻击行为1、宣泄假说宣泄假设已经扩展到不仅仅包括观看戏剧,也包括回忆、重新体验往事、表达情绪和各种行动。

但是没有用,发泄攻击更多的引发攻击的产生,而非减少。

2、社会学习法建议消除引发攻击的因素来控制,通过建设令人厌恶的刺激,奖励和塑造非攻击行为,以及引发与攻击行为不一致的反应。

攻击行为的种类

二、攻击行为理论(2)

1.1 本能论和进化心理学

弗洛伊德的生的本能和死的本能理论的解释

生的本能包括性本能或爱本能,是原先自我本能和性本能的综合,

死的本能是指某种侵犯本能或自我毁灭的本能,追求生命的终结,把有机体的生命带回到无生命的状态。

侵犯行为是体内的紧张自然蓄积的结果。

洛伦茨的习性学观点对攻击行为的解释

进化社会心理学家宣称社会行为是长期进化形成的,并会世代传递。

运用侵犯来保证基因的存活,在动物身上表现得尤为明显。

人类的侵犯行为也可用来保卫社会和经济利益。

攻击行为的生物学理论

为什么酒精会增加攻击行为行为呢?

体内酒精含量升高时,生理唤醒的增加可以导致更强的神经心理功能受损也会导致攻击行为行为的增加

枪支不仅仅使暴力成了可能,也刺激了暴力。

手指抠动板机,板机也带动手指”。

这类攻击难道是天生的吗?

有关统计:小学毕业,平均每个儿童在电视中看

克雷格·安德森爱荷华州立大学

“精神健康室”“情绪发泄室”。

《社会心理学》攻击与利他知识点在社会心理学的广阔领域中,攻击与利他是两个引人深思的重要主题。

它们不仅反映了人类行为的多样性,也对我们理解社会互动和人际关系有着关键的意义。

首先,让我们来探讨一下攻击行为。

攻击可以被定义为有意伤害他人身体或心理的行为。

这种行为的表现形式多种多样,从直接的身体冲突,如打架斗殴,到间接的言语攻击,如诽谤、侮辱等。

攻击行为的产生有着复杂的原因。

从生物学的角度来看,一些研究表明,个体的遗传因素可能会影响其攻击倾向。

例如,某些基因的变异可能导致个体更容易冲动、情绪不稳定,从而增加攻击行为的发生风险。

心理因素在攻击行为的形成中也起着重要作用。

挫折是引发攻击的常见心理因素之一。

当一个人的目标受阻,需求得不到满足时,往往会感到挫折,这种挫折感可能会转化为攻击行为。

例如,一个学生在努力学习后考试成绩依然不理想,可能会因为这种挫折而对身边的同学发脾气。

社会学习也是攻击行为形成的重要途径。

通过观察他人的攻击行为以及其带来的后果,个体可能会模仿并习得这种行为模式。

比如,孩子经常看到家长通过暴力解决问题,他们可能会认为这是一种可行的应对方式,并在自己遇到类似情况时也采取攻击行为。

环境因素同样不可忽视。

长期生活在充满暴力、冲突和不稳定的环境中,个体更容易表现出攻击行为。

例如,生活在犯罪率较高的社区的居民,可能会因为周围的不良影响而增加攻击他人的可能性。

接下来,我们将目光转向利他行为。

利他行为是指自愿帮助他人,而不期望任何外在回报的行为。

这种行为在社会中处处可见,从简单的为他人开门,到在紧急情况下舍己救人。

利他行为的动机多种多样。

其中,同理心是一个关键的驱动因素。

当我们能够设身处地地感受他人的痛苦和需要时,往往会激发帮助他人的愿望。

比如,看到一个受伤的人在路边呻吟,我们因为能够体会到他的痛苦而选择伸出援手。

社会规范和文化价值观也对利他行为有着深远的影响。

在一些文化中,互助和关爱他人被视为重要的美德,人们在这种文化氛围的熏陶下更有可能表现出利他行为。

社会心理学与社会攻击性导言社会心理学是研究个体在社会环境下的行为、思维和情感的学科。

而社会攻击性则指的是个体对他人的攻击、嘲讽和伤害行为。

在社会心理学中,人们对社会攻击性的理解和研究有助于我们深入了解人类行为背后的动机和影响因素。

一、社会攻击性的心理机制社会攻击性是人与人之间存在的一种互动模式。

它的产生可以归结为多个心理机制的综合作用。

首先,社会认同和归属感的缺失会导致个体对于不同群体的成员产生敌对心态,从而促使攻击性的表现。

其次,竞争和资源争夺也是社会攻击性的重要诱因,个体为了保护自身利益,在竞争环境中选择攻击性的行为。

再次,个体在面对压力和挫折时,可能会借助攻击他人的方式来宣泄负面情绪,以此获得心理上的满足感和解脱感。

二、攻击性的影响因素攻击性行为受到多个因素的影响。

首先,个体自身的特质在决定攻击性表现上起到至关重要的作用。

一些人天生具有更强的攻击性倾向,比如大五人格理论中的外向性和神经质。

此外,个体的家庭环境、成长经历以及受教育程度等也影响着攻击性行为的表现。

研究发现,家庭中暴力行为和虐待经历的个体更容易表现出攻击性。

社会环境的影响也不可忽视,比如社会经济地位的差异以及文化背景对攻击性的塑造。

三、攻击性的影响和后果攻击性行为对个体和社会都造成了巨大的负面影响。

在个体层面,攻击性行为削弱人与人之间的互信和紧密联系,使人陷入痛苦的争斗中。

攻击性也使人陷入了恶性循环中,远离了真正的幸福和满足。

在社会层面,攻击性行为破坏社会稳定,导致人们之间的紧张关系加剧。

此外,攻击性行为也容易造成冲突、暴力和社会不安。

四、控制社会攻击性的方法为了降低社会攻击性的表现,我们可以采取以下方法。

首先,提高个体的自我意识和情绪调节能力,使其能够更好地处理负面情绪,减少攻击性行为的发生。

其次,加强教育和宣传,特别是对于儿童和青少年的教育,培养他们正确的价值观和道德观念,减少攻击性行为的发生。

此外,社会应该提供更多的机会和资源,减少资源争夺引发的攻击性行为。

第十章攻击与利他第一节攻击行为的定义和种类一.攻击行为的定义攻击是有目的、有意图地伤害他人的行为。

可见,一种行为能否被判定为攻击,必须要研究两方面的情况,其一为个体的外在表现,其二为内在的意图或动机。

二.攻击行为的种类反社会型的攻击行为;亲社会型的攻击行为;社会认可的攻击行为攻击行为的判断标准:行为者的社会角色(父亲儿子)、行为者的身份特性(警察)、行为发生的社会情境(足球比赛)、行为发生前的有关线索(正当防卫,报复行为)。

第二节攻击行为的成因一.攻击行为的生物学理论杏仁核;睾丸激素;小白鼠实验(芬兰)——遗传特性;克兰费尔特综合症(丹麦)——基因改变二.挫折攻击论和学习论挫折是引起人类攻击行为的一个条件,但不是唯一的条件,挫折的一个可能作用是加强个人对与暴力有关联事件的攻击行为。

相对剥夺三.媒体暴力对攻击行为的影响四.人格与攻击行为是不是有一些特指的人格状况,他们本身就是那种高攻击性的特性。

(A型人格,B型人格)五.攻击行为的情景性因素1970京巴多提出“去个性化”武器的效应性别角色酒精温度、拥挤、噪音第三节攻击行为的预防与控制惩罚宣泄认知干预社会技巧熟练——怡情(幽默等)社会公平第四节利他行为概述一.利他行为的概念是指对别人有好处,没有明显自私动机的自觉自愿的行为。

利他行为有如下几个特征:以利他为目的;不期望有精神的或物质的奖励;自愿的;利他者本身会有所损失。

二.利他行为的分类利他性助人行为——调节性行为;帮助性行为;分享性行为;完全利他性行为。

社会性助人行为——习俗性行为;包容性行为;公正性行为;控制性行为。

三.关于利他行为1.外在赏酬与内在赏酬2.利他动机与利己动机3.自我利他主义和纯粹利他主义4.进化利他主义和本土利他主义四.我们为什么会帮助别人?1.基因决定(亲缘性的选择,落水救人,母亲接坠儿)2.心境假设(问卷调查,卖花)3.社会交换(赞许)4.社会规范(社会文化)5.人格的因素(社会赞许性比较高的人特别容易去实施帮助性的行为;高怡情性的人也比较容易形成对他人的帮助性的行为;诱导他的内疚感也会增加他的帮助性的行为)6.文化的因素(新几内亚的几个部落)五.何时我们会帮助别人?1.旁观者效应和责任分散2.助人的决策过程是否注意到事件是否将其看作紧急性事件是否承担责任提供帮助六.我们倾向于帮助谁?性别因素——女性更容易获得他人的帮助相貌因素——美的即好的相似性(老者,酒鬼;小伙子约会)关系的远近七.如何增加利他行为?1.减少模糊性,提高责任感2.内疚和对自我形象的关心3.树立利他榜样4.学习利他。

攻击行为的种类

二、攻击行为理论(2)

1.1 本能论和进化心理学

弗洛伊德的生的本能和死的本能理论的解释

生的本能包括性本能或爱本能,是原先自我本能和性本能的综合,

死的本能是指某种侵犯本能或自我毁灭的本能,追求生命的终结,把有机体的生命带回到无生命的状态。

侵犯行为是体内的紧张自然蓄积的结果。

洛伦茨的习性学观点对攻击行为的解释

进化社会心理学家宣称社会行为是长期进化形成的,并会世代传递。

运用侵犯来保证基因的存活,在动物身上表现得尤为明显。

人类的侵犯行为也可用来保卫社会和经济利益。

攻击行为的生物学理论

为什么酒精会增加攻击行为行为呢?

体内酒精含量升高时,生理唤醒的增加可以导致更强的神经心理功能受损也会导致攻击行为行为的增加

枪支不仅仅使暴力成了可能,也刺激了暴力。

手指抠动板机,板机也带动手指”。

这类攻击难道是天生的吗?

有关统计:小学毕业,平均每个儿童在电视中看

克雷格·安德森爱荷华州立大学

“精神健康室”“情绪发泄室”。

第十章攻击行为:伤害他人1.攻击行为的定义:攻击行为是意图伤害他人的身体行为或言语行为;是指个体违反了社会主流规范的、有动机的、伤害他人的行为。

2.攻击行为分类:(一)敌意性攻击行为:愤怒引起,伤害为目的,属于冲动性的情感爆发。

(二)工具性攻击行为:伤害作为达到目的的手段。

有明确的、现实的和战略性的目标。

3.攻击行为的生物学理论1.本能论(1)弗洛伊德两极化的本能假设,一种是生的本能(包括性本能和自我本能),一种是死的本能(包含侵犯行为),攻击源于自我破坏的冲动,把对死亡原始的强烈欲求所蕴涵的能量转向他人。

(2)洛伦茨侵犯是一种本能,不指向毁灭,具有生物保护意义,通过侵犯可以保护领地、求食、固种,同类的侵犯以失败者的让步为目的。

●进化心理学认为:攻击行为对于获取资源、抵抗攻击和威吓、甚至干掉情敌、防止配偶的不忠都有一种有效策略。

●神经系统的影响大脑中存在促进攻击行为的神经机制:杏仁核●5—羟色胺前额叶激活水平14% 前额叶小15%●基因影响——影响神经系统对暴力线索的敏感性●生物化学因素(1)酒精(2)睾丸激素(3)不良饮食2.挫折—攻击理论(敌意性攻击)攻击行为是对挫折的自然反应多拉德(1935):挫折会导致某种形式的攻击●厌恶事件(1)疼痛(2)炎热(3)受到攻击或侮辱——报复性回击,(4)唤醒(5)群体影响(6)武器效应:人们将武器增强侵犯行为的现象称作“武器效应” (weapon effect)。

4.社会学习理论●学习可以“引导”出攻击行为●攻击行为的回报攻击行为是为获得特定回报而采取的手段。

中国历史上的做法:杀一儆百●观察学习班杜拉—社会学习理论1961 年在斯坦福大学(1)家庭日常生活中,我们受到来自家庭、文化和大众媒体的攻击性榜样的影响。

(2)文化●在一个特定的文化中,社会环境的变化常常会导致攻击行为的显著变化。

易洛魁族人的攻击行为●攻击与荣誉感崇尚男子汉气概名誉文化●媒体影响:色情作品和性暴力●电视对思维的影响(1)脱敏作用303名学生观看暴力电影片段,测量他们的生理唤醒水平。

攻击(aggression):亦称“进攻”、“侵犯”。

因其他个体或事物反对自己而采取的敌对性、破坏性的冲动行为。

可表现为一种心理情绪状态或人格特质,也可表现为一种攻击行为。

攻击的内容和形式因人、因时、因具体条件而异。

根据其性质可分为敌对性攻击和工具性攻击,根据其表现方式可分为直接攻击和间接攻击,根据攻击者的人格特征可分为特质性攻击和状态性攻击,根据攻击者所用手段可分为躯体动作攻击和言语攻击。

不同理论对攻击的解释不同。

美国心理学家阿伦森(Elliot Aronson,1932—)认为攻击是一种目的,在于引起伤害或痛楚的行为;德拉特等人认为攻击和挫折有关;弗洛伊德认为,个体的死本能导致了攻击性;阿德勒认为,攻击性源于人的权力意志;洛伦茨认为攻击可能是由于人类对攻击性的抑制机能特别弱;多拉德和N.E.米勒认为,攻击是个体追求目标的动机性行为受挫时表现出的强烈反应;班杜拉(Albert Bandura,1925—)认为,攻击是社会模仿学习的结果。

工具性攻击(instrumental aggression):以获得利益、克服挫折为主要目的的攻击。

美国心理学家多拉德等人认为,挫折导致攻击,攻击是挫折的结果。

攻击可作为克服挫折的工具。

敌意性攻击(hostile aggression):亦称“仇视性攻击”。

以制造悲痛和伤害为主要目的的攻击。

一般是由痛苦(如侮辱、挫折或嫉妒)或不安引起的情绪性行为。

其目的是伤害别人,如打架斗殴。

这种性质的攻击可能转变为致死的行为,以伤害对方的身体为最终目的。

亲社会攻击(prosocial aggression):为捍卫群体与道德标准,使用社会认可的方式进行的攻击。

也属于暴力行为,只是行为的缘由合乎社会的准则,如人们经常会提到的“为正义而战”等。

攻击的目的是为了捍卫主权或自主领地,但由于所处立场的不同,具有不同的划分标准。

攻击性刺激(aggressive stimulus):导致某种攻击行为的有关线索或物品。